Полная версия:

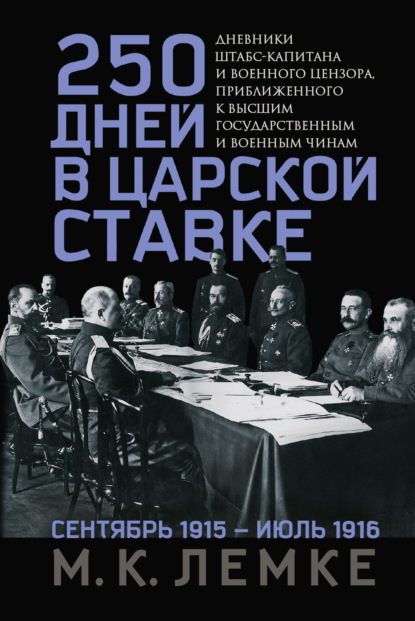

250 дней в царской Ставке. Дневники штабс-капитана и военного цензора, приближенного к высшим государственным и военным чинам

Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою силою пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования.

Презрев уступчивый и миролюбивый ответ сербского правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда.

Вынужденные, в силу создавшихся условий, принять необходимые меры предосторожности, мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров.

Среди дружественных сношений союзная Австрии Германия, вопреки нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну.

Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди великих держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской земли дружно и самоотверженно встанут все верные наши подданные.

В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение царя с его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага.

С глубокою верою в правоту нашего дела и смиренным упованием на Всемогущий Промысел мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска наши Божие благословение.

Дан в Санкт-Петербурге, в двадцатый день июля, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот четырнадцатое, царствования же нашего двадцатое.

Николай».

Именной высочайший указ, данный Правительствующему сенату 20 июля:

«Не признавая возможным, по причинам общегосударственного характера, стать теперь же во главе наших сухопутных и морских сил, предназначенных для военных действий, признали мы за благо всемилостивейше повелеть нашему генерал-адъютанту, главнокомандующему войсками гвардии и Петербургского военного округа, генералу от кавалерии великому князю Николаю Николаевичу быть Верховным главнокомандующим».

Именной высочайший указ, данный правительствующему сенату 20 июля:

«Ввиду ниспосланных отечеству нашему тяжких испытаний, желая быть в полном единении с народом, признали мы за благо созвать Государственный совет и Государственную думу. Вследствие сего, на основании статьи 99 основных государственных законов, повелеваем: возобновить занятия Государственного совета и Государственной думы 26 сего июля. Правительствующий сенат не оставит к исполнению сего учинить надлежащее распоряжение».

Думаю, что это не столько от ума и воли, сколько из приличия, хитрости и давления союзников. Впрочем, жизнь все покажет.

21-е, понедельник

Пресса настроена единодушно, хотя, может быть, и не совсем искренно, боясь того же, что уже сделано великим князем Николаем Николаевичем с «Речью», – она закрыта.

Италия объявила нейтралитет. Англия и Япония определили свое положение, – Россия может быть спокойнее.

Мелкие манифестации на отдаленных от центра улицах носят несколько иной характер: дружно поют многое, кроме «Боже, царя храни», которое редко допевается толпой до конца… Это уже знаменует кристаллизацию самосознания в большей мере, чем в предыдущие дни.

Министерство иностранных дел телеграфно предписало всем русским дипломатическим представителям при государствах германского союза немедленно выехать в Россию со всем составом миссий. Вчера выехали:

Из Берлина: посол С.Н. Свербеев, советник посольства А.Н. Броневский, секретари: В.В. Ионов, Васильчиков и П.А. Языков; из Мюнхена (Бавария): посланник Н.И. Булацель и секретарь М.М. Бибиков; из Карлсруэ (Баден): министр-резидент граф Н.А. Бреверн-де-ла-Гарди и секретарь Г.Н. Кутепов; из Штутгарта (Вюртемберг): министр-резидент С.А. Лермонтов и секретарь И.И. Дмитров; из Дармштадта: поверенный в делах Рощаковский; из Гамбурга: посланник Н.Н. Демерин; из Дрездена: министр-резидент бар. А.В. фонВольф и секретарь Г.Л. Тонашевский.

23-е, среда

Вчера германская армия фон Эммиха перешла границу Бельгии и двинулась к Льежу… Англия тогда же предъявила ультиматум Германии. Возмущению общества и народа нет границ. Трудно было думать, что мы до такой степени больно почувствуем приближающийся разгром нейтрального государства.

24-е, четверг

Вчера Англия объявила войну Германии. Соединенные Штаты объявили себя нейтральными. Сегодня Австрия объявила войну нам.

26-е, суббота

Сегодня опубликован манифест о войне с Австрией:

«Божиею милостию мы, Николай Второй, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем всем нашим верным подданным:

Немного дней тому назад манифестом нашим оповестили мы русский народ о войне, объявленной нам Германией.

Ныне Австро-Венгрия, первая зачинщица мировой смуты, обнажившая посреди глубокого мира меч против слабейшей Сербии, сбросила с себя личину и объявила войну не раз спасавшей ее России.

Силы неприятеля умножаются: против России и всего славянства ополчились обе могущественные немецкие державы. Но с удвоенною силою растет навстречу им справедливый гнев мирных народов, и с несокрушимою твердостью встает перед врагом вызванная на брань Россия, верная славным преданиям своего прошлого.

Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской славы подняли мы оружие, но, ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой нашей империи, боремся за правое дело. В предстоящей войне народов мы не одни: вместе с нами встали доблестные союзники наши, также вынужденные прибегнуть к силе оружия, дабы устранить наконец вечную угрозу германских держав общему миру и спокойствию.

Да благословит Господь наше и союзное нам оружие, и да поднимется вся Россия на ратный подвиг с железом в руках, с крестом в сердце.

Дан в Санкт-Петербурге, в двадцать шестой день июля, в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот четырнадцатое, царствования же нашего двадцатое.

Николай».

28-е, понедельник

В газетах помещено следующее извещение от петербургского губернского по воинской повинности присутствия:

«Разъяснение об офицерах ополчения

Именным высочайшим указом Правительствующему сенату 18 июля 1914 г., между прочим, призываются на действительную военную службу офицеры ополчения, т. е. лица, уволенные в отставку с действительной военной службы и из запаса армии, которым еще не исполнилось – генералам и штаб-офицерам 55 лет и обер-офицерам 50 лет.

Означенное высочайшее повеление распространяется также и на тех отставных офицерских чинов, которые по объявлении о мобилизации еще не получили от губернских воинских присутствий именных призывных листов, ввиду лишь того, что они не были приняты своевременно на учет губернскими воинскими присутствиями за не-розыском сих лиц. Поэтому для надлежащего обеспечения укомплектования ополченских частей офицерским составом существенно необходимо, чтобы указанные выше не призванные на военную службу офицеры исполнили свой гражданский долг и немедленно сами явились по месту своего жительства в губернское воинское присутствие или же прислали последнему письменное заявление о месте своего проживания с приложением указа об отставке, дабы присутствие могло принять их на учет в ополчение».

Ясно, что в учете царит хаос, но еще яснее, что каждый из нас, отставных офицеров, немедленно должен явиться и зарегистрироваться. Сделаю это завтра, не потому, что рвусь в бой, как «верный подданный Николая», а просто потому, что, в противоположность 1904 году, не имею оснований считать эту войну исключительно делом рук царя и его присных; она во многом народна.

29-е, вторник

Присутствие переполнено массой явившихся отставных офицеров и генералов. Порядка никакого. Сесть и стать негде, духота, теснота. Секретарь хамски-олимпийски, через час по столовой ложке, принимает людей, добровольно явившихся на защиту родины. Я был взбешен до последней степени этой первой, опять за много лет, встречей с подлой русской канцелярией, ушел и послал свой указ об отставке по почте.

«Правительственное сообщение

(От Военного министерства)

Сим объявляется населению империи о необходимости общих усилий к сохранению в полной тайне всего, что касается выполняемых ныне военных мероприятий. Неосторожность в разговорах, письмах и телеграммах может способствовать распространению за пределами России сведений о расположении, передвижениях, составе и численности наших вооруженных сил, чем будет нанесен нашей родине трудно поправимый вред и что может потребовать от нашей армии лишних жертв.

Залогом доверия к мощи армии должна служить спокойная сдержанность общества ко всякого рода непроверенным слухам, которые часто могут быть недостоверными и даже злонамеренными.

Осведомление населения в пределах возможности в переживаемых и предстоящих военных событиях исторической важности возложено на главное управление Генерального штаба.

„Общество должно мириться с краткостью и вероятною скудостью тех сведений, которые будут сообщаться, находя удовлетворение в том, что приносимая таким отношением жертва вызывается военною необходимостью, пред которой должны преклониться все в годину посылаемого родине испытания“.

Японская война, по-видимому, не прошла даром…

Вот первые военные телеграммы от 20 июля:

Нанси. Сегодня утром германские войска открыли огонь против приведенного на военное положение таможенного поста в Птикруа.

Лондон. Агентство Рейтера узнало, что в 3 ч 30 мин вечера была получена официальная телеграмма, сообщающая о вторжении германских войск во Францию, перешедших границу около Силей.

Брюссель. Немцы вошли в Люксембург, захватили здания правительственных учреждений и перерезали телефонные провода.

Лондон. Действия Германии в нейтральном Люксембурге вызывают величайшее негодование англичан».

Август

2-е, суббота

Сегодня опубликовано первое воззвание Верховного главнокомандующего:

«Поляки!

Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов может осуществиться.

Полтора века тому назад живое тело Польши было растерзано на куски, но не умерла душа ее. Она жила надеждой, что наступит час воскресения польского народа, братского примирения его с Великой Россией.

Русские войска несут вам благую весть этого примирения.

Пусть сотрутся границы, разрезавшие на части польский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром русского царя.

Под скипетром этим возродится Польша, свободная в своей вере, в языке, в самоуправлении.

Одного ждет от вас Россия – такого же уважения к правам тех народностей, с которыми связала вас история.

С открытым сердцем, с братски протянутой рукой идет к вам навстречу Великая Россия. Она верит, что не заржавел меч, разивший врагов при Гринвальде.

От берегов Тихого океана до Северных морей движутся русские рати.

Заря новой жизни занимается для вас.

Да воссияет в этой заре знамение креста – символ страдания и воскресения народов.

Верховный главнокомандующий, генерал-адъютант Николай.

1 (14) августа 1914 г.».

Вексель выдан большой; правда, бланк на нем не поставлен, однако платить в свое время надо… Искренность векселедателя и сочувствие царя-бланконадписателя и правящих сфер вызывает общее сомнение.

6-е, среда

Недоверие к первому векселю, очевидно, побудило великого князя Николая Николаевича выдать второй и этим показать, что первый принят правительством как обязательство.

«Воззвание Верховного главнокомандующего к русскому народу

Братья!

Творится суд Божий.

Терпеливо с христианским смирением в течение веков томился русский народ под чужеземным игом, но ни лестью, ни гонением нельзя было сломить в нем чаяний свободы.

Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться с морем, так нет силы, которая остановила бы русский народ в его порыве к объединению.

Да не будет больше подъяремной Руси. Достояние Владимира Святого, земля Ярослава Осмомысла, князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой, великой, нераздельной России.

Да свершится промысел Божий, благословивший дело великих собирателей земли Русской.

Да поможет Господь царственному своему помазаннику императору Николаю Александровичу всея России завершить дело великого князя Ивана Калиты.

А ты, многострадальная братская Русь, встань на сретение русской рати.

Освобождаемые русские братья!

Всем вам найдется место на лоне матери России. Не обижая мирных людей, какой бы они ни были народности, не полагая своего счастья в притеснении иноземцев, как это делали швабы, обратите меч свой на врага, а сердца свои – к Богу с молитвой за Россию, за русского царя.

Верховный главнокомандующий, генерал-адъютант Николай.

5 августа 1914 г.».

Отношение общества к этому документу недоверчивое, не все убеждены в искреннем нежелании захватить чужую территорию… Что-то не по-романовски. Чувствуется подлая игра, и при том за спиной главнокомандующего.

11-е, понедельник

Война идет своим ужасным полным ходом. Настроение всюду одно: партии затихли, но и шовинизма нет; все, как один. Если первые дни крайние левые держались в стороне, осуждали многое, происходившее на периферии народной жизни, то очень скоро они поняли глубину народного движения и присоединились к нему с горячностью чувства и честностью мысли. Да, мы переживаем громадный исторический момент своего бытия, и его трудно будет понять тому, кто о нем будет только читать, не пережив лично. Благо и счастье России – вот девиз, который сейчас объединяет всех. Каждый почувствовал себя прежде всего русским, все решили отложить внутреннюю борьбу, поняв, что в такой момент – место усилиям только одной общей борьбы. Если бы правительство было хоть сколько-нибудь умно, оно поняло бы свой сегодняшний долг. Сейчас все, содеянное десятилетиями, охотно и навсегда, со слезами было бы прощено и забыто, все отошло бы в прошлое, за которое не хотелось бы мстить. Дав народу твердые элементарные гражданско-политические гарантии, из России можно было бы выковать такого гиганта, который заставил бы преклониться весь мир! Но разве в правительстве есть для этого люди? Разве кто-нибудь из них понимает, какую исповедь все они должны были бы принести на той же Дворцовой площади… Они не в состоянии понять ни своей роли, ни переживаемого великого момента. Верхи правительственных кругов просто поражены преображением общества и готовы допустить, что… пожалуй, левые партии – не враги родины… Это все, на что их хватает, да и то далеко не всех. Вот когда всякому слепому стало ясно, что вся эта гнусная камарилья ни при каких обстоятельствах не в состоянии повести страну к лучшему, что всегда и везде место его позорно, а все самодержавие – проклятие, которое Россия будет нести, пока верит в сердце «отца»; раз она увидит, что это – изверг, проклятие будет сброшено, и тогда… тогда Россия станет единственной в мире страной, которая никогда не помирится на меньшем, чем полное забвение о всяком едином лице, будь он президент демократической республики.

13-е, среда

Вечером получил призывной лист. Исполню свой долг до конца, честно и без компромиссов, как исполняет его народ.

14-е, четверг

Верный своему решению, отправился в управление воинского начальника. Там чиновник Николаев предложил мне, в очереди, на выбор несколько воинских частей в различных городах Петербургского округа. Я просил его самого назначить мне одну из них. «Как желаете. Тогда вот город Новая Ладога, 312-я пешая дружина». – «Хорошо…» Итак, я – штабс-капитан 312-й пешей Петроградской дружины. Больше мне ничего не известно, ничего не ясно.

18-е, понедельник

Вечером, после сборов и окончательного устройства дел, выехал по Николаевской дороге на станцию Званка, чтобы оттуда отправиться на лошадях в неведомый городишко. Прощание с женой и детьми было тяжело: материальное их положение очень меня беспокоит. Морально вся семья солидарна со мной, мы все, как один.

19-е, вторник

Прибыл в Новую Ладогу. Маленький захудалый провинциальный городок, где куры на счету у местного городового. Явился в уже начинавшую формироваться дружину; в канцелярии застал двух офицеров за раздачей ротам, которыми они командовали по две, шинелей и прочего. Вскоре пришел командир дружины Константин Иванович Педашенко, бывший правитель дел Геологического комитета. Я назначен командиром 3-й роты; сразу принялся за дело. Познакомился с дружинным адъютантом, прапорщиком А.В. Винбергом, небезызвестным петербургским присяжным поверенным, в недавнем прошлом не утвержденным градоначальником в должности члена городской управы.

22-е, пятница

Выступили в направлении на Петербург; куда – неизвестно; можно думать, что в Тапс по Балтийской железной дороге.

24-е, воскресенье

Прибыли в Ревель и расположились в казармах Беломорского полка, где пока и обосновываемся. Ничего не устроено, все надо создавать самим.

Подробности службы в дружине не могут быть интересны для широкого общества, значительная часть которого сама прошла всю подобную будничную жизнь, а потому я и не буду останавливаться на них, точно так же, как на характеристике товарищей офицеров. Заурядное служебное положение не делает их ответственными за службу в ополчении, о котором в военных верхах ровно никто не подумал еще в мирное время. По-видимому, и органы Военного министерства склонны были разделять общее убеждение всех числившихся в ополчении, что они пойдут в дело одновременно с бабами, вооруженными вилами и косами. Ровно ничего не было подготовлено, ровно ни о чем никто не позаботился, и экстренный, небывалый призыв ополчения был еще одним экзаменом для наших военных бюрократов и их канцелярий. Каждый из нас, призванных отставных офицеров, был творцом своей роты, своей дружины, учился сам у себя, редко – у товарища, делал, что и как мог, и, повторяю, не ответствен ни за один промах и дефект, – все это дело рук мирных кабинетов военного министра и начальника Генерального штаба.

О наших нижних чинах надо сказать прежде всего со стороны их общего взгляда на свою внезапную военную службу. Убеждение, что перечисление из запаса в ополчение есть уже, в сущности, чистая отставка, царило в народе всегда, и никто никогда не позаботился разрушить эту прочную, перешедшую десятками лет в нечто реальное иллюзию.

Прежде всего народ был удивлен призывом ополчения, и удивлен глубоко. Так с вопросом на лице он и явился не только к воинскому начальнику, но и в воинские части. Если спрашиваешь «крестоносца»: «Ты рядовой?», он неизменно отвечает: «Никак нет, ратник». – «Ну да, рядовой или унтер-офицер?» – «Никак нет, ратник…»

И это ратничество глубоко запало в его сознание. Офицеры тоже разделяли его, но значительно слабее и поэтому скорее отделались от прежнего предрассудка.

Самые исполнительные и надежные люди, которые являлись действительными помощниками офицеров по организации рот в дружинах ополчения, были всегда убеждены в том, что так фигурально выражал мой приятель фельдфебель Иван Александров: «Какие мы солдаты, ваше высокоблагородие! Разве только для тылу, – бревна носить да хлеб печь».

Борьба с этим сознанием стоила нам немало нервов, энергии и упорства. А она и морально была совершенно обязательна, потому что каждый из нас знал, что некоторые ополченские части пошли в бой сейчас же после своего сформирования, больше того – иногда в период формирования. Надо было подготовить людей к возможному близкому боевому будущему, ободрить их, вселить в них совершенно другое убеждение.

Молодой элемент ополчения, то есть зачисленные в него по льготам и семейному положению, в понимании своей роли не отставал от «стариков». Они считали себя освобожденными от всякой военной службы навсегда. И «старики» и молодые сначала думали, что их призвали только на несколько месяцев… Месяцы проходили, их не распускали по домам, работа в дружинах шла, известия о больших потерях давали основание предполагать, что роспуска вовсе не будет. Но никто из них не был еще способен на боевое дело.

Наш народ, как известно, своеобразно толкует бороду и семью. Кто оброс бородой или обзавелся детьми, тот уже «старик», человек, которому дай бог справиться с своим личным хозяйством, – что, разумеется, и фактически верно. Солдаты – молодежь лет 21–27, не старше. Страх за жизнь жены, детей покрывает в «старике» сознание долга перед родиной в пролитии последней капли крови.

И жизнь во многом оправдывает это убеждение, – каждый из них знает, что такое нужда, что такое оставленная семья.

В этом отношении по прошествии нескольких месяцев войны большую услугу оказал паек. Получение его на местах успокоило ополченцев, они с большей верой относились к будущему своих семей.

Положение отставных офицеров было крайне трудно. Каждый из нас понимал, к чему нас обязывал долг, но никто ни от кого не мог получить указаний о современных приемах обучения и тактике боя, хотя бы чисто пехотного. Все, что теоретически проходилось нами 10–20 лет назад и было так же годно к переносу в дружины, как обучение во времена Крымской кампании. Военное дело 1905–1914 гг. круто свернуло с прежнего пути, далеко ушло вперед, и мы все остались с растерянным видом. Работали дома ночами, днем непременно учились, но все это была теория, все это было непрочно, наносно, неглубоко. И ни от кого никакой помощи, руководства, совета.

Наша дружина стояла в Ревеле до 5 марта 1915 г., и за полгода никто не дал нам не только никаких указаний по плану занятий и по размерам необходимой для этого программы, но никто даже не выяснил, хотя бы кратко, к чему именно надо было готовиться.

Начальник нашей 58-й бригады государственного ополчения генерал-майор Осипов был совершенно не на месте, ровно ничего не знал, кроме ряда хозяйственных вопросов в пределах крючкотворства с интендантством. Грубое существо, преисполненное петушиной важности своего звания, ушедший в мелочи старых уставов, совершенно незнакомый с уставами последнего времени, крайне мало развитой, надменный – таков был наш гроза-начальник, от которого мы должны были ждать направления.

Комендант ревельской морской крепости императора Петра Великого вице-адмирал Александр Михайлович Герасимов, занятый постройкой крепости и гражданским управлением района, не обращал на нас никакого внимания и тоже не знал, что и когда мы должны будем делать в будущем. Командиры дружин ревельского гарнизона буквально терялись от его странных вопросов, видели, что он ровно ничего не понимал, старались уяснить себе хотя бы ближайшее будущее Ревеля, но возвращались от него ни с чем…

1915 год

В марте нас перевели из Ревеля на охрану Балтийской железной дороги от Ревеля до Нарвы и от Тапса до Юрьева. Тогда мы познали всю хаотичность организации штаба VI армии и его отдела военных сообщений в частности. Ровно никто ничего не обдумал, никаких инструкций, никакого наблюдения, еще меньше – руководства. Все и тогда опять приходилось высасывать из своих отставных пальцев.

Еще 7 августа 1914 г. главнокомандующий VI армией приказал: «Начальникам ополченских бригад, немедленно по их сформировании, организовать их применительно к полевым войскам. Каждую ополченскую бригаду составить из трех полков, образовав каждый из двух дружин. О назначенных командирами полков донести в штаб округа»… Но мы узнали об этом приказе год спустя; ни округ, никто не потрудился проверить исполнение приказа, и в Ревеле стояли дружины, о которых в бестолковом штабе VI армии просто забыли.

В июне 58-ю и 68-ю ополченские бригады свели в трехбатальонные полки; наша дружина вместе с 320-й образовала 436-й пехотный полк, вскоре получивший название Новоладожского. Это слияние нас очень опечалило, так как, благодаря командиру 320-й дружины подполковнику Тромповскому и заведующему ее хозяйством бывшему полицейскому капитану Задарновскому, дух дружины был очень несимпатичен, а моральная распущенность нижних чинов превосходила все возможное в этом отношении даже в ополчении.