Полная версия:

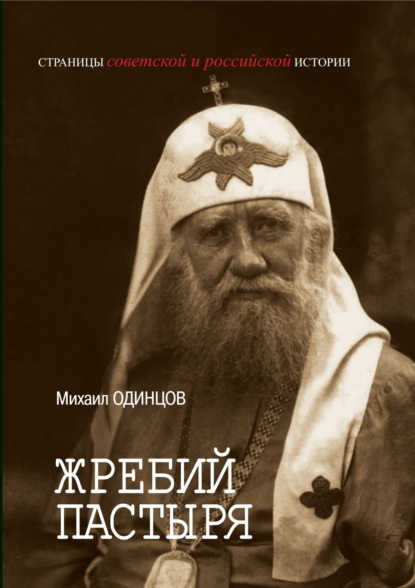

Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925

Александро-Невская лавра. 1890

[Из открытых источников]

Учебная жизнь семинарии организовывалась на основании Устава духовных семинарий от 1867 г. Ректор и инспектор семинарии назначались Святейшим синодом. Члены педагогического собрания утверждались епархиальным архиереем. Учебная программа была общероссийской. В Псковской семинарии было тринадцать преподавателей, но лишь трое из них находились в священном сане: преподаватель церковного пения – священник Константин Ковалевский, учитель общей и русской истории – протоиерей Михаил Лавровский и иеромонах Алексий (Баженов), преподававший обличительное богословие и историю русского раскола. Преподаватели в основном являлись выпускниками Санкт-Петербургской и Киевской духовных академий.

Василий прекрасно учился. Много читал: в его библиотечном формуляре кроме церковно-религиозной литературы указаны книги Скотта, Шекспира, Диккенса, а также журналы «Вестник Европы», «Христианское чтение», «Русский вестник», «Сын Отечества», «Сельское хозяйство», «Медицина». Учась в семинарии, Василий получил среди воспитанников шутливо-уважительное прозвище – «архиерей». Сокурсники характеризовали его как скромного, религиозного, доброжелательного и отзывчивого товарища.

Санкт-Петербургская духовная академия. XIX в.

[Из открытых источников]

В 1884 г. Василий окончил семинарию в числе лучших учеников и поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию на казенный счет.

В эти годы в Академии существенным образом менялась общая атмосфера. Среди ее преподавателей были крупные ученые. Священное Писание Ветхого Завета читал один из лучших библеистов Ф.Г. Елеонский; философию преподавал М.И. Каринский; логику – А.Е. Светилин; на кафедре истории читали курсы И.Ф. Нильский, известный византолог М.О. Коялович, крупнейший специалист по истории славянства П.Ф. Николаевский; церковную историю и археологию преподавал Н.В. Покровский; догматическое богословие – А.Л. Катанский.

Академия находилась на территории Александро-Невской лавры, занимая трехэтажное здание. На первом этаже находилась столовая, куда студенты приходили в часы обеда и чаепития. Здесь же были студенческая библиотека и приемная для гостей, а также находились кабинеты инспектора, двух его помощников и эконома.

На втором этаже располагались аудитории: две – около Академической церкви, рядом с ними был Актовый зал и Церковно-археологический музей; еще две аудитории находились на правой стороне здания (к Обводному каналу) и пятая – на левой стороне, к Лавре. Самая большая аудитория была третья. В ней обыкновенно проводились занятия для двух классов одновременно. Там же, на втором этаже, были студенческие спальни и читальня, куда поступало большое количество периодической духовной и светской литературы. При необходимости студенты имели возможность посещать городскую Публичную библиотеку.

На третьем этаже, в стороне, которая выходила окнами на Лавру, помещались комнаты для занятий студентов. Каждый из них имел свое определенное место за одним из двух больших общих столов, рассчитанных на шесть человек. Тут же стояли два платяных шкафа для одежды, две большие этажерки для книг, два дивана и стулья. В одной комнате занимались 12 человек, сидевшие за столами по списку, в алфавитном порядке.

В академическом саду, на некотором отдалении, в отдельном здании, размещалась академическая библиотека. В том же здании были квартиры ректора, секретаря Совета академии, библиотекаря и помощника библиотекаря.

В бытовом отношении студенты Духовной академии были обеспечены несравненно лучше студентов других учебных заведений, вынужденных скитаться по частным квартирам и углам, обедать, где придется, постоянно думать, где найти необходимые книги и иные учебные материалы, а порой и средства на оплату обучения. В Духовной академии у студентов все было под рукой: жилые комнаты светлые и большие, здоровое и разнообразное питание, достаточное количество одежды, громадная библиотека для занятий, сад для прогулок. Большую помощь оказывали Академии Преосвященные различных епархий, настоятели монастырей, частные жертвователи. При Академии действовало Общество поддержки студентов, оказывая необходимую денежную и другую помощь малообеспеченным студентам. Были постоянные жертвователи, поддерживавшие академическую библиотеку, насчитывавшую к 1888 г. порядка 85 тысяч экземпляров книг, брошюр, рукописей на различных языках, в том числе и древних. Много благотворителей и меценатов заботились о Церковно-археологическом музее академии, ежегодно направляя туда редкие иконы и книги, рукописи, картины, предметы церковного искусства.

Таким образом, все было сделано, чтобы студенты были сосредоточены на главном деле своей жизни – учебе!

Учебный процесс состоял из лекций по различным дисциплинам, самостоятельной работы, подготовки семестровых сочинений и ежегодных устных экзаменов. Сочинения особенно ценились и студентами, и преподавателями. Первые разрабатывали интересную им тему, учились находить, читать и конспектировать необходимую литературу по теме; постигали методы научной работы, расширяли свой богословский кругозор. Вторые по ним судили о подготовленности студента и его возможностях. Кроме того, оценки за сочинения давали двойной балл при общем годовом зачете.

В годы учебы в Академии Василия Беллавина среди студентов наметилась новая тенденция. Если до 1884 г., в течение двадцати лет, среди студентов не было ни одного монаха, то в год поступления Василия монашество принял Михаил Грибановский – человек чрезвычайно одаренный, пользовавшийся большим авторитетом сокурсников. После окончания Академии он был оставлен при ней в должности инспектора. Затем приняли монашество студенты третьего курса Н. Надеждин (впоследствии епископ Олонецкий Никанор), А. Храповицкий (будущий митрополит Киевский Антоний), И. Мещеряков (впоследствии митрополит Ставропольский Серафим). Так в Академии образовалось монашеское братство, объединявшее вокруг себя цвет академического студенчества.

В 1885 г. инспектором Академии был назначен архимандрит Антоний (Вадковский), позднее, в 1887 г., ставший ее ректором в сане епископа Выборгского. По окончании занятий, вечером, студенты собирались на квартире о. Антония или о. Михаила, обсуждали прочитанные книги, вопросы церковной жизни, строили планы своей будущей жизни. Особенно часто обсуждался вопрос о восстановлении в Российской церкви патриаршего управления. Постепенно сформировался кружок будущих иерархов из числа ученого монашества, проникнутых идей восстановления патриаршества.

1880-е гг. были временем подъема интереса студенчества к научным вопросам, к проповедничеству. С 1887 г. в Академии стали устраиваться так называемые богословские вечера, темы для которых составлял о. Михаил Грибановский. В них участвовали как преподаватели, так и студенты. Наиболее популярными были темы миссионерства, проповедничества и пастырства.

Студенты Академии читали проповеди в Академической церкви, а некоторые из них, с разрешения начальства, по собственному желанию вели богослужебные беседы по воскресным и праздничным дням в Доме приходского попечительства при Троицкой церкви, что в Галерной гавани, и по пятницам – в помещении бумаго-прядильной фабрики Говарда для рабочих фабрики. Число слушателей достигало 500 человек.

В студенческой среде Василий пользовался авторитетом, за ним закрепилось уважительное прозвище – «патриарх». Проявилась в студенческие годы и такая черта будущего патриарха, как склонность к уединенной жизни: он избегал светских удовольствий, его можно было, как правило, увидеть в аудитории и в церкви.

В 1888 г. Василий Беллавин окончил Академию пятым по списку из 56 выпускников. Из них 29-ти была присвоена степень кандидата богословия за представленное итоговое сочинение. В их числе был и Василий за сочинение «Кенэль[12] и отношение его к янсенизму», написанное им на кафедре истории западных исповеданий. Руководителем его был заслуженный ординарный профессор И.Е. Троицкий, который в своем отзыве, в частности, указал: «Все факты и вопросы, входящие в программу исследования автора, изучены им по хорошим источникам, поняты правильно и изложены согласно с источниками… Сочинение хорошее и степени кандидата заслуживает вполне» [13].

В соответствии с академическим уставом Василий имел право поступить в духовное ведомство для направления в одну из семинарий в качестве преподавателя, в этом случае он должен был служить пять лет в духовно-учебном ведомстве либо добиваться защиты степени магистра. Он выбрал первое.

Уже после того, как выпускники Академии 1888 г. покинули свою alma mater и на их место пришла новая смена первокурсников, 17 февраля 1889 г. в академическом Актовом зале состоялся годичный акт. Заслушан был годовой отчет учебно-воспитательной части, приветствовали лауреатов, кандидатов богословия, выпущенных в завершившемся учебном году. Перед лицом переполненного зала Совет Академии устами профессора, читавшего годичный годовой отчет, заявил во всеуслышание: «Окончивший в прошлом учебном году курс выпуск по талантливости и трудолюбию студентов представляет собою исключительное явление в ряду всех бывших выпусков».

Обер-прокурор Святейшего синода К.П. Победоносцев. Конец XIX в.

[Из открытых источников]

Псковская духовная семинария: преподаватель богословия

В 1888 г. в Псковской семинарии открылась вакансия по кафедре догматического и нравственного богословия. Василий направил прошение в адрес епископа Псковского Гермогена (Добронравова) о приеме в семинарию на свободную должность. Помог своему бывшему студенту и ректор Академии епископ Выборгский Антоний (Вадковский), писавший в отзыве: «господина Беллавина я могу с полной уверенностью рекомендовать как прекраснейшего и солиднейшего человека. Он и учился прекрасно, но кроме того и по направлению серьезному, церковному, был выдающимся среди студентов. Поэтому я с своей стороны ходатайствую за него».

Николаевская церковь со Усохи. Псков. Начало XX в.

Открытка. [Из открытых источников]

Приказом обер-прокурора К.П. Победоносцева от 10 июня 1888 г. Василий был назначен преподавателем в Псковскую духовную семинарию по основному, догматическому и нравственному богословию. Во Пскове молодой преподаватель поселился в мезонине деревянного «дома Князевых в Никольском переулке» близ церкви св. Николая, которую в обиходе называли Никола на Усохе[14]. Быт его отличался скромностью и неприхотливостью. В семинарии он застал лишь 2–3 из своих прежних преподавателей, так что пришлось с преподавательским составом знакомиться заново. Педагогов постоянно не хватало. Василий вскоре был назначен дополнительно преподавателем французского языка. Как человеку отзывчивому и болеющему за семинарию, частенько ему приходилось безвозмездно вести уроки отсутствующих учителей – гомилетики, латинского и греческого языков. Здесь же в семинарии учился и младший брат Василия – Михаил, окончивший Торопецкое духовное училище.

Епископ Псковский и Порховский Гермоген (Добронравов). Конец XIX в. [Из открытых источников]

В конце 1891 г. в жизни молодого 26-летнего преподавателя произошло значимое событие – он подал прошение на имя епископа Псковского Гермогена о пострижении в монашество. Некоторые исследователи выдвигают предположение, которое, правда, трудно поддается проверке, что в какой-то мере это было связано с личными обстоятельствами жизни Василия Беллавина. Накануне своего отъезда на учебу в Санкт-Петербург, у него была невеста, обещавшая дождаться его. Но… не дождалась и вышла за другого.

Как бы то ни было, прошение о пострижении было поддержано епархиальным архиереем, и 14 декабря 1891 г. в семинарском храме Трех святителей, где собралось большое количество народа, под звон колоколов, состоялось пострижение Василия Беллавина. Как рассказывали старожилы, служители семинарии даже опасались за крепость полов на втором этаже, где была церковь, а потому накануне службы подставили внизу деревянные стойки, подперев тем самым потолок.

Как живописал это событие Псковский городской листок: «Преосвященнейший Гермоген совершил пострижение в монашество преподавателя Василия Ивановича Беллавина. Ново-постриженный инок получил имя Тихон. После пострижения владыка приветствовал о. Тихона речью. В которой выяснил различие между ученым и неученым монашеством. Обряд пострижения при столь торжественной обстановке, благодаря стройному пению общих хоров семинарских певчих, произвел на присутствующих глубокое впечатление»[15].

В воскресенье, 15 декабря, в Свято-Троицком кафедральном соборе Псковского кремля Гермоген рукоположил инока Тихона в сан иеродиакона. В следующее воскресенье, 22 декабря, иеродиакон Тихон был рукоположен в сан иеромонаха.

Вскоре известие о принятии Василием Беллавиным монашества дошло до многих его сокурсников по Академии. Большая часть из них, поздравляя, отмечали, что вполне ждали от него этого шага, т. к. он и в академические годы тяготел к монашеской жизни.

Холмская духовная семинария: инспектор, ректор

12 марта 1892 г. на заседании Святейшего синода рассматривалось прошение архиепископа Холмско-Варшавского Флавиана (Городецкого) о замещении вакантной должности инспектора Холмской духовной семинарии. Синод определил: «назначить преподавателя Псковской духовной семинарии иеромонаха Тихона (Беллавина) инспектором Холмской духовной семинарии». 17 марта 1892 г. последовал указ Святейшего синода о назначении иеромонаха Тихона на должность инспектора Холмской духовной семинарии. А 25 марта он был удостоен епископом Гермогеном, как бы в память о Пскове, своей первой священнической награды – набедренника.

Уже по традиции, как при всяком повороте своего церковно-служебного бытия, Тихон приехал в Торопец, где еще живы были его родители и многие из родных и близких, сотоварищи по детству и юношеству, по годам учебы в духовном училище.

Митрополит Московский и Коломенский Владимир (Богоявленский), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский) и митрополит Киевский и Галицкий Флавиан (Городецкий). 1910 [Из открытых источников]

Пожив несколько дней и простившись с любимым Торопцом, Тихон выехал в Варшаву, чтобы представиться правящему архиерею Флавиану (Городецкому). Хватило нескольких дней, чтобы между Флавианом и Тихоном установились очень близкие, добрые отношения, которые они пронесут сквозь все последующие десятилетия.

Холмский край, где теперь Тихону суждено было служить, представлялся ему terra incognita. Конечно, и в семинарии, и еще больше в Академии информация об истории края присутствовала в различных курсах. Но то теория, а что его ждало в действительности, на практике, в церковной и обыденной жизни?

Край этот был местом исторического столкновения интересов Польши и России, православия, католицизма и униатства. В XVI–XVII вв. православный народ насильно загоняли в униатство. Параллельно шел процесс полонизации края. Языком образованного общества был язык польский. Говорить по-русски, верить по-русски становилось «неприличным». Верными православию оставались «поп да хлоп». По историческим меркам совсем недавно, в 1875 г., произошло воссоединение униатов с православием. Но по-прежнему православие не было религией основной части населения. Православные богослужения и обряды были сильно исковерканы. Подчас из-за разного их понимания происходили серьезные конфликты. Примером таких столкновений может служить распря из-за направления крестных ходов: православные из униатов шли слева направо («посолонь»), а «старые» православные – справа налево. Обе волны сталкивались. Порой дело доходило до жестоких схваток, до драк крестами… Тогда начальство запретило крестные ходы вовсе. В народе подняли ропот: как быть без крестных ходов, у католиков они есть, а нам не позволяют! И все же православие возрождалось. Одновременно край вновь стал ощущать себя русским. Польский язык вытеснялся литературным русским языком, чему способствовало развитие русских школ в крае. Но немалое число жителей Холмщины, формально считаясь православными, продолжали придерживаться униатства. Таких называли «упорствующими», их пытались загнать в православие административно-силовыми методами.

Иеромонах Тихон прибыл в Холм[16], где поселился в служебной квартире при семинарии. Холмская духовная семинария была открыта в 1759 г. как униатская, а в 1875 г. была присоединена к Православной церкви. В 1882 г. произошло ее преобразование по общеимперскому уставу. Учебный год начинался в сентябре, а заканчивался в мае – июне. Заботами архиепископа Холмско-Варшавского Леонтия (Лебединского) для нее было выстроено прекрасное здание. Хоть семинария и была небольшой (например, на начало инспекторства Тихона в ней было 115 учеников), но она являлась одним из форпостов православия в западном регионе России.

Холмский народный календарь. 1894

Обложка. [Из открытых источников]

Тихон не успел толком ознакомиться с новым местом и начать оказывать помощь ректору архимандриту Клименту (Берниковскому) в налаживании учебного процесса в семинарии, как нежданно в июне 1892 г. Синод принял решение о его переводе на место ректора Казанской семинарии, с возведением в сан архимандрита. Однако через месяц последовало новое распоряжение Синода: в связи с перемещением ректора Холмской духовной семинарии архимандрита Климента на должность ректора Московской семинарии, архимандрита Тихона переместить из Казанской семинарии в Холмскую, на должность ректора.

Холм. Конец XIX в.

[Из открытых источников]

Духовная семинария. Холм. Конец XIX в.

Открытка. [Из открытых источников]

Холмская семинария отличалась от российских семинарий. Если в последних в основном учились дети лиц духовного звания, то в Холме две трети обучающихся были детьми мелких чиновников, зажиточных крестьян, учителей. Обычно местные священники имели достаток, а потому отдавали своих сыновей в гимназии. Если перед российскими семинариями стояла задача дать образование новому поколению кадров духовного сословия, то Холмская семинария имела особое миссионерское задание – привлекать светские элементы к церковному служению.

Любопытную характеристику воспитанникам Холмской семинарии дал архимандрит Евлогий (Георгиевский), несколько позже сменивший архимандрита Тихона на посту ректора:

…семинаристы внешне не похожи на наших, великорусских. Подобранные, причесанные, чисто, даже щеголевато одетые, они произвели на меня хорошее впечатление. Впоследствии я узнал их ближе. Веяние Запада на них сказывалось. Чувствовалось внешняя культура: учтивость, разборчивость на слово, сдержанность. Ни пьянства, ни разгула. Празднуют чьи-либо именины – выпьют, но умеренно: не стаканами, как у нас; захотят развлечься – наденут новенький, хотя и дешевенький галстучек, крахмальный воротничок – и пойдут в город потанцевать, погулять, благопристойно поухаживать за городскими девицами…

Семинаристы внутри России, были грубы, так сказать, непричесаны, но зато глубже, искреннее, с более сложными душевными запросами, более широким душевным размахом. Этим чистеньким парнишкам и в голову не пришла бы тайная библиотека с оппозиционным политическим направлением. Налет польской культуры чувствовался во вкусах, в нравах семинаристов[17].

В течение всего ректорства архимандрита Тихона количество обучающихся в семинарии постоянно возрастало: в 1893/94 учебном году – 138 воспитанников, а в 1895/96 – 166 воспитанников. При ректоре Тихоне успеваемость всегда превышала 90 %, например, в 1897 г. она составила 92,63 %.

Товарищ обер-прокурора Святейшего синода В.К Саблер. Начало XX в.

[Из открытых источников]

Ректор все время что-то придумывал для воспитанников. С его благословения по воскресеньям после обеда устраивались литературные вечера. Сначала выступал семинарский хор с песнопениями, потом бывали доклады: о католичестве, о православии; их сменяли рефераты на вольные литературные темы. Не только воспитанники, но и преподаватели охотно участвовали в этих вечерах. На собрания допускалась и публика. По окончании вечера ректор устраивал у себя «чай», который всегда был многолюден.

Кроме своих прямых ректорских обязанностей, Тихон успевал многое: писал богословские статьи, проповеди, нравоучения для духовно-литературных журналов: «Странник» (СПб.), «Беседа» (М.), «Холмский народный календарь» (Холм), «Холмско-Варшавский епархиальный вестник» (Варшава). Подсчитано, что за время пребывания в Холмском крае Тихон опубликовал порядка 40 разнообразных статей. Возглавлял различного рода религиозно-общественные организации: «Леонтьевское общество попечительства о бедных», «Холмское просветительское Свято-Богородицкое братство», «Холмско-Варшавский епархиальный совет», «Комиссию по перестройке Холмского духовного училища». К тому же в октябре 1895 г. Флавиан назначил Тихона благочинным Леснинского Богородицкого и Теолинского Спасо-Преображенского женских монастырей. Кроме прочего, архимандрит Тихон, будучи необычайно популярным среди народа, наперебой приглашался местным духовенством на храмовые праздники.

Тихон уделял серьезное внимание народному образованию. В начале 1897 г., заняв пост председателя Холмско-Варшавско-го епархиального училищного Совета, епископ Тихон застал 106 школ, из них 29 церковно-приходских, а оставил – 208, в том числе 51 церковно-приходскую. Нужно отметить, что одновременно улучшилась постановка воспитательно-образовательного процесса, состояние школьных помещений, ситуация с обеспечением учебниками и учебными пособиями, возросли успехи учащихся.

В конце 1896 г., за уходом на покой епископа Гедеона (Покровского), Люблинская кафедра опустела. В течение десяти месяцев все дела по управлению викариатством находились в непосредственном ведении Флавиана. Конечно, так долго не могло продолжаться, и Флавиан предложил Тихону возглавить викариатство – небольшое, но важное по географическому положению и трудное в управлении.

На Рождество Богородицы в 1897 г. в Холм приехали архиепископ Флавиан и товарищ обер-прокурора В.К. Саблер. Правящий архиерей, что называется, на месте познакомив с ситуацией и пояснив, как трудно ему управлять издалека этой частью епархии, предложил на пост викария ректора семинарии Тихона, который все эти дни был рядом с высокими гостями и сумел понравиться Саблеру. И уже в начале октября Тихон получил указ Синода «о бытии» ректору Холмской духовной семинарии архимандриту Тихону епископом Люблинским, викарием Холмско-Варшавской епархии.

Жизнь круто менялась…

Российская православная церковь: взаимоотношения с государством и положение в обществе

Архимандрит Тихон был призван на высокое епископское служение. Епископат, насчитывавший немногим более ста человек, по сути, был «лицом» и «опорой» Российской церкви – верной союзницы и «соработницы» власти Российского государства; силы, просвещающей, наставляющей и руководящей российским народом. Его новое церковное служение было не только почетным, но и трудным, ибо представлял он теперь не только себя, но и церковь в целом!

Государственная власть в Российской империи осознавала себя и «свое» государство «христианскими», что выражалось прежде всего в союзе государства с Российской православной церковью. Российская империя в ее многовековом историческом бытии складывалась как государство (страна), в состав которого входили народы, исповедывавшие, кроме христианства, иные мировые религии (буддизм, ислам) или национальные религии (например, язычество). В силу этих объективных обстоятельств и необходимости «удержать» в едином геополитическом пространстве разнородные, но составлявшие единое государственное целое, элементы, власть постепенно сформировала официальную политику в отношении всех религий, бытовавших на территории империи.

К началу XX в. в рамках вероисповедной политики имперского государства закрепилась, в том числе и на законодательном уровне, строгая градация церквей и вероисповеданий. Для конфессионального государства, каким была Российская империя, для власть имущих и высшего управленческого слоя она была вполне практична, удобна и создавала необходимые условия для «управления» религиями и церквами, которые разделялись на три основные группы: