Полная версия:

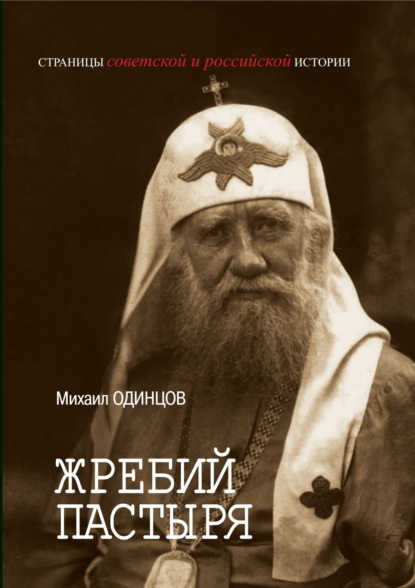

Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925

Внутри храма, с левой стороны алтаря, на солее, поместилось русское посольство в парадных мундирах во главе с императорским чрезвычайным послом графом А.П. Кассини, чиновники консульства, русский посланник в Корее А.И. Павлов, консул в Канаде Н.Б. Струве, мэр г. Нью-Йорка С. Лоу, почетные прихожане, семейства причта. Внутри алтаря – приглашенные представители инославного духовенства. Для поддержания внимания и облегчения понимания происходящего несколько возгласов и речь настоятеля, благодарившего гостей, были произнесены по-английски.

Литургию возглавил епископ Тихон, а ему сослужило все наличествующее городское духовенство. Пел чудный хор! Звучали псалмы и горячие молитвы! В закрытом алтаре свершалось священнодействие: учреждался и омывался святой водой престол новосооруженного храма. Ковчежец с останками святых поставлен под престольной доской. Опустилась вся церковь на колени, и вверх, к Всевышнему, полилась молитва епископа Тихона: «Слава Богу нашему во веки веков!», горячо и вдохновенно поддержанная устами всех собравшихся. Сквозь затворенные алтарные двери слышен возглас Тихона: «Возьмите врата князи ваша… и внидет Царь славы! Кто есть сей Царь Славы?» И звучит восторженный ответ: «Господь Сил Той есть сей Царь славы!»

Двери отверзлись и к народу вышел святитель Американской церкви, обратившийся со словом к собравшимся: «Соберитесь возле этого храма, составьте одну дружную семью, союзом веры и любви связуемые. Любите свой храм. В православной вере стойте, родные предания держите, храм Божий любите… Вы род избранный, люди, взятые в удел, чтобы возвещать окружающим вас инославным чудный свет православия».

Свое архипастырское наставление владыка заключил прочтением телеграммы, полученной из России: «Святейший синод призывает благословение Божие на всю собравшуюся при освящении паству».

После освящения собора в покоях правящего епископа был устроен прием. Обеденный зал был декорирован тропическими растениями, на передней стене были задрапированы во флаги портрет императора Николая II и портреты архипастырей. Продолжительное «ура» и троекратно исполненный гимн «Боже, царя храни» сопровождали первый провозглашенный послом Кассини тост за здоровье Государя императора. С воодушевлением, с криками «ура» и с пением многолетий были встречены и все последующие тосты – за президента США, за Святейший синод, за российского посла, за Преосвященного Тихона, за «друзей и печальников православия» К.П. Победоносцева и В.К. Саблера, за бывшего епископа Американского Николая. Причем тут же с последним тостом была восторженно встречена его телеграмма из Симферополя: «Молитвенно присоединяюсь к торжеству. Всех поздравляю!»

К освящению храма был приурочен съезд духовенства, должный обсудить вопросы последующего обустройства епархии. После его окончания Тихон планировал направиться по ближайшим приходам и даже добраться до Чикаго. Однако 21 ноября из Сан-Франциско пришла телеграмма, сообщавшая о скоропостижной смерти брата епископа Михаила. Срочно пришлось менять ранее намеченный маршрут и поспешить в Сан-Франциско. Из-за дальности расстояния успеть на похороны Тихон не мог, а потому распорядился, чтобы тело брата было поставлено в склеп кладбищенской часовни, дабы затем отправить в Россию. Приехав в Сан-Франциско и простившись с братом, Тихон в январе 1903 г. вернулся в Нью-Йорк и сразу же стал хлопотать о переправке тела почившего брата в Россию и одновременно подал в Синод рапорт о трехмесячном отпуске, подумывая и не возвращаться в Америку. В конце марта разрешение было дано. И уже 15 мая корабль отправился в путь, в Европу, унося на борту и епископа Тихона. Церковная печать, к счастью, сохранила для нас сведения о последующем продвижении Тихона по европейским просторам. В Троицын день, 25 мая, в Берлине, в посольской церкви Тихон совершает торжественную литургию, чем, как пишет газета, «обрадовал всю православную берлинскую общину»[42]. На следующий день, в Духов день, епископ совершает литургию в Братском кладбищенском храме близ Тегеля.

В родной Торопец епископ прибыл 31 мая. На следующий день, 1 июня, отслужил раннюю литургию в Воскресенской кладбищенской церкви, а после панихиду на могилах отца и братьев. Следующие несколько дней он служил в Корсуно-Богородицком соборе с участием всего Торопецкого духовенства. Собор был переполнен молящимися. На соборной площади служилось водосвятие по случаю открывающегося 8 июня крестного хода по городу с Корсунской иконою Божией Матери.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Родословные Беллавиных, проживавших в Псковской губернии, активно изучаются современными исследователями, но пока единого генеалогического древа рода Беллавиных выстроить полностью и во взаимосвязи не удается. Объективная трудность заключается и в том, что зачастую у многих торопчан, да и жителей соседних уездов, была не одна, а две-три фамилии, которые были «кличками» и «прозвищами», данными им по различным обстоятельствам. Наверно, фамилия «Беллавины» утвердилась за этим священническим родом где-то только в начале XIX в. К примеру, дед патриарха Тихона – Тимофей Терентьевич, когда поступал в восьмилетием возрасте учиться, был записан «прозванием Беллавин».

2

Деревня (б. погост) Борок (Борки) в настоящее время относится к Куньинскому району Псковской области. В ней проживает порядка 500 человек. Троицкая церковь была полностью разрушена в 1939–1940 гг. Ныне посреди кладбища еще пока возвышается хаотично за росший березняком холм, из которого в нескольких местах торчат кованые металлические стяжки. Где-то за бывшим алтарем должен был располагаться фамильный склеп Беллавиных – но от него давно уже не осталось и следа.

3

Село Сопки в настоящее время относится к Куньинскому району Псковской области. В нем проживает немногим более 200 человек. Успенская церковь ныне не действует, и здание находится в руинированном состоянии.

4

После смерти отца его старший сын Григорий, проходивший служение в архиерейском хоре в Пскове, был рукоположен в сан священника в 1831 г. к Успенской церкви в с. Сопки. После 1870 г. все Беллавины покинули с. Сопки.

5

Деревня (б. село) Харитоново в настоящее время относится к Куньинскому району Псковской области. В ней проживает менее 50 человек. Спасская церковь была построена в 1765 г. на средства помещика В.А. Лутковского, который получил имение в Харитоново во времена Петра Великого. Церковь была закрыта в 1930-х гг. и ныне находится в руинированном состоянии.

6

Деревня (б. погост) Клин в настоящее время относится к Куньинскому району Псковской области. В ней проживает менее 50 человек. Воскресенская церковь в 1920-е гг. была закрыта, убранство разграблено и уничтожено. Многие годы здание использовалось как складское помещение. В начале 1990-х гг. началось восстановление церкви. Первое богослужение в восстановленном храме состоялось в 1998 г.

7

В 1877 г., после окончания Псковской духовной семинарии, поступил в Санкт-Петербургский историко-филологический институт. Окончил его в 1881 г. по разряду русской словесности со званием учителя гимназии. С 1881 г. служил учителем латинского языка в Сызранском духовном училище. В 1883 г. скоропостижно скончался.

8

Был учителем Закона Божия в Торопецком мужском училище. Скоропостижно скончался в 1891 г.

9

Новиков Н.С. Колыбель опального патриарха. Псков, 1999. С. 12.

10

Новиков Н.С. Колыбель опального патриарха. С. 41.

11

Дом сохранился до настоящего времени. Сейчас в нем размещается церковно-общественный музей патриарха Тихона.

12

Кенель (Кенэль) Паскье (1634–1719) – один из лидеров янсенизма – религиозного движения в католической церкви XVII–XVIII вв., со временем осужденного как ересь. Богословы этого движения подчеркивали испорченную природу человека вследствие первородного греха, а следовательно – и абсолютную необходимость для спасения божественной благодати. Одновременно свободе выбора человеком убеждений и поступков янсенисты не придавали решающего значения.

13

Цит. по: Сосуд избранный. История Российских духовных школ в ранее не публиковавшихся трудах, письмах деятелей Русской православной церкви, а также в секретных документах руководителей советского государства. 1888–1932/ сост. М. Склярова. СПб., 1994. С. 16.

14

Никольская (Николаевская) церковь была воздвигнута рядом с усохой – высохшим болотом или высохшей речкой. На рубеже XIX–XX вв. Никольская церковь процветала. Помимо жителей Пскова ее прихожанами были воспитанники и преподаватели Духовной семинарии и рядом располагавшегося частного учебного заведения для женщин. При храме действовал постоянный церковный хор, состоявший из воспитанниц приюта для девочек. В 1929 г. церковь была закрыта. В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) церковь сильно пострадала, и в течение многих лет в ней проводились реставрационные работы. В 2005 г. храм вернули верующим, и он вошел в состав Псковской епархии. В 2008 г. в древних стенах прошло первое богослужение. В 2019 г. решением 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО церковное здание внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).

15

Псковский городской листок. 1891. 18 декабря.

16

Холм (Хелм) – в настоящее время город в составе Польши.

17

Путь моей жизни. Воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной. М., 1994. С. 92–94.

18

Наименование, принятое в официальных документах и законодательных актах. Наряду с ним использовались и другие, имевшие идентичные значения – Российская православная церковь, Русская православная церковь, Православная Российская церковь, Православная церковь, Русская церковь.

19

По этому поводу в 1903 г. представитель российской социал-демократии В.Д. Бонч-Бруевич писал: «заботливо культивируемая законодательством, охраняемая от малейшего посягательства суровыми уголовными карами, – имея во главе “священную особу государя императора”, – Православная церковь является одной из многоветвистых бюрократических организаций, стоящих на бдительной страже существующего политического порядка, т. е. всегда является могучим сеятелем плевел всякой реакции и мракобесия в глубинах душ и ума народной массы». См.: Бонч-Бруевич В.Д. Силы русского клерикализма // Избранные сочинения. В 3 т. Т. 1. М., 1959. С. 127.

20

Свод законов Российской империи. М., 1910. Кн. 1. Т. 1. Стб. 6.

21

Глава 1 Соборного уложения «О Богохульниках и о церковных мятежниках» содержала 9 статей, в которых предусматривались следующие наказания: штраф, удары батогами, тюремное заключение, «смерть без всякой пощады».

22

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 7. М., 1967. С. 173.

23

Ектения (ектенья) – особая молитва.

24

Холмско-Варшавский епархиальный вестник. 1897. № 22. С. 412–414.

25

Игумения Екатерина (Ефимовская Е.Б.) (1850–1925) – графиня, основательница и первая настоятельница Свято-Богородицкого монастыря. Неформальное почитание игумении Екатерины как святой существует в РПЦЗ. В 2010 г., во время празднования 125-летия основания обители, была причислена к лику святых в юрисдикции Русской истинно-православной церкви.

26

Цит. по: Архимандрит Затекин. Святитель Тихон. Патриарх Московский и всея России. Н. Новгород, 2010. С. 87.

27

Псковские епархиальные ведомости подробно описали пребывание Тихона в Торопце. См.: Псковские епархиальные ведомости. 1899. № 1. С. 10–11.

28

Николай (Зиоров) – епископ Алеутский и Аляскинский в 1891–1898 гг.

29

Речь идет о митрополите Санкт-Петербургском и Ладожском Палладии (Раеве).

30

Иоанн (Кратиров) – епископ Нарвский, временно управлявший Петербургской епархией.

31

Письма святителя Тихона. Американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского/ сост. А.В. Павлов. СПб., 2010. С. 11.

32

«Ис полла эти, деспота» (греч.) – «Многая лета, владыка!», «На многие лета, господин!»

33

Письма святителя Тихона. Американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского/ сост. А.В. Павлов. СПб., 2010. С. 17.

34

Как с горечью писал Тихон в отчете за 1899–1900 гг.: «Особого внимания и забот требуют Уналашка и Кадьяк (Алеутский округ), т. к. в первом есть методистский приют для мальчиков и девочек. В приюты эти забирают православных детей-сирот, особенно от смешанных браков, а иногда и незаконнорожденных от американцев. Когда берут детей, то говорят родителям или родным, что не будут препятствовать детям содержать православную веру; но само собой разумеется, что это простой обман…Они не позволяют посторонним, например, нашим священникам, учить приютских воспитанников православной вере, считая это вмешательством во внутреннюю жизнь приюта».

35

Письма святителя Тихона. Американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского/ сост. А.В. Павлов. С. 35.

36

Там же. С. 51.

37

Там же. С. 40.

38

Там же. С. 90.

39

Владимир (Богоявленский) – митрополит Московский, председатель Православного миссионерского общества.

40

Письма святителя Тихона. Американский период жизни и деятельности святителя Тихона Московского/ сост. А.В. Павлов. С. 67–68.

41

Майнеры – золотоискатели.

42

Церковные ведомости. Прибавления. 1903. № 9. С. 890.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов