Полная версия:

Михаил Иванович Калинин – президент Страны Советов

– Борьба за копейку – вот главное. Для этого есть преотличнейшее средство. Вы уже догадались? Стачка. Разумеется, стачка. Вот, собственно, и все. Очень просто. А политика придет после… Сейчас о ней рабочему думать не нужно.

Калинин не смолчал, ответил:

– Действительно, все очень просто получается. Выпросил копейку у хозяина, проси другую. А что меняется по существу? Были эксплуататоры – и остаются. Были эксплуатируемые – и они остаются. Это ли нам надо? А? Рабочий, конечно, должен бороться за копейку. Но ограничиваться этим нельзя. Это только начало борьбы. А большая задача трудящегося человека состоит в завоевании политических прав, в уничтожении всякой эксплуатации. Вспомните Парижскую коммуну…

В публичном споре победа оказалась за Калининым. Миссуну путиловцы больше не видели. Но появлялись другие агитаторы, кто-то из них ратовал за организацию обществ взаимопомощи, кто-то за создание кооперативных обществ как пути к социализму… Однако все отвергали политические выступления и настаивали на борьбе лишь за улучшение жизни рабочих. Дискуссии в рабочей среде по животрепещущим темам были горячими.

…Шел 1899 г. Калинин с товарищами решили повторить попытку проведения маевки, которая должна была стать первой для путиловцев. Более тысячи листовок разлетелось по заводу. В день Первомая в Шереметьевском лесу собрались сотни людей. В самый разгар речи кто-то крикнул: «Полиция!». Лес оказался окруженным полицейскими. Решено было разойтись группками, сделать вид, что гуляют. На этот раз, к счастью, обошлось без арестов.

На очередном собрании кружка решили сделать следующий политический шаг – провести общезаводскую стачку. Изо всех цехов и мастерских поступали сообщения о росте недовольства притеснением администрации. Весь июнь шла кропотливая подготовка стачки. Калинин развил необычайную энергию: он устраивал сходки рабочих на разных конспиративных квартирах, распределял литературу, листовки, давал указания, как и вокруг каких вопросов агитировать, участвовал в составлении прокламации. Возник и еще один повод к выступлению – в начале июля в вагонных мастерских опять снизили зарплату, что вызвало возмущение рабочих. А тут еще несчастный случай с одним из кружковцев. Он работал на токарном станке, стоявшем близ огромного, 12-пудового маховика. Маховик был негодным, требовавшим ремонта, и мастер цеха знал об этом, да все откладывал, понимая, что тогда ведь цех пришлось бы на какой-то срок останавливать. Отскочившей от маховика деталью парня убило насмерть.

В разбрасываемой на заводе листовке, написанной Калининым, рабочие призывались к забастовке. К обеду 3 июля листовки облетели почти весь завод, и люди готовы были прекратить работу и бастовать. Но и заводская администрация, словно чувствуя что-то неладное в рабочих массах, приготовилась к отпору: по цехам вновь то тут, то там сновали шпики, появилась полиция. Пришлось временно отступить и не начинать забастовку. Одновременно Калинин своему другу Татаринову предложил незаметно исчезнуть с заводской территории и дома, где он жил, уничтожить оставшиеся нераспространенными листовки. Но полиция располагала верными сведениями и вечером заявилась в дом, что в Огородном переулке, где жил Татаринов. Вошедший пристав первым делом кинулся к печке, ковырнул пепел:

– Бумагу жгли? Листовки?

– Чай подогревали, – последовал ответ.

Полицейские чины неторопливо производили обыск, заглядывая во все углы, переворачивая и просматривая нехитрый скарб жильцов, листая стоявшие на полках книги. Один из них, подойдя к стене, на которой висел портрет Маркса, поинтересовался, не родственник ли. «Дед», – услышал в ответ.

В это время Калинин с одним из своих товарищей вошел в квартиру…

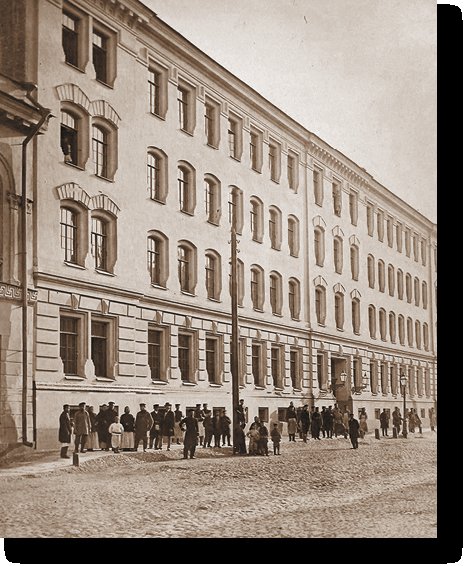

…Задержанным, и хозяевам, и гостям, предъявили обвинение в распространении антиправительственных листовок и подстрекательстве к бунту. Под конвоем всех арестованных сопроводили в полицейский участок для разбирательства. В этот же день были арестованы еще человек 60, в том числе почти все «кружковцы», и также доставлены в участок. Отсюда арестованных перевели в непохожий на тюрьму дом, что располагался на Шпалерной улице. Ранее он был знаком лишь с улицы, а теперь пришлось изучить его изнутри. Как оказалось, это был Дом предварительного заключения.

Хлопнула дверь камеры, лязгнул замок. Михаил осмотрелся: гладкие стены и пол, маленькое оконце, железная, привинченная к полу кровать, стол, табуретка. Мелькнула мысль: «Интересно, дадут ли книги? Если дадут, будет вполне сносно».

Первая в России специальная следственная «образцовая тюрьма» открылась 1 августа 1875 г. В ней располагались 317 одиночных камер, из них 32 – женские, а также 68 общих камер и карцеров. Тюрьма рассчитана была на 700 заключенных. В здании имелся тюремный лазарет. В плане тюремное здание представляло собой квадрат с двором, в середине которого бетонный восьмиугольник, разделенный на 16 прогулочных камер. Дом предварительного заключения соединялся висячим коридором со зданием Окружного суда (Шпалерная, 23). В тюрьме на Шпалерной содержались многие участники революционного движения. В камере № 193 в 1895–1897 гг. содержался В.И. Ленин. Во время Февральской революции все заключенные были освобождены восставшим народом, а здание Окружного суда было сожжено. В 1920-е гг. здесь располагалась следственная тюрьма Ленинградского управления ОГПУ. В 1932 г. на месте сожженного Окружного суда было построено здание Ленинградского ОГПУ, которое в народе называли Большим домом (Литейный пр., 4).

Дом предварительного заключения.

Санкт-Петербург. Шпалерная ул., д. 25

1870-е

[Из открытых источников]

Пока надзиратель выяснял возможность политическому Калинину пользоваться книгами тюремной библиотеки, Михаил начал втягиваться в тюремное существование. День – ночь, день – ночь… И все одно и то же. Пять шагов туда, пять обратно. Полное безделье, так тяготившее рабочего человека. 24 часа давящей тишины. Ни один звук не доносился в камеру извне, будто все надзиратели ходили по коридорам в чулках или валенках.

Однообразие тюремной жизни Калинина нарушали только постоянные вызовы на допросы. Следователь, молодой еще мужчина, с важным видом повторял одно и то же: назовите сообщников, главарей… Калинин молчал. Иногда отвечал нехотя: «Да, я убежденный социал-демократ… действовал один… виновным себя не признаю». Равнодушно слушал уговоры повиниться, раскаяться, снять грех с души, а сам краем глаза читал лежащую на столе бумагу. Перевернутые буквы читать было трудно, но можно. Буквы складывались в слова, слова – в фразы. А они сообщали: «Дознанием установлены сношения Калинина с другими обвиняемыми, а также устройство в своей квартире сходок, на которых одна из обвиняемых читала приносимые с собою нелегальные издания и давала по содержанию их объяснения. По обыску у Калинина были обнаружены сочинения тенденциозного характера…»

На счастье, вскоре пришло разрешение на получение книг. Михаил составил длинный список. Где-то в середине, чтобы не очень в глаза бросалось, вписал: «К. Маркс. Капитал, том I». В последующие дни, недели, месяцы надзиратель не успевал менять книги беспокойному сидельцу. Одна толще другой: «Обоснование народничества» Волгина, «Геология» Лайеля, курс истории… Дошла очередь и до «Капитала». С удивлением надзиратель протянул том Калинину, подумав, неужели разбогатеть решил, раз про капитал читает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 50. Д. 9. Л. 90–81.

2

В книге все даты до февраля 1918 г. даны по старому стилю.

3

Тело В.И. Ленина было вывезено из Мавзолея 3 июля 1941 г. и под видом секретного объекта эвакуировано в Тюмень. Поезд прибыл в город 10 июля. Временным мавзолеем стало здание сельскохозяйственного техникума. Траурный зал расположился в небольшой комнате на втором этаже в правой части здания (аудитория № 15). Окна в комнате заложили кирпичом, заштукатурили и закрасили, чтобы избежать перепадов температур от солнечного света. В соседних помещениях расположилась лаборатория. Поддержание необходимого режима хранения тела осуществляла группа ученых и специалистов во главе с известным биохимиком Б.И. Збарским. Тело Ленина пробыло в Тюмени три года и девять месяцев, а его нахождение в городе держалось в секрете. 23 марта 1945 г. комендант Кремля генерал Н.К. Спиридонов издал приказ о возвращении тела Ленина в Москву, и 26 марта его привезли в московский мавзолей. Для посетителей мавзолей, после основательной реконструкции, был открыт 16 сентября 1945 г.

4

Правда. 1944. 30 марта.

5

Учитывая неразборчивый почерк М.И. Калинина, приводим машинописный текст письма: «Т[оварищ] Сталин, я спокойно смотрю в будущее советского народа и желаю лишь одного, чтобы как можно дольше сохранились Ваши силы – лучшая гарантия успехов Советского государства. Лично я обращаюсь к Вам с 2-мя просьбами: помиловать Екатерину Ивановну и назначить пенсию моей сестре, на которую я возложил обязанность растить 2-х мальчиков, полных сирот, живущих у меня. От всей души последний привет. М. Калинин». См.: РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 753. Л. 20. Автограф.

6

Верхневолжье – территория, прилегающая к реке Волга в верхнем ее течении.

7

См.: Крайнов Д.А. Верхневолжская культура // Археология России: Неолит Северной Евразии. М., 1996; Лисицын С.Н. Дискуссионные вопросы периодизации финального палеолита и раннего мезолита в Верхневолжье // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 227. М., 2012; Верещагина И.В. и др. Каменный век Верхневолжского региона. СПб., 1997; Тверской археологический сборник. Вып. 1–7. Тверь, 1994–2009; и др.

8

Часто возникает вопрос: почему деревня называется Верхняя Троица? Оказывается, была и Нижняя Троица – деревушка, располагавшаяся чуть ниже, по реке Медведице. Деревня была показана еще на карте 1825 г. В 1859 г. здесь были 7 дворов и 51 житель. По переписи 2010 г. в ней числился один житель. До 2018 г. входила в состав ныне упраздненного Булатовского сельского поселения. В настоящее время в деревне по-прежнему проживает один человек.

9

См.: Бардашов В.Х. С берегов Медведицы: Исторические хроники. Кашин, 2007. С. 7.

10

Ко́рчева (Карачево) – существуют две версии происхождения названия города. Согласно первой, название происходит от слова раскорчевать, т. е. подготовить место под пашню, избавившись от векового леса. По второй – название идет от древнерусского слова керчи (корчи, корчий), что означало «кузнец». Время возникновения Корчевы неизвестно, но в писцовых книгах Московского государства 1540-х гг. она упоминается: «…село Карачево, а в нем церковь Воскресенье Христово». По сведениям тверских писцовых книг 1627–1628 гг., с. Корчева входило в вотчину Тверского архиепископа. В 1781 г. село было преобразовано в город.

11

По переписи населения 1897 г. в Корчеве насчитывалось 2182 жителя, в 1913 г. – 2518, в 1923 г. – 2353 жителя.

12

Цит. по: Андреев В. Музей М.И. Калинина в Верхней Троице. М., 1972. С. 56.

13

В XIX столетии количество жителей постепенно увеличивалось: в 1806 г. – 74 человек; в 1851 – 171; в 1894 – 270.

14

Матино, село – название происходит от старославянского «мати», что значит «мама», «матушка». На картах 1918–1920 гг. обозначено как «Митино». Первые сведения относятся ко второй половине XVIII в. В документах владельцами села – 15 дворов (40 мужчин, 40 женщин) – названы Н.Н. Волынская, Е.А. Постельникова, Ф.Н. Зикова, И.И. Угрюмова, Е.И. Бокастова. В середине XIX в. одна часть села составляла собственность титулярного советника С.П. Перского – 7 дворов (24 мужчины, 30 женщин); вторая – штаб-ротмистра С.М. Селифонтьева; третья принадлежала вольным хлебопашцам А. Филиппову, Е. Федорову, И. Петрову, К. Демидову, и состояла она из 7 дворов (26 мужчин 36 женщин). На рубеже XIX–XX вв. село входило в состав Славковской волости Кашинского уезда Тверской губернии. Здесь существовали питейное заведение «чайная», две мелочные лавки, ветряная мельница, маслобойка, кузница, маленький кирпичный заводик. А еще в 1903 г. открылись две начальные, однокомплектные школы. Перед Первой мировой войной в селе проживало чуть более 2 тысяч человек: 1040 мужчин и 1147 женщин. С 1929 г. являлось центром Матинского сельсовета Кашинского района Бежецкого округа Московской области. В этот период в Матино появляется первый колхоз им. ОГПУ, впоследствии переименованный в колхоз «Родина». Первым его председателем был А.С. Петров. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. из села на фронт ушло около 30 человек; вернулось девять. Согласно переписи 2010 г. в селе насчитывалось 28 жителей. В 2017 г. в Матино появился культурный центр «Жар-Птица» – первый негосударственный сельский клуб в Кашинском округе, располагающийся в здании исторической чайной XIX в. и занимающийся краеведением, воссоздавая историю жизни села и ближайших деревень. С 2018 г. село находится в составе Кашинского городского округа. В 2023 г. автор посетил село… Трудно определенно ответить на вопрос: есть ли будущее у села, в котором обитают десятка полтора жителей и которое буквально окружено циклопическими остатками бывших сельскохозяйственных строений, «богато» пустыми домами-развалюшками и не имеет надежной дороги ни с ближайшими населенными пунктами, ни с «большой землей»?

15

Гинзбург (Иванова) Ольга Владимировна родилась в г. Кашине Калининской области. Окончила Тверской государственный университет; кандидат филологических наук (2004). Преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ. Приношу Ольге Владимировне огромную благодарность за предоставленные материалы по истории рода М.И. Калинина.

16

Думается, что именно по имени этого предка М.И. Калинина в период 60–70-х гг. XIX в. крестьянский род получил фамилию – Калинины.

17

Перечислим: Василий (1831–?), Никанор (1839–?), Иван (1848–?), Иаков (1849–?), Гавриил (1850–?), Иван (1855–1907), Григорий (1863–?).

18

Никулкино – деревня в Кашинском городском округе Тверской области. Название происходит от мужского легендарного имени – Николай (Никулка – победитель народа). Первоначальное название деревни – Никитино (1781), принадлежала Н.И. и Н.Н. Истленьевым, и насчитывалось в ней 6 дворов и 30 жителей. С 1851 г. деревня носила название – Никулино. Ее хозяином был поручик В.Н. Постельников. В ней насчитывалось 11 дворов с 49 жителями. С конца XIX в. закрепилось название – Никулкино. По переписи 2010 г. проживало 8 человек. До 2018 г. входила в состав ныне упраздненного Верхнетроицкого сельского поселения. В настоящее время в деревне по-прежнему проживает 8 человек.

19

В 1877 г., при крещении дочери Марии, он был записан в метрической книге как «поступивший в военную службу». В 1884–1891 гг. при крещении последующих своих детей записывался как «солдат». Все это не дает возможность определить его реальный статус и характер военной службы.

20

Калинин М.И. относился к этой награде очень и очень трепетно. При всех дальнейших перипетиях его судьбы, в годы скитаний по городам, тюрьмам, ссылкам похвальный лист хранился в неприкосновенности у родных, близких и соратников революционера. При организации в 1950 г. в московской усадьбе Шаховских-Красильщиковой государственного музея М.И. Калинина документ был передан туда и вплоть до расформирования музея в 1991 г. находился в экспозиции.

21

Как-то за год ему удалось скопить 17 рублей, на которые он хотел купить пальто. Но по дороге в магазин, то ли когда подавал нищему, то ли недосмотрел, деньги у него пропали. Об этой пропаже он вспоминал потом не один год.

22

Калинин М.И. Об искусстве и литературе: Статьи, речи, беседы. М., 1957. С. 7. Впоследствии М.И. Калинин опубликовал специальную статью, посвященную работе В.И. Ленина: О работе В.И. Ленина «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?» // Большевик. 1946. № 1.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов