Полная версия:

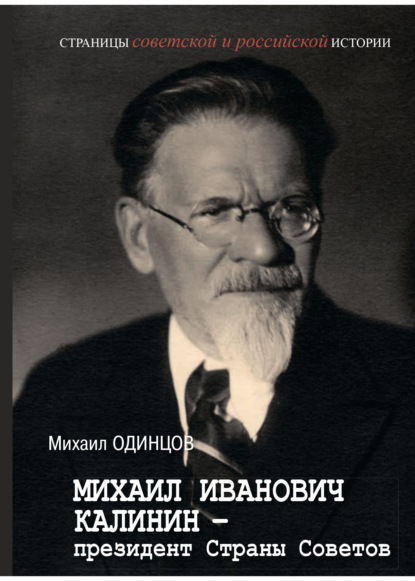

Михаил Иванович Калинин – президент Страны Советов

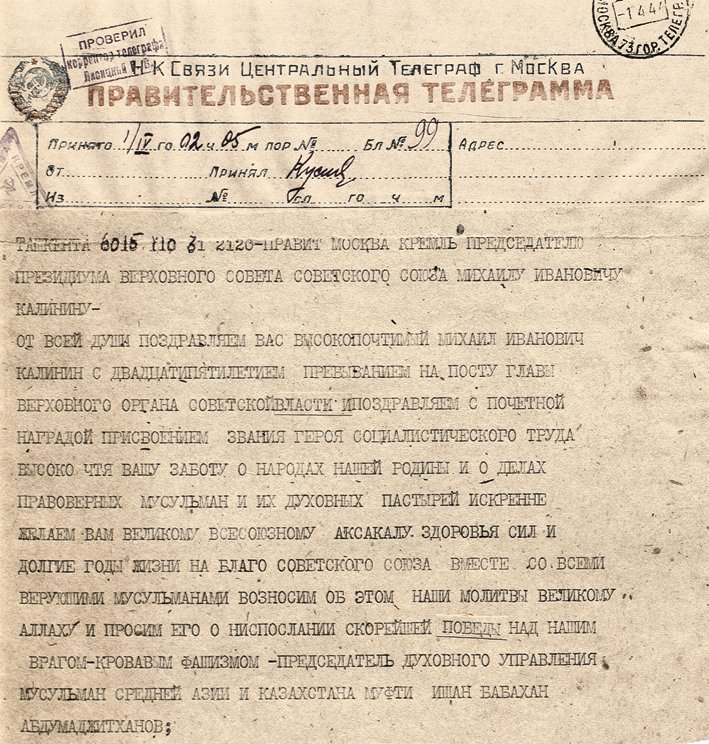

Поздравление М.И. Калинина в связи с 25-летием избрания на пост председателя ВЦИК от Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана

1 апреля 1944

[РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 1027. Л. 1]

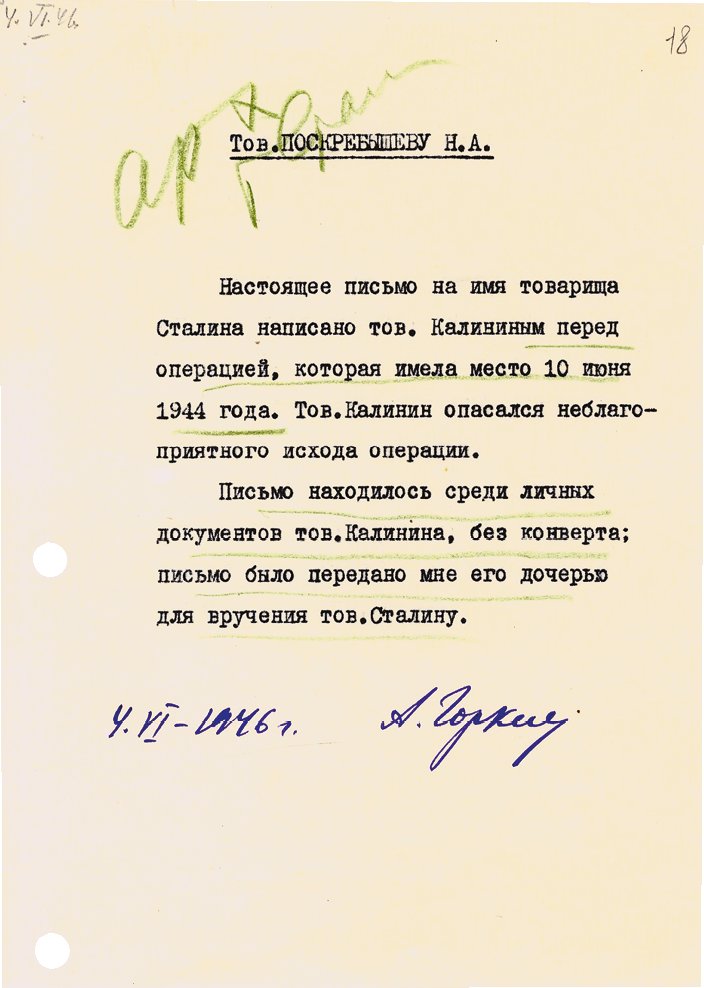

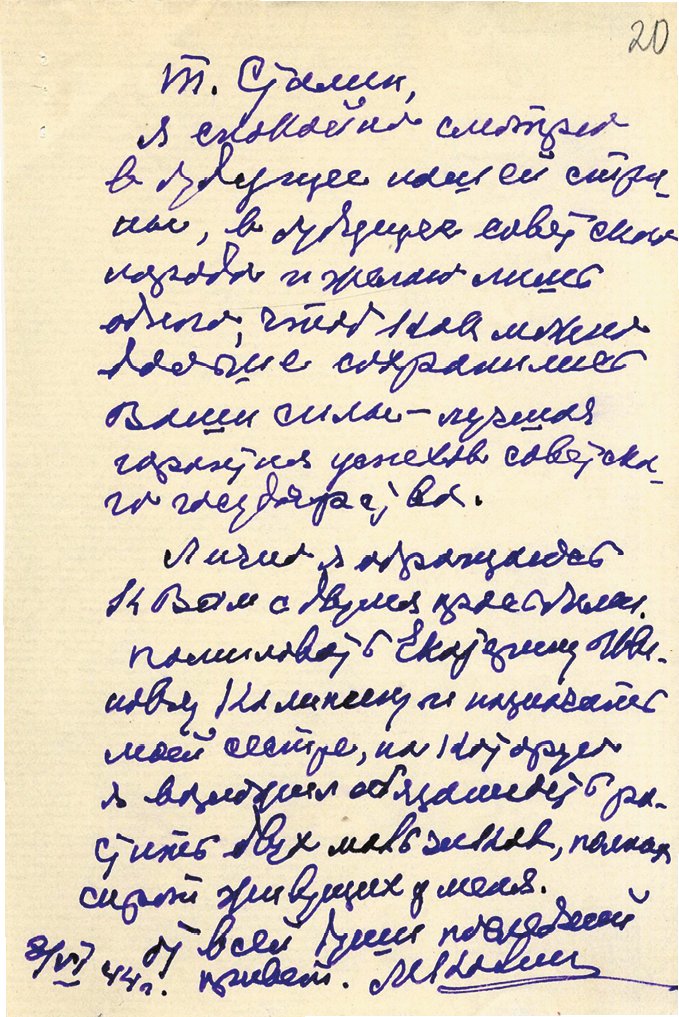

Особенно его волновала судьба жены – Екатерины Ивановны, отбывавшей 15-летний срок по статье 58 Уголовного Кодекса РСФСР в исправительно-трудовом лагере в п. Вожаель в Республике Коми. До окончания назначенного ей срока было еще очень далеко. Понятно, что досрочное освобождение возможно было только по личному указанию Сталина. 8 июня Калинин пишет письмо на имя Сталина с просьбой о помиловании Е.И. Калининой. Вопреки расхожему мнению, Калинин не передавал письма Сталину, а оставил его на своем рабочем столе в незапечатанном конверте, полагая, что его сразу же найдут и передадут адресату при неблагоприятном исходе операции, намеченной на 10 июня [5].

Записка А.Ф. Горкина А.Н. Поскребышеву о письме М.И. Калинина И.В. Сталину

4 июня 1946

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 753. Л. 18. Подлинник. Подпись – автограф А.Ф. Горкина]

Письмо М.И. Калинина И.В. Сталину с просьбой о помиловании своей жены Е.И. Калининой

8 июня 1944

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 753. Л. 20. Подлинник. Автограф]

Дав согласие на операцию, Калинин неожиданно успокоился. Он послушно исполнял все предписания и указания врачей, придя к убеждению, что другого выхода, кроме операции, нет. Наверно, именно поэтому пару ночей перед операцией, к удивлению врачей и своему собственному, Михаил Иванович крепко и спокойно уснул. Утром проснулся, увидел возле постели кресло-коляску и сразу понял – пришло время операции. В операционной он был спокоен и послушно воспринимал все манипуляции врачей, которые готовили его к операции и, не акцентируя его внимание, сделали укол с наркозом. Операция длилась довольно долго. Когда все было кончено, Михаил Иванович открыл глаза и, увидев людей в белых халатах, спросил:

– Что же, сейчас начинаете операцию?

Один из врачей, улыбаясь, ответил:

– Уже завершили, Михаил Иванович. Вы в своем покое и в своей кровати.

Услышать это было приятно. Калинин закрыл глаза. Только сейчас почувствовал острую слабость во всем теле. Однако процесс выздоровления не был простым. Внезапно началось осложнение – воспаление легких, которое лечили упорно с применением современных на то время лекарств.

Выйдя из больницы, Калинин отправился в крымский санаторий. Пожалуй, задумчивость, «отключение» от внешней обстановки, погружение внутрь себя стали обычным для ранее подвижного и жизнерадостного, любившего окружение, будь то сотрудники или члены семьи, М.И. Калинина. Появилась внешне проявляемая сентиментальность, ранее за ним не замечаемая. Отправляясь на прогулку куда-то в гущу сада или выбирая скамейку с видом на море, постоянно носил с собой маленькую коробочку, в которой были письма его уже взрослых детей об их житье-бытье или внучек Шуры, Марины, Кати, рассказывающих о своих детских открытиях и радостях. Он мог долго, пока за ним не приходили обыскавшие все и вся медицинские сестры, перекладывать родные ему листочки, зачитывать вслух глуховатым голосом особенно трогавшие его строки.

Часто можно было видеть его с записной книжкой что-то неспешно туда записывающим. Уже потом, когда стало возможным заглянуть в нее, мы узнаем, что являлось предметом размышления Президента СССР. «Сталин стар, – пишет он. – Кто ему придет на смену? Может, Политбюро или Совет Министров СССР?» Или такое: «Почему так много власти дано НКВД? Почему аресты носят столь внушительные масштабы?» Или: «А что сделал я, и все ли, чтобы не было случившегося в 30-х годах?»

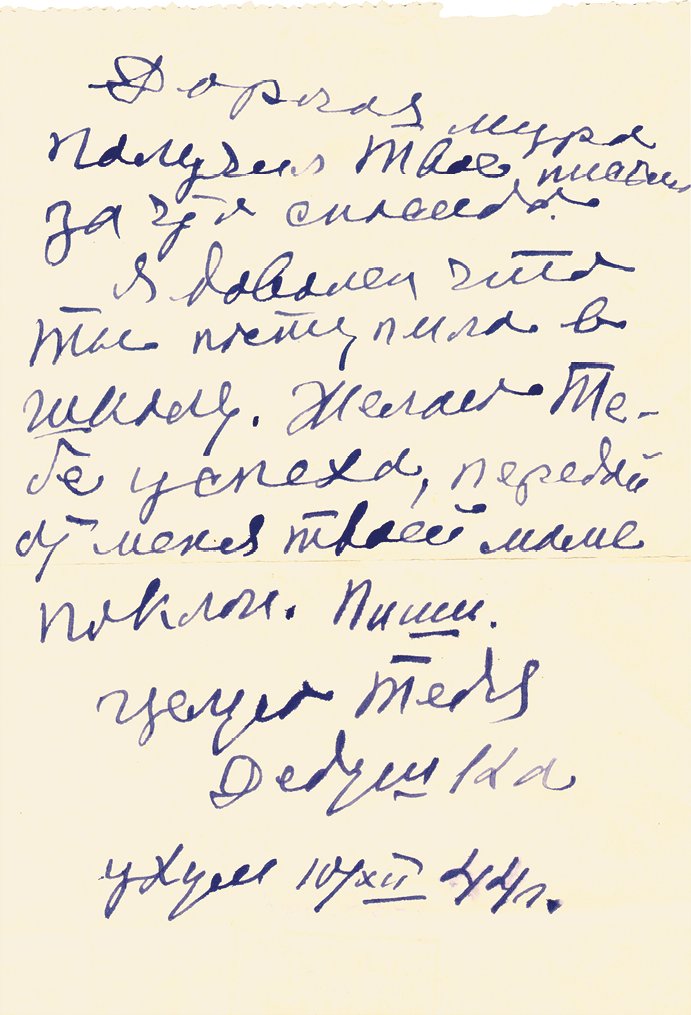

Письмо М.И. Калинина из г. Сухуми внучке Шуре

10 декабря 1944

[ГЦМСИР. 21113/4. Подлинник. Автограф]

Частенько его посещала мысль: «Не пора ли сесть за воспоминания?» К этому же его не раз призывали ближайшие соратники и друзья. Он отнекивался, ссылаясь на отсутствие соответствующих документов и опыта написания воспоминаний… Говорил о необходимости некоей подготовки к новой для него работе, требующей некоторого, да, наверно, и длительного, времени. Но все же в какой-то момент он сам для себя ответил утвердительно: пора! Однако, как вспоминать? Находясь на отдыхе, он решил наметить те «островки» своей жизни, восстановление памяти о которых будет полезно и ему самому, и, как он считал, всем, кто когда-то обратится к ним. Среди них родная деревня; революционная деятельность; Февраль и Октябрь 1917 г.; Гражданская война; на государственном посту во ВЦИК и ЦИК СССР; война Отечественная…

Понимая, что по состоянию здоровья, как бы быстро он ни восстанавливался, у него остается не так много времени, чтобы использовать административный ресурс, Калинин связался со своим секретариатом и попросил начать подбирать материалы по выделенным им периодам своей жизни. А пока… он вспоминал.

Глава 1

Биографические заметки: путь из Тверского края в столицу Российской империи

1875–1900

Деревня Верхняя Троица: малая родина, семейные корни, начатки образования

Начальная история родной деревни М.И. Калинина – Верхней Троицы Корчевско́го уезда Тверской губернии, несмотря на многолетние усилия местных краеведов, во многом остается до сих пор малоизвестной.

Территория Верхневолжья[6], куда относились и тверские земли, заселена была с глубокой древности, о чем говорят результаты проведенных там в разные годы археологических раскопок[7]. Славянское население, по всей видимости, выходцы из Новгородской земли, проживало здесь постоянно с XII столетия, занимаясь земледелием и скотоводством, охотой и рыболовством, ремесленничеством и торговлей. Об этом свидетельствует выявленное и изученное археологами и краеведами значительное число селищ, поселений, городищ, крепостей, городов. К примеру, в трех километрах от Верхней Троицы, на территории современной больницы им. М.И. Калинина, археологи, проводя в 1984–1987 гг. раскопки городища, выявили массу предметов, отражающих жизнь и быт его обитателей. Особый интерес представляют находки двух маленьких сланцевых иконок с изображением святых, на обороте которых были надписи древнерусскими буквами: «Орина» и «Илья».

На протяжении веков земли эти попеременно входили в состав Ростово-Суздальского, Владимирского, Смоленского, Тверского, Московского княжеств… Однако письменные упоминания о Верхней Троице[8] впервые встречаются в выписях по Кашинскому духовному правлению за 1661 г.: «Церковная земля Троица Верхняя по реке Медведице» и за 1673 г.: «Пустошь, что был монастырь Троица Верхняя… Пашни 20 четверть в поле, потому ж сена 8 копен»[9]. С периода административно-территориальных преобразований Петра Великого территория будущей Тверской губернии последовательно входила в состав Ингерманландской, Петербургской, Московской, Новгородской губерний.

В 1775 г. формируется Тверское наместничество с административным центром в Твери. В 1781 г. к уже сформированным двенадцати уездам наместничества добавился тринадцатый – Корчевской с центром в г. Ко́рчева[10], расположенном на правом (высоком) берегу Волги и по обе стороны речки Корчевки, впадающей в Волгу. Тогда это был маленький городок, где насчитывалось около 40 домов, включая «присутственные места», «питейный деревянный дом» и «соляную стойку». В нем проживало чуть более 200 постоянных жителей. По уезду же сельского населения насчитывалось более 33 тысяч. В 1796 г. император Российский Павел I упразднил должности наместников, назначив в каждой губернии губернаторов. В отношении Тверской губернии император особым указом подтвердил существование в границах и количестве уездов, имевшихся в Тверском наместничестве.

Уездный городок Корчева и в XIX в. оставался малым и неприметным на карте губернии. В 1861 г. в городе действовали несколько небольших заводов: паточный и пивоваренный, два пряничных и два кирпичных. По сведениям на 1863 г., число жителей составляло 3317 человек[11]. Насчитывалось 410 дворов, из них – 26 с каменными домами, три каменные церкви, 41 лавка, три гостиницы, два трактира, четыре постоялых двора, два училища, больница.

Великий русский писатель-сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин едко замечал в своем романе «Современная идиллия»: «Что в Корчеве родится? Морковь? Так и та потому только уродилась, что сеяли свеклу, а посеяли бы морковь – наверняка уродился бы хрен… Такая уж здесь сторона. Кружев не плетут, ковров не ткут, поярков не валяют, сапогов не тачают, кож не дубят, мыла не варят. В Корчеве только слезы льют да зубами щелкают. Ясно, что человеку промышленному, предприимчивому ездить сюда незачем»[12].

Корчевской уезд территориально формировался за счет населенных пунктов Тверской, Кашинской и Калязинской округи. В составе 36 сел Кашинского уезда, переданных в новый уезд, оказалась и маленькая деревушка на берегу речки Медведица Верхняя Троица – бывшая домовая вотчина Тверского архиерейского дома. Тогда в ней было семь дворов, при которых было 19 семейств с общим числом жителей 57 человек[13]. Отнесена она была к 1-й Ильинской волости Корчевского уезда; в 1811 г. перешла в Стоянскую волость; в 1834 г. – в Желковскую волость; в 1850 г. – в Овсянниковское сельское общество; в 1870 г. – в Яковлевскую волость.

Общеизвестно, что история крестьянских родов восстанавливается очень и очень трудно из-за отсутствия документов и материалов, поголовной неграмотности крестьянства и, что немаловажно, отсутствия у них фамилий. История крестьянского рода Калининых просматривается благодаря архивным документам, прежде всего церковным метрическим записям, ведшимся в Никольской церкви с. Ма́тино[14]. Именно она была приходской для многих малых и средних сел и деревень ближайшей округи: сельцо Тетьково, деревни Холстово, Мостищи, Поповка, Козлово, Отрубнево, Селехово, Калицыно, Верхняя Троица, всего 251 двор (956 мужчин, 1067 женщин). Здесь же находилось и приходское кладбище.

Известно, что в Верхней Троице с незапамятных времен имелась деревянная часовня. Когда в 1846 г. в с. Матино завершилось строительство каменной церкви, то оставшийся кирпич пошел на возведение маленькой часовни в Верхней Троице. В ней располагалось несколько икон, в том числе и почитаемая в округе чудотворная Троицкая икона. Просуществовать часовне суждено было до 1925 г., когда местная власть приняла решение о ее разборке и использовании кирпича для строительства нового скотного двора (!). Судьба икон и другого культового имущества неизвестна.

Благодаря архивным розысканиям московской исследовательницы О.В. Гинзбург[15] с «кашинскими корнями» установлено, что первые письменные упоминания о дальних предках М.И. Калинина относятся к 1702–1714 гг. По некоторым семейным преданиям они появились тут, переехав из деревни Керу́за стана Большая слобода Задубровская.

Первый деревянный храм в с. Матино был построен в 1761 г. В 1846 г. на его месте выстроена каменная Никольская церковь с двумя престолами: в холодной – святителя Николая, в теплой – святых апостолов Петра и Павла. Церковь действовала примерно до 1927–1930 гг., затем была закрыта. Некоторое время в ней располагался Народный дом. Затем здание выкупил льнозавод, организовав в нем приемный пункт. В 1952–1954 гг. бывший храм был разобран на кирпич для новостроек в Кашине. Многие годы послужили людям и другие «церковные здания»: в церковном доме (вплоть до 1980-х гг.) размещались попеременно клуб, сельсовет, начальная школа, библиотека; в сторожке в разное время были пекарня, столовая… В настоящее время бывшая храмовая и кладбищенская территория представляет собой заброшенный и заросший пустырь, по которому проходит проселочная дорога… Хоть бы знак какой поставили, что здесь лежат предки.

Автор М.И. Одинцов у указателя в с. Матино Тверской области

2023

[Из архива автора]

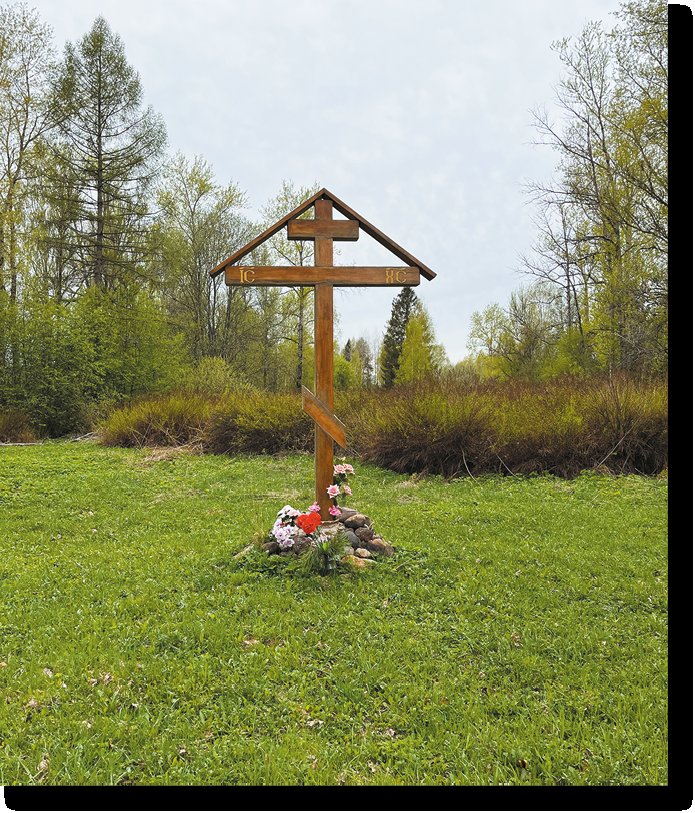

Поклонный крест на месте снесенного храма в с. Матино Тверской области и бывшего приходского кладбища

2023

[Из архива автора]

20 августа 2019 г. на месте разрушенного приходского храма инициативной группой дома творчества «Жар-Птица» (с. Матино) установлен Поклонный Крест. Его освятил благочинный Кашинского округа протоиерей о. Димитрий Кунченко.

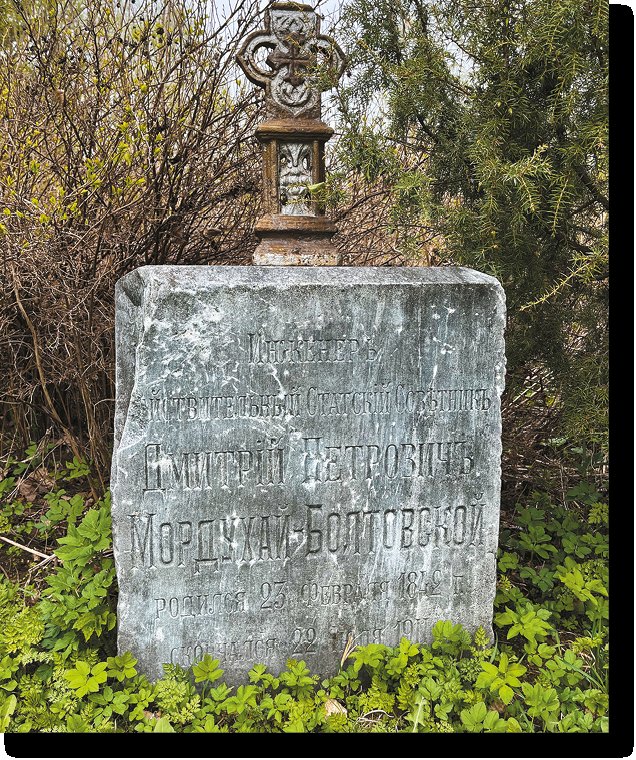

Надгробие Д.П. Мордухай-Болтовского (1842–1911) на кладбище в с. Матино Тверской области

2023

[Из архива автора]

Согласно свидетельствам старожилов, могила Д.П. Мордухай-Болтовского находилась в непосредственной близости от церковного здания. На ней было установлено надгробие, которое несколько лет назад было выкопано из земли. Оно единственное из всех ранее установленных на кладбище памятников сохранилось до сего времени.

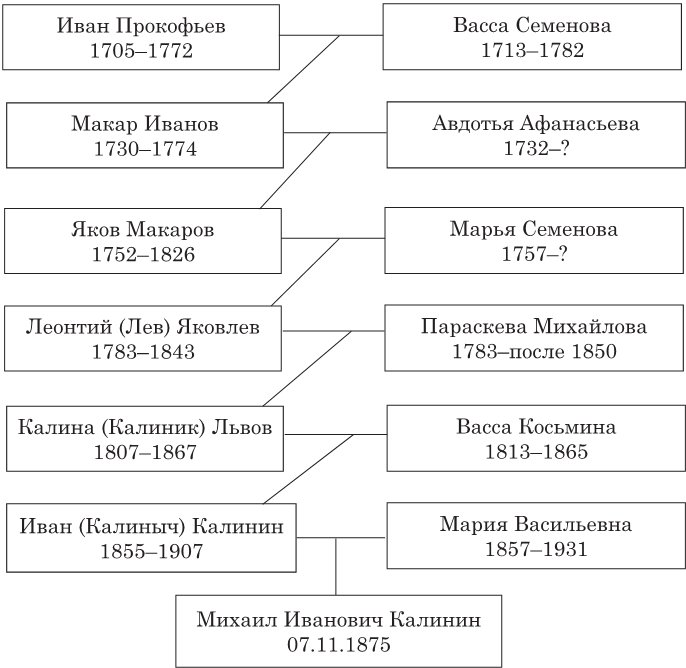

В цепочке предков М.И. Калинина по мужской линии упоминаются Иван (1705–1772), Макар (1730–1774), Яков (1752–1826), Леонтий (Лев) (1783–1843), Кали́на (Калинник) (1807–1867)[16], Иван (1855–1907). В семейных преданиях, в воспоминаниях самого М.И. Калинина сохранились отрывочные сведения лишь о Калине Львовиче – дедушке Михаила Ивановича. Считается, что он был высок ростом и силен. Его большой дом располагался посередине деревни. Дед пользовался авторитетом у односельчан, а потому в течение 9–10 лет был сельским главой – старостой. Он был женат дважды, в 1823 г. и 1835 г. От первой жены – Параскевы Яковлевой из д. Овсянниковой – у него было трое сыновей и дочь. Но о них нам ничего не известно. Овдовев, Калина Львович женился вновь. Со второй женой Вассой Косьминой (1813–1865) у них было восемь детей: семь сыновей[17] и одна дочь – Акилина (1860–1861). О деде память в родне сохранялась вплоть до начала XX в. К примеру, явно не по деревенским традициям, на могилу его положили большой камень с выбитым текстом о нем, а уж на могилы его детей положили маленькие. Правда, из детей деда помнили почему-то одного старшего – Василия. Может, и потому что он был одним из трех на всю деревню грамотных жителей!

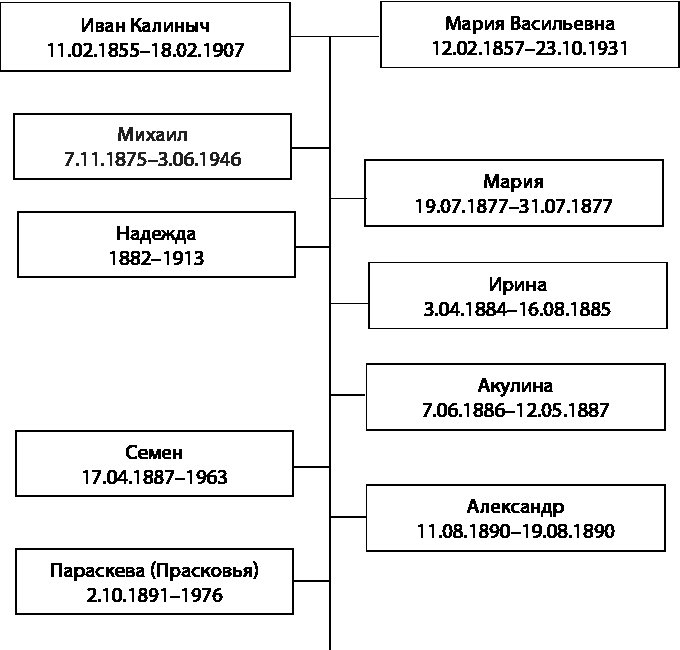

О родителях Михаила Ивановича Калинина известно следующее: отец – Иван Калиныч Калинин (1855–1907), мать – Мария Васильевна Воробьева (1857–1931), родом из д. Нику́лкино[18], что в семи километрах от Верхней Троицы. Здесь же жили ее родители и четверо братьев. Была она маленького роста, худенькая. По воспоминаниям односельчан нрава была покладистого, характера смирного, податливого. В Никольской церкви в с. Матино сохранилась запись, согласно которой под венец Мария Васильевна пошла в 18 лет, 27 января 1875 г. Молодые, Иван и Мария, жили в доме деда Калины Львовича, вместе с семьей старшего брата, которого тоже звали Иван, но, чтобы не путать с младшим братом, прибавляли – Большой. В 20 лет Иван-Малый был взят на военную службу. А спустя полгода, 7 ноября 1875 г., родился его первый ребенок – сын, которого при крещении назвали Михаил. В церковной метрической книге Иван был записан как «солдат» [19].

Родословное древо Калининых (1705–1875)

Пока муж был на военной службе, Мария Васильевна с ребенком продолжала жить в доме деда. Известно, что в детской памяти сохраняются, как правило, события какого-либо экстремального свойства. В памяти Миши Калинина их было несколько. Он помнил, как пришел отец с военной службы. Как обрадовалась мать, заплакав от счастья. Показалось поначалу, ведь он отца-то и не видал, что какой-то незнакомый мужчина появился в доме, со стриженными волосами, в сапогах, а в заплечном мешке какие-то чу́дные предметы: щетка для чистки сапог, гребенка для волос, зеркальце, платок для матери… А еще запомнилось, как в окно дома однажды постучали и сообщили, что умерла бабушка по материнской линии.

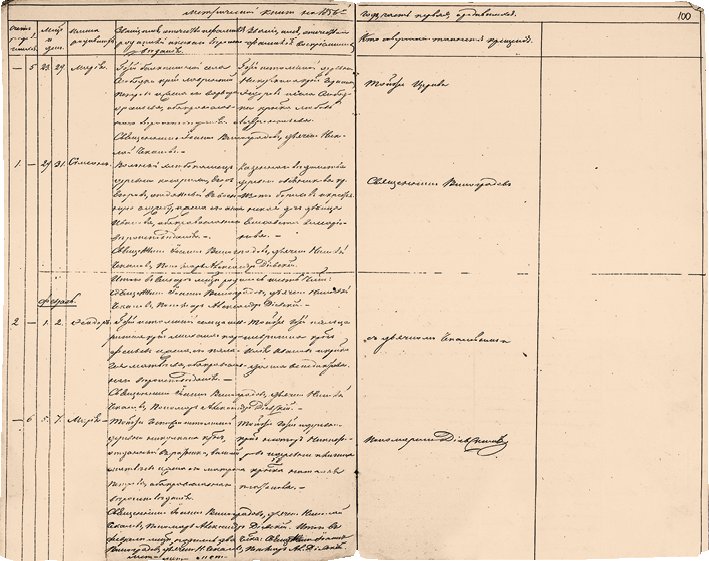

Запись в метрической книге Никольского храма с. Матино Корчевского уезда Яковлевской волости о рождении и крещении М.В. Воробьевой (Калининой)

[Из личного архива О.В. Гинзбург]

на картинке срезать левый край чтобы не было видно закладок с иностранными словами.

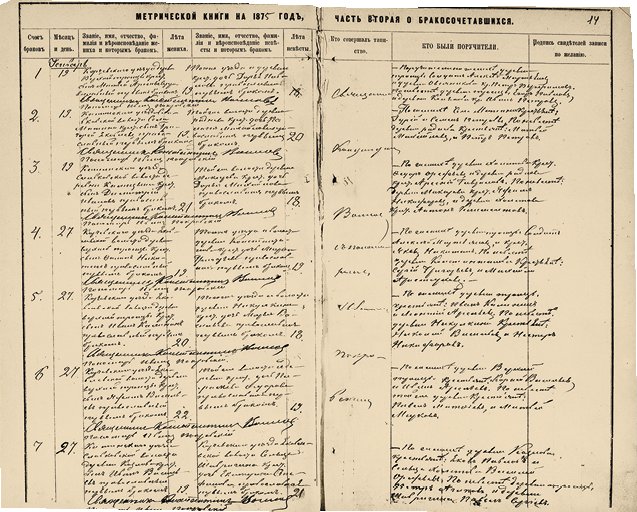

Запись в метрической книге Никольского храма с. Матино Корчевского уезда Яковлевской волости от 27 января 1875 г. о венчании И.К. Калинина и М.В. Воробьевой

[Из личного архива О.В. Гинзбург]

Но наиболее подробно в памяти остались воспоминания о страшном пожаре, охватившим осенью 1880 г. всю деревню. Горел и дом деда, разлетались головешки, искры и пепел, бегали родственники, пытавшиеся спасти хоть что-то… Мишу посадили подальше от пожара, в огороде, и бегавшие родственники от огня к нему приносили спасаемые вещи и обкладывали ими мальчика со всех сторон. Скоро за ними и видно его не стало. Но все равно спасено было слишком малое из ранее нажитого добра. Да и как тут спасешь, когда горела почти вся деревня, от которой и осталось-то 3–4 относительно неповрежденных дома.

Приехавшие государственные чиновники осмотрели пепелище и признали во многом виноватыми самих жителей, селившихся в течение многих десятилетий как попало и не соблюдавших никаких норм пожарной безопасности. А потому поделили деревенскую территорию на два участка, между которыми обязали провести дорогу, а новые дома по обеим сторонам отныне приказали строить на расстоянии не менее 20–24 метров между ними.

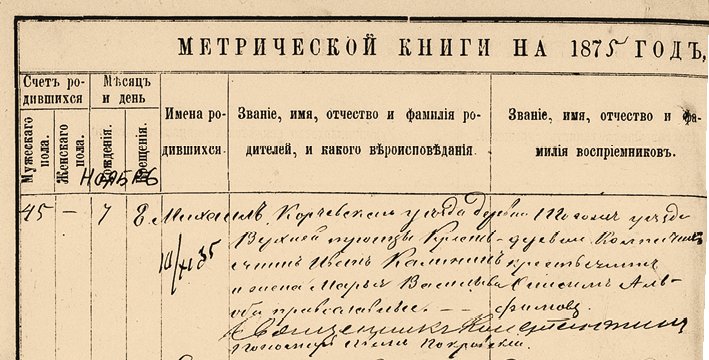

Запись в метрической книге Никольского храма с. Матино Корчевского уезда, Яковлевской волости от 7 ноября 1875 г. о крещении М.И. Калинина

[Из личного архива О.В. Гинзбург]

Получив какую-никакую «страховую премию» и присоединив имевшийся «семейный капитал», Иван-Большой через год построил новый дом, куда перетащили все то, что уцелело от пожара или было найдено на пепелище. Итог был печальный: большая крепкая семья в одночасье осталась у разбитого корыта, сохранив мизер от прежнего достатка. После этого события семья Калининых так уже и не оправится от последствий бедствия и не выбьется из нищеты.

По осени 1881 г. пришел с военной службы Иван-Малой. Решил он посвятить себя крестьянской жизни, обзавестись землей и хозяйством. Начинать пришлось с раздела скромного семейного имущества. Дом с надворными постройками остался за старшим братом.

Ивану-Малому достались хорошая, добрая лошадь со сбруей, корова да овца. Он эту лошадь из-за невозможности правильно ее содержать продал за 80 рублей. На вырученные деньги купил клячу за 10 рублей. В соседней деревне у такого же бедняка-солдата за 36 рублей купил небольшую избушку. Вид у нее был очень невзрачный: старая, какие уже перестали строить; размером 7 × 7 аршин; с низким потемневшим потолком; окна нестворчатые, чтобы открыть их надо было всю оконную раму поднимать вверх и подставлять под нее подкладку. Перевезли избушку, а это тоже деньги, и заново собрали на краю деревни, почти на самом берегу тихой и прохладной речки Медведицы. Сюда переехала вся семья: родители и сын Михаил. Чуть погодя к избе пристроили горницу, огородили тыном примыкавшую от дома до реки землю и наладили там огород. Так у семьи Калининых появилась какая-никакая собственная «усадьба». В этом доме в будущем у Ивана и Марии родилось еще семь детей, из которых четверо умерло во младенчестве. Остались в живых и дожили до взрослых лет лишь трое: сын – Семен и двое дочерей – Надежда и Параске́ва.

Дети Ивана и Марии Калининых

В 1890-х гг. в Верхней Троице насчитывалось 47 дворов. Одна треть хозяев не имела ни коров, ни лошадей. У двух третей хозяйств была либо корова, либо лошадь. Лишь отдельные семьи жили зажиточно. Среди 270 жителей деревни было всего лишь 15 грамотных мужчин. Ближайшая начальная земская школа находилась в 12 верстах, а больница – за 30 верст.

Вокруг Верхней Троицы расстилались огромные поля. Но куда взгляд ни кинешь, все помещичье: луга, выгоны, покосы, даже пруды. В Яковлевской волости, куда входила и Верхняя Троица, жили восемь помещиков и каждый из них имел земли больше, чем все крестьяне Верхней Троицы вместе взятые. Своих сенокосов у верхнетроицких мужиков почти не было, за исключением концов полос в поле и межи. Чтобы хоть как-то прокормить своих «буренышек», крестьяне арендовали у помещиков сенокосы по берегам и в пойме реки Медведицы, а то и за пять километров от деревни, за ручьем, на лесистом берегу.

Из-за того, что земли вокруг деревни были плохими, а из орудий ее обработки имелись всего лишь соха и борона, и собирали чуть больше того, что сажали, будь то картофель или овес. В хорошие-то годы вдосталь хлеба с картошкой не хватало. А уж когда бывала засуха, то и вовсе оставались без урожая. Жили впроголодь. Основная еда – картофель, овощи с огорода (капуста, огурцы, редька, свекла, лук), грибы, ягоды.

В поисках хоть каких-то средств на пропитание почти половина деревенских мужиков занимались отхожим промыслом: дранщики, печники, плотники… Ранней весной, малыми партиями, они, словно перелетные птицы, тянулись на заработки в соседние и дальние города: Кашин, Тверь, Москву, Санкт-Петербург; на заводы, а то в дворники либо в услужение к барам.

Возвращались домой к Петрову дню (29 июня) – к сенокосу. А до этого и после этого без мужиков вся домашняя и крестьянская работа ложилась на женские плечи. Они пахали, сеяли, вывозили навоз на поля, городили и чинили изгороди вокруг полей и производили всю ту работу, что нужно было сделать до сенокоса. Приедут мужики, проведут сенокос, жатву, уборку снопов в скирды. И опять начнут собираться на отхожий промысел в ближние и дальние края.

Популярен в деревне был среди остающихся мужиков и подростков еще один какой-никакой «промысел» – выжигание угля. Лесов вокруг было достаточно. На территории деревни и вокруг нее делали многочисленные ямы, куда закладывали деревья, разжигали огонь и выжигали уголь. Затем возили его в Кашин, где продавали по 15–20 копеек за куль (мешок). Это была единственная статья дохода, дававшая крестьянам возможность уплачивать деньгами подати и страховки.

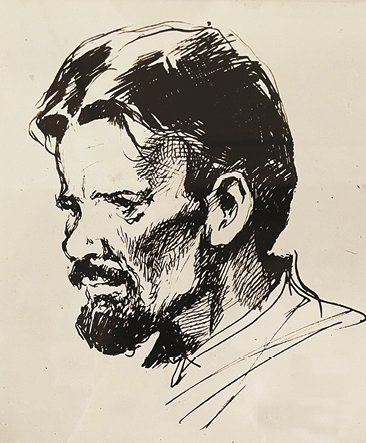

Карандашный рисунок-портрет И.К. Калинина

Художник И.Л. Ушаков

1970

[Дом-музей М.И. Калинина]

По воспоминаниям односельчан, отец Михаила Калинина был необычным человеком: грамотным, умным, дельным, рассудительным, но… молчаливым, любившим уединение. На сельских сходах говорил мало, но если скажет – то скажет дельно. Он был плотником и работал на стороне, как правило, в одиночку, без артели. Он не пил и не пропивал заработка, боролся с нуждой, пытался наладить хозяйство. Ему было трудно, поскольку мешала болезнь – туберкулез.

Когда Мише Калинину пошел девятый год, отец решил учить его грамоте. Жил в Верхней Троице крестьянин-старик, отставной солдат. Жил одиноко, в большой избе, топившейся по-черному. Вот к нему в учение и определил отец Михаила. Кроме него, еще человек двадцать ходили к солдату. Родители за ученье платили рубль за зиму, да еще кормили по очереди. Солдат добросовестно отрабатывал рубли и прокорм, заставляя учеников возможно громче зубрить азбуку. Каждый, кто проходил мимо, мог убедиться в старании учителя: гул из избы доносился неимоверный. Нерадивых солдат лупил указкой куда попало.

Может быть, на этом и закончились бы Мишины «университеты», если бы не случай. Как-то летом во время купания на речке он познакомился с детьми владельцев имения Тетьково, что располагалось в двух верстах от деревни. Помещики носили фамилию звонкую – Мордухай-Болтовски́е. Родословную вели, с одной стороны, от татарских военачальников времен Золотой Орды (XII в.), с другой – от литовско-белорусских шляхтичей. В родословной книге кашинских дворян род этот упоминается с 1677 г. Судьба имения Тетьково по документам прослеживается с 1730-х гг., когда императрица Анна Иоановна подарила это сельцо в 10 дворов своему фавориту Эрнсту Бирону за какие-то заслуги. С 1781 г. и до 1850-х гг. владелицей имения была княгиня Н.Ф. Шеховская (Шаховская). В 1806 г. в нем насчитывалось 10 дворов с 72 жителями. С 1856 г. новыми хозяевами этих мест стали мелкопоместные дворяне Петр Васильевич и Глафира Петровна Мордухай-Болтовские. При них было отстроено барское имение возле села. В статистических сведениях по Тверской губернии за 1894 г. имеется следующая его характеристика: «Имение занимало 253 десятины, в том числе под лесом – 140; парк занимал 6 десятин. В центре парка находился барский дом с колоннами, поодаль две людских и хозяйственных постройки; прислуги и рабочих – около 15 человек». Главой семьи на тот момент был штатский генерал, известный инженер-железнодорожник Дмитрий Петрович. Кроме жены Марии Ивановны, имелось шестеро детишек, мал мала меньше.