Полная версия:

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского)

Так рождались их дружеские отношения, которые будут связывать их несколько следующих десятилетий.

Год 1901-й в жизни Сергия Страгородского был отмечен и печальными событиями. Из родного Арзамаса пришло письмо от отца с известием о смерти после длительной болезни деда – протоиерея Иоанна Страгородского. В конверте лежала вырезка из «Нижегородских епархиальных ведомостей». В некрологе сообщалось:

«31 мая удары большого колокола Воскресенского собора известили горожан о кончине старейшего пастыря Нижегородской епархии. Кончина его была поистине христианской: трижды перед смертью сподобился он причаститься Святых Христовых Тайн. Накануне последнего дня своего просил прочесть молебный канон на исход души. Он внимательно слушал слова этого трогательного церковного чина и непрестанно с благоговением осенял себя крестным знамением, пока рука не могла уже подняться. В 7 часов 27 минут вечера протоиерей Иоанн мирно почил. С вечера дом Страгородских стал наполняться людьми, пожелавшими проститься с покойным. Согласно воле умершего и с разрешения епархиального начальства местом его упокоения должен был стать арзамасский Алексеевский монастырь. Под погребальный звон колоколов, при огромном стечении народа тело покойного было перенесено из дома в монастырь, где в Вознесенском соборе обители и было совершено отпевание. Похоронили протоиерея Иоанна у стен алтарной части собора».

На сороковой день, 9 июля, в Арзамас прибыл внук почившего Сергий Страгородский. В сослужении 22 священников епископ Сергий совершил в Вознесенском соборе Алексеевского монастыря Божественную литургию. По окончании все духовенство и молящиеся проследовали к могиле Иоанна Страгородского. Здесь владыка Сергий совершил панихиду по своему деду, прослужившему в священном сане 72 года. То была не только дань церковным традициям, но и выражение любви и уважения старейшине арзамасской ветви рода Страгородских.

В эти прощальные дни Сергий как-то по-особенному ощутил свою родственную связь с дедом, именем которого при крещении он был назван когда-то, и одновременно осознал тот груз преемственности церковного служения своих предков, который теперь целиком и полностью ложился на него. Он пробыл в Арзамасе несколько дней, наполненных встречами с родными и близкими, с местным духовенством и светским обществом, посещением дорогих ему мест. Он словно предчувствовал, что нескоро обстоятельства вновь приведут его в родной город. Но подошел день прощания… Впереди Нижний Новгород… Москва… Санкт-Петербург.

…Государственная власть в Российской империи осознавала себя и «свое» государство «христианскими», что выражалось прежде всего в союзе государства с Российской православной церковью. Империя в ее многовековом историческом бытии складывалась как страна, в состав которой входили народы, исповедывавшие, кроме христианства, иные мировые религии (буддизм, ислам) или национальные религии (например, язычество). В силу этих объективных обстоятельств и необходимости «удержать» в едином геополитическом пространстве эти разнородные, но составлявшие единое государственное целое элементы власть постепенно сформировала официальную политику в отношении всех религий, бытовавших на территории империи.

Многообразие религиозного мира в рамках империи подтверждали итоги Первой общероссийской переписи населения, проведенной в 1897 г. Пятерка наиболее многочисленных религиозных групп населения выглядела следующим образом:

● православные (включая единоверцев и старообрядцев),

● мусульмане,

● католики (римо-католики, армяно-католики),

● лютеране,

● иудеи.

В рамках вероисповедной политики имперского государства закрепилась, в том числе и на законодательном уровне, строгая градация церквей и вероисповеданий. Для конфессионального государства, каким была Российская империя, для власть имущих и высшего управленческого слоя она была вполне практична, удобна и создавала необходимые условия для «управления» религиями и церквами, которые разделялись на три основные группы:

1) государственная церковь,

2) «терпимые» (иностранные, инославные и иноверные) религии, церкви и исповедания,

3) непризнаваемые («гонимые», «запрещенные») религии, церкви и исповедания.

Однако в российском обществе единства по «религиозному вопросу» не было. На рубеже XIX–XX вв. сформировались три точки зрения на общую ситуацию в России с религиозной свободой и характер необходимых вероисповедных реформ[39].

Первая – официальная – отрицала наличие в России каких-либо стеснений в вопросах веры. Ее защищали государственные и церковные круги. И те, и другие говорили о «симфонии» между государством и Православной церковью и о необходимости сохранения существующих государственно-церковных отношений.

Показательно высказывание обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева, который еще в 1888 г. в ответ на адрес евангельского союза с просьбой к императору «разрешить религиозную свободу» заявил, что в России, как нигде, различные исповедания пользуются широкой свободой, а законы, ограждающие господствующее в России исповедание, необходимы, так как это «важнейший исторический долг России, потребность жизни ее».

Эта позиция имела своих «охранителей» и среди крайних политических сил – черносотенцев, националистов. К примеру, «Московские ведомости» утверждали, что церковь «пожертвовала собой», согласившись на установление государством рамок твердого социально-политического строя, основанного на союзе с церковью, и что «желать прекращения у нас союза государства с церковью, это желать страшной по своим последствиям революции». А известный идеолог черносотенства протоиерей Иоанн Восторгов, отрицавший в принципе права «инородцев» на вероисповедную свободу, писал: «Сознание простой пользы государственной должно подсказать нам, как опасно, как гибельно усиливать море мусульманства, как опасно иметь коснеющих в язычестве подданных, которые не связаны с государством и господствующей народностью никакими духовными связями»[40].

Правда, даже в православной среде иногда раздавались критические высказывания в адрес сложившегося порядка взаимоотношения государства и Православной церкви, признавалась необходимость реформ в сфере государственно-церковных отношений. Об этом, например, заявил профессор Казанской духовной академии И. Бердников, выступая на годичном собрании Академии в 1888 г. Он развивал идеи упразднения статуса государственной церкви и религии, необходимости признания религии частным делом подданных, правового равенства религиозных объединений и «десакрализации» государства и «разгосударствления» Православной церкви. Позднее его речь была издана отдельной брошюрой, и на содержащиеся в ней идеи опирались в последующем многие участники освободительного движения[41].

Вторая точка зрения, которую разделяло преимущественно либеральное православное духовенство, представляла собой «сочетание несочетаемого»: теоретически осуждались «стеснения» в вопросах веры, но признавалась целесообразность их существования на практике для «пользы» подданных, для народных масс, находящихся в «детском состоянии».

В одной из своих проповедей архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий), оправдывая необходимость «педагогического вмешательства» государства в охранение церкви от «лжеучений», говорил: «Если бы наша паства была оглашена в истинах своей веры, то можно было бы предоставить ее ей самой. Но наше государство, увлекшись во времена Петра и после целями чисто внешней культуры и государственной централизации, сузило, обезличило и даже наполовину затмило религиозное сознание и религиозную жизнь православного народа… Поэтому, забрав в свои руки народную совесть… государство, оставаясь последовательным, должно ограждать православный народ от обмана, шантажа, экономического и физического насилия иноверцев»[42].

Очевидно, мы можем говорить, что тогдашние представления и взгляды епископа Сергия (Страгородского) вполне вписывались в позицию так называемого либерального духовенства, к которому, безусловно, относились близкие Сергию люди – митрополит Антоний (Вадковский), епископ Антоний (Храповицкий), ряд преподавателей и профессоров Санкт-Петербургской духовной академии.

Третью точку зрения исповедовали представители либеральных нецерковных кругов, «терпимых» и «гонимых» религий, социал-демократического движения. Они заявляли об отсутствии в России свободы совести, государственном насилии над убеждениями российских подданных. Наследуя во многом идущую от XIX столетия традицию видеть в церкви и духовенстве «только полицейский институт подавления народных чаяний и поддержания самодержавия», они рассматривали союз церкви с государством как проявление «реакционности» и «антинародности» церковного института, отказывая ему в общественной поддержке. В целом можно говорить, что изменения в сфере государственно-церковных отношений они увязывали с общеполитическими реформами. Они считали, что Россия переросла форму существующего строя и должна развиваться по пути к строю правовому, с правовым государством и обеспечением гражданских прав и свобод, в том числе и свободы совести.

Свидетельство тому можно, например, найти в неподцензурных письмах Льва Толстого императору Николаю II. О жестоком преследовании всех тех, кто не исповедовал православие, он откровенно писал царю. В одном из них, относящемся к январю 1902 г., писатель напрямую связывал возможность преобразования в вероисповедных вопросах с необходимостью коренных политических изменений в стране:

«Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в Центральной Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением. И потому поддерживать эту форму правления и связанное с ней православие можно только, как это и делается теперь, посредством всякого насилия: усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещения книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел»[43].

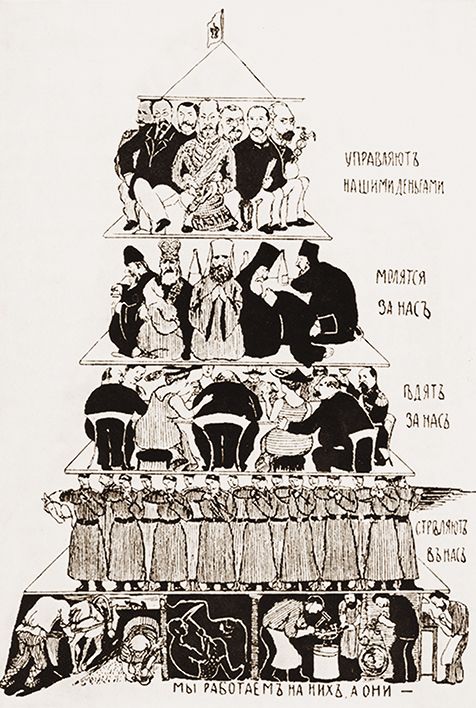

«Истинно-русский патревот» Открытка легально распространялась в 1905–1907

Неизвестный художник

Издательство В. А. Метальникова

[Из архива автора]

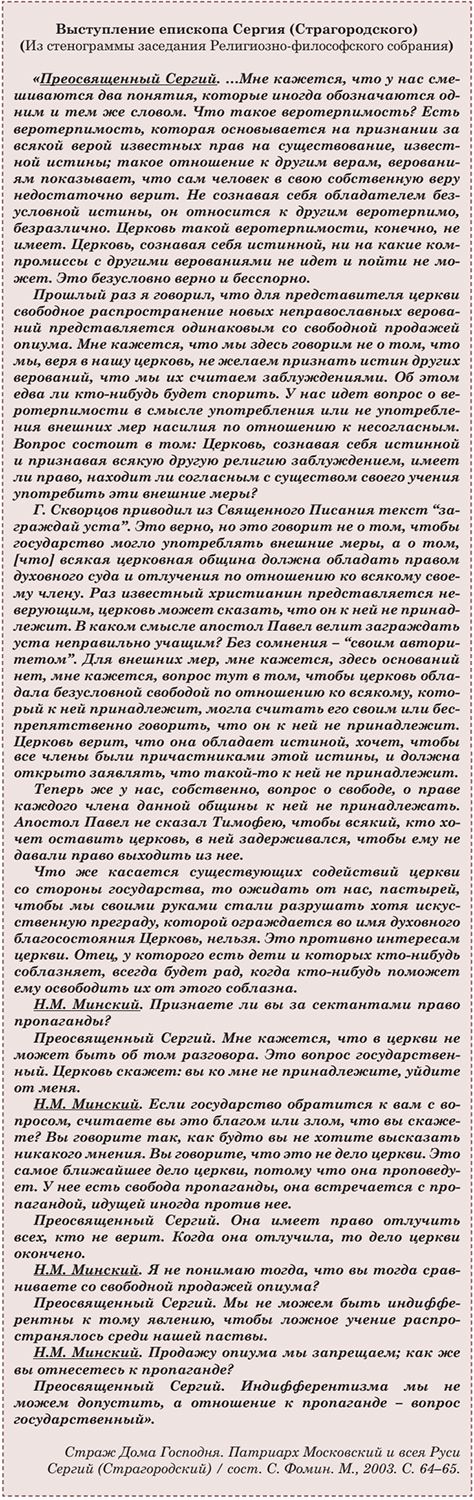

«Один с сошкой – семеро с ложкой». Открытка в 1905–1907 выпускалась самыми различными издательствами и распространялась легально

Художник С. В. Животовский

[Из архива автора]

«Социальная пирамида». Открытка в 1905–1907 издавалась в Санкт-Петербурге и распространялась легально

Неизвестный художник

[Из архива автора]

Как ни старалась официальная пропаганда вместе с православной иерархией, но скрыть факт банкротства государственной церковной политики было невозможно. Наиболее ярким примером тому стало выступление в сентябре 1901 г. на Орловском миссионерском съезде губернского предводителя дворянства М. А. Стаховича. Неожиданно для многих уже почти в самом конце съезда он выступил с резким протестом против религиозных гонений и предложением обсудить на съезде вопрос о свободе совести, которую он понимал как «свободу верить, верить различно или вовсе не верить». Стахович говорил: «Закон гражданской жизни, вместо охранения Церкви, только растлевает ее духовную леность. Если Церковь верует в свою внутреннюю духовную силу, то не нуждается она в содействии земной силы. Если нуждается, то не свидетельствуется ли сим недостаток дерзновения веры?.. Во имя Церкви надо высказать, что насилие над совестью бессовестно, что где нет свободы, там нет искренности, – нет веры правой с неправой. Церковь может сказать, что область совести и веры – ее область. Она одна в ней властна. Она может сказать Кесарю: “Оставь, это не твое, это – Божие в вечности, это мое на земле! Мне одной дана власть вязать и разрешать, дана без права передоверия прокурорам и судьям. Я одна могу судить живым и живительным началом любви”»[44].

Это выступление послужило толчком к публичному обсуждению проблем свободы совести в российском обществе: одни резко протестовали, другие видели в нем рациональное зерно и приветствовали его. Сказалось оно и на позиции церкви, осознавшей необходимость налаживания отношений с образованным обществом. В ноябре 1901 г. группа столичного духовенства и профессоров Санкт-Петербургской академии с разрешения и при поддержке митрополита Санкт-Петербургского Антония и обер-прокурора К. П. Победоносцева и под предводительством ректора Санкт-Петербургской духовной академии епископа Сергия организовала религиозно-философские собеседования.

Санкт-Петербург. Министерство народного просвещения

Открытка

Начало XX в.

[Из открытых источников]

Первое заседание состоялось 29 ноября 1901 г. в Санкт-Петербурге, в помещении Географического общества на Фонтанке, располагавшегося тогда в здании Министерства просвещения. Узкий, похожий на коридор зал был забит до отказа. За столом президиума, по правую сторону, расположились люди в рясах и клобуках. Участники со стороны церкви были не вполне однородны по своему умонастроению: здесь присутствовали строгий аскет архимандрит Феофан (Быстров), маститый протопресвитер И. Янышев, но и «церковные бунтари» – епископ Антонин (Грановский) и архимандрит Михаил (Семенов). Много было и студентов Академии.

По левую сторону сидели светские, преимущественно молодые люди, бывшие властителями дум тогдашнего общества: утонченный декадентский поэт Николай Минский, прославленный писатель Дм. Мережковский, экстравагантный философ-публицист В. Розанов, представители театральной богемы С. Дягилев, А. Бенуа и своеобразные мыслители, говорившие тогда о «неохристианстве», – С. Булгаков и Н. Бердяев, а также ставшие таковыми в будущем А. Карташев, П. Флоренский. В зале – студенты и профессора, писатели и художники, журналисты и музыканты, просто любопытствующая публика.

Перед председателем Сергием Страгородским стояла сложная задача: проводить свою ясную и четкую линию и не дать себя запутать в хаосе противоречивых мнений, страстных, эмоциональных выкриков, иногда переходивших в резкие взаимные обвинения и даже в личные оскорбления.

В зале атмосфера приподнятости. К ней примешивается чувство удивления и радости, что не маячит возле трибуны фигура пристава, имевшего прежде единоличное право прерывать по своему усмотрению ораторов и прекращать публичные собрания, чувство сопричастности к важному и неординарному событию.

Сергий сразу же, во вступительном слове, определил следующим образом предназначение встреч и отношение к ним со стороны церкви:

«…Я являюсь сюда с физиономией весьма определенной, являюсь служителем церкви и отнюдь не намерен ни скрывать, ни изменять этого своего качества. Напротив, самое искреннее мое желание быть здесь не по рясе, а на самом деле служителем Церкви, верным выразителем ее исповедания. Я бы счел себя поступившим против совести, если бы, хотя немного, уклонился от этого из-за какого-нибудь угодничества или из ложно рассчитанного стремления к миру… Настоящего, серьезного, действительно прочного единства мы достигнем только в том случае, если выскажемся друг перед другом, чтобы каждый видел, с кем он имеет дело, что он может принять и что не может»[45].

Среди первых был доклад В. А. Тернавцева, в котором раскрывался смысл попытки начала диалога Церкви и общества: устранение «глухого распада между церковью и интеллигенцией», ибо именно это и дает шансы России преодолеть внутренний кризис, переживаемый страной, и способствовать «возрождению России», которое только и может мыслиться, и осуществиться как возрождение религиозное.

Позиция интеллигенции в отношении общественных мнений о сущности и формах свободы совести обозначилась в докладе князя С. М. Волконского. Он заявил: «Введение начала государственности в Церковь противно смыслу Церкви: принципы государства – обособление, принцип Церкви – объединение. Насилие и принуждение в делах веры противны духу христианства. Церковь, в лоно которой можно войти, но выйти из состава которой воспрещается, атрофирует свою внутреннюю органическую силу. Обязательность исповедания господствующей религии влияет расслабляюще на общественную совесть. Свобода совести нужна для оздоровления совести на всех общественных ступенях»[46].

На трех заседаниях (7, 8 и 9-м) Религиозно-философского собрания с энтузиазмом обсуждался вопрос о свободе совести. Острота полемики побуждала и преосвященного Сергия выражать свое отношение на прямо поставленные вопросы – признает ли христианство свободу совести, нуждается ли Церковь в поддержке государства, должно ли состояться отделение церкви от государства – столь же откровенно. По его мнению, если Христос допускал свободу совести, то и его Церковь, считая себя наследницей Заветов Христа, не видит необходимости и какого-либо смысла во всевозможных средствах принуждения в духовной сфере. Но Сергий отмечал и то, что закон о свободе совести на практике может иметь и некоторые отрицательные последствия. Слабые, неокрепшие в вере души будут доступны для нападения со всех сторон, и многие из них могут соблазниться. Отвечая на вопрос, нуждается ли Церковь в поддержке государства, Сергий вослед за митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым) подчеркивал, что Церковь молится за государство не ради поддержки с его стороны, не из соображений своей пользы, а делает это во имя долга как призванная молиться за благосостояние земного мира. Именно поэтому, добавлял он, с Церкви должно быть снято бремя всякой националистической и подобной миссии, так как это все вопросы исключительно государственные, а государство должно отказаться от «употребления» Церкви в качестве «орудия в свою пользу».

Вообще-то из всех духовных участников собрания епископ Сергий занимал самую радикальную позицию, признавая принципиально свободу совести, необходимость отделения церкви от государства в том смысле, что церкви предоставляется возможность самостоятельного развития.

По окончании последнего (11-го) заседания перед летними каникулами участники собрания в специальном обращении к председателю так оценили его роль:

«Члены-учредители религиозно-философских собраний не могут не обратиться к председателю своему, епископу Сергию, с чувством горячей благодарности. Дух пастыря почил на пастве и определил счастливый и совершенно неожиданный успех собраний. На них собирались с сомнением и не знали: возможно ли и нужно ли будет собираться после двух-трех встреч духовенства и общества. Ничего не ждалось, кроме недоумений, раздражения, непонимания… Но добрый дух пастыря все сотворил, и уже после второго собрания вся литературная часть собрания решила, что дело установилось, что оно крепко… Создалось внимание, родилось ревностнейшее у всех любопытство к делу, к обсуждению вопросов, и таким-то образом явилась отличительная атмосфера для искреннего обмена мнениями. Епископ Сергий извел из души своей хорошую погоду на наши собрания»[47].

Можно привести любопытное впечатление еще одного участника, писателя Василия Розанова, отметившего: «Очень любили и уважали епископа Сергия (Страгородского). Он был прост, мил, всем был друг. Я думаю, с “хитрецой” очень тихих людей. Но это – моя догадка. Так и на виду он был поистине прекрасен»[48].

Собрание просуществовало около полутора лет, до апреля 1903 г., пока всесильный обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев не усмотрел и здесь крамолу, после чего запретил встречи. В общем-то, ни та, ни другая сторона полного удовлетворения не получили. Выражаясь образно: соединительной ткани между церковью и интеллигенцией так и не образовалось, слишком различными оказались векторы их богословско-канонических и мировоззренческо-теоретических исканий, и в ходе обсуждений не столько обозначалось общее, сколько росло число вопросов, на которые каждая из сторон давала различные, несовместимые ответы.

Епископ Сергий (Страгородский) с преподавателями Санкт-Петербургской духовной академии

1905

[Из открытых источников]

Но даже противники епископа Сергия признавали его заслуги в попытке достичь сближения интеллигенции и церкви. Не зря же спустя годы обновленческий профессор Б. В. Титлинов в своих воспоминаниях свидетельствовал:

«Он не был ни крайним реакционером, ни интриганом, ни противником общественности. Напротив, он занимал видное место в той группе духовенства, которая искала сближения с интеллигенцией, и играл видную роль в тех попытках сближения, какие делались в 1900–1902 гг. и ареной коих служило Религиозно-философское общество в Петербурге. Положим, представители интеллигенции не нашли “общего языка” с церковниками и обе стороны разошлись, ничего не достигнув. Тем не менее личность Сергия выделялась в то время весьма выгодно, и он пользовался заслуженными симпатиями в обществе, светском и духовном. Ему покровительствовал митрополит Антоний (Вадковский), его любили в академической среде»[49].

В начале XX в. владыка Сергий стал как бы постоянным представителем церкви на различных общественных мероприятиях. Говоря сегодняшним языком – являлся медиатором (примирителем) между церковью и волнующимся обществом.

Празднование 200-летнего юбилея основания Санкт-Петербурга

Открытка

1903

[Из открытых источников]

В мае 1903 г. праздновалось 200-летие со дня основания Петербурга. По традиции официальная часть праздника открылась 21 пушечным выстрелом с Екатерининского равелина Петропавловской крепости. По всей акватории выстроились в строгом порядке суда Министерства путей сообщения, пограничной стражи, миноносцы, около полутора сотен яхт разных клубов Петербурга, украшенных многочисленными флагами от петровского времени до современных. Когда отгремел последний выстрел со стен Петропавловской крепости, отряд гвардейских моряков во флотской форме петровского времени вынес на руках пароход, на который была установлена икона Христа Спасителя, сопровождавшая русские войска в битве под Полтавой. Торжества продолжились у памятника и домика Петра I. В них приняло участие высшее духовенство.

В праздничные дни не прекращался поток делегаций, высокопоставленных лиц, представителей частей армии и флота и просто обывателей в Петропавловский собор. Каждый считал своим долгом поклониться основателю Петербурга, изъявляя искреннюю признательность, или исполняя свой служебный долг. По распоряжению Синода в этот день в петербургских храмах совершались торжественные молебны.

Высказался и Сергий о юбилее, отмечая великие потрясения, вызванные реформами Петра Великого, коснувшимися всех сторон жизни России. Конечно, для епископа важно было выделить то, что затронуло Церковь и изменило ее отношения с государством, обществом, верующим народом:

«…служители Церкви потеряли свое общегосударственное, внесословное значение, перестали быть людьми везде нужными и ожидаемыми, советниками и наказателями всех, а, как принадлежащие одному из ведомств, понемногу заключились в касту, с ее обычными сословными интересами и порядками, с ее обычным выделением себя из остальных сословий. Верный же народ, который, собственно, и составляет по апостолу Церковь Господа и Бога, отодвинут был тоже постепенно назад и даже вытеснен был совсем из сознания церковников за порог канцелярии, как данному ведомству чуждая масса, нужная разве для приложения разных мероприятий или заявляющая о себе только в качестве просительницы о своих нуждах, притом только таких, которые подведомственны этому ведомству»[50].

Горькие слова… Но Сергий верил, что время испытаний и потрясений постепенно отходит в прошлое, а обновленная церковь будет служить государству и народу:

«…уже многие ищут Церковь в различных областях жизни, крепнет ее голос в деле народного просвещения, благотворительности и пр. Как будто бы и здесь снова начинает пробиваться наверх прежнее, но уже, конечно, обновленное, очищенное, более всеобъемлющее и более христианское. Будет на то воля Божия, разовьются эти ростки воскрешающей жизни и тогда, пережив и муки испытания, и сладость нового расцвета, наша Святая Русь уразумеет, для чего нужен был этот гигантский размах петрова гения, и благодарная преклонится пред неисследимыми судьбами Божественного Промысла!»[51]

Начало 1900-х гг. было временем, когда в Академию потянулись светские люди, желавшие получить духовное образование. Некоторые из них только что окончили гимназии, другие – военные и коммерческие училища. Всех их принимал для разговора ректор архиепископ Сергий, выясняя и степень подготовленности, и зрелость выбора, помогая разрешать организационные вопросы. В 1903 г. одним из таких желающих был Борис Топиро, перешедший в последний (8-й) класс Петербургской Восьмой гимназии. Его тянуло к духовному образованию, и потому во время паломничества в Оптину пустынь он обратился за советом к одному из старцев, и тот поддержал его решение и наставил обратиться к ректору Санкт-Петербургской академии.