Полная версия:

Информационное моделирование в России (проблемы, достижения и перспективы)

• платформенное ПО с проприетарным форматом и собственной схемой данных, которое в крайнем случае сочетается с IFC и с нереализованными амбициями по части успешного управления процессами и данными на других этапах[20]. И это только один пример (кстати, из США). Все остальное, как и говорилось, – маркетинговые усилия продать залежавшийся товар, и не потому, что вендоры из зарубежных стран хуже наших, а потому что мы просто пошли своим, более удобным путем, а они, сбежав отсюда, предоставили нам эту возможность.

СОД от OpenBIM, в классическом понимании, кроме как для проектирования, больше ни для чего не нужен. На государственном уровне IFC меняется на XML-схемы, внутри которых пока еще тоже присутствуют компоненты IFC. И самому IFC уже многие дружно ищут замену, хотя нужно менять не IFC, а совсем другое – подход к передаче данных. Если все так, то почему курс на технологический суверенитет и собственное развитие не меняется кардинально? На самом деле – детский, наивный вопрос.

Отбросим тех, кто, вложив много денег в западные разработки, все еще пытается их дождаться. Отбросим также и неких личностей, продолжающих, по тем или иным причинам, рекламировать «прошлогодний снег» – все это незначительные препятствия. Главенствуют же здесь два других фактора:

• у нас нет научной базы для собственного развития, и даже ведущие разработчики ПО вынуждены осторожничать и внедрять необходимые нововведения с оглядкой, не говоря уже о тех, кто нацелился на западные рынки;

• сдерживающий фактор государственного регулирования. Несмотря на призывы с высоких трибун, аппарат, как обычно, не торопится выполнять приказы: вдруг завтра все поменяется, поэтому и KPI (от английского key performance indicators) не сильно ориентированы в сторону технологического суверенитета: они отчитываются количеством, а не качеством.

Обвинять чиновничий аппарат в различных саботажах тоже не нужно – они делают то, что умеют, или за что не очень сильно наказывают.

Почему они ушли и как быть с тем, что они оставили?

Давайте вместе подумаем над этим вопросом, ведь кроме официальной версии, а именно – демонстративным несогласием с политикой России, явно продиктованным «сверху», так еще и сформировано это несогласие буквально за несколько дней сразу всеми вендорами. И это учитывая то, сколько они здесь зарабатывали и какой рынок открывался благодаря курсу государства на цифровизацию стройки. Вот так взять все и бросить из-за каких-то «либеральных ценностей» – не верю (К. С. Станиславский)! Кстати, на такой зависимости России от западного BIM неплохо грели руки и всякого рода разведывательные органы. Это же надо шпионов засылать, внедрять, платить, рисковать, а тут все проекты в западных облаках, в понятных символах и схемах, да еще на родном английском языке – красота, а тут команда уходит. Да еще на всяческие хитрости, вроде: «а давай скажем, что ушли, а сами не уйдем, или будем уходить постепенно, по частям» начали давить санкции. Желающим проследить «принципиальность» Autodesk рекомендую почитать эти увлекательные истории в интернете. Скажу только, что на сегодня официально запрещено использовать даже ранее оплаченные и действующие лицензии. Конечно, ПО от того же Autodesk работает, даже продается в России, но риски владельцев и пользователей уже все отчетливей.

Для ждунов Autodesk предположу, что у тех, кто его и остальных отсюда выгнал, есть более важные и глобальные задачи по стратегическому сдерживанию России, и пока что наши действия в информационном моделировании им не внушают опасений. Как только мы реально начнем развиваться, то всех сбежавших моментально сюда вернут. По моему расчету, и говорю я об этом прямо, мы должны довести развитие ТИМ до такого уровня, чтобы вернувшиеся вендоры уже не смогли остановить развитие, а это зависит во многом и от нас с вами – реальных прозападных лоббистов мизерное количество.

Для тех, кто не верит в глобальные версии – давайте рассмотрим вариант попроще. По инсайдерской информации, западные вендоры очень надеются на Трампа. Конечно, не сразу после инаугурации, возможно через некоторое время и изрядно поторговавшись, но американский президент может снять санкционные ограничения и, «о радость», вендоры вернутся обратно. Как это произойдет? Я не о моральной (морали и совести там никогда не было), а, скорее, о технической стороне вопроса. Например, всех разбежавшихся можно каким-либо образом вернуть: увеличить маркетинговые бюджеты и разослать курьеров по бывшим сотрудникам, даже пиратам, вновь что-то обещать и что-то дарить, опять обещать и опять дарить. И что же? Представляете себе коммивояжера из Autodesk на пороге ФАУ «РосКапСтроя», или, скажем, пороге ИСУП, или ГИСОГД, или Росатома (и это лишь те «пороги», о которых идет речь в данной конкретной книжке)? Технически уже создано много чего другого, этот процесс нарастает, да и «покупать» у Трампа разрешение на возврат вендоров BIM купцы из России вряд ли захотят, если только в нагрузку. Может, именно поэтому участились вбросы о том, что якобы отечественные производители ПО во многом уступают западным вендорам BIM? В любом случае – возврат будет сложным и убыточным, хотя и для Autodesk есть вариант – сменить юрисдикцию с США на Россию и стать российской компанией.

Пусть думают, а пока подумаем мы: как быть с тем, что они оставили? И давайте прямо по пунктам:

• остатки ПО у потребителей (хоть и большие, особенно в общегражданской стройке) в ближайшее время вынужденно (поддавливают со всех сторон) будут заменяться на отечественные продукты, и дело тут не столько в «кнуте», сколько в «прянике» – он не хуже западного, главное – не бояться, а смело кусать;

• «почитатели» и «страдатели» разного уровня, в том числе и на госслужбе;

• база знаний и нормативная база (методология и методики).

Из всего перечисленного самое важное – это внедренное методологическое «знание», которое придется выковыривать еще долго. Не все – оставим лишь нужное. Для понимания того, о чем говорится, приведу две цитаты: одну из документа госдепартамента США, а вторую из речи Президента России Владимира Путина.

Итак, первая цитата из «Стратегии международной политики Соединенных Штатов в области киберпространства и цифровых технологий» от «хозяев мира», сдающих дела:

«…Государственный департамент будет внедрять комплексный политический подход, который использует соответствующие инструменты дипломатии и международного управления государством во всей цифровой экосистеме. Эта экосистема включает, но не ограничивается оборудованием, программным обеспечением, протоколами, техническими стандартами, поставщиками, операторами, пользователями и цепочками поставок, охватывающими телекоммуникационные сети, подводные кабели, облачные вычисления, центры обработки данных и инфраструктуру спутниковых сетей, операционные технологии, приложения, веб-платформы и потребительские технологии, а также Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ) и другие критически важные и новые технологии…»[21].

Все понятно – нас держат в технологической зависимости и даже внятно уточняют за счет чего. Тогда и технологический суверенитет должен формироваться в противовес всему указанному.

И цитата из стенограммы выступления Владимира Путина на заседании «Форума будущих технологий» 13 июня 2023 года:

«…Будем говорить прямо: именно к этому стремились некоторые страны, когда любыми путями пытались в буквальном смысле подсадить нашу страну на зарубежные технологические платформы и стандарты, и надо признать: не без успеха. Понятно, что взаимозависимость неизбежна. Понятно, что взаимозависимость – это объективная вещь. Но все-таки между общими словами об открытости и собственной рубашкой, которая ближе к телу, разница есть, и мы на практике часто эту разницу видим…»[22].

Если еще короче: внедрил стандарт – продал софт.

Но запрещать все западное глупо и бесперспективно, нужно брать лучшее и при необходимости использовать и перерабатывать.

Трудности перевода с английского, или Действующие нормативы ждут своего часа?

Прежде чем рассматривать «зловредные» стандарты, доставшиеся нам от прошлых времен, обратимся к банальной терминологии, которую мы даже и за специальную терминологию-то не считаем, употребляя слова как давно известные. Однако в этом мире все не просто так, поэтому давайте начнем с простого: мы часто слышим слово «методология», употребляемое в контексте обычной методики. Откуда такая ошибка? Из английского языка. В нем все просто: и «методика», и «методология» обозначаются одним словом – methodology. А вот что говорят энциклопедии:

• «Методика – это систематизированный набор методов, способов и приемов, применяемых в какой-либо области деятельности для достижения определенных целей»[23].

• «Методология – это учение о методах познания, о системе принципов и правил, лежащих в основе научных исследований, общее учение о научной деятельности»[24].

Иными словами, методология – наука, а методика – инструкция. Любой стандарт, регламент или норматив, как правило, есть описание (формализация) лучших практик, а также инструкция к повторению. Называть описание практик, пусть даже самых лучших (не говоря уже о реально худших) методологией, по крайней мере, не этично.

Вывод первый: слышишь слово «методология» – лучше перейди на другую строну улицы.

Еще об особенностях английского языка: термин «stage» переводится как стадия или этап. В русском языке эти слова отличаются не очень сильно и фактически синонимы, если бы не одно «но»: нормативные документы не должны иметь юридических коллизий и двусмысленного толкования. В Градостроительном кодексе, постановлении Правительства от 17.05.2024 № 614, как и в предыдущем № 1431, этапами называются «…инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, эксплуатация и (или) снос…», а в ПНСТ[25] 923–2024 ЕСИМ «Термины и определения» стадии – это «…предпроектные работы, проектирование, строительство, эксплуатация, вывод из эксплуатации и прочее…», а этапами названы составные части стадии: «…исследование возможностей инвестирования, обоснование инвестиций, техническое проектирование, экспертиза, выбор контрактной стратегии, осуществление закупок, подготовительные работы, пусконаладочные работы, подготовка к выводу из эксплуатации, утилизация и прочее…». Кто знает – как сочетаются эти стадии и этапы, нет ли перескоков и нахлестов? Это уже целая отдельная диссертация и научная защита с квалифицированным оппонированием. А сейчас налицо явное противоречие и игнорирование Градостроительного кодекса под видом «нового» шага в науке. Но почему этот новый шаг не сделать действительно нужным и важным, а не менять вывески в угоду западным стандартам, запутывая отрасль? Ведь любой суд будет руководствоваться вышестоящими нормативно-правовыми документами и, как правило, не их интерпретациями, а буквальными толкованиями положений нормативно-правовых актов.

Может, Росстандарт не знает о такой ситуации или у него не хватает компетенции, чтобы сравнить легко сравниваемое? Хотя публичные скандалы с цифровыми ГОСТами начались еще в 2020 году, были отменены два ГОСТа: «…Приказом 30-ст от 05 февраля 2020 г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии отменило национальные стандарты ГОСТ Р 58439.1–2019 «Организация информации о строительных работах. Информационный менеджмент в строительстве с использованием технологии информационного моделирования. Часть 1. Понятия и принципы» и ГОСТ Р 58439.2–2019 «Организация информации о строительных работах. Информационный менеджмент в строительстве с использованием технологии информационного моделирования. Часть 2. Стадия капитального строительства». Оказалось, что эти национальные стандарты противоречат целому ряду федеральных законов, начиная с Градостроительного кодекса (190-ФЗ) и заканчивая законами об информации (149-ФЗ) и стандартизации (162-ФЗ). А противоречие национальных стандартов действующему российскому законодательству является нарушением п.1 ст.15 Федерального закона 162-ФЗ…»[26]. История повторилась – ждем реакции.

Вот как выходит: противоречие «целому ряду федеральных законов». Заметили название «Стадия капитального строительства» (тогда, конечно, больше кланялись западным стандартам), но «стадию» не противопоставили «этапу», а потому проскочило за синоним.

Это было в 2020 году, а что же сейчас? Всем известна «продуктивность» работы ТК 505 «Информационное моделирование»: за три года примерно по стандарту в год. Причин тому много, но первая и основная – нельзя без научного и практического обоснования выдавать свои фантазии за «опережающие» нормативы. Для личного имиджа и реноме, наверное, это полезно, ведь не зря многие в свои визитки вписали «Член ТК 505», есть повод для гордости. Вторая причина – тот самый пресловутый BIM-фактор, который как базовый принцип сидит в головах у большинства членов ТК 505. Ну что тут поделаешь: состав ТК 505 очень пестрый, и консенсуса (между фантазиями одного, BIM-знаниями другого, реальными делами третьего и простым желанием заявить о себе четвертого) не предвидится. Это очень активно проявляется на практике, не помогает даже административный ресурс Минстроя и некоторые нарушения со стороны секретариата. Зря, конечно. Небольшая группа недовольных, даже если от нее избавиться, будет всегда оппонировать, а расхлебывать все равно предстоит Росстандарту. Хотя, может, им кажется, что они делают доброе дело, преодолевая препоны «злобствующих» экспертов, не осознающих великих целей? На самом деле это не так. Мне кажется, что ТК 505 перестал быть эффективным механизмом (хотя являлся ли он таковым и раньше?): во время первых заседаний еще находилось место для дискуссий, сейчас же зачастую просто молчание, ведь большинству уже очевидно, что их позиция мало на что влияет.

И при всем этом мы явно отстаем от других ТК Росстандарта, которые, словно генераторы, пачками штампуют стандарты, что должны были стать частью единой системы информационного моделирования (ЕСИМ), ведь она задумывалась как состоящая из двух частей: основной и отраслевой. Также действует ДОМ.РФ, который генерирует под себя и свои проекты, например, ПНСТ 909–2024, «Требование к цифровым информационным моделям объектов непроизводственного назначения. Часть 1. Жилые здания». Московское правительство, организовав вступление в ТК 505 нескольких своих подведов, вносит документы по интересующим их направлениям даже без учета текущей ситуации. Это как в анекдоте: у бегемота слабое зрение, но при его массе это не его проблемы. В общем, все живут своей жизнью и своими интересами, которые возникают спонтанно и бессистемно. Росатом, основной зачинщик системы ЕСИМ, который после первых провалов в ТК 465 создал ТК 505 (вдруг в этот раз получится), совсем сдал лидерские позиции и где-то уже начал тихо жаловаться – мол, не дают развернуться.

Один Минстрой полон оптимизма – дадим, утвердим и обеспечим! Коллеги, а может сесть и не спеша все обдумать? Бороться со здравым смыслом, конечно, можно, но вот долго ли?

Возьмем недавний пример: из-за перевода ПНСТ 923–2024 в статус ГОСТ (сразу ГОСТ не получился[27]) за месяц до окончания срока сразу возникли скандальчики – немного пошумели в чатах, но кто же на это будет обращать внимание. Однако основной скандал власть пропустила, а ведь он был очень показательным, и как результат – никто (!) из отечественных производителей не проголосовал «за»: кто-то воздержался, кто-то не голосовал, были голоса «против». С уважением ко всем членам ТК 505, ведь мы коллеги, но этот случай был очень важным звоночком и для разработчиков, и для ТК 505. Знаю об этом не понаслышке. В комитете по информационному моделированию в АРПП «Отечественный софт», который я возглавляю, мы проводили голосование для выработки общего решения, т. к. АРПП, как организация производителей ПО, тоже является членом ТК 505, и на основании коллективного мнения комитета голосует исполнительный директор. По нашему комитету никакого обсуждения и тем более накачки за определенный результат не было. Документы, присланные ТК 505, просто были размещены, был создан режим опроса и указан срок. Результат: в подавляющем большинстве голосов мы (АРПП) дружно воздержались.

С разных трибун нам подбрасывают мысли о «недоговороспособности» отечественных производителей ПО, как будто с западными вендорами кто-то мог договориться. К слову, наверное, нужно уточнять, о чем именно с отечественными производителями не смогли договориться, в чем был вопрос? Но это риторика, вернемся к ПНСТ 923–2024. Производители ПО не проголосовали, ну и ладно: в ТК 505 вроде и кворум, и решение положительное, и ярые несогласные, с которыми теперь нужно вести переговоры – все есть, пусть дальше работают, только для кого?

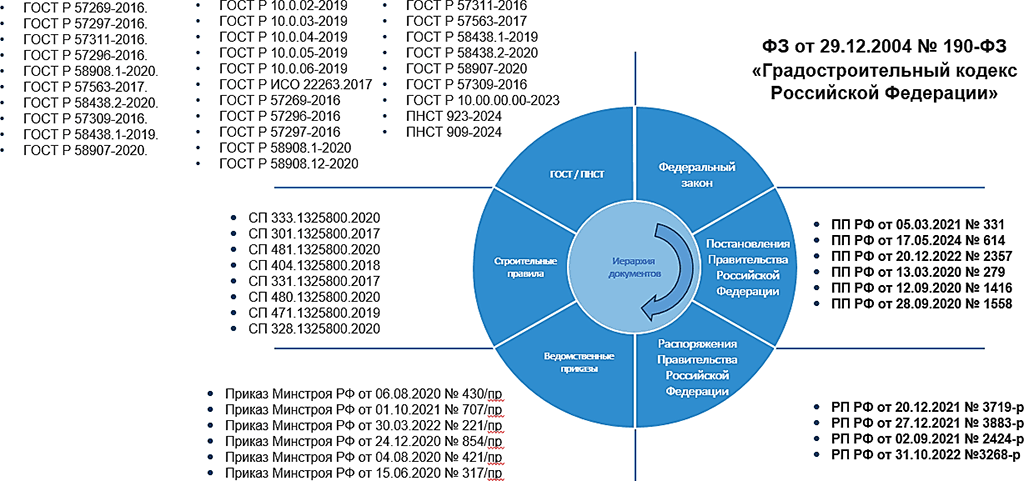

Чтобы понимать глубину проблемы, давайте визуально отобразим действующие обязательные и необязательные нормативы в области информационного моделирования (рисунок 3). И это только по линии Минстроя, в реальности их в три раза больше.

Рисунок 3. Вызовы существующей системы нормативно-технического регулирования.

Нормативное поле, изображенное на рисунке 3, неспроста названо «вызовом», ведь это полностью соответствует истине. Это поле – совокупность противоречащих друг другу, в основной своей массе, документов, созданных в разное время, разными группами влияния и с учетом разных смыслов. Как можно с этим работать? Несомненно, такая картина радует глаз чиновника и положительно влияет на результативность его работы, однако все прекрасно знают, что это нормативное поле «заминировано» и лучше по нему не ходить.

Был уже один пример: однажды зашли – и мина взорвалась. Об этой истории хочется рассказать отдельно.

Хорошо помню, когда через очередной ТК протаскивали пресловутый СП 333.1325800.2020 «Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» взамен другого одиозного аналога от 2017 года (СП 333.1325800.2017). Срок жизни норматива – три года и уже нужно менять! Что только ни говорили разработчики: срочно нужно принять, старый совсем плохой, а этот – очень важный документ, да, он добровольный, но мы потом подправим. Не мытьем, так катаньем собрали необходимые голоса и пропихнули новый СП 333. И действительно, очень многие о нем забыли, а когда сталкивались с требованиями СП 333, особенно внесенными в разные договоры, то выполняли что-то и как-то, все равно никто не проверял: слишком уж много противоречивых требований и фантазийной тематики. Помню, уже работая в «СиСофт Девелопмент», мы возмутились предвзятым отношением разработчиков (представляете уровень разработки общероссийских стандартов) к форматам, разработанным компанией «СиСофт Девелопмент» и не включенным в таблицы СП 333. По этому вопросу в Минстрой были направлены два письма, но оба остались без ответа. Настаивать после двух писем не стали по двум причинам: первая – никому этот СП 333 не нужен, мы ставили и ставим нормативную базу клиенту нашего ПО исходя из его потребностей и здравого смысла управления данными, а не под диктовку предвзятых СП (а там не только СП 333); и вторая – ссориться с Минстроем по пустякам не хотелось: мы понимали, что вносить изменения опять через обсуждение им уже не под силу. Кроме того, мы рассчитывали на то, что противоречивое дублирование «правил формирования» из СП 333 (2020 года) и ПП РФ 1431 (2020) надоест самому Минстрою, но это был наивный расчет. Хуже всего, что в период безвременья (безвластия) закончилось ПП РФ 1431, а 614-е еще не подписано, и Минстрой, нисколько не смущаясь, сослался именно на бессмысленный СП 333 (Письмо Минстроя России от 17.04.2023 N 10629-ОГ/14 «О порядке формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства после 1 марта 2023 года»[28]). А как же быть с требованием Градостроительного кодекса, где предписывается, что правила формирования должно утверждать Правительство РФ, а не ФОИВ? Кстати, в том письме есть следующая фраза: «…Минстроем России сформирована нормативная и техническая база регулирования, включающая необходимые для функционирования системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства, путем внедрения технологий информационного моделирования, элементы и процедуры…». Чувствуете гордость и безоговорочную веру в свершенное? А теперь, оказывается, нужно переделывать. Ох уж эти игры с выкрутасами.

Но это все детали, так что пусть они там сами разбираются: кто что нарушил, а кто в очередной раз «спас мир», у нас своя жизнь, у вас – своя. Но вот взорвалась пресловутая мина, в качестве которой выступил обязательный к исполнению с 1 сентября 2024 года «реестр требований». Для тех, кто еще не сталкивался, поясню: из разных документов надергали логических фрагментов – требований, которые потом собрали, как того требует закон, на сайте Стройкомплекс. РФ. Про машиночитаемость и машинопонимаемость поговорим отдельно, но в реестре требований фрагменты (в том числе и СП 333) различных нормативов собрали по направлениям и обязали выполнять.

Смотрите, как получается: есть законодательство, которое четко подразумевает, что добровольный норматив может быть обязательным по соглашению сторон или при включении в какой-либо нормативно-правовой акт. Здесь же получается хаос: все то, что с чьей-либо легкой руки вошло в реестр требований, вдруг стало обязательным, а экспертизе необходимо четко выполнять требования этого реестра.

Картина маслом: короля делает свита! Теперь о нашем герое – СП 333.1325800.2020, а чем же он хуже? Ведь с него тоже надергали кусков, которые стали обязательными. Как возмутилось чересчур принципиальное прогрессивная общественность экспертное сообщество[29]! Гневные письма, посты, выступления, требования: убрать, пересмотреть и прочее, а ведь многие, помнится, голосовали именно за этот СП! Так что же теперь? Времена изменились или все прозрели? Это все простительно, ведь людям «свойственно ошибаться» (errare humanum est), однако у крылатой фразы имеется и продолжение: «…но глупо упорствовать в заблуждениях» (sed stultum est in errore perseverare). На момент написания этой книги вроде обещают что-то из реестра требований по СП 333 убрать. Посмотрим, что будет сделано. Однако пока это требование не будет убрано – оно обязательно к исполнению. Ох, искренне не завидую проектам, попавшим на экспертизу в этот период.

Почему допускается хаос в нормативах и нарушается Градостроительный Кодекс?

Любимые вопросы – кто виноват и что делать? Попробуем в этом разобраться, избегая конспирологических версий.

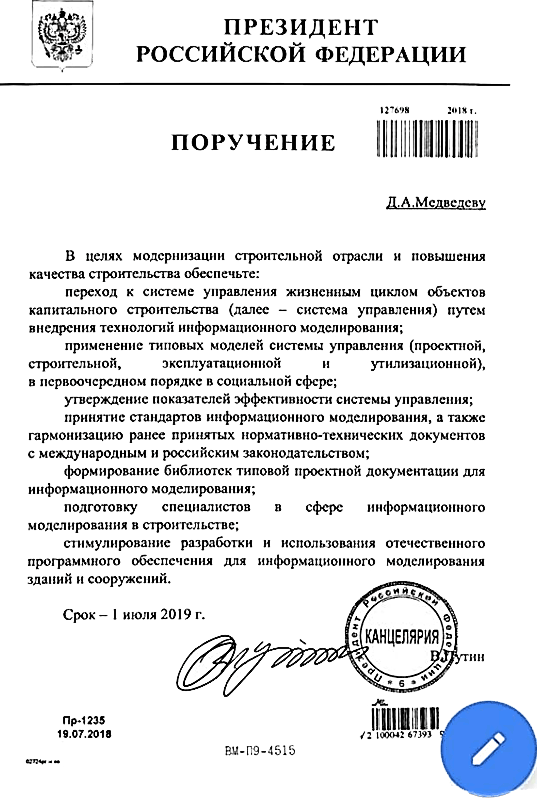

С поручения Президента России от 19.07.2018 № 1235 (рисунок 4), по сути, началось более-менее планомерное государственное внедрение информационного моделирования. Срок до 1 июля 2019 года, как мы уже сейчас понимаем, был не совсем реальным, но, с другой стороны, дай нам срок больше – и мы бы сейчас только начинали.

Рисунок 4. Поручение, положившее начало государственной цифровой стройке.

В 2019 году только смогли внести изменения в Градостроительный кодекс. А модернизировать строительную отрасль и повышать качество строительства можно бесконечно. Но в поручении было несколько и более конкретных требований Дмитрию Медведеву обеспечить:

• «переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства путем внедрения технологий информационного моделирования;

• принятие стандартов информационного моделирования, а также гармонизацию ранее принятых нормативно-технических документов с международным и российским законодательством;

• формирование библиотек типовой проектной документации для информационного моделирования;

• подготовку специалистов в сфере информационного моделирования в строительстве;

• стимулирование разработки и использования отечественного программного обеспечения для информационного моделирования».

А что до этого? В известном фильме И. В. Рогачева «BIM это плохо»[30] изложен определенный исторический (не со всеми моментами согласен) процесс «государственного BIM» в России, которому он начинает отсчет с 2014 года. Пусть так, хотя делить технологии на обычные и государственные, внедряемые снизу или поддерживаемые сверху, сложно. Тут мы опять возвращаемся к вопросу «Что такое BIM?», который мы рассматривали ранее. Если убрать из того BIM-маркетинг, оставив САПР, то, конечно, BIM/САПР существовал и до 2014 года, причем на государственном уровне, или, по крайней мере, государство учитывало, что кульманов уже практически не существует. Причем был и российский САПР, который легко занял место сбежавших западных вендоров, поверивших вдруг в свою незаменимость и жестко просчитавшихся.

Поручение Президента считаю максимально выверенным и очень перспективным документом, который обязательно будет еще долгие годы направляющим фактором для колеблющихся госструктур, внедряющих то BIM, то ИМ, то ТИМ, то ЦИМ.