Полная версия:

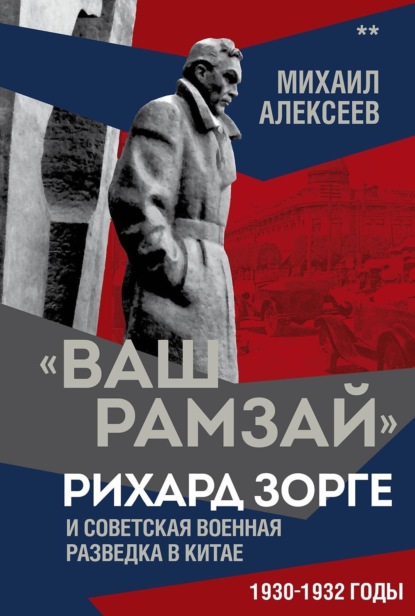

«Ваш Рамзай». Рихард Зорге и советская военная разведка в Китае. 1930-1932 годы. Книга 2

Председатель хунаньского провинциального правительства и одновременно командир 4-го корпуса НРА Хэ Цзянь в августе 1930 г., после того как части Красной армии оставили Чаншу, издал приказ об аресте Ян Кайхуэй, жены Мао Цзэдуна. За её голову была назначена награда в 1000 юаней, и в октябре она оказалась за решёткой. Вместе с Ян арестовали её старшего восьмилетнего сына и преданную семье Мао няню. Хэ Цзянь требовал от Ян Кайхуэй только одного: отречься от мужа. Если бы жена Мао сделала это публично, считал Хэ Цзянь, многие китайские коммунисты явились бы в полицию с повинной. Но она отказалась предать близкого ей человека. И тогда Ян Кайхуэй была отдана под суд военного трибунала, несмотря на то, что по просьбе матери прошение о её помиловании подписал сам Цай Юаньпэй, бывший ректор Пекинского университета. Суд длился не более десяти минут. Задав несколько формальных вопросов, судья обмакнул кисточку для письма в красную тушь, сделал пометку на протоколе допроса и швырнул его на пол: так в китайских судах объявляли о вынесении смертного приговора. Ян Кайхуэй расстреляли на кладбище за северными воротами г. Чанши.

Существовало общепризнанное мнение, что за деньги в Китае можно было сделать всё, что угодно, и купить кого угодно. В общем-то, конечно, замечали разведчики, работавшие в Китае, это соответствовало действительности. В Китае деньги играли гораздо большую роль, чем в других странах, но нужно было знать, что нигде, ни в одной стране не приходилось преодолевать таких трудностей, как в Китае: деньги за агентурную работу надо было дать так, чтобы не уронить при этом «лица» берущего.

Сохранение же «лица» для китайца – это всё. Это гораздо больше, чем понятие «потеря чести» в странах Запада. С этой особенностью китайцев разведчикам необходимо было считаться. Всегда следовало помнить, что китайцы были страшно щепетильны во взаимоотношениях. И нужно было проявить большое умение, такт, а главное – терпение, чтобы убедить китайца взять в первый раз деньги за разведработу, не обидев его. Конечно, это не относилось к проходимцам. От вербовки людей такой категории, как считали некоторые разведчики, работавшие с китайскими агентами, кроме расходов и вреда, ничего другого получить было нельзя. Точка зрения, отнюдь не бесспорная.

Пренебрежение временем и пренебрежение точностьюДругую характерную черту китайца начала прошлого века наблюдательный Смит назвал «пренебрежение временем»:

«…Существует знаменательная разница между приветствием китайца и англосаксонца. Первый обращается к своему товарищу при встрече со словами: „Ели ли вы рис?“, последний же спрашивает: „Как ваши дела?“». Занятие каким-то видом деятельности является нормальным состоянием одного, а приём пищи – нормальным состоянием другого. От этого чувства, которое стало для англичан второй натурой, именно что время – деньги, и которое при обыкновенных обстоятельствах доводится ими до крайнего совершенства, китайцы подобно большинству народов Востока совершенно свободны. Сутки у китайцев имеют только двенадцать часов, и названия этих часов не выражают просто того момента, когда один час уступает место другому, а обозначают в то же время и все пространство времени, приходившееся на данную двенадцатую часть дня, которую обозначало каждое название в отдельности. Таким образом, выражение «полдень», казавшееся таким определенным, как любое иное, употреблялось относительно всего промежутка времени от одиннадцати часов до часу дня. О наручных часах китайский народ в целом не имел ни малейшего представления, и только немногие китайцы, имевшие часы, сверяли по ним свою жизнь.

Пренебрежение временем со стороны китайцев сказывалось в их работе, «качество напряжения» которой чрезвычайно разнилось от «качества напряжения», наблюдаемого в работе англосаксонца. Во всяком случае, в те годы трудно было воспитать в китайце понимание важности быстрого и точного исполнения обязанностей. Известен был случай, когда мешок с иностранной корреспонденцией был задержан в течение нескольких дней между двумя городами, отстоявшими друг от друга на двенадцать миль, только из-за того, что мул почтальона захворал и нуждался в отдыхе. Китайская почтовая служба представляла собой часто пародию того, чем эта служба должна была бы быть.

Никогда, однако, индифферентное отношение китайцев к течению времени не бывало более досадным для иностранцев, как во время простых, частных визитов. В западных странах считали, что подобные визиты ограничивались известным промежутком времени, за пределы которого они не должны выходить. В Китае же таких пределов не существовало. При посещении иностранцев китайцы никоим образом не хотели мириться с той мыслью, что на свете существовало нечто такое, что называется временем и представляло собой ценность. Они готовы были сидеть в гостях часами, даже если и говорить-то уже не о чем было, и отнюдь не собирались уходить.

«Пренебрежение точностью» – ещё одна черта китайца, подмеченная Смитом: «…Китаец обыкновенно говорит: „немного сотен“, „несколько сот“ или „немало“, но подобные показания никогда не облекались и никогда не будут облекаться в установленное и определённое число».

Равнодушие к точности нигде так сильно не проявлялось, как в адресах. Обыкновенное китайское письмо адресовалось крупным почерком «Моему Отцу, Великому Человеку» и т. д., но почти никогда адрес не содержал намёка на имя «Великого Человека», к которому обращался отправитель письма.

Казалось весьма странным, замечал Смит, что такой крайне практичный народ, как китайцы, до такой степени неточен по отношению к именам собственным, как это показывает нам целый ряд наблюдений. Очень часто встречалось, что эти имена писались то через один, то через другой иероглиф, причём вас уверяли, что любой из них годится. Но это ещё не так сбивало с толку, как то обстоятельство, что одно и то же лицо имело несколько имён: фамильное имя, прозвище и, что страннее всего, ещё одно, совершенно уже оригинальное, употреблявшееся при регистрации по случаю допущения к литературным экзаменам. Поэтому иностранцы нередко принимали одного какого-нибудь китайца за двух или трёх человек.

Названия деревень были не менее неопределённы, и иногда одна и та же деревня носила два и даже три существенно отличавшихся друг от друга названия, причём не допускалось даже сомнения, что все три названия были «правильными». Можно было легко обмануть себя, принимая сообщаемые китайцами числа и количества за то, чем они не являлись, т. е. за соответствовавшие действительности.

Уступчивая неуступчивостьПервое понятие о китайцах, писал Смит, мы получаем от нашей прислуги. Бессознательно для них и не всегда к нашему удовлетворению, они являлись первыми наставниками в деле изучения туземного характера, и выученные таким образом уроки самым поразительным образом подтверждались всё более расширявшимися знакомствами в китайской среде. Нельзя было рассчитывать, что приказание будет исполнено буквально так, как требовалось сделать.

В Китае сложился многочисленный класс слуг, которые совмещали «…чрезвычайную преданность с ослиным упрямством – представляя собою благодаря этому неизбежный источник неприятностей». В этой связи иностранцы, хозяева боя, принадлежавшего к вышеперечисленной когорте таких слуг, находились «…в постоянной нерешительности: убить ли его или повысить жалованье!» Китаец-хозяин отлично понимал, что прислуга всячески будет пренебрегать его приказаниями, но он совершенно покорно воспринимал подобную неизбежность.

Нельзя было привести лучшего примера китайского таланта «уступчивости», по мнению англичанина Смита, чем способность китайцев с благовидным лицом принимать порицания. Китаец выслушивал упрёки в свой адрес терпеливо, внимательно и даже радушно и от чистого сердца соглашался, говоря: «Виновен, виновен». Могло сложиться впечатление, что он даже благодарил хозяина за доброту к его недостойной персоне и обещал, что все замечания, которые были только что высказаны, «…будут немедленно, совершенно и навсегда исправлены». Смит писал: «Вы отлично знаете, что эти прекрасные обещания только „цветы в зеркале и яркая луна в воде“, но, несмотря на их несуществующую природу, невозможно не быть тронутыми ими, а это, заметьте, цель, для которой они предназначались».

Подобное же большее или меньшее пренебрежение приказаниями господствовало и среди разных разрядов китайских чиновников во взаимных их отношениях друг к другу, вплоть до самых высокопоставленных из них. Существовали различные причины, каждая из которых могла привести к нарушению известных приказаний, как-то: личная леность, желание услужить друзьям или, наконец, самая могущественная из всех – притягательное влияние денег.

Существует не много сравнений, более метких, считал Смит, чем то сравнение, которое уподобляет китайцев бамбуку. Он изящен, он всюду полезен, он гибок, и он пуст. Когда дует восточный ветер, он гнётся на запад. Когда дует западный ветер, он гнётся на восток. Когда не дует никакого ветра, он совсем не гнётся. Бамбуковое растение принадлежит к породе трав. Легко завязать узел в траве. Однако, несмотря на гибкость бамбука, трудно завязать его в узел.

Талант окольностиУвидел в китайцах начала XX в. Смит и такую национальную черту, которая получила название «талант окольности». Не требовалось обширного знакомства с китайцами, для того чтобы иностранец был в состоянии прийти к тому заключению, что невозможно составить себе понятие о том, что китаец хочет сказать, слушая только его слова, утверждал Смит.

Это наблюдение оставалось справедливым несмотря ни на какое совершенство, достигнутое в разговорном языке: иностранец, быть может, был в состоянии понять каждую фразу, обращённую к нему. Более того, был даже в состоянии написать каждый иероглиф, который слышал в данном предложении. И всё-таки никогда нельзя было однозначно утверждать, что именно говоривший китаец имел себе на уме. Причина этому, конечно, заключалась в том, что говоривший не выразил того, что у него было на уме, а лишь что-нибудь более или менее родственное, из чего он хотел, чтобы собеседник «вывел его мысль или часть её».

Кроме основательного знания китайского языка, всякому желавшему успешно вести дело с китайцами были необходимы ещё большие дедуктивные способности. Но каковы бы ни были таковые способности, иностранец всё-таки во многих случаях оказывался в заблуждении, ибо эти его способности не соответствовали предъявляемым к ним требованиям.

Не так просто, по словам Смита, было установить «цену» услуги, которую иностранцу оказал китаец, и что стояло за его отказом принять денежное вознаграждение. Лицо, оказавшее вам услугу, говорило, что было бы равносильно нарушению всех пяти постоянных добродетелей, если бы оно приняло что-нибудь от вас за такую ничтожную услугу, и что вы, делая ему такое предложение, обижаете его, и что вы удивите его, если будете настаивать на принятии им денег. Что бы это всё означало? Из этого могло следовать, что надежды китайца в отношении размеров ожидаемого вознаграждения «расстроены незначительностью предлагаемой суммы» и что подобно Оливеру Твисту, юному герою Чарльза Диккенса, он «хочет больше». С другой стороны, это могло быть простым намёком на то, что вы теперь или в будущем будете иметь возможность дать китайцу что-нибудь ещё, более подходящее, и что принятие им предложенного вознаграждения явится преградой к получению более «подходящего»; так что китаец предпочитал оставить этот вопрос открытым до более удобного времени.

Если китайцы были так осторожны, когда говорили о своих собственных выгодах, то из всеобщей боязни их – служить источником неприятностей – следовало то, что они должны были быть ещё более осторожными, говоря о других, тем более когда имелась возможность для возникновения всякого рода «хлопот» в будущем.

Несмотря на всю любовь к сплетням и разного рода пустой болтовне, китайцы с замечательным чутьём различали случаи, когда не следовало быть слишком общительным, и при указанных обстоятельствах, в особенности, когда в деле были заинтересованы иностранцы, они представляли собой могилу по своей молчаливости. В многочисленных случаях недалёкие с виду люди, окружавшие иностранцев, могли бы дать советы, знакомство с которыми значительно изменило бы поведение иностранцев по отношению к другим. Но до тех пор, пока китаец ясно не представлял себе ожидавшее его вознаграждение и гарантии предотвращения возможного риска, у него преобладал инстинкт умалчивания.

Одна из черт, которую китайцы разделяли со всем остальным человечеством, заключалась в желании не обнародовать дурные вести в течение как можно более продолжительного времени и сообщать их лишь в замаскированной форме. Но «приличие», соблюдаемое среди китайцев, требовало, чтобы этот обман доводился до таких размеров, которые могли показаться в то же время и удивительными, и напрасными.

Не всегда и не во всем китайцы показывали себя людьми рациональными, практичными. Это необходимо было учитывать. Вместе с тем нельзя было отнять у них находчивости, изобретательности, просто изворотливости.

Доказательством тому характеристика-сравнение мыслительной деятельности китайца и японца, данная во времена первого знакомства европейцев с азиатскими государствами и их народами. «Если японцу нужно разбить твёрдый орех, – писал один англичанин, побывавший в Китае, – он берет молоток и одним ударом делает это. Китаец же начинает, прежде всего, искать, нет ли у данного ореха какой-либо щели, в которую можно было бы вставить клин. И только если орех оказывается совершенно целым, он прибегает к более радикальным средствам, чтобы раскрыть его».

Изучение мыслительной деятельности китайцев начала XX в. позволило некоторым исследователям утверждать, что для них свойственны определённые стереотипные подходы к восприятию окружающей действительности. Стереотипное мышление стало основной наиболее привычной формой мышления населения страны. Причём стереотипы мышления китайцев национально отличные, часто не укладывавшиеся в логику мышления европейцев.

Очевидно, что всё вышесказанное касалось определенных социальных групп; оно было несколько преувеличено и в определённой степени утрировано, но с возможностью проявления таких черт национального характера Зорге сталкивался и обязан был их учитывать в своей разведывательной деятельности. И как следствие – воспитывать в нужном направлении своих помощников из числа китайцев.

Наряду с вышеперечисленными национально-психологическими характеристиками присутствовал и целый ряд других, как-то: трудолюбие, кропотливость, смётка, расчётливость, бережливость, настойчивость, старательность, терпеливость и упорство, которые должен был рассмотреть Рихард Зорге в китайцах (и рассмотрел) за годы своего пребывания в стране и найти им применение при организации агентурной работы.

«Надо помнить, что это – враг серьёзный, настойчивый, терпеливый, энергичный и ловкий»Опасным становился китаец, если он оказывался по другую сторону баррикад и перед ним стояла задача выявить и уничтожить представителей Коммунистической партии Китая и Коминтерна, вскрыть и искоренить советскую агентурную сеть в стране.

Александр Яковлевич Максимов, посол России в Китайской империи во второй половине XIX в., оставил свидетельство о таком китайце.

«Со словом „китаец“ в воображении большинства связывается понятие о существе слабом, апатично-сонливом и, вместе с тем, тихом и безответном, – писал Максимов в своих политических этюдах, увидевших свет в 1888 г. – Между тем китайцы далеко не таковы, какими их представляет себя значительная часть русского общества и почти все русские дипломаты. Надо помнить, что это – враг серьёзный, настойчивый, терпеливый, энергичный и ловкий; вместе с тем враг в высшей степени хитрый, двуличный, притом злой и злопамятный».

Максимов видел в Китае грозного противника, с которым уже через 25 лет придётся столкнуться России, о чем и пытался предупредить общественное мнение страны: «Общая характеристика наша нисколько не преувеличена; китайцы оправдали её как своей историей, так и приёмами, употребляемыми ими при переговорах и выполнении заключённых контрактов. Отсюда ясно, что Китай – враг в высшей степени опасный, несмотря на свой консерватизм, который к тому же не вечен. В недалёком будущем и Китая коснётся могучая рука реформ, и он выйдет на путь прогресса и цивилизации. Слишком легкомысленно думают некоторые, что Китай распадётся тотчас же, как только его коснутся реформы, что он не способен воспринять их без вреда для своего государственного организма. Китай – не старец, как думают многие, который хочет только растянуть машинкой свои морщины и подкрасить лицо; тот старец жил тысячи лет и уже отжил; в настоящую минуту растёт на его прахе новое, молодое, свежее дерево, обильно поливаемое нашими европейскими врагами. Пройдёт четверть столетия, и это дерево сделается могучим и крепким; если мы вовремя не обрубим его свежих ветвей, то они раскинутся на Амур и бросят тень на наши среднеазиатские владения.

Через двадцать лет, может быть и раньше, мы увидим пред собой на крайнем Востоке грозную, достаточно дисциплинированную, хорошо вооружённую китайскую армию, которая потребует у нас возвращения древних владений Поднебесной империи, как это уже бывало не однажды.

Мы уже указали выше, что Китай – держава с особенными государственными тенденциями; он никогда, например, не откажется от возвращения земель, некогда ему принадлежавших, и будет стремиться войти в свои прежние границы. В этом мы твёрдо убеждены. В то же время надо помнить, что спор за преобладание в Азии должен решиться не только между Россией и Англией. Мы уверены, что Китай непременно будет третьей державой, которая примет в недалёком будущем участие в этом горячем, может быть кровопролитном, споре. Мало того, китайская раса должна прийти в столкновение с белым населением Европы и Америки по поводу главнейших вопросов цивилизации, и это неизбежное столкновение затормозит прогресс человечества на более или менее продолжительное время. Отсюда видно, что Россия должна быть готовой к борьбе с Китаем, которая возникнет в течение предстоящего двадцатипятилетия, должна быть готовой дать отпор китайским полчищам и quasi-цивилизаторским замыслам Поднебесной империи».

Необходимость учёта своеобразного мышления китайцевСвоеобразное мышление китайцев следовало обязательно учитывать при привлечении к сотрудничеству с разведкой лиц из числа местного населения. Вербовка в Китае представляла собой трудную и сложную задачу для разведчика. Дать единый рецепт для вербовки китайца не представлялось возможным, как, впрочем, невозможно было дать его и для всех остальных стран. Вербовка агентов напрямую была связана с индивидуальностью лица, привлекавшегося к сотрудничеству с разведкой, а поскольку не существовало двух совершенно одинаковых индивидуумов, постольку и при вербовке нельзя было пользоваться одним и тем же методом, а в каждом отдельном случае следовало изыскивать различные подходы и применять новые методы. Все сказанное не означало, что не существовало общих подходов при вербовке китайцев первой трети XX в., исходя из их национально-психологических особенностей.

Задача вербовки китайцев усложнялась ещё и тем, что китайцы, как отмечалось выше, мыслили иначе: китаец мыслил так же, как и писал, – образами. Пока с китайцем говорили о вещах и предметах, которые он легко воспроизводил у себя в голове, китаец всё понимал и усваивал, но как только речь заходила об отвлечённых понятиях, китаец только делал вид, что понимает.

Поэтому разведчикам в Китае следовало вырабатывать у себя способность все отвлечённые понятия в разговоре передавать так, чтобы китаец мог всё сказанное представить в виде образа. При разговоре с китайцами рекомендовалось говорить, как правило, короткими фразами и, закончив одну мысль, следовало незаметно задать вопрос, из ответа на который можно было заключить, понял ли вас собеседник, а главное, понял ли он вас так, как вы этого хотели. Это было особенно важно ещё и потому, что большинству разведчиков приходилось разговаривать с китайцами через переводчиков, а почти все переводчики (исключения были очень редки) при переводе вставляли много отсебятины, разбавляя мысль разведчика своими пояснениями. От этого очень часто случались большие ляпсусы.

В 1926 г. перед пекинской резидентурой была поставлена задача выяснить, в каких районах Хэнани дислоцируются отряды «Красных пик» и связаны ли они с Фань Синминем, командиром 13-го корпуса. («Красные пики» – организация деревенской самообороны в Китае, члены которой были вооружены пиками с красными кисточками. Возникла во втором десятилетии XX века, боролась с грабежами и произволом милитаристских войск.) Для выполнения этой задачи был выбран агент – китаец, окончивший трёхмесячные курсы разведки и уже проработавший месяцев пять самостоятельно. Переводчик при постановке задания был из русских, выросший в Китае и говоривший по-китайски лучше, чем по-русски. Понадеявшись на то, что и агент, и переводчик достаточно опытны, руководитель агента не стал уточнять, насколько правильно понято агентом задание. К этому следовало добавить, что агентом был бывший студент Пекинского университета, коммунист.

Агент, получив задание, уехал и пропадал месяца полтора, и в резидентуре уже посчитали его погибшим. Вдруг он появился и представил целый доклад о проделанной работе. Оказалось, что агент был занят организацией отрядов «Красных пик» и связью их с Фань Синминем. Донесение заканчивалось просьбой предоставить ему оружие, которое он обещал достать для отряда у левых гоминьдановцев (последнее было сказано в целях конспирации). Когда стали выяснять, почему всё это произошло, то оказалось, что переводчик во время передачи задания был настроен философски и вместо того, чтобы передать задание, пустился в пространное объяснение того, какую пользу могут принести «Красные пики» и как важно их организовывать для пользы китайской революции.

Из этого примера легко представить, до чего можно договориться с незнакомым китайцем и неважным переводчиком, если уже достаточно опытный «интеллигентный» агент и хороший переводчик смогли так исказить простое задание.

Огромное большинство нелепостей и ляпсусов, которые имели место при организации агентурной работы с китайцами, происходили именно оттого, что китайцам не сумели объяснить того, чего хотели, а переводчики, не умея передать то, что от них требовалось, стеснялись об этом сказать и передавали так, как, им казалось, будет понятнее для китайцев.

Немаловажно при работе с китайцами было усвоить и понять их манеру общения и, исходя из этого, оценку ими иностранцев, с которыми им приходилось общаться. Многие из разведчиков при разговорах с китайцами старались на первых порах подражать их манерам, рассчитывая скорее завоевать их расположение. И это было совершенно неверно. Мало того, что подобное подражание выглядело очень смешно, так как китайские церемонии очень сложны и не случайны, но главное, подобное поверхностное копирование раздражало собеседника.

При разговоре с китайцами следовало держаться как можно естественнее. При этом следовало помнить, что китайцы не любили и не понимали поспешности как в разговоре, так и в решениях каких бы то ни было вопросов.

Быстрый ответ на вопрос, по китайским понятиям, вовсе не свидетельствовал о знакомстве собеседника с предметом разговора или остроте его ума, а как раз наоборот. Быстрый ответ, по мнению китайцев, означал «непроходимое легкомыслие и глупость». Степенность и медлительность в поддержании разговора в глазах китайцев говорили о положительности и солидности собеседника.

Сами китайцы никогда не позволяли себе ни при каких обстоятельствах горячиться или нервничать, это являлось признаком дурного тона. Умение владеть собой расценивалось китайцами очень высоко и было возведено ими в добродетель. Такого же умения владеть собой китаец искал и у своего собеседника.

При самом незначительном разговоре китаец зорко наблюдал за собеседником, и по тому, как тот себя держал, делался вывод о его солидности и значимости. Человек, малознакомый с психологией китайцев, никогда не понимал и не замечал, как реагирует китаец на ту или другую ситуацию. Лицо китайца никогда ничего не выражало.

Одному из советских разведчиков в Пекине в 1927 г. пришлось стать свидетелем казни простых китайцев. И при всём своём старании очевидец казни не смог ничего уловить на лицах китайцев, кроме самого невозмутимого равнодушия, как будто всё, что делалось вокруг, их абсолютно не касалось. То же самое равнодушие было и на лицах многочисленных зрителей.

Выразителем внутренних переживаний у китайцев являлись руки, и главным образом – пальцы. Достаточно было понаблюдать за нервным китайцем, чтобы увидеть, что его руки все время чем-нибудь заняты.

При разговоре с китайцами, когда нужно было наблюдать за впечатлением, которое будет производить на них разговор (а разведчику это требовалось всегда), их нужно было усаживать так, чтобы можно было незаметно наблюдать за руками и пальцами собеседника. По их движениям можно было следить за реакцией китайца на содержание беседы. Было замечено, что во время важных разговоров китайцы старались сидеть так, чтобы скрыть свои руки от собеседника. Поэтому важные разговоры с китайцем следовало вести в непривычной для него обстановке.