Полная версия

Полная версияЗаветные мысли. О лженауке, химии и будущем России

От этих общих, или предварительных, соображений пора, однако, перейти к частностям, касающимся высшего образования, потому что в них виднее выступят мысли, которые мне желательно высказать. Но предварительно все же считаю полезным изложить, хотя и очень кратко, то, что считаю необходимым видеть в среднем образовании, для того чтобы оно могло дать свои настоящие плоды в жизни и преимущественно в высшем образовании.

В отношении к среднему образованию мои основные мысли сводятся к следующим положениям.

1. Нормальным возрастом для среднего образования должно считать период от 10 до 16 лет. Ранее 10 лет неизбежно должно идти первоначальное обучение грамоте, счету, первым правилам жизни, приучению к труду и началам религиозным, без которых нельзя приступить к среднему образованию, оттого и носящему свое название, что ему предшествует начальное обучение и за ним следует высшее образование. Продолжать общее среднее образование далее 16, много что 17 лет, по моему мнению, не только совершенно излишне, но даже вредно, потому что юноша в указанном возрасте способен уже понимать философские начала, неизбежные при высшем образовании, и еще достаточно впечатлителен, чтобы в надлежащей мере увлечься высшими интересами избранной им специальности; жизненные же требования взрослого возраста, резко выступающие в период выше 20 лет, еще его не отвлекают от этого учения, необходимого для того, чтобы получались истинные специалисты. Один из крупнейших недостатков современного у нас среднего образования, особенно в гимназиях, состоит именно в том, что оно напрасно затягивается и из гимназий выходят уже в том возрасте, когда растут усы и борода и когда пора уже бросать школьные порядки и входить в жизнь со всеми ее треволнениями. Знаю это по опыту, потому что все 7 классов гимназии прошел тогда, когда мне еще не было 16 лет, и было это в холодном Тобольске, так что о влиянии юга здесь не может быть никакой речи. В Главном педагогическом институте у меня немало было товарищей, начиная с К.Д. Краевича, поступивших в возрасте 16–17 лет и успевших затем и в учении, и в жизни. Начав доцентуру в университете в 1856 г., я имел еще между немногочисленными своими слушателями немало безбородых юношей, горячо потом предавшихся науке, а окончив свое профессорство чрез 33 года, в среде большого числа своих слушателей я видел преобладание бритых или обросших бородою, и из среды их выдавался меньший процент людей, отдавшихся науке, чем то было раньше. Одну из главнейших причин частых так называемых университетских беспорядков, по моему крайнему разумению, должно видеть именно в том, что ныне в университеты поступают позже, чем следует.

Когда заговорят потребности, естественные в возрасте выше 20 лет, тогда ученье и вся прелесть науки не могут уже так увлекать и захватывать на всю жизнь, как то делается с легкостью в более ранний период. Самым впечатлительным и влиятельным для всей остальной жизни должно считать, судя по моему опыту, основанному на многих тысячах испытанных мною юношей, именно возраст от 16 до 20 лет, и этот период наибольшей умственной восприимчивости должно назначать, прежде всего, для получения или специального образования в высших учебных заведениях, или по окончании среднего образования в жизненном вступлении в ту или иную специальность дальнейшего служения интересам общества. Указанная норма, конечно, не исключает частных особенностей, и педагогическому совету средних и высших учебных заведений нельзя отказать в праве допускать исключения по уважительным причинам, но, если мы желаем скорых и явных успехов всего русского просвещения, особенно высшего и самостоятельного, а не одного подражательного, весьма важно установить указанные выше нормы для среднего, особенно же для лиц, ищущих высшего образования. Талантливости у русского народа для этого найдется в достаточном количестве, а бесталанных нечего и звать для высшего просвещения, потому что оно им не дается, они в него идут не по влечению, не по требованию внутреннему, а по расчетам, чуждым прямым задачам просвещения. Успеть же к 16 годам пройти все то, что в норме необходимо для общего среднего образования, очевидно, возможно, если на то было в прежнее время множество примеров и если из общих курсов гимназии изъять латынь и не тратить сил и времени на переводные экзамены.

2. Во всяком среднем образовании, т.е. в общем или специализированном для определенной цели, должно преобладать развитие в учениках индивидуальных сторон жизненных отношений, если высшее образование назначается преимущественно для развития общественных или социальных сторон жизни, всегда сопряженных со специализациею. Индивидуальные стороны и отношения выступают во всех смыслах раньше социальных, предшествуют им, но вторые без первых развиты быть не могут, а потому высшее, или специальное, образование и не может достигать высшего развития без правильного прохождения среднего образования, на чем основывается общеизвестная недостаточность одного самообразования, направленного к определенной специальности. Индивидуальные отношения отвечают лучшим чертам прошлой жизни человечества до наших дней включительно, а социальные отношения, за тем следующие, настойчиво выступают в настоящее время, а в предстоящем их значение еще более должно выказаться, и если в будущем специалистов с высшим образованием пропорционально будет больше, чем ныне, то это может случиться только при умножении и усилении среднего образования, ибо в общую пользу невозможно действовать, не сознавая своей истинной пользы

В том переходном возрасте, который посвящается среднему образованию, жизненно-общественные интересы, конечно, уже чувствуются, но понимаются только по-детски и окрашиваются своего рода романтизмом юности, потому что не могут быть сознаваемы как общее средство, обеспечивающее движение всей массы людей, а в том числе и нас самих. Личное ведь проще общего, с первого и должно начинать при обучении, т.е. при передаче того, чего уже люди достигли и чему учить можно. Об общем в средних учебных заведениях, кажется, и не следовало бы особенно много заботиться, оно придет само собой уже по одному тому, что всякое школьное обучение само по себе учит общественности, что в школе своя большая семья, что в ней есть, как в жизни, свои родители и свои братья и что в ней сама необходимость заставляет часто, много и ближе касаться всего родного, общего, отечества. Главная задача среднего образования состоит поэтому в личном развитии учеников, в росте сознательного их отношения к окружающему и в развитии личных свойств: наблюдательности, внимания, обсуждения и трудолюбия. Достигать этого с древних времен полагали проще и легче всего при помощи изучения слова, потому что оно дано каждому и составляет в глаза бросающееся первое отличие людей от других творений.

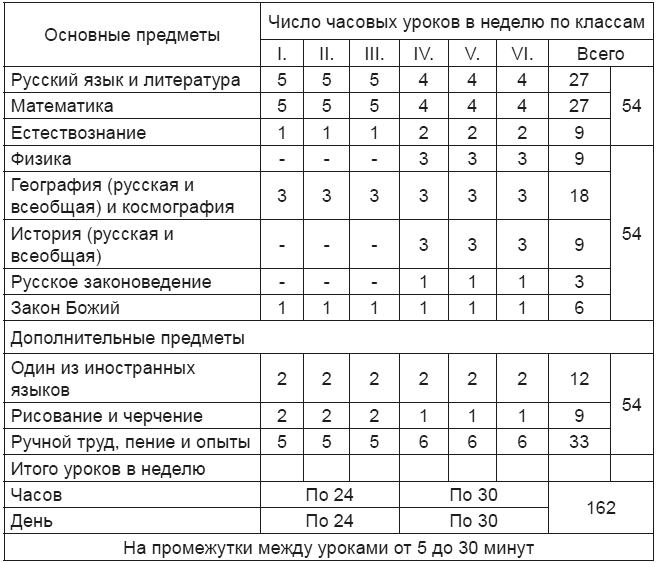

Крайность в этом правильном соображении составляет пресловутое классическое среднее образование по причинам, которых не стоит повторять по их общеизвестности. Не вдаваясь в теоретическую критику, которой, признаюсь, вовсе не люблю, я считаю, однако, не излишним повторить в сотый раз, что классический первообраз, оставшийся в уме с детства, привел классические народы, а за ними приводит и классиков к индивидуализму и мистицизму, диалектике и самообожанию до разлада между словом и делом включительно. А между тем слово само по себе, как число, есть абстракт, отвлечение от мелочи окружающего, и в образовательном отношении изучение языка по своему влиянию на развитие сознательности имеет такое же значение, как математика, ибо, с одной стороны, представляет отчетливую реальность действительности, а с другой стороны – явное отвлечение от нее и углубление в самого себя, что и нужно для развития сознательности. Но для этого, конечно, родной язык ближе, надежнее и доступнее всяких иных, хотя бы и наиболее выработанных с формальной стороны. Поэтому изучение русского языка и математики неизбежно положить в основу нашего среднего образования для того, чтобы оно дало полезных, сознательных членов сложной современной общественной жизни. Естество – знание, физика, география, история, понятие о государственных законах и уроки закона Божия составляют тот второй ряд основных предметов общего среднего образования, который развивает личную сознательность в отношении к действительной обстановке и составляет элементарную подготовку возможности получения высшего, или специального, образования. К двум указанным разрядам предметов в среднем образовании необходимо (разъяснение мне кажется излишним) присовокупить ряд таких дополнительных предметов, как рисование и черчение, один из иностранных языков и ручной труд, чтобы получить программу общего среднего образования, удовлетворяющего современным потребностям и могущего быть пройденным в шестилетний срок, как видно из прилагаемой примерной таблицы, в которой я старался соблюсти всевозможное равновесие между предъявляемыми с разных сторон требованиями.

3. С должной подготовкой по указанным предметам можно идти в любое высшее учебное заведение, преследующее не чересчур узкие практические цели (например, приготовление толмачей), но требуемые специальными потребностями жизни. Не подлежит сомнению, что действительная польза среднего образования для всей жизни и для прохождения высших учебных заведений весьма сильно зависит от качества учителей, т.е. от их влияния на учеников, а не от одного качества предметов и не от числа учебных часов. Но, с другой стороны, несомненно и то, что самые лучшие учителя мало повлияют на подготовку и развитие учеников, если учение будет лишено общего обдуманного плана, допускающего возможность развернуться разнообразным способностям учеников, дающего им надлежащий простор во времени и постоянный интерес, без которого нельзя оставить следа в душе учеников. Разъяснять сказанное в этих строках в подробностях не считаю надобным, потому что говорю о среднем образовании преимущественно для выяснения своих мыслей, касающихся высшего образования. Для среднего образования, носящего узкоспециальный характер, например для средних учебных заведений духовных, морских, коммерческих и т.п., равно как и для подготовки к некоторым специальным занятиям (например, филологическим), мне кажется, должно принять в основание следующие два требования: а) все предметы, требуемые в общих средних учебных заведениях и в том же объеме, как в этих последних, должны быть в составе преподавания всяких специальных средних учебных заведений для того, чтобы из каждого специализированного среднего учебного заведения кончившие курс могли поступать во всякие высшие учебные заведения, и б) специальные предметы в средних учебных заведениях особого рода должно располагать или в отдельных дополнительных классах, или между предметами общеобразовательных средних учебных заведений, но с тем, чтобы в последних случаях продолжительность курса увеличивалась сообразно количеству прибавляемых специальных уроков, т.е. в таких учебных заведениях число лет прохождения должно быть более нормального 6-летнего срока, например, продлено до 6,5, но не более 8 лет. Для частных средних учебных заведений, желающих получить для воспитанников право поступать в высшие учебные заведения, должно, по моему мнению, поставить те же основные требования.

Необходимость однообразия таких требований определяется тем, что главную цель образования должно видеть в высшем образовании и все лица, прошедшие среднее образование, должны удовлетворять той норме подготовки, которая принимается во внимание при составлении программ высших учебных заведений. Если же основною целью всей организации образования должно считать высшее образование, то окончание курса лишь в средних учебных заведениях должно считать как бы ненормальным и соответствующим или малой талантливости ученика, или требованию его личного участия в жизни до окончания всего образования. Среднее образование вообще есть только подготовка или к непосредственному жизненному образованию, или к обучению в высших учебных заведениях, куда должны входить лица, лишь способные к тому особому труду, который необходимо требовать в усиленных размерах в высших учебных заведениях. В аттестаты средних учебных заведений непременно должно входить свидетельство учителей о том, что окончивший курс со стороны способностей и знаний годен для высших учебных заведений. Если этого нет в аттестате, кончивший курс не лишается прав, предоставляемых по закону лицам со средним образованием, но лишается права без особого специального экзамена поступать в высшие учебные заведения.

4. Современный порядок переводных и окончательных экзаменов по величине отметок или баллов, по моему мнению, должен быть заменен простым приговором совета учителей. Поводом к изменению служит для меня особенно то обстоятельство, что устный или даже письменный ответ на экзамене ведет к преобладанию слова над делом или умением обращаться с действительностью и всегда неизбежно сопряжен с кучею случайностей, начиная от болезни, конфузливости, заикания и т.п. Экзамены притом отнимают очень много времени как у учителей и учеников, так и от успешного или внимательного прохождения курсов. Экзамены должно считать первым объяснением того формализма, который нередко портит многое в жизни. Учитель должен знать каждого ученика, а доверие к учителям составляет основу всякого образования. Подготовку учеников и их способность к продолжению образования учителя, должным образом исполняющие свое дело, знают гораздо вернее непосредственно, чем при помощи какой-нибудь системы баллов. В прежние времена, когда я учился в гимназии, совет учителей имел право переводить и при плохих баллах, которые ставились нередко для того, чтобы показать ученику, что он не все сделал, что мог. Меня самого перевели из IV в V класс и из V в VI при многих недостающих баллах, без сомнения, ввиду того, что общая подготовка и должное развитие все же у меня были, и оставление в классе только бы испортило, вероятно, всю мою жизнь. Дело обучения лежит на совести учителей, а потому первую заботу об образовании должно направить в сторону подготовки самих учителей и лиц, пекущихся об образовании. Мне кажется несомненным, что уничтожение классных отметок подаст добрый почин к уменьшению формализма, губящего в России много живого и талантливого. Вот если о подготовке должно судить лицам, не знающим учеников, тогда, конечно, экзамены и им отвечающие баллы уничтожать нельзя, но в обычной обстановке учебного дела вполне можно обойтись без этих пережитков старого времени.

5. Так как вся польза для страны от распространения желаемого среднего образования определяется учителями, то в заботах о подъеме нашего среднего образования начинать необходимо отнюдь не с программ, а с подготовки надлежащих учителей, о чем я предполагаю говорить впоследствии более подробно как о лучшем примере высшего образования. Не считая духовных, военных, коммерческих и тому подобных средних учебных заведений, в ведомстве Министерства народного просвещения в 01 г. было около 180 мужских и 160 женских гимназий, 110 реальных училищ, 60 мужских и 110 женских прогимназий, всего около 630 средних учебных заведений и в них около 6 тыс. учителей и других педагогов. Общее число всех учителей всех средних учебных заведений ныне нельзя считать менее 10 тыс. Если предположить, что каждый из них вынесет тяготы учительского положения даже 15 лет, то возобновлять в год придется, по крайней мере, 600 учителей. Эта специальная потребность страны так важна для ее общего блага и будущности, что невозможно предоставить ее восполнение простой случайности, и если нужны политехникумы для восполнения потребности в техниках, то не менее того нужно устройство училищ для наставников или педагогических институтов.

Современное вознаграждение учителям средних учебных заведений определяется от 40 до 70 руб. за годовой урок в каждую неделю, а потому учителю приходится набирать по 4–5 уроков в день, чтобы прожить сколько-нибудь сносно с семьей. Сам я выносил такое число уроков на плечах когда-то и знаю, что выносить долго никому не под силу, если только следить за успехами излагаемой науки, трудно даже правильно влиять на учеников, вникая в их особенности. Не думаю, однако, что простым увеличением окладов жалованья можно сколько-нибудь улучшить все дело просвещения, зная, что любовь к делу может сделать мягким и черствый хлеб, а потому хочу сказать прежде и громче всего, что в заботах о просвещении народа необходимо образовать большой запас учителей, любящих свое дело – науки юношеству, а этого иначе достичь невозможно, как готовя учителей в особых институтах и давая им там живой пример любви к народному просвещению. Взятые в своей массе наши военные моряки, бесспорно, любят глубоко свое дело и выносят эту любовь из своих учебных заведений, руководимых истинными и опытными любителями его. При этом надо не забывать, что любовь ко всякому делу хорошо уживается только с требованиями, обусловливаемыми самым его существом, она их только укрепляет; она скоро охлаждается и даже возмущается всякою ненужною регламентациею, а потому известная степень педагогической свободы, например выбор учебников, приемы исправления, способы испытания и т.п., должна быть предоставлена не только советам учителей, но и отдельным учителям. Однако жизнь все же требует от учителей определенных с годами возрастающих размеров средств, а потому жалованье учителям необходимо с самого начала дать примерно за двенадцать недельных уроков – от 900 до 1200 руб. в год, а с годами, как это уже и водится, увеличивать его прибавками, чрез каждые 3–5 лет на 10–20%. Размер прибавки, по моему мнению, должен определяться ходатайством совета учителей, в котором для этой цели (а отчасти и для других) должны быть представители от местного общества в виде депутатов от земства или от родителей, смотря по решению главного местного управления. Малая прибавка оклада жалованья, а тем паче отказ в этой прибавке может послужить мерою для исправления недостатков в учительском персонале, а указанные эксперты будут лучше всякого временно пребывающего и мало осведомленного чиновного попечительства.

На этих немногих замечаниях, лишенных подробностей, считаю необходимым закончить свои мысли, относящиеся к средним учебным заведениям, потому что в деле народного блага, много зависящего от просвещения, ни средние, ни первоначальные школы не занимают того руководящего и определяющего положения, которое принадлежит исключительно высшим учебным заведениям. Это утверждение, уже выше указанное и уже многими признаваемое, настолько существенно и настолько отличает наше время от предшествующих, что над ним полезно остановиться еще раз. В исторической постепенности изменений можно заметить в отношении к высшему образованию главнейшую перемену с того времени, когда оно считалось принадлежностью только определенной касты или доли людей, подобных жрецам, рыцарям, мудрецам и т.п. Главная перемена состоит в том, что высшее образование отныне доступно в сущности всем и каждому, способному его вместить. У нас, например, по закону лица крестьянского сословия, получившие высшее образование, становятся совершенно в тот же разряд, как и лица других сословий, тогда как не имеющие дипломов лица крестьянского сословия не имеют права поступать на государственную службу. При всем господстве предубеждений по отношению к неграм и индейцам в Американских Соединенных Штатах те из негров и индейцев, которые прошли высшие учебные заведения, в действительности получают равноправие и доступность ко всем общественным областям деятельности.

Китай в этом отношении первый дал исторический пример, не имея никаких отдельных сословий и предоставляя лишь лицам, получившим высшее образование, право быть мандаринами и вообще главными исполнителями правительственных функций. Во всем мире дело клонится, в сущности, в ту же сторону, и мне пришлось в 02 г. слышать в Париже в среде просвещеннейших людей горячую проповедь о том, чтобы в будущем избирательный ценз определялся не величиною вносимых податей, а высотою образовательного ценза, причем совершенно правильно понималось как то, что по природным различиям людей не все и каждый способны достичь тех высших требований, какие необходимо выполнить для получения высшего образования, так и то, что диплом высшего учебного заведения не составляет еще гарантии полного равенства всех дипломированных и что высшие качества определяются не столько простым знанием прежней мудрости в данной специальности, сколько личным участием в дальнейшей разработке предметов наук, искусств и знаний.

Другая историческая перемена в коренных понятиях, относящихся к высшему образованию, состоит в том, что в прежние времена, почти вплоть до последних веков новой истории и до времени действительного учреждения высших учебных заведений, т.е. университетов, высшее образование почиталось способным обнять всю совокупность знаний времени, ныне же оно признается только за специалистами в данной области знаний, искусств или науки. Основывая в память своего умершего сына в 1891 г. в Калифорнии на свои громадные средства новый университет в Пало-Альто (The Leland Stanford Junior University), Станфорд отлично выразил эту мысль, сказавши так: «В древности казалось, что философ должен знать все и обо всем; ныне же увидели, что этого никому нельзя объять и современный философ должен знать все о чем-нибудь и что-нибудь обо всем». Сущность этой перемены определяется, по моему мнению, преимущественно не обширностью накопившегося запаса мудрости людской, а тем, что в былое время людское самомнение стремилось охватить начало всех начал, но запуталось, пришло к непримиримым противоречиям и, смирившись, стало признавать недоступное познанию, а в том, что доступно, стало искать при помощи наблюдений и опытов непоколебимых законов, при помощи которых стало быстрее овладевать природой, чем то было ранее.

«Вечные истины», о которых так много говорилось покойным моим другом Н.Н. Страховым в его прениях со спиритами, без сомнения, нашлись в согласии умозрения с наблюдением и опытом, но не в тех абстрактных областях, в которых их гордо искали прежде, а в тех конкретных, где есть место наблюдению и опыту рядом с умозаключением и поверкой. Это и придало высшему образованию характер специализации. При этом предполагается и в действительности оказывается, что приемы для возможного достижения хоть частей истины, если и не разоблачения ее во всей полноте, повсюду, т.е. во всех областях, в сущности одни и те же. Оттого-то Маколей выставляет всеобъемлемость таких людей, как Данте, Микеланджело и т.п. Они сосредоточиваются на частностях, а не витают в одних абстрактах, потому что эти непрочны, потому что недоступны, а те касаются вечных истин, потому что доступны. Со своей стороны я не думаю, что высшие специалисты в науках и искусствах способны быть лучшими законодателями или правительственными чиновниками, потому что и это дело я почитаю таким специальным, которое требует своего особого изучения и своих особых склонностей. Сверх сказанного нельзя упустить для понимания современного положения высших учебных заведений из виду ни того, что из этих заведений выходят главнейшие руководители всех отраслей современной сложной и раздельной по специальностям жизни от военачальников, пастырей Церкви и учителей до администраторов, техников, художников и литераторов, ни того, что здесь учат не только крайним пределам понимания долей истины, добра и красоты, но и способам личного достижения дальнейшего их отыскания, т.е. подводят к самому алтарю просвещения, ни даже того, что высшие учебные заведения проходятся в возрасте, определяющем всю последующую деятельность людей, когда слагаются от воспринимаемого более или менее независимо от условий окружающей жизни твердые и сознательные упования и убеждения, кладущие на весь строй дальнейшей жизни свой не блестящий, но явный отпечаток, тем более увеличивающийся, чем более эти упования и убеждения прямее происходят из чистого источника искания правды, а от нее истины, блага, а от него добра и красоты, а от нее и внутреннего удовлетворения. Физическая невозможность узнать «все обо всем» до того проникает во все дело высшего образования, что нередко всезнание почитается признаком ограниченности и тех добрых желаний, которыми устилается современный ад отчаяния и сверхчеловечества.

Даже и «все о чем-нибудь», например хоть бы о химии или о железных дорогах, немыслимо сообщить и воспринять ни в каком высшем учебном заведении. Да и не надобно этого для истинных целей высшего образования, т.е., с одной стороны, для возможно реального понимания и искания бесконечного, хотя в его долях, а с другой стороны, для умелого приложения узнанного к конкретным частностям, будут ли то пушки, или мосты чрез реку, или разбор письменных памятников, или определение и лечение органической или нравственной болезни, или даже простое и ясное выражение или изображение действительности.

В этом соединении абстрактно-бесконечного с конкретною действительностью весь смысл высших учебных заведений. Это соединение недоступно в начальном возрасте, к нему надобно иметь своего рода склонность и способность, оно дается не каждому, потому что не все люди равны по способностям и склонностям, по вдумчивости и настойчивости. Но то образование, в котором нет этого соединения абстрактного с конкретным, где есть только перечисление узнанных рецептов, не может быть почитаемо высшим, хотя может быть признано и очень узкоспециальным, не только прикладным, но и абстрактным. Оттого-то нет высших учебных заведений и в них факультетов или отделений чисто философских, т.е. таких, в которых абстракты были бы исключительным предметом изучения. Оттого-то на математическом факультете повсюду сверх абстрактов математики видим конкреты астрономии, механики и физики. Оттого-то философия права составляет лишь небольшую долю, хотя и энциклопедическую, юридического факультета. А так как при всей своей конкретности слово есть по преимуществу абстракт, то ближайшее, или специальное, изучение философии везде относится к словесному, или филологическому, факультету, где история обыкновенно играет роль конкретной стороны изучения. Оттого-то в таких на взгляд узкоконкретных, или прикладных, высших учебных заведениях, каковы, например, Артиллерийская академия, политехникумы, инженерные институты и т.п., высшее образование начинается всегда со столь отвлеченных предметов, как высшая алгебра, дифференциалы и интегралы, как воображаемые движения и сочетания атомов в совершенно доныне абстрактной среде, называемой световым или мировым эфиром.