Полная версия

Полная версияКапитал. Том третий

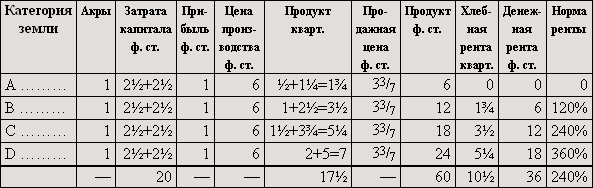

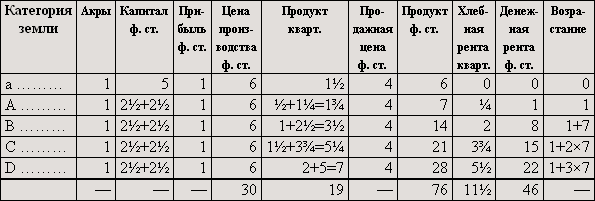

Таблица V{292}

Здесь, при уменьшении нормы производительности дополнительных капиталов и при различной степени этого уменьшения на различного рода землях, регулирующая цена производства понизилась с 3 до 15/7 фунта стерлингов. Затрата капитала увеличилась наполовину [в сравнении с таблицей I] – с 10 до 15 фунтов стерлингов. Денежная рента уменьшилась почти вдвое – с 18 до 93/7 ф. ст., но хлебная рента – лишь на 1/12, с 6 квартеров до 5½. Весь продукт увеличился с 10 до 16 квартеров, или до 160 %. Хлебная рента составляет немного больше 1/3 всего продукта. Авансированный капитал относится к денежной ренте, как 15: 93/7, тогда как раньше это отношение было 10: 18.

III. При повышающейся норме производительности дополнительных капиталов.

Случай этот только тем отличается от варианта I, приведённого в начале этой главы, когда цена производства при неизменяющейся норме производительности понижается, что исключение из сельскохозяйственного оборота земли A с помощью известного дополнительного продукта происходит здесь быстрее.

Как при убывающей, так и при повышающейся производительности дополнительных затрат капитала последние могут оказывать различное влияние в зависимости от того, как они распределяются между различными категориями земли. В той мере, в какой это различное влияние будет нивелировать или увеличивать различие, дифференциальная рента с лучших земель, а вместе с тем и общая сумма ренты понизится или повысится, как это было уже в случае с дифференциальной рентой I. В остальном всё зависит от величины земельной площади и капитала, приходившихся на землю A, и от относительного размера авансированного капитала, необходимого при повышающейся производительности для того, чтобы доставить дополнительный продукт для покрытия спроса.

Единственный вопрос, на исследовании которого здесь стоит остановиться и который вообще возвращает нас к исследованию того, как эта дифференциальная прибыль превращается в дифференциальную ренту, заключается в следующем.

В первом случае, когда цена производства не изменяется, дополнительный капитал, вложенный в землю A, не оказывает влияния на дифференциальную ренту как таковую, потому что земля A по-прежнему не приносит ренты, цена её продукта не изменяется и продолжает регулировать рынок.

Во втором случае, вариант I, когда цена производства при неизменяющейся норме производительности понижается, земля A необходимо выпадает, и тем более она выпадает в варианте II (понижающаяся цена производства при убывающей норме производительности), так как в противном случае дополнительный капитал, вложенный в землю A, должен был бы повысить цену производства. Но здесь, в варианте III второго случая, когда цена производства понижается вследствие того, что производительность дополнительного капитала повышается, этот дополнительный капитал может быть при известных условиях вложен как в землю A, так и в земли лучшего качества.

Предположим, что дополнительный капитал в 2½ ф. ст., вложенный в землю A, производит 11/5 квартера вместо 1 квартера.

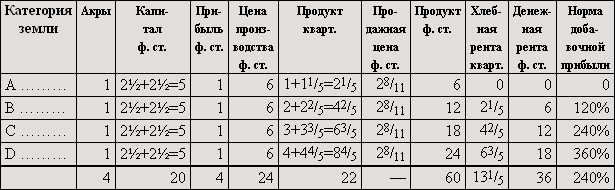

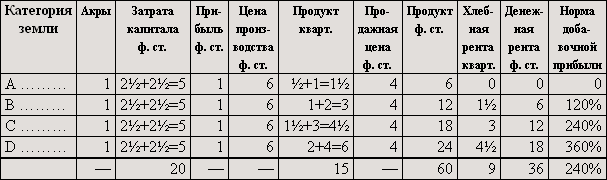

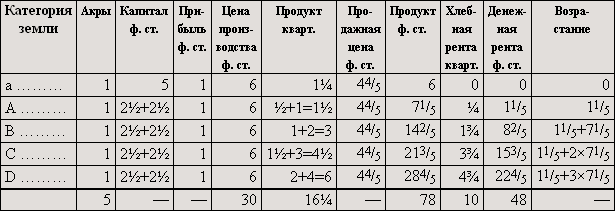

Таблица VI

Эту таблицу следует сравнить, кроме основной таблицы I, и с таблицей II, в которой удвоенная затрата капитала связана с неизменяющейся производительностью, пропорциональной затрате капитала.

Согласно предположению, регулирующая цена производства понижается. Если бы она не изменялась, то есть оставалась бы = 3 ф. ст., то наихудшая земля A, не приносившая раньше, при затрате капитала лишь в 2½ ф. ст., никакой ренты, теперь стала бы приносить ренту, если даже и никакой новой ещё худшей земли не было вовлечено в сельскохозяйственный оборот; это произошло бы вследствие того, что производительность на этой земле увеличилась, но лишь для части капитала, а не для первоначально вложенного капитала. При первой цене производства в 3 ф. ст. получают 1 квартер; при второй – 11/5 квартера, но весь продукт в 21/5 квартера продаётся теперь по его средней цене. Так как норма производительности возрастает с дополнительной затратой капитала, то этот случай предполагает улучшение земли. Оно может заключаться в том, что на акр затрачивается вообще больше капитала (больше удобрений, применяется более механизированный труд и т. д.), или же в том, что вообще лишь этот дополнительный капитал даёт возможность осуществить качественно отличное более производительное капиталовложение. В обоих случаях при затрате 5 ф. ст. на акр получается продукт в 21/5 квартера, тогда как при затрате половины этого капитала, 2½ ф. ст., получается продукт лишь в 1 квартер. Продукт земли A, оставляя в стороне преходящие рыночные отношения, можно было бы по-прежнему продавать по более высокой цене производства, вместо новой средней цены, лишь при том условии, если значительная площадь земель категории A по-прежнему возделывалась бы с капиталом всего в 2½ ф. ст. на акр. Но как только новая затрата в 5 ф. ст. капитала на акр и, вместе с тем, более совершенные методы хозяйства приобретут всеобщее распространение, регулирующая цена производства понизится до 28/11 фунта стерлингов. Разница между обеими частями капитала исчезла бы, и тогда акр земли A, обрабатываемый при помощи капитала в 2½ ф. ст., возделывался бы в действительности ненормально, несоответственно новым условиям производства. Это уже было бы различие не между продуктом различных частей капитала, затраченных на одном и том же акре, а между достаточной и недостаточной общей затратой капитала на акр. Отсюда видно, во-первых, что недостаточность капитала в руках большого числа арендаторов (это число должно быть большое, потому что будь оно маленьким, этим арендаторам пришлось бы продавать свой продукт ниже его цены производства) оказывает совершенно такое же влияние, как дифференцирование самих земель по нисходящей линии. Худший способ обработки, применённый на худшей земле, увеличивает ренту с лучшей; он может даже создать ренту с лучше обрабатываемой земли такого же плохого качества, которая вообще ренты не приносит. Отсюда видно, во-вторых, что дифференциальная рента, возникающая из последовательной затраты капитала на одной и той же земельной площади, в действительности превращается в некую среднюю величину, в которой уже нельзя распознать и отличить влияний различных затрат капитала и которые поэтому не порождают ренты на наихудшей земле, а 1) среднюю цену всего продукта, скажем, с одного акра земли A, превращают в новую регулирующую цену и 2) представляются как изменение общего количества капитала на акр, которое при новых условиях требуется для удовлетворительной обработки земли и в котором отдельные последовательные затраты капитала и их соответственные влияния слиты настолько, что их нельзя различить. Точно так же обстоит дело и с единичными дифференциальными рентами с лучших земель. Они определяются в каждом случае различием среднего продукта данной категории земли по сравнению с продуктом наихудшей земли при увеличенной, ставшей теперь нормальной, затрате капитала.

Нет земли, которая приносила бы какой-нибудь продукт без затраты капитала. Так, даже при простой дифференциальной ренте, при дифференциальной ренте I, когда говорят, что 1 акр земли A, то есть земли, регулирующей цену производства, даёт столько-то продукта, по такой-то цене, и что земли B, C, D, которые лучше, дают столько-то дифференциального продукта, а потому при существующей регулирующей цене столько-то и столько-то денежной ренты, то при этом всегда предполагается, что затрачен определённый капитал, считающийся при данных условиях производства нормальным капиталом. Совершенно так же, как в промышленности для каждой отрасли требуется определённый минимум капитала для того, чтобы возможно было производить товары по их цене производства.

Если этот минимум изменяется вследствие последовательных затрат капитала на одной и той же земле, связанных с улучшениями, то это происходит постепенно. Пока такой дополнительный производительный капитал не будет приложен к известному числу акров, например, земли A, до тех пор то обстоятельство, что цена производства остаётся без изменения, будет создавать ренту на лучше обрабатываемых акрах земли A и повышать ренту на лучших землях B, C, D. Однако как только новый метод ведения хозяйства достигнет такого распространения, что сделается нормой, цена производства понизится; рента, которую дают лучшие участки земли, снова понизится, и с той части земли A, которая не располагает капиталом в размере, сделавшемся теперь средним, придётся продавать продукты ниже их индивидуальной цены производства, следовательно, ниже уровня, обеспечивающего среднюю прибыль.

То же самое происходит и при понижающейся цене производства, даже при убывающей производительности дополнительного капитала, если вследствие увеличившейся затраты капитала весь необходимый продукт начинают доставлять лучшие категории земли и, таким образом, занятый в производстве капитал отвлекается, например, от земли A, так что земля A перестаёт конкурировать в производстве этого определённого продукта, например пшеницы. То количество капитала, которое теперь в среднем затрачивается на относительно лучшей земле B, сделавшейся регулирующей землёй, становится теперь нормальным; и когда говорится о различном плодородии земельных участков, то предполагается, что на акр затрачивается капитал в этом новом нормальном размере.

С другой стороны, ясно, что этот средний размер затрачиваемого капитала, как, например, в Англии 8 ф. ст. на акр до 1848 г. и 12 ф. ст. после 1848 г. {293}, образует масштаб при заключении арендных договоров. Для арендатора, затрачивающего больше, добавочная прибыль, во время срока действия арендного договора, не превращается в ренту. Произойдёт ли это по истечении арендного договора, будет зависеть от конкуренции арендаторов, которые в состоянии сделать такое же чрезвычайное авансирование. При этом речь не идёт о постоянно действующих улучшениях почвы, которые при одинаковой или даже уменьшающейся затрате капитала продолжают обеспечивать увеличенный продукт. Хотя эти улучшения и являются продуктом капитала, однако, они оказывают совершенно такое же действие, как различие в природных качествах почвы.

Таким образом, мы видим, что при дифференциальной ренте II учитывается такой момент, который при дифференциальной ренте I как таковой не проявляет своего действия, потому что последняя может по-прежнему существовать независимо от какого бы то ни было изменения нормы капиталовложений на акр. С одной стороны, результаты различных затрат капитала на регулирующей земле A стираются, и продукт, получаемый с этой земли, представляется теперь просто нормальным средним продуктом с акра. С другой стороны, изменяется нормальный минимум, или средняя величина затраты капитала на акр, причём это изменение выступает как свойство земли. Наконец, различен и способ превращения добавочной прибыли в форму ренты.

Далее, сравнение таблицы VI с таблицами I и II показывает, что хлебная рента по сравнению с её размерами в таблице I более чем удвоилась, в сравнении с её размерами в таблице II увеличилась на 11/5 квартера, тогда как денежная рента по сравнению с её размерами в таблице I удвоилась, а по сравнению с её размерами в таблице II не изменилась. Она значительно возросла бы, если бы (при прочих равных условиях) большая часть дополнительного капитала пришлась на лучшие категории земли или если бы, с другой стороны, действие дополнительного капитала на земле A было менее значительным и, таким образом, регулирующая средняя цена квартера с земли A стояла бы выше.

Если бы увеличение плодородия, происходящее вследствие дополнительной затраты капитала, было различным на различного рода землях, это привело бы к изменению дифференциальных рент с этих земель.

Во всяком случае доказано, что при понижении цены производства, совершающемся вследствие повышения нормы производительности дополнительной затраты капитала, – то есть когда эта производительность возрастает в большей пропорции, чем авансированный капитал, – рента с акра, например, при удвоившейся затрате капитала, может не только удвоиться, но и более чем удвоиться. Но она может и понизиться в том случае, если вследствие более быстрого возрастания производительности земли A цена производства упадёт в ещё большей мере.

Если бы мы предположили, что дополнительные затраты капитала увеличили производительность, например, земель B и C не в такой степени, как производительность земли A, так что для земель B и C пропорциональная разница уменьшилась и увеличившееся количество продукта не возместило бы понижения цены, то по сравнению с таблицей II [денежная] рента на земле D не изменилась бы, на землях B и C понизилась бы.

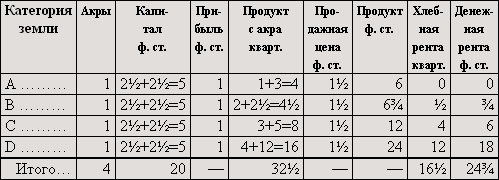

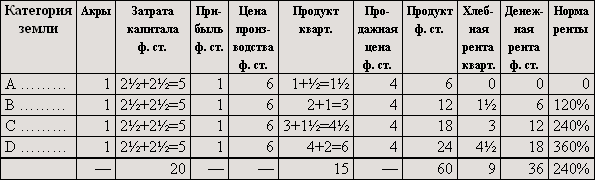

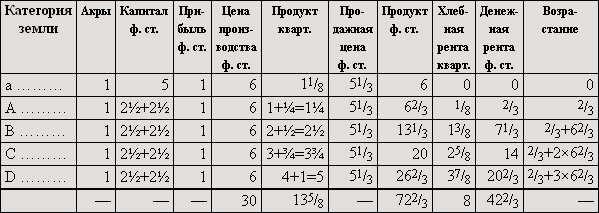

Таблица VIa

Наконец, денежная рента повысилась бы в том случае, если бы при том же пропорциональном повышении плодородия на лучшие земельные участки было затрачено больше дополнительного капитала, чем на земле A, или если бы дополнительные затраты капитала на лучшие земельные участки приводили к повышению нормы производительности. В обоих случаях разница стала бы возрастать.

Денежная рента понижается, если улучшение, происходящее вследствие дополнительной затраты капитала, уменьшая все разницы или часть их, оказывает большее влияние на землю A, чем на земли B и C. Она понижается тем больше, чем незначительнее повышение производительности лучших земельных участков. От того, насколько велика разница оказываемого влияния, зависит, повысится ли хлебная рента, понизится или останется без перемены.

Денежная рента, а равно и хлебная рента повышаются либо в том случае, если, при неизменяющейся относительной разнице в дополнительном плодородии различных земель, дополнительного капитала на землю, приносящую ренту, будет затрачено больше, чем на землю A, не приносящую ренты, и больше капитала будет вложено в землю, которая даёт более высокую ренту, чем на землю, дающую более низкую ренту; либо же в том случае, если при одинаковом дополнительном капитале плодородие больше возрастает на лучшей и наилучшей земле, чем на земле A, а именно денежная рента и хлебная рента повышаются в соответствии с тем, в какой мере это увеличение плодородия высших категорий земли сильнее, чем увеличение плодородия более низких категорий.

Но, при всех обстоятельствах, рента относительно повышается, когда увеличение производительной силы является следствием дополнительной затраты капитала, а не просто следствием увеличившегося плодородия при неизменившейся затрате капитала. Это – абсолютная точка зрения, которая показывает, что в этом случае, как и во всех прежних, рента и увеличившаяся рента с акра (подобно тому, как при дифференциальной ренте I высота средней ренты на всю возделываемую площадь) есть следствие увеличившейся затраты капитала на землю, причём безразлично, функционирует ли эта дополнительная затрата с неизменившейся нормой производительности при неизменных или понизившихся ценах, или с убывающей нормой производительности при неизменных или понизившихся ценах, или с повысившейся нормой производительности при понизившихся ценах. Ибо наше предположение таково: постоянная цена при постоянной, понизившейся или повысившейся норме производительности дополнительного капитала, и понизившаяся цена при постоянной, понизившейся и повысившейся норме производительности, сводится к следующему: постоянная норма производительности добавочного капитала при постоянной или понижающейся цене, убывающая норма производительности при постоянной или понижающейся цене, повышающаяся норма производительности при постоянной и понижающейся цене. Хотя во всех этих случаях рента может остаться неизменной и может понизиться, она понизилась бы ещё больше, если бы, при прочих равных обстоятельствах, условием повышения плодородия не была дополнительная затрата капитала. В таком случае дополнительная затрата капитала всегда является причиной относительной высоты ренты, хотя бы абсолютно она и понизилась.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТА II. – ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ: ПОВЫШАЮЩАЯСЯ ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА. ВЫВОДЫ

{Повышение цены производства предполагает, что производительность земли наихудшего качества, не приносящей ренты, убывает. Цена производства, принятая нами за регулирующую, может подняться выше 3 ф. ст. за квартер лишь в том случае, если 2½ ф. ст., вложенные в землю A, будут производить меньше 1 квартера или если 5 ф. ст. будут производить меньше 2 квартеров, или если обработке будет подвергнута земля ещё худшего качества, чем земля A.

При неизменной или даже повысившейся производительности второй затраты капитала это было бы возможно лишь в том случае, если бы производительность первой затраты капитала в 2½ ф. ст. уменьшилась. Этот случай встречается довольно часто. Например, если истощённый при мелкой вспашке верхний слой почвы даёт при старой системе хозяйствования всё меньшие урожаи, а затем извлечённый на поверхность посредством более глубокой вспашки нижний слой благодаря более рациональной обработке начинает давать урожаи выше, чем они были раньше. Но этот специальный случай, строго говоря, сюда не относится. Уменьшение производительности первой затраты капитала в 2½ ф. ст. обусловливает для лучших земель, даже если предполагать для них аналогичные отношения, понижение дифференциальной ренты I; однако здесь мы рассматриваем лишь дифференциальную ренту II. Но так как данный специальный случай не может иметь места, если не предполагается существование дифференциальной ренты II и так как он представляет в действительности отражение изменений дифференциальной ренты I на дифференциальной ренте II, то мы приведём пример, иллюстрирующий этот случай.

Денежная рента, как и продукт в денежном выражении остаются те же, что и в таблице II. Повысившаяся регулирующая

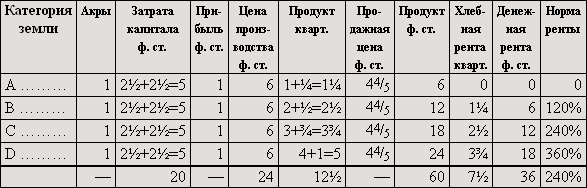

Таблица VII

цена производства в точности возмещает то, что потеряно на количестве продукта; так как эта цена и количество продукта изменились в обратном отношении, то само собой разумеется, что произведение их остаётся прежнее.

В вышеприведённом случае мы предполагали, что производительная сила второй затраты капитала выше, чем первоначальная производительность первой затраты. Дело не изменится, если для второй затраты капитала, как это показано в следующей таблице, мы предположим лишь такую же производительность, какой первоначально характеризовалась первая затрата.

И здесь увеличивающаяся в одинаковом отношении цена производства обусловливает то, что уменьшение производительности

Таблица VIII

вполне уравновешивается как по стоимости продукта, так и по сумме денежной ренты.

В чистом виде третий случай выступает лишь при убывающей производительности второй затраты капитала, в то время когда производительность первой затраты не изменяется, как это было всюду принято для первого и второго случаев. Дифференциальная рента I здесь не претерпевает изменений, изменение совершается лишь с той частью ренты, которая составляет дифференциальную ренту II. Мы приводим два примера: в первом производительность второй затраты капитала предположена уменьшившейся на ½, во втором – на ¾.

Таблица IX

Таблица IX та же, что и таблица VIII, но только в таблице VIII уменьшается производительность первой затраты капитала, в IX – второй.

Таблица X

В этой таблице продукт в денежном выражении, денежная рента и норма ренты тоже остаются такие же, как в таблицах II, VII и VIII, потому что продукт [ф. ст. ] и продажная цена опять-таки изменились в обратном отношении, затрата же капитала осталась та же самая.

Но как обстоит дело в другом случае, возможном при повышающейся цене производства, а именно в том случае, когда худшая земля, которую до сих пор не стоило обрабатывать, теперь начинает возделываться?

Предположим, что такая земля, которую мы назовём A, вступает в число конкурирующих земель. В таком случае земля A, не приносившая до того времени ренты, начала бы давать ренту, и вышеприведённые таблицы VII, VIII и Х приняли бы следующий вид:

Таблица VIIa

Таблица VIIIa

Таблица Xa

Присоединением земли a создаётся новая дифференциальная рента I, на этой новой основе образуется затем дифференциальная рента II, тоже в изменённом виде. Земля a обладает в каждой из трёх вышеприведённых таблиц различным плодородием: ряд пропорционально повышающихся степеней плодородия начинается лишь с земли A. В соответствии с этим располагается и ряд повышающихся рент. Рента, получаемая с наихудшей земли, приносящей ренту, а раньше её не дававшей, образует постоянную величину, которая просто присоединяется ко всем более высоким рентам; лишь за вычетом этой постоянной величины с ясностью выступает для более высоких рент ряд разниц и его параллелизм с рядом, обозначающим плодородие различных по качеству земель. Во всех таблицах различные степени плодородия, начиная с земли A и до земли D, относятся друг к другу, как 1: 2: 3: 4, и соответственно этому относятся друг к другу ренты:

в VIIa, как 1: (1 + 7): (1 + 2 × 7): (1 + 3 × 7),

в VIIIa, как 11/5: (11/5 + 71/5): (11/5 + 2 × 71/5): (11/5 + 3 × 71/5),

в Xa, как 2/3: (2/3 + 62/3): (2/3 + 2 × 62/3): (2/3 + 3 × 62/3).

Короче говоря: если рента с земли A = n, а рента с земли непосредственно более высокого плодородия = n + m, то ряд будет такой: n: (n + m): (n + 2m): (n + 3m) и т. д. – Ф. Э.}

{Так как вышеприведённый третий случай в рукописи не был разработан, – там имеется лишь его заголовок, – то задачей редактора было по возможности восполнить это, как сделано выше. Кроме того, он должен ещё сделать общие выводы, вытекающие из всего предшествующего исследования дифференциальной ренты II с её тремя главными случаями и девятью производными. Но для этой цели приведённые в рукописи примеры мало пригодны. Во-первых, в них сравниваются участки земли, продукт [ф. ст. ] которых с площадей одинаковой величины, относится как 1: 2: 3: 4; следовательно, берётся разница, которая уже с самого начала сильно преувеличена и которая при дальнейшем развитии сделанных на этом основании предположений и исчислений приводит к совершенно непомерным числовым отношениям. Во-вторых, они дают повод к совершенно неверному представлению. Если при степенях плодородия, относящихся друг к другу, как 1: 2: 3: 4 и т. д., получаются ренты ряда 0: 1: 2: 3 и т. д., то тотчас же возникает искушение вывести второй ряд из первого и объяснить удвоение, утроение и т. д. рент удвоением, утроением и т. д. всего продукта. Но это было бы совершенно ошибочно. Ренты относятся как 0: 1: 2: 3: 4 даже в том случае, когда степени плодородия относятся как n: (n + 1): (n + 2): (n + 3): (n + 4); ренты относятся одна к другой не как степени плодородия, а как разности плодородия; причём земля, не приносящая ренты, приравнивается к нулю.

Таблицы рукописи следовало привести для разъяснения текста. Но чтобы получить наглядную основу для приведённых ниже результатов исследования, я в дальнейшем даю новый ряд таблиц, в которых продукт дан в бушелях (1/8 квартера, или 36,35 литра) и шиллингах (= марке).

Первая таблица (XI) соответствует прежней таблице I. Она даёт продукт [ф. ст. ] и ренты для земель пяти различных категорий A – E при первой затрате капитала в 50 шилл., что вместе с 10 шилл. прибыли составляет 60 шилл. всей цены производства на акр. Количество получаемого хлеба взято небольшое: 10, 12, 14, 16, 18 бушелей с акра. Получающаяся при этом регулирующая цена производства = 6 шилл. за бушель.