Полная версия

Полная версияКрасный будильник

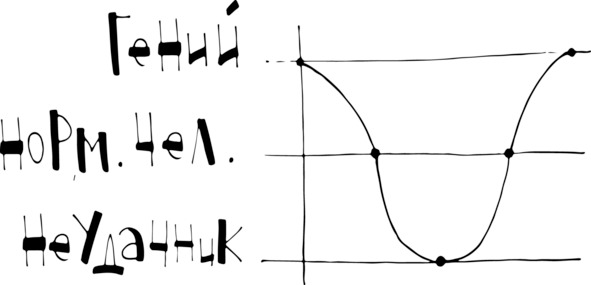

Это – нормальные ощущения, которые ежедневно испытывает практически любой деятель креативной среды. Серьёзно, исключений я почти не встречала. Вся наша жизнь – это путешествие по заданной траектории и череда резких эмоциональных реакций, до тех пор, пока каждый из нас, наконец, не решит восстановить внутренний баланс и утвердиться в своей самооценке. Внизу волны творческая личность буквально видит мир и самого себя во мраке: «Я ни на что не способен, у меня нет таланта, люди меня не ценят, кругом враги». В таком состоянии он малопродуктивен, но даже не это самое неприятное. Низкая самооценка, будто магнитом, притягивает заказчиков, которые не оплачивают труд должным образом и позволяют себе неуважительное обращение. В моей жизни был упадочный период, когда я чувствовала себя совершенно профнепригодной. Мне не нравилось ничего из того, что я делала. Но надо было на что-то жить, поэтому я брала подработку синхронным переводчиком для иностранных делегаций. Это были весьма обеспеченные люди, которые благодаря моему мастерству подписывали миллионные контракты, но платили они мне минимальную ставку из возможных – меньше ста долларов за полный рабочий день (на тот момент это было около 3000 рублей, что сопоставимо с гонораром за часовую влажную уборку квартиры). В последний рабочий день меня уже заставляли носить им кофе и воду. Это был именно последний в моей жизни рабочий день в амплуа девочки на побегушках, после которого я лежала в раздумьях, истощённая, в течение нескольких дней. Но именно благодаря этому опыту я и начала изучать свою профессиональную самооценку. Я осознала, что моё самоуничижение транслируется в окружающий мир с огромной силой, на которую, словно мухи, слетаются эксплуататоры. Я не психолог, но всё-таки поделюсь одним упражнением, которое мне помогло.

Задание#8: возьмите лист бумаги и разделите вертикально на три столбца. Выпишите в первый столбик все профессии, которыми вы владеете. Например: переводчик, редактор, бухгалтер. Во втором столбике напишите, сколько лет вы посвятили каждому из этих дел – обучению и практическому опыту. В третьем столбике, напротив каждой из профессий, напишите ту денежную сумму, которую вы бы заплатили другому человеку за такую работу. Представьте, что вам нужно нанять его на полный рабочий день. Как вы бы оценивали профессионализм, чтобы вам не было перед ним стыдно? Напишите цифру и не опускайтесь ниже этой планки. Но и не задирайте слишком высоко, ведь есть ещё и верхняя стадия эмоциональной волны – так называемое состояние «Я – гений». В нём нам кажется, что весь мир должен пасть ниц перед нашим талантом и харизмой. Нам мерещатся огромные гонорары, никак не сопоставимые с условиями рынка, но смело озвучиваемые в ответ на письма с предложением о работе. Так что упражнение лучше выполнять где-то в середине волны, в ровном состоянии и настроении. А – Адекватность!

Проблема#3: работа – это всего лишь источник дохода.

Долгое время так жили мы и наши родители (уж не говоря о бабушках, дедушках и далее по генеалогическому древу). Сейчас – уникально удачное время для изменения этого сценария. Назовём его «окном возможностей». Открыть окно трудно, так как в семьях крепко засела привычка работать ради выживания, которая вытесняет любые мысли о счастливой профессиональной жизни. Будто вирус, она отравляет наше существование и распространяется к родным и друзьям. «У тебя не получится заработать этим деньги!», «Это не профессия, а хобби!», «Сначала заработай, а потом танцуй сколько влезет!», «Сиди и не высовывайся!» – лишь малая часть негативных установок, из-за которых мы лишаем себя, прежде всего, развития. Мы топчемся на месте и никак не поверим в то, что можем получать деньги за то, что нам по-настоящему нравится. И, что ещё хуже – мы обесцениваем профессии! Официант, бармен и парикмахер страдают репутацией людей без перспектив, которые просто «подрабатывают». Так и будет, пока в нас живы уничижительное отношение друг к другу и животная конкуренция. И мы никуда не сдвинемся (разве что вниз по спирали деградации), потому, что единственно правильный шаг – это эволюционировать именно в том, что ты любишь! Тогда официант откроет свой ресторан, а парикмахер создаст авторскую стрижку – это просто вопрос времени. В недавней спонтанной беседе мои слова личным примером подтвердила топ-стилист Ирина Ковалёва, я просто не поверила своим ушам! Молодой девчонкой она взяла в руки ножницы и до сих пор ежедневно прогрессирует в своём мастерстве. Ежедневно через её руки проходят артисты, бизнесмены и политики, и с каждым из них она выстраивает тёплые человеческие отношения. Я просто оставлю здесь всё, что она сказала о будущем своей, и не только, профессии (и, между прочим, беседовали мы в её клубном салоне в центре Сочи, куда записываются в очередь):

«Скоро всё кардинально поменяется, и самое главное – успеть поймать волну. Будут уже не нужны те, кто неосознанно относятся к своей жизни, к людям и профессии. Соревновательность между людьми уйдёт. Мы будем просто получать удовольствие от того, что делаем. Только что ко мне пришла знакомая из соседнего салона красоты. Я поделилась с ней информацией, за которую можно было бы взять деньги. Но для меня важно то, что я хочу донести до людей отношение к этой профессии, а деньги меня догоняют сами. Я думаю, скоро не будет соревнования между брендами – у кого сильнее „блестит“, уйдёт пошлый глянец. У людей поменяются ценности. Кажется, что это утопия, но при таком отношении мы будем жить хорошо, и деньги будут, особенно – у нас в России. Но если вы не будете расти, повышать свою внутреннюю культуру, если не будете грамотны – люди не будут платить вам. Они хотят быть там, где светло, тепло, уютно, где можно не просто постричь волосы, но и наполниться любовью и знаниями. Поймите, парикмахер – это тот человек, который „заряжает“ вас красотой на 3—4 недели вперёд. И он должен постоянно быть в тонусе, учиться профессии, так как она вся завязана на математике, колористике, геометрии. Каждый день я выделяю час на самообразование и поиск новых знаний, даже в выходной. Моя профессия – как классическая музыка. Она делает людей лучше».

Проблема#4: если с самого начала не получается, значит это не призвание.

Нам, с нашим юношеским максимализмом, хочется, чтобы получилось всё и сразу. У кого-то другого ведь получается, правда? Неправда. Лично я таких экземпляров не встречала. Все, кто добился в своём деле мастерства и признания, долго шли через провалы и испытания, мирились с игнорированием и осуждением со стороны окружающих, теряли деньги. И только через несколько лет непрекращающихся усилий к ним пришли первые значимые успехи (изучая чужой прогресс, чаще всего я насчитываю около 8-ми лет «подземной работы»). Всё это время их держит на плаву вера (без неё лучше вообще не начинать) и способность радоваться маленьким победам. Как в молитве Экзюпери, в которой он просит:

«Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов…».

Антуан де Сент-Экзюпери

Эта же идея отражена в древних китайских текстах И-Цзин: её иллюстрирует 9-я гексаграмма, которая называется «Воспитание малым», и основной смысл её в том, что для влияния на ситуацию порой нужны маленькие, порой незаметные шажки человека. Фокусируйтесь на главном, ежедневно прилагайте точечные усилия, и через год вы не узнаете себя!

Поделюсь своей историей на этот счёт. Я начала робкие попытки сделать что-то своё в 2012 году. Вне чёткой концепции, в моей голове по кусочкам рождались идеи – то в свободное время бегала снимать живые выступления музыкантов, то рисовала, то занималась организацией мероприятий. Было сложно из-за внутренней раздробленности. Ясности не было, но я точно знала одно: хочу заниматься искусством, хочу создать площадку для раскрытия творческих способностей людей, для их совместной продуктивной работы и обмена опытом. В один день я рискнула привезти из-за границы интересный молодой музыкальный коллектив и организовать им небольшой тур, совместно с художниками и танцорами. Финальный концерт в Москве был самым ответственным делом, так что я собрала небольшую команду и погрузилась в подготовку. Мы проделали огромную работу: поиск концертного зала, покупка билетов, логистика, реклама, афиши, эфиры на радио, создание уюта для зрителей. Всё шло замечательно, я не ожидала подвоха. Но подводные камни скрывались повсюду, и вылезли они все вместе уже в день мероприятия. Музыканты внезапно дали два других концерта на той же неделе, в обход меня, так что две трети аудитории «утекло» на них. Звукорежиссёр застрял в пробке и привёз технику за полчаса до старта, что погрузило нас в невероятный стресс. Мы настраивали звук в присутствии гостей, в панике извиняясь перед ними. Оборудование оказалось сломанным, из-за чего меня шибануло током, и мы так и не смогли сделать идеальный звук. Видео, которое мы проецировали на экран позади музыкантов, полностью «провалилось», так как чёрный фон оказался недостаточно плотным. Концерт прошёл как в дурном сне, мы прогорели финансово и эмоционально. Наконец, по дороге домой с крыши нашего автомобиля улетела картина очень уважаемого художника, который участвовал в нашем концерте и вживую рисовал под музыку. Пришлось встать на «аварийку» прямо на мосту и ловить драгоценный холст под колёсами машин. Тут-то я и разрыдалась. Сколько ошибок, недоработок было совершено мной – не счесть! После этого я зареклась делать что-то сама. Но уже через пару недель я начала возрождаться из пепла, и через месяц – запустила пошив одежды ручной работы. Но первая вещь получилась совсем не такая, какую я ожидала увидеть (честно говоря, швея просто испортила материал). Сразу после этого я нашла в своём окружении другую мастерицу, с которой мы удачно воплотили в жизнь кучу задумок, большинство из которых… никого не заинтересовали и ни разу не продались. На первом дизайн-маркете я смогла позволить себе самый дешёвый вариант аренды – гвоздь, вбитый в стену в коридоре. На него мы повесили ряд вешалок, и одну из юбок, наконец, купили! Так я сдвинулась с «мёртвой точки». Далее методом проб и ошибок мы собрали небольшую линейку одежды. Но, прежде чем довести вещь до совершенства, я находила недостатки в семи версиях, и только восьмая по счёту меня удовлетворила! Сейчас, после пяти лет не всегда удачных попыток, я делаю всё то, что хотела – ту самую площадку для творческих людей, куда вошли и магазин авторских вещей, и организация мероприятий, и съёмки, и музыка. Да, пришлось заходить на неё с нескольких сторон и терпеть болезненные неудачи, но теперь я знаю, что один взлёт стоит десяти падений!

Проблема#5: человек не умеет продавать свои таланты.

В творческой (да и не только) среде это – настоящий бич! Сколько талантливых людей так и не реализует свои способности только из-за того, что не может обменять их на деньги. Словосочетание «продать себя» ассоциируется с чем-то грязным и нечестным, поэтому лучше уж быть бедным и гордым непонятым художником. Поверьте: лучший способ укрепиться в любимом деле – это получить достойное применение своему профессионализму и честный денежный эквивалент вложенным силам. Если не назначить своим способностям адекватную цену, в конце концов самооценка упадёт на недосягаемое дно, и даже любимая профессия «высосет» из человека ресурсы. В сфере торговли продажа воспринимается нами намного проще: реклама стала чем-то обыденным, красивая упаковка радует глаз, удачный слоган вызывает интерес. Как же тогда перенести всё это в сферу своих личных заслуг? Посредством резюме! Несмотря на тонны современных материалов на эту тему, большинство специалистов не меняют свой подход и по-старинке относятся к нему, как к списку биографических фактов. Нет, друзья, сегодня резюме – это аналог рекламного буклета, посредством которого вы (продавец) общаетесь с работодателем (покупатель). Если вы работаете на себя, то прямым покупателем является ваш клиент, заказчик, слушатель, гость, зритель. Но если вы хотите попасть в уже основанную кем-то компанию, то покупателем становится работодатель, и от этого никуда не деться.

Конечно, когда вы – человек зрелый и состоявшийся, за вас говорят имя, личный сайт, плоды творчества, портфолио и репутация. Но сейчас мы развиваем тему молодых специалистов, которым нужно как-то заявить о себе и набраться практического опыта в интересующей сфере деятельности. Эту тему для нас с вами разобрала Ирина Конторева – основатель ресурса для поиска работы «Вакансии для хороших людей». Ежедневно через её площадку проходят десятки резюме – удачных и провальных – что позволяет ей видеть целостную картину современного рынка труда.

«Есть Запад, где каждый человек продаёт свои способности, и есть мы – у нас другой менталитет. Мы думаем: „А зачем себя продавать, я же и так профессионал! За меня всё скажет портфолио!“. Да, оно скажет, но только после того, как вы достучитесь до работодателя. Резюме для этого и нужно – это продажный документ! Мне должно захотеться вас узнать, пригласить на собеседование. Оно нужно именно для приглашения!»

Ирина Конторева

Итак, что такое резюме?

Резюме должно отражать ваши самые сильные качества, подобно зеркалу. Это – первое знакомство с человеком. Да, для этого сейчас есть социальные сети, но если мы говорим о кадровых службах – они вынуждены просматривать резюме. И здесь такой момент: обычно человек спрашивает, как бы ему составить резюме, в котором он будет выглядеть «молодцом». Дело в том, что если ты на самом деле не молодец, то как бы ты ни украшал его вензелями – это не поможет. Резюме – не волшебный инструмент. Его можно усовершенствовать, но за ним должен стоять реальный профессионал – человек, у которого есть опыт и навыки – то, что можно продавать.

Как оно должно выглядеть?

Когда вы пишете резюме, прежде всего помните о том, что вы – не один. Претендентов много. Человек, который будет его просматривать, уделит документу всего 10—15 секунд. Так что всё самое крутое нужно поднимать наверх, в шапку, а не в конец (это частая ошибка людей, которые думают, мол, ну они прочитают до конца, они же заинтересованы!). «Хантер» цепляется за слова выборочно. Постарайтесь написать его так, чтобы не было никакой воды, лишних функциональных обязанностей. Нужны ваши имя и фамилия, возраст не нужен (это устарело и противоречит закону). Желательно прикрепить фотографию, она тоже вас «продаёт». Спросите у своих друзей, хорошо ли вы на ней получились. Фотопортрет должен быть хорошего качества, и вам следует быть на нём доброжелательным открытым человеком, а не стоять во весь рост в купальнике. Вот, например, в соцсетях рассказывают:

«Девушки не перестают удивлять. Указывают в резюме (аналитик жилого фонда) размер груди. Чтобы на ней рыдать, наверное, после прочтения отчётов».

(из социальной сети Facebook)

Будте адекватным. Оставьте свой телефон и почту, ваш домашний адрес не нужен. Постарайтесь убрать информацию, которая занимает место, но ничего о вас не говорит (рекрутер не поедет к вам по адресу). Также наверху напишите конкретную должность, на которую вы претендуете, и ваши ключевые навыки. Работодатель должен понимать, что вы хотите именно эту работу, а не шарахаетесь из стороны в сторону:

«Я будущий молодой специалист в любых сферах деятельности. Пока что я нигде не работала, но я очень способный человек и все схватываю на лету. Из меня можно „вылепить“ такого специалиста, в котором нуждается ваш бренд или просто такого человека, которого мог бы принять ваш дружный коллектив».

(из резюме, орф. сохранена)

Что имеется ввиду под «ключевыми навыками»?

Это то, что вы умеете делать «руками» – в чём ваше мастерство, в чём ваша уникальность. Конкретно освоенные практические инструменты, а не теоретические знания. Вытащите их наружу и вынесите в шапку резюме. Не надо писать, что вы уверенный пользователь ПК (это и так понятно), пишите, в каких именно программах вы – лучший. Если вы печатаете с огромной скоростью – пишите и это, раз специальность того требует! И тогда работодатель, заинтересованный, будет читать резюме дальше: а где этот человек работал раньше? Вы его «зацепили». Информацию об образовании нужно спустить вниз, если это не что-то особенное – сейчас на него не особо смотрят. Когда «хантеры» собираются и обсуждают тенденции, они прямо говорят о том, что им неинтересны дипломы, им нужны умения. Практические навыки – в приоритете! Когда ты учишься, ты должен об этом помнить, что твоя цель – не красный диплом, а то, что ты умеешь делать лучше всех.

Что писать о своём опыте работы?

В графу «опыт работы» люди пытаются впихнуть буквально всё – мол, я же, типа, работал! Опыт, указанный в резюме, также должен вас «продавать» на конкретную должность. Если вы претендуете на позицию продюсера или дизайнера – не пишите о том, что когда-то работали вожатым в школе, продавцом:

«Работал поваром, но мне хочется себя попробовать в сфере кино».

(из резюме)

Всегда пишите первой строчкой своё последнее место работы и включайте в резюме последние 5—10 лет, так как не всегда работодатель дочитывает список до конца. Если будет нужно – он спросит вас подробнее уже на собеседовании. Если внутри одной компании вы «росли» – нужно кратко описать должности. Меньше формальностей и функциональных обязанностей, которые не рассказывают о вас, как о специалисте. Интересно, что конкретно вы делали, каковы ваши реальные достижения – они вас продают. Например, журналист может предоставить информацию о том, насколько его работа улучшила посещаемость интернет-ресурса. Бухгалтер пусть скажет, что провёл свою компанию через проверки без единого штрафа – это говорит о том, что он – настоящий специалист. В него сразу же «вцепятся»! А то, что вы «просиживали» свою работу – никому не интересно. Если не можете сами о себе написать – обратитесь к своим бывшим работодателям за рекомендацией. Не надо расписывать по месяцам, сколько вы и где работали – указания года и должности достаточно. Не надо детально описывать юридические названия компаний, которые никто не знает.

Что делать, если в профессиональной биографии большие пробелы?

Долгие периоды без работы иногда могут вызвать вопросы на собеседовании, но ничего страшного в этом нет. Говорите как есть. Единственное – человек, который некоторое время был свободным бизнесменом и развивал стартап, очень тяжело идёт работать «под кого-то», он всё берёт в свои руки и им сложно управлять. Если он идёт на должность в компанию, ему будет нелегко, и опытный рекрутер об этом знает, он чувствует это. Работодатель может подумать, что вы пришли «отсидеться», и его это настораживает – ему нужен человек надолго, желательно тот, кто не пробовал вольных хлебов. Фриланс – как укол, и если тебе его сделали, ты уже в любой офис идёшь как в тюрьму, даже если это самый прекрасный офис с печеньками и бонусами. Исключение – если вы поработали «на себя», вам, действительно, это не понравилось и теперь вы хотите вернуться работать в большую компанию – скажите. Но не так:

«Я ищу работу, потому что у меня скоро свадьба. Скоро будет совсем другая жизнь и я не могу позволить себе фрилансерский образ жизни».

(из резюме, орф. сохранена)

Могут ли соцсети стать моим резюме?

Однозначно – да, особенно Facebook. Если вы хотите себя продавать как специалиста, нужно ответственно относиться к своей странице. Есть сейчас одна интересная тенденция в медиа. Раньше было престижно работать в «Коммерсанте», а сейчас все переходят на личности. То есть, профессионал пишет у себя в статусе: «Я ушёл и буду работать в другой компании». И все начинают комментировать, мол, этой новой компании повезло, теперь-то там всё будет круто! Личность становится более значимой, не винтиком. Один человек может поменять медиа! И это отражается на его страничке. Вообще в соцсетях ты сразу понимаешь – твой человек, или не твой. Увидел у него, например, открыточки с поэтическими посланиями – и всё, он уже не «твой»! Важно то, как человек пишет, какой у него круг знакомых. А иногда смотришь общих друзей, и понимаешь: вот он – «твой» человек! Я могу многое узнать через социальные сети, если я там активна, и тогда мне и без резюме ясно, что передо мной настоящий специалист. Например, хорошего пиарщика видно по тому, как он продвигает в сетях свои мероприятия.

Что делать людям, которым нечего писать в резюме?

Всё очень просто: пишите мотивационное сопроводительное письмо! Даже если у вас нет опыта, но вы чему-то где-то научились – нужно это упомянуть. Сначала изучите ту компанию, в которую хотите попасть, и в своём мотивационном письме предложите конкретные реальные улучшения. Например, увидели неработающий счётчик на сайте – скажите, что можете починить, решить проблему. Это очень хорошо продаёт молодых. Обилие фактов о личной жизни и ваше личное мнение не помогут вам устроиться на работу. Посмотрите сами, как это выглядит со стороны:

«Я всегда хотела работать в сфере телевидения и радио. Мне это интересно, и уверенна, что это моё. Увы не довелось еще попасть в эту сферу, но ведь все когда то бывает в первый раз».

«Я очень трудолюбивый человек, любящий заботиться об окружающих. У меня отличное законченное годом ранее высшее образование по специальности „Инженерная геология“. Но так получилось, что проработав в этой сфере полгода, я решила с благодарностью принять опыт и уйти туда, куда всю жизнь тянуло, а именно в искусство».

«Имею три татуировки на теле и вообще немного странная».

«Я левша, очень креативный, 3 года занимался музыкой. Люблю готовить и читать».

«Умею думать „глазами“».

«Обожаю осень и горячий кофе».

«О себе я напишу завтра ибо уже ночь».

(из резюме, орф. сохранена)

И, наконец, почаще задавайте себе вопрос: а что нужно именно этому работодателю? Если вы сможете ответить на него и решить проблему компании – это верный признак того, что вас пригласят.

Свободного времени не бывает

Признаюсь, я не самый ностальгичный человек на свете. Пустое блуждание в воспоминаниях – не про меня. Назад я оглядываюсь только с одной целью: анализ последствий совершённых действий. Так вот, худшее, что я делала в жизни:

1. покупала сигареты

2. гневалась

3. тратила своё время впустую

Последнему пункту из списка ошибок юности посвящена эта глава. Откуда взялось понятие «свободного времени» и куда его – это время – девать? Появилось оно, уверена, из-за массовой неосознанности и нежелания заниматься собой. Условно говоря, нам выдан некий временной отрезок на выполнение задач в различных областях (учёба, работа, отдых, путешествия, семья, здоровье, друзья, творчество и т. д. – каждому свой комплект), но мы не умеем грамотно распределять задачи внутри этого отрезка. Большинство из нас «перекосило» в ту или иную сторону. Это история измотанного учёбой ребёнка, трудоголика, домохозяйки – любого человека, чья жизнь ограничена набором рутинных действий внутри одного жизненного сектора. Ну нельзя в современном мире только работать или только учиться, нельзя! Фанатично убиваться в спортзале – тоже нежелательно. К чему приводит полное погружение в работу – знает каждый трудоголик. Сначала он жертвует здоровьем, а потом, разочаровавшись, становится бродягой-дауншифтером. Студент, вырвавшись из института, клянётся больше никогда не открывать учебник. А домохозяйка после десятилетия бытовой рутины бросает мужа и пускается во все тяжкие в поисках второй молодости. То есть, они дорвались до «свободного времени» и теперь берут от него всё, чего не смогли взять раньше. Такое поведение травматично для психики, так как после этих качелей человек не всегда способен войти в нормальное житейское русло и достичь даже самой скромной цели.

Итак, что нам делать с собой сегодня, чтобы завтра быть в здравом уме и состоянии баланса:

Шаг#1: составьте список дел и занятий «для души».

Они должны соответствовать именно вашим потребностям и ценностям. Возможно, это будет обязательный ежедневный массаж лица или кружок стрельбы из лука – главное, чтобы от этого, как говорится, бабочки порхали в животе. У вас должна быть некая «своя территория», на которой вы отключаетесь от быта и профессиональных вопросов. Если вы не будете регулярно туда уходить из-за рабочих перегрузок, вы в один прекрасный день возненавидите даже некогда любимую работу.