Полная версия:

Познавательные психические процессы: Хрестоматия

Теперь можно вернуться к иллюзиям. Если бы шкалирующий механизм константности, имеющий тенденцию компенсировать изменения расстояния, приводился в действие теми деталями перспективного рисунка, которые указывают на глубину, то мы должны были бы ожидать появление наблюдаемых искажений восприятия в рисунках, вызывающих иллюзии. Это очень разумная теория. Ее большим достоинством является то, что она не постулирует ничего такого, что было бы нам еще неизвестно. Она объединяет два общеизвестных явления, предполагая, что иллюзорные нарушения – это результат действия шкалирующего механизма константности при его неправильном использовании. Так как рисунки, вызывающие иллюзии, по существу плоские, легко понять, что если все же детали рисунка, отражающие перспективу, вводят в действие механизм константности, то включение этого механизма должно расцениваться как неуместное. Части рисунков, воспринимаемые как более отдаленные, будут увеличиваться. В этом и состоит сущность явления.

Но одно дело – выдвинуть теорию, другое – доказать ее справедливость. Фактически принятие этой теории создало известные трудности, к рассмотрению которых мы сейчас и перейдем. Рисунки, вызывающие иллюзии, как правило, выглядят плоскими, двухмерными. Мы должны объяснить:

1) почему эти рисунки кажутся плоскими, несмотря на наличие деталей, указывающих на перспективу;

2) каким образом может включаться в действие механизм константности, если эти рисунки выглядят плоскими, когда, согласно закону Эммерта, механизм константности функционирует лишь в соответствии с видимым расстоянием. Я полагаю, что именно эти трудности и препятствовали серьезному обсуждению данной теории до настоящего времени. Теперь посмотрим, не можем ли мы преодолеть эти трудности.

Первое затруднение объяснить сравнительно просто. Когда мы смотрим на рисунки, вызывающие иллюзии, мы видим не только сами рисунки, но и бумагу, на которой они изображены. Рисунки выглядят плоскими, потому что они расположены на плоской поверхности. Что произойдет, если мы сохраним рисунки, но уберем поверхность, на которой они изображены?

Это легко сделать, если изготовить проволочные модели этих рисунков и раскрасить их светящейся краской, чтобы они светились в темноте. Если подобные светящиеся модели рисунков рассматривать в темноте, глядя на них одним глазом, чтобы исключить стереоскопическую информацию об их действительной глубине или ограничить эту информацию, мы обнаружим, что модели кажутся трехмерными. Модель стрелы, например, больше не будет казаться плоской: она похожа на угол. Модель стрелы с расходящимися концами наконечников похожа на внутренний угол, а со сходящимися концами – на внешний угол здания, как это соответствует законам перспективы, и они неотличимы от настоящих трехмерных моделей углов. Это наблюдение раскрывает причину того, почему подобные рисунки в обычных условиях кажутся плоскими: фактура бумаги является источником информации, противоречащей той, которая поступает от деталей рисунка, указывающих на перспективу, что и мешает появлению ощущения глубины. Это очень важно учитывать художнику, так как фактура его бумаги или холста всегда будет конкурировать с теми деталями его рисунка, которые передают глубину, и мешать видеть его в трех измерениях. Удалим фактуру – и удивительным образом появится ощущение глубины. В этом и заключается причина, почему цветные фотографические пленки при простом просматривании могут казаться более убедительными по глубине, чем когда они проецируются на экран, особенно если свет довольно тусклый, так что легкие недостатки поверхности пленки не выявляются.

Второе утверждение – то, что механизм константности работает в соответствии с видимым расстоянием, как это гласит закон Эммерта, – оспорить труднее, и оно поддерживается крупными специалистами. Так, Ительсон, цитируя для подкрепления своей точки зрения пятерых выдающихся психологов, которые работали над этой проблемой, говорит следующее: «Константность, по общему мнению, зависит от нашей собственной оценки расстояния». Тем не менее я буду оспаривать это утверждение, так как уверен, что оно не только ошибочно, но и задерживает развитие адекватной теории.

Рисунки, вызывающие иллюзии, как правило, кажутся плоскими; верно также и то, что механизм константности работает в соответствии с видимым расстоянием, как это утверждает закон Эммерта, однако из этого не следует, что константность непременно связана с видимым расстоянием. Есть все основания думать, что константность регулируется признаками глубины, даже если им противоречат другие детали рисунка, как это, например, происходит, когда рисунок с перспективой или рисунки, вызывающие иллюзии, изображены на грубой бумаге. Если бы мы могли показать, что это именно так, тогда мы объяснили бы иллюзии и узнали бы нечто новое относительно механизма константности.

Теперь мы должны рассмотреть еще одну группу фактов, доказывающих, что неадекватное действие механизма константности может вызывать искажения восприятия рисунка. Это заставит нас заняться техническими и довольно сложными вопросами, но вот эти факты.

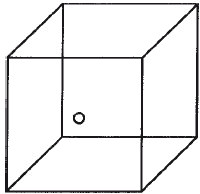

Мы можем взять рисунки с двойственным восприятием глубины. Эти рисунки (например, куб Неккера, рис. 1.17) вызывают попеременно то одно, то другое восприятие глубины и даже то один, то другой сетчаточный образ, хотя входная информация остается неизменной.

Рис. 1.17. Этот рисунок меняется по глубине: плоскость куба, отмеченная небольшим кружком, иногда кажется расположенной спереди, иногда сзади. Можно считать, что подобное чередование восприятия глубины представляет собой смену перцептивных «гипотез». Зрительная система принимает то одну, то другую гипотезу, никогда не останавливаясь ни на одном решении. Этот процесс происходит при обычном восприятии, но тогда, как правило, существует единственное однозначное решение

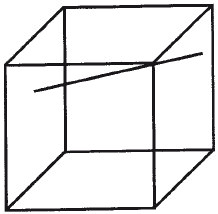

Теперь, если мы внимательно посмотрим на куб Неккера, то обнаружим, что хотя поверхности куба меняют свое расположение по глубине, они не изменяются по величине. Этот факт прямо говорит нам о том, что механизм константности здесь не вовлекается, не приводится в действие признаками глубины, изображенными линейным образом на бумаге. Если мы сделаем светящийся куб (проволочную модель, покрытую светящейся краской, чтобы она была видна в темноте, благодаря чему мы исключаем влияние структурного фона бумаги на восприятие), то получим совершенно иные результаты. Когда наш светящийся куб изменяется по глубине, он сразу же изменяется и по форме. Та поверхность куба, которая воспринимается как дальняя, кажется больше, хотя обе поверхности куба фактически одинаковой величины. Таким образом, мы видим на этом примере, что закон Эммерта применим и к двойственным изображениям. Если мы сделаем настоящий трехмерный куб, то обнаружим, что, когда он переворачивается в нашем восприятии, мы видим вместо куба усеченную пирамиду, поскольку та поверхность куба, которая кажется ближе, выглядит меньше, чем та, которая воспринимается как более удаленная; здесь константность действует в обратном порядке, в соответствии с видимой, а не истинной глубиной, что и приводит к искажениям величины при изменении восприятия глубины. Этот факт может убедить в том, что восприятие глубины, по существу, связано с константностью; однако рассмотрим следующие факты. Возьмем рисунок куба, изображенный на бумаге, но с добавочной линией, как показано рис. 1.18. Эта линия, несмотря на то что она фактически прямая, кажется изогнутой в том месте, где она пересекает угол куба. Теперь тщательно проследите за этой линией, когда куб изменяется (неожиданно) по параметру глубины. Вы увидите, что линия продолжает казаться изогнутой точно таким же образом. Здесь мы видим нечто совершенно иное по сравнению с тем, что происходит, когда подобная линия добавляется к настоящему трехмерному светящемуся кубу: тогда линия будет тоже казаться изогнутой (вследствие константности), но направление изгиба меняется, когда восприятие куба изменяется по глубине.

Изгиб линии, пересекающий угол нарисованного куба, определяется не тем, кажется ли этот угол внутренним или внешним, а просто тем, является ли этот угол внутренним или внешним в обычных условиях трехмерного восприятия.

Рис. 1.18. Линия, пересекающая угол куба Неккера, кажется слегка изогнутой, хотя фактически она прямая. Она кажется такой же изогнутой и тогда, когда куб переворачивается по глубине. Из этого следует, что иллюзионный изгиб линии не является результатом воспринимаемой глубины. Но если сделать светящуюся модель куба, направление изгиба линии будет меняться с каждым изменением ориентации куба

Это важное обстоятельство, так как оно подтверждает, что иллюзорное искажение линии возникает не вследствие механизма константности, действующего в соответствии с видимой глубиной, а прямо согласуется с признаками глубины, хотя бы им и противоречила фактура бумаги, из-за которой куб кажется плоским. Если мы поместим линию, подобную этой, поперек светящегося куба, то направление изгиба этой линии будет изменяться с изменением ориентации куба в нашем восприятии; здесь закон Эммерта перестает действовать.

Можно измерить видимую глубину, восприятие которой возникает благодаря перспективе или другим признакам глубины; это можно сделать с помощью ряда технических приемов, обеспечивающих объективное измерение видимой глубины. С помощью этих приемов (предложенных автором) можно прямо соотнести видимую глубину с иллюзиями.

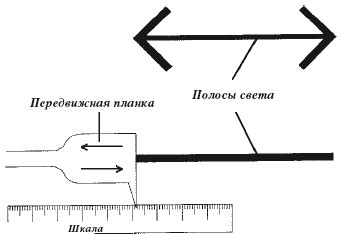

Довольно легко вычислить меру иллюзии типа искажений величины или формы, о которых идет речь в этой главе. Это можно сделать с помощью набора различных линий или форм, предложенных наблюдателю, с тем чтобы он выбрал среди них ту, которая больше всего похожа на рисунок, вызывающий иллюзию, как видит ее сам наблюдатель. Разумеется, важно показывать наблюдателю сравниваемую с образцом линию так, чтобы она не искажалась! В опыте иногда лучше использовать такое приспособление, которое дает возможность наблюдателю или экспериментатору производить непрерывное подравнивание сравниваемой линии или набора линий с образцом. Такое приспособление для сравнения линий показано на рис. 1.19.

Рис. 1.19. Как измерить иллюзию. Наблюдатель смотрит на стрелу и сравниваемую с ней линию, которую он устанавливает так, чтобы она оказалась той же длины, что и искаженная стрела. Таким образом можно непосредственно измерять степень иллюзии. (Измерение, однако, возможно только тогда, когда иллюзия не является логически парадоксальной.) На рисунке показано, как выглядит аппаратура сзади, со стороны экспериментатора

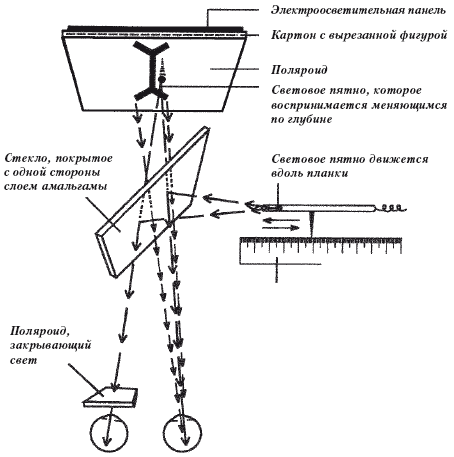

Труднее измерить видимую глубину. Это может показаться даже невозможным. Но рассмотрим рис. 1.20. Рисунок освещается сзади, чтобы избежать влияния фактуры фона на восприятие, и виден через экран поляроида. Другой экран поляроида помещается над одним глазом под углом к первому так, чтобы свет от рисунка не достигал этого глаза. Между глазами и рисунком помещается стекло, покрытое с одной стороны тонким слоем амальгамы, через которое виден рисунок и которое также отражает одно или несколько небольших источников света, вмонтированных в оптическую линейку. Эти источники света кажутся расположенными на рисунке. Конечно, с точки зрения оптических законов, они действительно находятся на рисунке, но только в том случае, когда расстояние от источников света до глаз равно расстоянию от рисунка до глаз. Однако маленький источник виден обоими глазами, в то время как рисунок виден только одним глазом, потому что другой закрыт поляроидом. Передвигая источники света по оптической линейке, мы можем поместить их таким образом, что они будут казаться расположенными на том же самом расстоянии от наблюдателя, что и любая часть рисунка. Если рисунок имеет перспективу или другие признаки глубины, тогда наблюдатель помещает источники света не на истинном расстоянии, которое отделяет его от рисунка, а на том, которое, как ему кажется, отделяет его от той части рисунка, на которую он наводит световое пятно. Для людей с нормальным бинокулярным восприятием глубины это довольно простая задача, и таким способом можно измерить кажущуюся глубину.

Рис. 1.20. Как измерить кажущуюся глубину изображения. Рисунок (плоский) освещается сзади, чтобы избежать влияния структуры фона, что создает парадоксальное впечатление глубины. Свет от рисунка проходит через поляроид, закрывающий один глаз. Регулируемое испытуемым световое пятно посылается на рисунок путем отражения от стекла, покрытого с одной стороны тонким слоем амальгамы. Это пятно рассматривается обоими глазами и устанавливается испытуемым на видимое расстояние от любой избранной части рисунка. Таким образом с помощью бинокулярного зрения измеряется монокулярно видимая глубина

Эти опыты показывают, что рисунки, вызывающие иллюзии, действительно воспринимаются как обладающие глубинной в соответствии с теми деталями, которые указывают на перспективу, и что иллюзия усиливается, когда признаки, по которым судят о глубине, становятся более выразительными.

Таким образом, мы видим, что иллюзии связаны с восприятием глубины.

Искажения и перспектива

В западном мире комнаты почти всегда прямоугольные, и у многих предметов, как, например, у ящиков, углы прямые. Кроме того, многие объекты, например шоссейные и железные дороги, представляют собой длинные параллельные, сходящиеся в перспективе. Люди в западном мире живут в зрительной среде, богатой признаками перспективы, указывающими на расстояние. Мы можем задать вопрос: будут ли возникать иллюзии, которые, как мы полагаем, связаны с перспективой, у людей, живущих в другом окружении, где мало прямых углов и длинных параллельных линий? К счастью, были проведены некоторые исследования восприятия людей, живущих в подобной среде, и сделаны измерения их восприимчивости по отношению к такого рода рисункам.

Представителями людей, живущих в «неперспективном» мире, являются зулусы. Их мир можно охарактеризовать как «культуру круга»: их жилища круглые, двери тоже круглые, они распахивают свою землю не прямыми, а закругленными бороздами, и лишь немногие предметы их обихода обладают углами или прямыми линиями. Таким образом, зулусы идеальные испытуемые для наших целей. Было обнаружено, что они испытывают иллюзию стрелы лишь в небольшой степени, в то время как другие иллюзии у них почти совсем не возникают. Было проведено исследование людей, живущих в густом лесу. Восприятие этих людей представляет интерес, поскольку они не видят предметов на большом расстоянии, так как у них в лесу имеются лишь небольшие свободные пространства. Когда их вывезли из леса и показали объекты, расположенные на большом расстоянии, они воспринимали их не как удаленные, а как маленькие. У людей, живущих в условиях западной культуры, подобные искажения восприятия возникают, когда они смотрят вниз с высоты. Из окна верхнего этажа объекты кажутся слишком маленькими с точки зрения наблюдателя, хотя кровельщики и люди, работающие на лесах и перекрытиях небоскребов, сообщают, что они видят объекты внизу без искажений. По-видимому, непосредственный опыт – важный фактор в установлении зрительной оценки объектов.

Этот вывод следует также из наблюдений над ослепшим в детстве человеком, у которого зрение было восстановлено операционным путем в зрелые годы. Вскоре после операции он думал, что может выпрыгнуть из окна больницы, не причинив себе вреда, хотя окно находилось на высоте 10–12 метров. Хотя он ошибался при оценке высоты (расстояния до земли), в оценке знакомых ему горизонтальных расстояний он был довольно точен. Подобно зулусам, у него не возникали никакие обычные иллюзии, кроме иллюзии стрелы, да и то в небольшой мере.

Иллюзия стрелы была измерена у некоторых животных, особенно у голубей и рыб. Методика опыта заключалась в том, что у экспериментальных животных вырабатывалась реакция выбора более длинной из двух линий, и после того как эта реакция закреплялась, им предъявлялся рисунок со стрелами, древки которых были объективно одинаковой длины. Выберут ли они стрелу, которая кажется нам длиннее? И голуби, и рыбы выбирали именно эту стрелу. Таким образом, очевидно, что животные также испытывают иллюзии.

(Фактически этот эксперимент не так прост, как это может показаться, поскольку важно установить, что животные реагируют именно на длину древка стрелы, а не на длину всей фигуры. Для этого приходилось вырабатывать у животных дифференцировки на линии, имеющие различную форму наконечников на обоих концах для того, чтобы быть уверенным, что именно длина самих линий, а не общая длина фигуры вызывает реакцию животных. В этот период тренировки следовало быть осторожным и не использовать в качестве наконечников такие, которые могли бы вызвать иллюзии.)

Свидетельства представителей тех культур, в которых мало символов перспективы (хотя им все же свойственны некоторые признаки перспективы, например те, которые возникают при движении, то есть признаки «динамической перспективы»), показывают, что они испытывают лишь слабые иллюзии или же полностью лишены их, если признаки перспективы в рисунке едва намечены. Наблюдение над человеком, ослепшим детстве, также обнаруживает, что иллюзии частично зависят от предварительного зрительного опыта. Факты, полученные в экспериментах над животными, свидетельствуют, что иллюзии свойственны не только перцептивной системе человека, но возникают также и при менее развитых глазах и мозге. Было бы интересно поместить животных в среду, лишенную признаков перспективы, а затем исследовать их иллюзии. Вполне вероятно, что иллюзий у них не будет. Фактически попытка провести такой эксперимент на рыбах была сделана в лаборатории автора. Но, к сожалению, эти рыбы погибли, хотя, вероятно, не из-за нарушений восприятия.

К тому, что мы сказали о представителях иных культур, следует добавить, что эти люди мало или совсем не рисовали и не фотографировали знакомые предметы, так же как и слепой в прошлом человек, после того как он прозрел. Вероятно, признаки перспективы используются только после накопленного опыта, после того как зрительные ощущения связываются с тактильными, и только тогда соответствующие признаки перспективы вызывают искажения величины при восприятии плоских изображений. Имеются некоторые доказательства того, что модели рисунков, о которых шла речь выше, вызывают нарушения восприятия величины и при оценке их на ощупь. Так, по-видимому, происходит и у слепых людей, ощупывающих подобные модели. Факты такого рода прежде всего относятся к иллюзии стрелы, хотя, возможно, это не лучшее подтверждение гипотезы, поскольку ошибки в оценке длины подобных моделей могут быть обусловлены ограниченными возможностями тактильной системы в оценке пространственных соотношений, вследствие чего возникает тенденция помещать конец линии за углом при ощупывании расходящихся концов наконечника и перед вершиной угла при ощупывании сходящихся концов наконечника стрелы. Таким образом и возникает ощущение удлинения первой и укорочения второй стрелы. Как уже было сказано (в связи с обсуждением теории ограниченной остроты зрения), это самое неубедительное объяснение иллюзий, касающихся зрения, потому что зрительная система обладает высокой чувствительностью; однако возможно, это служит объяснением для осязания, где чувствительность настолько низка, что эта причина может привести к искажению углов моделей стрел. Все это звучит довольно тривиально: серьезный разговор о тактильных иллюзиях может состояться лишь после того, когда мы узнаем о них значительно больше <…>.

Д. Креч, Р. Крачфилд, Н. Ливсон

Восприятие движения и времени[12]

Зрительное восприятие движения не объясняется просто реальным физическим движением стимулов в окружающей среде. Например, в случае индуцированного движения, возникающего при относительном перемещении двух объектов, видится движущимся не обязательно именно тот объект, который движется реально. В случае кажущегося движения имеется вполне убедительное впечатление движения, несмотря на то что реальное движение вообще отсутствует. Автокинетический эффект возникает, например, при наблюдении в полной темноте единственного подвижного источника света. Все эти типы «иллюзорного» движения наблюдатель не может отличить от физически реального.

Перцептивная организация всего поля сильно влияет на скорость и направление воспринимаемого движения. Движущиеся объекты часто имеют для нас сложные свойства (например, «причинность»), описываемые психофизическими законами. Также может изучаться восприятие времени: могут быть определены некоторые факторы, влияющие на субъективную длительность данного интервала. Например, на восприятие времени влияют медикаменты. Вообще говоря, то, что ускоряет процессы в организме, имеет тенденцию ускорять течение времени, а психологические депрессанты имеют тенденцию замедлять его.

Оценка коротких временных интервалов может отражать работу механизмов, отличных от тех, которые обеспечивают оценку длительных интервалов. В случае коротких интервалов есть тенденция недооценивать ничем не заполненные промежутки времени. В случае длительных интервалов точность оценки времени зависит от событий в окружающей среде и состояний организма.

Зрительное движение

Зрительное восприятие движения – один из самых увлекательных разделов психологии восприятия. Как и большинство основных феноменов, восприятие движения объектов в окружающей среде на первый взгляд не представляет особых проблем. Вопрос: почему мы видим, как движется объект? Ответ: просто потому, что объект движется и, двигаясь, меняет свое положение в пространстве; поскольку мы замечаем эти изменения, мы «видим» движение. Теперь этот простой ответ вообще не является ответом. Часто физическое движение не воспринимается, а видимое движение наблюдается там, где полностью отсутствует реальное движение.

Индуцированное движение

Возьмем в качестве примера иллюзорное движение луны за облаками. Он иллюстрирует и то, что реально движущийся объект (облака) может казаться неподвижным, и то, что реально неподвижный объект (луна) может восприниматься движущимся. Говорят, что движущийся предмет «вызывает» видимость движения другого предмета, поэтому мы называем это явление «вызванным», или индуцированным движением.

Чтобы понять его, давайте сначала проанализируем стимульную ситуацию. На сетчатке имеются изображения луны и облаков. Поскольку облака приближаются к луне, расстояние между их изображениями на сетчатке сокращается. Именно это расстояние между двумя проекциями на сетчатке и формирует стимул для восприятия движения.

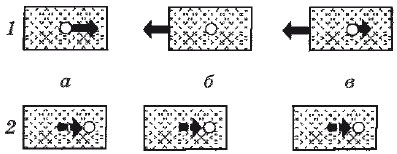

Если вся информация, которую мы имеем, состоит в смещении двух предметов относительно друг друга, то ситуация двусмысленна с точки зрения наблюдателя: в действительности могут двигаться как каждый из объектов в отдельности, так и оба объекта вместе. Тогда какой же из них будет восприниматься движущимся? Вообще при наличии логической возможности восприятия движения любого объекта «двигаться» имеет тенденцию тот, который видится как фигура относительно фона, создаваемого другим объектом. Это можно легко продемонстрировать следующим образом. Войдем в затемненную комнату; на стене ее светящиеся контуры прямоугольника, а внутри них световая точка. Прямоугольник и точка сделаны так, что могут двигаться независимо друг от друга. Проведем три эксперимента (см. рис. 1.21).

Первый: прямоугольник неподвижен, точка медленно движется вправо; при этом точка видится движущейся вправо, а четырехугольник неподвижным. Здесь восприятие соответствует физической ситуации. Второй эксперимент: точка неподвижна, четырехугольник движется влево. Теперь восприятие не соответствует реальности, поскольку здесь также наблюдается неподвижный прямоугольник и движущаяся вправо точка. В третьем эксперименте прямоугольник движется влево, одновременно с ним точка движется вправо. И снова испытуемый видит, что прямоугольник неподвижен, а точка движется вправо.

Рис. 1.21. Три экспериментальные ситуации, создающие эффект индуцированного движения. Точка и прямоугольник могут двигаться независимо друг от друга. Сплошные линии указывают физическое движение, пунктирные – видимое движение: а) реально движется только точка; б) реально движется прямоугольник; в) реально движутся и точка, и прямоугольник. Несмотря на это, во всех случаях воспринимаемое движение одинаково: кажется, что движется точка, а прямоугольник остается неподвижным. Три различных физических движения имеют своим результатом идентичное восприятие движения. 1 – действительное движение; 2 – конечное положение и воспринятое движение