Полная версия:

Познавательные психические процессы: Хрестоматия

Существует много так называемых галлюциногенных лекарств, вызывающих яркие и фантастические образы, часто сопровождающиеся экстремальными эмоциональными состояниями. Представляет огромный интерес вопрос о том, каким образом воздействует на мозг даже небольшая концентрация определенных веществ. Почти столь же яркие (гипнотические) образы могут возникать и в просоночном состоянии, когда они могут быть похожими на кадры цветового фильма, а наиболее яркие сцены как живые проходят перед глазами, хотя глаза и закрыты.

Было обнаружено, что галлюцинации появляются также у людей, заключенных в одиночных тюремных камерах или помещенных с целью эксперимента в изолированные камеры с ослабленным или диффузным освещением, что достигается с помощью специальных темных очков, где ничего не происходит на протяжении многих часов или дней. По-видимому, при отсутствии сенсорной стимуляции деятельность мозга может стать бесконтрольной и продуцировать фантастические образы, которые могут доминировать над реальными впечатлениями. Возможно, что это отчасти происходит и при шизофрении, когда больной в малой степени контактирует с окружающим миром и, по существу, оказывается изолированным. Подобные последствия изоляции интересны не только с клинической точки зрения, они могут представлять некоторую опасность и в обычной жизни. Люди могут быть практически изолированы на протяжении нескольких часов в промышленных условиях, где мало что приходится делать и где контроль перешел от оператора к автоматам <…>.

Рисунки, вызывающие неприятные ощущения (дискомфорт)

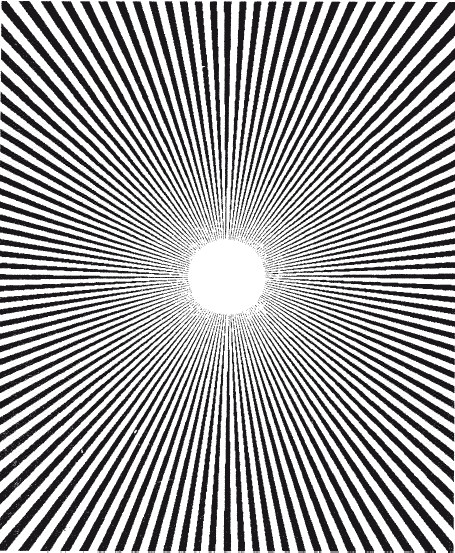

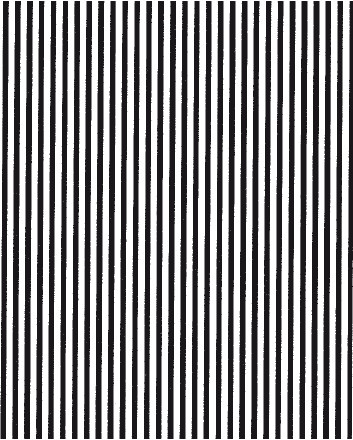

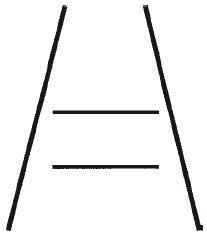

Существуют рисунки, которые вызывают исключительно неприятные ощущения. Они могут быть довольно простыми, состоящими обычно из повторяющихся линий. Расходящиеся лучи, как на рис 1.8, или параллельные линии, как на рис. 1.9, недавно исследовались Д. М. Мак-Кеем; автор считает, что зрительная система выходит из строя из-за перенасыщенности подобных структур. Дело в том, что здесь воспроизводится небольшая часть такого рисунка, про другие можно просто сказать: «остальное такое же». Мак-Кей утверждает, что зрительная система обычно использует перенасыщенность объектов, чтобы сэкономить свою работу по анализу информации. Рисунок с расходящимися лучами представляет собой крайний вариант «перенасыщенных рисунков», которые вызывают нарушение в работе зрительной системы. Еще неясно до конца, почему это происходит. Можно представить себе другие рисунки, по-видимому, такие же перенасыщенные, которые не оказывают подобного действия на зрительную систему. Это весьма интересная мысль, заслуживающая внимания. Рисунок с расходящимися лучами вызывает любопытное последействие; если смотреть на него в течение нескольких секунд, появляются волнистые линии. Они видны в течение некоторого времени и после того, как взор переводится на однородное поле, например на простую стену. Остается неясным, являются ли причиной подобного явления мелкие движения глаз, смещающие повторяющиеся линии по сетчатке и таким образом посылающие массовые сигналы рецепторов «включения» и «выключения». Если это так, то описанный эффект сходен с нарушением зрительной системы, возникающим при мелькающем свете. Как бы там ни было, вполне возможно, что работа зрительной системы определенным образом нарушается, и этот эффект следовало бы учитывать в тех случаях, когда повторяющиеся структуры используются для декорации.

Рис. 1.8. Рисунок с лучами, исследованный Мак-Кеем. Не вызывает ли нарушение работы мозга перенасыщенность этого рисунка? Или близко расположенные линии стимулируют систему восприятия движения изображение/сетчатка вследствие небольших движений глаз, смещающих изображение на сетчатке? Если после рассмотрения этого рисунка перевести взгляд на пустую стену, то возникает эффект последействия, похожий на движущиеся зерна риса. Подобное явление возникает после наблюдения за движущимся объектом при «эффекте водопада». Узоры из изогнутых линий могут переливаться на фоне последовательных образов

Рис. 1.9. Близко расположенные параллельные линии производят почти такое же впечатление, как и рисунок с лучами Мак-Кея

Зрительные искажения

Некоторые простые рисунки мы видим искаженными. Эти искажения могут быть довольно большими. Часть рисунка может казаться на 20 % длиннее или короче; прямая линия может настолько искривляться, что трудно поверить, что она действительно прямая. В сущности, все мы видим эти искажения, причем в одном и том же направлении в каждом подобном рисунке. Обнаружено, что то же явление наблюдается и у животных. Это показано в экспериментах, в которых животные обучались выбирать, скажем, более длинную из двух линий. Затем под влиянием иллюзии животные будут выбирать линию, кажущуюся длиннее и нам, хотя фактически она той же самой длины, что и сравниваемая с ней линия. Этот результат получен у голубей и у рыб. Все это говорит о том, что существует какой-то общий фактор, лежащий в основе этих иллюзий. Это достойный предмет для исследования.

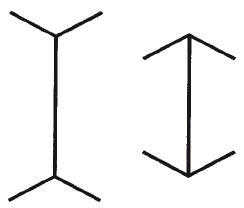

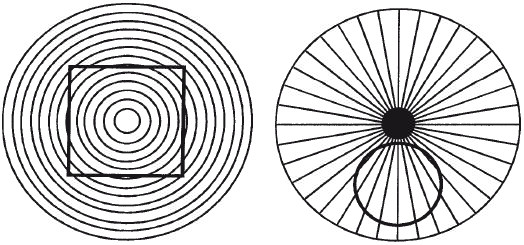

Для объяснения этого явления выдвигалось много теорий, однако большинство из них легко можно опровергнуть экспериментально или отвергнуть как мало продуманные и потому бесполезные. Прежде всего мы коротко остановимся на различных теориях, от которых можно с уверенностью отказаться, после чего попытаемся изложить более адекватные теории. Но сначала нам следует испытать на себе некоторые иллюзии. Рисунки 1.10-1.12 демонстрируют многие из наиболее известных иллюзий. Они носят имена открывших их исследователей, главным образом психологов, работавших в Германии в прошлом столетии. Однако удобнее было бы дать некоторым из них описательные названия.

Рис. 1.10. Иллюзия Мюллер-Лайера, или иллюзия стрелы. Стрела с расходящимися вверх и вниз концами кажется длиннее, чем стрела с наконечниками, обращенными внутрь. Почему?

Рис. 1.11. Иллюзия Понцо, или иллюзия железнодорожных путей. Верхняя горизонтальная линия кажется длиннее. Эта линия продолжает восприниматься как более длинная, в каком бы положении мы не рассматривали рисунок. (Попробуйте поворачивать книгу.)

Наиболее известным из рисунков такого рода являются стрелы Мюллер-Лайера, изображенные на рис. 1.10. Это просто пара стрел, древки которых одинаковой длины, но одна стрела имеет наконечники с расходящимися, а другая – со сходящимися к древку концами. Стрела с расходящимися наконечниками кажется длиннее, хотя фактически обе стрелы одинаковой длины. Мы будем называть этот рисунок просто иллюзией стрелы. Второй пример также хорошо известен, и специалисты называют его фигурой Понцо. Он состоит всего из четырех линий: двух одной и той же длины, идущих рядом, но не сходящихся, и между ними двух других, равных по длине и параллельных (см. рис. 1.11). Одна из линий, расположенная в узкой части пространства, заключенного между двумя сходящимися линиями, кажется длиннее, хотя фактически обе параллельные линии одинаковой длины. Мы будем называть этот рисунок иллюзией железнодорожных путей.

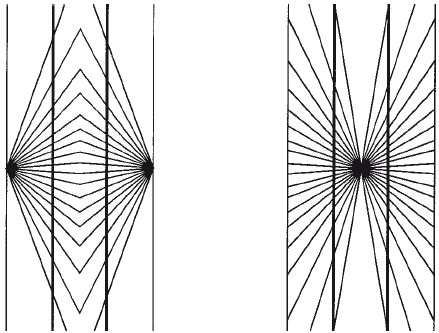

Рис. 1.12 показывает два варианта рисунка Геринга. Я буду называть его иллюзией веера.

Рис. 1.12. Рисунок Геринга, или иллюзия веера. Расходящиеся в виде лучей линии изгибают наложенные на них прямые. (Это пример иллюзии, где одна часть рисунка влияет на другую, в то время как стрелы Мюллер-Лаейра неверно воспринимаются сами по себе.)

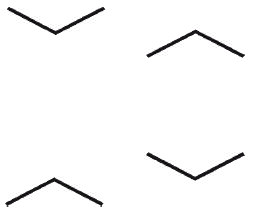

Наконец, мы имеем рисунки, на которых квадрат и круг искривляются на фоне круговых или скрещивающихся линий (рис. 1.13). Нет необходимости давать этим рисункам специальные названия, поскольку мы нечасто будем обращаться к ним, и они усложненные варианты геринговской иллюзии веера. Иллюзии можно подразделить на две группы: одни – это искажения, вызываемые фоном определенного рода (например, иллюзия веера), другие – это искажения самой фигуры (например, иллюзия стрелы), без фона. Эти самостоятельные искажения наиболее ясно показаны на рис. 1.14, на котором изображены наконечники стрел без древков: наконечники смещаются сами по себе, хотя на рисунке нет иных линий. С другой стороны, при иллюзии веера расходящиеся лучи сами по себе воспринимаются без искажения, однако любая фигура, наложенная на них, искажается определенным образом. Эти рисунки вызывают искажения, но сами не искажаются.

На протяжении последних ста лет психологи пытались объяснить эти иллюзии, однако только в настоящее время мы приходим к пониманию того, почему подобные рисунки нарушают работу зрительной системы.

Рис. 1.13. Поразительное влияние фона, вызывающее искажение фигуры, сходное с иллюзией веера Геринга

Рис. 1.14. Наконечники стрел Мюллер-Лайера без древков. Иллюзия сохраняется, хотя и становится более лабильной

Теории, которые мы можем отвергнуть

1. Глазодвигательная теория. Эта теория предполагает, что те детали рисунка, которые вызывают иллюзию, заставляют глаза смотреть в «неправильное» место. При иллюзии стрелы считается, что глаза посредством наконечников уводятся от линии в сторону, благодаря чему длина линий воспринимается неверно; или – альтернативная теория – что глаза отвлекаются на внутреннюю часть рисунка. Однако это неверно. Изображение стрел можно зафиксировать на сетчатке с помощью специального оптического стабилизирующего устройства (или еще проще – при рассматривании последовательного образа рисунка, который остается после яркой вспышки фотографической лампы), тогда движения глаз не могут перемещать изображение по сетчатке, тем не менее иллюзия сохраняется и не слабеет.

Глазодвигательная теория иногда формулируется в несколько иной форме, может быть, с целью преодолеть эти трудности. В этом варианте теории предполагается, что искажения вызывают не действительные движения глаз, а тенденция совершать глазные движения. Мы можем с уверенностью отказаться от этих пояснений по следующим соображениям. Глаза могут двигаться или иметь тенденцию к движению в данный момент лишь в одном направлении, между тем как искажения рисунка могут происходить в одно и то же время в любом числе направлений (смотрим пару стрел на рис. 1.10). Первая стрела удлиняется, а вторая укорачивается в одно и то же время. Каким образом движения глаз – или тенденция к движениям – могли бы быть причиной этого явления, если они могут происходить лишь в одном направлении в данный отрезок времени? Доказательства в пользу глазодвигательной теории отсутствуют.

2. Теория ограниченной остроты зрения. Иллюзия стрелы анализируется следующим образом. Если бы острота зрения была так низка, что при рассматривании стрел мы не могли бы ясно видеть углы наконечников, то следовало бы ожидать, что стрелка с расходящимися концами наконечников будет восприниматься как более длинная, а со сходящимися концами как более короткая, чем они есть в действительности. Этот эффект можно продемонстрировать при помощи куска кальки, наложенного на рисунок, чтобы затруднить его рассматривание, но тогда мы увидим лишь небольшое изменение длины стрел. Однако эта теория может быть отвергнута, поскольку влияние этого фактора слишком незначительно. Кроме того, теория неприменима к другим рисункам.

3. Теория нарушения работы зрительной системы. Эта теория утверждает, что определенные формы вызывают нарушение перцептивной системы. Она принадлежит к числу тех, увы, слишком распространенных в психологии «теорий», которые представляют собой не более чем довольно необоснованное утверждение того, что мы хотели бы объяснить. Эта теория не дает и намека на то, почему перцептивная система должна приходить в расстройство под влиянием именно таких, а не иных форм или почему это нарушение должно приводить к искажению рисунков только в определенных направлениях. Чтобы быть полезным, объяснение должно соотнести исследуемые явления с другими явлениями, однако данная теория иллюзий ни с чем их не соотносит и таким образом ничего не дает нам для их понимания. Мы можем отбросить эту теорию просто потому, что она даже и не приступает к объяснению иллюзий.

4. Теория сопереживания. Эту теорию предложил Теодор Липпе. Она исходит из идеи американского психолога Р. X. Вудвортса. Идея заключается в том, что наблюдатель отождествляет себя с частью рисунка (или, скажем, с колонной строения) и эмоционально включает себя в ситуацию, так что его зрительное восприятие искажается, поскольку эмоции могут нарушать интеллектуальную оценку. В случае иллюзии стрелы следует предположить, что стрела с расходящимися концами наконечников эмоционально вызывает ощущение растяжения, и мы воспринимаем ее удлиненной <…>.

5. Теория структурности, или «хороших форм». Идея «структурности» является центральной в работах немецких гештальт-психологов по восприятию. «Структурный» рисунок – это такой рисунок, который создает образ несколькими выразительными линиями, хотя многого в нем и недостает. Предполагается, что иллюзии существуют благодаря «структурности», увеличивающей расстояние между теми деталями рисунка, которые кажутся не связанными друг с другом, и сокращающей расстояние между другими деталями, которые воспринимаются как принадлежащие одному и тому же объекту.

Сама по себе идея «структурности» сомнительна. Конечно, случайное или упорядоченное расположение точек создает тенденцию группировать их различным образом, так что одни воспринимаются как принадлежащие одной структуре, а все остальные отвергаются или организуются в другие структуры (рис. 1.15); однако в этом случае, по-видимому, мы не склонны видеть изменения местоположения точек в результате подобной группировки, что с неизбежностью вытекает из теории пространственных искажений.

6. Теория перспективы. Эта теория имеет длинную историю, на которой нам нет необходимости останавливаться. Главная идея этой теории состоит в том, что рисунки, вызывающие иллюзии, создают впечатление глубины благодаря перспективе и что это впечатление глубины и вызывает изменение воспринимаемой величины.

Рис. 1.15. Это множество точек, расположенных на равном расстоянии друг от друга, воспринимается как непрерывно меняющиеся узоры из рядов и квадратов. Рассматривая этот рисунок, мы знакомимся с активным организующим началом в зрительной системе

Вполне вероятно, что рисунки, вызывающие иллюзии, можно представить себе как плоскую проекцию обычных объектов, имеющих три измерения. Это очень важная мысль, так как она ведет к вполне законченному пониманию иллюзий. Рассмотрим три рисунка такого рода, с которых мы начали эту главу (рис. 1.10, 1.11 и 1.12). Каждый из них можно, естественно, представить себе в виде изображения объектов, расположенных в трех измерениях. Эти рисунки могут быть поняты как плоская проекция трехмерного пространства, попросту как рисунки с перспективой. Исходя из этого, можно сделать следующее обобщение: те части рисунков, которые изображают отдаленные предметы, при восприятии рисунка увеличиваются, а части, изображающие близкие предметы, уменьшаются <…>.

Традиционная теория перспективы попросту утверждает, что эти рисунки вызывают впечатление глубины и что, если наблюдатель подпадает под власть этого впечатления, более отдаленные детали кажутся объективно большими. Однако почему впечатление расстояния должно вызывать изменение видимой величины? Почему впечатление большего расстояния должно приводить к увеличению размера, в то время как отдаленные объекты обычно кажутся меньшими по мере увеличения расстояния? Согласно этой теории, должно происходить не увеличение, а уменьшение размеров деталей, расположенных дальше, как это обусловлено перспективой, но в действительности это совершенно не так.

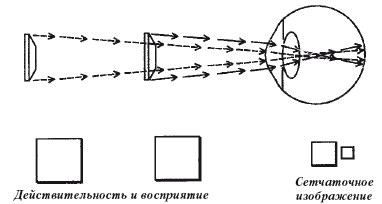

Рис. 1.16. Константность величины. Изображение объекта на сетчатке уменьшенного по величине наполовину с увеличенным расстоянием до этого объекта вдвое. Но он не кажется нам так сильно уменьшенным. Мозг компенсирует сокращение изображения при увеличении расстояния посредством механизма, который мы называем шкалирующим механизмом константности. (Именно здесь-то и кроется секрет искажающих иллюзий.)

На пути к решению вопроса

Хотя теория перспективы ведет нас по ложному пути, она значительно ценнее тех теоретических представлений, которые вообще не связаны с фактами. Нам кажется, что в идее перспективы есть все же нечто важное. Теперь мы попытаемся развить теорию иллюзий, которая учитывает положение о перспективе, но приводит к правильным предсказаниям, а также связывает иллюзии с другими явлениями восприятия. Имеет смысл уделить некоторое внимание этим соображениям, чтобы путем становления связей между явлениями прийти к пониманию иллюзий. Иллюзии тогда становятся не очевидным результатом воздействия на зрительную систему определенных структур, а скорее одним из возможных путей исследования основных процессов, участвующих в зрительном восприятии мира.

Существуют процессы восприятия, которые могут быть полностью ответственны за возникновение искажений, – это константность величины. Это явление состоит в тенденции перцептивной системы компенсировать изменения сетчаточного образа, происходящие вместе с изменением расстояния до видимого объекта. Это удивительный процесс, действие которого в определенных условиях мы можем наблюдать на самих себе. Он может нарушаться. Когда это случается, этот процесс вместо того, чтобы сохранять зрительный мир относительно стабильным, может вызывать нестабильность и искажения образа. Идея связи явлений константности зрительного восприятия и иллюзий довольно нова. Мы опишем эксперименты, посвященные исследованию этой связи, после того как рассмотрим явления константности более подробно.

Изображение предмета удваивается по величине, когда расстояние до него сокращается вдвое. Это простой факт из геометрической оптики, который используется при фотографировании, когда наводят объектив. Почему это происходит, должно быть ясно из рис. 1.16. Но здесь наблюдается странное явление, и оно, конечно, требует какого-то объяснения; оно состоит в том, что хотя изображение объекта увеличивается при сокращении расстояния, его воспринимаемая величина остается почти неизменной. Посмотрим на зрителей в театре. Все лица кажутся нам почти одинаковыми по величине, несмотря на то что изображения лиц, находящихся вдали, значительно меньше, чем более близких к нам. Посмотрите на кисти ваших рук – одну на расстоянии вытянутой руки, а другую вдвое ближе; они будут казаться совершенно одинакового размера, в то время как изображение на сетчатке дальней кисти руки будет составлять только половину величины (линейной) ближней. Но если ближнюю кисть расположить так, чтобы она закрывала дальнюю, тогда они будут восприниматься как совершенно разные по величине. Этот маленький эксперимент стоит провести. То, что теперь известно как константность величины, было описано Декартом[11] в 1637 году в работе «Диоптрика».

«В заключение, – пишет Декарт, – мне нет необходимости говорить что-либо специальное о нашем способе видеть величину или форму предметов, он полностью детерминируется нашим способом видеть расстояние и расположение частей этих предметов. Таким образом, их величина оценивается в соответствии с нашими знаниями или нашим мнением об их удаленности в сочетании с величиной изображения, которое отпечатывается на задней стенке глаза. Абсолютная величина изображений не имеет значения. Ясно, что эти изображения в сто раз больше, когда объекты очень близко от нас, чем когда они находятся на расстоянии в десять раз большем, однако нам не кажется при этом, что объекты увеличиваются в сто раз (по площади, а не по линейным размерам); напротив, они кажутся почти той же величины, во всяком случае, до тех пор, пока мы не ошибаемся (слишком сильно) в оценке расстояния».

Здесь мы имеем такое ясное изложение явления константности величины, какого не находим у психологов более позднего времени. Декарт описал также и то явление, которое теперь называется константностью формы.

«Кроме того, наша оценка формы явно исходит из нашего знания или мнения о расположении различных частей предметов и не согласуется с изображением в глазу, так как в этих изображениях обычно овалы и ромбы там, где мы видим круги и квадраты».

Способность перцептивной системы компенсировать изменения расстояния была очень детально исследована, особенно английским психологом Робертом Таулессом в 30-х годах. Таулесс измерял величину константности в различных условиях у различных людей. Он пользовался очень простой аппаратурой: только линейкой и кусками картона. Для измерения величины константности он помещал квадрат из картона на определенном расстоянии от наблюдателя и несколько квадратов разной величины вблизи. Испытуемый выбирал из числа лежащих перед ним квадратов тот, который казался ему такой же величины, что и дальний образец. Сопоставляя эти квадраты, легко можно количественно оценить меру константности. Таулесс обнаружил, что его испытуемые обычно выбирали квадраты почти той же самой величины, что и настоящая величина удаленного образца, хотя изображение этого квадрата на сетчатке было меньше, чем изображение ближних квадратов. Как правило, константность была почти абсолютной по отношению к довольно близким предметам, однако она нарушалась при оценке очень отдаленных предметов, которые кажутся совсем игрушечными. Константность не сохранялась, если предметы имели мало признаков глубины. Критически настроенные испытуемые, так же как и художники с большим опытом, проявляли меньшую константность. Как и предполагал Декарт 300 лет назад, существует перцептивная шкалирующая система, благодаря которой одинаковые по размерам объекты, расположенные на различных расстояниях от наблюдателя, кажутся ему «почти равными по величине, по крайней мере если он не ошибается в оценке расстояния». Таулесс измерял также константность формы; с этой целью он нарезал серию картонных ромбов или эллипсов различной кривизны, помещал их перед испытуемым и предлагал ему выбрать те из них, которые соответствуют по форме образцам – вырезанным из картона квадратам или кругам, расположенным под определенным углом к линии взора испытуемого. Автор снова обнаружил, что константность формы довольно высока, но не абсолютна, и вновь испытуемые очень сильно различались по величине константности: у критически настроенных субъектов и художников опять наблюдалась тенденция к меньшей константности по сравнению с остальными испытуемыми, причем некоторые испытуемые в этих экспериментальных условиях могли более или менее произвольно изменять величину своей константности.

Можно увидеть действие своего собственного шкалирующего механизма константности. Это займет всего несколько секунд и будет очень наглядно.

Сначала надо получить четкий последовательный образ, пристально посмотрев на яркий свет (лучше всего на фотографическую вспышку), а затем посмотреть на стену или экран. Последовательный образ появится на экране, и размеры его изменятся в соответствии с расстоянием до экрана. Эксперимент попросту состоит в следующем: после того как вы получили четкий последовательный образ вспышки, посмотрите на расположенную вблизи ровную поверхность– скажем, книгу или ладонь, а затем взгляните на дальнюю стену комнаты. Вы обнаружите, что последовательный образ очень заметно изменяется по величине. Он будет уменьшаться при взгляде на ближнюю поверхность и увеличиваться, когда вы посмотрите на дальнюю стену. Известно, что при увеличении расстояния до экрана, на который проецируется последовательный образ, в два раза размеры этого образа увеличиваются вдвое. Это обратное соотношение между величиной и расстоянием известно под названием закона Эммерта.

Увеличение зрительного последовательного образа с увеличением расстояния происходит благодаря действию шкалирующего механизма константности, который в обычных условиях компенсирует сокращение изображений предметов на сетчатке при увеличении расстояния до них. В описанном выше эксперименте изображение вспышки не сокращается, поскольку оно фиксировано на сетчатке, и таким образом мы видим действие нашего собственного шкалирующего механизма константности.