Полная версия:

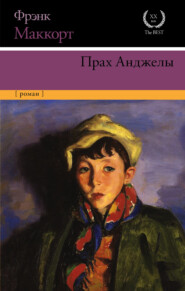

Прах Анджелы

– А, Фрэнки, заходи, заходи, – говорит миссис Лейбовиц. – И малыш Мэйлахи тут. Скажи-ка, Фрэнки, что это ты с Фредди хотел сделать? Убить, что ли? Фредди – хороший мальчик. Книжки читает. Радио слушает с папой. Братишку твоего на качелях качает. А ты – убивать. Ох, Фрэнки, Фрэнки. А еще твоя бедняжка мать, и малышка болеет.

– Она не болеет, миссис Лейбовиц.

– Болеет. Ох, болеет. Мне ли не знать, я в больнице работаю, Фрэнки. Ну, проходи, проходи. Фредди, Фредди! Фрэнки пришел! Где ты там? Фрэнки не будет тебя больше убивать. Ни тебя, ни Мэйлахи. Красивое еврейское имя. Пирожок съешь? Почему тебя еврейским именем назвали, а? Вот молока стакан, пирога кусок. Какие ж вы худые, ребятки. Эти ирландцы не едят совсем.

Мы сидим за столом с Фредди, едим пирог и запиваем молоком. Мистер Лейбовиц читает газету и слушает радио. Иногда он говорит что-то миссис Лейбовиц, но я совсем ничего не разберу – это не слова, а странные звуки какие-то. А вот Фредди их понимает. Мистер Лейбовиц снова издает странные звуки. Фредди вскакивает и относит ему кусок пирога. Миссис Лейбовиц улыбается Фредди и гладит его по голове, Фредди улыбается ей в ответ и тоже произносит странные звуки.

– Ой, худышки какие, – снова качает головой миссис Лейбовиц, глядя на меня и на Мэйлахи.

Она так часто ойкает, что Мэйлахи передразнивает ее и говорит «ой». Лейбовицы смеются, а мистер Лейбовиц наконец произносит что-то понятное:

– Когда веселы ирландскиеойчи[28].

Миссис Лейбовиц аж трясется вся от смеха и даже за живот держится, а Мэйлахи повторяет «ой», раз всем от этого так весело. Я тоже говорю «ой», но никто не смеется, значит, это «ой» принадлежит Мэйлахи, так же как Кухулин – мне, ну и пусть Мэйлахи забирает себе свое «ой».

– Миссис Лейбовиц, папа говорит, у Фредди есть любимая сказка.

– Про Сам… Сам… ой, – говорит Мэйлахи.

Все снова смеются, а я пытаюсь вспомнить, что там шло после «Сам».

– Самсон, – произносит Фредди с набитым ртом.

– Не разговаривай с набитым ротом, – говорит ему миссис Лейбовиц.

Я смеюсь, потому что такая большая, а говорит «ротом», вместо «ртом». Мэйлахи смеется, потому что смеюсь я, а Лейбовицы с улыбкой переглядываются.

– Не про Самсона, – говорит Фредди. – А про Давида и великана Голиафа. Давид убил его из пращи – бац, и камень ему в башку, так что мозгá на земле.

– Не мозгá, а мозги, – поправляет его мистер Лейбовиц.

– Да, папочка.

Отец. Фредди зовет своего папу папочкой, а я своего – просто папа.

* * *Я просыпаюсь от маминого шепота.

– Что с ребенком?

Еще очень рано, в комнате темно, видно только, что папа стоит у окна с Маргарет на руках. Он качает ее и почему-то охает.

– Она что… заболела? – шепчет мама.

– Ох, что-то притихла совсем и холодненькая какая-то.

Мама вскакивает с постели, забирает у него Маргарет.

– Беги за врачом. Скорее, ради Бога.

Папа натягивает штаны, заправляет в них рубашку и как есть – без пиджака, носков и ботинок – выскакивает на холод.

Мы ждем в комнате, близнецы спят в изножье кровати, рядом со мной ворочается Мэйлахи.

– Фрэнки, пить хочу.

Мама сидит на своей постели с малышкой на руках и раскачивается из стороны в сторону.

– Ох, Маргарет, Маргарет, милая моя крошечка. Ну, открой же красивые голубые глазки, дитятко мое ненаглядное.

Я наливаю в кружку воды себе и Мэйлахи.

– Воды, значит, себе и братцу? – охает мама. – Воды, да? А сестричке ничего. Бедняжке сестричке. Рта у нее, что ли, нет, по-вашему? Она воды не хочет? Пьете себе, как ни в чем не бывало. И близнецы знай себе спят, а сестренка лежит тут у меня больная. Вся больная. Да Боже ж ты мой!

Мама какая-то не такая и разговаривает странно. Где папа, хочу папу.

Я возвращаюсь в постель и плачу.

– Ты чего? – спрашивает Мэйлахи.

Он все повторяет и повторяет «Ты чего», пока мама снова не начинает меня бранить.

– Сестричка болеет, а ты все скулишь. Вот подойду сейчас, будешь знать.

Папа возвращается с врачом. Снова запах виски. Врач осматривает Маргарет, тычет ее пальцем, приподнимает ей веки, ошупывает шейку, ручки, ножки. Потом выпрямляется и качает головой. Она умерла. Мама крепко обнимает малышку и ложится, отвернувшись лицом к стене. Врач спрашивает, не было ли несчастного случая, не роняли ли ребенка, или, может, мальчики неосторожно с ней играли?

Папа мотает головой. Врач говорит, что ему нужно забрать Маргарет для установления причины смерти; папа подписывает какую-то бумагу. Мама умоляет дать ей еще хоть минуточку, но врач говорит, что у него пациентов много. Папа тянет к маме руки, чтобы забрать Маргарет, но мама еще крепче жмется к стене. Взгляд у нее безумный, черные кольца кудрей прилипли ко лбу, лицо мокрое от пота и слез, глаза круглые. Она все время мотает головой и стонет:

– Нет, нет!

Папа высвобождает малышку из ее рук и передает врачу, а тот заворачивает ее с головой в одеяло.

– Господи Боже, она же задохнется! – рыдает мама. – Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом, да помогите же мне!

Врач уходит. Мама отворачивается к стене и затихает. Близнецы проснулись и плачут от голода, но папа стоит посреди комнаты, глядя в потолок. Лицо у него белое, и он бьет себя кулаками по ногам. Потом подходит к кровати, кладет руку мне на голову. Рука дрожит.

– Фрэнсис, я за сигаретами.

Мама лежит весь день и почти не шевелится. Мы с Мэйлахи наполняем бутылочки близнецов сладкой водой. На кухне – черствые полбуханки хлеба и две холодные сосиски. Чаю не попьешь – молоко в ящике со льдом прокисло, да и лед растаял, а как известно, чай без молока можно только когда папа рассказывает про Кухулина и дает из своей кружки отпить.

Близнецы опять проголодались, но я не могу давать им воду с сахаром весь день и всю ночь. Я кипячу в кастрюльке прокисшее молоко, размачиваю в нем немного хлеба и пытаюсь накормить их из кружки. Они морщатся и с плачем бегут к маме, но она все лежит лицом к стене, поэтому они снова прибегают ко мне. Соглашаются они на «пудинг» только после того, как я забиваю вкус кислого молока сахаром. Теперь они едят, улыбаются и размазывают «пудинг» по лицу. Мэйлахи тоже хочет «пудинга», а раз ест он, поем и я. Мы все сидим на полу, едим мою стряпню, жуем холодные сосиски и пьем воду из молочной бутылки, которую мама хранит в ящике со льдом.

Мы поели и теперь нам надо в уборную в конце коридора, но там заперлась миссис Лейбовиц и что-то напевает.

– Ждите ребятишки, ждите догогие, – говорит она. – Я сейчас.

Мэйлахи хлопает в ладоши и, пританцовывая, поет:

– Ждите ребятишки, ждите догогие.

– Да вы только поглядите. Артист готовый, – говорит миссис Лейбовиц, выходя из уборной. – Ну как ваша мама?

– Лежит, миссис Лейбовиц. Врач забрал Маргарет, а папа ушел за сигаретами.

– Ох, Фрэнки, Фрэнки. Я же говорила, что ребенок болен.

Мэйлахи хватает себя за штанишки.

– Писать, писать.

– Так иди уже писай. Пописаете и проведаем вашу маму.

Мы пописали, и миссис Лейбовиц идет к маме.

– Ох, миссис Маккорт. Ой-вэй, догогуша. А близнецы-то опять голышом. Миссис Маккорт, что стряслось? Малышка заболела? Ну, скажите что-нибудь. Бедняжка. Давайте, повернитесь ко мне, миссус. Скажите что-нибудь. Ой-вэй, вот беда-то!

Она помогает маме приподняться и сесть к стене. Мама вся как будто уменьшилась.

Миссис Лейбовиц говорит, что сейчас сходит за супом и велит мне пока принести воды, чтобы умыть маму. Я мочу полотенце в холодной воде, провожу им по маминому лбу. Она прижимает мою ладонь к своей щеке.

– Боже мой, боже мой, Фрэнки.

Она не отпускает мою руку, и мне страшно, потому что я никогда маму такой не видел. Наверное, она говорит «Фрэнки» только потому, что держит меня за руку, а на самом деле думает о Маргарет.

– Твоя сестренка умерла, Фрэнки. Умерла. И где, спрашивается, твой папаша? – Она выпускает мою руку. – Где он, а? Пьет. Где ж еще. В доме ни гроша. Работы у него нет, а на выпивку деньги есть, на выпивку есть, есть, есть. – Она бьется головой о стену и кричит: – Где? Где? Малышка моя где? О, Господи Иисусе, и святые Мария с Иосифом, спасите меня. Я сойду с ума, сойду с ума-а-а…

В комнату вбегает миссис Лейбовиц.

– Миссус, миссус, что же все-таки случилось? Где малышка?

– Умерла, миссис Лейбовиц! – кричит мама. – Умерла! – Она роняет голову на грудь и качается взад-вперед. – Посреди ночи, миссис Лейбовиц. В коляске. Как же я недосмотрела? Семь недель прожила моя малышка на этом свете и умерла прямо посреди ночи, миссис Лейбовиц, одна-одинешенька, в коляске.

Миссис Лейбовиц обнимает маму.

– Ш-ш-ш, ну же, ну же. С младенцами такое случается. Бог дал – Бог взял.

– В коляске, миссис Лейбовиц. Рядом с кроватью. Да что ж я не взяла ее на ручки, она бы тогда не умерла. Зачем Господу младенцы, ну зачем ему младенцы?

– Не знаю, миссус. Кто ж знает. Нате-ка вот супчика вкусненького. Силы хоть будут. Мальчики, несите миски. Вам тоже дам.

– Миссис Лейбовиц, а что такое миски?

– О, Фрэнки. Ты не знаешь, что такое миски? Это из чего суп едят, деточка. У тебя миски нет? Ну, кружки неси. Суп с горошком и чечевицей. Окорока не хватает, да? Знаю, ирландцы любят. Но чего нет, того нет, Фрэнки. Пейте, миссус. Пейте суп. – Она кормит маму с ложечки, вытирает капли у нее с подбородка.

Мы с Мэйлахи сидим на полу и едим суп из кружек, а близнецов кормим с ложки. Суп горячий и очень вкусный. Мама такой не готовит. Вот бы миссис Лейбовиц побыла моей мамой. А Фредди стал бы мной, и у него были бы мои мама и папа и Мэйлахи с близнецами. Только Маргарет у него бы теперь не было, потому что она как тот песик на дороге, которого унесли. Я не знаю, почему ее унесли. Мама сказала, она умерла из-за коляски, наверное, это так же, как из-за машины, когда она сбивает и человека уносят.

Так жалко, что малышка Маргарет не ест с нами суп. Я бы кормил ее с ложечки, как миссис Лейбовиц кормит маму. Она бы булькала ротиком и смеялась, как тогда с папой. Она больше бы не плакала, и мама тогда не лежала бы весь день и всю ночь, а папа рассказывал бы про Кухулина, и мне бы захотелось обратно к своим родителям. Миссис Лейбовиц добрая, но лучше пусть папа рассказывает мне про Кухулина, а Маргарет щебечет, и мама смеется, когда папа неуклюже танцует.

* * *Минни Макэдори тоже спешит к нам на помощь.

– Матерь Божья, миссис Лейбовиц, близнецы-то смердят на всю округу.

– Про Матерь Божью не знаю, но помыть их давно пора. И подгузники поменять. Фрэнки, где чистые подгузники?

– Не знаю.

– У них тряпки вместо подгузников, – говорит Минни. – Сейчас Мэйзиных принесу. Фрэнки, сними с близнецов тряпки да выбрось.

Мэйлахи раздевает Оливера, а я вожусь с Юджином. Он крутится, булавка расстегивается и колет его в ножку. Он плачет и зовет маму. Но тут Минни приносит полотенце, мыло и горячую воду. Я помогаю отмыть близнецов от засохших какашек, и мне разрешают присыпать им тальком красные попы. Минни говорит, что мы молодцы и что у нее есть для нас большой сюрприз. Она уходит к себе в квартиру и возвращается с кастрюлькой картофельного пюре. В нем вдоволь соли и масла, и я тут же принимаюсь мечтать: вот бы Минни побыла моей мамой, тогда я все время бы так ел. Если б миссис Лейбовиц и Минни обе стали моими мамами, я бы объедался супом и картофельным пюре.

Минни и миссис Лейбовиц сидят за столом. Миссис Лейбовиц говорит, надо что-то делать. Дети без присмотра, а отец вообще непонятно где. Минни шепчет, мол, сидит и пьет где-нибудь. Миссис Лейбовиц говорит, это просто ужас какой-то сколько ирландцы пьют. Минни возражает, что ее Дэн вообще спиртного в рот не берет, а еще он ей сказал, что когда бедная крошка умерла, Мэйлахи как с цепи сорвался: по всем пивнушкам на Флэтбуш-авеню и Атлантик-авеню прошелся, потом за привокзальные бары взялся, но там его отовсюду вышвыривали и давно бы в тюрьму забрали, не будь все это из-за смерти малышки.

– У него тут четыре таких славных мальчугана, – говорит Минни, – а он так безутешен. Девочка в нем что-то пробудила. Он даже не пил после того, как она родилась, а это уже само по себе чудо.

Миссис Лейбовиц спрашивает, где мамины кузины, те дородные женщины с тихими мужьями. Минни обещает найти их и рассказать, что дети бегают сами по себе и что у них уже попы болят от грязи, и все такое.

* * *Через два дня папа возвращается из своего похода за сигаретами и будит нас с Мэйлахи. От папы разит выпивкой. Он велит нам построиться на кухне, мол, мы его солдаты и должны сейчас же поклясться, что умрем за Ирландию.

– Клянемся, папа, клянемся.

Потом мы все вместе поем «Кевина Барри».

Рано утром в понедельник,Во дворе тюрьмы МаунтджойКевин Барри распрощалсяС жизнью со своей младой.Восемнадцать лет от роду,Совсем юный паренек,За отчизну, за свободу,Он взошел на эшафот[29].В дверь стучат. Это мистер Макэдори.

– Мэйлахи, перестань Христа ради, три утра же. Весь дом перебудил.

– Ох, Дэн, я только мальчиков поучу умирать за Ирландию.

– Днем поучишь, Мэйлахи.

– Так это срочно, Дэн, срочно.

– Знаю, Мэйлахи, но они же еще дети малые. Давай, ложись спать, как все приличные люди.

– Спать, Дэн?! Как же мне теперь спать? День и ночь перед глазами ее крохотное личико стоит, кудряшки черные, глазки голубые. Боже мой, Дэн, что же мне делать?! Может, она от голода умерла, а, Дэн?

– Конечно, нет. Жена же твоя ее кормила. Это Бог забрал. Ему лучше знать.

– Ну еще одну только песню, Дэн, и спать.

– Спокойной ночи, Мэйлахи.

– Ну, ребята. Пойте!

Во имя родины своей,Где зелены луга,Он жизнь свою готов отдать,Смеясь в лицо врагам.Идет Маккорли умиратьНа Тумском на мосту.Ведь твердо верит до конца,В свою он правоту.– Клянетесь умереть за Ирландию, ребятки?

– Да, папа.

– А с сестренкой вашей мы на небесах встретимся, да, ребятки?

– Да, папа.

* * *Мой братик спит стоя, уткнувшись лицом в ножку стола. Папа берет его на руки и, шатаясь, несет на постель к маме. Я тоже залезаю к ним, а папа, не раздеваясь, ложится рядом со мной. Мне хочется, чтобы он меня обнял, но он все поет про Родди Маккорли и бормочет, что Маргарет – его кудрявая голубоглазая малышка и что он нарядил бы ее в шелковое платьице и увез бы на Лох-Ней. Потом за окном светает, и я засыпаю.

Мне снится Кухулин. На плече у него сидит большая зеленая птица и распевает про Кевина Барри и Родди Маккорли. Птица мне не нравится, потому что у нее с клюва капает кровь. В одной руке Кухулин держит Га-Болг – копье столь тяжелое, что лишь одному ему под силу его метнуть. В другой руке у Кухулина банан – он протягивает его птице, но та клекочет и плюется кровью. И почему Кухулин это терпит? Если бы близнецы плевались в меня кровью, когда я даю им банан, я бы им этим бананом да по головам.

Утром папа сидит на кухне, и я рассказываю ему про свой сон. Он говорит, что в стародавние времена в Ирландии бананов не было, а если бы даже были, то Кухулин никогда бы не угостил бананом эту птицу, ведь она прилетела из Англии и уселась к нему на плечо, когда он умирал, прислонившись к валуну. Люди Эрина, то есть древней Ирландии, хотели его добить, но боялись подойти, а потом увидели, что птица пьет кровь Кухулина, и поняли, что теперь к нему можно приблизиться без опаски, грязные мерзкие трусы.

– С птицами настороже надо быть, Фрэнсис, и еще с англичанами, – заключает папа.

* * *Мама почти весь день лежит лицом к стене. Стоит ей выпить чаю или съесть что-нибудь, ее тут же тошнит в ведро под кроватью и мне приходится выливать его в туалет и ополаскивать. Миссис Лейбовиц приносит ей суп и смешной хлеб косичкой. Мама пытается отрезать от него кусочек, но миссис Лейбовиц смеется и говорит, что нужно просто отрывать. Мэйлахи говорит, что это – хлеб-рвачка, но миссис Лейбовиц объясняет, что хала, и учит нас, как это слово произносится.

– Ну, ирландцы, – качает она головой. – Хоть заучи вас, а все равно не сможете «хала» по-еврейски сказать.

Минни Макэдори приносит картошку, капусту, иногда кусочек мяса.

– Ох, тяжелые нынче времена, Анджела, но мистер Рузвельт – хороший человек, он придумает, как всем работу дать, и твоему мужу тоже. Бедняга не виноват, что везде Депрессия эта. И так день и ночь работу ищет. Моему-то Дэну повезло, четыре года уже в муниципалитете работает, да и не пьет совсем. А тоже ведь из Тума. Тут как повезет: одни пьют – другие нет. Это уж беда такая, ирландская. Поешь, Анджела, хоть силы будут, а то извела себя совсем.

Мистер Макэдори говорит папе, что в Управлении общественных работ могут помочь. Папе дают там работу, и он приносит домой деньги на еду. Мама встает, моет близнецов и кормит нас всех. А когда папа приходит домой с пьяным запахом, то денег нет и мама кричит на него. Близнецы начинают реветь, а мы с Мэйлахи убегаем на площадку. В такие вечера мама снова ложится в постель, а папа поет что-нибудь грустное про Ирландию. Почему он не обнимет маму и не успокоит, как успокаивал нашу сестренку, которой больше нет? Почему не споет ей песенку, да хоть одну из тех, что пел Маргарет? Тогда бы мама перестала плакать. Он все так же будит нас с Мэйлахи по ночам, и мы стоим в одних рубашках и клянемся умереть за Ирландию. Как-то раз он захотел, чтобы близнецы тоже поклялись, но они еще говорить-то не умеют, и мама накричала на него, чтобы оставил детей в покое, а то совсем уже, дурень, спятил. Папа пообещал дать нам пятачок на мороженое, если поклянемся умереть за Ирландию. Мы клянемся, но пятачка нам так и не дают.

* * *Миссис Лейбовиц кормит нас супом, а Минни – картофельным пюре, и вместе они учат нас мыть близнецам попы и стирать пачканые пеленки. Миссис Лейбовиц называет их «подгузниками», а Минни – «пеленками», но как ни назови, близнецы все равно все закакают. Если мама лежит и не встает, а папа уходит искать работу, мы с Мэйлахи весь день делаем, что хотим. Например, качаем близнецов на качельке, пока они от голода не заревут.

– Эй, Фрэнки, поди сюда! – окликает меня итальянец из лавки. – Через дорогу только осторожно! Близнецы опять голодные? – Он дает нам немного сыра, окорока и бананов, но я не могу есть бананы после того, как та птица плевалась кровью в Кухулина.

Итальянец говорит, что его зовут мистер Димино, а там за прилавком – его жена, Анджела. Я говорю, что мою маму зовут так же.

– Вот это да! – удивляется итальянец. – А я думал, у ирландцев не бывает Анджел. Ты слышала, Анджела? Его маму так же зовут.

Анджела улыбается и говорит, что это очень мило.

Мистер Димино спрашивает меня про маму и папу и кто нам есть готовит. Я рассказываю, что еду приносят миссис Лейбовиц и Минни Макэдори, и еще про подгузники и пеленки, и что все равно, как называть – близнецы их так и так дерьмом перепачкают.

– Анджела, ты слышала? – смеется мистер Димино. – Вот ладно ты итальянка…

– Послушай, малыш, – обращается он ко мне. – Я потолкую с миссис Лейбовиц. Должны же быть родственники, которые могут помочь. Увидишь Минни Макэдори, скажи, пусть заглянет ко мне. Не дело это, что вы, ребятишки, сами по себе бегаете.

* * *У двери стоят две толстые тети.

– Ты кто? – спрашивают они меня.

– Я – Фрэнк.

– Фрэнк! А сколько тебе лет?

– Четыре, пять будет.

– А не мелковат ты для пяти?

– Не знаю.

– Мама дома?

– Да, лежит.

– А чего это она улеглась посредь бела дня?

– Спит.

– Ладно, пропусти нас, нам с ней поговорить надо.

Они заходят в комнату.

– Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом, ну и вонь! А это что за дети?

К толстым тетям подбегает Мэйлахи, улыбаясь во весь рот. Зубы у него беленькие и ровные, глаза голубые, а щечки розовые. Ему тети улыбаются, а мне так не улыбались.

– Я Мэйлахи, – сообщает он. – А это Оливер и Юджин, они близнецы, а вон Фрэнки стоит.

– Ишь ты, смелый какой, – говорит тетя с темными волосами. – Я кузина твоей мамы, Филомена, и это тоже кузина твоей мамы, Делия. Я миссис Флинн, а Делия – миссис Форчун, вот так нас и зовите.

– Боже ж ты мой! – ахает Филомена. – Близнецы-то голышом. У них, что, одежды нет?

– Пеленки все в дерьме, – отвечает Мэйлахи.

– Нет, вы только послушайте, – гаркает Делия. – Рот что помойка, да и неудивительно при таком папаше с Севера. Не говори это слово больше, оно плохое, ругательное. За такое в ад попадают.

– А что такое ад? – спрашивает Мэйлахи.

– Узнаешь в свое время, – грозит Делия.

Толстые тети садятся за стол вместе с миссис Лейбовиц и Минни Макэдори. Филомена говорит, они слышали, какой ужас случился с малышкой Анджелы и еще непонятно, что с тельцем сделали. И ей непонятно, и другим тоже, а Томми сразу все понял, что Мэйлахи с Севера сдал ребенка за деньги.

– Как это за деньги? – переспрашивает миссис Лейбовиц.

– А вот так, – отвечает Филомена. – Трупы увозят, а потом опыты на них ставят, и то, что от ребенка останется, похоронить-то нельзя будет на освященной земле.

– Какой ужас! – восклицает миссис Лейбовиц. – Да разве отец или мать отдадут свое дитя на такое?

– Отдадут, отдадут, – говорит Делия. – Ежели к выпивке есть пристрастие. Пьяница и мать-то родную продаст, что уж говорить о мертвом ребенке.

– Ой, – сокрушается миссис Лейбовиц, раскачиваясь на стуле. – Ой-ой-ой. Бедная малышка. Бедная мать. Слава Богу, у моего мужа нет этого, как вы сказали? Да, пристрастия. У ирландцев вот есть.

– У моего мужа нет, – возражает Филомена. – Коли придет домой с этим пристрастием, я ему рожу-то разукрашу. Вот у Джимми, мужа Делии, оно есть. Как пятница – так шасть в салун.

– Ты на моего Джимми не наговаривай, – сердится Делия. – Он работает. Получку домой приносит.

– А все равно, глаз-то с него не спускай, – наставляет ее Филомена. – А то пристрастие его одолеет, и будет еще один такой же Мэйлахи с Севера.

– Ты лучше за своим приглядывай, – говорит Делия. – Джимми-то хоть ирландец, не то, что твой Томми из Бруклина.

И на это Филомене возразить нечего.

Минни качает на руках дочку, и толстые тети, говорят, что вот мол дитя так дитя: чистенькое, присмотренное, не то, что Анджелин выводок.

Филомена сокрушается, что не знает в кого Анджела такая грязнуля, у матери ее дома ни пылинки, хоть с полу ешь – так чисто.

Я слушаю их и не могу понять, зачем с полу, ни стола, ни стульев, что ли, нет?

Делия говорит, надо что-то делать с Анджелой и детьми, потому что это позор, а не родственнички, и что надо, мол, написать матери Анджелы, а писать будет Филомена, потому что учитель в Лимерике говорил, что она руку на письме набила. Делия поясняет миссис Лейбовиц, что это значит красиво пишет.

Миссис Лейбовиц приносит ручку своего мужа, бумагу и конверт. Вчетвером женщины сидят за столом и сочиняют письмо к моей бабушке:

«Дражайшая тетушка Маргарет,

Во первых строках письма сообщаю, что мы пребываем в наилучшем здравии, чего и Вам желаем. Муж мой, Томми, в добром здравии и трудится усердно, и муж Делии тоже трудится усердно и тоже в добром здравии, чего и вам желаем. А вот Анджела вовсе не в добром, о чем я и имею несчастье Вам сообщить. Недавно у нее умер ребенок, девочка, которую нарекли Маргарет, в Вашу честь. Анджела теперь сама не своя, целыми днями лежит, отвернувшись к стене. А что еще хуже, она, похоже, снова в тягости, и это уж слишком, скажу я Вам. Только одного ребенка потеряла, как другой уже на подходе. Уму непостижимо! Четыре года замужем, пять детей и шестой на подходе. А все потому, что выскочила за проходимца с Севера – совсем эти протестанты собой не владеют. Каждое утро он уходит якобы работу искать, а на самом деле ошивается в салунах – то пол подметет, то бочки потаскает, а заработанные гроши тут же на выпивку и спустит. Это просто ужас какой-то, тетушка Маргарет. Мы все считаем, что Анджеле и детям будет лучше на родине. Времена сейчас тяжелые, так что денег на билеты у нас нет, но, может быть, у Вас найдутся?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Праздник Обрезания Господня – в католицизме отмечается 1 января.

2

Благословение или бенедикция (лат. Benediction) – обряд католической церкви, посредством которого призывается благословение Божие или на людей в особых обстоятельствах жизни, или с целью освящения мест и предметов. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. пер.