Полная версия

Полная версияТайны забытых миров

Многие из ариев стремились вернуться к своим далеким предкам – манам – или в землю Маны (Мöнi). По их мнению, эти маны некогда создали чуть ли не скотоводческий рай на северных отрогах Саяно-Алтая. Иначе их называли арьяманами, то есть, солнечными людьми. Арьяман же мог выступать как покровителем паломнического движения на землю Ман – в сакральный мир предков, так и богом-посредником в обрядах захоронения.

Но все же, у большинства ариев, несмотря на тот или иной способ захоронения, превалировал единый обряд очищения кости – очищения посмертной души.

По законам сибирской ойкумены

Что заставляло андроновских кочевников отправляться в дальневосточный путь – «пант», пренебрегая покоем и статичным уютом? Что толкало андроновских паломников в путешествие в Валу (Алатау), под которым обычно подразумевались мотивированный выход за пределы обжитого пространства и узнавание другого мира, в нашем случае мира народа пан? Конечно же, этот путь (пант) чаще соотносился контролем над пространством и временем, связанных с путями движения солнца.

Паломничество как закон следования божественному пути в сакральную пещеру Валу, т. е. в страну Мана, было присуще именно андроновцам-«ф». Вся эта поведенческая стратегия от домоседа до странника-паломника определяется не только образом жизни, но и религиозным мировоззрением.

Андроновцы-солнцепоклонники считали, что богиня Ушас (божество утренней зари, сестра Адитьев, дочь неба) совершает круговые движения, перемещаясь по небосводу. Это был «великий путь» Риты. Круг или круговращение мироздания – всеобщий закон. Творцы «Ригведы» были правы: «Вся Вселенная покоится на Рите и движется в нем». Слово «Рита» переводится как «путь», «движение», а позже и «закон». Происхождение «риты» некоторые ученые связывают с индоевропейским «рото», означавшим «повозка», «колесо», «круг». Этот закон положен в основу многих гимнов «Ригведы».

Сотворение Риты, подобно сотворению мира, вопреки версии создания его Варуном (varuna, vara – ряд, раз; va – ваять), произошло само по себе, из Ничто или хаоса само зародившейся материи Валы (образ тверди), в которую оформился зародыш мироздания. Довольно близкие воззрения на «зародыш» мира в виде комка земли (ила), добытого уткой из бескрайнего океана, существовали и у некоторых народов Сибири.

Мы склонны верить в то, что семантику слова «рита» (путь, движение) надо связывать с хакасским словом «ирет» («ирт» – путь; «ирет» – солнечная сторона). Считалось, что вечером, опустившись за «порог» врат Валы, солнце проходило путь («ирт», «ирiт» – хак.) с запада на восток в кромешной темноте потустороннего мира.

Затем оно являлось утром за горизонтом пещерной Валы, т. е. с востока (хак. «иртен» – утро, хак. «ирет» – солнечная сторона), уже увеличенным в размерах и обновленным, с хорошим цветом «лица». Данный порядок пути (ирт) и последовательность кругооборота солнца равнялись одному ирет (счет, раз, ряд, порядок, очередь), т. е. одному сутки.

Родственные слова «ирт» (путь) – это «иртен» (хак. – утро), «ирен-баран» (кир. – предрассветная тьма), «ирде» или «иир» (хак. – вечерняя заря, зарница), «иркен» (хак. – порог) или «ирге» (кир. – порог).

Это был установленный древним народом пан (пратюрками) порядок, закон (ирет, ырат), а вместе с тем и истина («ырас» (кир.) – правда, действительность; «ырасым» (кир.) – порядок, обычаи).

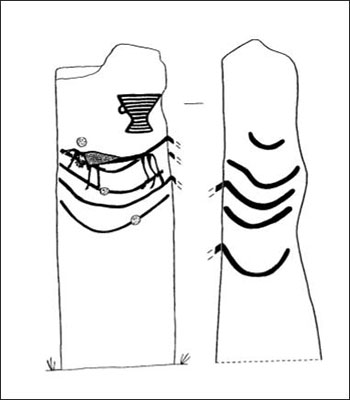

До сих пор хакасы говорят: «Ирет тут» – держи порядок, последовательность, по «закону». Ирет (иначе Рита) дал начало меры и согласованности, т. е. ритма в изобразительном искусстве. Именно в петроглифических рисунках каменных изваяний ритм упорядочивается законом, правилом (ирет, ырат) и стремится к нему. Примечательно, что Ирет, как и ведийская Рита, теснее связан не с дневным солнцем, а с солнцем потусторонним и предрассветной темнотой.

Л. Р. Кызласов «Древнейшая Хакасия»: «На изваяниях знак (в виде круга и квадрата с лучами) в этой позиции композиционно связан не только с пастью хищника, но и с беременным животом…Эта позиция указывает на местонахождение и, возможно, и рождение знака в Нижнем мире».

Считалось, попадая в потусторонний мир и становясь Савитаром, Солнце – Сурья – превращается в Асуру и в этом значении оборачивается в Варуну (владыка ночи). Варуна является в окружении змей. Устанавливается более тесная связь Варуны с нижним царством. В Хакасско-Минусинской котловине есть гора Варна (см. Варуна – водное существо).

Обращает на себя внимание тот факт, что на всей территории (не совсем большой по меркам древних), занимаемой племенами пани, обнаруживается огромное количество археологических памятников в виде каменных изваяний. Некоторые изображения солярных знаков на этих камнях учеными рассматриваются как «ночное солнце», связанные с Ритой (всеобщим Законом).

«Цикличность в природе, являющаяся одной из основ упорядоченного мира, тесно связана с движением светила, поэтому возможно метафорическое отождествление мирового закона со светилом, как, например, в Ригведе, отождествляющей путь рита и путь солнца. Окуневские знаки круглой формы такое отождествление тоже допускают» ((Леонтьев Н. В., Капелько В. Ф., Есин Ю. Н. Изваяния и стелы окуневской культуры. Абакан, 2006).

Л. Р. Кызласов «Древнейшая Хакасия»: «О космогонической сущности изображений на изваяниях говорят и обрамляющие их солнечные знаки в виде кружков, концентрических окружностей (иногда с точкой посредине) с четырьмя треугольниками и т. д. Солнце в виде круга с четырьмя треугольными лучами изображали еще в древнем Вавилоне, а также в Месопотамии и Сирии, в Хеттском царстве, а позднее – у скифов. У народов Сибири намечаются такие же параллели. Например, бляшка с двумя концентрическими окружностями символизирует у кетов „нижнее солнце“, которое необходимо шаману для путешествия в темный „нижний мир“, круг с точкой в центре – знак солнца у хакасов, шорцев и др.

<…> Солярные знаки передают вечное и неутомимое движение солнца по небосводу в течение дня и ход „ночного солнца“ от запада к востоку в подземном мире.

<…> Обособляется группа стел, объединенных изображением на плоскости двух- или трехглазых личин с расходящимися веером лучами. Эти лучи отходят от верхушки головы, но иногда и от щек, т. е. от всей личины.

<…> Все личины тазминских божеств имеют поперечную черту, отделяющую рот от глаз. Как сказано выше, двухчастные личины предположительно имели воздействие на две сферы мирового пространства. В данном случае солнце, совершая, по представлению древних, путь днем по небу, а ночью под землей, соответствует небесной и подземной сферам. Тазминское солнечное божество – одно из высших светлых (белых) божеств того времени. Прямые параллели ему – представления тюркоязычных народов Сибири.

<…> Тазминцы, как и многие современные сибирские народы, вероятно, считали, что дорога в верхний небесный мир шла в сторону солнечного восхода (и поэтому всегда ставили свои культовые скульптуры личинами на восток), а дорога в нижний мир шла в сторону заката, где скрывалось солнце, т. е. на запад. Поэтому на западных гранях скульптур изображены ползучие вверх змеи – представители подземного мира, или же выбиты концентрические окружности – знаки луны или подземного солнца нижнего мира».

Предположение о связи изображений «ночного солнца» на окуневских изваяниях с мифологическими образами «Ригведы» становится доказанным фактом.

Все эти идеи подтверждаются не только археологическими, но и топонимическими, этнографическими материалами: гора Ирт (хак.) – название горы на правом берегу р. Абакана (вблизи города Абакана); река Ала ирт (р. Абакан); Ирет (хак.) – солнечная сторона, безлесная сторона горы.

Изображение солнца (чаще в виде круга с четырьмя треугольными лучами) в образе «коровьих» личин с расходящимися лучами широко распространено на каменных изваяниях Хакасско-Минусинской котловины. Под «разгорающимися» солнечными лучами на одном из таких изваяний выбито упоминавшийся выше рисунок небесной коровы и золотого тельца, ставшего, по мифу, животворным солнцем. Подобные воспроизведения солнца (в виде скобы или полудиска с расходящимися лучами) встречаются и среди наскальных петроглифов по берегам Енисея. Среди них есть одно, восходящее над изображением бычка.

Приведенные выше примеры подтверждают мысль о том, что саяно-алтайский миф о «солнечных» коровах вполне мог распространиться в Индии при посредстве андроновцев, от которых позднее был воспринят индусами.

Значит, не меньшей популярностью рассматриваемый нами индийский миф о «солнечных» коровах пользовался у древнего народа пан/пани в Минусинской котловине.

Все эти мысли предполагают высокую роль зарождающегося скотоводства у сибирского народа пан, который фигурируют в индийской «Ригведе» как пани – «хорошие сторожа», т. е. ча/баны. Продуктивность кочевого скотоводства у народа пан могла достигаться за счет угона крупного рогатого скота (коров) у соседних праарийских племен Обь-Чулымья.

Образ солнечной коровы имеет глубокие местные корни, связанные с генеалогическими преданиями первобытных охотников тайги о более древнем солнце в виде зооморфного существа в облике гигантского оленя (семантически близкий корове). Некогда он за день пробегал по всему небосклону по путям солнца, иногда превращаясь в само светило. Как мы писали выше, «солнечный» олень (лось) известен в хакасском фольклоре под именем «ка» (хак. койб. – лось), что соответствует по смыслу ведийскому «ка» – солнцу. С ним связано значительное число сказаний.

Среди обитателей северных широт Евразии солнце в образе оленя (лося) выражено в полной мере у племен афанасьевско-окуневской культуры (с их изображениями на каменных изваяниях). Вернее, этот культ космического оленя (как живое зооморфное божество – Солнце) как по количеству, так и по разнообразию и сложности его изображений больше всего развит у племен окуневской культуры именно на территории Хакасии.

Получается, окуневские пани и андроновские арии едины в вопросе о всеобщем законе, носящем близкие по смыслу и звучанию названия «Ирет» или «Рита» – пути движения солнца. Такой уровень сходства не случаен, речь должна идти об общем истоке.

Это позволяет предположить, что в былые времена обь-чулымские племена андроновцев существовали по соседству (иногда в симбиозе) с окуневскими племенами Саяно-Алтая. Только в случае окуневских пани, их более утонченный и упорядоченный мир, в отличие от индоевропейской степи, тесно связан с ходом как «ночного», так и «дневного» солнца. Солнце народа пани, связанной их пещерной родиной – Валой (Алой), соответствует небесной и подземной сферам.

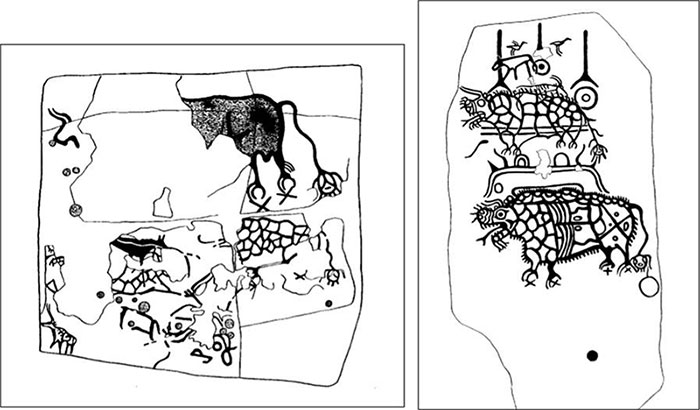

Рис. № 62. Солнечная корова (как и небесное светило), обреченная совершать определенный круг передвижения или полета (см. птичьи когти) по сферам Вселенной.

Поклоняясь солнечным божествам потустороннего мира, пани обожествляли и горные пещеры – вход в подземный мир. Культ пещеры народа пан позже стал осуждаться ариями.

Если в основе мироздания андроновских ариев положен Закон (Рита), которому должны повиноваться все боги и все люди, тогда и выход коров – «лучей солнца» – из саяно-алтайской пещеры Валы должен произойти по данному Закону.

«Убирайтесь, Пани, как можно дальше! Пусть выйдут коровы, меняя (свое место) в соответствии с законом», – говорится в гимне. Так мыслили древние мудрецы о солнечных коровах и путях при выходе из Валы (пещеры).

Если у народов Сибири миф о солнце-лосе пользовался большой популярностью и зафиксирован в разнообразных вариантах, то народам Индии он практически неизвестен. Лось древнейших лесных мифов Сибири заменился коровой (быком). На родство солнечных мифов племен Сибири с древнеиндийским мифом о пленении коров – «лучей Солнца» – змеем (с последующим освобождением Индрой, восседающем на солнечной колеснице) указывают многие моменты…

Традиции изображений оленей с игольчатой короной золотых рогов (символ солнца) и змея Ала пига (символ преисподней) широко распространены в наскальном искусстве бронзового века Саяно-Алтая. Так, скажем, в чуйской степи и на скале Адыр-Хан Горного Алтая среди множества петроглифов было найдено несколько композиций, где «солнечные» олени сочетаются с рисунками змей. Это не простые змеи, на кругленьких головках торчат небольшие коровьи рожки. Именно такими предстают змеи – хозяева нижнего мира в шаманском фольклоре, в образах шаманского искусства. Иногда их сверхъестественная природа подчеркнута раздвоенными головами, причем каждая увенчана рогами. Смысл этих двух мифологических персонажей намного глубже, они показаны как исполнители древнего закона Ирет (Ырат, Риты) – Великого Пути по небосводу и последовательности кругооборота солнца. Наличие в наскальных композициях «солнечных» оленей с золотыми рогами перекликается с коровами – «лучами солнца» – из «Ригведы».

«В нашем распоряжении есть и прямые свидетельства, указывающие, что первобытные охотники тайги поэтически образно представляли само солнце в виде зооморфного существа, в облике гигантского лося, за день пробегающего по всему небосклону и затем к ночи погружающегося в преисподнюю, в бесконечное подземное море. О таком солнечном звере – гигантском лосе рассказывается, например, в одной долганской сказке.

<…> В этой сказке рассказывается, что чудесный лось не только ходит по путям солнца, но и сам превращается в солнце, вернее, это и есть само солнце.

<…> Космическая олень или, что одно и то же, лось как живое зооморфное божество – солнце, разумеется, должна испытать такую же судьбу, как и само это небесное светило, обреченное совершать определенный круг передвижения по сферам вселенной: рождаясь, оно поднимается по небесному своду, затем склоняется к закату и умирает, исчезая в темной глубине преисподней» (Древняя космогония Сибири: мифологические сюжеты: из творческого наследия академика А. П. Окладникова. Абакан, 2007.).

Круговые передвижения космического Закона – Ирет (Риты) – в виде мифологического образа лося (коровы), несомненно, были созданы еще в каменном веке в Южной Сибири и дожили у тех же тюрков до нашего времени. В позднейшее время образ солнечного лося заимствован многими народами Азии, но все же, не утратил некоторые свои существенные черты на местах своего первоначального возникновения.

Многие мифологические сюжеты свидетельствуют о том, что миф о солнце в виде лучей-коров проник в древнеиндийский эпос «Ригведу» через посредников – андроновские племена. Существование же культа скалы с мифическими парнокопытными – «лучами солнца» – у тюркоязычных панов позволяет поставить вопрос об общих истоках.

Культ скалы сформировался на территории Саяно-Алтая во II тыс. до н. э., когда названные этнические группы еще не отделились друг от друга, существовали как единый древний этнос (суперэтнос). Позднее, когда языковая общность распалась, и три языковые группы мигрировали в трех направлениях, они унесли с собой не только представления о древнем культе скалы Вала, но и о солнечных коровах ариев, удерживаемых будто бы народом пани.

Не только «живые скалы» персонифицирует корова (лось), но и таинственные круги, символизирующие всеобщий Закон. Круговые передвижения космического Закона – Ирет (Риты) – в виде мифологического образа лося (позже и коровы) и был взят за основу мировоззрения окуневско-андроновских племен. Одно из главных требований ариев – это выход коров «в соответствии с законом».

«Пани угнали коров в далекую страну за рекою Раса, текущей на краю света, и спрятали их в горной пещере Вале. Тогда померкли небеса, ибо те божественные коровы были лучами зари». Но в данном случае для нас важно само название пещеры Вала – кругом обведенного загона или символический образ круга с «таинственной» коровой.

По текстам гимнов «Ригведы» похоже, что это была горная местность, т. е. саяно-алтайские горы Алатау с реками на «Раса». Позднейшие из них создавались, несомненно, в Индии, но древнейшая часть сборника хранит память индоевропейско-тюркского языкового единства.

Не удивительно, что зачастую круг и «солнечная» корова постоянно соседствуют, дополняют друг друга и тем самым моделируют не только образ пещеры, но и территориальные образования.

Рис. 63. Чаша вараса «с водянистым семенем» (наверху) и корова, «обведенная кругом» (внизу).

Для народа пани (пан) образ коровы мог являться символом круга, вернее, «обведенной кругом» – Змеем. Говоря мифологическим языком, корова стала помещенной в некой пещере Валой или Алой (Ала бигом). Вот почему самого Змея древние изображали с рогами коровы, называя его двурогим.

Вритра (Вала) покоится на горе (Алатау) («содержит в себе гору»), свернувшись в 99 колец. Он закрыл пути течения рек, поглотил все их воды и заключил их в своем чреве. Он грозил поглотить всю вселенную и богов, и все живые существа. Индра сокрушает Вритру (Валу), «холощенный, хотевший стать быком (коровой)».

«Ригведа» X, 155:

«Тогда убиты были враги Индры,Все (эти) с водянистым семенем.Эти обвели кругом корову,Они обнесли кругом огонь».«Ригведа» X, 165:

«Гимном голубя оттолкните прочь!Радуясь жертвенному напитку, обведите кругом корову!»Не только древние тюрки рассматривали корову и круг через формообразующую идею, но и многие индоевропейские народы.

Белый бык и белая корова, запряженные в плуг и направляемые Ромулом, провели священную борозду, очертившую кругом границы будущего Рима. Все же истоки происхождения данной идеи, скорее всего, принадлежат древнейшим обитателям юга Сибири – народу пан.

«Эти обвели кругом корову…» или «обведите кругом корову!».

Корова (бык) – «круг»:

1. «Тур» (вымерший дикий бык) или «турбах» (тюр. – хак.) – бык; «тура» (хак.) – дом, острог, деревня; «турпат» (кир.) – форма, вид; «турум» (хак.) – 1) туша крупного скота; 2) гигант; 3) целый.

2. «Тÿрк» (кир.) – крупный, жирный (чаще об овцах); тÿр (каз.) – внешность; тÿр (тюр. – хак.) – бубен; тÿр (кир.) – вид, форма (ср: нем. кontur (кон/тур) – очертание); тÿрдÖ (кир.) – придавать вид; «тÿрÿл» (кир.) – свернуться, завернуться; «дюрмелемек» (тюр.) – скрутить; «тÿрiг» («тÿрiм») (хак.) – моток, клубок; «тÿрÿм» (кир.) – клубок; «тÿрiм» (хак.) – закрученный («тÿрiм чул» – закрученный ручей).

3. «Ийнек» (кир.) – корова; «ий» (кир.) – гнуть, сгибать; «ийил» (кир.) – округляться, сгибаться.

4. «Уй» (тюр. – кир.) – корова, «уйа» (тюр. – хак.) – пещера, гнездо; «ÿй» (кир.) – юрта, дом; «уйа» (кир.) – утроба; «уйалаш» (кир.) – единоутробный; «уйур» (кир.) – вращать.

5. «Мÿйÿздÿÿ Эне» – мифологическое имя прародительницы киргизского племени бугу – «олень» («рогатая мать»). «Мÿйÿз» (тюр. – кир.) – круг («мÿйÿздеп олтуруп» – сев в круге, расположившись в круге); «мÿйÿз» (тюр. – кир.) – рога («ай-мÿйÿз» – корова, жертвенное животное).

6. «Чарба» (тюр. – кир.) – домашний скот, т. е. коровы; «чарбак» (тюр. – кир.) – ограждение.

7. «Токол» (тюр. – кир.) – комолая («токол уй» – комолая корова); «токолок» (тюр.) – круглый.

8. «Келе» (ир.) – корова; «келеп» (кир.) – 1) нить, клубок нити; 2) аркан.

9. «Бада» (ир.) – корова; «бадана» (кир. в эпосе) – панцирь, кольчуга.

10. «Бодо» (кир.) – годовалый теленок, «бото» (ар.) – повязки на шею («бото кур» – шелковый пояс).

11. «Тана» (кир.) – телка (по второму году); «танап» (ар.) – связующая нить, веревка, нить.

12. «Эк-эк» (или «эг-эг» – возглас, успокаивающий корову во время доения); «эг» (кир.) – гнуть, сгибать.

13. «Гурт» (нем.) – стадо скота; «гурт (нем.) – пояс, ремень.

14. «Шегор» – гуннское название коровы; «шек» (каз.) – предел, граница; «шегара» (каз.) – граница, рубеж; «чок» (кир.) – круг (при игре в оромпой); «чекте» (кир.) – ограничение.

И, наконец, слово «корова» – коровай. «Кара» (тюр.) – форма, силуэт. «Кара» – крупные животные (корова). «Каравай» – общеславянское название круглого хлеба. Первоначально это было свадебное блюдо «коровай» – от слова «корова». Встречаются упоминания, что раньше каравай выпекался в форме коровье головы из теста и таким образом символизировал не только корову, но и защитный круг. Сравните: древние булгары называли свои крепостные сооружения словом «кара/мат».

Вполне естественно, что еще в мифологии первобытных охотников, задолго до мироздания ариев с солнечной коровой и задолго до возникновения различных культов солнечных богов, эта жертвенная участь космического солнечного божества нашла свое конкретное олицетворение в образе небесного оленя (лося). Часто его изображали как преследуемого охотником, иногда в сопровождении помощника последнего – собаки с некоторыми чертами индийской Сарамы (адского пса).

О такой охоте по небу мифического тунгусского (эвенкийского) богатыря Мани (см. Арья/Ман – солнечное божество) на гигантского сохатого Хоглена, «укравшего день» (солнце), то есть, об охоте на само зооморфное солнце или вселенную, во чреве которой оно заключено, рассказывает миф, записанный этнографом Ошаровым в долине реки Сым в 1928 году.

«Бежит по небу Хоглен с похищенным днем, гонится за ним Мани. <…> Хоглен каждый вечер похищает с земли день и убегает с ним на небо. Но каждый раз Мани встает на лыжи, ровно в полночь догоняет его, пересекает путь Хоглена стрелами, отнимает у него день и приносит его на землю» (Ошаров М. Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору. Л., 1936).

«Важнейшим моментом весеннего празднества сымских эвенков и было театрализованное воспроизведение мифа о погоне охотника за оленем или лосем-солнцем. <…> Подобно тому, как шаман в ходе своего камлания посещает другие миры вселенной, охотники-эвенки, преследующие космического зверя – лося, бегут по среднему миру, опускаются в нижний мир и поднимаются вслед за своей добычей в верхний мир. Их воображаемая добыча, конечно, не простой реальный лось, а тот же „богатырь Хоглен“ – само зооморфное солнце, умирающее и воскрешающее чудовище, живой зооморфный центр вселенной» (Древняя космогония Сибири: мифологические сюжеты (из творческого наследия академика А. П. Окладникова. Абакан, 2007).

Кстати, «солнечный» олень (лось) известен в хакасском фольклоре под именем «ка» (хак. койб.) – лось, что соответствует по смыслу ведийскому «ка» – Солнцу.

Повторимся, лось древнейших лесных мифов должен был замениться андроновскими скотоводами быком (коровой), а не наоборот.

Весь этот проведенный нами сравнительный анализ означает, что обогащение и наращивание некоторых лингвогеографических названий, мифологических (порой исторических) образов из «Ригведы» происходили в глубине сибирских таежных просторов Юга Сибири.

Если верить нашей версии, путь праариев к пани лежал с запада на восток, т. е. «по оставленному следу» угнанных ими коров. Значит, и они, следуя «Закону» Ирет (Рита, Рота) – божественному пути, проложенному некогда их предками, двигались по направлению восхода солнца, т. е. к народу пани. Даже вывод (выход) коров из пещеры должен произойти «в соответствии с законом», т. е. по закону Риты.

«Поднимайтесь, Пани, как можно дальше!Пусть выйдут коровы, меняя (свое место) в соответствии с законом».Выход коров из пещеры «в соответствии с Законом» всегда определялся с востока на запад. Значит, следы священных животных ведут только в одном направлении, т. е. указание на то, что «лучи солнца», зарождаясь с восточных гор Алатау, движутся в сторону Барабы с озером бога Индры – Индер, в индоевропейскую степь сибирских праариев.

Приоткрыв завесу тайны забытых цивилизаций, мы окидываем прощальным взором лишь горизонты многоликой ойкумены. Доставшиеся нам в наследство «оставленные следы» от утерянных коров (солнечных лучей) приведут нас в дальнейшем к новым открытиям. Надеемся, наш вдумчивый читатель найдет в этой книге много интересного и поучительного о таинственных мирах древне сибирских культур.

* * *Некоторые петроглифические рисунки использованы из книг «Изваяния и стелы окуневской культуры» Н. В. Леонтьев, В. Н. Капелько, Ю. Н. Есин. Абакан, 2006; «Петроглифы Калбак Таша» В. Д. Кубарев. Новосибирск, 2011. Изображения (рисунки, карты-схемы) являются личными работами автора.