Полная версия

Полная версияТайны забытых миров

Если верить археологическим источникам андроновской культуры, местное население окуневской культуры под натиском пришлых групп андроновцев смещается в южные районы до гор Табын или Таван на юго-востоке Алтая, на границе России, Монголии и Китая.

Индоевропейские племена Обь-Чулымья хоть и овладевают их территорией Мана, но все же их могущество не было сломлено. Впоследствии потомки южносибирских панов выйдут в большой мир и создадут малоизвестный ныне мир союз племен под наименованием «яван» или «табан». С распадом андроновской культуры жизнь перешла в мирное русло, и оба народа стали проживать по соседству, перенимая друг у друга идеи и традиции. Даже великий царь праариев Турваш будет назван Яваном, т. е. Паном.

По правую сторону от личины «Устье» с загнутой рукой (с пятью пальцами – «панча») расположилась равнинная местность с крупными озерами (см. карта-схема № 11, между личиной «Устье» и северными отрогами Алатау – 12).

Описание местонахождения индийской р. Сарасвати хоть и содержит научные загадки, но все же сопоставляется с современной географической картой бассейна реки верхнего Чулыма. Эта ведийская река, не совсем понятая учеными, так прочно закрепляется упоминанием области Самантапанчака с ее хорошо известными озерами (saras – озеро), что присутствие озера Сарас-кюль (север Хакасии) не подлежит сомнению. Присутствие на карте местности с группой озер, явно подразумевает точных сведений картографом о Саманта/панчаке, что переводится как «место, окруженное пятью озерами».

Есть река Сарасет (Сар/рас/сет) – река в бассейне Мрас-Су. Название «сар» образовано от индоевропейского географического термина sara – утренняя заря и кетского географического термина «сет» – река. Возможны другие варианты: sar (сан.) – течь, струиться; saraa (сан.) – ручей.

Как выяснится ниже, на берегу Сарасвати произошла «братоубийственная» война, воспетая в «Махабхарате».

«Нижний мир» андроновских поселений

С помощью дружественных духов шаман «летал» вверх к «небесным» горам Мана (Ког Мен), мог попасть на «небесные пастбища», где берут начала горные реки. Или же, наоборот, он «спускался» до нижних или «подземных» рек и, наконец, попадал в иные миры.

Вероятно, считалось, что нижние течения рек, особенно их устья, были населены миром злых духов или мертвых. Южная степная полоса Сибири, включая низменность Барабы и Обь-Чулымье, – вся эта индоевропейская степь андроновских племен представлялась окуневским горцам (та/пани) «нижним» миром бога Индры.

На наш взгляд, под изначальным именем Индры пратюркские паны (пани) подразумевали нижний мир (см. тюр. – хак. «ин», «индре» – низ, по течению реки). Спустя столетия древние славяне – паны водного демона (бога тьмы) назовут Индер. (Сохранилось озеро Индер в районе археологической Барабы).

Если в средней части мы видим только изображения жилищ с загонами, без признаков человеческого быта, то нижний ярус нашей карты (начиная от личины «Устье») уже имеет картины «земной жизни».

Одна из закономерностей развития религиозно-мифологического мировоззрения состоит в его постепенной антропоморфизации. Если взглянуть на «каменную» карту, то мы увидим, что изображения людей теряются среди впечатляющих личин «верхнего» и «среднего» миров.

То же самое отчетливо прослеживается и в мифологии окуневских пани. Главные персонажи наиболее архаичных петроглифов, а значит и мифов, – животные. Человек же занимает подчиненное по отношению к ним положение. На поздних этапах развития религии картина прямо противоположная. Некогда обожествлявшиеся животные отходят на задний план, вытесняются антропоморфными персонажами, лишь отдельные, пережиточные следы напоминают об их былом значении. Аналогичные воспроизведения мы наблюдаем при рассмотрении нижнего яруса нашей карты.

«Андроновский» человек (скорей всего, это культурный герой) держит козу за рога (тотемное животное народа пан), люди ведут за повод домашних животных, охотник стреляет из лука в козла, которого окружили собаки. Тут же рядом изображен согбенный старец в длинном одеянии, опирающийся на посох, в обуви, очертаниями напоминающей унты или валенки. Все эти детали не оставляют сомнений в достоверном знании картографом одного из древнейших поселений индоевропейцев в районе среднего течения Чулыма.

При анализе некоторых мифо-географических воззрений из гимнов «Ригведы», близкой по времени археологическим культурам юга Сибири, трудно не заметить те или иные картографические совпадения или хронологии отдельных ее эпизодов исторического события.

Одним из таких исторических совпадений, как мы помним из источников «Ригведы», явилось противостояние между андроновскими ариями Обь-Чулымья и окуневскими «пещерными» панами или та/банами т. е. горными людьми Саян.

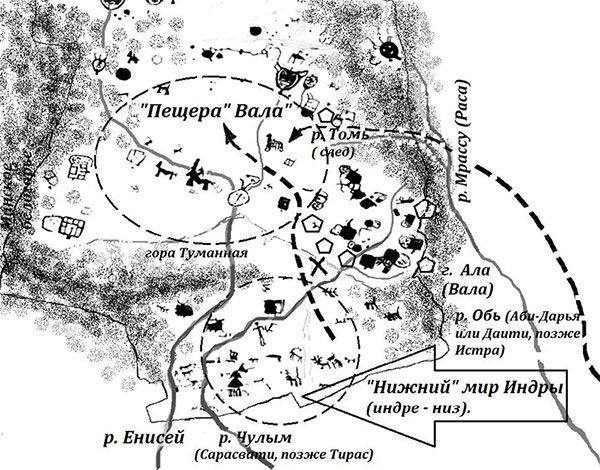

Главными загадками ведийской географии являются река Раса и пещерная гора Вала, т. е. важные географические ориентиры при определении андроновских ариев и земель «демонского» племени пани. Принимая за восточный конец земли кочевников – андроновских степняков долину реки Чулым, мы получим следующие результаты.

Географически пещерной Вале с «запретной» рекой Раса соответствуют северные отроги хребтов Алатау, где берут свои начала несколько рек на «расу». Одна из них, как нам представляется, и есть современная река Чулым, впадающая в Обь.

Проверим два признака, связываемых «Ригведой» с размещением чулымских ариев (андроновских племен) при Чулыме и наличием окуневских крепостей «све» народа пан на севере Хакасии.

Если брать реку Раса (позже Сар/рас, Май/рас) в старом понимании, т. е. как весь верхний и средний Чулым, то чулымским праариям должна была бы соответствовать андроновская археологическая группа. Как известно, эта культура индоевропейских племен на юге Сибири весьма значительна в районе д. Андроново. Исходя из этих мифо-географических рассмотрений, можно предположить, что андроновцами Обь-Чулымья производились частые рейды в направлении Минусинской котловины, в Алатау (Валу), т. е. в отроги северных хребтов Саяно-Алтая. Панам же, представителям окуневской культуры, неволей приходилось сооружать крепости «све» от их набегов.

Тогда точка отсчета для понимания «индре» – «нижнего царства» – должна находиться, если верить нашей карте, примерно в районе д. Андроново (см. карта-схема № 12, 14), принятую нами за левобережье Чулыма, т. е. западная часть ведийской Расы. Таковы предварительные соображения. Однако этот вопрос следует считать открытым.

Вот как рассказывает «Ригведа» о крепостных сооружениях окуневцев в верховьях Чулыма, в основе которой вполне историко-географическая реальность.

«Брихаспати, видевший паниев, поведал могучему Индре о похищении. Индра послал на поиски коров божественную собаку Сараму. Сарама выследила коров, добежала до реки Раса, на другом берегу которой стояла неприступная крепость паниев, перепрыгнула через поток и услышала мычание похищенных коров внутри скалы. Увидев это, пании вышли из своих укрытий.

<…> Когда они пришли в страну, что лежит на краю света, за рекою Раса, мудрые Ангирасы волшебными заклинаниями и песнопениями разверзли скалу (Валу) и вывели коров из плена. И когда они сделали это, исчезла недобрая тьма, в восточной стороне неба показалась ослепительная колесница с восседавшей на ней Ушас, богиней зари. И солнце явилось взорам живущих».

Что это за сакральные «ворота», предстающие в преданиях как некий вход-«пролом» в пещеру? По мифам и легендам индоевропейских народов, многие их герои и боги «отвалили» камень, закрывающий вход в пещеру – разбойное логово вора, затем освободили лучи солнца, выпустили священные реки, выгнали коров и пошли вслед за ними. На карте-схеме № 14 двумя стрелками указан путь причулымских ариев через мистические ворота – вход в «пещеру», где на их пути встречались неприступные крепости – укрытия «демонского» племени пани (крепости «све» показаны в виде пятиугольников).

Одной из крупных крепостей была Ах-хол, которая находилась за Расой и за Алатау. Напомним лишь некоторые из возможных рек Раса, часто встречаемые на пути кочевников ариев в предгорьях Алы (Валы) – это Мрассу (Мар/рас-су), Кимрас, Израс и Ольжерас.

По пути продвижения андроновских степняков из области археологической Барабы (с озером Индер) вдоль русла реки Томи (приток Оби), т. е. по направлению к Алатау, в настоящее время проходит железная дорога «Новосибирск – Новокузнецк – Абакан». На карте этот южный путь западников указан стрелкой вдоль Мрассу и Томи.

Конечно же, верховья Оби и Томи, с более мелкими рукавами и ответвлениями к главному руслу Оби, были наиболее удобными для переправ. Одним словом, перейти водный поток легче всего там, где берут начала ручьи и реки. Помните, как «запретная» для переправы Раса (р. Мрассу, начало Оби), испугавшись, что ее могут принять за маленькую речку, если через нее может перепрыгнуть собака, предпочла сама ей помочь.

Сарама:

«Я рыщу, посланная как вестница Индры,В поисках ваших несметных сокровищ, о Пани.Из страха, что (я) перепрыгну, она помогла нам в этом.Так я перебралась через воды Расы».Именно там, в этой горной крепости, и осели угро-тюркоязычные пани. Данный путь по «ущелью» (бассейны рек Томь и Мрассу) со всеми доступными переправами (сан. tar – переправляться) мог носить название tardаna (сан.) – щель, дыра, отверстие (иначе «майна», «мойна», см. выше). Не так-то легко было «открыть» ариям этот проход – «отверстие» в мифическую пещеру, закрытый будто бы камнем. Многие индоевропейские герои-мужи (даже бог Индра) пытались отвалить его, чтобы выпустить не только лучи света, но и «солнечные» реки.

Обратимся к двум ведическим гимнам «Ригведы», излагающим это предание.

Ригведа X, 111. К Индре.

Ты выпустил реки, проглоченные змеем.Тогда они ринулись в спешке,Те, что хотели освободиться и освободились.К ИндреТы оказался, о Индра, вседержителем, чье место истинно.Ты убил змея, перекрывшего поток.Ты пробуравил все насыщающие русла (рек).Ненасытного раскинувшегося змея,Которого нельзя будить, беспробудно спавшего, о Индра,Разлегшегося через семь потоков,Ты разбил ваджрой по бессуставью.Больше они не останавливаются, вдохновленные (для бега).По легендам алтайцев, «солнечная» река Марас-Су билась в западне, огороженная каменными стенами Манак-горы. Пока не пришел некий человек. Он разобрал камни Манак-горы и, обращаясь к томившейся в неволе красавице, сказал: «Иди к своему любимому Тому!» Мрас-Су встрепенулась, забушевала, сильней налетела на Манак-гору. Покатились огромные камни, обрушились утесы. В этом месте появился большой порог. Люди назвали его Убу, что значит бурный. А Мрас-Су быстрее бегуна погнала к милому Кара-Тому. Они встретились ниже Альчуковского мыса. Дальше текут рядом Мрас-Су и Кара-Том, прижавшись друг к другу, неразлучные навеки, весело поблескивая в лучах яркого солнца.

По мнению праариев Обь-Чулымья, не только через западные ворота (Кап или Хапчал), но и через северный путь, названный Панти Капом, они могли войти в Кап (Кап таа) – мифические горы, окружающие по краям землю Мöнi (Мину/синскую котловину). Позже греки один из городов в Крыму назовут скифским словом Пантикап.

Как известно, ведическая культура была основана мудрецом Ману где-то на берегу реки Сарасвати. В Ведах Сарасвати описана как главная река (надиатма) и упоминается наиболее часто, хотя реки с таким гидронимом в Индии не существует. А вот в верховьях Чулыма сохранилось озеро с наименованием «Сарас» – это озеро Сарас-кюль (Сар/рас) в бассейне р. Белый Июс. Сравните ведийское слово saras (сан.) – озеро.

Есть одноименная река Сарасет (Сар/рас/сет) – река в бассейне Мрас-Су. Ее название «сар» образовано от индоевропейских географических терминов «сар» (sara – утренняя заря), «рас» (rasa – вода) и кетского географического термина «сет» – река.

В индийских источниках сказано, что это очень полноводная и широкая река, даже бесконечная. Сарасвати в Ведах описана «чистой в течении от гор до моря». Так что андроновские племена Причулымья (Обь-Чулымья) были хорошо знакомы с этой рекой, берущей свое начало от гор Алы (Валы), и считали ее истоком самой Оби, т. е. «от гор до моря». Конечно же, верховья р. Чулым (восточный приток Оби) так же считались родиной с незапамятных времен самой восточной ветви этих индоевропейцев.

Если же Расой, граничащей между враждебными племенами, полагать предложенное нами сочетание верхнего и среднего Чулыма (на карте эта граница проходит по трещине), то все становится на свое место: Чулым течет через самые населенные, самые богатые области скотоводческих праариев (андроновская археологическая группа). Именно здесь сосредоточены в большом количестве андроновские захороненияи погребальная утварь середины II тысячелетия до нашей эры.

В верхней половине течения Чулыма, там, где за андроновцами живет «демонское» племя пани (см. др. – тюр. «пан» – народ), имеются много крепостей. В «Ригведе» говорится, что бог ариев Индра будто бы разрушил их сотнями. Окуневские паны, по-видимому, находились не в дружеских отношениях с окружающими их степняками. Одна из крепостей сохранила свое древнее название «оглах» – козленок.

Следует обратить внимание на изображение рослого человека, который соответствует высоким европеоидным людям андроновского типа, что также было подмечено картографом. По мнению ученых, они по своему физическому облику отличались от предшествующего им окуневского населения. Возможно, это андроновский бог Индра, схвативший или держащий рукой козу за рога – козлоподобного тотемного божества народа пан.

Мы уже рассмотрели выше метафору «рука – рог», где рука не только символ защиты, но и захвата. В нашем же случае рисунок «андроновца», держащего в руках козу, «проецируется» на местонахождение Солгонского кряжа, где в 35–40 км от д. Андроново находится гора под названием «Козий огород». Она так или иначе соотносится в карте с Кошарой – загоном или «огородом» для скота. Это всего лишь наше предположение.

В другом контексте изображения «схваченной козы» можно найти иное объяснение: она имеет прямое отношение к ведийскому мифу о захвате и подчинении арийским богом Индрой козлоподобных пани. Эти моменты вызывают ассоциации с древне ведийской почвой, где борьба ариев с «демонским» племенем пани, т. е. сил света Индры и тьмы Валы, имеет параллели в истории о противостоянии саяно-алтайских окуневцев и андроновцев Обь-Чулымья.

Если мы хотим ориентировочно в первом приближении определить изначальный пункт вторжения андроновских ариев в «пещерный» мир окуневцев или, образно говоря языком мифов, путешествия Индры с собакой Сарамой (хак. Сарамжин) к народу пани, то нам следует обратить внимание на того же «наездника» с собакой и окуневские крепости на берегах реки Чулым.

Карта-схема № 14. Пратюркский ареал «пещерной» прародины и пути передвижений андроновских племен (указаны прерывистыми стрелками).

К Индре:

«Ты оказался, о Индра, вседержителем, чье место истинно.Ты убил змея, перекрывшего поток.Ты пробуравил все насыщающие русла (рек).Ненасытного раскинувшегося змея,Которого нельзя будить, беспробудно спавшего, о Индра,Разлегшегося через семь потоков,Ты разбил ваджрой по бессуставью.Больше они не останавливаются, вдохновленные (для бега).Образ Индры, «буравившего все насыщающие русла рек» (в случае с картой указаны реки), представлялся для древних славян уже демоном «нижнего» мира. Его описание с сохранением тех же мифологических функций мы находим в «Песне горы Гудун»: «Был тот Индр, или Индер, так велик и могуч, что мог своими когтистыми лапами проскребать овраги до самого камня. <…> А живот его, волочащийся по земле, вмещал такое количество еды и питья, что все менее становилось живого по берегам великой реки». Сравните, по-хакасски «ин» или «ин/дре» – низ, т. е. нижний мир. Смотрите также: оз. Ин/дра, р. Ин/зер (Башкортостан), р. Иня (приток Оби); в Хакасии есть р. Иней (приток Июса), р. Ин/суг (приток Кантегира), р. Ин/жул.

О скотоводческих племенах пан, занимающихся угоном скота у соседей, речь уже шла в предыдущих главах. Там они определялись как народ, живущий за рекой Раса, в горах змеевидной Валы (Алатау), к востоку от ариев. В «Ригведе» этот народ описывается как демонское племя «пани», которое обитало в неведомых землях, за границами мира богов и асур, или на «краю мира». Ими были похищены «лучезарные», или солнечные, коровы ариев, явившиеся причиной погружения солнца (или мира) во мрак, т. е. в некую пещеру Валу (Алу).

Как известно, верховья р. Чулым, включая Солгонский кряж (известен как гора Туманная, т. е. Тубанныг позiк), и был восточным рубежом прародины легендарных ариев. Мигрантами из «края мира» могли быть так называемые кимеры (киммерийцы) и невры (по Геродоту) – потомки андроновских племен, смешавшиеся с племенами ранних скифов-саков.

Невры же, в свою очередь, могут иметь дальне родственное отношение к предкам пеласгов и тирренов (этрусков). Ими и был создан миф о Пелопонесской пещере – вход в потусторонний мир Аида. Там, в стране Мане (хак. Мöнi), и содержались коровы Гермеса, отца Пана.

Вот как описывает Гомер местонахождение киммерийцев в своей знаменитой «Одиссее»:

«Там киммериян печальная область, покрытая вечноВлажным туманом и мглой облаков; никогда не являетОку людей там лица лучезарного Гелиос (Солнце)…С неба ль, звездами обильного, сходит, к земле обращаясь;Ночь безотрадная там искони окружает живущих».Возможно, «печальная область» киммерийцев на краю света, «покрытая…туманом» у входа «пещерного» Аида, проходила по горе Туманная.

В районе «археологического» Андроново (на карте-схеме № 14) находятся горы под названием «Туманная». Это горы Тубанныг – хр. Солгонский кряж и Тубанныг тасхыл (Туманный голец, в верховьях р. Сарала на севере Хакасии).

Есть в «Туманном» кряже гора с наименованием «Козий огород». Может быть, не случайно изображение схваченной козы или барана согласуется с жертвоприношением Одиссея у входа в «пещерный» Аид.

«Особо черного, лучшего в стаде барана ему посвятивши.Дав обещанье такое и сделав воззвание к мертвым,Сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал;Черная кровь полилася в нее, и слетелись толпоюДуши усопших, из темныя бездны Эреба поднявшись…Кликнув товарищей, им повелел я с овцы и с барана,Острой зарезанных медью, лежавших в крови перед нами,Кожу содрать и, огню их предавши, призвать громогласноГрозного бога Аида и страшную с ним Персефону».Вот что пишет Геродот в «Истории»: «Всех павших в братоубийственной войне народ киммерийский похоронил у реки Тираса (Чулыма) (могилу царей там можно видеть еще и поныне)».

Кстати, именно в долине реки Чулым, описанной Геродотом как река Тирас, археологи впервые обнаружили захоронения «всех павших в братоубийственной войне» в окрестностях села Андроново (район Назарова). По этому населенному пункту культура их предков и была названа андроновской. Сохранилась могильная стела скифов – «киммеров» под хакасским названием «Киме тас» (т. е. скифский менгир, т. е. камень киммеров).

«Печальная» и «холодная» область киммериян согласуется с холодными сибирскими реками Ким, Каа-Хем, Кем, т. е. Киммерия. Две реки Малый Кемчуг и Большой Кемчуг берут начало в районе г. Красноярска и впадают в Чулым (Тирас) на севере. Названия этих рек происходят от hima (сан.) – холод, зима. Уход этих причулымских племен из северных предгорий Саяно-Алтая на запад был связан с вытеснением их скифскими саками, которые впоследствии заменили киммерийцев. Хотя киммерийцы часто описывались современниками как близкие по культуре «скифам», они явно отличались этнически от собственно скифов.

Другие же племена этой индоевропейской ветви юга Сибири, дойдя до Индии, оставят заметный след в виде мифа о той же пещере (за рекой Раса), где содержались народом пани «солнечные» коровы. Оба эти андроновских мифа хранят в себе следы исторической памяти о расселении двух народов в районе Причулымья.

Стоит также напомнить, одним из ориентиров, кроме рек Мрассу и Уса, была река Томь («томо» – след), почему-то названная праариями «оставленным следом» угнанных коров. По долине р. Уйбат (след коровы), где проходил путь-«коридор» по ущелью до сакральных мест уйбатской долины, есть аал Кап/чалы. (См. карту-схему № 12: стрелкой указан путь через Расу и Алатау). Это слово, по-видимому, происходит от «Хапчал» (хак.) – ущелье, где «кап» (булг.) – ворота.

Само слово «кап» (ср. «кап/ище») изначально отождествлялось с культовыми местами Хакасско-Минусинской котловины, названной древними «Кап таа», то есть, мифическими горами, окружающими священную землю Мöнi (Мани). Сравните, горы Кап/каш, т. е. Каф/каш (Кавказ).

На нижнем ярусе нашей карты (справа от андроновского поселения-14) перед нами символическое изображение «солнечного» оленя и вечно плетущегося за ним старика-охотника. Это единственный петроглифический рисунок сохатого с богатой игольчатой короной золотых рогов – символ солнца. Именно оно показано в композиционной связи с фигурой согбенного старца, опирающегося на посох, причем соблюдены взаимные пропорции животного и следующего за ним человека. (Кстати, в северных отрогах Алатау издревле сохранились тундровые, или северные олени).

Что касается согбенного старика с посохом и в обуви, похожей на валенки, то в нем заманчиво было бы видеть прообраз древнейшего охотника с собакой (изображена внизу старика). В мифологии первобытных охотников такой персонаж, как старец-охотник, своими корнями связанный с освобождением солнца, может быть сопоставлен с сибирским охотником Мани.

Важнейшим моментом в индоевропейских мифах было воспроизведение сюжета о погоне главных героев (будь то Индра или Аполлон) за солнечными коровами по оставленному следу. Этот сюжет имеет более глубокие корни, связанные, как мы предположили выше, с андроновскими праариями у самой границы с окуневскими пани. Вполне естественно, что еще в мифологии первобытных охотников эта жертвенная участь космического солнечного божества нашла свое конкретное олицетворение в образе небесного оленя (лося), преследуемого охотником. Случились эти воспроизведения задолго до мироздания ариев с солнечной коровой и задолго до возникновения различных культов солнечных богов.

Часто в петроглифах Сибири культурного героя-охотника изображают в сопровождении помощника – собаки.

«Бежит по небу Хоглен с похищенным днем, гонится за ним Мани…Хоглен каждый вечер похищает с земли день и убегает с ним на небо. Но каждый раз Мани встает на лыжи, ровно в полночь догоняет его, пересекает путь Хоглена стрелами, отнимает у него день и приносит его на землю» (Ошаров М. Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору. Л., 1936).

На наш взгляд, олень (лось) древнейших лесных мифов должен был замениться андроновцами коровой (быком), а не наоборот. А в образе старика с посохом так же заманчиво было бы видеть прообраз андроновского мудреца Брихаспати.

Как мы помним из предыдущих строк, захват племенем пани «солнечных» коров заставляет выйти священных животных из скалы (пещеры) наружу магическая операция, совершаемая неким старцем (иногда в содружестве с Ангирасами). Некогда он был одним из больших белых шаманов, прожившим праведную жизнь и в дальнейшем канонизированным ариями в верховного жреца и наставника богов.

Для возвращения лучей солнца, утраченного богатства требуется совершить паломнический путь («панти» – путь) в сакральные места Кап таа (Панти кап) с целью жертвоприношения. Здесь, в «пещерном» святилище, множество древних курганных сооружений и ритуальных мест, которые нужно соотносить с «кап» или капищем.

Сарама, небесная гончая, отыскала коров в пещере пани. Брихаспати произносит истинное слово, мантру. Индра, обретший силу от нектара Сомы, последовал за ним, вошел в пещеру или силой взломал скалу, разгроми всех пани и вывел на поверхность «схваченные» стада коров – лучей солнца. Не только коров, но и солнечные реки (изображаемые коровьими рогами с лучами света) выпускает солнечный бог Индра.

Вся эта магическая операция по освобождению коров была сопряжена с явлением Зари (Уша), с последующим приходом лучей солнца, которое почитали сибирские праарии изначально в образе оленя. Это потом обь-чулымские андроновцы заменили окуневского оленя первобытных мифов коровой.

Путь праариев к пани лежал с запада на восток, «по оставленному следу» угнанных ими коров. Выход коров из пещеры, «в соответствии с Законом», всегда определялся с востока на запад. Если быть точнее, следы ведут только в одну сторону, т. е. указание на то, что «лучи солнца», зарождаясь с восточных гор Алатау, движутся в земли Барабы с озером Индры (Индерь), местообитания праариев.

Почему же выход «солнечного» оленя в «нижнем» мире изображен в противоположном направлении, то есть, с запада на восток? Как мы помним, в мифе Гомера говорится, что коров ввели в пещеру задом, чтобы следы обманули их хозяина.