Полная версия

Полная версияПсихология конфликта в континууме науки и искусства

В художественном образе находят свое оригинальное выражение эстетические принципы, идеалы, типажи, стереотипы, которые как ореол окружают и атрибутивно заключаются в объекте, положенном в основу художественного образа. Л. С. Выготский пишет: «Искусство есть социальное в нас» [13, с. 314]. Автор образа, включенный в определенную культурную, эстетическую среду, с одной стороны, является их носителем, с другой – их разрушителем, с одной стороны, он зависим от них, с другой – имеет над ними власть, как творец художественной реальности. Тем не менее ясно, что компонентами художественного образа являются культурные и эстетические идеалы, с которыми художник может соглашаться, поддерживать их или вступать с ними в диалог, имеющий конструктивно-конфликтный характер. Е. С. Громов высказывает мнение о том, что «каждый большой художник выступает не только как продолжатель традиций, но и как их ниспровергатель» [22, с. 25]. Каждый художественный образ представляет уникальное интеграционное единство множества и многих смыслов, отношений, идеалов, что лежит в основе впечатления, которое, обладая внутренней психической активностью, оказывает влияние на развитие самосознания субъекта. При условии динамичной интеграции заключенных в художественном образе социальных смыслов и отношений с личностными смыслами и отношениями (именно так можно трактовать термин «вживание») субъект возвращается к себе при этом себя, меняя, к себе – уже другому.

Присутствие в художественном образе усвоенного автором коллективного бессознательного обеспечивает общность позиций, смыслов, отношений автора образа и реципиента. С другой стороны, оно создает активную конфликтную энергию противочувствования на трех уровнях: коллективное и личностное бессознательное художника, коллективное и личностное бессознательное реципиента, личностное бессознательное художника и реципиента.

Остановимся на конфликтности как компоненте художественного образа. В художественном образе социальное представлено символами, культурными шаблонами. Художник, находясь в двух реальностях – общей и личной, – постоянно соотносит их с аналогичными, но индивидуализированными образованиями. Процесс соотнесения своего (близкого, значимого) и чужого (отстраненного, следовательно, менее присвоенного) порождает энергию, которая и становится основанием для чувственного переживания и интеллектуального, творческого поиска своего в чужом и чужого в своем. Данная энергия идентична конфликтной, так как конфликт, это «любое отношение между элементами, которое можно охарактеризовать через объективные "латентные" или субъективные "явные" противоположности», это «такая характеристика взаимодействия, в которой не могущие сосуществовать в неизменном виде действия взаимодетерминируют и взаимозаменяют друг друга, требуя для этого специальной организации» [21, с. 212], это «такая специфическая организованность деятельности, в которой противоречие удерживается в процессе его разрешения» [58, с. 115]. Рассматривая в качестве взаимодействующих сторон, например, понимание художником воспринятого явления и социальное понимание того же явления, мы практически всегда в той или иной мере получаем противоположные мнения. То же самое касается взаимодействия личностного и социального бессознательного, как, например, противоположности цветовых символов, эмоционального отношения художника к воспринимаемому стимулу и эмоционального отношения к нему социума. Художественный образ – это своеобразный компромисс между личностным и общим значимым, между вымыслом и реальностью, порождаемый в ходе внутреннего диалога. Но, если в компромиссе потери несут обе стороны и поэтому он оставляет неудовлетворенность разрешением противоречия, то в художественном компромиссе, наоборот, эстетическое удовлетворение, наслаждение, очищение и прояснение. Конфликт художественного образа конструктивен и потому, что, неся обязательное противоречие формы и содержания, понимания и переживания, не обязывает ни к ответственности, ни к каким-либо определенным действиям. Он снимает давление обязательности понимания, вынесения решения, осуществления выбора. Конфликт между, например, социальным пониманием стимулирующей информации и пониманием ее художником (между противоположными позициями, мнениями), выраженный в художественном образе, превращает эту информацию в продуцируемый и воспринимаемый художественный объект, в обоюдную созидательную творческую ситуацию, преображая негативную энергию в энергию эстетических эмоций.

Конфликтность художественного образа создает энергетическую среду для продуцирования нового видения, а не для противостояния, сопротивления. Данная среда характеризуется позитивной противоречивостью, преодоление которой имеет характер возвышения. Воспринимая негативное в художественной форме, человек продуцирует позитивные эмоции и отношения.

Изучая содержание художественного образа, отметим, что для него характерна имманентная конфликтность, заложенная в операциях отстранения – приближения, выражения общего в частном, определение и выражение индивидуального через аккомодацию и ассимиляцию. Художественный образ не только обеспечивает «баланс процессов идентификации и отчуждения» (Л. Б. Шнейдер), но и продуцирует позитивное защищенное пространство одновременной общности и единичности личностного.

Художественное творчество инициирует коммуникации неосознаваемого (бессознательного, надсознательного, сверхсознательного), сознательного, эмоционального в континууме Я – другие. Художественный образ способствует парадигмальному, инструментальному и ситуативному самоопределению субъекта в проблемном пространстве, выступая и в качестве проясняющей инстанции, и в качестве продукта самовыражения и проекции своего внутреннего мира, и в качестве отражения общего в частном, и в качестве выражения отношений, переживаний, и в качестве участника эффективной коммуникации.

Художественное творчество расширяет личностный позиционный репертуар, сферу для актуализации и самоактуализации возможностей, позиций. Являясь результатом активного взаимодействия личности и окружающего мира, художественный образ интегрирует в единую динамическую композицию такие значимые для становления самосознания личности элементы, как идеалы, ценности, убеждения, мотивы, символы, типажи, оценки, отношения, эмоции. В результате он не только демонстрирует существующее на данный отрезок времени, но и, вызывая эстетическую реакцию, активизируя продуктивное воображение, эмпатические процессы сопереживания и сотворчества, создает прогностическое пространство. Он способствует реконструкции личностного пространства самоопределения, самоорганизации и персонализации, продуцирует перспективное пространство, проясняющее и открывающее личностный и социальный потенциал. Все это, с одной стороны, позволяет проводить аналогии между содержанием художественного образа и внутриличностного конфликта, с другой – использовать художественное пространство для реализации энергии противоречия.

Художественная сущность внутриличностного конфликта

Думаю, что после проведенного анализа структуры и содержания художественного образа, можно констатировать, что базовой начальной формой реализации энергии противоречия уже не с художественных позиций все-таки будет возникновение конфликта выбора, представленного на когнитивном уровне в сомнении, на эмоциональном – в тревоге.

Остановимся подробнее на сомнении, трактуя его как сомнение, т. е. совокупность нескольких равноценных мнений в ситуации выбора. Для начала предлагаю обратить внимание на художественные изображения сомнения, попытавшись меньше их анализировать и больше эмоционально включиться в само изображение, почувствовать его.

Ил. 9. В. Жорник. Сомнение

Так выглядит сомнение в версии В. Жорник.

Ил. 10. А. Джерих. Сомнение

А это – видение сомнения Анжелой Джерих.

Ил. 11. Автор неизвестен. Сомнение

И это тоже – сомнение.

Как видим – очень разные формы может приобретать сомнение, но нельзя не отметить, что во всех картинах есть символы двойственности. В первой – направления роста, развития. Во второй – мужское и женское мнения. В третьей – целостности и фрагментарности, статики и динамики. Допускаю, что кто-то увидит совсем иное и у него сложится свое представление о природе сомнения. Такова сущность художественного и результаты феномена узнавания. Тем не менее констатируем как критерий сомнения – двойственность. Теперь – к изысканиям психологов. Сомнение рассматривается как элемент пространства (в «полевой» теории – поля), которое создается между верой и скептицизмом. Оно и заполняет эмоционально (как переживание) это поле. Второй подход – сомнение – эмоциональное переживание трудности выбора. Третий – затруднение при выяснении вопроса об истинности или ложности чего-либо. Естественно, что сомнение трактуется и как акт мышления, точнее, размышления, вызванного необходимостью преодолеть возникшие противоречия, колебания. Неправда ли весьма похоже на определение природы внутриличностного конфликта? В частности, когнитивного? В основе как сомнения, так и конфликта лежат опасение за неправильный выбор, ощущение угрозы своим ценностям. И вполне непротиворечиво на этой базе появляется тревога, которую можно трактовать как выражение сомнения на эмоциональном уровне. А действительно ли это соответствует истине попробуем определить с помощью художественных работ. Сравните картины под названием «Сомнение» с картинами под названием «Тревога». Не анализируя цвета или символы как психолог-диагност, а воспринимая их как сопереживающий зритель. Попробуйте мысленно и больше эмоционально, по ощущениям, разместиться в пространстве картины в качестве какого-то близкого для вас и вашего состояния на данный момент персонажа (элемента) картины. Попробуйте не смотреть на нее «снаружи», а воспринимать ее как бы «изнутри», как ее персонаж.

Ил. 12. А. Горенкова. Тревога

Попробуйте почувствовать состояние цвета, линии, элемента картины. Можно и попытаться разместить себя (точнее свой образ) внутри картины и тоже ощутить ее всем своим существом…

И это «Тревога», вот только автор остался неизвестным.

Ил. 13. Автор неизвестен. Тревога

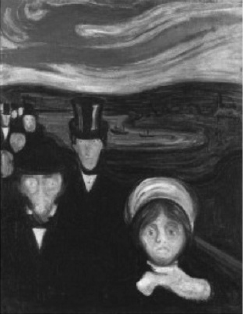

Зато далее очень известная картина Э. Мунка под таким же названием.

Ил. 14. Э. Мунк. Тревога

Вы почувствовали, что тревога меняется? Что она «разноцветная», да и звучит по-разному? Жаль, что формат книги не дает возможности включить в ее содержание музыкальные произведения по обозначенной теме. Это еще более разнопланово продемонстрировало бы, что такое тревога.

Но, даже не особо стремясь искать общее в собственных ощущениях и впечатлениях, а просто обратив внимание на сюжеты, композиционные решения, динамику цвета, можно обнаружить много общего. Правда, тревога лично мне кажется более выразительной, так сказать интернаправленной. А вот сомнение – интронаправленно. Опять-таки – не претендую на истину.

Итак, отметим, что внутриличностный конфликт воплощается в переживании необходимости выбора, тревоге, сомнении… Поскольку эти феномены являются результатом психической активности субъекта и, в достаточно большой степени, работы его воображения и переживания, их вполне можно отнести к результатам художественной активности субъекта. Продолжим размышлять дальше.

Внутренние конфликты в психологии привычно объясняют в контексте форм психической защиты. Психика защищается от излишней напряженности, излишней энергии… Что значит «излишней»? Вероятно той, которая будет не нужна для дальнейшей жизнедеятельности, либо той, которая будет направлена «не в ту сторону», например, в сторону деструкции личности. Задумаемся… Разве может быть энергия «лишней»? Всегда речь идет о недостатке энергии, а тут «лишняя»… Что подразумевается под этим термином? Ненужная на данный момент… Обременяющая… Отягощающая… Чем? Своим содержанием? Своей направленностью? А может быть, проясняющая? Демонстрирующая новые перспективные возможности? Ответить точно не представляется возможным. И главное – невозможно точно это понять, только гипотетически и только относительно каждой конкретной ситуации, причем в ее восприятии и интерпретации конкретным человеком. Предлагаю обратиться к работам художников.

Ил. 15. Внутриличностный конфликт

Таким видит внутренний конфликт автор данного образа. Больше похоже на окно в мир, чем на защиту. Но… Не буду предлагать своих интерпретаций… Посмотрим иные образы и попробуем их сравнить. Например, образ на ил. 16. Картина, кстати, имеет название «Внутриличностный конфликт». Настроение – позитивное. Образы – связные, направленные на взаимодействие и движение. Не думаю, что найдется хоть один человек, который увидит в них что-то деструктивное, разрушительное.

Ил. 16. Внутриличностный конфликт

Ил. 17. Внутриличностный конфликт

Или изображение на ил. 17. Название то же самое: «Внутриличностный конфликт». По сути – две стороны одного образа. Не противостоят, не сопротивляются собственной ипостаси, составляют единое целое. Возможно, представленное разными сторонами, но единое! Следовательно, опять констатируем, что внутриличностный конфликт – конфликт целостности, которая превосходит саму себя, становится иной, находит иное воплощение, т. е. является творческой по своему предназначению, обнаруживающей конструктивные тенденции. Защита ли это или обновление в соответствии с перспективами?

Ил. 18. Внутриличностный конфликт

Еще более информативен образ на ил. 18: не конфликт, а диалог, взаимодействие, встреча с самой собой… И возможное открытие себя, обнаружение скрытых для осознания аспектов «Я», ведущих к личностной трансформации позиций, мнений. Конечно, не будем настаивать, не всегда позитивной, но… трансформации, следовательно, динамике, следовательно, новым возможностям, новым открытиям.

Возможно, именно в этой способности обнаруживать в большей части позитивные тенденции и состоит художественная суть внутриличностного конфликта? Ведь именно ее «улавливают» и передают художники. В целях поиска ответа на поставленный вопрос опять обратимся к моделированию.

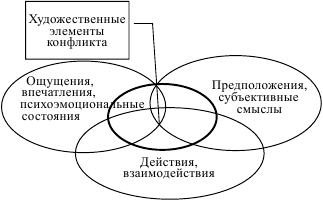

Воспользуемся классическим подходом к структурированию любого психологического феномена как результата интеграции сознания, переживания и деятельности и, полагаясь на результаты анализа структуры художественного образа, выделим область художественного в содержании конфликта:

Рис. 7. Модель содержания конфликта

Под художественными элементами конфликта подразумеваются те состояния, смыслы, представления и переживания, которые порождаются художественным воображением и художественным восприятием субъекта конфликтного взаимодействия. Они являются не только субъективными, – надситуативными (содержание отличное от реального и объективного, так как порождается художественной позицией субъекта) и надличностными (содержание не фиксируется в личностном пространстве понимания, оно преодолевает границы известных и стереотипных для личности смыслов и позиций). Можно сказать, что они лишь в какой-то части имеют отношение к реальности. Но, именно они являются ядром, из которого рождается конфликтное состояние – состояние ощущения противоречия и стремления его разрешить, преодолеть. Почему я определяю их как художественные, а не как атрибутивные? Еще раз обратимся к смыслу термина «художественный» – порожденный духом, преобразованный посредством духовной, интеллектуальной и эмоциональной активности, творческий как по процессу, так и по результату. В отмеченной как художественные элементы конфликта области возникает некая субъективно-художественная композиция конфликта, которая определяет направленность отношения конфликту и стремления к его пониманию, к действиям и взаимодействиям. Это можно определить как вторую реальность, которая обладает всеми характеристиками художественного образа, указанными ранее: условность, конкретная чувственность, вымысел и др. Художественные элементы конфликта располагаются в центре многих континуумов: субъективное – объективное, реальное – вымышленное, осознанное – чувственное, известное – новое, типичное – нетипичное, позитивное – негативное… Но весьма важно отметить при этом, что, в отличие от эмоциональной и смысловой сущности внутреннего конфликта, художественная сущность отличается позитивной валентностью.

Художественное содержание конфликта – это своеобразная трансформация объекта отражения, в данном случае – конфликтных смыслов, мотивов, ролей. Художественное содержание является и формой их истолкования, и формой их выражения, и стимулом для эстетической реакции. Хотя бы на том простом основании, что основным воспринимаемым элементом конфликта является противоречие, которое может быть четко осознаваемым, понимаемым, но может только ощущаться, а основным элементом художественного образа также является противоречивость. Художественное содержание конфликта обретает форму в образах, среди которых выделим следующие:

Образ, возникающий в результате восприятия стимула конфликта (противника, визави, обстоятельств). Он формируется в результате нескольких операций: включения, интеграции, узнавания, стереотипизации, вчувствования. Эти же операции свойственны при формировании художественного образа.

Образ сути конфликта, его «центр» – столкновение, противоречие. Именно он инициирует динамику взаимоотношений. Центр конфликта весьма редко воспринимается позитивно, таким образом, им инициируется активность с негативной валентностью. Динамика в художественном образе отражается в необычных сочетаниях. Таких, которые вызывают интерес, способствуют аттракции. Возможно, этим обуславливается конструктивность художественного конфликта в целом и художественной сущности внутриличностного конфликта в частности.

Образ воображаемого результата. В обычном конфликте имеет место желание возврата к предыдущему состоянию, что по определению невозможно. За счет художественной сущности конфликта порождаются иные, отличные от предыдущих ощущения, желания, стремления. Именно они могут способствовать пробуждению стремления к иному, что приводит к развитию.

Модель конфликта может быть представлена и как восходящая спираль, в центре которой – его художественная сущность. Воспринимается из стимула что-то самое значимое, достраивается эмоциями, смыслами, стереотипами, предположениями, атрибуциями, проверками, трансформируясь в субъективную композиции смыслов, эмоций, впечатлений, желаний. Одна из очередных гипотез может быть определена так: механизмом трансформации содержания конфликта в художественный образ является стремление (О. Диева «Стремление»). Потому что художники стремятся воплотить то, что знают или переживают, чем хотят поделиться в художественный образ и при этом его основой становится именно тот «сплав», который обозначен в модели как художественные элементы конфликта. Они определяют конструктивную направленность конфликта.

Ил. 19. О. Диева. Стремление

Давайте сравним направленность обычного межличностного и художественного конфликтов. В обычном конфликте участники стремятся к предполагаемому, запрограммированному результату, что сворачивает субъектную позицию к стереотипной позиции. В художественном – стремление открыть, поделиться, привлечь внимание, пережить, т. е. стремление, которое разворачивает субъектную позицию художника в непредсказуемом направлении и пробуждает надличностный потенциал. Следовательно, в художественном содержании конфликта имеется позитивное стремление. В основе модели обычного конфликта – стимул, порождающий такое же стремление, но имеющий негативную окраску в виде реализации депривированных потребностей.

Ил. 20. Е. Кашина. Стремление

Куда приводит стремление? Не всегда к решению или к разрешению. Но практически всегда к новому состоянию, смыслу. Это – о стремлении в основе художественного образа. Стремление в основе конфликта часто менее прогрессивно – вернуться к прежнему состоянию, положению. Стремление художника отличается вдохновением, что обуславливает непредсказуемость, непросчитанность результата, но, в любом случае, не регрессию к прежнему состоянию. Таким образом, художественный конфликт (конфликт, реализуемый художественными средствами) всегда конструктивен по результату. (Е. Кашина. «Стремление»)

Попробуем продолжить определение художественного содержания внутриличностного конфликта посредством сравнения результатов художественного и обычного конфликтов. Художественный конфликт порождает энергию, инициирующую яркие эмоциональные переживания, отличающиеся динамичной противоречивостью конструктивного порядка – так принято считать. Конструктивность предполагает построение, в отличие от деструктивности – разрушения. В обычном конфликте актуализируются именно деструктивные состояния, т. е. априори в конфликте создать что-то конструктивное (позитивное) невозможно. Но К. Хорни, например, и многие другие исследователи обнаруживают, что есть внутриличностные конфликты, не только порождающие невротические состояния, но и нормальные, способствующие развитию психики. Значит, есть нечто в содержании внутриличностного конфликта сходное по силе и направленности воздействия с художественным конфликтом? То, что пробуждает высшие эмоции и смыслы, под которыми понимаются, например, сильные эмоции позитивного плана, приводящие к очищению через сопереживание. Именно о них Л. С. Выготский писал как об «изгоняющей силе высших эмоций». Следовательно, в художественное содержание конфликта автоматически включается сопереживание. Возможно, именно здесь точка, в которой заканчивается сублимация негатива и начинается построение позитива.

Остановимся еще на некоторых моментах, важных для понимания художественной сущности внутриличностного конфликта. Например, рефлексия как процесс пересмотра имеющихся представлений, смыслов, позиций, их переоценка. Она может осуществляться множеством способов, в том числе художественным. Особенности художественной и обычной рефлексии начинаются с различий в восприятии конфликта. Восприятие в обычном конфликте обусловлено негативными атрибуциями, образом врага, ощущениями угрозы своим интересам и целям. Восприятие художественного конфликта обусловлено стремлением понять, пережить, выяснить, просто эмоциональным интересом к необычному объекту, а не к себе, своим интересам и переживаниям. Получается, что у художественного конфликта априори иной вектор и валентность информационного поля.

Также уточним, что и пространственно-временная организация художественного конфликта отличается развернутостью, в отличие от обычного конфликта, который чаще сосредоточен на конкретном происшествии (стимуле).

Художественный конфликт демонстрируется в знаковой форме, которая обладает способностью раскодироваться с помощью многих других знаковых форм. Это свойство можно определить как синестезичность художественного знака. Объясню: музыкальный язык раскодируется слушателями в образной форме воспоминаний, ассоциаций, в переживаниях, фантазиях, предчувствиях, даже в конкретных действиях (движениях, к примеру). Данные знаковые формы избираются в зависимости от свойств знаковой системы субъекта, от степени его готовности к восприятию художественной информации. В результате художественный язык не только более многозначен, но и более доступен для восприятия и рефлексии и, следовательно, реализуем. Синестезичность художественной информации способствует и к тому, что в художественном образе выражается (изображается, отображается и т. д.) и то, что есть на самом деле, и то, что невозможно, парадоксально. Внутриличностный конфликт «демонстрируется» в виде деструкций, кошмаров, которые «раскодируются» только в негативных переживаниях, опасениях.