Полная версия:

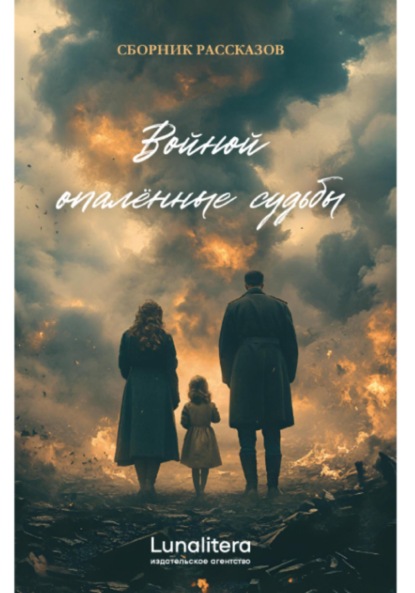

Сборник рассказов «Войной опалённые судьбы»

Издательство "Lunalitera"

Сборник рассказов "Войной опалённые судьбы"

Посвящается 80-летию победы в Великой Отечественной войне

Маргарита Галух

Сердце матери

(основано на реальных событиях)С утра небо захватили грозные свинцовые тучи и полил обложной дождь. Разыгрался ветер, застучал в окна, завыл, словно неприкаянная душа, заплутавшая в ненастье. Это была та унылая пора, когда грядки, опустев, оголяли черную, исхлестанную дождями землю, а в погребах солились огурцы в кадках да квасилась капуста, источая терпкий, солоноватый аромат. Осень – самая плохая пора в деревне. Бездорожье, грязь по колено. Дети маются, по домам сидят, с тоской глядя в мутные окна.

На краю деревни в доме Ивана и Матрены Самсоновых сквозь щели в бревенчатых стенах был слышен приглушенный гул ветра. Он то завывал протяжно, словно тоскующий волк, то затихал на мгновение, чтобы затем налететь с новой силой, словно пытаясь ворваться внутрь и нарушить тихий, размеренный быт. Деревенская хата с ее побеленными стенами и самоткаными половиками на полу хранила мир и покой своих обитателей. По всему дому разливались ароматы печеной картошки в мундире, парного молока, которое, казалось, пахнет свежескошенным лугом, и осенних яблок, хранящих в себе память о теплых, солнечных днях. Запах яблок смешивался с запахом дымка из русской печи и ароматом свежего хлеба. В окне то и дело мелькала худенькая женская фигурка. Это Матрена с засученными рукавами хлопотала об обеде, порхая между печью и столом. Лицо ее с веснушками и лучистыми карими глазами было умиротворенным, а движения – отточенными и уверенными. Она ловко доставала из печи чугунок с ароматной картошкой, разливала горячее молоко по глиняным мискам, заботливо нарезала душистый хлеб. Она – сердце этого дома, хранительница тепла и уюта.

Недалеко от матери, в штанах из прочной холстины, подпоясанных веревкой, крутился мальчуган лет десяти – Ванька. Из-под расстегнутой байковой рубашки виднелся на его груди медный крестик. Ванька, как молитву, повторял вслух: «Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если…» Он старательно зубрил грамматику, желая стать образованным человеком, гордостью семьи. В соседней комнате, за столом, под лампой с покривившимся жестяным абажуром, сидела Шурка. Ее лицо, сосредоточенное и серьезное, освещал тусклый свет, выхватывая из полумрака аккуратно заплетенную косу и тонкие пальцы, ловко орудующие пером. Она, как прилежная ученица, опуская перо в чернильницу, аккуратно на листке в линию выводила текст, стараясь не допустить ни единой помарки: «Не целоваться, не пить с одной чашки, не плевать семечек на пол…» Сегодня в школе обратились ко всем комсомольцам с просьбой: переписать десять–двадцать листовок от руки и расклеить на видных местах по всей деревне.

В тот год на горизонте замаячил призрак «испанки» – гриппа, который мутировал в жуткую, смертоносную форму. Он не щадил никого – ни взрослых, ни детей. В городах переполнялись больницы, а в деревнях целые семьи вымирали за считаные дни. Повсюду слышались кашель, стоны и плач. «Испанка», как безжалостный жнец, уносила жизни целыми охапками.

– Так, ты гляди, Шурка, с энтим… Колькой, теперича не милуйся! – прочитав текст листовки, охрипшим голосом выкрикнул Ванька и залился громким смехом, который эхом разнесся по комнате, нарушив царившую тишину.

– Мам, да шо ж он опять-то, – раздраженно проворчала Шурка, оторвавшись от своего кропотливого занятия и с досадой посмотрев на младшего брата.

– Ах ты, бестия! Я те-е-е щас, чупрун-то оттреплю! – воскликнула Матрена, игриво замахнувшись на Ваньку тряпкой. А он – словно ветер, пролетевший сквозь открытое окно: шасть – и след простыл, только отголосок звонкого смеха остался в комнате.

Матрена улыбнулась, глядя на детей, и вновь погрузилась в хозяйские хлопоты. В хате снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь шорохом пера по бумаге и мерным тиканьем старых ходиков на стене.

***В тот год проклятый грипп, как разбуженный медведь-шатун, слонялся по окрестностям, вынюхивая добычу. Не миновал голодный хищник и дом Самсоновых. Нависла беда черной тучей над семьей. Заболел Ванька. Лихорадка держалась несколько дней. Тело горело, как в печи, а дыхание оставалось жестким и тяжелым, каждое усилие вдохнуть и выдохнуть отдавалось болезненным хрипом. Не отходила мать от кровати сына, как орлица, сидела над ним. Все силы отдавала, пыталась вырвать его из цепких лап болезни. Да видно, самим не справиться.

Поехал отец в Золотухино – районный центр, привез лекаря. Докторша пристально и тщательно осматривала Ваню. Опустилась на колени перед кроватью и долго, внимательно слушала, а потом строго сказала:

– Срочно в больницу!

Забрали… И дом опустел, словно разом выключили в нем свет. Все стали говорить тихо, почти шепотом, как будто боялись спугнуть или разбудить кого-то, и только вздыхали. Через неделю вызвали матушку с отцом в районную больницу. Вернулись они, когда день на закат шел. Мать, черная, как земля, села на завалинку, оперлась о шершавую стену дома и от собственного бессилия, словно раненая волчица, потерявшая детеныша, тихо, однотонно завыла. Перед нею неподвижным пятном безмолвно стоял отец. Окаменевший от горя, он не в силах был вымолвить ни слова.

– Да шо ж вы, шо ж вы, шо ж вы! – закричала Шура и потянула отца за серый рукав.

Лицо его перекосилось, и он, захлебываясь, пробормотал:

– Доктор не может помочь Ваньке…

– Грипп окаянный слух у него забрал! – выкрикнула мать. Слезы градом катились по ее изъеденному горем лицу.

– Ах ты, Господи… Ах! – Шура часто заморгала и, не находя слов, тихо сказала: – Все будет ладно, вот увидите.

***Долго Ванька боролся с болезнью, цеплялся из последних сил за жизнь. Поднялся. Пришло время ехать за ним в больницу. Родимые глаз перед дорогой не сомкнули. Еще птицы не запели, как запряг отец Бурана в телегу, и они, словно две тени, отправились с матерью в район, чтобы к сроку успеть и одним днем вернуться.

Целый день Шура выглядывала – выйдет на дорогу и смотрит вдаль: не везет ли Буран любимого братика домой. День тянулся медленно, и, казалось, время, как заколдованное, застыло на месте. И только поздно вечером услышала долгожданный цокот копыт у окон дома. Выскочила на порог, подбежала к телеге, с испугом и любовью глядя на бледное лицо брата, схватила Ивана и прижала к себе что было силы, словно боялась, что он снова исчезнет. Целует его, обнимает, прижимает к себе так крепко, как будто хочет защитить от всех невзгод.

– Ты, Ванечка, не переживай, я все-все тебе говорить отдельно стану, – затараторила она.

– Пусти меня, Шур, я не маленький. Че мокроту разводишь? Что б я этого не видел, – проворчал Ваня, пытаясь вырваться из объятий сестры.

Вернулся Ванька каким-то замкнутым, словно отгородился невидимой стеной от мира, как-то рано повзрослел.

Горюй не горюй, а жить дальше надо. Определили Ивана в специальную школу в районе. Тосковала мать, переживала, чтоб никто не обидел, молилась, прося у Бога защиты для сына. Приезжал он домой только на выходные.

Когда в 1941-м в Золотухинский район вошли фашисты, Иван уже мог по возрасту пойти в солдаты. К этому времени в семье было семеро детей.

Родная Кондринка оказалась под оккупацией. В деревне гитлеровцы, словно алчные стервятники, выклевывающие последнюю кроху, отняли у населения все запасы и домашний скот. Угнали из деревни коров и лошадей. Опустели дворы от домашней птицы, не стало слышно по утрам петухов. Если б не чаща, с голоду вымерли б.

Лес возле Кондринки богатый. В былые времена барин в нем свою поляну имел, сад разводил. Осенью антоновка из барского сада с кулак вырастала. Вдоль всего сада тянулась липовая аллея, а по верхней его границе рос боярышник.

Ни свет ни заря мать отправляла младших детей с Иваном в лес. «Там найдут, чем прокормиться», – успокаивала она себя. С детства все тропки знают, с закрытыми глазами найдут. Иван за всеми присмотрит и дров вязанку принесет. Младший Мишка, как обезьяна, на самую верхушку деревьев лазил, сушняк ногами сбивал, а девчата внизу собирали.

Ночь заходит, прислушивается мать, не вернулись ли. С пустыми руками никогда не возвращались. Кто быстрей, достают из кармана горсти желудей, семена сорняков – овсюги, сурепки, лебеды, мышиного горошка, – и из этой смеси мать делает серую, как дорожная пыль, муку и печет хлеб.

Еще до оккупации многих мужиков из деревни на фронт забрали. Остались в Кондринке старики, женщины и дети. Без мужицких рук деревушка обветшала, заметно подкосились, а кое-где и совсем упали плетни и заборы, во многих дворах покривились расшатанные ветром ставни. Иван в семье остался вместо отца. Где-то в глубине души успокаивала мать себя: «Ванечку не должны на фронт забрать, глухонький он у меня».

Не знала она, что во все военкоматы отправлял Иван прошение на свой призыв. И добился – пришла повестка.

***Отправляющихся на фронт добровольцев продержали всю ночь вблизи сборного пункта, недалеко от МТС1. Отсюда в 1939-м отправился воевать отец, месяц назад ушел на фронт муж Шуры – Николай, сегодня уходит Иван. Мать с Шурой не отходили отсюда ни на шаг. На восходе откуда-то издалека услышали они протяжный крик:

– По ма-ши-нам!

Люди зашевелились, начали прощаться. Звуки гармошки, слезы и причитания баб слились в один общий гул. Ивана окружили мать с Шурой, младшие братья и сестры.

– Вы глядите, Мишка, Колька, чтоб без баловства теперича. Мать берегите, за старших в семье остаетесь как-никак. Вернусь, узнаю, шо не слухали – уши надеру, как пить дать!

– Поняли, – в один голос сказали Мишка с Колькой. – Ты только, братка, письмо с фронта пришли нам. Напиши, как фрицев бьешь.

– Вань, Ваня, я тебя ждать буду… – откуда-то издалека, сквозь шум раздался голос Наташки. После она еще хотела что-то сказать, но повторяла одно бесконечно: – Буду ждать, буду ждать….

И снова:

– По ма-ши-нам!

Враз повисли на его руках Маша, Оля и маленькая Валя и заплакали. Собрав все силы, стараясь не расплакаться тоже, мать сжала руку сына и, задержав дыхание, прошептала:

– Христос с тобой!

– Мне пора.

Колонна, словно змея, уползающая вдаль, унося с собой сыновей и мужей, медленно двинулась. Женщины бежали вслед, пытаясь в последний раз дотянуться до близких, поцеловать, обнять, задержать их уходящие тени…

От МТС мать шла, отупело глядя себе под ноги и глухо всхлипывая. Чуть сзади брели дети.

– Я ведь вашего Ваньку люблю и ждать буду. Вот увидите, тетя Матрена, он вернется и замуж меня возьмет, – как сквозь сон услышала голос Наташки. Мать молча посмотрела на нее и прижала к себе.

Медленно и уныло, словно нескончаемая дорога, полная испытаний и лишений, потянулись будни. Как ни уставала мать на колхозной работе, как ни крутилась дома по хозяйству, а сердцу тяжело было от неизвестности: где ее сынок сейчас? Жив ли?

Вдруг прослышала, что наша диверсионная группа по заданию военного командования между станциями «Свобода» и «Золотухино» подорвала два загиба железнодорожного полотна, и разведчики заминировали дорогу возле Золотухино, устроив тем самым немцам засаду, оживилась. Создавшееся положение говорило об одном: «Вновь призванных дальше Золотухино не отправили, значит, Иван еще рядом, не на фронте, их новобранцев не успели поставить на довольствие, значит, голодный», – рассуждала мать.

***Мать открыла глаза. Темно. Густая чернота, словно тягучий кисель, обволакивает все кругом. Сонно вздыхают за тонкой шторой дети. Спят крепко, перед рассветом самый глубокий сон. За окном слышен гул ветра. Но из щелей не дует – Ванечка сынок позаботился, законопатил окна от холодов. Хороший сын вырос, добрый, трудолюбивый.

«Пора. Боже Всемогущий, помоги исполнить задуманное – пусть никто не проснется. Помоги, Отец Небесный, добраться до сына, повидать его и накормить, прикоснуться к нему и знать, что он цел и невредим. Мать бесшумно спустила на пол одну босую ногу, вторую, оперлась о печь и встала. За ночь та остыла, тепло стало уходить. Шура утром растопит и детей присмотрит, а Бог убережет всех без меня».

Она взяла собранную с вечера котомку с картошкой и хлебом, перекрестила детей, вышла в осеннюю темноту и быстро зашагала в сторону сосняка. Дорога на Золотухино проложена в давние времена, проходила через лес и вела к станции.

Во время оккупации запрещалось свободно передвигаться из одного населенного пункта в другой. Шла родимая, к каждому шороху прислушивалась, ни на секунду не останавливалась. От страха сердце замирало, живот сжимался ледяным комом. «Мимо немцев ползком пройду, веса-то у меня всего ничего», – подбадривала она себя. К концу дня, обессиленная, вышла к станции. Отыскала воинскую часть сына.

И вот он стоял перед ней, такой родной и близкий, как всегда спокоен, только лицо побледнело, осунулся, да глаза как будто стали больше.

– Дошла наконец. Здравствуй, сынок.

Иван крепко обнял мать, поцеловал, и, растроганная этим, она заплакала.

– Эх ты, мама, милая моя, не тужи. Не горюй. У меня все хорошо.

– Я, Ванечка, не буду. Я скреплюсь.

– Меня взяли в саперы. Ребята в отряде надежные. Завтра едем на фронт. Будем бить фашистов. Накостыляем немецкой сволочи и приду домой с победой.

Не пришел. Не вернулся. Погиб в бою, не познав жизненных радостей. Не успел прислать и весточки домой. Пришла похоронка. Рядовой отдельного строительного батальона белорусского фронта, сапер Самсонов Иван Иванович погиб 24.01.1944 г. при ремонте моста вблизи города Калинковичи.

Дрожащими руками взяла мать у почтальона самый страшный документ в своей жизни. Веря и не веря своим глазам, смотрела на эту бумагу, а слезы будто сами текли из глаз. Только надломленным голосом смогла произнести:

– Не верю.

Всю ночь, рыдая в подушку, выплакивала сердечную боль и вспоминала сына: вот первый шаг по избе, вот в школу пошел, вот огород копает, вот прощается с ней, уходя на фронт. А когда слез не стало, только вздыхала, и в этом вздохе было столько непереносимой муки, печали и щемящей тоски. Возьмет в руки похоронку и вглядывается в каждую букву, перечитывает: «Извещение по форме № 4…»

***В 1945-м закончилась, наконец, война, навсегда забравшая сына Ванечку. Жизнь шла, взрослели дети, подрастали внуки. Только боль, подобно глубокой ране, не заживала и часто ныла. Все в доме – каждый предмет, каждый уголок – напоминало ей о сыне. Вот калитка в палисадник Ванечкой сделана, скрипит каждый раз, как открываешь, словно тихо зовет его домой. Вот, будто черная метка, притаилось за фотографиями на стене «Извещение…». И все ждала сына, где шорох какой – в окно выглядывала.

В конце 60-х нашла Шура братскую могилу на 104-м километре шоссе Гомель – Калинковичи, где сложил голову в свои девятнадцать лет Самсонов Иван Иванович, ее любимый братик. У матери словно крылья появились, стала собираться в дорогу. Повезла сыночку в узелке горсть земли родной.

Приехала, всем телом припала к обелиску со звездочкой – не оторвать, так до вечера и просидела, проговорила с Ванечкой. Когда домой вернулись, сказала: «Теперь могу спокойно умирать», словно выполнила долг, словно нашла покой в объятиях своей боли…

Виталий Логвин

Отец

В позднюю осень 1945 года проливные дожди превратили дороги в непроходимые болота. Идти можно было лишь по обочинам, увязая в грязи, или через заросшие, никем не паханные поля, где каждый шаг давался с трудом. Через каждые пять–десять километров можно было встретить застрявшую полуторку и нескольких человек, тщетно пытавшихся ее освободить.

Артемий Леонтьевич возвращался домой. Благо трофейные сапоги из чистой кожи, некогда принадлежавшие немецкому офицеру, позволяли сохранять ноги в сухости, а плащ-палатка – оставаться относительно сухим. Он шел, преодолевая сопротивление природы и собственных мыслей и размышляя о том, что ждет его впереди.

Почти два месяца потребовалось Артемию, чтобы добраться до родного дома. Путь его пролегал через Берлин, откуда он отправился на поезде до границы, а затем продолжил путешествие на попутках.

Артемий не видел семью с июня сорок первого года. Он не мог обнять жену Надежду и, конечно же, маленькую дочурку Веру. Они поженились всего за год до начала войны, а Вера появилась на свет в апреле сорок первого.

Он был среднего роста, худощавый, с чуть вытянутыми скулами и впалыми карими глазами. Его седые волосы не сочетались с молодым лицом, которому минуло всего тридцать лет. Несмотря на худобу, он был жилистым, так как до войны работал в каменоломне.

Продвигаясь сквозь густые травы и кустарники, он не смел поднять взор к небесам. Внезапно его охватило странное беспокойство, которое зарождалось внутри, словно невидимая дрожь, пробежавшая по телу. Сердце забилось с невероятной силой и скоростью. Подняв глаза, он увидел, что впереди, примерно в километре, на самой границе хутора, возвышается его изба.

Он замер, медленно извлек из кармана элегантный портсигар, аккуратно вынул тонкую папиросу и, поднеся к ней трофейную зажигалку, подкурил. Сердце сжалось, охваченное тоской и тревогой. Ему безумно хотелось броситься вперед, мчаться, спотыкаясь, падая, лишь бы скорее увидеть жену и дочь. В то же время его терзал леденящий страх: живы ли они? Ведь эти земли три долгих года находились под властью оккупантов. Небо потемнело, и усилившийся дождь смешивался с порывами ветра, превращая мир вокруг в размытую серую массу. Докурив папиросу, он бросил окурок под ноги и, втоптав его в грязь, с решимостью, рожденной отчаянием, направился к дому.

Все было до боли знакомо, ничего не изменилось, разве что изба снаружи чуть постарела. Он на мгновение замер перед дверью, прислушался, выдохнул и постучал. В избе царила тишина.

– Открыто, входите, – пропел звонкий детский голосок.

Он открыл дверь, шагнул внутрь, и темнота обступила его. Пока глаза привыкали к мраку, он стоял неподвижно. Лишь мерное тиканье старых часов и чуть испуганное детское дыхание нарушали тишину.

Постепенно его глаза привыкли, и он увидел перед собой маленькую девочку лет пяти. Она была закутана в старую, потрепанную шаль и удивленно хлопала глазами.

Артемий Леонтьевич пытался найти нужные слова, чтобы выразить чувства и мысли, он не знал, чем начать разговор.

– Тебя как звать-то, красавица? – наконец выдавил он из себя, стараясь придать голосу уверенность.

– Вера я, – ответила девчушка, гордо подняв голову и уперев руки в бока. – А ты кто будешь?

Артемий улыбнулся, стараясь скрыть волнение.

– Папка я твой, Верочка, – сказал он, присаживаясь на одну ногу и доставая из-за спины вещмешок. – Вот, с войны вернулся.

Он развязал мешок и достал круглую металлическую коробочку леденцов.

– Смотри, что я тебе принес, – сказал он, протягивая коробочку Вере.

Вера замерла, ее сердце билось быстро. Мама часто рассказывала ей о папе, но она представляла его совсем другим.

«Думала, высокий такой, черноволосый, весь в орденах, с винтовкой наперевес, а он вот какой, мой папка, седой, без винтовки, зато пришел, живой», – пронеслось в ее голове.

– Папка! – закричала Вера и бросилась ему на шею, обнимая его крепко, как только могла. Артемий притянул ее к себе, и по щекам потекли слезы. Он прижался губами к маленькой головке, и сердце его выпрыгивало из груди от переполнявших эмоций. Он рыдал, не в силах сдержать боль и отчаяние.

В этот момент в избу вошла Надя, держа две свеклы. Артемий поднялся, взял Веру на руки и шагнул навстречу Наде. Она, выронив свеклы на земляной пол, обняла мужа и дочь. Слезы текли ручьем по их лицам, и они, прижавшись друг к другу, казалось, стояли вечность. Но это мгновение, полное боли и любви, стоило прожить.

Прошел год. Шел сорок седьмой. Голод гулял по стране, и на хуторе из шестидесяти дворов осталось только двадцать пять. Голод косил всех без разбору, не щадя никого.

У Артемия и Надежды родился сын, которого они назвали Виктором – в честь победы, которая, как они надеялись, принесет с собой конец всем страданиям.

Чтобы обеспечить семью, Артемий Леонтьевич вновь устроился на карьер, в каменоломню. Рабочие трудились по двенадцать, а иногда и по шестнадцать часов в день, получая за свой труд лишь пайку или трудодни.

Работали вахтовым методом: месяц на карьере, затем три дня дома, после чего снова приходилось браться за кирку и молот.

Страна восстанавливалась после разрушительных событий, и гранит был необходим как строительный материал.

Надежда одна воспитывала сына и дочь, хотя Вера часто, как старшая сестра малыша, помогала матери. Голод стал постоянным спутником семьи Артемия. Часто на весь день у Надежды была лишь одна замерзшая морковь и пара таких же картошин. Она старалась отдавать больше Виктору, ведь он был еще совсем маленький.

Чтобы выжить, Надежда убиралась у одного зажиточного за краюху хлеба. Работы хватало на три дня: подмести в сараях, покормить скотину, постирать да погладить. Она успевала все, несмотря на невысокий рост и худобу. Ее карие глаза и длинные, когда-то красивые волосы теперь были лишь в воспоминаниях предметом гордости. Там, где она работала, ее кормили раз в день: давали картошку, сладкий чай и кусочек хлеба. Хлеб приносила домой детям.

Однажды, вернувшись после вахты, Артемий увидел, что Виктор серьезно болен. Мальчик начал опухать от голода, стал малоподвижным и почти не разговаривал. Вера, сама едва передвигая ноги, не могла помочь брату.

Артемий вернулся с вахты, принеся почти килограмм замерзшей картошки и двести граммов ржаного хлеба. Те рабочие, у кого не было детей, делились с ним, зная, что он скоро уедет домой. Тогда народ старался помогать друг другу.

Быстро отварив картофель и остудив его на руках, он поднял Виктора и начал кормить его мелкими кусочками. Витя сначала неохотно жевал из-за слабости, но потом увлекся, и батька не успевал готовить новые порции.

Он не смог бы смириться с потерей сына и был готов отдать все, чтобы его спасти. «Главное, чтобы Витя выжил. Я прошел всю войну, получил ранение в грудь, два месяца лежал в госпитале, а теперь мирное время. Потерять сына – я не могу этого допустить», – крутилось у него в голове.

Через полчаса Витя заснул. Надя и Вера уже пришли. Они сели за стол с тремя замерзшими картофелинами и маленьким сухарем ржаного хлеба.

Три дня Артемий провел с сыном, таская его на руках и давая ему понемногу еды. Виктор чуть ожил, начал что-то бормотать, но еще не говорил. В свои полтора года он не ходил.

Через два месяца погибла Вера. Она с детворой играла возле речки, ребята нашли мину, начали играть с ней. Рвануло. Тогда Вера и Сашка погибли сразу, а двух парней ранило. Артемий не смог попрощаться, работал на вахте. Весть о смерти принесли, когда Веру уже похоронили. Он приехал на могилу дочери на следующий день. Надежда рыдала неделю, а Артемий ходил весь черный от горя.

И тут еще в карьере появился Богдан, все знали, что он работал на немцев, но доказательств не нашлось. Он положил глаз на Надежду, которая жила на одном хуторе с ним. Богдан был выше и сильнее Артемия, и однажды они сцепились в бараке на вахте.

Он распалял Артемия постоянно, а тут сказал, что скоро Надя наставит ему рога, и отвесил Артемию леща, и это при всех. Богдан в последнее время унижал Артемия на каждом шагу. Артемий предложил выйти поговорить с глазу на глаз.

Они отошли подальше от барака, чтобы никто не мешал. Артемий понимал, что не справится с ним, и пырнул его вилкой в солнечное сплетение. Тот и помер на месте. В барак Артемий пришел один, все уже спали.

«Все, жизнь закончилась, тюрьма, Сибирь, да еще с уголовниками», – всю ночь крутилось в голове Артемия.

Артемию повезло. Обошлось тогда. Руководил карьером его комбат Сергей Петрович, он и замял это дело. Никто не видел схватки, момента убийства. Но Артемий все же решил уехать из этих мест. Комбат помог поменять фамилию в документах, чтобы родственники Богдана не нашли. Уехал Артемий с Надеждой и сыном в Крым. Переселенцев тогда из Винницкой области в степной Крым много было, вот с ними заодно и переехали.

Прошло время.

Виктор вырос, обзавелся семьей, стал председателем совхоза. Жил он с родителями на одной улице, через два дома. Виктор был очень похож на отца, такой же худощавый, скулы вытянутые, волос черный, большие карие глаза, немного впавшие, ну, может, чуть повыше ростом. Жил он хорошо, в достатке.

Вскоре Надежда скончалась, в последнее время она тяжело болела. Артемий Леонтьевич глубоко скорбел по своей подруге. Его душевное состояние усугубилось, когда старые раны вновь дали о себе знать: осколок начал беспокоить его с новой силой.

По настоянию врачей Артемия Леонтьевича госпитализировали в районную больницу. После операции стало понятно, что осколок, долгое время пробывший в теле, начал окисляться, это серьезно повредило легкое.