Полная версия:

Николай Кузнецов. Строптивый ставленник Сталина

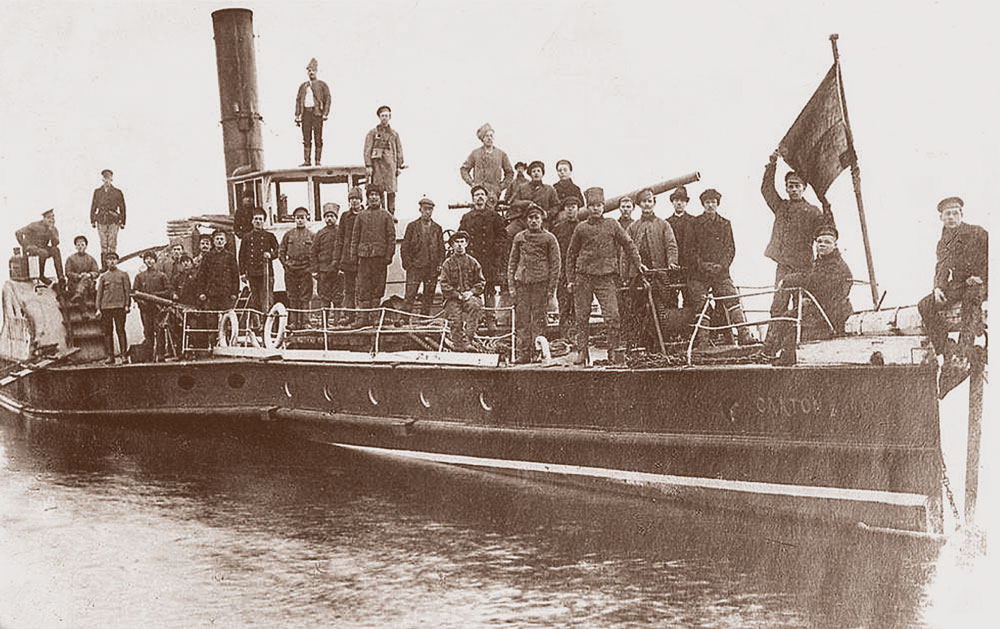

Моряки Северодвинской флотилии. 1919 г. Архив журнала «Морской сборник»

Воодушевленный Виноградов предпринял явно авантюрную попытку прорваться с пятью пароходами и сухопутным отрядом к Архангельску, но в следующем же бою погиб. Большевики и матросы лишились харизматичного лидера и толкового организатора. Сразу же в отрядах возобновились пьянство, грабежи, дезертирство. Комиссар Северного фронта Н.Я. Кузьмин впоследствии признавал, что обстановка была довольно трудная. Моряки после успешных действий были обескуражены отступлением и драться не хотели. Привыкшие к чистой палубе корабля, они отвратительно чувствовали себя, когда им приходилось бороться на суше, иногда по колено в грязи, и на плохом пайке…

В сентябре 1918 года матросы просто бежали с Двинского фронта, чем фактически открыли дорогу противнику на Котлас. Создавшийся кризис удалось ликвидировать с огромным трудом. В том же сентябре анархиствующие матросы бросили охраняемую ими железную дорогу и отправились «гулять» в Вологду, где после серии грабежей устроили антисоветский мятеж, с трудом подавленный латышскими стрелками.

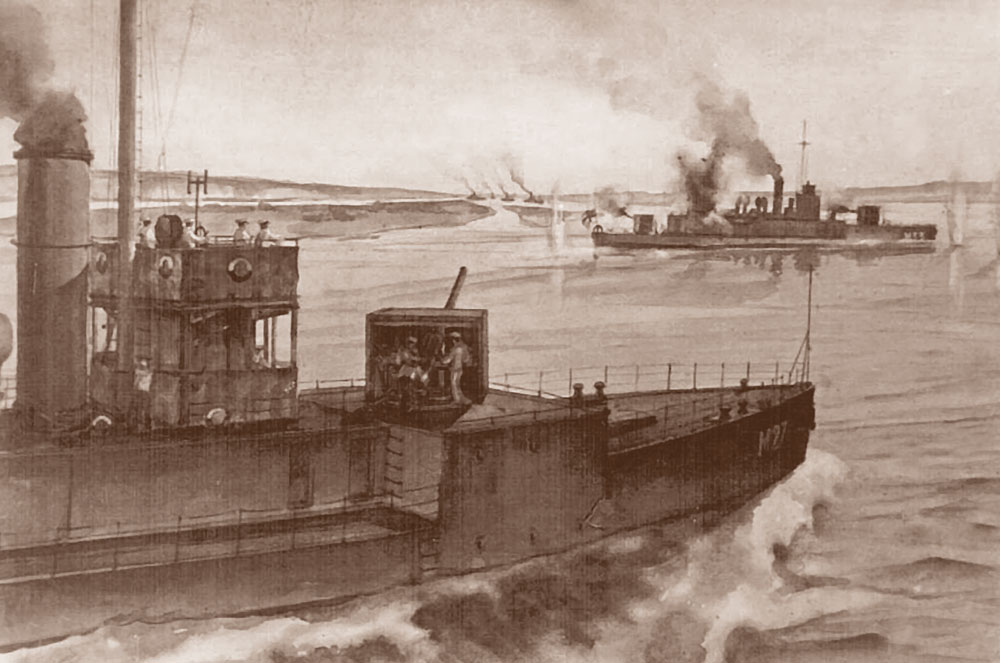

Бой кораблей Северодвинской флотилии с флотилией белогвардейцев и интервентов. 1919 г. Из архива журнала «Морской сборник». ЦГА ВМФ

Так что «революционные матросы» проявили себя далеко не лучшим образом. В декабре 1918 года командующий Северным фронтом И.П. Уборевич сообщал: «Моряки требуют обучения, пока это не стойкие роты, а толпа трусов…» Создается впечатление, что они больше бегали, чем воевали, зато практически все принимали участие в подавлении «антисоветских выступлений», то есть в карательных операциях.

В течение 1918 года боевые действия шли с переменным успехом. Решающую роль в войне на Севере сыграли разложение белой армии, полки которой почти полностью формировались из пленных красноармейцев, и нежелание англичан погибать за непонятные им интересы. После поражения в январе 1919 года у Шенкурска белые уже не наступали. А с лета 1919 года боеспособность английских и белых войск начала падать. Участились случаи перехода на сторону большевиков крупных соединений, убийства офицеров и солдат союзников. Симпатии местного населения, столкнувшегося с жестокостями интервентов и белых, также постепенно склонялись к Советской власти. Красные войска 6-й армии во взаимодействии с Северодвинской флотилией развернули наступление, практически не встречая сопротивления. В июне – октябре 1919 года английские интервенты отплыли восвояси. Боясь матросских и солдатских мятежей, военное командование Антанты было вынуждено в сентябре 1919 года покинуть Архангельск, а в начале октября – и Мурманск.

Красные войска вступили в Архангельск 21 февраля 1920 года, в Мурманск – 13 марта. На этом Гражданская война на Русском Севере завершилась.

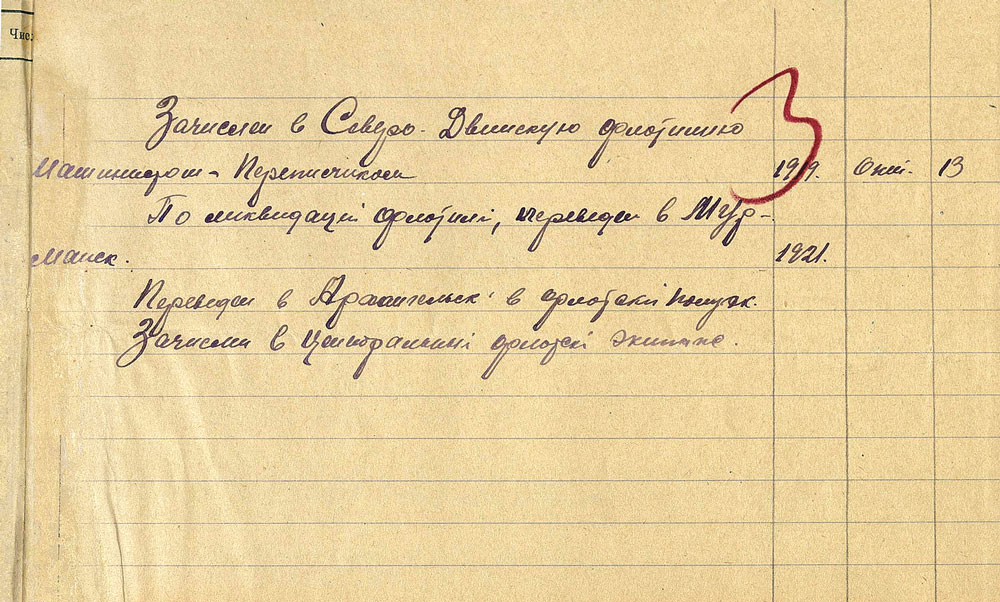

* * *Во всех этих перипетиях Кузнецов не участвовал, поскольку на службу в Северодвинскую красную флотилию он поступил 13 октября 1919 года. Для этого понадобилась только липовая справка о рождении. Сельсовет в Медведках пошел ему навстречу и указал в ней 1902 год рождения вместо 1904-го.

Начальники к юному краснофлотцу отнеслись с должным вниманием. Выяснив уровень грамотности новобранца, его определили делопроизводителем при штабе «перестукивать на грохочущем «Ундервуде» секретные и совершенно секретные донесения с фронта. Только к концу года, – вспоминал Кузнецов, – я выпросился на канонерскую лодку в боевой экипаж».

К моменту его поступления на Северодвинскую красную флотилию боевые действия на реке были фактически закончены, и понюхать пороху ему не довелось. Служба в штабе флотилии и на канонерской лодке была недолгой. Вскоре после освобождения Архангельска флотилию расформировали за ненадобностью. Николая в числе других молодых матросов оставили продолжать службу сначала в Мурманске, затем в Архангельске. Там при флотском полуэкипаже Кузнецов прошел шестимесячную строевую подготовку.

Из воспоминаний Н.Г. Кузнецова:

«Помню, как бывший ораниенбаумский стрелок Алабин водил нас строем по улицам Архангельска и учил старым флотским песням. «Пиллерсы, бимсы ломая, мостик и борт разрушал…» – пели мы, налегая на каждое слово, подчас не понимая его значения»[1].

Обучали молодых матросов не военно-морским техническим специальностям, а самому элементарному – обращению с оружием, исполнению устава и т. п. Осенью 1920 года Кузнецова перевели в Петроград и зачислили в Центральный флотский экипаж. Должность осталась все та же – строевой. Перспективы дальнейшей службы были не слишком радостными, так как флот стоял на приколе, а строевых если на корабли и брали, то исключительно в боцманские команды, где нужна была физическая сила, а не техническая квалификация. Однако к этому времени Кузнецов уже твердо решает связать свою дальнейшую жизнь с военно-морским флотом. Притом перспектива до конца службы красить корабельные борта и вязать маты его не очень-то прельщала. Молодой и энергичный архангелогородец понимал, что сможет добиться большего.

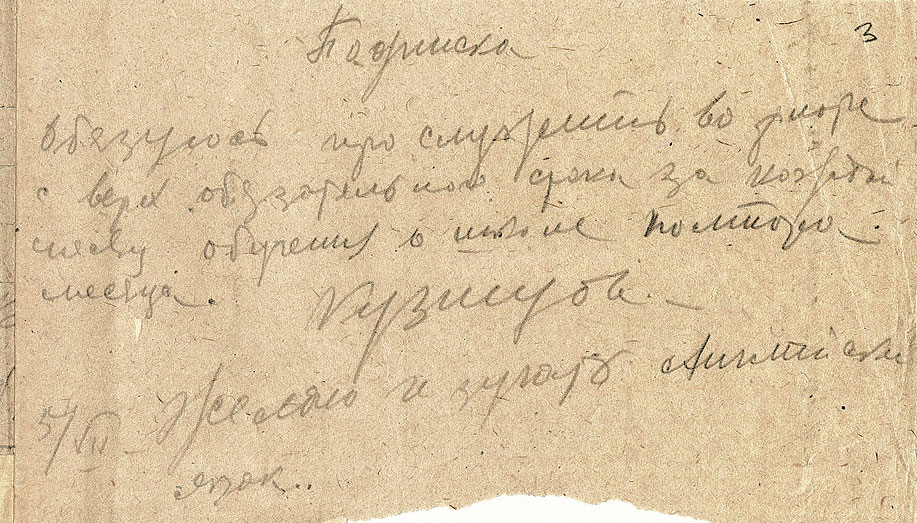

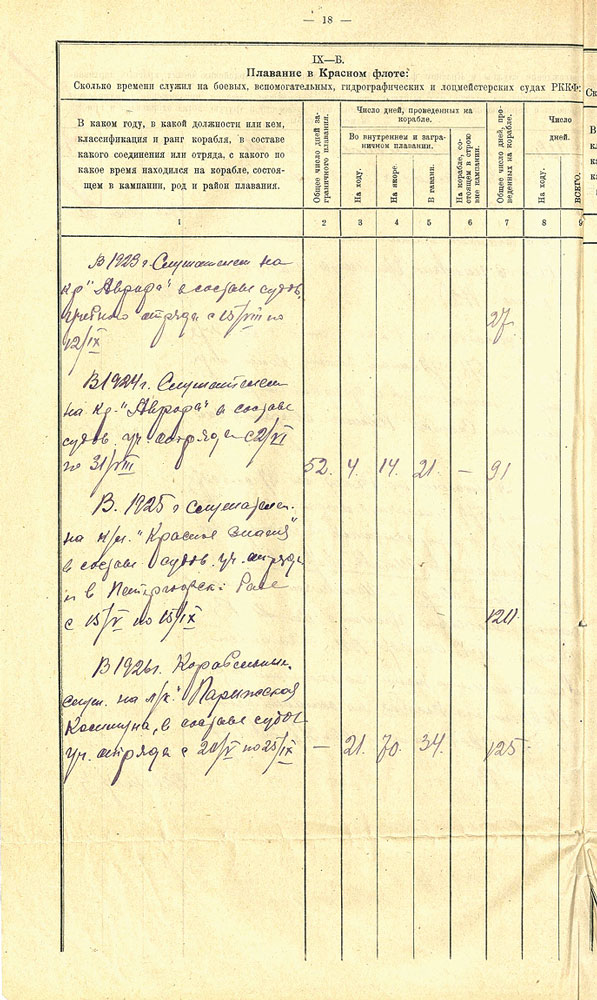

Запись в личном деле Н.Г. Кузнецова о службе в годы Гражданской войны на Северодвинской флотилии. Из фондов ЦГА ВМФ. Публикуется впервые

В ноябре 1920 года, после эвакуации армии барона Врангеля из Крыма, закончилась в целом и Гражданская война в России. К этому времени военно-морской флот страны представлял собой жалкое зрелище. На Балтике корабли были небоеспособны: механизмы и орудия изношены, корпуса проржавлены, некомплект матросов и в особенности командных кадров катастрофический. Не было ни топлива, ни боезапаса. На Черном море современных кораблей не осталось совсем: часть пустили на дно под Новороссийском, другая в 1920 году была уведена белогвардейцами в Бизерту или затоплена в бухтах Севастополя. Пустынно было на Севере и Дальнем Востоке. Не в лучшем положении пребывала береговая оборона и морская авиация Советской России.

В октябре 1920 года была создана Особая комиссия для проверки состояния РККФ, которая пришла к заключению, что «флот нуждается не в частичных исправлениях, а в полной реформе». Фактически она констатировала отсутствие военного флота как такового.

Совет Труда и Обороны 23 октября 1920 года издал специальное постановление о первоочередном восстановлении Балтийского флота, где после Гражданской войны сохранился хоть какой-то корабельный состав и имелась судостроительная база. В феврале 1921 года Революционному военному совету был представлен разработанный Штабом Морских сил проект «Декрета о воссоздании морской силы РСФСР», намечавший меры по возрождению Северной, Владивостокской, Тихоокеанской и Амурской военных флотилий. Однако он остался на бумаге: средств для воссоздания не было.

К тому же с окончанием Гражданской войны наркомвоенмор и председатель Реввоенсовета РСФСР Л.Д. Троцкий потерял интерес к делам своего ведомства, предпочитая заниматься большой политикой и внутрипартийной борьбой.

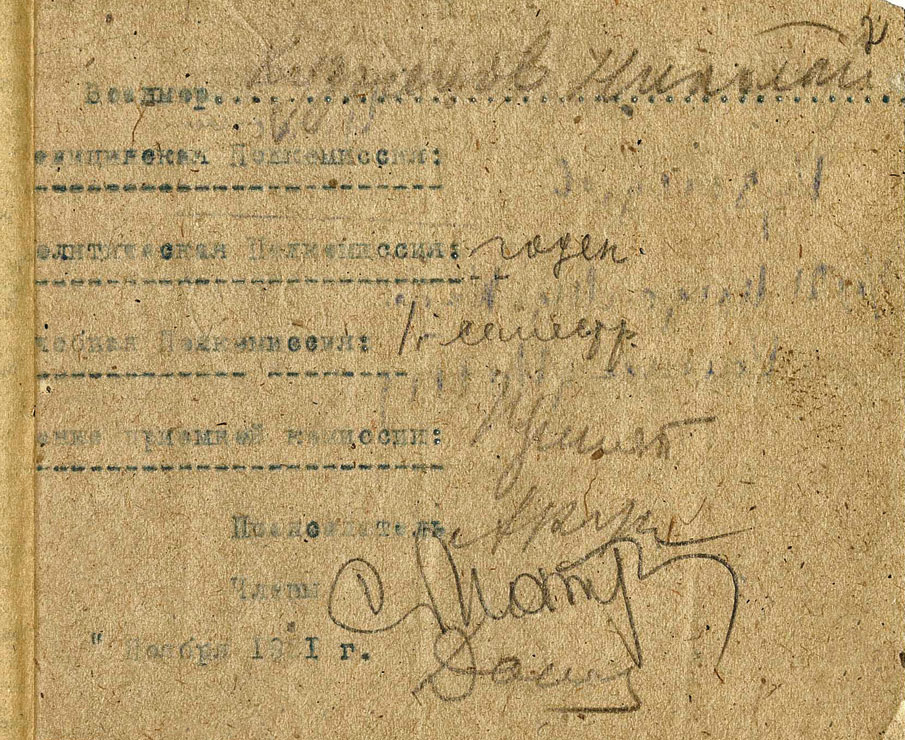

В декабре 1920 года Кузнецов поступает в подготовительную школу при военно-морском училище (бывший Морской корпус). Судя по его мемуарам, для этого ему пришлось приложить немалые усилия и убедить приемную комиссию, состоявшую из бывших флотских офицеров, в твердости своих намерений. В заявлении Кузнецов написал: «Обязуюсь прослужить на флоте сверх обязательного срока, за каждый месяц обучения в школе – полтора месяца. Желаю изучить английский язык».

В 1921 году Николай вступил в комсомол, то есть определился не только профессионально, но и политически. Биографы флотоводца данный факт никогда не комментировали, а зря. Дело в том, что как раз в это время произошел знаменитый Кронштадтский мятеж.

Еще не остыли от стрельбы орудийные стволы кронштадтских фортов, когда на Х съезде РКП(б) был поднят вопрос о необходимости иметь боеспособный военно-морской флот. Съезд постановил «в соответствии с общим положением и материальными ресурсами Советской республики принять меры к возрождению и укреплению Красного военного Флота».

Уже в апреле 1921 года по указанию Центрального комитета РКП(б) на флот срочно было возвращено более 1200 коммунистов-матросов, работавших в партийных, советских и хозяйственных органах по всей стране. Одновременно всему личному составу флота устроили специальную проверку, чтобы удалить из его рядов антисоветские и морально неустойчивые элементы. Кузнецов эту проверку прошел.

В дополнение в 1921 году прошла весьма жесткая партийная чистка, которая серьезно укрепила партийные организации флота и помогла поднять дисциплину личного состава. Однако полностью переломить ситуацию так и не удалось. Матросская вольница жила своей жизнью.

Справка о годности Н.Г. Кузнецова к службе в РККФ. 1921 г. Из фондов ЦГА ВМФ. Публикуется впервые

Подписка военмора Н.Г. Кузнецова о службе в РККФ. 1921 г. Из фондов ЦГА ВМФ. Публикуется впервые

Для того чтобы кардинально переломить ситуацию в РККФ, требовались экстраординарные меры. И они были найдены. Официально считается, что взять шефство над флотом Российскому коммунистическому союзу молодежи посоветовал лично В.И. Ленин, хотя документальных подтверждений этого нет.

Шефство комсомола над флотом в реальности означало перенос борьбы с революционными матросами внутрь самого флота. Прежде те легко обращали в свою «анархистско-матросскую веру» молодых призывников, поскольку их авторитет действовал на малообразованную сельскую и мало чем от нее отличавшуюся окраинную городскую молодежь магически. Попав в Кронштадт, ребята буквально за несколько месяцев становились заправскими «иванморами», с широченным клешем и ухватками старых марсофлотов. И если море (а точнее, восточную оконечность Финского залива) они видели только с причалов кронштадтской Усть-Рогатки, то на суше они полностью подражали старшим товарищам. С каждым новым призывом картина в точности повторялась. После кронштадтских событий в Кремле пришли к выводу, что, сколько ни расстреливай старых матросов, новые призывники, попадая в атмосферу вольнолюбивого Кронштадта, быстро восполнят все понесенные братвой потери.

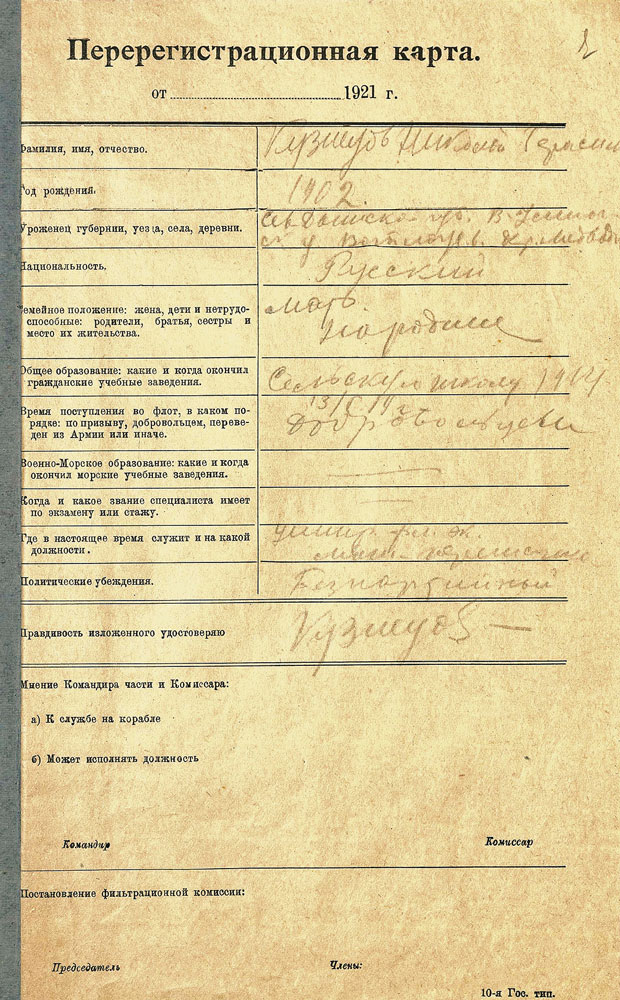

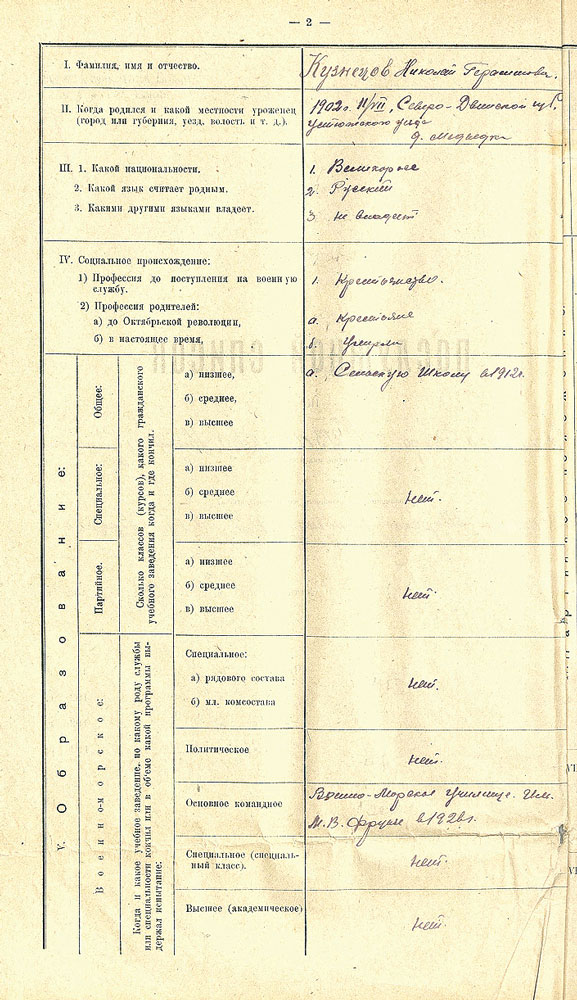

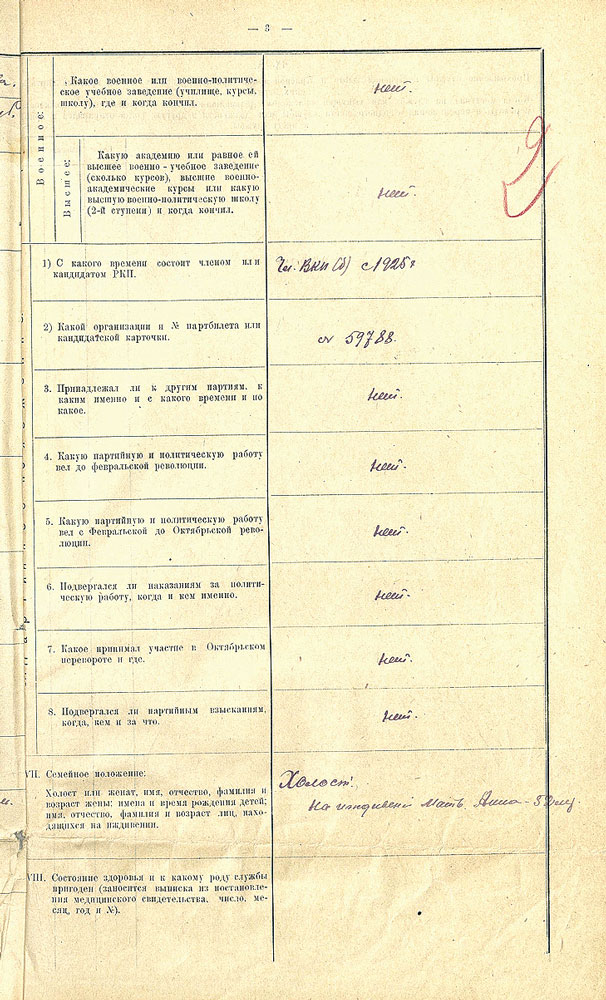

Перерегистрационная карта военмора Н.Г. Кузнецова. 1921 г. Из фондов ЦГА ВМФ. Публикуется впервые

Командование РККФ в 1922 г. В центре – начальник Морских сил Э.С. Панцержанский, второй справа – Л.М. Галлер. Из фондов ЦГА ВМФ. Публикуется впервые

Теперь вместо политически неграмотных городских и сельских парней на флот должны были идти исключительно комсомольцы. Причем далеко не все, а только самые активные и политически грамотные, уже сделавшие определенную комсомольскую карьеру, умевшие выступать и агитировать и прошедшие проверку на преданность большевизму.

Они, в отличие от предшественников, несли собственную романтику – комсомольскую – и не были настолько восприимчивы к анархической. Комсомол с самого рождения являлся политической молодежной организацией исключительно РКП(б), позиционировался как ее «помощник и резерв». Именно через него начали осуществлять идеологическое воспитание всей советской молодежи, реализовывать серьезные политические и социальные проекты. Одним из них стало шефство комсомола над Красным флотом.

Решение было принято 16 октября 1922 года на проходившем в Москве в Большом театре V Всероссийском съезде РКСМ. Первый секретарь союза Лазарь Шацкин выступил на съезде с большой речью, где прямо заявил, что только комсомольское влияние может избавить флот от «кронштадтского наследия».

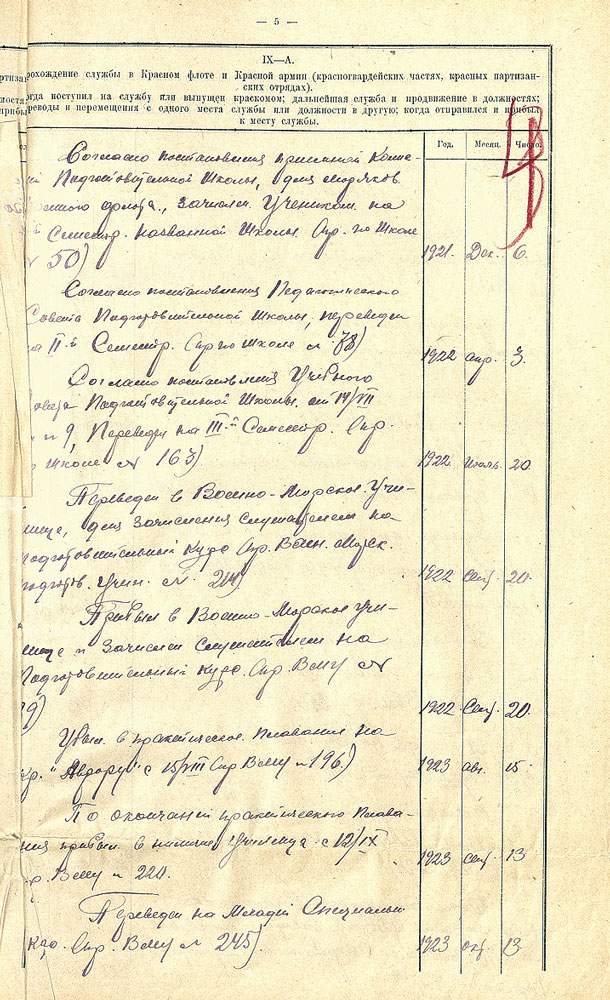

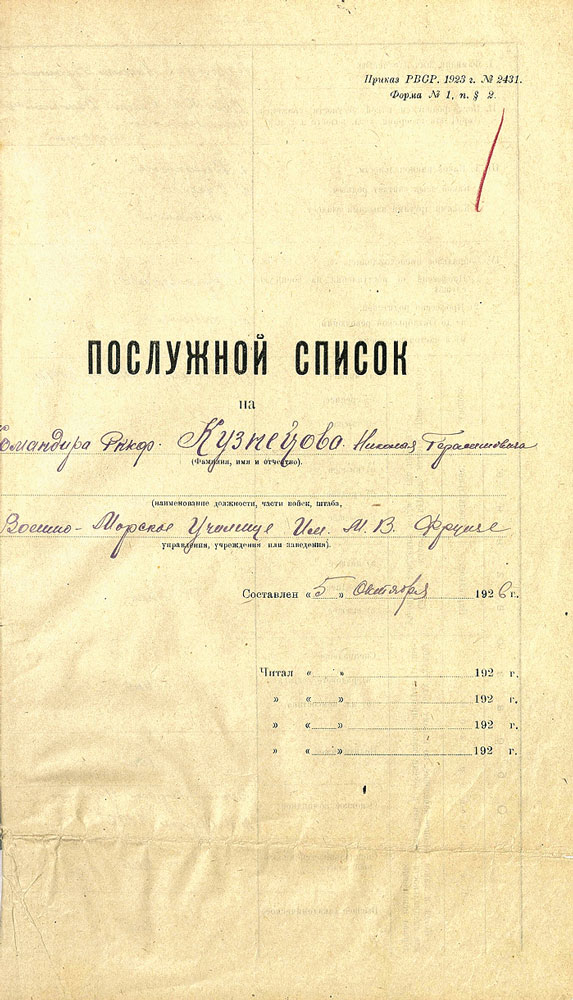

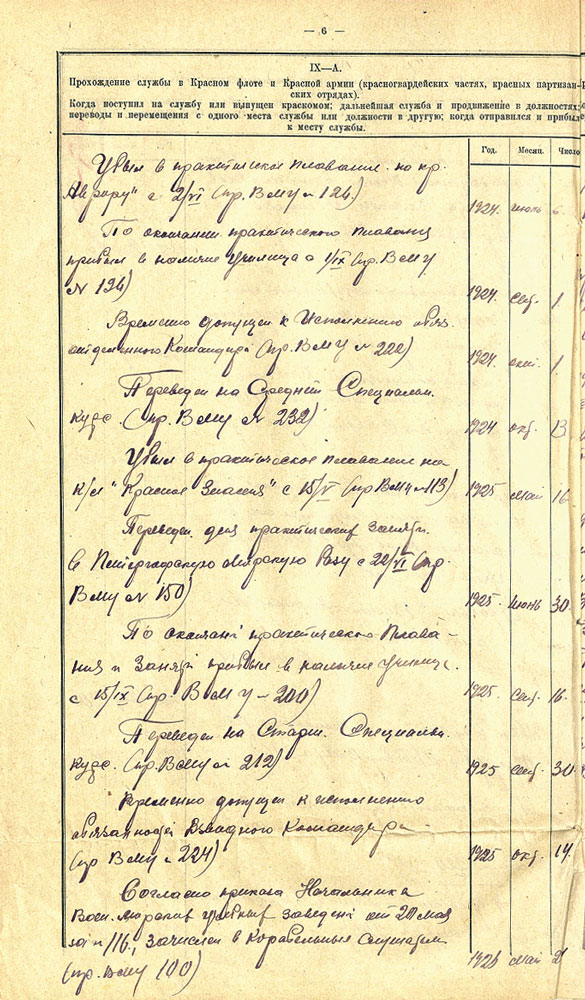

Послужной список Н.Г. Кузнецова. Из фондов ЦГА ВМФ. Публикуется впервые

Представителям флота было вручено знамя с вышитыми на нем золотом словами: «Орлам революции – морякам Красного военного флота». А 19 октября особым приказом Реввоенсовета было объявлено: «В согласии с постановлением V-го Всероссийского съезда РКСМ полагать Российский Коммунистический Союз Молодежи шефом рабоче-крестьянского Красного флота». Сразу же по окончании съезда две тысячи лучших представителей комсомола были направлены в учебные отряды Кронштадта, еще триста наиболее идейно подготовленных – в военно-морские училища.

Николай Кузнецов, вступивший в комсомол сразу же после подавления Кронштадтского мятежа, тем самым продемонстрировал преданность партии большевиков. А окончив в сентябре 1922 года подготшколу, он естественным образом попал в число эти трехсот.

Руководство Советской республики начало предпринимать шаги к возрождению флота. После возвращения туда моряков-большевиков из советских учреждений и народного хозяйства, в 1922–1923 годах, была проведена реорганизация Военно-морского училища, созданы Высшие специальные курсы командного состава флота. Начались наборы и в Военно-морскую академию. Летом 1922 года из военно-морского училища были выделены кораблестроительный, механический и электротехнический отделы и образовано Морское инженерное училище. В этом же году Военно-морское гидрографическое училище стало готовить кадры специалистов-гидрографов. Общеобразовательную подготовку личному составу стали давать на двухгодичных общеобразовательных курсах и в Военно-морском подготовительном училище. Для морских специалистов открыли учебные классы электриков, мотористов, машинистов, кочегаров, минеров, комендоров, рулевых и сигнальщиков. Однако некомплект комсостава достигал на некоторых кораблях 80 процентов, и быстро преодолеть его было невозможно.

Глава 2. В стенах военно-морского училища

Николай Кузнецов становится слушателем военно-морского училища 20 сентября 1922 года. Для мальчишки из забытой богом и людьми архангелогородской деревни это уже само по себе было огромным достижением. «Итак, моя мечта – навсегда связать свою судьбу с флотом – обрела реальность, – вспоминал он на склоне лет. – Желтое здание бывшего Морского корпуса стало моим домом…» И он был полон решимости стать лучшим из лучших. С первого до последнего курса он всегда был первым по успеваемости, активно занимался общественной работой, на что обращали тогда особое внимание.

Начальники Военно-морского училища за время учебы Кузнецова менялись постоянно. В 1922–1924 годах им командовал Е.Ф. Винтер, в 1924–1926 годах – Н.А. Бологов, в 1926–1930 годах – Ю.Ф. Ралль. Все трое – из бывших царских офицеров флота. Причем последний впоследствии станет подчиненным у своего бывшего курсанта.

Военно-морское училище являлось преемником знаменитого Морского корпуса. Подавляющее большинство преподавателей составляли бывшие царские офицеры, которые, хочешь не хочешь, привносили в образование старые флотские традиции. Наставники были весьма опытные. Так, например, штурманское дело преподавали известные специалисты того времени Г.И. Шульгин и М.М. Безпятов. Общеобразовательные предметы в училище читали маститые профессора Петрограда, в их числе знаменитый математик профессор Ляскоронский. Выбор был большой, так как помимо зарплаты преподаватели училища получали еще и приличный продпаек. Да и сама атмосфера в училище побуждала не только к изучению героической истории флота, но и уважению к ней.

Военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. Фото 20-х гг. Из фондов ЦГА ВМФ

Приведем выразительные воспоминания курсанта военно-морского училища 20-х годов:

«Актовый зал, один из самых больших залов Петрограда, сам по себе был произведением искусства. Стены украшены барельефами и росписями на темы военно-морского торжества с неизменной военно-морской атрибутикой. Зал завершался огромной моделью парусного брига, занимавшей всю короткую сторону зала и поднимавшей клотики мачт к потолку. В середине длинной стороны зала бронзовая фигура основателя училища – Петра I. Точно такая же статуя стояла в Шлиссельбурге, а может быть и сейчас стоит, и в Архангельске. В один прекрасный день на пьедестал этой статуи поставили бюст Ленина. Славы Владимиру Ильичу это не увеличило, но зал терял часть своей прелести. Над залом возвышались хоры. В мое время на этих хорах два раза в неделю во время обеда играл отличный духовой оркестр училища. Играли отнюдь не одни марши и вальсы, но и классическую музыку. При этом на столах обедавших курсантов выкладывались листочки с краткими разъяснениями и подробностями, относящимися к исполняемому произведению и к его автору. Так нам прививали хороший вкус и кое-какую музыкальную грамотность. В этом зале ежедневно в течение трех лет мы пили горячий обжигающий чай с горячими, только что из печки, сайками. Чай был горячий, потому что ждал он нас в медных тяжелых чайниках, отлично аккумулирующих тепло. В тяжелых медных бачках подавались и обеденные блюда – первое и второе. И тоже никогда они не были холодными. На чайниках и бачках неизменно красовался адмиралтейский якорь и год вступления чайника или бачка на службу. Недаром была поговорка – «служить вам, как медному чайнику – без срока!..» Наше ротное помещение – это очень большой зал, в котором вдоль стен расставлено 120 конторок. Настоящих конторок, какие в свое время были в мелких лавочках. Конторка с наклонной откидной крышкой. На внутренней стороне крышки расписание занятий и портреты близких людей. В конторке вполне умещаются все учебники данного курса и вообще все личное имущество, не относящееся к одежде. Конторка – это твой дом в казенном помещении. За конторкой делались уроки, готовились к экзаменам, писали письма. Здесь же была и личная библиотечка, если она была»[2].

Курсант военно-морского училища имени М.В. Фрунзе Н.Г. Кузнецов. Из архива А.А. Раздолгина

Своя библиотека у Кузнецова была, причем едва ли не самая большая среди однокурсников. В ней имелись книги и на немецком, который он изучал и совершенствовал на протяжении всей жизни.

Курсанты Военно-морского училища. Фото 20-х гг. Из архива А.А. Раздолгина

Слушатели обучались по единой программе. При этом, ввиду их низкой общеобразовательной подготовки, преподавание велось в форме не лекций и семинаров, а обычных школьных уроков. Первый год считался подготовительным, программам высшего учебного заведения уделялось три последующих.

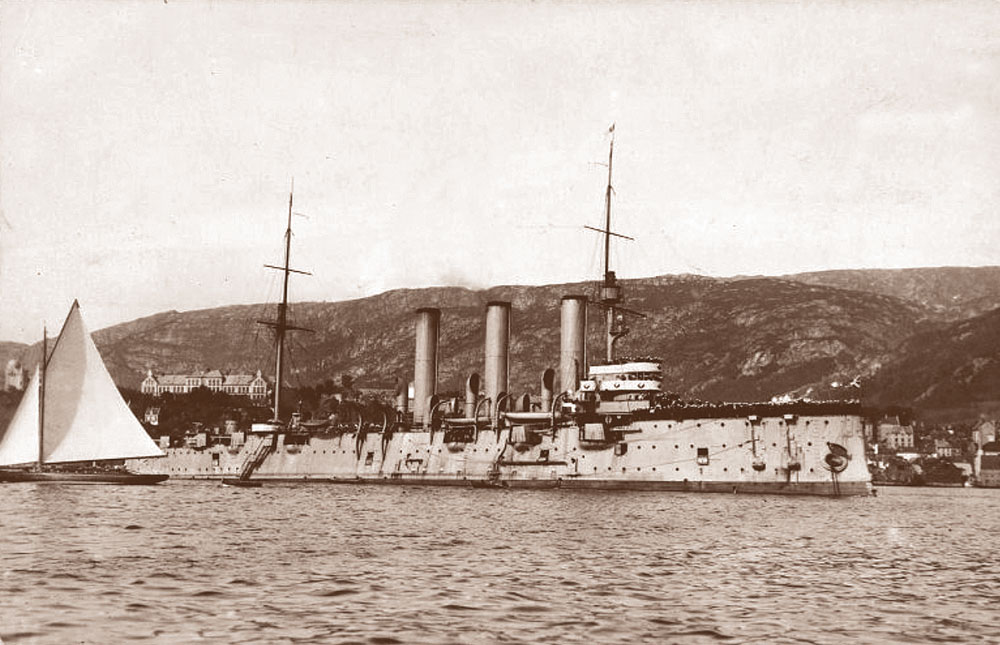

Зимой занимались в классах, летом – практика на кораблях. Ее Кузнецов со товарищи начинали с азов: драили палубу да медяшку и стояли несложные вахты. После первого года курсантов на три месяца направили в бригаду линкоров, которые только восстанавливались и в море пока не ходили. Поэтому на последний месяц практики их перевели на «Аврору». Крейсер уже ввели в строй, и он совершил плавание в водах Балтики и Финского залива. Тогда, в 1923 году, на «Авроре» Кузнецову пришлось пережить первый шторм. К радости, оказалось, что качку он переносит хорошо, а значит, путь в море открыт.

…Низвергнута ночь. Поднимается солнцеНад морем рабочих голов.Вперед, краснофлотцы, вперед, комсомольцы.На вахту грядущих веков!Вперед же по солнечным реямНа фабрики, шахты, суда!По всем океанам и странам развеемМы алое знамя труда.Сверхпопулярный тогда «Космофлотский марш» поэта А. Безыменского стал своеобразным гимном матросов-комсомольцев 20-х годов. Пели его тогда и на смотрах, и на вечерних прогулках по городу…

В январе 1924 года Николай Кузнецов, как один из лучших слушателей училища, был откомандирован в составе питерской делегации на похороны Ленина. Слушатели несли почетный караул у гроба вождя в последний день перед похоронами. После возвращения Кузнецов получил комсомольское поручение – выступить на фабриках и заводах со своими впечатлениями. Тогда же он подал заявление о вступлении в партию и был принят кандидатом в члены ВКП(б) в ходе «ленинского набора» – масштабной кампании по омоложению ее рядов.

Надо отметить, что политическую активность Кузнецов проявлял отнюдь не в ущерб профессиональному развитию. На втором курсе он вступил в военно-научное общество, что позволило ему существенно расширить кругозор. После второго курса – практика по специальностям: штурманская – на «Ленинградсовете», по минно-торпедному делу – в Кронштадте. В июне – сентябре того же года он отправился во второе практическое плавание на «Авроре». На этот раз шли вокруг Скандинавии с заходом в порты Швеции и Норвегии: Гётеборг, Берген, Тронхейм. В Бергене корабль посетила тогдашний советский полпред и торгпред в Норвегии А.М. Коллонтай, которая произвела на юношу огромное впечатление умом и аристократическими манерами. А долгие стоянки в Мурманске и в Архангельске навеяли воспоминания о прошлом.

В октябре 1924 года Кузнецова временно допустили к исполнению обязанностей командира отделения. В характеристике отмечено: «Развитие выше среднего. Курс усваивает легко. Решителен, выдержан… Говорит коротко, толково, командирским языком. Связно, сжато и грамотно излагает мысль письменно… Был перегиб: изучал два языка в ущерб остальному, теперь поправился… Трайнин».

В военно-морских училищах большинству курсантов приклеивали клички, порою весьма меткие, подмечающие некую черту характера, привычку или увлечение. Кузнецов, как архангелогородец, обожал треску, за что и получил соответствующее прозвище – Коля-треска. Даже став наркомом, на встречах со старыми товарищами он обычно именно так себя и именовал, к немалому их смущению.

Учебный крейсер «Аврора» во время практического плавания из Кронштадта в Архангельск в 1924 г., в котором участвовал курсант Николай Кузнецов. Из архива журнала «Морской сборник»

Среди однокашников Кузнецова оказались известные в будущем советские адмиралы: В.Ф. Трибуц, В.А. Алафузов, Л.А. Владимирский, вице-адмиралы И.Д. Елисеев и В.Л. Богденко, контр-адмиралы Г.Г. Вдовиченко, С.С. Рамишвили. С.Г. Кучеров, известный подводник И.М. Зайдулин и другие.

Удивительно: привязанность к одним, как и неприязнь к другим, Кузнецов пронесет через всю жизнь. Ближайшим его другом стал Лев Владимирский, которого ему не раз приходилось выручать. А тот в свою очередь капитально «подставит» своего друга и покровителя перед Сталиным в 1943 году – совершенно того не желая. Весьма близкие отношения связывали нашего героя и с В.Ф. Трибуцем. В числе тех, с кем у Кузнецова отношения не сложились, были И.Г. Святов и П.С. Абанькин.

Послужной список Н.Г. Кузнецова на момент окончания Военно-морского училища в 1926 г. Из фондов ЦГА ВМФ. Публикуется впервые

Основные этапы учебы Н.Г. Кузнецова в ВМУ имени М.В. Фрунзе. Из личного дела Н.Г. Кузнецова. Из фондов ЦГА ВМФ. Публикуется впервые

В январе 1925 года по истечении кандидатского стажа Кузнецов стал членом ВКП(б). А в октябре по возвращении из отпуска его назначили командиром 1-го отделения 1-го взвода роты «А» первокурсников нового набора. Отметим это обстоятельство. Первая командная должность стала признанием как успехов Кузнецова в учебе, так и его авторитета.

* * *В январе 1925 года председателем Реввоенсовета СССР и наркомом по военным и морским делам становится М.В. Фрунзе. Смена руководства немедленно сказалась и на флоте. Едва приняв должность, Фрунзе сразу же выделил необходимые средства на достройку двух легких крейсеров: в Николаеве – «Червоной Украины», в Ленинграде – «Профинтерна», а также нескольких более мелких кораблей.

В 1924 году по инициативе Фрунзе и с согласия Сталина сторожевой корабль «Воровский» совершил первый в советское время дальний переход из Архангельска до Владивостока южным путем. Через год состоялся учебный поход кораблей Морских сил Балтийского моря от Лужской губы до Кильской бухты. За семь дней корабли прошли 1730 миль. Начались дружественные визиты кораблей европейских государств в порты СССР и ответные советские.

Тогда же приказом Реввоенсовета был создан научно-технический комитет Управления Морских сил РККА. Один за другим в строй входили восстановленные и новые корабли.