Полная версия:

Становление писательницы. Мифы и факты викторианского книжного рынка

Почему Безант настаивает на отделении литературной ценности от коммерческой? Это стратегический риторический маневр: он рекомендует своим коллегам-авторам обращать внимание на коммерческие аспекты своей литературной собственности. Но я полагаю, что его мнение опирается на исторический анализ авторства XIX века. Безант признает, что многие стихи «наивысшей ценности» «публиковались в дешевых журналах» или «за сущие гроши»: «Мильтон получил за „Потерянный рай“ один фунт; Джонсон за „Лондон“ – десять фунтов; Оливер Голдсмит за „Векфильдского священника“ – шестьдесят фунтов» (обратите внимание, что эти примеры относятся к XVII–XVIII векам, то есть к допрофессиональной эпохе). Тем не менее после этих примеров не получивших коммерческого успеха литературных шедевров Безант добавляет: «…ощущение, что литература не должна быть даже отдаленно связана с деньгами», является «ложным и глупым предрассудком»:

То, что не было ниже достоинства Драйдена, Поупа, Джонсона, Голдсмита, Байрона, Теккерея и Диккенса, и мы не должны воспринимать как нечто постыдное или унизительное124.

Этот список Безант начинает именами канонических писателей, предвосхитивших появление современного профессионального автора, фигур героических в истории литературы – Драйдена, Поупа, Джонсона, – и завершает теми, чьи работы (в свое время и после) отличает как коммерческий успех, так и литературная ценность, – Байроном, Теккереем, Диккенсом.

И хотя Безант не приводит цифр, мы знаем, что Мюррей заплатил за издание стихов Байрона пятнадцать тысяч фунтов, Диккенс в 1850‑х зарабатывал около десяти тысяч фунтов за роман, а Теккерей, писатель, более известный своим успехом у критиков, чем продажами, получал за редактирование Cornhill Magazine гонорар в размере тысячи фунтов в год, и оставшееся после него имущество оценивалось чуть ниже двадцати тысяч фунтов125. Безант мог бы прибавить сюда Скотта, который в иные годы зарабатывал до пятнадцати тысяч фунтов за свои романы – «награды, до него недостижимые в профессии», поэта-лауреата Теннисона, чей доход во время публикации «Королевских идиллий» превзошел десять тысяч фунтов в год, или Джордж Элиот, самую интеллектуальную из викторианских романистов, которая уравновесила коммерческие и художественные потребности своего труда, взяв семь вместо десяти тысяч фунтов за «Ромолу» с тем условием, чтобы контролировать длину каждой части и периодичность их публикации в Cornhill126. Безант мог бы также указать, что гениальная работа Карлайла Sartor Resartus («Перекроенный портной» – лат.) вышла в 1833–1834 годах в периодическом издании Fraser’s Magazine, как и «Культура и анархия» Мэтью Арнольда в Cornhill 1867–1868 годов; а «Ренессанс. Очерки искусства и поэзии» Патера выходили в 1867–1871 годах в Westminster Review и Fortnightly Review. В 1870‑х и 1880‑х годах периодические издания стали носителями высокой культуры, искусства ради искусства. Действительно, именно на их страницах авторы предложили и ввели в оборот эти концепции.

Иными словами, если мы будем воспринимать настойчивые утверждения Безанта о невозможности предсказать соотношение между литературной и коммерческой ценностью, а также его идею о том, что журналисты могут быть (и часто являются) выдающимися писателями, сугубо как апотропический жест, как отрицание определенных суровых экономических реалий в период индустриализации искусства, мы упустим сложность литературной сферы конца XIX века, которую подробно описывают его эссе. Безант признает, что великие литературные деятели XIX века демонстрировали замечательные художественные успехи, работая в новых коммерческих формах, – более того, они часто помогали создавать эти формы. Скотт создал жанр исторического романа и обрел грандиозную читательскую аудиторию, Диккенс дал начало мощной коммерческой форме – серийному роману, Моксон адаптировал использование иллюстраций (форма, уходящая корнями в популярные подарочные литературные ежегодники) для издания стихов Теннисона, что немало способствовало коммерческому успеху последнего, а сам Теннисон «Королевскими идиллиями» в 1860–1870‑х возродил серийную публикацию, добившись успеха у критиков, равно как и хороших гонораров. Символический капитал этих писателей (накопленный престиж и уважение) нелегко отделить от капитала экономического (материальные блага, литературная собственность)a. Это не обратная пропорция, а куда более сложное соотношение. Для следующих литераторов символический и экономический капитал также будут переплетены, возможно, неразрывно.

Это не означает, однако, что точка зрения Безанта была доминирующей в поздневикторианских концепциях авторства и литературного производства. Эти концепции оставались нерешенными и регулярно подвергались обсуждению в периодической печати. В отличие от Безанта с его широкими взглядами, некоторые профессиональные авторы продолжали жаловаться на то, что в литературу приходили недостойные дилетанты и заполняли рынок своими некачественными произведениями. Например, Моррис в «Профессии писателя» (Macmillan’s, 1887) отмечает: «Благородная профессия литератора – единственная, которая не требует ни капитала, ни рекомендаций, ни экзаменов, ни ученичества»127. В статье «Ремесло автора» (The Trade of Author – Fortnightly Review, 1889) анонимный эссеист сетует на то, что

…буквально любой человек (мужчина или женщина), который научился держать перо и прилично писать (мне достоверно известно, что даже это требование вежливо снимается в случае дам), может решить стать автором.

Он справедливо отмечает, что современные авторы страдают от несправедливой «конкуренции мертвых»: издатели могут перепечатывать старые произведения, а не платить живым писателям за новые, что не только негативно сказывается на гонорарах литераторов, но и ограничивает их возможности для создания великой литературы128. Название этой статьи косвенно указывает на снижение статуса литературы от профессии к ремеслу. Эти дебаты можно описать словами Бурдье о том, что «граница поля» – это место борьбы, и «литературное и художественное поле представляет собой одну из неясно очерченных областей в социальном пространстве», и, таким образом, эти поля «для вступления в которые не требуется преодолевать неявный или возникающий на практике барьер… либо же барьер системный и подкрепленный законом» будут «привлекать агентов, совершенно различных в своих свойствах и диспозициях»129. Но независимо от того, пользуемся мы языком литераторов XIX века или терминами современных социологов, факт остается фактом: в конце XIX века понятия авторства и профессионализма оставались весьма расплывчатыми и вызывали споры.

Для женщин-писательниц последствия такой неопределенности были неоднозначными. Некоторых из них, без сомнения, продолжали считать недостаточно подготовленными для звания литераторов, хотя высказывания мужчин по этому поводу стали менее решительными и многие ограничивали свои пренебрежительные выпады приватными беседамиa. Например, Гай Такман и Нина Фортин цитируют отзыв Морриса, автора уже цитированного здесь эссе «Профессия писателя» и главного рецензента Macmillan’s с 1891 по 1911 год, который отклонил рукопись мисс Э. Ф. Бакли по мифологии, среди прочего назвав ее «не женской работой»: «…у женщины нет ни необходимых для этого знаний, ни литературного стиля»130. Тем не менее писательницы смогли войти в традиционно мужские сферы, такие как журналистика и литературная критика, и преуспеть в них. Согласно исследованию Барбары Онслоу, к концу викторианской эпохи женщины все чаще работали в качестве журналисток, обозревателей и критикесс в области искусства, литературы и культуры – возможно, по собственной инициативе, возможно, благодаря поощрению Безанта, возможно, благодаря росту и расширению рынка131. В опубликованной в 1893 году в Contemporary Review статье «Журналистика как профессия для женщин» Эмили Кроуфорд делится переживаниями о своей карьере газетного репортера и заявляет об особой пригодности женщин для этой стези.

Не может быть никаких сомнений в том, что женщины пишут хорошо… у них гораздо лучше, чем у мужчин, развито умение оживлять то, что выходит из-под их пера… Лишь некоторых из них можно отнести к категории «сухарей»… Писателей-сухарей редакторы должны держать подальше от своих газет132.

С одной стороны, это могло бы свидетельствовать о феминизации поля и тем самым о снижении его статуса133. С другой – демонстрировать рост концептуального разрыва между литературой и журналистикой. Но сделать такие выводы означало бы, вероятно, неверно истолковать поле литературы того времени, и уж точно это означало бы недооценить всю тонкость жеста Кроуфорд. Писательницы того времени испытывали необходимость не только проникнуть в новые области, но и преуспеть в них. В качестве важных исторических примеров Кроуфорд упоминает деятельность Гарриет Бичер-Стоу в США перед началом Гражданской войны и Каролины Реми, известной под псевдонимом Северин, во время событий Парижской коммуны 1870–1871 годов. Таким образом, она ссылается на двух журналисток, которые изменили курс политики и проявили себя как безусловные мастера своего дела134. Кроуфорд отмечает их достижения, с тем чтобы указать на выдающихся предшественниц и заявить о преемственности в том, что парадоксально считалось новой областью работы для женщин. Это – освящающий жест. Шарлотта Ридделл и Элис Мейнелл, которым посвящены главы 5 и 6, аналогичным образом понимали необходимость соответствовать условиям рынка и усиливать свой профессиональный статус с помощью того, что я называю мифами об авторстве. Мейнелл преуспела настолько, что Джордж Мередит назвал ее «одной из великих английских писательниц» (one of the great Englishwomen of letter)135.

В то же время, как демонстрируют в своем исследовании Такман и Фортин, поздний викторианский период ознаменовался ответными мерами, призванными вытеснить женщин с занятых позиций в литературе и исключить их из жанров высокой культуры. Эти маневры могли осуществляться за кулисами, как в случае с упомянутой рецензией Морриса о «не женской» работе, или косвенно фигурировать в периодической печати. В опубликованной анонимно «Профессии писателя» Моррис обращается к оптимистичному заявлению Безанта о том, что повышение поголовной грамотности и растущая читательская аудитория способствуют улучшению положения профессиональных авторов. Обращаясь к выпускникам и преподавателям университетов, стремящимся к литературной карьере, Моррис просит их задуматься, «не привело ли широкое распространение образования в наше время к снижению стандартов того, что в прежние времена называлось культурой»136. Моррис не связывает понижение стандартов напрямую с женщинами, но он делает это косвенно, добавляя:

Все больше людей, особенно женского племени, ищет способ заработать на жизнь. А как я уже указывал, перо – это инструмент, доступный многим из тех, кто по физическим или экономическим причинам непригоден для иной профессии… церкви, армии, государственной службы, юриспруденции, торговли137.

Пренебрежительное упоминание «женского племени»a и тех, кто «физически непригоден» для традиционных профессий, а также последующее замечание о том, что классическое образование больше не является преимуществом для писателя с университетским дипломом на литературном рынке, позволяют предположить, что Моррис ведет скрытую войну против авторов-женщин и представителей рабочего класса, которые начинают преуспевать в этой профессии. Во второй части своей статьи Моррис выражает «серьезные сомнения относительно интеллекта человека, который предпочитает <…> „Ромолу“ „Пуританам“ или „Мэнсфилд-парк“ „Ярмарке тщеславия“» – очередное обесценивание женщин-авторов138. Другими словами, Моррис также строит миф об авторе, в котором отдает предпочтение классическим «мужественным» начинаниям против современных популярных и «женских».

Из этих дискуссий в прессе мы можем сделать вывод о том, что все авторы fin-de-siècle, будь то мужчины или женщины, в какой-то момент были вынуждены занять определенную позицию по отношению к предмету спора, решить, будут ли они строить свой образ как «профессиональные» писатели или как «свободные» художники, и найти возможность реализовать выбранную стратегию на литературном рынкеa. Писательницы, как и их коллеги-мужчины, должны были искать новые профессиональные подходы и разрабатывать стратегии, которые позволили бы им получить признание (пресловутые «посмертные дипломы»), необходимое для долгосрочного успеха. Возможно, некоторые женщины все еще ощущали давление социальных норм, которые мешали им воспринимать себя как профессиональных писательниц и представлять себя в таком качестве. В остроумном эссе для Temple Bar «Как я не стала автором» Норли Честер (псевдоним Амили Андердаун) перечисляет многочисленные подводные камни, с которыми сталкивались аристократки, желавшие продать свою картину или опубликовать произведение под своим именем: от запрета старшей сестры порочить семейное имя и гнева младшей по поводу раскрытой любовной интрижки до отвращения тети к «такой непристойной» истории и потери наследства за попытку стать профессионалом139. Но сам факт аристократического происхождения вымышленной писательницы, которую сдерживает старомодное семейство, указывает на то, что автор текста иронизирует над таким устаревшим отношением к профессионализму женщин. К 1900 году, когда было опубликовано это эссе, женщины-авторы уже были неотъемлемой частью английского литературного пространства, а некоторые писательницы уже разбавили «мужские» ряды писателей-классиковb.

Глава 2

Создание писательницы

Гарриет Мартино на литературном рынке 1820–1830‑х годов

За свою пятидесятилетнюю литературную карьеру Гарриет Мартино (1802–1876) написала сотни журнальных и редакторских статей, десятки образовательных и наставительных рассказов и биографий, несколько книг о путешествиях, новаторскую серию по политической экономии и основополагающие исследования в области социологии, библеистики, британской политике и истории. Публиковалась в радикальных журналах (Monthly Repository, People’s and Howitt’s Journal, American Liberty Bell) и крупных викторианских периодических изданиях (Westminster Review, Athenaeum, Household Words, Once a Week). Ее книги выходили как в образовательных (Houlston, Darton and Harvey, Charles Knight), так и в крупных коммерческих издательствах (Chapman and Hall, Saunders and Otley, Smith, Elder). Она была воплощением викторианской писательницы: работала в нескольких печатных изданиях, эффективно справлялась с литературными и финансовыми аспектами своей карьеры и успешно выполняла роль «гувернантки нации»1. Как она стала писательницей?

Если заглянуть в автобиографию Мартино, ее карьера развивалась согласно общей схеме XIX века: сперва анонимно отправленная в Monthly Repository статья, которую напечатали; затем постоянное сотрудничество с ним, полезные профессиональные советы от редактора и положительные отклики читателей; затем развитие аналогичных отношений с издательством, которое могло принять к публикации ее книги. Когда Мартино рассказывает историю своей первой публикации, ее повествование звучит просто и даже обыденно. Она отмечает, как в детстве призналась матери в желании стать писательницей, объясняет, как ее брат Джеймс, уезжая в колледж, советовал ей «найти утешение <…> в новом занятии» и поощрял ее «в попытке стать автором». Она добавляет, что старший брат Томас, когда после воскресной службы прочитал ее анонимный дебют в печати, похвалил ее эссе и «серьезно сказал (впервые назвав „дорогой“): „Теперь, дорогая, оставь шитье рубашек и штопку чулок другим женщинам, а себя посвяти этому“». Выстроив таким образом нарратив о том, как получила благословение семьи на литературную карьеру, Мартино подводит итог: «Тем вечером я стала писательницей»2.

Этот эпизод, возможно, сделал ее писательницейa, но, анализируя ее раннюю карьеру, позволю себе заметить, что он еще не сделал ее профессиональной писательницей. Процесс профессионального становления был значительно сложнее, он потребовал от нее практического понимания, как устроен рынок литературы, и создания новой модели викторианской писательницы. Проходя этот сложный процесс, описанный ею в письмах и автобиографии, Мартино меняет понятие авторства, уходя от романтических концепций одинокого вдохновенного гения и создавая новое викторианское понимание авторства как активного участия в том, что Роберт Дарнтон назвал «схемой коммуникации» (communications circuit), а сама она назвала бы просто «рынком»3. Такая смена парадигмы демонстрирует последствия вступления Мартино в профессиональную литературу в 1820‑е годы – в период расцвета литературных периодических изданий. Действительно, она обращается в своих текстах (иногда весьма провокационно) ко многим профессиональным вопросам, затронутым портретной галереей Fraser’s в 1830‑х и дебатами в прессе середины XIX века, которые я рассматриваю в главе 1. Тем не менее в своем новом понимании авторства, а вместе с тем и в создаваемом образе викторианской писательницы, Мартино учитывала уроки, которые извлекала из биографий литераторов XVIII века и писателей-романтиков, многие из которых были ей хорошо знакомы благодаря ее литературному ученичеству в Monthly Repository. Из этих уроков Мартино формулирует условия, с помощью которых она превратится из «авторессы» (authoress из своей детской мечты) в «профессионала»b, из «дочери миссис Барбо» в «гражданина мира»c, из женщины, пишущей поучительные рассказы, в выдающегося викторианского автора эссе, историй, биографий, романов и социологических, политических и экономических исследований. Иными словами, она полностью переплавляет и перестраивает себя, превращаясь из просто женщины-писательницы в героическую (в переносном смысле) фигуру литератора.

Понимание рынка литературы

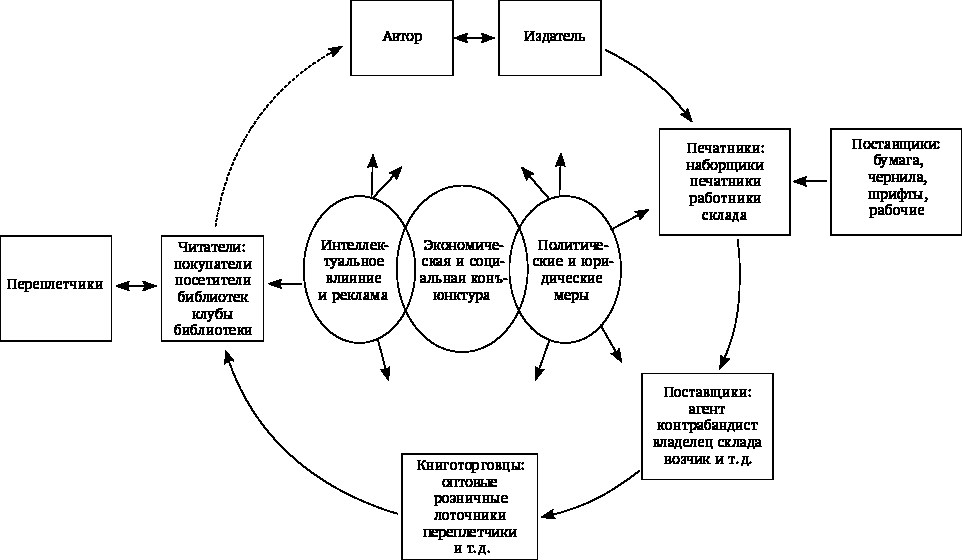

В своем основополагающем эссе «Что такое история книги?» Роберт Дарнтон предлагает «схему коммуникации» – общую модель для анализа того, как появляются и распространяются книги в обществе. Хотя этот процесс варьируется от места к месту и от периода к периоду, Дарнтон предполагает, что печатные книги «проходят примерно один и тот же жизненный цикл»:

[Он] пролегает от автора к издателю (если эту роль не берет на себя книготорговец), печатнику, грузоотправителю, книготорговцу и читателю. Читатель завершает цикл, потому что он оказывает влияние на автора как до, так и после написания произведения4.

Модель Дарнтона формулирует погруженность автора в аспекты – экономические, технологические, социальные, культурные, политические – литературного производства. То, что визуализирует, пусть и не в совершенстве, его модель, – это отношения автора с другими участниками рынка: редакторами, издателями, рецензентами и читателями, а также типографами, продавцами книг, рекламодателями и другими посредниками (рис. 12). Это неиндивидуализированное описание писательской деятельности, в котором автор воспринимается как фигура, взаимодействующая со сложной сетью различных сил или факторов.

Рис. 12. Роберт Дарнтон «Схема коммуникации» // What is the History of Books? Daedalus. III, лето 1982. P. 68. Предоставлено Робертом Дарнтоном

Повествование Мартино о том, как она пришла к профессиональному авторству, буквально совпадает с моделью Дарнтона. Согласно «Автобиографии», первую рукопись для публикации она подала в 1822 году, в возрасте 19 лет, когда ее брат уехал в колледж, а она, в надежде продолжить собственную интеллектуальную жизнь, предприняла «попытку стать автором»5. Эта рукопись – «Женщины-писательницы о практическом богословии» – была критическим обзором работ Ханны Мор, Анны Летиции Барбо и др. Она отправила ее Роберту Аспланду, тогдашнему редактору Monthly Repository, под псевдонимом «В. из Нориджа» (V. of Norwich), и текст вышел в печать в выпусках за ноябрь и декабрь 1822 года. Но «Женщины-писательницы» – это больше, чем эссе. Как и ее продолжение «О женском образовании», эта двухчастная статья анализирует возможности женщин на литературном рынке. Первая часть «Миссис Мор» отмечает, что некоторые из лучших работ на тему повседневной религиозности (practical divinity) принадлежат перу женщин, и приписывает их достижения «особой восприимчивости женского разума и проистекающей из нее теплоты чувств». Подписывая некоторые из работ того времени Discipulus («последователь», «ученик»), Мартино отдает должное работе Мор, а также признает ее яркие достижения достойными подражания для тех представительниц их пола, которые на это способны6. Эти две темы сливаются во второй части «Миссис Мор и миссис Барбо», в которой Мартино связывает литературные достижения с заслугами Мор, «оказанными религии ее литературными трудами», и поэтесс, таких как Барбо, – заслугами, к которым должен стремиться каждый, ставящий своей целью «улучшить человечество»7. Третья статья «О женском образовании», написанная, предположительно, после того, как Мартино прочитала «Критические замечания о современной системе женского образования», рассматривает интеллектуальные достижения выдающихся женщин XVIII века (Ханна Мор, Анна Летиция Барбо, Элизабет Гамильтон, Мария Эджворт, Элизабет Картер, Кэтрин Тэлботт, Элизабет Смит, Эстер Шапон, Энн Грант, Люси Айкин и Кэтрин Каппе). Опять же, Мартино считает пример этих женщин достойным подражания. Возможно, думая о том, что сама она не имела возможности учиться в колледже, и о своем желании построить интеллектуальную карьеру, Мартино настаивает на необходимости «искренних усилий для продвижения самых важных интересов женщин»8.

Стоит отметить (и задаться вопросом почему): Мартино делает публикацию в периодической печати настолько важной частью истории о построении собственной профессиональной карьеры, учитывая, что упоминаемые ею писательницы, как правило, были авторами стихов, романов, пьес и нравоучительных сочиненийa. На том раннем этапе своей карьеры Мартино успешно освоила еще два способа публикации: независимое самофинансируемое издание и продажа авторских прав известному издательствуb. Эти формы обеспечивали выход на книжный формат (что нередко рассматривается как признак стабильного успеха) и получение финансовой выгоды (часто рассматриваемое как отличие профессиональной работы от любительской). Почему же она делает акцент на периодических изданиях?

Исторически сложилось так, что Мартино стала автором в эпоху расцвета периодических изданий. Как отмечает Ли Эриксон в «Экономике литературной формы», «лучше всего периодические издания платили авторам между 1815 и 1835 годами», когда рынок книг сократился, а тиражи журналов еще не были подорваны конкуренцией с литературными еженедельниками и газетами9. Хотя Мартино писала для издания, платившего гораздо меньше, чем ведущие журналы (например, Quarterly Review и Edinburgh Review), Monthly Repository вступал в фазу культурного и политического престижа, особенно когда его редактором стал У. Дж. Фокс, приведший с собой таких авторов, как Джон Стюарт Милль, Гарриет Тейлор, Томас Нун Талфурд и Роберт Браунинг10. Сложившиеся обстоятельства в некоторой степени определили представления Мартино о профессиональном развитии автора. Кроме того, в 1855 году, когда она написала автобиографию, она, возможно, намеревалась подтвердить изложенное Дж. Г. Льюисом во Fraser’s Magazine мнение о том, что в Англии именно периодические издания, а не книги подняли авторство до статуса профессии и позволили способным писателям достичь комфортного уровня среднего класса11. Как заявил Льюис в своем вступлении к «Положению авторов в Англии, Германии и Франции»: «литература стала профессией. Это источник дохода, почти такой же надежный, как бар или церковь»12.

Тем не менее пример периодических публикаций позволил Мартино подчеркнуть и то, что отсутствовало в изложении Льюиса, но очевидно из текста Дарнтона: роль редактора и читателей в формировании литературной карьеры. Разнообразные случаи, описанные Мартино в «Автобиографии», свидетельствуют о том, что внешняя оценка ее литературных достижений (особенно уважаемыми литераторами) наиболее сильно повлияла на решение Мартино заняться писательством профессионально. История о публикации ее первого эссе, например, рассказывает не только о том, как ее анонимная статья была принята к публикации, но и о том, что редактор пожелал в своем отзыве «познакомиться с другими творениями В. из Нориджа»13. О Фоксе, новом редакторе Monthly Repository, Мартино рассказывает, что «он хотел работать со мной с того момента, когда он, как редактор, обнаружил в редакционных бумагах, что именно я написала те статьи, которые привлекли его внимание»14. Мартино, как уже говорилось ранее, рассказывает и о том, как статью прочитал ее любимый старший брат, похвалил ее и благословил на авторскую карьеру15.