Полная версия:

Становление писательницы. Мифы и факты викторианского книжного рынка

Более того, как репрезентация образа современного литератора портреты фрейзериан не отвечают однозначно на вопрос, является ли литература на самом деле профессией и следует ли к ней относиться как к таковой. Патрик Лири продемонстрировал, что более половины фрейзериан «зарабатывали на жизнь не литературной деятельностью», включая традиционные профессии юристов, врачей, военных и духовенства. Эти авторы представляют одну из моделей литературной жизни начала XIX века —

модель профессионала или бюрократа, чьи обязанности оставляют достаточно времени для писательства и чей пост может (по крайней мере, потенциально) уберечь автора от ощутимых последствий литературной неудачи13.

Примечательно, что в сопровождающем портрет тексте видное место отводится реальным профессиям литераторов. Сначала автор текста Оливер Йорк (редакторский и писательский псевдоним Магинна) отмечает сидящих слева от него «трех преподобных богословов»: Джорджа Глейга, Фрэнсиса Махони (известного как отец Праут) и Эдварда Ирвинга. Магинн регулярно обращается к адвокату Брайану Проктеру (поэт Барри Корнуолл), упоминает отсутствующего сэра Дэвида Брюстера (получившего духовное образование, но посвященного в рыцари за научные открытия), ссылается на шотландских хирургов Дэвида Мойра и Роберта Макниша, а также сержанта Фрэнсиса Мерфи – военного с минимальными литературными заслугами. Учитывая значение, которое тут придается традиционным профессиям, мы можем рассматривать портрет во Fraser’s либо как желание поставить профессию литератора в ряд с традиционными, либо, как это ни парадоксально, как признание того, что литература еще не достигла статуса профессии, способной обеспечивать человека среднего класса или более высокого ранга. Зарабатывавший на жизнь службой в Адмиралтействе Томас Крофтон Крокер отмечал по этому поводу:

Мы, литераторы, всегда думаем, что мы – лучшие люди в мире, и потому имеем право смотреть на остальное человечество свысока, тогда как, если бы истина открылась, все остальное человечество смотрело бы свысока на насa.

Действительно, тот факт, что на портрете отсутствуют активные фрейзериане – заместитель редактора Джон Абрахам Геро, журналист Джордж Генри Фрэнсис, писатель Томас Пауэлл, который позже переехал в Америку, где среди прочего стал редактором еженедельника Frank Leslie’s14, – допускает, что редактор Магинн или иллюстратор Маклиз исключили тех, чья карьера зависела исключительно от литературы и чьи достижения ставили под сомнение претензии изображенного работающего среднего класса. (Места за столом удостоился автор гениального «Этрикского пастуха» Джеймс Хогг, а не халтурщик Джона Геро.) Мы знаем, что Fraser’s не включил в портрет и двух своих самых важных авторов-женщин: Селину Банбери, чьи рассказы публиковались в пятидесяти номерах журнала с 1836 по 1850 год, и Гарриет Даунинг, чьи популярные «Воспоминания акушерки» (Remembrances of a Monthly Nurse) выходили более годаb. Из портретов были исключены все следы «ремесла», «халтуры» и женской «суеты» – свидетельство того, что, если фрейзериане и стремились к профессиональному признанию, они не были в этом уверены и заботились о том, чтобы подчеркнуть свое отличие от профессиональных авторов более низкого ранга.

К этой неоднозначности в изображении профессионализма сложности добавляет и сам текст статьи. Когда в разговоре всплывает слово «профессионал», его значение размыто. Магинн просит Глейга работать «профессионально», и священнослужитель отвечает юмористическим «Посланием к евреям» – стихотворением о современной еврейской политике, а не посланием Павла из Нового Завета. В чем проявляется профессионализм Глейга? В его поэзии, библейской отсылке или во внимании к современным политическим событиям? Затем, когда Оливер Йорк описывает праздник фрейзериан, он обращается к ушедшим эпохам и связывает понятие авторства с уважаемыми собраниями прошлого. Он отождествляет «круглый стол», за которым они сидят, с легендой о короле Артуре, намекая на службу рыцарей Артура во имя королевства, чем подчеркивает недавно введенный в обращение термин «свободный писатель» (free-lance writer) для обозначения авторов, пишущих для периодических изданий. Йорк пророчествует, что «древний текст» HIC JACET ARTHURUS, REX QUONDAM REXQUE FUTURUSa сбудется в течение следующих четырех лет: виги будут разгромлены, а Артур Уэлсли, герцог Веллингтонский, вернется на пост премьер-министра (это пророчество тори потерпело неудачуb). Затем Йорк называет собрание фрейзериан симпозиумом и конвивиумом – оба слова отсылают к классическим собраниям философов и поэтов, во время которых пили вино, вели интеллектуальные беседы и развлекались. Эти примеры свидетельствуют о том, что понимание авторства у Fraser’s куда меньше, чем кажется, соотносилось с понятием современного профессионализма, больше напоминают ностальгический взгляд на допрофессиональные собрания интеллектуалов и исключают из картины современных писателей, полагавшихся в качестве источника дохода и социального статуса исключительно на литературу. Портреты Fraser’s – как мужских, так и женских групп – воспроизводят идеализированные представления о писательстве с социально консервативной точки зрения, поэтому их нельзя рассматривать как исторически точную репрезентацию.

В контексте этой неопределенности в отношении литературного профессионализма середины 1830‑х стоит заново посмотреть на портреты писательниц и задаться вопросом, что эти образы могут нам сказать о женском авторстве в ту эпоху. Как и круглый стол фрейзериан-мужчин, женский групповой портрет давал читателям частный взгляд на современных писательниц, обращая пристальное внимание на туалеты, прически и манеры. Более поздний комментатор этого портрета признал бы его, по сути, воображаемую природу, поскольку «страшные страдания и наказания были заслуженно понесены теми беспечными представителями низшего пола, что осмелились вторгнуться в священные обряды и таинства женщин, собравшихся на тайном конклаве»15. Как и мужской, женский портрет ностальгически обращен в прошлое, напоминая о сообществе «Синих чулок»a. Как и в стихотворении Ханны Мор The Bas Bleu («Синий чулок»), этот литературный кружок середины 1830‑х объединял «людей, отличающихся в целом социальным статусом, талантами или респектабельным характером», собиравшихся для бесед и чаепития16. Процитируем Мор:

Возрадуйся, Беседа, Умиротворяющая Сила,Милая Богиня светского часа!Пусть долго пылают твои отполированные алтариНеугасающим пламенем восковых свечей!И пусть будут оплачены твои ночные дарыЩедрыми возлияниями лимонада!На нагруженных серебряных вазах возвышаютсяОбильные подношения печений.Не забудем и молочно-белые ручьиУтоляющего жажду, прохладного оршада a.Взвейтесь, пряные ароматы чая,Восхитительные благовония, достойные тебя! 17Эта отсылка к более ранним «Синим чулкам» (по замечанию Бетти Шелленберг, группе в большей степени любительской, чем кружок профессионалов из Стрэтема)18 подчеркивается тем, что писательницы изображены за чаем, ведущими остроумные беседы, а также фигурой графини Блессингтон. В описании под ее портретом, опубликованном в мартовском выпуске Fraser’s за 1833 год, лукаво указан ее возраст, а издатель задается вопросом: «дают ли ее годы право причислять графиню к „Синим чулкам“»b.

Тем не менее если в ранний клуб «Синих чулок» входили и мужчины, новая группа допускала только женщин: к 1830‑м женщины были отделены от мужчин «гендерной паникой», которую историк культуры Дрор Варманн датирует концом XVIII века19. Таким образом, опубликованный во Fraser’s портрет писательниц является одновременно ретроспективным и репрезентативным, обращенным в прошлое, а также современным, исполненным ностальгии по более ранним моделям литературной жизни и тревогами по поводу статуса литераторов в ранний викторианский период.

Можно сказать, что портреты Fraser’s – как отдельных лиц, так и групп, мужчин и женщин, – воспроизводят определенную социальную идеологию, а не непосредственные представления об авторстве. В них нет уверенности в том, является ли писатель, мужчина или женщина, профессионалом и должен ли он им быть, а если он профессионал, то как ему или ей следует конструировать свой образ в общественном пространстве. Однако при всей этой неопределенности портреты охотно признают женщин-писательниц и редакторов активными участницами лондонской литературной сцены. Они показывают, что женщины в литературе пользуются уважением в обществе, и свидетельствуют об их растущей социальной значимости. Рисуя портреты писательниц и описывая их на словах, Fraser’s делает их участие в литературной жизни 1830‑х годов видимым для своей читательской аудитории.

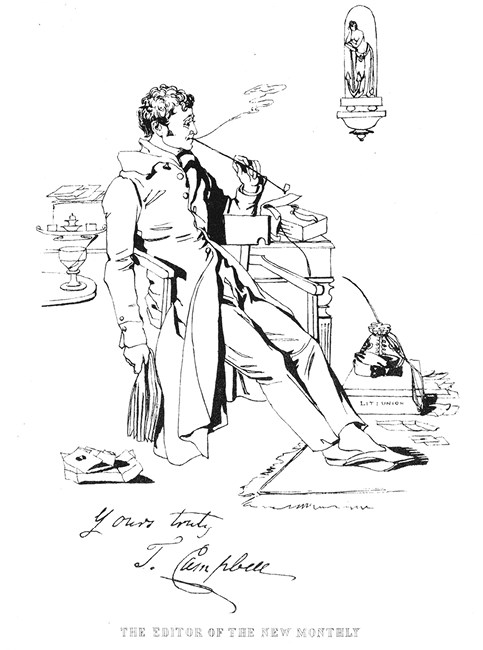

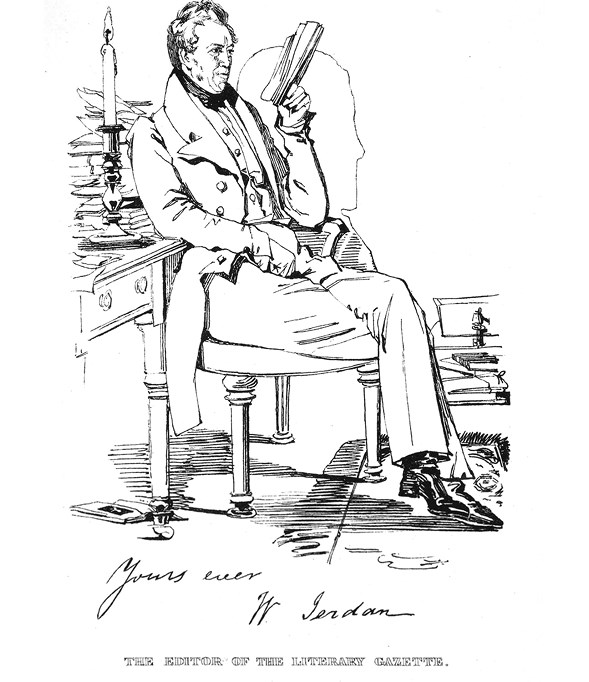

Можно также отметить, что портреты Fraser’s отвергают три современные модели авторства: две из них связаны с неоднозначностью гендерной принадлежности, а третья – со сложным вопросом классовых отношений, и все три – с политикой. В первую очередь, как утверждала Джудит Фишер, портреты Fraser’s высмеивают либеральных писателей-мужчин, стремившихся создать себе образ денди, принять байроническую позу. Портреты комплиментарны к тем авторам-мужчинам, которые разделяли консервативные взгляды редакции и демонстрировали способность к «мужественному» деловому подходу. Например, Томас Кэмпбелл (№ 2) – редактор конкурирующего издания Колберна и Бентли New Monthly Magazine – появляется на портрете Fraser’s в расслабленной позе, он курит длинную трубку и вяло придерживает свой галстук – это, с точки зрения Fraser’s, негативная модель современного автора (рис. 3). А Уильям Джердан (№ 1) – редактор сочувствующей тори Literary Gazette – напротив, сидит в кресле прямо, он одет должным образом, читает рукопись и окружен книгами; он получает похвалу как «представитель профессии, чьими трудами мнения или, по крайней мере, заявления наших государственных деятелей транслируются миру» – редкое использование термина «профессия» и примечательный выбор термина «труд» для выражения одобрения (рис. 4). Дело не только в том, что Кэмпбелл недостаточно энергичен. Fraser’s высмеивает его за то, что он «рассуждает о спорах оппозиции, суетится в Колледже всех кокниa… и вхож в круги всяких виги» – вся эта ненадлежащая политическая деятельность (по мнению консерваторов из Fraser’s) есть доказательство «ребяческого дендизма ума» (puerile dandyism of the mind). Джердан, напротив, представляет собой образ автора как публичной фигуры, занимающейся государственными делами и способствующей национальному благосостоянию в качестве редактора газеты Sun, где «его благонамеренные усилия на пользу общества» искореняли «порок… в этой метрополии»20.

Рис. 3. Томас Кэмпбелл, Fraser’s Magazine, № 1, июль 1830. С. 714. Предоставлено библиотекой Йельского университета

Рис. 4. Уильям Джердан, Fraser’s Magazine, № 1, июнь 1830. С. 605. Предоставлено библиотекой Йельского университета

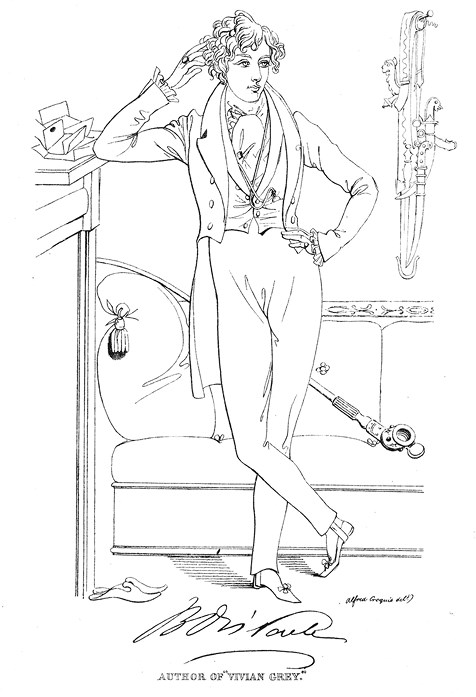

Другие негативные примеры мужчин-писателей проявляются в портретах Роберта Монтгомери (№ 20), автора популярной поэмы «Вездесущность Божества и Сатаны» (The Omnipresence of the Deity and of Satan), который самовлюбленно смотрит на себя, восхищаясь собственными байроническими локонами, Эдуарда Булвера-Литтона (№ 27), изображенного на портрете байроническим денди, подстригающим бакенбарды перед большим зеркалом, и Бенджамина Дизраэли (№ 36), в чьем портрете подчеркнуты девичьи локоны, большие глаза и тонкая талия (рис. 5 и 6)21. Как поясняет Фишер, эти сатирические портреты обличают вялых и безвольных писателей-мужчин, они отражают «сексуальные и социальные тревоги», которые вызывали авторы-денди своими томными позами, щегольскими одеждами и женоподобными чертами лица. Тем не менее эти писатели были в действительности популярны, продуктивны и профессиональны – и, возможно, вовлечены в профессионализацию литературы не меньше, чем фрейзериане. Например, Булвер-Литтон активно продвигал «Закон об авторском праве на публичное исполнение драматических произведений» (Dramatic Copyright Act) 1833 года, целью которого было обеспечить автору «любой трагедии, комедии, пьесы, оперы, фарса или другого произведения для театра» исключительное право на него; с 1837 по 1842 год он выступал за национальную реформу авторского права, которую большинство авторов считали необходимой для укрепления основ своей профессии)a.

Портреты Fraser’s бичуют неугодные им социальные и политические атрибуты, но, кроме того, они высмеивают писателей скромного происхождения, особенно тех, кто поддерживал радикальные перемены или слишком явно стремился повысить свой социальный статус.

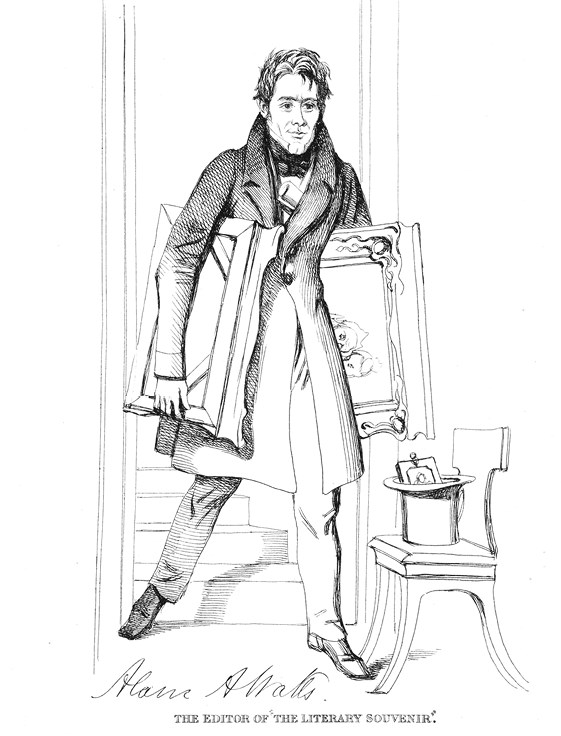

Рис. 5. Э. Булвер-Литтон, Fraser’s Magazine, № 27, 6 августа 1832. С. 112. Предоставлено библиотекой Йельского университета

Фрэнсис Плейс (портрет № 66), автор The Principle of Populationa, подвергается грубым оскорблениям как незаконнорожденный: «Этот герой был найден, как мы полагаем, в мусорном ведре, на ступенях дома в Сент-Джеймс Плейс, около шестидесяти лет назад, честным Чарлиb, который немедленно передал его в ближайший работный дом, где (поскольку это были непросвещенные времена) любезно позаботились предоставить неизвестному малышу комментарий, противоречащий его мальтузианским принципамc и радикально-реформистской политике с ее Законом о бедных»d, 22. Аларика А. Уоттса, малоизвестного поэта и редактора литературных ежегодников, переименовывают в № 60 – Мистер Аларик Аттила Уоттс, намекая тем самым, что он – северный варвар, разграбляющий цивилизацию. На портрете Маклиза Уоттс «летит вниз по лестнице, держа в каждой руке по картине», то есть незаконно уносит вещи из аристократического дома – крадет «культуру» у ее законных владельцев (рис. 7). В биографии Магинна Уоттса называют «наследником респектабельного ночного служащего по имени Джозеф Уоттс c Новой дороги», то есть сыном сборщика мусора, слишком низкого происхождения, чтобы претендовать на место в профессии. Худшее, по мнению фрейзериан, в Уоттсе то, что он имитатор, подражатель высокой литературной культуры (или, что еще хуже, низкопробный писака). Тем не менее авторы из нижнего среднего и рабочего класса также участвовали в профессионализации писательства в 1830‑х годах (и позже, о чем свидетельствует широко известный пример Чарльза Диккенса). Растущий рынок периодических изданий позволял талантливым людям, обладавшим достаточной энергией и способностями, войти в профессию, не требовавшую наличия университетского образования, дополнительного дохода или привилегированного происхождения.

Рис. 6. Бенджамин Дизраэли, Fraser’s Magazine, № 7, май 1833. С. 6. Предоставлено библиотекой Йельского университета

Рис. 7. Аларик Аттила Уоттс, Fraser’s Magazine, № 11, июнь 1835. С. 652. Предоставлено библиотекой Йельского университета

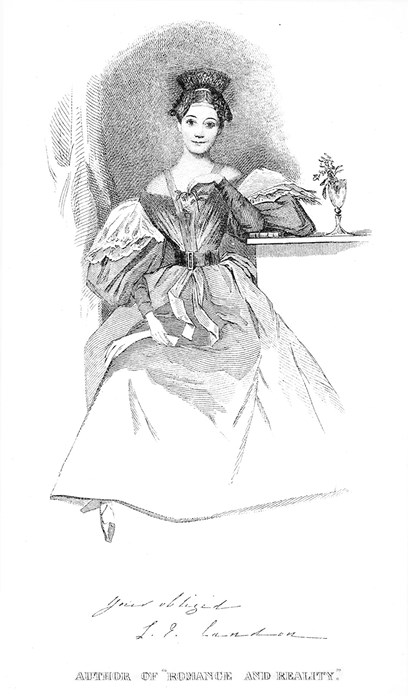

Неудивительно, что женские портреты писательниц Fraser’s восхваляют красоту, женственность и домашность; они превозносят женщин, работающих в приемлемых, по мнению фрейзериан, жанрах, и высмеивают «гегемонных девианток» (hegemonic deviants), как метко окрестил отступниц Эндрю Даулингa. На групповом портрете Маклиз изображает женщин в модных нарядах 1830‑х годов или в стиле, который был популярным в молодости писательниц. Магинн делает комплименты их красоте, а также «печальным» стихам или «приятным рассказам»: миссис Холл, «такая яркая и привлекательная», «прекрасная L. E. L.» с «лебединой шеей», Каролина Нортон с «сияющими глазами» и «струящимися локонами», «великолепная» графиня Блессингтон и «милая, дорогая» Мэри Рассел Митфорд, «самая веселая из всех, покойно сидящая посреди пышных юбок». Точно так же на отдельных портретах Маклиз показывает писательниц в обычной домашней обстановке: они разливают или пьют чай, ласкают собак, пишут за изящными столиками или (в случае несколько ироничного портрета Сидни леди Морган) смотрятся в зеркало, чтобы поправить шляпку. Эти портреты формируют культ писательского дома, подчеркивают важность публичных персон даже на этой ранней стадии профессионализма и предвещают журналистику знаменитостей, которая будет превалировать в литературной сфере конца XIX века, позволяя читателям заглянуть в частную жизнь авторовb. В литературном мифотворчестве Fraser’s портреты создают «приемлемые» версии образов писательниц – женщин, жизнь которых ограничивается домашним кругом и предложенным Марлоном Россом в The Contours of Masculine Desire «культурным пространством» «женской поэзии», характеризующим «относительно ровное идеологическое поле» «поколения писательниц, таких, как Бейли, Хеманс и L. E. L.»23.

Рис. 8. Каролина Нортон, Fraser’s Magazine, № 3, март 1831. С. 222. Предоставлено библиотекой Йельского университета

Тем не менее мы можем задаться вопросом, было ли идеологическое поле 1830‑х на самом деле таким ровным. Если мы будем рассматривать только женские портреты Fraser’s, все так и есть. Портреты подчеркивают женственность натуры и произведений писательниц: начиная с первого женского скетча «№ 10 – миссис Нортон» (рис. 8), изображающего «скромную матрону, которая заваривает утренний чай, обеспечивая комфорт и удобство своему мужу». Ее хвалят за отсутствие «неженственных выходок, которые могли бы стать достоянием сплетников» и призывают продолжать писать стихи или художественную прозу, лишь бы не лезла в политику – это был бы «скандал, как если бы она надела брюки»24. Этот портрет был опубликован в марте 1831 года, до официального развода Каролины Нортон с ее мужем Джорджем и до того, как она начала писать статьи в защиту прав женщин, супруг и матерей. Образы других женщин и их произведений в «портретной галерее» Fraser’s демонстрируют аналогичные примеры: Мэри Рассел Митфорд (№ 12) получает похвалу за очерки о деревенской жизни – «такая милая корзина приятных, сладко пахнущих естественных цветов»; графиня Блессингтон (№ 34) – за «женскую способность различать особенности характеров»; Летиция Лэндон (№ 41) – за то, что пишет о любви, а не о «политике, политической экономии, борьбе и конфликтах»; пожилая мисс Джейн Портер (№ 58) – как «тихая и добродушная леди, довольно набожная» (рис. 9 и 10). Финальный скетч о женщине-писательнице (№ 71 – миссис С. К. Холлa) Магинн начинает так:

Рис. 9. Мэри Рассел Митфорд, Fraser’s Magazine, № 3, май 1831. С. 410. Предоставлено библиотекой Йельского университета

«„Слава женщине!“ – это наш постоянный тост. Разве девицы, жены и вдовы этого острова не наша гордость, не отрада наших сердец? Пусть они продолжают, как их матери до них, быть женственными снаружи и внутри!»25

Эти портреты рисуют настолько откровенно идеализированные образы писательниц, что их ностальгическая направленность и кажущаяся безмятежность поля литературы, которую они хотят изобразить, может вызвать вопросы. Что было на кону для Магинна, Маклиза и Fraser’s Magazine? Если их сатирические изображения мужчин-писателей предполагают беспокойство о неподобающей «женственности» этих авторов, то женские портреты предполагают аналогичную тревогу о «мужеподобности» писательниц. Они поощряют женщин «продолжать, как их матери до них» – как если бы такое предостережение было необходимо перед лицом вызовов современности.

Рис. 10. Летиция Элизабет Лэндон (L. E. L.), Fraser’s Magazine, № 8, октябрь 1833. С. 433. Предоставлено библиотекой Йельского университета

В своем исследовании печатных медиа 1830–1870‑х годов Алексис Исли утверждает, что 1830‑е – это именно тот исторический момент, когда можно отметить «нестабильность женщины-автора как объекта критики». В отличие от Марлона Росса, который фокусируется на романтической поэзии, Исли исследует периодику и эссе и находит там не «ровное идеологическое поле», а поле с конфликтами и пересекающимися течениями. «Навязывая понятия мужественности и женственности литературным произведениям и их авторам, – пишет она, – такие периодические издания, как Fraser’s, пытались сформулировать отчетливо выраженную культурную идентичность среднего класса». Таково было предполагаемое культурное назначение портретов писателей. Несмотря на это, «анонимность периодической прессы также позволила многим писателям, особенно женщинам, подорвать гендерные иерархии в своей литературной практике»a. Так работали реальные условия рынка, и результатом стало крушение идеологии портретов Fraser’s. Женщины могли писать, публиковаться и получать заслуженные деньги и даже славу за работу в периодической прессе – возможно, еще недостаточно, чтобы утвердиться в качестве независимых писательниц, но достаточно, чтобы поставить под сомнение претензии мужчин, которые на тех же условиях называли себя профессиональными авторами.

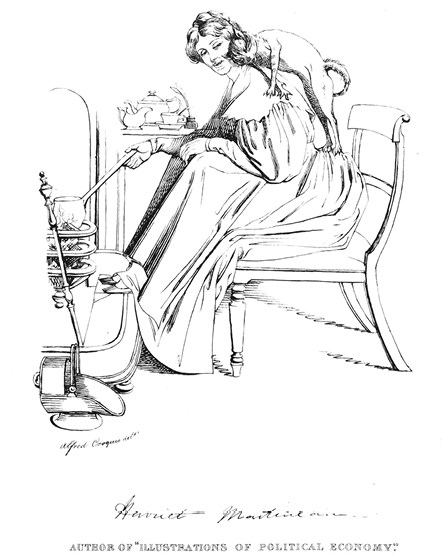

Fraser’s признает противоречивость литературной среды. Среди портретов женщин-авторов заметным исключением из галереи женственных образов и произведений выступает Гарриет Мартино. В описании к групповому портрету Магинн описывает ее как «задумчивую, мрачную» (при том, что Маклиз изобразил, как она пьет чай и внимательно прислушивается к беседе). В скетче к индивидуальному портрету (№ 42) Магинн выражает отвращение к тому, чтобы «любая дама, старая или молодая» использовала свое перо, чтобы писать «о влиянии рыбной диеты на население» или о «профилактической проверке» Томаса Мальтуса – то есть о политической экономии и контроле над рождаемостью (рис. 11)26. Мартино отходит от господствующей модели женского авторства: она пишет на традиционно нежелательные темы, выходит на политическую арену, где доминируют мужчины, – и, таким образом, воплощает собой новый стиль писательницы, который не одобряет (и боится) Fraser’s. К 1835 году, после финансового и критического успеха ее «Иллюстраций политической экономии» (1832–1834), она уже очень похожа на профессиональную писательницу (и является ею).

Рис. 11. Гарриет Мартино, Fraser’s Magazine № 8, ноябрь 1833. С. 576. Предоставлено библиотекой Йельского университета

Обсуждаемые в главе 2 «Иллюстрации» Мартино вызвали бы гнев Магинна, независимо от того, был ли их автор мужчиной или женщиной. Как документирует в своем исследовании Fraser’s Magazine Мириам Тралл, с самого начала этот журнал включал «многочисленные статьи и пародии, выражающие его протест против материализма политэкономистов»a. Такой протест занимает самый длинный абзац очерка Магинна с его нападками на Мартино как на «кумира Вестминстерского обозрения» (периодическое издание утилитаристов) и выражением отвращения к тому, чтобы мальтузианские доктрины «повсеместно распространялись, лежали на столах для завтрака молодых и честных и проникали в их умы». Тем не менее я полагаю, что ярость Fraser’s вызывали не только мальтузианские доктрины, журналы и партийная политика утилитаристов. Маклиз рисует Мартино не в домашней обстановке, а в арендованной лондонской квартире, где она кипятит воду для чая и греет ноги у очага. Магинн упоминает «ее чайные принадлежности, ее чернильницу, ее кастрюльку, ее ведерко для углей, ее кресло… все утилитарного вида».

Вот она сидит, – добавляет он, – готовит брошюрыa, уверенная в одобрении заблудших и сожалении со стороны всех тех, кто испытывает уважение к женскому полу и скорбит о направленном в неверное русло таланте или, по крайней мере, усердии27.

Предметы обихода Мартино, аккуратно выписанные Маклизом, могут быть сколько угодно утилитарнымиb, но, что характерно, ее кресло ровно того же стиля, что и те, в которых за круглым столом восседают мужчины-фрейзериане. Это не высказывается напрямую, но она принадлежит к их кругу, а не к «фрейлинам королевы», чьи богато украшенные стулья символизируют «декоративное» творчество поэтесс и романисток. Мартино перешла от домашней работы к политике, сменив место в семейной обстановке на место в общественной сфере литературы, то есть буквально она переехала из провинциального Нориджа в Лондон в ноябре 1832 года, в арендованные комнаты на Кондуит-стрит, чтобы быть ближе к источникам информации, необходимой для работы над «Иллюстрациями». К моменту публикации скетча она уже обзавелась собственным домом на Флудьер-стрит, где жила с матерью и тетей в качестве компаньонок, – деталь, которую Fraser’s предпочел проигнорировать28.