Полная версия:

Становление писательницы. Мифы и факты викторианского книжного рынка

Начну я с Гарриет Мартино, самой выдающейся писательницы 1830‑х годов и, возможно, всего XIX века. Мартино считала себя «профессионалом» и «гражданином мира», вступая в литературную сферу с теми же карьерными устремлениями и методами работы, что и ее коллеги-мужчины. В автобиографии и письмах Мартино представляет себя как «одинокую молодую писательницу» без «наставника на литературном пути» и конструирует историю своей жизни по образцу писателя-героя, популяризированного Томасом Карлайлом в его работе «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1841). Тем не менее, как ни парадоксально, Мартино начала свою карьеру в типично женском стиле: писала религиозные тексты, рассказы для юношества для просветительского издания и эссе на религиозные и моральные темы для унитарианского издания Monthly Repository. Поворот карьеры Мартино от этих явно женских истоков к публичным комментариям по важным политическим и социальным вопросам того времени находится в центре внимания главы 2, где я анализирую пути и мотивы этой трансформации от ранней карьеры в 1820‑х годах до невероятно успешной публикации «Иллюстраций политической экономии» (1832–1834), обеспечившей ей имя и писательскую славу и сформировавшей модель, принятую многими последующими женщинами-авторами, в первую очередь Джордж Элиот, Фрэнсис Пауэр Кобб и Элизой Линтон.

Еще одна значительная фигура 1830‑х – Мэри Хоувитт, напротив, выбрала модель литературного труда как расширения домашних и социальных обязанностей женщины. Хоувитт занималась литературным творчеством совместно с членами семьи – мужем Уильямом, сестрами Анной и Эммой и дочерью Анной Мэри – в особой ранневикторианской манере семейного бизнеса, рассматривая этот труд как часть домашней экономики и выступая за совместный труд и достижения. Тем не менее Хоувитт часто отмечает противоречия между таким сотрудничеством и индивидуальными устремлениями его участников. В главе 3 я исследую эти противоречия и прихожу к выводу, что на самом деле Хоувитт добилась наибольшего успеха (в финансовом, эстетическом и профессиональном плане) именно при совместном творчестве. Идеологию Хоувитт переняло первое поколение британских феминисток – писательницы, художницы и социальные активистки из кружка Лэнгхэм-плейсa, которые видели себя как художественное «сестринство», адаптировали модель работы Хоувитт и отстаивали идею превосходства достижений совместного творчества над индивидуальным. Я прослеживаю наследие Хоувитт в работах Барбары Ли Смит, Бесси Рейнер Паркс. Особенно я останавливаюсь на работе ее дочери Анны Мэри Хоувитт, чья книга «Сестры в искусстве» (1852) формулирует и преобразует идеи ее матери о совместном творчестве.

В середине века многие женщины-писательницы приняли модель «параллельных потоков», обнародованную Элизабет Гаскелл в «Жизни Шарлотты Бронте» (1857), которая отделяла женщину от писательницы, частное, домашнее «я» от публичной персоны и творца. Одним из мотивов написания этой биографии было желание сохранить категорию художественного гения для женского авторства, даже демонстрируя, что женщины-литераторы могут (и не откажутся) выполнять повседневные домашние дела. Последующие писательницы нашли эту модель сильной и вдохновляющей: «Жизнь Шарлотты Бронте» показывает зарождение литературного гения в обычном доме приходского священника в глухой йоркширской деревне, рисует героиню биографии как заядлую читательницу и юную писательницу, пишущую вместе со своими сестрами романтические рассказы и тайно публикующую с ними сборник стихов, будучи школьной учительницей, и прослеживает стремительный рост ее славы после выхода опубликованного под псевдонимом романа «Джейн Эйр» и последовавших за ним «Шерли» и «Городка»a. Этот миф о писательнице представлялся гораздо более привлекательным, чем история долгого литературного ученичества, рассказанная в «Автобиографии» Мартино (1877), или сложный путь к поздней писательской карьере через долгое обучение и редакторский труд, описанный Джоном Кроссом в «Жизни Джордж Элиот» (1885). Тем не менее после середины XIX века эта модель оказалась несостоятельной. Как показывает Шарлотта Ридделл в своей творческой автобиографии «Борьба за славу» (1883), модель Бронте была полезна для выражения высоких устремлений писательниц и противодействия распространенному мнению о том, что мужские литературные труды превосходят женские. Но, как свидетельствует жизнь и работа Ридделл, на коммерциализированном литературном рынке 1860–1870‑х годов с постоянно растущим расколом между популярной беллетристикой и высоким искусством и с повышением давления литературных знаменитостей модель «параллельных потоков» оказалась неэффективной, если не вовсе невозможной. В главах 4 и 5 я рассматриваю эти дискуссии о «Жизни Шарлотты Бронте» и мифах о женском авторстве, представленных в этой книге.

Наконец, главы 6 и 7, посвященные Элис Мейнелл и Мэри Чамли, предлагают различные модели авторства, доступные писательницам рубежа XIX–XX веков, – некоторые были унаследованы от их предшественниц, другие основаны на моделях мужских писательских карьер, третьи были сконструированы для решения конкретных литературных, культурных и материальных вызовов 1880–1890‑х годов. В значительной степени из‑за изменчивости рынка книг и периодической печати ни одна из писательниц не могла в полной мере обеспечить себе прочное положение. Случай Мейнелл демонстрирует замечательный пример успеха у критиков, который обеспечил гонорары и надежную репутацию, а в случае Чамли любовь критиков обеспечить карьеру не смогла. Мейнелл начинала писать в стиле романтической и «сапфической» поэзии (nature poet and Sapphic poetess), хотя сама признавала ограниченность этих жанров для литературной культуры конца XIX века. Вынужденная заниматься периодической журналистикой по финансовым обстоятельствам, она таким образом получила десять лет опыта и научилась писать рецензии на книги и произведения искусства, критические биографии и художественные эссе. В главе 6 я анализирую контексты, в которых, парадоксально и вразрез с общими представлениям о литературе XIX века, жанр эссе стал престижнее поэзии, а регулярные колонки Мейнелл для Scots Observer и Pall Mall Gazette стали средством достичь литературного признания. Де-факто, succes d’estime (успех у критиков) Мейнелл стал возможен именно благодаря ее публикациям в периодике. Литературная среда 1890‑х годов, где трудилась Мейнелл, не работала по обычным принципам – отчасти из‑за роста интереса к эссе, отчасти из‑за пристрастия к небольшим, визуально привлекательным книгам, отчасти из‑за открытия американского рынка периодических изданий, – и карьера Мейнелл свидетельствует о том, как осторожно она маневрировала в этом постоянно меняющемся поле.

Мэри Чамли, напротив, не смогла добиться прочного положения в литературной среде. Ее ранняя карьера демонстрирует разрыв между стремлениями и достижениями – популярностью среди читателей и стремлением к уважению критиков. Тем не менее на недолгий срок в конце 1890‑х годов Чамли смогла объединить успех у читателей с художественными достижениями и признанием в профессиональной среде только с публикацией романа «Красная похлебка» (Red Pottage) (1899) – романа о «новой женщине» и одновременно творческой биографии (künstlerroman). Создавая образ Хестер Грезли – «женщины-гения» без намека на «писак с Граб-стрит»a, Чамли борется со своим провалом на литературном рынке после краха ее трехтомного романаb и заново изобретает себя в качестве продвинутой писательницы на развивающемся поле современного модернистского элитного искусства – и добивается признания критиков. Сохранившиеся письма Мэри Чамли свидетельствуют о том, что прекращение регулярного выхода книг и публикаций в периодических изданиях сделали для нее извлечение выгоды из литературного успеха затруднительным. В этой главе я выделяю новые тенденции в издательской деятельности и требования рынка, которые мешали карьерам писательниц поздней викторианской эпохи развиваться и сильно отличались от условий, при которых строились карьеры и формировались репутации их предшественниц в начале и в середине века.

Некоторые читатели могут посчитать, что в этом кратком изложении глав не хватает имен знаменитых писательниц XIX века – Джордж Элиот и Маргарет Олифант, Анны Джеймсон и Вернон Ли, Каролины Нортон и Фрэнсис Пауэр Кобб (если привести хотя бы полдюжины примеров). Это одно из следствий моего подхода к исследованию отдельных случаев и решения сосредоточиться на писательницах, сформировавших новые модели построения карьеры в ключевые моменты развития литературы. Но многие из вышеперечисленных известных писательниц и интеллектуалок на самом деле появляются в книге – в качестве соавторов, коллег, наследниц или комментаторов. Анна Джеймсон, например, сотрудничала с Мартино и Хоувитт в области юридических прав женщин и выступила с важным заявлением о женском труде, которое повлияло на Хоувитт и ее окружение. Джордж Элиот (тогда еще Мэри Энн Эванс) следовала профессиональной модели, выработанной Мартино за поколение до нее, перейдя от провинциальных начинаний к ученичеству в периодическом издании и полноценной литературной карьере в Лондоне. Работая помощником редактора в Westminster Review, Элиот признавала Мартино как независимого автора «козырем – единственной англичанкой, которая в совершенстве овладела искусством письма»20. Олифант, современница Элиот, переняла модель семейного бизнеса Мэри Хоувитт, переехав в Лондон в 1840‑х годах со своим новым мужем, художником и витражистом. В столице они вошли в литературные круги, в которых вращались Хоувитты, Холлы и другие пары с двойными карьерами. Маргарет Олифант, проницательная обозревательница литературной жизни Лондона и главный критик журнала Blackwood’s Magazine на протяжении почти 50 лет, анализирует профессиональные пути писательниц своего времени. Ее работы (как и труды других авторов, таких как Джеймсон, Нортон и Паркс, хотя их вклад я рассматриваю в данном исследовании менее подробно) представляют собой ценный источник информации о литературном мире викторианской эпохи.

Я назвала эту книгу «Становление писательницы» (Becoming a Woman of Letters), имея в виду по крайней мере два смысла «становления»: то, как некоторые женщины становились профессиональными литераторами на начальных этапах их писательской карьеры, и развитие писательницы – woman of letters – как концептуальной категории в XIX веке. Можно рассмотреть и третье значение: становление как непрекращающийся процесс постоянного стремления к прочному профессиональному статусу – затруднительное положение, в котором оказываются авторы – мужчины и женщины – в литературе даже сегодня.

Подзаголовок книги: «Мифы об авторстве и факты о викторианском литературном рынке» (Myths of Authorship and Facts of the Victorian Market) предлагает дифференцировать модели авторства, которые авторы воспроизводят в своих произведениях, и материальные условия, в которых писательницы эти произведения создавали. Под «мифами» я имею в виду образы, истории, которые «воплощают и обеспечивают объяснение, этиологию или оправдание чего-либо» (OED) – в данном случае авторства. Используя этот термин, я ни в коем случае не имею в виду развенчивать авторские образы, которые викторианские писатели, как мужчины, так и женщины, создавали для себя и своей читательской аудитории. Если, как предположил Пьер Бурдье, литературное поле – это «поле борьбы»21, то его границы (в частности, раскрывающие условия дискуссий) и, следовательно, авторские самоконструкции – модели и мифы авторства – так же важны для понимания этой борьбы, как и требования рынка, и те возможности, в которых эти авторы работали.

Как будет видно из этого исследования, я считаю, что женские мифы об авторстве в XIX веке были скорее благоприятными, чем ограничивающими и что они позволяли писательницам претендовать на новые цели и высокие достижения в их работе. Таким образом, мой подход шире, чем в более ранних исследованиях женского авторства XIX века, где, как правило, подчеркиваются ограничения или отсутствие возможностей, с которыми сталкивались женщины, либо социальные нормы, которые они нарушали при публикации своих произведений. Нарушение социальных норм и особенно чувство незащищенности, которое испытывали писательницы при создании общественно полезной литературы, подчеркивает Дороти Мермин в своем основополагающем исследовании «Поездка Годивы: женщины-литераторы в Англии, 1830–1880» (Godiva’s Ride: Women of Letters in England, 1830–1880)22. Тем не менее леди Годиваa была лишь одним из многих мифов, к которым отсылались женщины-литераторы XIX века, а вовсе не доминирующим. Даже в более сбалансированной работе «Настоящая леди и писательница» (The Proper Lady and the Woman Writer) Мэри Пуви делает акцент на двойственном сознании женщин XVIII – начала XIX веков: «…почти каждая пишущая женщина была в состоянии усвоить, по крайней мере временно, противоречащие норме представления о себе… и наследие этого периода – это репертуар стратегий, которые позволяли женщинам либо воспринимать себя двумя, казалось бы, несовместимыми способами, либо выражать себя с помощью кода, который можно прочитать двумя способами»b. Возможно, двойственное сознание продолжало влиять на некоторые ранневикторианские концепции женщины-автора, как в модели «параллельных потоков» из «Жизни Шарлотты Бронте» Гаскелл или в комментарии Мартино о том, что именно потеря семейного состояния и высокого положения в обществе позволили ей перестать писать в стол и дали «свободу делать свою работу по-своему»23. Но так же верно и то, что многие писательницы – от Мэри Хоувитт в 1820‑х до Элис Мейнелл в 1870‑х, – начиная литературную карьеру, страдали от очевидной психологической двойственности. Действительно, архивы, на которые я опираюсь, показывают, что эти женщины являлись проницательными участницами того, что Роберт Дарнтон назвал «схемой коммуникации»24.

Недавно вышедшие биографии отдельных писательниц – Margaret Oliphant: A Fiction to Herself («Маргарет Олифант: выдумка для себя») (1995) Элизабет Джей; George Eliot: A Life («Джордж Элиот: жизнь») (1996) Розмари Эштон; Anna Jameson: Victorian, Feminist, Woman of Letters («Анна Джеймсон: викторианка, феминистка, писательница») (1997) Джудит Джонстон; Vernon Lee: A Literary Biography («Вернон Ли: литературная биография») (2003) Винеты Колби; Frances Power Cobbe: Victorian Feminist, Journalist, Reformer («Фрэнсис Пауэр Кобб: викторианская феминистка, журналистка, реформатор») Салли Митчел (2004) и Graham R.: Rosamund Marriott Watson, Woman of Letters («Грэм Р.: Розамунд Марриотт Уотсон, литератор») (2005) Линды К. Хьюз среди прочих – говорят об устойчивом прогрессе в профессионализации женщин в литературе и уменьшении, если не полном исчезновении, двойственности, которую Пуви и другие исследователи отмечают в первые десятилетия XIX века. К концу XIX века двойственность – если справедливо сводить сложности к двойственности – отделяет не «настоящую леди» от «женщины-писательницы» (социально-гендерное различие), а популярного автора от высококлассной писательницы (экономическое и художественное различие). Но какими бы ни были исторически обоснованные концепции женского авторства, меня интересует именно взаимодействие мифов (сформулированных желаний о том, что значит быть автором) и материальных условий (сложности рынка, на котором работали писательницы), и на этом я сосредоточиваюсь в своей книге.

Глава 1

Профессия литератора в XIX веке и писательница

Расцвет профессионального письма: периодические издания и литературное поле 1830‑х годов

Начало XIX века увидело появление новых периодических изданий и рост их популярности и культурного значения – Edinburgh Review (основан в 1802 году), Quarterly Review (1809), New Monthly Magazine (1814), Literary Gazette (1817), Blackwood’s Edinburgh Magazine (1817), London Magazine (1820), London and Westminster Review (1824), Athenaeum (1828) и Fraser’s Magazine (1830). С появлением периодических изданий авторы получили возможность зарабатывать на жизнь исключительно пером и, таким образом, считать себя профессиональными литераторами. Как поясняет Ли Эриксон в «Экономике литературной формы», «лучше всего периодические издания платили авторам в период между 1815 и 1835 годами, когда обзоры и журналы еще не конкурировали с большим количеством других изданий, а их тиражи еще не были подорваны литературными еженедельниками и газетами. Молодые люди в поисках удачи в Лондоне и Эдинбурге вскоре могли позволить себе стать профессиональными журналистами и зарабатывать достаточно денег, чтобы жить как джентльмены»1. Гонорары в размере ста фунтов за статью известным писателям, таким как Вальтер Скотт и Роберт Саути, выплаты поменьше, но все же существенные для менее известных писателей, а также жалованье пятьсот-шестьсот фунтов и более в год для редакторов ведущих периодических изданий стали нормой. Это был достаточно существенный доход, чтобы утверждать, что к 1830 году литератор мог «зарабатывать на жизнь джентльмена»a, публикуясь в периодических изданиях или редактируя одно из них2.

А что же с женщинами? Пытались ли они в 1820–1830‑х годах, пользуясь появлением новых площадок для рецензий и эссе, выйти на литературный рынок и стать, по выражению Исаака Дизраэли, «авторами по профессии» (authors by profession) или women of letters, если использовать обозначение, появившееся позже в середине XIX века?a Большинство исследований профессионального авторства не затрагивало писательниц, основываясь на предположении, что женщины (особенно в начале XIX века) не переезжали в метрополии ради литературной карьеры, либо в силу пола были в значительной степени исключены из периодической печати, либо не стремились к профессиональному статусу (или не признавали его публично), поскольку это подорвало бы их респектабельностьb. В своем описании 1830‑х я оспариваю эти предположения, опираясь на серию «Галерея прославленных литературных персонажей» (Gallery of Illustrious Literary Characters), выходившую в течение этого десятилетия во Fraser’s Magazine. Фрейзеровские портреты литературных деятелей, обычно считающиеся первой заметной попыткой представить обществу фигуру профессионального автора, знакомили читающую публику с современными писателями, показывали их то в характерных, то в неожиданных сценах, описывали идеалы и тревоги профессии литератора. Анализируя эти зарисовки, я утверждаю, что в 1830‑е, когда литературный рынок предлагал отличные финансовые возможности, ни то, что авторы-мужчины хотели считаться «профессионалами», ни то, что женщины не могли бы при желании вступить в ряды профессиональных писателей, не было столь уж очевидно. 1830‑е показывают нам, если заимствовать метафору Патрика Лири, «линию разлома в концепции того, что есть литературная жизнь»3 – и эта линия разделяла не только по признаку пола. И мужчины и женщины имели доступ к литературной сфере, которая, возможно, впервые признала автора-профессионала.

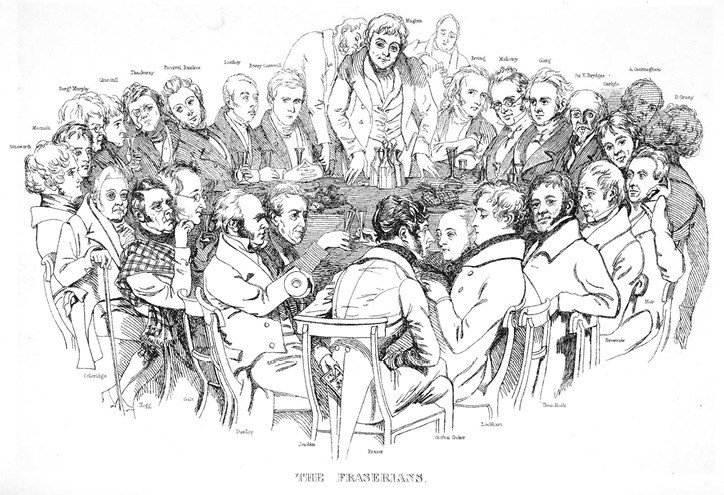

Поворотный момент отмечает Fraser’s Magazine – «самый смелый орган лондонской печати»4. В январе 1835 года Fraser’s публикует статью о «Фрейзерианах» (группе из двадцати семи писателей) с иллюстрацией на двух листах, чтобы связать их с журналом и отметить в качестве выдающихся или перспективных литераторов (рис. 1)5. Некоторые из них активно сотрудничали с журналом (Томас Карлайл, Роберт Глейг, Фрэнсис Махони, известный как отец Праут, Брайан Проктер, более известный под псевдонимом Барри Корнуолл, и Уильям Магинн – редактор). Другие были пожилыми или почившими «святыми покровителями» (Роберт Саути, Сэмюэл Т. Кольридж)6. Третьих включили в группу, потому что их политические взгляды соответствовали позиции консервативного журнала, пусть они и редко вносили свой вклад (Джон Гибсон Локхарт и Дэвид Мойр из Blackwood’s, Теодор Хук из Quarterly Review, антиквар сэр Эгертон Бриджес, ученый сэр Дэвид Брюстер, а также Уильям Джердан из Literary Gazette). Все «фрейзериане» были мужчинами. Этот групповой портрет, наряду со скетчами, опубликованными во Fraser’s между 1830 и 1838 годами, предвещал появление профессии литератора, определив ранневикторианские представления о литературной известности, идеальном авторе и литераторе-профессионале на работе и вне ее. Как утверждала Джудит Фишер, Fraser’s Magazine задумывал свою «Галерею» для борьбы с женоподобными авторами эпохи Регентства и байроническими денди, а также чтобы представить модели «надлежащего и неуместного профессионализма». В 1830‑х годах, в эпоху перехода от аристократического прошлого Регентства, когда была еще актуальна «байромания», – к викторианскому будущему среднего класса, Fraser’s обнародовал версию литературного профессионала «как маскулинного мужчины из среднего класса»7.

Рис. 1. Настоящие фрейзериане. Fraser’s Magazine, № 11, январь 1835. С. 2–3. Предоставлено библиотекой Йельского университета

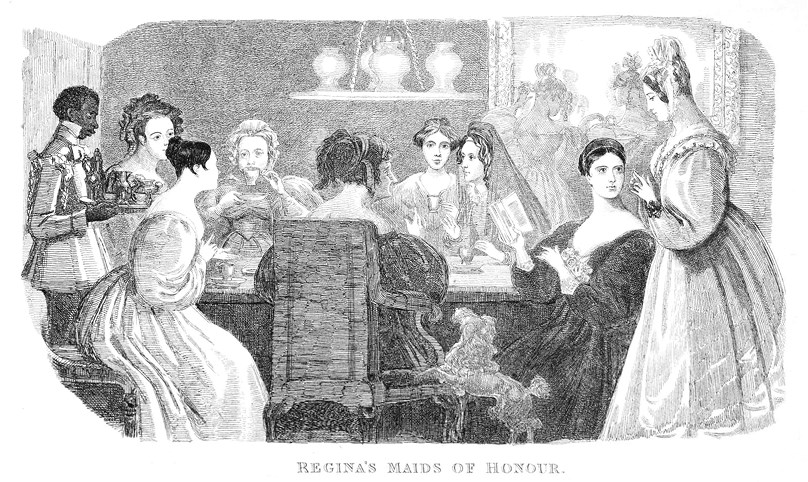

Год спустя, в январском номере 1836 года, Fraser’s Magazine опубликовал одностраничную иллюстрацию с короткой подписью «Фрейлины королевы» (Regina’s Maids of Honour) – восемь ведущих писательниц того времени, удостоившихся чествования Fraser’s. Позже за этим рисунком утвердилось название Regina’s (рис. 2). Дамы собрались за столом, иллюстрация сопровождается текстом: Every one a lovely she, very busy taking tea, or coffee, as the chance may be («Каждая из них прекрасна, очень занята чаем или кофе, в зависимости от случая»)8. Ни одна из этих писательниц не была как-то особенно связана с Fraser’s, что скорее неудивительно, учитывая маскулинную модель авторства, транслируемую журналом. Летиция Лэндон (L. E. L.) написала стихотворение для первого выпуска Fraser’s, но чаще сотрудничала с Literary Gazette, New Monthly Magazine и популярными ежегодниками. Каролина Нортон, также поэтесса, редактировала La Belle Assemblée. Леди Блессингтон (Маргарита „Маргерит“ Гардинер, графиня Блессингтон, урожденная Пауэр) редактировала The Book of Beauty. Мэри Рассел Митфорд десятью годами ранее опубликовала свои знаменитые рассказы «Наша деревня» в Lady’s Magazine, а в 1830‑х годах была редактором Fisher’s Drawing Room Scrapbook. А Анна Мария Холл (известна под псевдонимом Mrs. S. C. Hall), Сидни Морганa и Джейн Портер были популярными романистками, отождествляемыми с ирландской и шотландской художественной литературой. То есть эти женщины-литераторы были известны своими поэтическими, художественными произведениями и легкими эссе, а также в качестве редакторов литературных ежегодников и женских журналов. Как и популярные пирожные с миндальным вкусом, называемые фрейлинами (maids of honour), писательницы представлены на этой иллюстрации как десерт, ценимый за его сладкий и нежный вкус9. По мнению Fraser’s, «Фрейлины королевы» занимали почетное место в английском литературном мире, выгодно оттеняя авторов-мужчин10. Только Гарриет Мартино, незадолго до этого прославившаяся «Иллюстрациями политической экономии» (1832–1834), отклоняется от облика истинно женственной писательницы, довольствующейся семейной жизнью и легкой работой, приличествующей ее полу и социальному слою (но обратите внимание, что она все же присутствует на рисунке). Предлагая дихотомию мужской и женской модели литературного труда, иллюстрация «Фрейлины королевы» во Fraser’s помогает стабилизировать идентичность мужчин-литераторов, которые вступали в сферу, где было слишком много их коллег, подражавших изнеженным денди или избалованным публичным персонам.

Рис. 2. Фрейлины королевы. Fraser’s Magazine, № 13, январь 1836. С. 80. Предоставлено библиотекой Йельского университета

По крайней мере, такова стандартная интерпретация. Тем не менее при всей очевидной бинарности портретов Fraser’s профессионализм авторов-мужчин на групповом портрете, да и во многих индивидуальных скетчах, не очевиден. Многое было сказано о том, что женщины-авторы на групповом портрете сидят за чаем в домашней обстановке: некоторые держат в руках чашки, одна зачитывает что-то из книги, все увлечены разговором, «бойко щебечут, доброй беседой, остроумной фразой или проницательным комментарием приветствуя начало веселого Нового года»11. Однако, если мы приглядимся, мы увидим, что мужчины-авторы точно так же изображены «за круглым столом» во всей непринужденности: они пьют вино, поднимают бокалы за Новый год, делятся историями, обсуждают литературу и слушают панегирик их лидера Уильяма Магинна в честь недавно умершего Эдварда Ирвинга. Единственную книгу мы замечаем в руках издателя, Джеймса Фрейзера, и она находится за его спинойa. Предложенная различными членами кружка «литература», включенная в статью, состоит из восхвалений отсутствующих коллег или, что чаще, застольных песен, развлекающих собравшихся и высмеивающих их оппонентов. Рукопись «Об универсальности гения Гёте», представленная сэром Дэвидом Брюстером заочно, на самом деле является развенчанием великого немецкого поэта, на что Магинн ответил комментарием: «Мы, к сожалению, тратим время зря… Я говорю, дайте мне шарж или Sayings and Doings [Теодора] Хука – что угодно предпочтительнее мазни старика Иоганна Вольфганга»12. В целом групповой портрет авторов-мужчин превозносит общительность клуба фрейзериан, так же как его женский аналог обращается к коммуникабельности женщин, и сводит к минимуму любое изображение литературного труда. Ставка в этих изображениях делается на статус джентльмена, гениальное остроумие и чувство товарищества литераторов.