Полная версия:

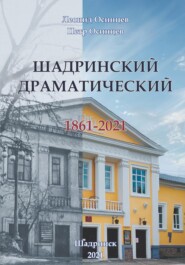

Шадринский драматический. 1861-2021

В феврале 1924 года состоялся бенефис артиста П.С. Усанова, ранее работавшего в местной труппе, а теперь названного «редким гостем» в Шадринске. Усанов – воспитанник и артист Московского театра студийных постановок, вышедшего в свое время из недр Художественного театра. Кроме того, он некоторое время работал в Екатеринбургском академическом оперном театре имени А.В. Луначарского.

Словом, для шадринцев этот артист был уже «с именем», да и местный зритель хорошо помнил талантливо созданные им сценические образы. Также не случайно перед бенефисом в местной газете был помещен портрет бенефицианта – такой чести удостаивались совсем немногие («Рабоче-крестьянская правда», 7 февраля 1924 года).

Для «своего» спектакля артист избрал «Блуждающие огни» Л. Антропова, в котором ему очень удался образ писателя Макса Холмина. В спектакле была показана жизнь интеллигенции в старой России. Неудовлетворенность жизнью, личные переживания и отсутствие общественной работы приводят героев в определенный тупик. И не случайно здесь злоупотребляют вином и другими развлечениями.

Хорошо разрекламированный спектакль собрал полный зал и прошел довольно-таки неплохо. Публика часто аплодировала бенефицианту, ему был вручен [приветственный] адрес городских организаций.

Приметным событием в театральной жизни Шадринска был приезд сюда в феврале 1926 года театра Уралпрофсовета под руководством М. Анчарова. Этот театр был создан полтора года назад в городе Свердловске – центре тогдашней Уральской области, в состав которой входил и город Шадринск. Уральский рабочий театр обслуживал, в основном, членов профсоюза и его зачастую можно было видеть в рабочих клубах области.

В Шадринске этому театру очень обрадовались и предоставили труппе возможность давать по два спектакля в день. В его программе – короткие агитки – «Профсоюзники» (шарж на худший профсоюз в Союзе), «Красные бойцы», «Фокусники», «Обиженный».

Новым, неслыханным повеяло от рабочего театра. Так, в сцене «Профсоюзники» вдрызг высмеиваются отрицательные типы профсоюзных работников. А в конце сценки действие переносится в зрительный зал, где шадринские рабочие дружно голосуют за переизбрание только что показанного, вконец забюрократившегося президиума профсоюза.

Не в бровь, а в глаз била миниатюра «Слово и дело» в которой некий «активист» на собрании выступает за раскрепощение женщины, а дома ведет себя как помещик. Политический лубок, частушки и пляски воспринимались очень хорошо, и «живая струя здорового праздничного смеха в рабочих буднях Шадринска» была лучшей благодарностью талантливому коллективу Уральского рабочего театра.

Шла постепенная ломка старых традиций и позиций шадринского провинциального театра, и проходило это небезболезненно для труппы и для зрителя. Так, в заметке «Кое-что о нашем театре» местная газета писала, что пьесы старинного репертуара в шадринском театре идут хорошо, а пьесы «с пролетарским мировоззрением» проваливаются. Например, плохо прошли спектакли «Гапон», «Степан Халтурин», а пьесу местного автора В. Круглова «Пигмеи жизни» на сцене вообще извратили, пороли отсебятину и даже придумали свой конец («Рабоче-крестьянская правда», 17 февраля 1926 года).

Сравнительно неплохо прошел спектакль «Виринея» Л. Сейфуллиной, где главную роль играла Корнилова, а Савелия – Кузнецов. Но в спектакле не было видно и ведущих актеров, и руководителей труппы Рославлева и Верховского. И вообще, некоторые профессионалы-артисты были еще далеки от общественных задач театра, сохраняя до сих пор этакую кастовую высокопарность.

В 1924 году при переходе советской границы был арестован и осужден белоэмигрант Савинков, руководитель антисоветских заговоров и мятежей. Материалы процесса привлекли внимание некоторых театров, в том числе и шадринского. Так, в бенефис А.С. Верховского состоялась премьера спектакля «Борис Савинков» по Емельяну Ярославскому, в котором был показан судебный процесс над Савинковым.

На зимний сезон 1926-27 годов была приглашена труппа под управлением В.В. Васина и В.А. Борейшо в 24 человека, причем некоторые актеры приглашались из Семипалатинска, Тюмени и Свердловска. И надо сказать, что эта труппа оправдала надежды шадринцев. Она была гораздо ближе к жизни, чем все ее предшественника последних лет. Для начала поставили спектакли «Ведьма», «Медвежья свадьба», «Иван Козырь и Татьяна Русских». Наиболее сильными актерами нужно было считать Стоянову, Васина, Спешневу, Борейшо. Режиссер Борейшо впервые в Шадринске осуществил, и довольно удачно, полуконструктивное оформление сцены.

Чувствовался интерес труппы к политическим постановкам. Так, например, она осуществила постановку спектакля «Рычи, Китай!» Неожиданной новизной волновало оформление сцены – жерла пушек броненосца, качающиеся на воде джонки, барахтающиеся в воде люди…

Труппа Васина и Борейшо старалась показать для шадринского зрителя все лучшее, что имелось у современного драматического театра. И постановки Борейшо с этой точки зрения заслуживают самого пристального внимания.

«Такие вещи, – писала местная газета, – как «Иван Козырь и Татьяна Русских», «Азеф», «Поджигатель», «Конец Криворыльска», «Евграф – искатель приключений», «Блоха», «Овод», «Рычи, Китай!», «Шторм» по своей художественной силе и некоторым отдельным удачным исполнениям, а главное, по своему свежему и современному содержанию, дали много для нашего зрителя».

Заканчивался длительный и сложный период ломки старого театра и утверждения искусства социалистического реализма на провинциальных подмостках. Наступала грандиозная эпоха величайших преобразований в области политики и экономики нашей страны – эпоха мощной индустриализации и всеобщей коллективизации. И к началу этого исторического периода Шадринский драматический театр подходил уже во всеоружии.

Глава 3. Лучший периферийный (1930-1940)

Из всех рассматриваемых нами периодов жизни и творческой деятельности театра он становится наиболее стабильным во второй половине 1930-х годов и, забегая несколько вперед, скажем, что к началу Великой Отечественной волны это был уже традиционно лучший периферийный театр Челябинской области, а может быть, и всего Южного Урала.

Надо отметить, что документальных материалов о театре до Великой Отечественной войны вообще не густо, также как и печатной продукции, но особенно бедны тем и другим 1923-35 годы. К примеру, местные газеты тогда вообще уделяли крайне недостаточно внимания жизни и творчеству театра, помещая статьи и заметки о нем от случая к случаю. Поэтому мы не имеем теперь достаточно полных сведений о некоторых театральных коллективах конца двадцатых – начала тридцатых годов, работавших на шадринской сцене. Да и сами работники театра не баловали читателей своими статьями, что было серьезным просчетом в пропаганде сценического искусства. И только с приходом в театр в 1935 году режиссера И.В. Шаталова и позднее режиссера В.В. Любарского намечается определенная заинтересованность творческих работников в публикации театральных материалов.

Осенью 1930 года в Шадринске начал работать театр музыкальной комедии под управлением Драгомирского.

А в одном из номеров газеты «Путь к коммуне» напечатана рецензия на спектакль «Моряки» Кальмана. «Состав оркестра, – пишет автор, – справился со своей задачей и дал полный эффект при музыкальном оформлении спектакля». Но в то время было принято как-то осовременивать спектакли, «орабочивать» их, что ли, и это, подчас формальное увлечение коснулось и шадринской сцены. Так, например, в «Моряках» весьма неудачно ввели в оркестр стук молотка по наковальне и он звучал неприятным тембром.

Игра актеров весьма удовлетворительна, особенно комические персонажи… Несмотря на то, что спектакль кончился довольно поздно, зрители делились впечатлениями, обсуждая комедию со всех сторон; большинство были настроены заряженно и чувствовалось новое настроение (Евгений Лебедев. В театре. «Моряки». – Путь к коммуне, 5 февраля 1931 года)».

Автор высказал пожелание ставить побольше подобных спектаклей.

Хотя коллектив театра, казалось, пытался идти в ногу с современностью, откликался на общественные начинания, однако чувствовалось, что театр музыкальной комедии работает, в основном, на старом ходу; он был оторван от партийных, советских и профсоюзных организаций города. А режиссер Драгомирский слабо чувствовал мощное биение пульса первой пятилетки и слабо использовал современность на сцене, многие произведения истолковывал не с марксистских позиций. Это сказалось на постановке как современных, так и дореволюционных произведений.

В сезоне 1931-32 годов, видимо, снова работала драматическая труппа, о которой мы располагаем исключительно отрывочными сведениями.

Так, в ноябре 1931 года был поставлен спектакль «Светите, звезды» (автор пьесы не указан), в котором раскрывается тема борьбы за социализм уже в мирных условиях, когда встает проблема подготовки своих, советских кадров инженеров, врачей, учителей.

От плуга, штыка и станка идут в вузовские аудитории бывшие рабочие, крестьяне и красноармейцы. Но и в учебных заведениях действуют спецы, относящиеся враждебно или выжидающе к Советской власти. Они стараются привлечь на свою сторону будущих представителей советской интеллигенции.

Главный герой драмы – бывший шахтер Фомин (нередко в публикациях того периода, посвященных театру, фамилии артистов не назывались), обладающий крепкой большевистской закалкой и выдержкой. Он призывает студенчество овладевать знаниями, так необходимыми для строительства социализма. Спектакль «Светите, звезды» критика нашла положительным, «созвучным эпохе» («Путь к коммуне», 20 ноября 1931 года).

Теперь несколько слов о передвижных театрах.

Театр двадцатых-тридцатых годов в деревне – это всегда яркое, незабываемое событие. Но если в первое советское десятилетие группы появлялись в деревнях и селах от случая к случаю, то уже в период массовой коллективизации деревни они становились до некоторой степени постоянным институтом сельской культуры. Театр в деревне выполнял ответственную партийную задачу политического и художественного воспитания крестьянских масс.

Первый опыт передвижного театра в Шадринске был проведен летом 1928 года, когда Уральское отделение профсоюза работников искусств организовало на летний сезон из труппы под управлением А.П. Касаткина первый крестьянский передвижной театр в составе 15 человек для агитационно-художественного обслуживания сельского населения Шадринского округа Уральской области.

В него взяли высококвалифицированных работников, хорошо зарекомендовавших себя в течение предыдущего сезона. Театр обслуживал северные районы Шадринского округа – Далматовский, Катайский, Каменский, Богдановический, Курьинский и Камышловский. В репертуаре «передвижников» были, в основном, современные пьесы: «Штиль», «Приговор», «Сакко и Ванцетти», «Товарищ», «Доктор Знаменская», «Поэт и царь» и другие.

Этот передвижной театр был как бы экспериментальным. Впоследствии такие творческие коллективы предполагалось создавать не только в Шадринском округе.

Действительно, сообщения о работе крестьянских театров, а потом и колхозно-совхозных были не так уж редки в начале тридцатых годов. Например, известный шадринский артист и режиссер Дмитрий Найданов работал в 1930 году в Курганском передвижном крестьянском театре. Артисты «заезжали в такие дебри, где никогда не только театр, но и кинопередвижка не бывала… Тяга к театру колоссальная».

Летом 1933 года Театр рабочей молодежи, организованный Уральским обкомом комсомола, полтора месяца работал на участках и подшефных колхозах Шадринского зерносовхоза. За этот период было поставлено 40 концертов («Путь к коммуне», 4 июня 1933 г.).

Примерно в то же время в г. Далматово был организован областной колхозно-совхозный театр, который со дня своего основания и в последующие годы обслуживал Далматовский, Шадринский, Ольховский, Уксянский, Пышминский, Миасский, Кыштымский, Камышловский и Покровский районы сначала Уральской, а затем Свердловской и Челябинской областей. Зрителям полюбились актеры Н.И. Оссовская, И.А. Башков, М.Н. Федотова, Т.Б. Малинина, Н.М. Празднова, Н.Ф. Стафеев, Н.К. Тюрин (З. Матвеева. История драмтеатра – «Путь к коммунизму» (г. Далматово), 24 июня 1976 г.). А летом 1936 г. Далматовскому областному колхозно-совхозному театру, как лучшему периферийному, предоставили почетное право сыграть несколько спектаклей в Челябинске.

Надо оказать, что этот театр еще с начала своей деятельности сильно тяготел к городу Шадринску, считавшемуся тогда, и не без оснований, театральным городом. Поэтому не случайно, что позднее театр перебазировался в Шадринск. Впрочем, об этом разговор впереди.

Несколько неожиданным для нас было встретить весной 1935 г. в Шадринске Государственный театр оперы и музкомедии (как рассказывал старожил города В.М. Мокеев, до войны в город довольно часто приезжали на гастроли оперные театры, отдельные певцы и театры музкомедии), который работал здесь около полутора месяцев. И тогда с немалым успехом шли музыкальные спектакли: «Борис Годунов» Мусоргского, «Русалка» Даргомыжского, «Тоска» Пуччини, «Демон» Рубинштейна, «Фауст» Гуно, «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского, «Паяцы» Леонкавалло, «Холопка» Стрельника, «Риголетто» Верди, «Веселая вдова» Легара, «Кармен» Бизе, «Корневильские колокола» Планкетта, «Севильский цирюльник» Россини.

А в июне того года в зеленом театре городского сада открылся летний сезон Шадринского городского театра драмы и комедии. В состав труппы, как сообщил на страницах местной газеты директор театра, приглашены лучшие силы, «в том числе есть уже знакомые зрителям Шадринска по прежней работе артисты В. Любарский. Г. Ганюшкин и А. Ланская. Главным режиссером приглашен известный шадринцам И.В. Шаталов. Этот подбор состава театра обеспечивает большую художественную ценность спектаклей и сезон обещает быть интересным» («Путь к коммуне», 29 мая 1935 года).

В репертуар сезона входили новые работы советских авторов: «Суд» Киршона, «Платон Кречет» Корнейчука, «Чапаев» по Фурманову, «Портрет» Афиногенова, «Аристократы» Погодина, а из классической литературы – «Женитьба Белугина» и «Василиса Мелентьева» Островского, «Коварство и любовь» Шиллера, «Слуга двух господ» Гольдони, «Дама с камелиями» Дюма и другие, в театре работал музыкальный ансамбль под управлением А.Г. Гурилева.

Какие же темы волновали шадринского зрителя того периода? Из современных советских пьес, поставленных в этом сезоне, нужно отметить спектакль «Чудесный сплав» Киршона, в котором показана передовая советская молодежь.

Группа молодых ученых в одном научно-исследовательском институте напряженно работает над созданием легкого и прочного сплава металлов для авиации. В процессе этой творческой работы раскрываются замечательные черты советской молодежи – ее патриотизм, коллективизм, вера в светлое завтра. И невольно появляется сравнение нашей молодежи с чудесным сплавом.

Летом 1935 г. в Шадринске шел спектакль «Суд» Киршона, в котором показана античеловеческая сущность фашизма. В Германии все общественные и государственные институты, в том числе и суды, подчинены фашизму. Правда, честность и справедливость в этой стране находятся под запретом. Призыв спектакля, если его выразить словами Юлиуса Фучика, звучит: «Люди, будьте бдительны!»

В тот период развивается в городе любительский театр. Так, например, в рабочем клубе имени В.И. Ленина создан театр рабочей молодежи, в который, кроме лучших любителей, приглашено 10 артистов. Подготовлены новые декорации.

«Аристократы» Николая Погодина в те годы обошли, наверное, все подмостки Советского Союза: настолько это произведение остросюжетно и созвучно эпохе. Этот спектакль о том, как в бурных водоворотах строительства социализма, несмотря ни на что, выковывается новый человек. На примере строительства Беломоро-Балтийского канала видно, как из бывших уголовников, никогда не державших в руках рабочие инструменты, постепенно воспитываются люди труда.

Жизненные образы коммунистов чекистов создали артисты Арказанов (начальник лагеря) и Любарский (Громов). Их герои проявляли большевистскую настойчивость и требовательность, и в них подкупала гуманность.

Вот Костя-капитан в исполнении артиста Смирнова. Это развязный и нервный парень, не лишенный, однако, честолюбия. Несмотря на некоторые срывы, Костя приобщается к труду. А когда его замечают, и даже назначают бригадиром, то он совершенно преображается.

«Живо и непринужденно» играет Александра Ланская бывшую рецидивистку Соньку, заслужившую впоследствии правительственную награду (А. Левкович, П. Худорожков. Заметки зрителя. – «Путь к коммуне», 17 августа 1935 года).

В начале 1936 года режиссер И.В. Шаталов осуществил постановку антирелигиозного памфлета «Миллион Антониев». Спектакль нужно считать актуальным, так как в то время религиозные перипитии в сознании людей были еще сильны, и партия вела широкое наступление на антирелигиозном фронте. Но это был не единственный спектакль, раскрывавший мракобесие служителей церкви («Путь к коммуне», 17 января 1936 года).

Так, весной 1936 г. готовился к постановке спектакль «Гавань бурь» О. Бальзака (режиссер М. Окнов). В этом произведении повествуется об Испании XVI века – сильном, преуспевающем государстве. Изобретатель паровой машины Альфонсо Фантанаресе, патриот своей родины, хочет, чтобы его изобретение служило на пользу отечеству. Но сытая часть общества – купцы и аристократы во главе с королем, в общем-то, равнодушны к этому изобретению: им ничего уже не нужно, они всего уже достигли и машине не дают ходу. Инквизиция видит в изобретателе еретика и он преследуется…

В спектакле были заняты артисты Ланская, Никитина, Далекая, Арказанов, Мальвинов, Микош, Окнов, Смирнов, Ганн (М. Окнов. «Гавань бурь», /К постановке в гортеатре/).

В начале февраля артисты театра и стахановцы городских предприятий, дружба между которыми явилась новой, советской традицией, собрались в редакции шадринской районной газеты «Путь к коммуне» на читку пьесы «Чапаев», созданной по мотивам классической повести Дмитрия Андреевича Фурманова.

Василий Иванович Чапаев был одним из любимых героев советской молодежи и всего советского народа, поэтому вполне естественно, что подготовка спектакля о герое Гражданской войны стала центром внимания общественности города. Спектакль «Чапаев» становился как бы событием государственного значения для трудящихся города и района, так как президиум Шадринского райисполкома в специальном постановлении рекомендовал посмотреть эту «боевую революционную пьесу» широким массам трудящихся.

На чтении пьесы «Чапаев» выступил главный режиссер театра И.В. Шаталов, артист Комиссаров, проработавший на сцене 16 лет и собирающийся играть роль Чапаева, артист Арказанов, работавший над образом генерала в штабе белых. В газете также появилась статья И.В. Шаталова «Как мы работаем над пьесой «Чапаев» («Путь к коммуне», 12 февраля 1936 года). Главный герой драмы В.И. Чапаев должен быть показан очень человечным, и в то же время ему присущи лучшие качества большевиков-полководцев Гражданской войны. Очень важен в данной работе образ политического комиссара дивизии Дмитрия Фурманова, воплотившего в себе волю и выдержку партии на труднейшем этапе перехода Красной Армии от партизанских методов борьбы к методам регулярной пролетарской армии.

Реалистический подход к постановке «Чапаева» просматривается и в том, что враги чапаевцев показаны «не лубочно», а как достаточно боеспособные, еще крепко организованные. Тем большая честь чапаевцам побеждать такого опасного врага.

Спектакль прошел с огромным успехом…

А вот несколько выдержек из письма в редакцию местной газеты от бывшего чапаевца В.А. Киланова, побывавшего на премьере спектакля:

«Узнал я, что в театре постановка «Чапаев» идет, решил посмотреть. А сейчас хочу поделиться своими впечатлениями об этой постановке.

Спектакль хороший. Артист Комиссаров исполнил роль Чапаева хорошо. Горячий, храбрый был командир, и друг красноармейцев. Передать эти качества Василия Ивановича артисту удалось…

Жизненна картина отправки на фронт ивановских ткачей… Мы сами такими же лохматыми уезжали на фронт.

Артист Окнов замечательно изобразил Петьку. Точь-в-точь. Золотой был парень, душевный.

Понравился мне и Фурманов в исполнении артиста Соломенникова. Фурманов всегда сдерживал горячего Василия Ивановича и был выдержан. Его крепкая выдержка всегда была примером для всех бойцов. Артист Смирнов хорошо передал нашего командира Кутякова. Спектакль вызвал во мне образы близких и дорогих товарищей по борьбе с белым казачеством (Чапаевцы о постановке «Чапаева (Письмо чапаевца Киланова В.А. – «Путь к коммуне», 27 февраля 1936 года)…»

«Чапаев» на сцене Шадринского театра шел очень хорошо и вызвал многочисленные положительные отзывы трудящихся.

10 апреля 1936 года в театре прошло чествование заслуженного ветерана сцены артиста Арказанова в связи с 35-летием его сценической деятельности. Юбилей артиста был поставлен на широкую ногу, что говорит о громадном уважении общественности города к человеку творческого труда, вообще ко всему творческому коллективу театра.

В этот вечер юбиляр играл главную роль в спектакле «Не сдадимся».

От имени райисполкома и горисполкома Арказанову была вручена денежная премия в размере 1000 рублей, а от коллектива мотороремонтного завода имени Второй пятилетки – отрез на костюм.

На этом торжественном вечере также были премированы артисты Любарский, Микош, Ланская, Рыкалов, Рыкалова, Санников, Ган и Костин. А в заключение для гостей юбилея был дан банкет. В адрес юбиляра пришли приветственные телеграммы из Москвы, Ташкента, Томска и других городов («Путь к коммуне», 6 и 12 апреля 1936 года).

Но было и много недостатков в работе театра и они, в основном, происходили от частой смены руководящего состава. Не раз также отмечалось, что в театре критика была не в почете. Например, талантливый актер Комиссаров, создавший образ Чапаева, стал жертвой бюрократизма и вынужден был уйти из театра. Нередко артисты подолгу не получали зарплаты и были вынуждены бездействовать, так как руководство несвоевременно работало над репертуаром.

Но, несмотря на некоторые недостатки, коллектив театра справлялся с поставленными перед ним задачами. В репертуаре было много пьес советских авторов. Так, с успехом шел спектакль «Платон Кречет» Корнейчука в постановке режиссера Д.П. Найданова и художника Г.А. Буше. Роль хирурга Кречета играл артист Д.П. Найданов, мать Кречета – Г.Ф. Нежданова, Береста – Ю.Д. Милославский, секретаря парткома – А.С. Дроздов.

В спектакле «Далекое» Афиногенова показана жизнь далекого железнодорожного разъезда. Казалось бы, что здесь, в таежном захолустье – патриархальная вековая тишина. Но нет. И здесь люди видят «большие горизонты», а это говорит о том, что в нашей стране практически нет далеких мест («Путь к коммуне», 22 июля 1936 года).

В 1937 г. в Советском Союзе, как и во всем мире, широко отмечалось столетие со дня смерти А.С. Пушкина. В связи с этим юбилеем в театре готовились новые спектакли. Так, режиссер Милославский поставил спектакль «Владимир Дубровский» по А.С. Пушкину, который был построен из отдельных сцен, дававшихся как иллюстрации к повествованию чтеца… Впрочем, этому спектаклю сильно помешала конкуренция кинотеатра «Октябрь», выпустившего на экраны в те же дни художественный фильм «Дубровский». Публика валом повалила в кино и в силу этого спектакль «Владимир Дубровский» пришлось снять.

Режиссер Любарский поставил в предъюбилейные дни спектакль «Поэт и царь» Н. Лернера, который прошел семь раз и уже в конце 1936 г. состоялась премьера спектакля «Пушкин в селе Михайловском», который оказался довольно-таки «кипучим», так как его играли даже весной 1938 года. Опального поэта играл артист Осовский, Арину Родионовну – одна из ветеранов сцены Черняева, камердинера – Гороховцев.

«Пушкин в селе Михайловском» – лирическая поэма – и это наложило особый лирический отпечаток на спектакль. Необыкновенно взволнованно прошли сцены встреч Пушкина с Керн и Пущиным, задушевных разговоров с верной няней. «Отрадным явлением в нашем театре» назвала спектакль местная газета (Ив. Галезник. «Пушкин в селе Михайловском:. – «Путь к коммуне», 18 апреля 1938 года).

Из западного классического репертуара нужно отметить «Разбойников» Шиллера. Кстати, драмы Шиллера на шадринской сцене шли, так сказать, с незапамятных времен.

«Режиссер Найданов,– говорилось в рецензии на спектакль,– правильно разрешает эту сложную пьесу. Он строит каждый образ с присущим индивидууму характером… Получился хороший спектакль, пользующийся большим вниманием нашего зрителя».

Отмечалась также замечательная сценография молодого художника Воронкова, который «доказал, что в наших небольших возможностях можно работать и работать хорошо».