Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 23. Март – сентябрь 1913

Какой же тут блок с этой бесстыдной буржуазной партией радикалов и «радикалов-социалистов»? Только агитируя против нее в массах, французские социалисты могут отрывать все демократические элементы от этой партии и тем заставлять известную часть ее идти влево, к демократии. Будучи вполне зависимы от масс на выборах (ибо во Франции существует, разумеется, всеобщее избирательное право и парламентарное правление), многие радикалы очень и очень подумают, прежде чем окончательно голосовать за реакционный закон, заведомо непопулярный в массах.

Единственно серьезная опора демократии и республики во Франции (как и везде) – это массы, массы рабочих, а за ними и мелких крестьян, а не парламентские дельцы, фигляры, карьеристы и авантюристы буржуазных партий, которые сегодня объявляют себя «радикалами-социалистами», чтобы завтра (из-за министерского местечка или из-за выгодного дельца в виде какой-нибудь концессии или должности в синдикате миллионеров и т. п.) продать и демократию и родину (как продавали Францию Бисмарку французские буржуа в 1871 году из страха перед восстанием парижских рабочих против наемного рабства).

Можно только горячо приветствовать французских социалистов, борющихся с идеей блока и расширяющих социалистическую работу и агитацию в массах.

Написано 30 мая (12 июня) 1913 г.

Напечатано 5 июня 1913 г. в газете «Правда» № 127. Подпись: Ф.

Печатается по тексту газеты

Крестьянство и рабочий класс

В народнических газетах и журналах мы часто встречаем утверждение, что рабочие и «трудовое» крестьянство составляют один класс.

Полная неверность этого взгляда очевидна для всякого, кто понимает, что во всех современных государствах господствует более или менее развитое капиталистическое производство, т. е. хозяйничанье на рынке капитала и превращение им массы трудящихся в наемных рабочих. Так называемый «трудовой» крестьянин есть на самом деле мелкий хозяйчик или мелкий буржуа, который почти всегда – либо нанимается на чужую работу, либо сам нанимает рабочих. «Трудовой» крестьянин, будучи мелким хозяйчиком, колеблется и в политике между хозяевами и рабочими, между буржуазией и пролетариатом.

Одним из наиболее наглядных подтверждений этой хозяйской, или буржуазной, природы «трудового» крестьянина являются данные о наемном труде в сельском хозяйстве. Буржуазные экономисты (народники в том числе) обыкновенно воспевают «жизненность» мелкого производства в земледелии, понимая под мелким такое хозяйство, которое обходится без наемного труда. Но точных данных о наемном труде у крестьян они недолюбливают!

Посмотрим же на данные, которые собраны по этому вопросу новейшими сельскохозяйственными переписями: австрийской 1902 года и германской 1907 года.

Чем развитее страна, тем сильнее наемный труд в земледелии. В Германии из общего числа 15 миллионов рабочих в сельском хозяйстве насчитано 41/2 миллиона наемных рабочих, т. е. 30 %; в Австрии из 9 миллионов – 11/4, т. е. около 14 %. Но и в Австрии, если мы возьмем хозяйства, обычно относимые к крестьянским (или «трудовым»), именно те, у кого от 2 до 20 гектаров (гектар – 9/10 десятины) земли, то мы увидим значительное развитие наемного труда. Хозяйств с 5–10 гектарами – 383 тыс.; из них 126 тыс. с наемниками. Хозяйств с 10–20 гектарами – 242 тыс., из них 142 тыс. (т. е. около 3/5) с наемниками.

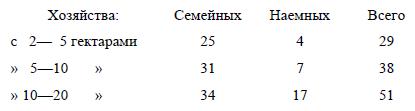

Таким образом, мелкое крестьянское («трудовое») земледелие эксплуатирует сотни тысяч наемных рабочих. Чем крупнее крестьянское хозяйство, тем больше число наемных рабочих наряду с более значительным составом семейных рабочих сил. Например, в Германии на 10 крестьянских хозяйств приходится рабочих:

Более зажиточные крестьяне, имея больше земли и большее число «своих» работников в семье, нанимают, кроме того, и большее число наемников.

В капиталистическом обществе, целиком зависящем от рынка, массовое мелкое (крестьянское) производство в земледелии невозможно без массового употребления наемного труда. Сладенькое словечко: «трудовой» крестьянин только обманывает рабочего, прикрывая эту эксплуатацию наемного труда.

В Австрии около 11/2 миллиона крестьянских хозяйств (от 2 до 20 гектаров) нанимают полмиллиона наемных рабочих. В Германии 2 миллиона крестьянских хозяйств нанимают свыше 11/2 миллиона наемных рабочих.

А более мелкие хозяева? Они сами нанимаются! Они – наемные рабочие с кусочком земли. Например, в Германии – хозяйств, имеющих менее 2 гектаров, насчитано около 31/3 миллионов (3 378 509). Из них самостоятельных земледельцев – менее полмиллиона (474 915), а наемных рабочих – немногим менее 2 миллионов (1 822 792)!!

Таким образом, самое положение мелких земледельцев в современном обществе превращает их неизбежно в мелких буржуа. Они вечно колеблются между наемными рабочими и капиталистами. Большинство крестьян бедствует и разоряется, превращаясь в пролетариев, а меньшинство тянется за капиталистами и поддерживает зависимость от них массы сельского населения. Поэтому во всех капиталистических странах крестьянство в массе своей остается до сих пор в стороне от социалистического движения рабочих, примыкая к разным реакционным и буржуазным партиям. Только самостоятельная организация наемных рабочих, ведущая последовательную классовую борьбу, в состоянии вырывать крестьянство из-под влияния буржуазии и разъяснять ему полную безвыходность положения мелких производителей в капиталистическом обществе.

В России положение крестьян по отношению к капитализму совершенно однородно с тем, что мы видим в Австрии, Германии и т. д. Наша «особенность» есть наша отсталость: перед крестьянином стоит еще не капиталистический, а крепостнический крупный землевладелец, являющийся главной опорой и экономической и политической отсталости России.

Написано 30 мая (12 июня) 1913 г.

Напечатано 11 июня 1913 г. в газете «Правда» № 132. Подпись: В. И.

Печатается по тексту газеты

О либеральном и марксистском понятии классовой борьбы. Заметка

Ликвидатор А. Ерманский в «Нашей Заре» обрушился с чрезвычайным обилием сердитых слов на мою критику его (и Гушки) точки зрения по вопросу о политической роли крупной торгово-промышленной буржуазии («Просвещение» № 5–7)[25].

Г-н Ерманский бранчливыми выходками и воспоминаниями о ранее нанесенных «обидах» (в том числе об «обиде», нанесенной г. Дану и Ко, неудачно пытавшимся расколоть с.-д. организацию в С.-Петербурге в 1907 году) старается замять действительную суть вопроса.

Но суть теперешнего спора мы все же не позволим г. Ерманскому замять воспоминаниями о незаслуженных обидах и поражениях ликвидаторов. Ибо теперешний спор касается очень важного принципиального вопроса, который постоянно встает снова и. снова по тысяче различных поводов.

Это – именно вопрос о либеральной подделке марксизма, о подмене марксистского, революционного, воззрения на классовую борьбу воззрением либеральным. Эту идейную основу всех споров марксистов с ликвидаторами мы не устанем разъяснять.

Г-н А. Ерманский пишет:

««Марксист» Ильин никак не согласен усмотреть в деятельности промышленных организаций классовую борьбу «в общенациональном (отчасти даже в интернациональном) масштабе», как я (Ерманский) ее характеризовал в своей статье. Почему? Потому, что здесь «отсутствует основной признак общенационального и общегосударственного: устройство государственной власти»…» («Наша Заря», стр. 55.)

Вот изложение сути вопроса, данное тем самым А. Ерманским, который все возможное и все невозможное делает, чтобы обойти эту суть! Как он ни обвиняет меня в искажении его взглядов и во всех смертных грехах, как он ни вертится, спасаясь даже «под сень» воспоминаний о расколе 1907 года, а все же правда берет свое.

Итак, мой тезис ясен: основной признак общенационального есть устройство государственной власти.

Вы не разделяете этого взгляда, мой сердитый противник? Вы не находите, что это – единственный марксистский взгляд?

Отчего же тогда вы не говорите этого прямо? Отчего неверному взгляду вы не противопоставляете правильного? Если лишь марксизмом в кавычках является, по вашему мнению, утверждение, что основной признак общенационального есть устройство государственной власти, то почему же вы не опровергаете моей ошибки и не излагаете ясно, отчетливо, без уверток, вашего понимания марксизма?

Ответ на эти вопросы будет читателю ясен, если мы процитируем непосредственно следующие за приведенными рассуждения г. А. Ерманского:

«Ильин хочет, чтобы русская крупная буржуазия иначе вела свою классовую борьбу, чтоб она непременно добивалась изменения всего государственного строя. Ильин хочет, но буржуазия не хочет, – ив этом виноват, конечно, «ликвидатор» Ерманский, который «понятие классовой борьбы в смысле Маркса подменяет либеральным понятием классовой борьбы»».

Вот вам полностью вся тирада г. Ерманского, позволяющая видеть увертывающегося ликвидатора на месте преступления.

Увертка налицо.

Верно я указал «основной признак» общенационального или нет? Сам г. А. Ерманский вынужден был признать, что я указал именно эту суть дела.

И г. Ерманский увиливает от ответа, чувствуя, что он попался!

Обходя вопрос о правильности или неправильности указанного мною основного признака, «попавшийся» г. Ерманский перескакивает через этот вопрос к вопросу о том, чего «хочет» Ильин и буржуазия. Но как ни смелы, как ни отчаянны скачки г. Ерманского, он не скроет ими того, что он попался.

При чем же тут «хотение», любезный мой оппонент, если спор идет о понятии классовой борьбы?! Вы сами должны были признать, что я обвиняю вас в подмене понятия марксистского понятием либеральным и что я указал «основной признак» марксистского понятия, включающего в общенациональную классовую борьбу устройство государственной власти.

Г-н А. Ерманский такой неловкий, хотя и сердитый, полемист, что он на своем собственном примере наглядно пояснил связь ликвидаторства вообще и его, Ерманского, ошибок в частности с либеральным понятием классовой борьбы!

Вопрос о классовой борьбе есть один из самых основных вопросов марксизма. Поэтому именно на понятии классовой борьбы стоит остановиться подробнее.

Всякая классовая борьба есть борьба политическая{79}. Известно, что эти глубокие слова Маркса оппортунисты, порабощенные идеями либерализма, понимали превратно и старались истолковать извращенно. К числу оппортунистов принадлежали, например, «экономисты», старшие братья ликвидаторов. «Экономисты» думали, что любое столкновение между классами есть уже политическая борьба. «Экономисты» признавали поэтому «классовой борьбой» борьбу за пятачок на рубль, не желая видеть более высокой, развитой, общенациональной классовой борьбы за политику. «Экономисты» признавали, таким образом, зачаточную классовую борьбу, не признавая ее в развитом виде. «Экономисты» признавали, иначе говоря, в классовой борьбе лишь то, что было наиболее терпимо с точки зрения либеральной буржуазии, отказываясь идти дальше либералов, отказываясь признавать более высокую, для либералов неприемлемую, классовую борьбу. «Экономисты» превращались этим в либеральных рабочих политиков. «Экономисты» отказывались этим от марксистского, революционного, понятия классовой борьбы.

Далее. Мало того, что классовая борьба становится настоящей, последовательной, развитой, лишь тогда, когда она охватывает область политики. И в политике можно ограничиться мелкими частностями, можно идти глубже, вплоть до основного. Марксизм признает классовую борьбу вполне развитой, «общенациональной» лишь тогда, когда она не только охватывает политику, но и в политике берет самое существенное: устройство государственной власти.

Наоборот, либерализм, когда рабочее движение несколько окрепло, не решается уже отрицать классовой борьбы, но старается сузить, обкорнать, кастрировать понятие классовой борьбы. Либерализм готов признать классовую борьбу и в области политики, но с одним условием, чтобы в область ее не входило устройство государственной власти. Нетрудно понять, какие классовые интересы буржуазии вызывают это либеральное искажение понятия классовой борьбы.

И вот, когда г. Ерманский, пересказывая работу умеренного и аккуратного чиновника Гушки, солидаризировался с ним, не замечая (или не желая видеть?) либерального кастрирования понятия классовой борьбы, то я указал г. Ерманскому на этот коренной теоретический и общепринципиальный грех его. Г-н А. Ерманский стал сердиться и браниться, вилять и вертеться, не будучи в состоянии опровергнуть мое указание.

Г-н А. Ерманский оказался при этом столь неуклюжим полемистом, что он особенно наглядно разоблачил самого себя! «Ильин хочет, но буржуазия не хочет», – пишет он. Теперь мы знаем, какие особенности точки зрения пролетарской (марксизма) и буржуазной (либерализма) вызывают эти различия «хотения».

Буржуазия «хочет» обкорнать классовую борьбу, извратить и сузить ее понятие, притупить ее острие. Пролетариат «хочет», чтобы этот обман был разоблачен. Марксист хочет, чтобы тот, кто берется говорить от имени марксизма о классовой борьбе буржуазии, разоблачал узость, и притом корыстную узость, буржуазного понятия классовой борьбы, а не только приводил цифры, не только восторгался «большими» цифрами. Либерал «хочет» оценивать буржуазию и ее классовую борьбу так, чтобы замалчивать ее узость, замалчивать невключение в эту борьбу «основного» и наиболее существенного.

Г-н А. Ерманский попался на том, что рассуждал он об интересных, но безыдейно или рабски сведенных г. Гушкой цифрах по-либеральному. Понятно, что, когда это было разоблачено, г-ну А. Ерманскому ничего не оставалось, как браниться и вертеться.

Продолжим еще цитату из статьи г-на А. Ер майского там, где мы ее прервали:

«Ясно, что на самом деле здесь только один Ильин подменяет изучение действительного положения вещей своими квалификациями, да еще (!!) шаблонной меркой по ученическим образцам из истории великой французской революции».

Г-н А. Ерманский так запутался, что «губит» себя все более беспощадно! Он не замечает, насколько разоблачен и раскрыт его либерализм этой сердитой вылазкой против «шаблонов» великой французской революции!

Милый г. Ерманский, поймите же (как это ни трудно понять ликвидатору), что нельзя «изучать действительное положение вещей», не квалифицируя, не оценивая его по-марксистски, или по-либеральному, или по-реакционному и т. п.!

«Изучение» доброго чиновника Гушки вы, г. Ерманский, квалифицировали и квалифицируете по-либеральному, а я по-марксистски. В этом вся суть. Останавливая свой критический анализ на пороге вопроса об устройстве государственной власти, вы доказали этим либеральную ограниченность вашего понятия о классовой борьбе.

Это и требовалось доказать.

Вылазка ваша против «шаблона» великой французской революции выдает вас с головой. Ибо всякий поймет, что тут не в шаблоне дело и не во французском образце, – стачек, например, в широком масштабе тогда, в условиях «шаблона и образца», не было и быть не могло, особенно политических.

Дело в том, что, ставши ликвидатором, вы разучились применять революционную точку зрения к оценке общественных событий. Вот где зарыта собака! Маркс отнюдь не ограничивал свою мысль «шаблонами и образцами» конца XVIII века, но точку зрения он применял всегда революционную, оценивая («квалифицируя», если вам нравится более «ученое» слово, добрый г. Ерманский!) классовую борьбу всегда наиболее глубоко, всегда вскрывая, касается ли она «основного», всегда бичуя беспощадно всякую робость мысли, всякое прикрытие недоразвитой, кастрированной, корыстно извращенной классовой борьбы.

В конце XVIII века классовая борьба показала нам, как она становится политической, как она доходит до действительно «общенациональных» форм. С тех пор изменилась в гигантской степени высота развития и капитализма и пролетариата. «Шаблоны» старого никого не остановят в изучении, например, новых форм борьбы, отчасти уже отмеченных мною выше.

Но точка зрения марксиста всегда будет требовать «оценки» глубокой, а не поверхностной, всегда будет вскрывать убожество либеральных извращений, недомолвок, трусливых прикрытий.

Приветствуем г-на А. Ерманского за самоотверженное и прекрасное пояснение того, как ликвидаторы подменяют марксистское понятие классовой борьбы либеральным, разучиваясь смотреть на общественные явления с революционной точки зрения.

«Просвещение» № 5, май 1913 г. Подпись: В. Ильин

Печатается по тексту журнала «Просвещение»

Капитализм и налоги

В журнале «Новый Экономист»{80} (1913, № 21), издаваемом г-ном П. Мигулиным при участии объединенных октябристов и кадетов, находим интересную заметку о подоходном налоге в Соединенных Штатах.

По проекту освобождаются от этого налога все доходы, не превышающие 4000 долларов (8000 рублей). С сумм доходов, превышающих 4000 долл., предположено взимать налогу по 1 %, – с сумм, превышающих 20 000, – по 2 % и так далее, с небольшим повышением процента по мере увеличения дохода. Проектируется, следовательно, прогрессивно-подоходный налог, но с чрезвычайно медленной прогрессией, так что владелец, например, миллионного дохода платит в общем менее 3 %.

Проект рассчитывает, что этот налог даст с 425 000 владельцев, имеющих дохода выше 4000 долл., – 70 миллионов долларов (около 140 млн. руб.), и октябристско-кадетская редакция «Нового Экономиста» замечает по этому поводу:

«По сравнению с 700 млн. руб. таможенных доходов и 500 млн. руб. акцизных сборов, ожидаемое поступление от подоходного налога в 140 млн. руб. незначительно и не поколеблет значения косвенного обложения».

Жаль, что наши либерально-буржуазные экономисты, на словах готовые признать и даже в программе написать подоходно-прогрессивный налог, не пожелали заявить определенно и точно, какие же размеры подоходного налога они считают обязательными?

Такие ли, чтобы значение косвенного обложения было только поколеблено и насколько именно поколеблено, или же такие, чтобы косвенное обложение было совсем отменено?

Американская статистика, затронутая «Новым Экономистом», дает поучительную иллюстрацию к этому вопросу.

По данным проекта видно, что сумма доходов у 425 000 капиталистов (при налоге в 70 млн. долл.) определяется в 5413 млн. долларов. Преуменьшение тут явное: имеющих доход свыше одного миллиона показано 100 лиц, и доход их принят в 150 млн. долларов. Известно, что десяток американских миллиардеров получает дохода несравненно больше. Министр финансов в Америке желает быть «вежливым» с миллиардерами…

Но и эти чрезмерно «вежливые» к капиталистам данные показывают замечательную картину. В Америке статистика считает всего 16 миллионов семей. Из них, значит, менее полумиллиона принадлежат к капиталистам. Остальная масса – наемные рабы или задавленные капиталом мелкие земледельцы и т. п.

Размер дохода трудящихся масс в Америке определен статистикой довольно точно для целого ряда лиц. Например, 6 615 046 промышленных рабочих получали (в 1910 г.) 3427 млн. долларов, т. е. по 518 долларов (1035 руб.) на рабочего. Затем, 1 699 420 железнодорожных рабочих получали 1144 млн. долларов (по 673 доллара на одного). Далее, 523 210 народных учителей получали 254 млн. долларов (по 483 доллара на одного).

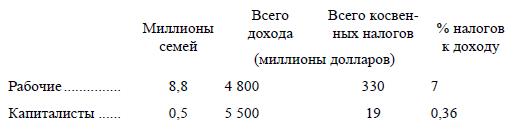

Соединяя вместе эту массу трудящихся и округляя цифры, получаем: рабочих – 8 800 000 с 4800 млн. долларов дохода по 550 долларов на одного; капиталистов – 500 000 с 5500 млн. долларов дохода по 11 000 долларов на одного.

Полмиллиона семей капиталистов получают дохода больше, чем почти 9 миллионов семей рабочих. Какова же, спрашивается, роль косвенного обложения и проектируемого подоходного налога?

Косвенное обложение дает 1200 млн. руб., т. е. 600 млн. долларов. На одну семью приходится в Америке косвенных налогов по 75 руб. (37 с половиной долларов). Сравним это обложение с доходом капиталистов и рабочих:

Мы видим, что косвенных налогов рабочие платят по 7 копеек с рубля, а капиталисты по одной трети копейки. Рабочие платят пропорционально в 20 раз больше капиталистов. Система косвенных налогов неизбежно создает такой «порядок» (весьма беспорядочный порядок) во всех капиталистических странах.

Если бы капиталисты платили одинаковый процент дохода, как и рабочие, то с капиталистов следовало бы взять налога не 19, а 355 миллионов долларов.

Много ли изменяет дело такой прогрессивно-подоходный налог, который проектируют в Америке? Очень немного. С капиталистов взяли бы тогда 19 млн. долл. косвенных налогов + 70 млн. долл. подоходного налога, т. е. всего 89 млн. долл. или всего полтора процента дохода!!

Разделим капиталистов на средних (доход 4–10 тыс. долларов, т. е. 8–20 тыс. руб.) и богатых (доход выше 20 тыс. руб.). Получим: средние капиталисты – 304 000 семей, дохода – 1813 млн. долларов, богатые капиталисты – 121 000 семей, дохода – 3600 млн. долларов.

Если бы средние капиталисты платили столько, сколько теперь платят рабочие, т. е. по 7 % с дохода, это дало бы около 130 млн. долларов. А 15 % с дохода богатых капиталистов дали бы 540 млн. долларов. Общая сумма более чем покрыла бы все косвенные налоги. При этом капиталисты имели бы, за вычетом подоходного налога – средний по 11 тыс. руб. дохода, а богатый по 50 тыс. руб. дохода.

Мы видим, что требование социал-демократов – полная отмена всех косвенных налогов и замена их настоящим, а не игрушечным, прогрессивно-подоходным налогом – вполне осуществимо. Такая мера, не затрагивая основ капитализма, дала бы сразу громадное облегчение девяти десятым населения; а во-вторых, послужила бы гигантским толчком к развитию производительных сил общества вследствие роста внутреннего рынка и вследствие избавления государства от нелепых стеснений экономической жизни, вводимых для взимания косвенных налогов.

Защитники капиталистов обычно указывают на трудность учета больших доходов. На самом же деле при современном развитии банков, сберегательных касс и т. д. эти трудности совершенно вымышленные. Единственная трудность – классовая корысть капиталистов и существование недемократических учреждений в политическом строе буржуазных государств.

Написано 1 (14) июня 1913 г.

Напечатано 7 июня 1913 г. в газете «Правда» № 129 Подпись: В. Ильин

Печатается по тексту газеты

К вопросу о г. Богданове и группе «Вперед»{81} (для редакционной коллегии «Правды»)

Поступок редакции по отношению к искажению истории партии г. Богдановым возмутителен настолько, что, право, не знаешь, можно ли после этого оставаться сотрудником.

Как было дело?

В моей статье ни звука против г. Богданова (нечлена группы «Вперед»); ни звука осуждения вообще.

Самым осторожным образом я констатировал факт: что направление, осужденное единогласно всей партией, «связано с впередовством»[26].

Ни слова больше. Ничего иного не мог цитировать и сам г. Богданов!

Спрашивается, можно ли обойти этот факт? Нельзя, ибо партия сразу осудила и ликвидаторство и отзовизм. Кто пожелал бы обойти этот факт, говоря об истории партии по отношению к ликвидаторству, тот был бы мошенником. Смею думать, что редакция не требовала от меня мошенничества. Тем более я обязан так думать, что редакция заявила о своем согласии с № 95!

Верен ли факт? Редакция согласна, что верен. Да и трудно не согласиться, раз сами впередовцы объявляли отзовизм «законным оттенком»!!

Но если верен факт, как же можно («для беспристрастия») позволять лгать об этом г-ну Богданову?? Я не могу подыскать другого объяснения, кроме незнакомства редакции с историей группы «Вперед» (если нет у кого-либо совершенно ослепляющего пристрастия к той реакционной пошлости, которой учит рабочих философ Богданов).