Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 23. Март – сентябрь 1913

Наоборот, в 1912 году металлисты делают поразительно быстрое движение вперед, далеко оставляя позади «прочих» и почти догоняя текстильщиков.

Число бастовавших металлистов в 1912 году более чем вчетверо превышает соответственное число за 1911 год. За тот же срок число стачечников у текстильщиков повысилось всего в полтора раза (с 60 тыс. до 89 тыс.), а прочих – в 21/2 раза.

Следовательно, металлисты превосходно использовали выгодные для них условия рынка в 1912 году. Поощренные победами 1911 года, они перешли в еще более широкое и решительное наступление.

Рабочие в «прочих» отраслях промышленности тоже имели выгодное положение в 1912 году. Их экономическая борьба была еще успешнее, чем металлистов. Но они использовали свое выгодное положение хуже, чем металлисты.

Положение текстильщиков в 1912 году было наихудшим из всех отраслей производства; их экономическая борьба была наименее успешна. Соответственно этому всего медленнее увеличивалось у них число стачечников.

Фабриканты московского района надеются, что в 1913 году стачечная волна будет слабее. В их отчете за 1912 год мы читаем: «в текстильной промышленности положение уже достаточно определилось; вплоть до выяснения нового урожая деятельность фабрик будет идти замедленным темпом, и стачки рабочих при таких условиях были бы совершенно безрассудны».

Посмотрим, насколько оправдается это предположение. Во всяком случае и 1912 год и начало 1913 показали, что экономические стачки составляют лишь небольшую долю всей «стачечной волны».

Написано 25 мая (7 июня) 1913 г.

Напечатано 8 июня 1913 г. в газете «Правда» № 130. Подпись: В. И.

Печатается по тексту газеты

Успешность стачек в 1912 году по сравнению с прошлым

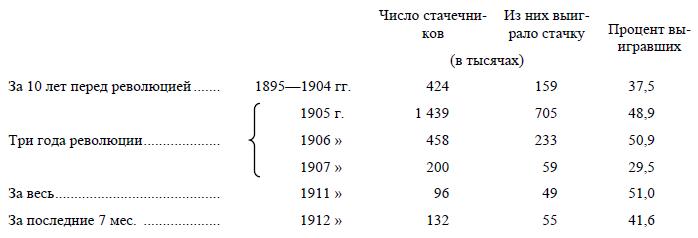

Общество заводчиков и фабрикантов московского района дало статистику успешности стачек за последние 7 месяцев 1912 года. Эта статистика охватила 131 625 рабочих из всего числа 211 595 рабочих, участвовавших (по данным общества, несомненно преуменьшенным) в экономических стачках за весь 1912 год.

За прежние годы мы имеем статистику успешности стачек в официальных изданиях министерства торговли и промышленности за десять лет перед революцией (1895–1904) и за три революционные года (1905–1907).

К сожалению, данные неоднородны – и те, которые собраны обществом фабрикантов, хуже разработаны. Официальная статистика для учета успешности стачек делит их на три разряда: 1) окончившиеся в пользу рабочих, 2) – в пользу хозяев и 3) – компромиссом. Статистика же фабрикантов делит стачки на: 1) окончившиеся поражением рабочих, 2) – полным или частичным удовлетворением рабочих и 3) стачки с невыясненными результатами.

Сравнение тех и других данных (хотя бы условное) возможно лишь путем следующего приема. Число стачечников в стачках, которые окончились компромиссом или результаты коих не выяснены, делили пополам между выигрышными и проигрышными стачкам, получая в итоге только две эти рубрики (конечно, приблизительные). Вот итоги сравнения:

Все эти данные относятся только к экономическим стачкам, причем данные за 1911 и 1912 гг. неполны. За весь 1912 год число стачечников в экономических стачках (212 тысяч) превышало число их в 1907 году.

За 1911 год успешность экономических стачек, оказывается, была рекордной, превышая даже самый успешный революционный год – 1906. Тогда выиграло 50,9 % бастовавших рабочих, теперь (1911 г.) – 51,0 %.

Стачки 1912 года по успешности стоят ниже пятого года (1905 – 48,9 % победивших, 1912 – 41,6 %), но значительно превышают среднюю успешность за десятилетие 1895–1904 гг. (37,5 %), не говоря уже о 1907 годе (29,5 % победивших).

Интересно сравнить эти данные с западноевропейскими. Германия за все первое десятилетие XX века (1900–1909) дала 1897 тысяч стачечников (столько же, сколько в России дали всего два года революции одних экономических стачечников). Из них выиграло 698 тысяч или 36,8 %, т. е. немного менее, чем в России за десятилетие перед революцией. В Англии за 10 лет, 1900–1909, число стачечников – 1884 тысячи. Из 1234 тысяч выиграло 588 тысяч или 47,5 %, т. е. гораздо больше, чем у нас за десятилетие перед революцией, но меньше, чем в 1905, 1906 и 1911 годах. (Число выигравших рабочих в Англии и Германии определено тем же приемом, как для России.)

Число победивших рабочих за один 1905 год в России больше, чем число победивших за 10 лет в Германии или в Англии. Отсюда можно судить, сколько еще непочатых сил таит в своих недрах современный пролетариат.

Написано 25 мая (7 июня) 1913 г.

Напечатано 12 июня 1913 г. в газете «Правда» № 133. Подпись: Н.

Печатается по тексту газеты

Значение «Исторической» формулы

Принятие формулы так называемого недоверия правительству (по смете министерства внутренних дел) IV Думой, голосами октябристов и кадетов, продолжает вызывать внимание печати. И в самом деле: эта формула – точно так же, как комментарии к ней либеральной печати – заслуживает серьезного обсуждения. Вопросы тут подняты действительно принципиальные: к ним необходимо еще и еще раз возвращаться.

Передовик «Речи» заявлял торжественно (№ 137), что день принятия этой формулы, 21-е мая, «сохранит значение исторической даты». На подобные звонкие и широковещательные фразы наши либералы – большие мастера, но первая же попытка серьезного разбора вопроса о значении данного решения Думы обнаруживает их поразительную безыдейность и беспомощность.

Либералы не хотят видеть самых основных и бесспорных фактов, определяющих значение думской формулы.

Во-1-х, из партий, принявших эту формулу, ни октябристы, ни прогрессисты (с которыми кадеты на деле связаны неразрывно!) не предлагали отвергнуть сметы. А со стороны к.-д. отвержение сметы было лишь театральным жестом для приманки демократии, ибо все отлично знали, что кадеты на деле поддержат октябристов.

«Историческая» формула есть фраза, ибо даже своего бесспорного «парламентского» права отвергнуть бюджет большинство буржуазных партий не решилось осуществить. А кадеты при несогласии с ними и октябристов и прогрессистов – ноль и в Думе и в стране.

Во-2-х, к чему сводится идейно-политическое содержание формулы? «Настаиваем на скорейшем осуществлении широких реформ», – так гласит принятая формула октябристов. Так писали и прогрессисты. То же самое – даже посильнее: «коренных реформ»! – у «центра» (т. е. полуоктябристов, полу националистов). Целиком на той же, реформистской точке зрения стоит и формула кадетов: у них только порезче выражения, но идеи исключительно реформистские.

В-3-х, во всех формулах, начиная от к.-д. и кончая октябристами, ясно выражена реакционная точка зрения.

В этом отношении, вопреки лживым уверениям «Речи», октябристская формула не правее, а левее прогрессистской и даже кадетской. Смотрите и судите:

1) у прогрессистов: (министерство) «сеет в стране семена смуты, угрожающей государственной безопасности»;

2) у кадетов: «подобное положение представляет серьезную угрозу для государственной и общественной безопасности»;

3) у октябристов: «министерство убивает в народе уважение к закону и к власти и тем усиливает оппозиционное настроение».

В переводе с языка «высшей политики» на простой человеческий язык это значит одно: и к.-д. и октябристы и прогрессисты обещают лучше, чем при теперешней системе, охранять помещичью безопасность, как класса, а не лиц, разумеется.

В-4-х, все три указанные партии стоят на точке зрения национализма и шовинизма: министерство-де «ослабляет мощь России» (у октябристов и у прогрессистов) или «внешнюю мощь» (еще яснее!) «государства» (у к.-д.).

Таковы факты, замалчиваемые и извращаемые либералами. «Историческая» формула IV Думы есть соглашение кадетов с октябристами при посредстве прогрессистов о том, чтобы осудить правительство и выразить пожелание «коренных реформ» при условии вотирования бюджета и ясного выражения точки зрения реакционного национализма и шовинизма.

Написано 27 мая (9 июня) 1913 г.

Напечатано 2 июня 1913 г. в газете «Правда» № 126

Печатается по тексту газеты

В ком поддержка?

Пресловутую формулу IV Думы по смете министерства внутренних дел наша либеральная печать истолковывает так, что «правительство действует как бы в безвоздушном пространстве». «За исключением субсидируемых газет и субсидируемых же кучек политиканов, верных лишь до тех пор, пока длится субсидия, правительство не имеет в стране друзей».

Это – мнение «серьезных», профессорских «Русских Ведомостей», не шутите!

«Правительство совершенно изолировано и не находит себе поддержки даже в им самим созданных политических группах». Это – мнение «Речи».

Нелегко, пожалуй, найти образцы ребячества, подобного тому, которое обнаруживают в этих рассуждениях профессора, адвокаты, писатели и депутаты либерального лагеря. Вот уже поистине неизлечимый парламентский кретинизм в стране, где «нет, слава богу, парламента»!

В безвоздушном пространстве, говорите вы?

А не слыхали ли вы, гг. профессора и депутаты, о совете объединенного дворянства? о поддержке им политики правительства? о сотенке миллионов десятин лучших земель в лучших частях России у помещичьего класса? о всех важнейших, статских и военных должностях, принадлежащих тому же классу? о сахарных и прочих финансовых королях из среды того же класса?

Не слыхали? О, мудрые государственные мужи либерализма!

Правительство совершенно изолировано, оно не имеет в стране друзей, говорите вы?

А вы-то на что, господа? Ведь вы с прогрессистами и октябристами вотировали смету министерства внутренних дел!

Представьте себе наличность знакомых миллионеров, которые легко дают сколько угодно денег, выражая при этом «пожелания», ни для кого не обязательные. Не полагаете ли вы, господа, что мы вправе были бы назвать этих миллионеров своими друзьями, что и не чувствовали бы себя (среди миллионщиков) «изолированными».

Но вы оказали правительству своей формулой не только материальную, а сверх того большую идейную поддержку. Это очень важно, и не думайте, что мы позволим вам обойти перед публикой этот щекотливый для вас вопрос.

О чем был спор в Думе? Дать деньги, выразив пожелание… реформы полиции и «нормальных границ правового строя», говорили националисты. Дать деньги, но выразить пожелание коренных или широких реформ, говорили октябристы, добавляя, что они стоят безусловно на точке зрения контрреволюционного национализма и шовинизма.

И вот все либералы проделывают фокус: умалчивая о добавлении, они восторгаются требованием «коренных реформ»! Недоставало только добавить к их списку, по указанию какого-нибудь умненького ликвидатора, «свободы коалиций и пересмотра аграрного законодательства»…

Крепостники-помещики – за реакцию. Буржуазия – за реформы. Она нанесла моральный удар правительству своей «формулой». Но эта буржуазия в то же время оказала моральную поддержку правительству подчеркиванием своей контрреволюционности! А такая поддержка имеет значение в сто раз более действительное и более веское, чем десятки «моральных» ударов.

«Историческая» думская формула в сотый раз подтвердила, что третьеиюньская система зашла в тупик. И буржуазия, оставаясь на указанной позиции, бессильна выйти из тупика. Опыт истории учит нас, что буржуазия десятилетиями способна мечтать о реформах, прозябать в тупике и сносить ярмо Пуришкевичей, если не наступает именно то разрешение кризиса, от которого открещиваются, которого чураются либералы.

Написано 27 мая (9 июня) 1913 г.

Напечатано 5 июня 1913 г. в газете «Правда» № 127

Печатается по тексту газеты

Рабочая партия и либеральные наездники

(о Потресове)

…[22]Г-н Потресов цитирует (вернее: уродует) статью Г. В. Плеханова, появившуюся в 1905 году в августе. В это время был полный, формальный раскол большевиков, сплотившихся на III съезде с.-д. партии (Лондон, май 1905), и меньшевиков («конференция» в Женеве тогда же). Отдельные органы печати у большевиков и у меньшевиков существовали и в 1905 году и весной 1906 года.

Все это общеизвестные исторические факты, на забвении которых спекулирует наездник г. Потресов.

Ему приходится замалчивать их, ибо они разоблачают бесстыдство наездника!

Ни у одной из тогдашних двух с.-д. партий (а Плеханов был тогда в стороне от обеих партий) ни одного решения партии о непартийном значении статьи Г. В. Плеханова, о ликвидаторстве ее, о разрушении или отрицании партии в ней!

Этим все сказано, г. увертывающийся и прячущийся либеральный наездник.

Ликвидаторство есть течение, осужденное формальными решениями партии и в декабре 1908 года и в январе 1910 года (единогласно всеми течениями).

Из статьи Плеханова ни одна конференция (или другое учреждение) партии никогда не «вычитывали» ликвидаторства. Этим все сказано! Г-н А. Н. Потресов цепляется за старую статью, приводит вороха цитат, чтобы замять факт, что его, Потресова, его ликвидаторское направление осудила вся партия.

Наездники из либеральной интеллигенции, вроде г. Потресова, полны великолепно-барского презрения к решениям рабочей партии. Им дела нет, этим наездникам, до решений партии!

А рабочей партии нет дела до либерального «Луча» и либерала г. Потресова, «вычитывающего» в старых статьях Плеханова ликвидаторство, как г. В. Чернов «вычитывал» у Либкнехта народничество.

Жалок и смешон г. Потресов в своих потугах отболтаться от осуждения партией ликвидаторства!

О суде с Плехановым г. Потресов и «Луч» только болтают, водя за нос читателя. Они знают, что всякий обвинит их и посмеется над их потугами обвинить Плеханова.

Написано 21 мая (9 июня) 1913 г.

Печатается полностью впервые, по рукописи

Доказала ли «Правда» сепаратизм бундовцев?

В № 104 (308) «Правды» была помещена статья: «Сепаратисты в России и сепаратисты в Австрии»[23]. Теперь г. Вл. Косовский в № 119 (205) «Луча» выступает с опровержением, вернее с кучкой ругательств против «Правды» по поводу этой статьи. Рабочим, которых интересуют судьбы своей организации, мы можем только указать на эти бранчливые вылазки гг. лучистов, обходящих спорные вопросы.

Чем доказывала «Правда» сепаратизм бундовцев?

1) Тем, что они вышли из партии в 1903 году. Ругательные выражения г-на Косовского ни на йоту не опровергли этого факта. Г-да Косовские потому и бранятся, что бессильны опровергнуть факты.

2) Тем, что еврейские рабочие входили и входят в партию повсюду помимо Бунда. И против этого ни звука не может сказать плохой защитник Бунда!

3) Тем, что решение партии о единстве на местах рабочих всех наций, решение, принятое в 1906 году и специально подтвержденное в 1908 году{76}, Бунд откровенно нарушил.

Ни словечка не мог г. Косовский сказать против этого!

4) Признанием бундиста Медема, что бундовцы никогда не осуществляли единства на местах, т. е. всегда были сепаратистами.

Ни единого возражения у г. Косовского!

Подумайте, читатель, как же не браниться и не бесноваться господину, который против четырех главных положений «Правды» не может сказать ровно ничего?

Далее «Правда» привела точную цитату из органа чешских сепаратистов в Австрии, осужденных единогласно за сепаратизм всем Интернационалом. В этом органе хвалят г. Косовского (статью его в ликвидаторской «Нашей Заре») за «поворот к лучшему» относительно сепаратистов.

Что же, г. Косовский? Неверна наша цитата? Г-н Косовский знает, что верна, и злобствует бессильно: «какой-то отзыв в каком-то чешском листке».

Не лгите, господин сепаратист и еврейский либерал! Ложь вам не поможет, ибо вас разоблачат.

Не «какой-то отзыв» и не в «каком-то чешском листке», а специальная статья в немецком органе чешских сепаратистов. Это – факт, и вы его не опровергли.

Я не защищаю сепаратистов – оправдывается г. Косовский, излагая свою статью в «Нашей Заре».

Вот как? Значит, чешские сепаратисты вас неверно поняли?? Бедные либеральные вожди Бунда! Не только противники, но и друзья их «не поняли»!

Но всякий рабочий поймет прекрасно, что пойманный с поличным мелкий лгун ищет спасения в увертках и брани. Рабочих этим не запугаете, господа.

«Правда» доказала, что бундовцы – сепаратисты. Г-н Вл. Косовский не смог опровергнуть этого.

Г-да В. Косовский, Медем и К – группа либеральных интеллигентов, развращающих еврейских рабочих буржуазным национализмом и сепаратизмом. За это «Правда» воевала и будет воевать с бундовцами.

В рабочую партию еврейские с.-д. рабочие идут помимо Бунда и против Бунда.

Написано 28 мая (10 июня) 1913 г.

Напечатано 5 июня 1913 г. в газете «Правда» № 127. Подпись: В. И.

Печатается по тексту газеты

Либералы в роли защитников IV Думы

В самом начале существования III Думы марксисты указали, – и не в отдельных статьях, а в формальном решении, – что третьеиюньская система сознательно создала два думских большинства: правооктябристское и октябристско-кадетское[24]. Оба стоят на реакционной почве, оба нужны правительству, как нужна помещику поддержка буржуазии.

И вот мы дожили теперь до того, что либералы принялись систематически защищать IV Думу и требовать для нее «народной и общественной поддержки».

Невероятно, но факт. Эти слова стоят в передовице «Речи», № 139. Передовица гораздо более заслуживает названия «исторической», чем голосование IV Думы по смете министерства внутренних дел. Передовица поистине программная. Вопрос об отношении Думы к стране и страны к Думе – широко ставится и прекрасно поясняется – в поучение демократии.

«Оставим социал-демократам твердить, – пишет главный орган либералов, – что Дума есть только декорация, что думская деятельность есть обман и лицемерие, а идеологи Думы только вводят народ в обман и кормят его конституционными иллюзиями».

Поздравляем новых идеологов Думы, четвертой Думы! Жаль только, что они – такие невежды. Никогда не заявляла партия с.-д., что III и IV Дума только декорация, а всегда разъясняла ошибку думающих и говорящих это левых народников, всегда доказывала, что III и IV Дума – учреждение серьезного и делового союза контрреволюционных сил.

«В ожидании (?) общественных сил, – пишет «Речь», – пока заметных только своим отсутствием на арене общественной борьбы, Дума есть общественная сила».

Бесспорно, господа либералы, что Дума есть сила. Только какая? Помещичья и буржуазная контрреволюционная сила. А если кадеты «замечают» только «отсутствие» на арене демократических сил, то нам остается напомнить мудрое изречение: хуже всякого слепого, кто не хочет видеть.

Мы приведем маленькую историческую параллель: восемнадцать лет тому назад, в 1895–1896 годах движение десятков тысяч рабочих{77} было замечено и очень замечено либеральным обществом. В настоящее же время это «общество» замечает только «отсутствие» величин вдесятеро больших. Хуже всякого слепого, кто не хочет видеть.

А это нежелание видеть объясняется классовыми интересами отвернувшейся от демократии буржуазии кадетской и октябристской.

«Мы призываем общественное мнение, – пишет «Речь», – видеть в Думе свою силу… непосредственное проявление общественной воли создать интерес к Думе в обществе» и т. д. и т. д.

До какого позорного упадка, до какой низости и грязи должны были дойти либералы и кадеты, чтобы воспевать таким образом октябристов и октябристскую Думу! Вот вам в сотый и тысячный раз доказательство того, что кадеты – те же октябристы, подмалеванные в розовый цвет для обмана простачков.

Закончим еще одной исторической параллелью. Полвека тому назад прусские октябристы и кадеты{78} «боролись» с Бисмарком не только формулами с требованиями реформ, но и отказом в кредитах. И что же? До сих пор в Пруссии царит «третьедумский» избирательный закон. До сих пор Пруссия – образец стран, в которых поразительная экономическая мощь буржуазии соединяется с поразительным раболепством ее перед помещиками.

Не поддержка кадетско-октябристского блока в Думе, а разъяснение внутренней гнилости этого блока и самостоятельных задач демократии – вот чего требуют интересы рабочего класса и интересы всей демократии.

Написано 28 мая (10 июня) 1913 г.

Напечатано 6 июня 1913 г. в газете «Правда» № 128

Печатается по тексту газеты

Из Франции (от нашего корреспондента)

В нашей газете было уже рассказано о замечательном образце бесхарактерности, проявленной Густавом Эрве. Этот бойкий журналист и агитатор, человек без социалистической школы и без социалистического образования, перешел в рабочую партию (из профессоров) со всеми привычками и замашками буржуазного интеллигента. Начал он, как оппортунист. Затем перекинулся к «крайним левым» и долго проповедовал полуанархистские вещи, «пугая» буржуазию шумными криками в антимилитаристском духе.

Недавно он стал отворачиваться от анархистов и возвращаться к партии, к признанию парламентской борьбы и воспитательно-организационной работы. Но и тут наш бойкий интеллигентик не удержался и перекинулся опять к оппортунистам. Как импрессионист, слишком податливый на впечатления последней минуты и впадающий в бесхарактерные колебания, он до того «испугался» теперешней реакционной волны шовинизма, национализма и империализма во Франции, что принялся проповедовать возвращение к политике «блока», т. е. союза с буржуазными радикалами. Чтобы спасти республику во Франции, необходим, видите ли, блок с радикалами, – иначе во Франции реакционеры опять восстановят монархию или империю!

Нечего и говорить, что, кроме крайних оппортунистов, французские социалисты высмеивают бесхарактерного Эрве и решительно протестуют против блока. Недавно один из издающихся на юге Франции органов рабочей партии привел ряд отзывов видных социалистов против блока.

Социалисты начали и ведут кампанию против реакции – справедливо говорят эти видные работники, – социалисты понесли в массы протест против закона о возвращении к трехлетней военной службе (т. е. о возвращении к реакционной, казарменной, решительно недемократической армии). Социалисты осуществляют пролетарский блок, т. е. союз социалистов-рабочих с синдикалистами-рабочими. Из радикалов и «радикалов-социалистов» (мелкобуржуазная партия, похожая на наших народников) только ничтожная доля поддерживает эту истинно демократическую кампанию социалистов, да и то с колебаниями.

К чему же блок? Союз с колеблющимися ослабит натиск масс и усилит колебания! А от поддержки радикалов, поскольку они в том или другом случае выступают против реакции, социалисты никогда не отказывались.

Вот вам гг. Шарль Дюмон, пишет один социалист, и Альфред Массэ, заправские «радикалы-социалисты», которые защищают закон о трехлетней службе из-за расчетца на министерское местечко. Вот вам вождь радикалов, «сам» Клемансо, ведущий кампанию за этот закон. Вот вам другой виднейший вождь радикалов, Леон Буржуа, тоже высказывающийся за этот закон. Наконец, в военной комиссии при палате депутатов этот закон принят 17 голосами против 4, исключительно принадлежащих социалистам.

Какой же тут блок с этой бесстыдной буржуазной партией радикалов и «радикалов-социалистов»? Только агитируя против нее в массах, французские социалисты могут отрывать все демократические элементы от этой партии и тем заставлять известную часть ее идти влево, к демократии. Будучи вполне зависимы от масс на выборах (ибо во Франции существует, разумеется, всеобщее избирательное право и парламентарное правление), многие радикалы очень и очень подумают, прежде чем окончательно голосовать за реакционный закон, заведомо непопулярный в массах.

Единственно серьезная опора демократии и республики во Франции (как и везде) – это массы, массы рабочих, а за ними и мелких крестьян, а не парламентские дельцы, фигляры, карьеристы и авантюристы буржуазных партий, которые сегодня объявляют себя «радикалами-социалистами», чтобы завтра (из-за министерского местечка или из-за выгодного дельца в виде какой-нибудь концессии или должности в синдикате миллионеров и т. п.) продать и демократию и родину (как продавали Францию Бисмарку французские буржуа в 1871 году из страха перед восстанием парижских рабочих против наемного рабства).