Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 23. Март – сентябрь 1913

Это ясно. Вся деятельность гг. Коноваловых, – и, конечно, не только Коноваловых, а всех либералов – доказала вполне, что доступными средствами они считают только средства, не подрывающие основ благополучия и основ привилегий гг. Пуришкевичей и Ко.

Надо было идти на совещание, чтобы в тысячный раз (мы не устанем это делать) разоблачить обман и разъяснить наивным, или невежественным, или несметливым демократам, в чем «соль» (или, если хотите прямой правды, в чем грязь и в чем ложь) словечка о «доступности».

Это – самое омерзительное, самое развратное, самое подлое слово в русском политическом словаре. С точки зрения грамматики, смешно говорить: «Я признаю лишь доступные средства», ибо кто же не знает, что недоступное не доступно? Но в том-то и гвоздь, что вопрос тут не грамматический, а политический. Рабочие считают доступным не то, что Коноваловы, Милюковы и Ко.

Возьму отрицательный пример. Рабочие считают недоступным такое «средство», как объявлять сегодня речь Родзянки «конституционной», а завтра бранить октябристов (с 17 октября или даже с более раннего срока не изменяющих себе и не изменяющих Пуришкевичам) за гнусность.

Рабочие, я наверное знаю это, считают такое средство и такой прием «недоступным» хамством. Коноваловы и Милюковы считают это «доступной» «конституционной тактикой».

Возьму теперь пример положительный… Впрочем… статья 129-ая… Нет, знаете ли, господа, позвольте мне в данной статье, в данной газете или в данном журнале не брать положительного примера! Но за то, если бы я был на совещании и если бы на совещании Коноваловы и Милюковы обещали не быть доносчиками, то я бы привел живой, хороший, превосходный, убедительнейший, и исторический, и статистический, положительный пример!.. Соблазнительно, ей-богу, рассказать о том, что считают доступными и в области действий вообще и в области кошелька в частности, с одной стороны, рабочие, с другой стороны, Коноваловы и Милюковы… Но воздержусь…

На совещание следовало идти. Там могло быть больше свободы слова, чем «в иных местах». Там надо было предложить демократии высказаться о вреде реформизма – это было бы кстати, с точки зрения поднятого вопроса. Получилось бы две резолюции: демократическая и либеральная, «недоступная» либералам (но доступная рабочим и сознательным мелким буржуа, хотя бы части из них) и «доступная» Коноваловым. Публика прочитала бы обе резолюции или услыхала бы об обеих резолюциях и пораздумала бы о них. Вникла бы. Мозги бы пошевелились. Сравнивать бы да сопоставлять люди стали.

И через некоторое время, наверняка, от плененной либеральными словечками и пустыми фразами части демократии начала бы отделяться такая демократия, которая считает «недоступным» либеральное хамство, а доступным кое-что иное. Это было бы тоже «совместное действие», – только не в духе совместных с либералами разговоров о пределах «доступного» либерализму.

Да, да, ведется газета «Луч» отвратительными либералами, но еще несколько таких полезных передовиц, как в № 189, и рабочие окончательно распознают этих «дурных пастырей». Продолжайте, господа лучисты, дорога скатертью!

Написано в мае, не ранее 10 (23), 1913 г. Подпись: Посторонний

Печатается впервые, по рукописи

Поправляется или беднеет крестьянство?

Под этим заглавием некий казенный писака г. Я. Π—в поместил статейку в казенной «Торгово-Промышленной Газете»{71} (№ 100), доказывая, само собою разумеется, что крестьянство поправляется и «несомненно… с каждым годом неуклонно прогрессирует».

Чрезвычайно поучительно, что данные, приводимые автором, говорят как раз обратное! Характерное доказательство бесстыдной лжи казенных писателей и казенных газет!

Каковы же данные автора? Отметим прежде всего, что источника он не указывает точно. Поэтому мы ни на минуту не должны верить тому, что казенный писака цитирует неизвестный источник из первых рук и цитирует правильно.

Допустим, однако, на минуту, что он цитирует правильно.

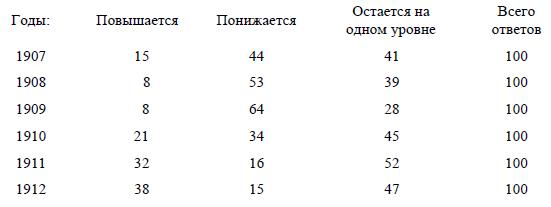

«Некоторые земства, – пишет он, – например, московское, для определения того, беднеет или поправляется крестьянство, прибегают к анкете (опросу). Местные корреспонденты земства дают общие ответы, которые затем и подсчитываются.

Результатом таких многолетних (за 6 лет) обследований, – пишет г. Я. Π—в, – явилась для центральной полосы довольно любопытная цифровая сводка, а именно: на 100 ответов всех родов приходилось».

Ответов, указывающих, что экономическое благосостояние крестьян!

И вот, писатель казенной газеты делает вывод: «последние три года… отметили неуклонный подъем экономического уровня крестьянства, с соответственным сокращением процента в рубриках «понижается» и «на одном уровне»».

Посмотрите внимательно на цифры. За первые три года явное и громадное понижение. За последние три года повышение, но значительно менее сильное, чем понижение за первые три года!!

Сам г. Я. Π—в признает, что колебания эти «совпадают с колебаниями урожаев».

Почему же он для общего вывода ограничивается урожайным трехлетием и забывает о неурожайных трехлетиях? Как назвали бы мы того купца, который, подводя итог хозяйству, указал бы свою прибыль, ко скрыл убытки? Мы назвали бы его мошенником, не правда ли, г. казенный писатель казенной газеты?

Произведем эту нехитрую, но для всех, кроме мошенников, обязательную операцию подсчета не только прибылей, но и убытков, не только плюсов, но и минусов, не только урожаев, но и «недородов». Для этого надо сложить вместе данные за 6 лет и разделить сумму на 6 (удивительно мудрено, г. казенный публицист, а?). Получим средние данные за все контрреволюционное шестилетие.

Данные эти таковы. Из 100 ответов было:

Благоприятных («поправляются» крестьяне) – 20, неблагоприятных («беднеют» крестьяне) – 38, средних («на одном уровне») – 42.

Таков итог. Что же он означает?

Что крестьянство беднеет и разоряется. За 6 лет контрреволюции число неблагоприятных ответов, в среднем, почти вдвое больше числа благоприятных ответов!!

Этот вывод можно выразить наглядно, применяя его ко всей России и принимая 20 миллионов крестьянских семей, следующим образом:

За шесть лет поправилось 4 миллиона крестьянских семей, обеднело 7 миллионов 600 тысяч семей, осталось на прежнем (т. е. нищенском) уровне 8 миллионов 400 тысяч семей!

И это в период высоких цен, когда помещики и буржуазия лопатами загребают золото.

Крестьяне, по всей вероятности, будут благодарить и благословлять помещичью Думу и помещичье правительство.

Написано 10 (23) мая 1913 г.

Напечатано 16 мая 1913 г. в газете «Правда» № 111. Подпись: Ф.

Печатается по тексту газеты

Отсталая Европа и передовая Азия

Сопоставление этих слов кажется парадоксом. Кто не знает, что Европа – передовая, Азия же отстала? Но в словах, взятых для заглавия настоящей статьи, есть горькая правда.

В цивилизованной и передовой Европе, с ее блестящей развитой техникой, с ее богатой, всесторонней культурой и конституцией, наступил такой исторический момент, когда командующая буржуазия, из страха перед растущим и крепнущим пролетариатом, поддерживает все отсталое, отмирающее, средневековое. Отживающая буржуазия соединяется со всеми отжившими и отживающими силами, чтобы сохранить колеблющееся наемное рабство.

В передовой Европе командует поддерживающая все отсталое буржуазия. Европа является передовой в наши дни не благодаря буржуазии, а вопреки ей, ибо один только пролетариат все увеличивает миллионную рать борцов за лучшее будущее, один только сохраняет и распространяет беспощадную вражду к отсталости, дикости, привилегиям, рабству и унижению человека человеком.

В «передовой» Европе передовым классом является только пролетариат. А живая[18] буржуазия готова на все дикости, зверства и преступления, чтобы отстоять гибнущее капиталистическое рабство.

И едва ли можно привести более разительный пример этого гниения всей европейской буржуазии, как поддержка ею реакции в Азии из-за корыстных целей финансовых дельцов и мошенников-капиталистов.

В Азии везде растет, ширится и крепнет могучее демократическое движение. Буржуазия там еще идет с народом против реакции. Просыпаются к жизни, к свету, к свободе сотни миллионов людей. Какой восторг вызывает это мировое движение в сердцах всех сознательных рабочих, знающих, что путь к коллективизму лежит через демократию! каким сочувствием к молодой Азии проникнуты все честные демократы!

А «передовая» Европа? Она грабит Китай и помогает врагам демократии, врагам свободы в Китае!

Вот простой, но поучительный расчетец. Новый китайский заем заключен против китайской демократии: «Европа» за Юань Ши-кая, готовящего военную диктатуру. Почему она за него? По случаю выгодного дельца. Заем заключен на сумму около 250 миллионов рублей по курсу 84 за 100. Это значит: буржуа «Европы» платят китайцам 210 млн.; а с публики они берут 225 млн. рублей. Вот вам сразу, в несколько недель, чистая прибыль в 15 миллионов рублей! Не правда ли, какая это в самом деле «чистая» прибыль?

А если китайский народ не признает займа? В Китае ведь республика, и большинство в парламенте против займа?

О, тогда «передовая» Европа закричит о «цивилизации», «порядке», «культуре» и «отечестве»! тогда она двинет пушки и задавит республику «отсталой» Азии в союзе с авантюристом, изменником и другом реакции Юань Шикаем!

Вся командующая Европа, вся европейская буржуазия в союзе со всеми силами реакции и средневековья в Китае.

Зато вся молодая Азия, то есть сотни миллионов трудящихся в Азии имеют надежного союзника в лице пролетариата всех цивилизованных стран. Никакая сила в мире не сможет удержать его победы, которая освободит и народы Европы и народы Азии.

Написано 10 (23) мая 1913 г.

Напечатано 18 мая 1913 г. в газете «Правда» № 113

Печатается по тексту газеты

Помещики об отхожих сельскохозяйственных рабочих

Газета черносотенных помещиков «Новое Время» приводит интересные споры помещиков в Польше и вообще в пограничных местах России по поводу отхода сельскохозяйственных рабочих на заработки в Германию и другие европейские страны.

Отход этот быстро возрастает. В 1901 году считалось, что уходит 218 тысяч человек в год. В 1911 году уход определился в 740 тысяч человек, т. е. более чем втрое больше против 1901 года. В 1912 году уход составил, вероятно, около 800 тысяч.

При этом надо заметить, что, кроме польских крестьян и рабочих, начинают уходить в Германию и русские рабочие из центра России. «Теперь не редкость встретить на границе и за границей туляков, орловцев и рязанцев». Выдача бесплатных десятимесячных заграничных паспортов для рабочих, идущих на сельские работы, усиливает это движение.

Чем оно вызвано? Тем, что русские крестьяне все более разоряются, заработков в России все меньше вследствие общего застоя хозяйственной жизни, придавленной крепостниками и бесправием. Заработная плата в России держится на крепостнически низком уровне.

Средняя годовая плата сельскохозяйственному рабочему в России определяется в 62 рубля; прибавляя 46 рублей в год как стоимость продовольствия, получаем всю стоимость платы в 108 рублей в год. А в Германии средняя плата 180 рублей в год, т. е. без малого вдвое выше!! (В Англии, заметим в скобках, плата сельскому рабочему составляет 300 рублей, а в Америке 500 рублей в год.)

Естественно, что из бесправной, голодной и нищенской России сотни тысяч рабочих бегут на заработки в Германию, заходя и дальше – в Данию, в Швейцарию, во Францию. Рабочие учатся там видеть более высокую культуру, неизмеримо лучшую обработку земли, несравненно более высокие урожаи, а главное – политическую свободу, свободу рабочей печати и рабочих организаций.

И вот, гг. помещики спорят: одни говорят, что для хозяина полезно это массовое обучение наших рабочих лучшим приемам земледелия. Другие же помещики возмущаются тем, что отход рабочих повышает заработную плату на местах ухода.

В России, вообще говоря, – ив русском законодательстве в особенности – господствует мнение этих вторых помещиков, которые желали бы видеть крестьян «оседлыми» (т. е. привязанными к земле), покорными (чтобы им некуда было двинуться), забитыми, одичалыми (чтобы не видели, как можно жить лучше и как живут рабочие лучше в других странах).

К счастью, эти крепостники-помещики, как ни ломают они, как ни уродуют русскую жизнь, – уже бессильны остановить всемирный капитализм, вырывающий и русского мужика из его медвежьего захолустья.

Написано 10 (23) мая 1913 г.

Напечатано 18 мая 1913 г. в газете «Правда» № 113. Подпись: Д.

Печатается по тексту газеты

Нехорошо!

(Еще раз вниманию читателей «Луча» и «Правды»)

В № 102 «Правды»[19] я обратил внимание товарищей-читателей на фельетон «Луча» в №№ 93 и 94.

Я сравнивал этот фельетон с печатавшимися одновременно в «Правде» статьями «Спорные вопросы»[20]. Я говорил: «Правда» в этих статьях дает читателю факты и документы для решения спорных вопросов организации и тактики, а «Луч» в указанном фельетоне дает сплетню и личные выходки, которые не помогут рабочим разобраться в споре, а лишь засорят их головы.

Я говорил, что фельетон этот пишет о деятелях 1905 года тем языком, каким пишут о них в органах перепуганных помещиков и обозленных на рабочих либералов.

«Луч» выслал против меня раб. Германа. Раб. Герман – человек очень решительный и за словом в карман не лезет. Поэтому обругал он меня очень круто. Я-де «хочу ввести в заблуждение товарищей-читателей», и говорю «заведомую неправду», и ничего из того, что я говорю, в действительности не было. Обвинив меня таким образом в целом ряде преступлений, раб. Герман перечисляет заглавия ряда статей из «Луча» и на том кончает свою статью.

Хорошо! Ну, а как же быть с тем фельетоном в «Луче», о котором я в действительности говорил и который цитировал? О нем раб. Герман во всей своей статье ни словом не упомянул, правильности слов, которые я из него привел, и не попытался оспорить, моей характеристике этого фельетона, как недопустимого в рабочей прессе, ничего не противопоставил. Как же это так? Обругали вы меня, человек хороший, вовсю, а ни единого словечка из того, что я говорил о фельетоне «Луча», опровергнуть не только не смогли, но и не попытались.

Был в №№ 93 и 94 фельетон, о котором я писал? – Был. Так какое же право вы имеете писать, что «ничего подобного в действительности не было»?

Наполнен ли этот фельетон сплетней и дрязгой вместо спокойного разбора разногласий? Вы против этого словечка не осмелились сказать! Какое же вы право имеете заподозривать меня в желании «ввести в заблуждение товарищей»?

Соображали ли вы, что вы писали? Подумали ли вы, что обвиняя сотрудника рабочей газеты в «заведомой неправде» и желании «ввести читателей в заблуждение», вы должны быть готовы к ответу – не передо мной, а перед всеми теми, кто стоит за «Правду», т. е. перед ее рабочими читателями.

Вы взялись защищать «Луч» от моего обвинения в том, что фельетон в его 93 и 94 №№ не разъясняет спорных вопросов, а засаривает головы читателей сплетней и «личностями». И для этого вы поместили на страницах этого же «Луча» ряд необоснованных обвинений и явных клевет («Читатель» (т. е. – я) хочет ввести в заблуждение товарищей-читателей), т. е. сделали как раз то, в чем я и обвинял «Луч» за фельетон в № 94. Своей статьей вы подтвердили мое обвинение «Луча», а не опровергли его.

Теперь вы, быть может, скажете: все это произошло от моей неопытности. Хорошо! Но ведь вашу статейку просматривала редакция. Почему она не предостерегла вас? Почему она не указала вам, что обвиняя меня, вы первым делом должны были опровергнуть мои слова о тех фактах, о которых у меня шла речь, а не обойти эти факты новым молчанием? Почему? – Очевидно потому, что редакция знала, что все, что я сказал о фельетоне в №№ 93 и 94 – правда, знала, что опровергнуть меня нельзя. И поэтому выпустила вас на предмет простой руготни, т. е. опять-таки повторила свой прием, за который именно я ее и обвинял в первой статье.

Хорошую ли роль сыграли вы – подписывающийся «рабочий» – в руках редакции «Луча»?

«Правда» № 114, 19 мая 1913 г. Подпись: Читаmель

Печатается по тексту газеты «Правда»

Помещичье землеустройство

В бюджетных прениях IV Государственной думы было, как и всегда, непомерно много хлама. И потуги Маркова 2-го подставить ножку Коковцову, – и потуги Коковцова «заговорить» фразами крепостнический характер «нашей» политики и нашего бюджета, – и потуги кадетов заверить доверчивую публику, будто Коковцов «признал нужным считаться» в IV Думе именно с кадетами, – все это скучный, избитый, лицемерный хлам.

Но в куче хлама есть зернышки истины. Их старались поглубже запрятать Марковы, Коковцовы, Шингаревы. Их стоит извлечь наружу.

«Я остановился так долго на вопросе землеустройства, – восклицал Коковцов 13 мая, – потому что в этом деле действительно заключена вся разгадка будущего России…»

Не обо «всей» разгадке и не о «будущем» вообще надо говорить, а о будущем третьеиюньской системы всесилия «бюрократии» и крепостников-помещиков. При старом укладе деревни нам нельзя сохранить власти – так решили эти помещики, наученные горьким опытом. Чтобы сохранить ее, нужно по-своему провести переделку старой деревни в буржуазную. Вот основа и суть «вопроса землеустройства».

«… Удастся ли правительству это сделать, принесет ли оно (землеустройство) всю ту пользу, которая имеется в виду как правительством, так и законодательными учреждениями, – продолжает министр, – это покажет будущее…»

Будущее все откроет и все покажет, спору нет. Оно покажет итоги усилий крепостников и усилий пролетариата, идущего во главе демократии. Но цифры «серьезного» (на кадетскую мерку) г-на Коковцова ровно ничего не показывают. Число заявлений о землеустройстве быстро растет – восторгается Коковцов и восторгаются правые в Думе. Этих заявлений было в 1907 г. – 221 тыс., в 1908 г. – 385 тыс., в 1909 г. – 711 тыс., в 1910 г. – 651 тыс., в 1911 г. – 683 тыс., в 1912 г. – 1183 тыс., всего – 3834 тыс.

«Устроено» же 1 592 000 дворов.

Таковы министерские «доказательства» и материалы для суждения о будущем.

А вот того же 13-го мая правительственная газета «Новое Время» приводит данные земской подворной переписи по Самарскому уезду в 1911 году. Число «укрепленцев» в этом уезде дошло почти до 40 % – то есть выше среднего по России. Уезд, значит, самый «благоприятный» для правительства.

И что же оказалось? Из общего числа «укрепленцев» настоящих хуторян менее трех на сто (2,9 %); выделилось на отруба всего 1/16 (6,5 %), а свыше девяти десятых (90,6 %) владеют землей чересполосно!!

Девять десятых «укрепленцев» хозяйничают по-прежнему чересполосно. Условия хозяйства даже ухудшились, потому что чересполосицу прежде могла хотя немного «исправлять» община посредством частых переделов.

Всего за 4 года уже третья часть укрепленной земли перешла в другие руки. Растет обезземеление, а еще быстрее обнищание крестьян, растет путаница полос. Растет невероятная нужда в деревне. Растут голодовки. Растет число обезземеленных крестьян, чистых пролетариев. Растет число нищих «тоже-хозяев», запутанных в прежней кабале и чересполосице вследствие пресловутого помещичьего землеустройства.

Очевидно, этой кабалы не разрешит помещичье землеустройство крестьянских земель. Ее могло бы устранить только землеустройство на широких демократических началах.

Написано 16 (29) мая 1913 г.

Напечатано 21 мая 1913 г. в газете «Правда» № 115

Печатается по тексту газеты

Вооружения и капитализм

Англия – одна из самых богатых, самых свободных и самых передовых стран мира. Горячка вооружений охватила уже давно английское «общество» и английское правительство – совершенно так же, как французское, германское и т. д.

И вот, английская печать, – особенно рабочая, – приводит теперь интереснейшие данные, которые показывают хитрую капиталистическую «механику» вооружений. Морские вооружения Англии особенно велики. Судостроительные заводы Англии (Викерс, Армстронг, Броун и др.) пользуются мировой известностью. Сотни и тысячи миллионов рублей расходуются Англией и другими странами на приготовления к войне, – разумеется, все это делается исключительно в интересах мира, в интересах охраны культуры, в интересах родины, цивилизации и т. д.

А в качестве акционеров и директоров предприятий судостроительных, пороховых, динамитных, пушечных и т. д. мы видим адмиралов и знаменитейших государственных деятелей Англии из обеих партий: и консервативной, и либеральной. Золотой дождь льется прямо в карманы буржуазных политиков, которые составляют тесную международную шайку, подстрекающую народы к соревнованию в деле вооружений и стригущую эти доверчивые, глупые, тупые и покорные народы, как стригут овец!

Вооружения считаются национальным делом, патриотическим делом; предполагается, что все строго оберегают тайну. А судостроительные и пушечные, динамитные и ружейные фабрики и заводы представляют из себя международные предприятия, в которых капиталисты разных стран дружно надувают и обдирают, как липку, «публику» разных стран, строя суда или пушки одинаково для Англии против Италии, для Италии против Англии.

Хитрая капиталистическая механика! Цивилизация, порядок, культура, мир – и грабеж сотен миллионов рублей дельцами и аферистами капитала судостроительного, динамитного и пр.!

Англия входит в тройственное соглашение, враждебное тройственному союзу. Италия входит в тройственный союз. Знаменитая фирма Викерс (Англия) имеет отделения в Италии. Акционеры и директора этой фирмы науськивают (через продажные газеты и через продажных парламентских «деятелей» консерваторов, либералов, все равно) Англию на Италию и обратно. А прибыль берут и с рабочих Англии и с рабочих Италии, обдирают народ и здесь и там.

Консервативные и либеральные министры и члены палаты – почти все участники этих фирм. Рука руку моет. Сын «великого» либерального министра Гладстона – директор фирмы Армстронг. Контр-адмирал Бэйкон, известнейший морской специалист и высший чин «ведомства» в Англии, переходит на службу к фабрике артиллерийских орудий в Ковентри на жалованье в 7000 фунтов стерлингов (свыше 60 000 рублей), а английский первый министр получает 5000 фунтов (около 45 000 рублей).

То же самое происходит, разумеется, во всех капиталистических странах. Правительства – приказчики класса капиталистов. Приказчикам платят хорошо. Приказчики – сами пайщики. А овечек стригут вместе под шумок речей о «патриотизме»…

Написано 16 (29) мая 1913 г.

Напечатано 21 мая 1913 г. в газете «Правда» № 115. Подпись: Φρ.

Печатается по тексту газеты

О беспомощности и растерянности (заметка)

Причины распада и развала среди современных социал-демократов и «почти социал-демократов» – не только внешние (преследования и пр.), но и внутренние. Громадное число старых «видных работников» совершенно растерялись, ровно ничего не поняли в новом положении вещей (контрреволюция третьеиюньской системы) и беспомощным «метанием» сегодня влево, завтра вправо вносят безысходную путаницу во все, за что берутся.

Образец этой растерянности, беспомощности и путаницы – статья А. Власова в № 109 (195) «Луча».

В статье А. Власова нет ни единой мысли, ни единого живого слова. Сплошь – путаница и беспомощное ковыляние за ликвидаторами при бессильных потугах отмежеваться от них. Неверно, что партия у нас создавалась иногда «раньше» «без самих рабочих», или что «деятельность подполья сводилась большей частью (!!?) к отвлеченной (!?) пропаганде идей социализма». История старой «Искры» (1900–1903), создавшей программу и основы тактики партии, вполне опровергает это. Неверно, что задача партии теперь «открытая работа (!!?), но тайная организация ее». Не понял А. Власов абсолютно, в чем ликвидаторское содержание лозунга «борьба за открытую партию», – хотя в № 108 (312) «Правды» это в десятый раз самым популярным образом разъяснено.