Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 5. Май – декабрь 1901

Г-н Булгаков в возражение против Марксовой теории дифференциальной ренты указывает на то, что «все эти различия (различия в условиях производства земледельческих продуктов) противоречивы и могут» (курсив наш) «взаимно уничтожать друг друга, – расстояние, как это указывал уже Родбертус, может парализоваться плодородием, различное же плодородие может выравниваться более усиленным производством на участках большего плодородия» (I, 81). Напрасно только забывает наш строгий ученый о том, что Маркс отметил этот факт и сумел дать ему не такую однобокую оценку. «Ясно, – пишет Маркс, – что эти два различные основания дифференциальной ренты, плодородие и положение» (земельных участков) «могут действовать в противоположном направлении. Земельный участок может быть хорошо расположен и очень мало плодороден, и наоборот. Это обстоятельство важно, ибо оно объясняет нам, почему при распашке земли в данной стране переход может совершаться точно так же от лучшей земли к худшей, как и наоборот. Наконец, ясно, что прогресс социального производства вообще действует, с одной стороны, нивелирующим образом на положение» (земельных участков) «как на основание дифференциальной ренты, создавая местные рынки, создавая положение посредством проведения путей сообщения; а, с другой стороны, усиливает различия в местном положении земельных участков как посредством отделения земледелия от промышленности, так и посредством образования крупных центров производства наряду с обратной стороной этого явления: усилением относительного одиночества деревни» (relative Vereinsamung des Landes) («Das Kapital», III, 2, 190){58}. Таким образом, в то время как г. Булгаков с победоносным видом повторяет давно известное указание на возможность взаимного уничтожения различий, Маркс ставит дальнейший вопрос о превращении этой возможности в действительность и показывает, что рядом с нивелирующими влияниями наблюдаются и дифференцирующие. Конечный итог этих взаимно-противоречивых влияний состоит, как всякий знает, в том, что во всех странах и повсюду существуют громадные различия между земельными участками по плодородию и положению их. Возражение г. Булгакова свидетельствует только о полной непродуманности его замечаний.

Понятие последней наименее производительной затраты труда и капитала – продолжает возражать г. Булгаков – «одинаково без критики употребляется и Рикардо и Марксом. Нетрудно видеть, какой элемент произвола вносится этим понятием: пусть на землю затрачивается 10а капитала, причем каждое последующее а отличается убывающей производительностью; общий продукт почвы будет А. Очевидно, средняя производительность каждого а будет равна А/10, и если весь капитал рассматривать как одно целое, то цена будет определяться именно этой средней его производительностью» (I, 82). Очевидно – скажем мы на это – что г. Булгаков за своими пышными фразами об «ограниченности производительных сил земли» просмотрел мелочь: ограниченность земли. Эта ограниченность – совершенно независимо от какой бы то ни было собственности на землю – создает известного рода монополию, именно: так как земля вся занята фермерами, так как спрос предъявляется на весь хлеб, производимый на всей земле, в том числе и на самых худших и на самых удаленных от рынка участках, то понятно, что цену хлеба определяет цена производства на худшей земле (или цена производства при последней, наименее производительной затрате капитала). «Средняя производительность» г. Булгакова есть пустое арифметическое упражнение, ибо действительному образованию этой средней препятствует ограниченность земли. Чтобы образовалась эта «средняя производительность» и определила собой цены, для этого необходимо, чтобы каждый капиталист не только мог вообще приложить капитал к земледелию (настолько в земледелии есть, как мы уже говорили, свобода конкуренции), но также, чтобы каждый капиталист мог всегда – сверх наличного числа земледельческих предприятий – основать новое земледельческое предприятие. Будь это так, тогда между земледелием и промышленностью никакой разницы не было бы, тогда никакой ренты не могло бы возникнуть. Но именно ограниченность земли делает то, что это не так.

Пойдем далее. Мы рассуждали до сих пор, совершенно оставляя в стороне вопрос о собственности на землю; мы видели, что такой прием обязателен и ввиду логических соображений, и ввиду исторических данных, свидетельствующих о возникновении и развитии капиталистического земледелия при всяких формах землевладения. Введем теперь это новое условие. Предположим, что вся земля находится в частной собственности. Как отразится это на ренте? Дифференциальная рента будет отобрана землевладельцем, на основании его права собственности, у фермера; так как дифференциальная рента есть избыток прибыли сверх нормальной, средней прибыли на капитал, и так как свобода конкуренции в смысле свободы вложения капитала в сельское хозяйство в земледелии есть (respective[37] создается капиталистическим развитием), то землевладелец всегда найдет фермера, удовлетворяющегося средней прибылью и отдающего ему, землевладельцу, сверхприбыль. Частная собственность на землю не создает дифференциальной ренты, а только перемещает ее из рук фермера в руки землевладельца. Ограничивается ли этим влияние частной поземельной собственности? Можно ли предположить, что землевладелец даром позволит фермеру эксплуатировать ту худшую и хуже всех расположенную землю, которая дает только среднюю прибыль на капитал? Конечно, нет. Землевладение есть монополия, и на основании этой монополии землевладелец потребует платы с фермера и за эту землю. Эта плата будет абсолютной рентой, не стоящей ни в какой связи с различной производительностью различных затрат капитала и вытекающей из частной собственности на землю. Обвиняя Маркса в произвольном двояком толковании одной и той же монополии, г. Булгаков не дал себе труда подумать, что мы имеем дело действительно с двоякой монополией; во-первых, мы имеем монополию хозяйства (капиталистического) на земле. Эта монополия вытекает из ограниченности земли, являясь поэтому необходимой во всяком капиталистическом обществе. Ведет эта монополия к тому, что цену хлеба определяют условия производства на худшей земле, а избыточная прибавочная прибыль, приносимая затратой капитала на лучшей земле или более производительной затратой капитала, образует дифференциальную ренту. Рента эта возникает совершенно независимо от частной поземельной собственности, которая только дает возможность землевладельцу отобрать ее у фермера. Во-вторых, мы имеем монополию частной собственности на землю. Ни логически, ни исторически эта монополия с предыдущей неразрывно[38] не связана. Ничего необходимого для капиталистического общества и для капиталистической организации земледелия эта монополия из себя не представляет. С одной стороны, мы вполне можем мыслить капиталистическое земледелие без частной собственности на землю, и многие последовательные буржуазные экономисты требовали национализации земли. С другой стороны, мы и в действительности встречаем капиталистическую организацию земледелия при отсутствии частной поземельной собственности, напр., на землях государственных и общинных. Поэтому различать эти двоякого рода монополии безусловно необходимо, а следовательно, необходимо наряду с дифференциальной рентой признать и существование абсолютной ренты, которую порождает частная собственность на землю[39].

Возможность происхождения абсолютной ренты из прибавочной стоимости земледельческого капитала Маркс объясняет тем, что в земледелии доля переменного капитала в общем составе капитала выше среднего (предположение вполне естественное при несомненной отсталости земледельческой техники сравнительно с промышленной). Раз это так – следовательно, стоимость земледельческих продуктов вообще выше их цены производства, а прибавочная стоимость выше прибыли. Между тем, монополия частной поземельной собственности препятствует этому излишку войти целиком в процесс выравнивания прибыли, и абсолютная рента берется из этого излишка[40].

Г-н Булгаков очень недоволен этим объяснением и восклицает: «Что же за вещь такая – эта прибавочная ценность, что ее как сукна или хлопка или другого какого-либо товара может хватать или не хватать для покрытия возможного спроса. Прежде всего, это не материальная вещь, это – понятие, служащее для выражения определенного общественного отношения производства» (I, 105). Это противоположение «материальной вещи» – «понятию» представляет из себя наглядный образчик той схоластики, которую так любят в настоящее время преподносить под видом «критики». Какое значение могло бы иметь «понятие» о доле общественного продукта, если бы этому понятию не соответствовали определенные «материальные вещи»? Прибавочная ценность есть денежный эквивалент прибавочного продукта, который состоит из определенной доли сукна, хлопка, хлеба и всех прочих товаров. («Определенность» надо понимать, конечно, не в том смысле, что наука может конкретно определить эту долю, а в том смысле, что известны условия, определяющие в общих чертах размер этой доли.) В земледелии прибавочный продукт больше (в пропорции к капиталу), чем в других отраслях промышленности, и этого излишка (не входящего в выравнивание прибыли вследствие монополии поземельной собственности) может, естественно, «хватать или не хватать на покрытие спроса» со стороны монополиста-землевладельца.

Мы можем избавить читателя от подробного изложения той теории ренты, которую создал г. Булгаков, по собственному скромному замечанию, «собственными силами», «идя своим путем» (I, 111). Достаточно нескольких замечаний, чтобы охарактеризовать этот продукт «последней наименее производительной затраты» профессорского «труда». «Новая» теория ренты построена по старинному рецепту: «назвался груздем, полезай в кузов». Раз свобода конкуренции, – тогда уже не должно быть абсолютно никаких ограничений ее (хотя такой абсолютной свободы конкуренции нигде никогда и не существовало). Раз монополия, – кончено дело. Значит, рента берется вовсе не из прибавочной ценности, вовсе даже не из земледельческого продукта; она берется из продукта неземледельческого труда, это просто – дань, налог, вычет из всего общественного производства, вексель землевладельца. «Земледельческий капитал с своей прибылью и земледельческий труд, вообще земледелие, как область приложения труда и капитала, составляют, таким образом, status in statu[41] в капиталистическом царстве… все (sic!) определения капитала, прибавочной ценности, заработной платы и ценности вообще в применении к земледелию оказываются величинами мнимыми» (I, 99).

Так. Так. Отныне все ясно: и капиталисты и наемные рабочие в земледелии – все это величины мнимые. Но если г. Булгакову случается так зарапортоваться, то он иногда рассуждает и не совсем неразумно. Через четырнадцать страниц мы читаем: «Производство земледельческих продуктов стоит обществу известного количества труда; это – их ценность». Отлично. Значит, уже по крайней мере «определения» ценности – величины не совсем мнимые. Дальше: «Раз производство организовано капиталистически, и во главе производства стоит капитал, то цена хлеба определится по ценам производства, значит будет произведен учет производительности данного приложения труда и капитала сравнительно с сред необщественною». Прекрасно. Значит, и «определения» капитала, прибавочной ценности и заработной платы – величины не совсем мнимые. Значит, и свобода конкуренции (хотя и не абсолютная) имеется налицо, ибо без перехода капитала из земледелия в промышленность и обратно невозможен был бы «учет производительности сравнительно с сред необщественною». Дальше: «Благодаря же земельной монополии цена поднимается выше ценности, до тех границ, до которых позволяют условия рынка». Превосходно. Но только где же это видывал г. Булгаков, чтобы дань, налог, вексель и проч. зависели от условий рынка? Если благодаря монополии цена поднимается до границ, допускаемых условиями рынка, то все отличие «новой» теории ренты от «старой» состоит в том, что шедший «своим путем» автор не понял, с одной стороны, разницы между влиянием ограниченности земли и влиянием частной собственности на землю, а с другой стороны, – связи между понятием «монополия» и понятием «последняя наименее производительная затрата труда и капитала». Удивляться ли после этого, что еще через семь страниц (I, 120) г. Булгаков совсем забыл уже о «своей» теории и рассуждает о «способе дележа этого (земледельческого) продукта между землевладельцем, капиталистическим фермером и сельскохозяйственными рабочими»? Блестящий финал блестящей критики! Замечательный результат новой, обогатившей отныне науку политической экономии, булгаковской теории ренты!

III. Машины в сельском хозяйстве

Перейдем теперь к «замечательной», по отзыву г. Булгакова, работе Герца («Die agrarischen Fragen im Verhältniss zum Sozialismus». Wien, 1899[42]. Русский перевод А. Ильинского, С.-Петерб. 1900). Нам придется, впрочем, некоторое время разбирать одинаковые доводы обоих этих писателей совместно.

Вопрос о машинах в сельском хозяйстве и, в тесной связи с ним, вопрос о крупном и мелком производстве в земледелии служат для «критиков» особенно часто поводом к «опровержению» марксизма. Ниже мы подробно разберем некоторые приводимые ими детальные данные, а теперь рассмотрим относящиеся сюда общие соображения. Критики посвящают целые страницы подробнейшим рассуждениям насчет того, что машины в земледелии встречают больше трудностей применения, чем в промышленности, и потому применяются меньше и имеют меньше значения. Все это бесспорно и совершенно определенно было указано, например, и тем самым Каутским, одно имя которого приводит гг. Булгакова, Герца и Чернова в состояние, близкое к невменяемости. Но этот бесспорный факт нимало не опровергает того, что применение машин быстро развивается и в земледелии, оказывая на него могучее преобразующее действие. Критики могут только «отговариваться» от этого неизбежного вывода посредством таких, например, глубокомысленных рассуждений:… «Земледелие характеризуется господством природы в процессе производства, несвободой человеческой воли» (Булгаков, I, 43)… «вместо неуверенной и неточной работы человека она» (машина в промышленности) «с математической правильностью выполняет как микроскопические, так и колоссальные работы. Машина не может сделать ничего подобного (?) относительно производства земледельческих продуктов, ибо до сих пор рабочий инструмент этот находится в руках не у человека, а у матери-природы. Это – не метафора» (там же). Это действительно не метафора, а просто пустая фраза, ибо всякий знает, что паровой плуг, рядовая сеялка, молотилка и т. п. делают работу более «уверенной и точной», а следовательно, сказать «ничего подобного» – значит сказать пустяки! Точно так же, как сказать, что машина в земледелии «не может ни в какой мере (sic!) революционизировать производство» (Булгаков, I, 43–44, причем цитируются специалисты по сельскохозяйственному машиностроению, которые, однако, говорят только о сравнительном отличии машин сельскохозяйственных и промышленных), или сказать: «машина не только не может здесь превратить работника в свой придаток (?), но этому работнику остается по-прежнему роль руководителя процесса» (44) например, подавальщику при молотилке?

Превосходство парового плуга г. Булгаков старается ослабить ссылками на Штумпфе и Кутцлеба (писавших о способности мелкого хозяйства конкурировать с крупным) в противоположность выводам специалистов по сельскохозяйственному машиностроению и сельскохозяйственной экономии (Фюлинга, Перельса), причем фигурируют доводы вроде того, что возможность паровой вспашки требует особой почвы[43] и «чрезвычайно обширных размеров имений» (по мнению г. Булгакова, это довод не против мелкого хозяйства, а против парового плуга!), что при глубине борозды в 12 дюймов работа скота дешевле, чем пара, и т. п. Подобными доводами можно исписать целые тома, нисколько не опровергнув этим ни того, что паровой плуг дал возможность чрезвычайно глубокой вспашки (и глубже, чем на 12 дюймов), ни того, что применение его быстро развивалось: в Англии в 1867 г. его применяли только 135 имений, в 1871 г. было уже в употреблении больше 2000 паровых плугов (Каутский); в Германии число хозяйств, употреблявших паровые плуги, поднялось с 1882 по 1895 г. с 836 до 1696.

По вопросу о сельскохозяйственных машинах г. Булгаков цитирует неоднократно Фр. Бензинга, «автора специальной монографии о сельскохозяйственных машинах», как он его аттестует (I, 44). Было бы большой несправедливостью, если бы мы не отметили и в данном случае, как цитирует г. Булгаков и как побивают его им же вызываемые свидетели.

Утверждая, что «конструкция» Маркса о более быстром росте постоянного капитала по сравнению с переменным неприложима к земледелию, г. Булгаков ссылается на необходимость все большей затраты рабочей силы по мере увеличения производительности земледелия и цитирует, между прочим, расчет Бензинга. «Общая потребность в человеческом труде выражается при разных системах хозяйства так: при трехпольном хозяйстве – 712 рабочих дней; при норфолькском плодопеременном хозяйстве – 1615 рабочих дней; при плодопеременном хозяйстве с значительным производством свеклы – 3179 рабочих дней» на 60 гектаров. (Franz Bensing. «Der Einfluss der landwirtschaftlichen Maschinen auf Volks- und Privatwirtschaft», Breslau, 1897, S. 42[44]. Булгаков, I, 32.) Беда только в том, что Бензинг этим расчетом хочет доказать именно растущую роль машин: применяя эти цифры ко всему сельскому хозяйству Германии, Бензинг вычисляет, что наличных сельскохозяйственных рабочих хватило бы только для обработки земли по трехпольной системе, и что, следовательно, введение плодоперемена было бы вообще невозможно, если бы не применялись машины. Так как известно, что при господстве старого трехполья машины почти совсем не употреблялись, то расчет Бензинга доказывает обратное тому, что хочет доказать г. Булгаков; именно: этот расчет доказывает, что рост производительности земледелия необходимо должен был идти в связи с более быстрым ростом постоянного капитала по отношению к переменному.

Другой раз, утверждая, что «существует коренная (sic!) разница между ролью машины в обрабатывающей промышленности и в земледелии», г. Булгаков цитирует слова Бензинга: «сельскохозяйственные машины не способны к такому безграничному повышению производства, как промышленные…» (I, 44). И опять не везет г. Булгакову. Бензинг отмечает эту, вовсе не «коренную» разницу между земледельческими и промышленными машинами в начале VI главы, которая озаглавлена: «Влияние сельскохозяйственных машин на валовой доход». Разобрав подробно по отношению к каждому отдельному виду машин данные специальной сельскохозяйственной литературы и особо произведенной им анкеты, Бензинг получает такой общий вывод: увеличение валовой выручки получается при употреблении парового плуга – на 10 процентов, рядовой сеялки – на 10 процентов, молотилки – на 15 процентов, кроме того рядовая сеялка сберегает 20 процентов семян, и только при употреблении машины для сбора картофеля замечается понижение валовой выручки на 5 процентов. Утверждение г. Булгакова: «во всяком случае, паровой плуг есть единственная из сельскохозяйственных машин, в пользу которой могут быть приведены известные технические соображения» (I, 47–48), во всяком случае опровергнуто тем самым Бензингом, на которого неосторожный г. Булгаков тут же ссылается.

Чтобы дать возможно более точное и цельное представление о значении машин в сельском хозяйстве, Бензинг дает ряд подробнейших расчетов о результатах хозяйничанья без машин, с одной, с двумя и т. д. и, наконец, со всеми важнейшими машинами, включая и паровой плуг и сельскохозяйственные подвозные железные дороги (Feldbahnen). Оказывается, что при отсутствии машин валовая выручка = 69 040 маркам, расход = 68 615 маркам, чистый доход = 425 маркам или по 1,37 марки с гектара, а при употреблении всех важнейших машин валовой доход = 81 078 маркам, расход = 62 551,5 марки, чистый доход = 18 526,5 марки, т. е. по 59,76 марки с гектара, то есть более чем в сорок раз выше. И это влияние одних только машин, ибо система хозяйства предположена неизменной! Что применение машин сопровождается, как показывают те же расчеты Бензинга, громадным ростом постоянного капитала и уменьшением переменного (т. е. капитала, расходуемого на рабочую силу, и самого числа рабочих), это разумеется само собою. Одним словом, работа Бензинга всецело опровергает г. Булгакова и доказывает как превосходство крупного хозяйства в земледелии, так и применимость к последнему закона о росте постоянного капитала на счет переменного.

Одно только сближает г. Булгакова и Бензинга: это то, что последний стоит на чисто буржуазной точке зрения, совершенно не понимает присущих капитализму противоречий и преблагодушно закрывает глаза на вытеснение рабочих машинами и т. п. О Марксе этот умеренный и аккуратный ученик немецких профессоров говорит с такой же ненавистью, как и г. Булгаков. Только Бензинг последовательнее: он называет Маркса «противником машин» вообще, и в земледелии и в промышленности, так как, дескать, Маркс «извращает факты», толкуя о вредном влиянии машин на рабочих и вообще приписывая машинам всякие беды (Bensing, 1. с, S. 4, 5, 11[45]). Отношение г. Булгакова к Бензингу паки и паки показывает нам, что перенимают у буржуазных ученых гг. «критики» и на что они смотрят сквозь пальцы.

Какого сорта «критика» Герца, это достаточно видно из такого примера: на стр. 149 (русск. пер.) он обвиняет Каутского в «фельетонных приемах» и на стр. 150 «опровергает» утверждение о превосходстве крупного производства по употреблению машин такими доводами: 1. посредством товариществ покупка машин доступна и мелким хозяйствам. Это, изволите видеть, опровергает факт большей распространенности машин в крупных хозяйствах! Кому более доступны блага товарищеского соединения, об этом мы во втором очерке особо побеседуем с Герцем. 2. Давид показал в «Sozialistische Monatshefte»{59} (V, 2), что употребление машин в мелких хозяйствах «широко распространено и сильно возрастает… что и рядовая сеялка часто (sic!) встречается даже в очень мелких хозяйствах. То же самое с сенокосилками и другими машинами» (S. 63, стр. 151 русск. пер.). А если читатель обратится к статейке Давида[46], то увидит, что он берет абсолютные цифры о числе хозяйств, употреблявших машины, а не процентное отношение этих хозяйств ко всему числу хозяйств данной группы (как делает, разумеется, Каутский).

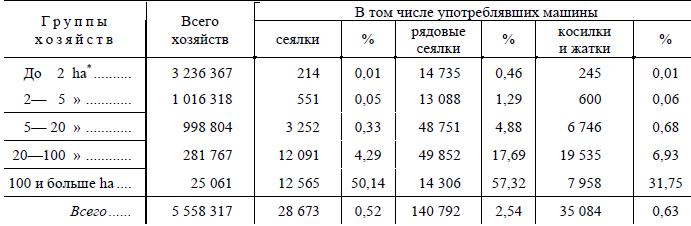

Сопоставим эти цифры, относящиеся ко всей Германии за 1895 год[47].

* Hektar – гектар. Ред.

Не правда ли, как подтверждаются этим слова Давида и Герца, что сеялки и косилки «часто» встречаются «даже в очень мелких хозяйствах»? И если Герц делает «вывод», что «со стороны статистики утверждение Каутского совершенно не выдерживает критики», то на чьей стороне наблюдаем мы в самом деле поистине фельетонные приемы?

Как курьез надо отметить, что, отрицая превосходство крупного хозяйства по употреблению машин, отрицая вызываемый этим факт чрезмерного труда и недостаточного потребления в мелком хозяйстве, «критики» сами, однако, когда им приходится касаться фактического положения дел (и когда они забывают о своей «главной задаче» – опровержении «ортодоксального» марксизма), беспощадно себя побивают. «Крупное хозяйство, – говорит, напр., г. Булгаков во II томе своей книги (стр. 115), – работает всегда капиталоинтенсивнее, чем мелкое, и потому, естественно, отдает предпочтение механическим факторам производства, сравнительно с живой рабочей силой». Что г. Булгаков, в качестве «критика», склоняется, вслед за гг. Струве и Туган-Барановским, к вульгарной экономии, противополагая механические (факторы производства» живым, – это, действительно, вполне «естественно». Но естественно ли было, что он так неосторожно отрицал превосходство крупного хозяйства?

О концентрации в сельскохозяйственном производстве г. Булгаков выражается не иначе, как «мистический закон концентрации» и т. п. Но вот приходится ему иметь дело с английскими данными, и оказывается, что тенденция к концентрации ферм имела место с 50-х годов вплоть до конца 70-х. «Мелкие потребительские хозяйства, – пишет г. Булгаков, – соединялись в более крупные. Эта консолидация земельных участков представляется отнюдь не результатом борьбы крупного и мелкого производства (?), а сознательного (!?) стремления лендлордов к повышению своей ренты соединением нескольких мелких хозяйств, плативших весьма низкую ренту, в крупное, могущее платить большую ренту» (I, 239). Вы понимаете, читатель: не борьба крупного с мелким, а вытеснение второго, как малодоходного, первым? «Раз хозяйство поставлено на капиталистическую ногу, то бесспорно, что, в известных границах, крупное капиталистическое хозяйство имеет несомненные преимущества над мелким капиталистическим» (I, 239–240). Если это бесспорно, то зачем же так шумит г. Булгаков и шумел (в «Начале») против Каутского, который начинает свою главу о крупном и мелком производстве (в «Аграрном вопросе») заявлением: «Чем более капиталистическим становится сельское хозяйство, тем более развивает оно качественное различие в технике между крупным и мелким производством»?