Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 5. Май – декабрь 1901

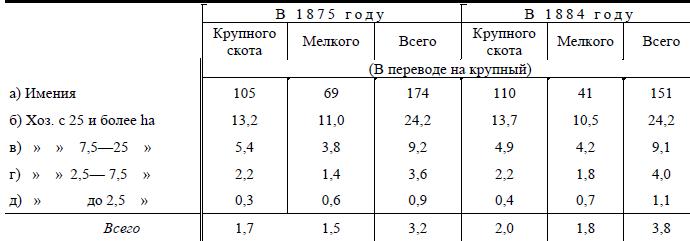

Прогресс сельского хозяйства в описываемой местности выразился особенно в улучшении скотоводства. При этом общее число штук скота уменьшилось. В 1875 году было 7208 штук скота (в переводе на крупный), в 1884–6993. Для огульной статистики это уменьшение количества скота служило бы признаком упадка скотоводства. На деле улучшилось качество скота, так что, если взять не число штук скота, а общин «живой вес» их, то получим 2 556 872 килограмма в 1875 г. и 2 696 107 кг. в 1884 году.

Капиталистический прогресс скотоводства сказывается не только, иногда даже не столько, в увеличении числа, сколько в улучшении качества, в замене худшего скота лучшим, в увеличении корма и т. д.

В крупнейших хозяйствах количество скота уменьшилось. В самых мелких возросло и возросло тем быстрее, чем мельче хозяйство. Казалось бы, прогресс мелкого производства и регресс крупного? то есть подтверждение теории Давида?

Но стоит взять данные о среднем весе скота, и иллюзия рассеивается.

* Различный мелкий скот переведен на крупный по обычным нормам. За один год по одному из 11 видов скота число штук определено приблизительно: данные есть только о весе, а не о числе штук.

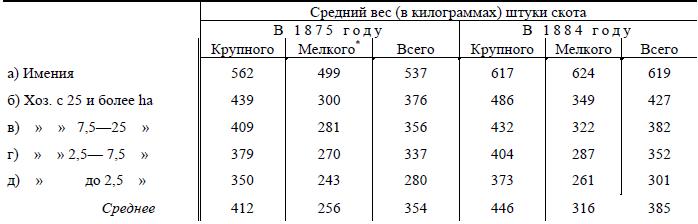

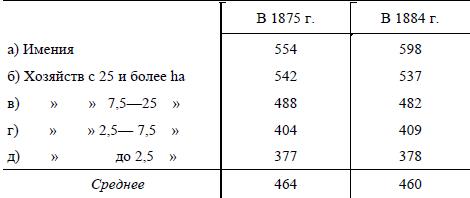

Первый вывод из этих данных состоит в том, что качество скота тем лучше, чем крупнее размеры хозяйства. Разница в этом отношении между хозяйствами капиталистическими и мелкокрестьянскими или полупролетарскими оказывается громадной. Например, в 1884 году эта разница между хозяйствами наибольшего и наименьшего размера превышает сто процентов: средний вес средней штуки скота в крупнокапиталистических хозяйствах 619 килограммов, а в полупролетарских – 301, т. е. более чем в два раза меньше! Можно судить поэтому, как поверхностно рассуждает Давид и его единомышленники, когда они предполагают одинаковость качества скота в крупном и мелком хозяйстве.

Выше мы уже указывали, что содержание скота вообще хуже в мелком хозяйстве. Теперь мы имеем фактическое подтверждение этого. Данные о живом весе скота дают самое точное представление обо всех условиях содержания скота: корм, помещение, работа, уход – все это суммируется, так сказать, в результатах, которые в монографии Дрекслера получили статистическое выражение. Оказывается, что все «прилежание» мелкого крестьянина в уходе за скотом – прилежание, воспетое нашим г. В. В. и немецким Давидом, – не в состоянии даже приблизительно уравновесить выгоды крупного производства, дающего продукт вдвое лучшего качества. Капитализм осуждает мелкого крестьянина на вечную маету, на бесполезное расхищение труда, – ибо тщательнейший уход за скотом при недостатке средств, при недостатке корма, при худом качестве скота, при худом помещении и проч. равносилен бесполезному расхищению труда. Буржуазная политическая экономия в своей оценке выдвигает на первый план не это разорение и угнетение крестьянина капитализмом, а «прилежание» трудящегося (трудящегося на капитал при самых худших условиях эксплуатации).

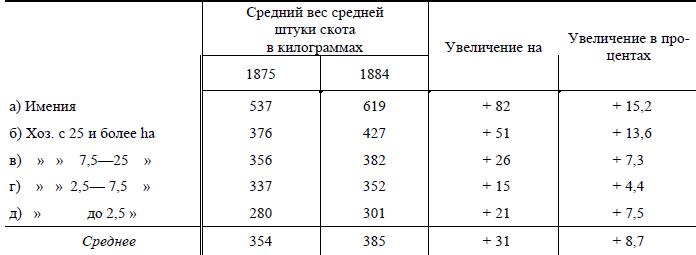

Второй вывод из приведенных данных состоит в том, что качество скота за указанное десятилетие улучшилось в среднем, улучшилось также во всех разрядах хозяйства. Но в результате этого общего улучшения различие условий скотоводства в крупном и мелком хозяйстве стало не менее, а более значительным. Общее улучшение не сравняло крупные и мелкие хозяйства, а углубило пропасть между ними, – ибо крупное хозяйство обгоняет мелкое в этом процессе улучшения. Вот сравнение среднего веса средней штуки скота по группам в 1875 и в 1884 годах:

Улучшение наибольшее в крупнокапиталистических, затем среднекапиталистических хозяйствах, совсем ничтожное в мелкокрестьянских и очень незначительное в остальных. Дрекслер, как и подавляющее большинство агрономов, пишущих по вопросам сельскохозяйственной экономии, заметил одну только техническую сторону дела. В своем пятом выводе из сравнения 1875 и 1884 годов он говорит: «Наблюдается весьма значительный прогресс в скотоводстве[121]: уменьшение числа голов скота и улучшение качества; средний живой вес штуки скота значительно повысился в каждой из трех групп деревень[122]. Это означает, что более или менее повсюду (ziemlich allgemein) произошло существенное улучшение в выращивании скота, в корме и в уходе за скотом».

Подчеркнутые нами слова: «более или менее повсюду» свидетельствуют как раз об игнорировании автором общественно-экономической стороны вопроса; «более» относится к крупным хозяйствам, «менее» к мелким. Дрекслер не заметил этого, ибо обратил внимание только на данные о группах деревень, а не о группах хозяйств разного типа.

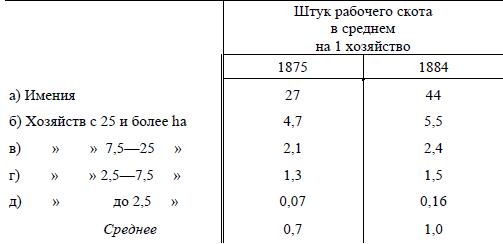

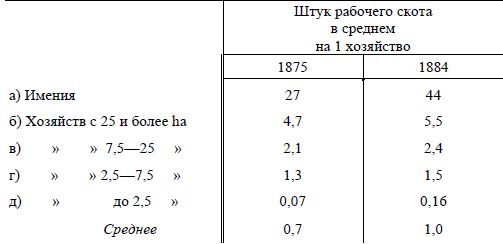

Перейдем теперь к данным о рабочем скоте, которые проливают свет на условия хозяйства в тесном смысле слова земледельческого. По количеству рабочего скота рассматриваемые нами хозяйства характеризуются такими цифрами:

Следовательно, хозяйства полупролетарские (до 2,5 ha – таких хозяйств в 1884 г. было 1109 из 1825) в громадном большинстве своем совершенно лишены рабочего скота. Эти хозяйства нельзя и считать земледельческими хозяйствами в настоящем значении слова. Во всяком случае, по условиям применения рабочего скота нельзя сравнивать с крупными хозяйствами такие, которые в 93 % или в 84 % вовсе не употребляют рабочего скота. Если же мы сравним в этом отношении крупные капиталистические хозяйства и мелкокрестьянские, то увидим, что в первых (группа а) 132 штуки рабочего скота приходится на 766 ha земли, в последних (группа г) 632 штуки на 1774 ha (1884 г.), т. е. в первых 1 штука рабочего скота приходится на шесть приблизительно гектаров, в последних – на три приблизительно гектара. Ясно, что мелкие хозяйства несут вдвое больший расход на содержание рабочего скота. Мелкое производство означает раздробление технических средств хозяйства и расхищение труда в силу этого раздробления.

Отчасти причиной этого раздробления является то, что мелким хозяйствам приходится прибегать к употреблению рабочего скота худшего качества, именно к употреблению коров в качестве рабочего скота. В общем числе штук рабочего скота был следующий процент коров:

Отсюда ясно видно, что употребление коров для полевых работ возрастает и что в полупролетарских и мелкокрестьянских хозяйствах главным рабочим скотом являются коровы. Давид склонен считать это прогрессом, – совершенно так же, как стоящий всецело на буржуазной точке зрения Дрекслер, который пишет в своих выводах: «Большое число мелких хозяйств перешло к более целесообразному для них употреблению коров в виде рабочего скота». «Целесообразнее» это для мелких хозяев потому, что дешевле. А дешевле потому, что лучший рабочий скот заменяется худшим. Восхищающий Дрекслеров и Давидов прогресс мелких крестьян всецело равняется прогрессу исчезающих ручных ткачей, которые переходят к все более и более худшим материалам, к отбросам фабричного производства.

Средний вес рабочих коров составлял в 1884 г. 381 килограмм[123], тогда как рабочих лошадей – 482 kg, а рабочих волов – 553 kg. Этот последний вид рабочего скота, наиболее сильный, составлял в 1884 г. более половины во всем составе рабочего скота крупных капиталистических хозяев; – около одной четверти у средних и мелких капиталистов; – менее одной пятой у мелких крестьян и менее десятой доли у полупролетарских хозяйств. След., чем крупнее хозяйство, тем выше качество рабочего скота. Средний вес средней штуки рабочего скота таков:

В общем и целом, следовательно, рабочий скот ухудшился. На деле, в крупных капиталистических хозяйствах мы видим значительное улучшение, во всех остальных застой или ухудшение. По качеству рабочего скота разница между крупным и мелким производством тоже возросла с 1875 по 1884 год. Переход мелких хозяйств к употреблению коров в качестве рабочего скота есть общее явление в Германии[124]. И наши данные доказывают с документальной точностью, что этот переход означает ухудшение условий с.-х. производства, означает увеличение нужды крестьянства.

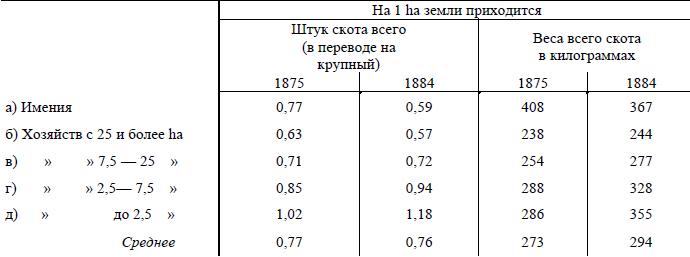

Чтобы закончить обзор данных монографии Дрекслера, приведем еще расчет количества и веса всего скота на единицу земельной площади, т. е. тот расчет, который Давид делает по данным германской с.-х. статистики вообще:

Данные о числе штук скота на 1 гектар земли, это – те данные, которыми ограничивается Давид. В нашем примере, как и в германском сельском хозяйстве в его целом, эти данные показывают уменьшение количества скота на единицу площади в крупных хозяйствах. В 1884 г., например, в полупролетарских хозяйствах приходится ровно вдвое больше скота на 1 ha, чем в крупнокапиталистических (1,18 против 0,59). Но мы знаем уже теперь, что в таком расчете сравниваются несравнимые вещи. Данные о весе скота показывают действительное соотношение хозяйств: крупное производство оказывается лучше поставленным и в этом отношении, имея maximum скота по весу на единицу площади, а следовательно, и maximum удобрения. Таким образом, вывод Давида, что удобрением лучше обеспечены, в общем и целом, мелкие хозяйства, прямо противоположен действительности. И при этом надо иметь в виду, что наши данные, во-первых, не касаются искусственных удобрений, покупка которых под силу только состоятельным хозяевам, а во-вторых, сравнение количества скота по весу приравнивает крупный и мелкий скот, приравнивает, например, 45 625 kg – вес 68 голов в крупном хозяйстве – и 45 097 kg – вес 1786 коз в мелких хозяйствах (1884 г.). На деле перевес крупных хозяйств в обеспечении навозным удобрением значительнее, чем показывают наши цифры[125].

Итог: посредством фразы «навоз – душа сельского хозяйства» Давид обошел общественно-экономические отношения в специально скотоводческом хозяйстве и представил дело в совершенно извращенном виде.

Крупное производство в капиталистическом земледелии имеет громадный перевес над мелким по качеству скота вообще, по качеству рабочего скота в частности, по условиям содержания скота, улучшения его и утилизации для удобрения.

XII. «Идеальная страна» с точки зрения противников марксизма в аграрном вопросе [126]

Земледельческие отношения и порядки в Дании представляют особенно много интеpeca для экономиста. Мы видели уже[127], как главный представитель ревизионизма в современной литературе по аграрному вопросу, Эд. Давид, усиленно использует пример датских сельскохозяйственных союзов и датской «мелкой крестьянской» (якобы) культуры. Генрих Пудор, работой которого пользуется Э. Давид, называет Данию «идеальной страной с.-х. товариществ»[128]. И у нас в России представители либерально-народнических взглядов не менее часто «козыряют» Данией против марксизма, в пользу теорий о жизнеспособности мелкого хозяйства в земледелии, – укажем, хотя бы, речь либерала Герценштейна в I Думе и народника Караваева во II Думе.

Сравнительно с другими европейскими странами, в Дании мы видим действительно наибольшую распространенность «мелкого крестьянского» хозяйства и наибольшее процветание земледелия, сумевшего приспособиться к новым требованиям и условиям рынка. Если возможно «процветание» мелкого земледелия в странах с товарным производством, то, конечно, Дания из всех европейских стран находится в наилучшем положении в этом отношении. Поэтому подробное ознакомление с аграрным строем Дании представляет двоякий интерес. Мы увидим на примере целой страны, каковы приемы ревизионизма в аграрном вопросе и каковы действительные основные черты капиталистических аграрных порядков в «идеальной» капиталистической стране.

Сельскохозяйственная статистика Дании организована по образцу других европейских стран. Но в некоторых отношениях она дает более подробные сведения и лучше разработанные цифры, позволяющие учесть такие стороны вопроса, которые обычно остаются в тени. Начнем с общих данных о распределении хозяйств на группы по размерам земельной площади. Обычную в Дании меру земли «гарткорн» мы будем переводить на гектары (ha), считая – на основании указаний датской с.-х. статистики – по 10 гектаров на 1 гарткорн[129].

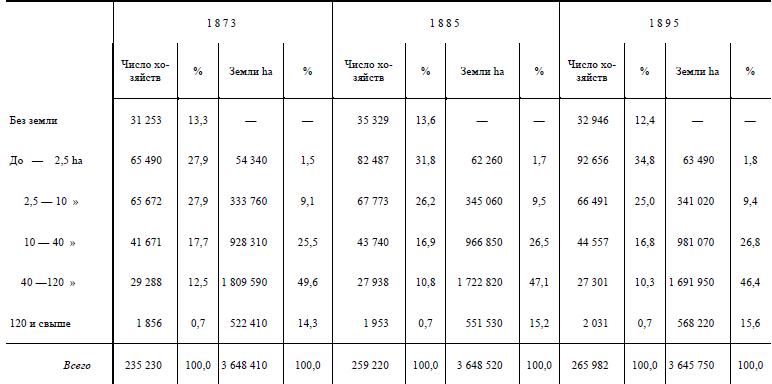

Датская с.-х. статистика дает сведения о распределении хозяйств за 1873, 1885 и 1895 годы, причем все хозяйства делятся на 11 групп: без земли, до 0,3 ha (точнее: до 732 гарткорна), 0,3–2,5 ha, 2,5–10 ha, 10–20, 20–40, 40–80, 80–120, 120–200, 200–300, 300 и сверх того. Чтобы не слишком раздроблять внимание читателя, мы соединим эти группы в 6 более крупных групп.

Прежде всего из этих данных вытекает тот основной вывод, который упускает постоянно из виду буржуазная политическая экономия и идущие по ее стопам ревизионисты. Это – тот вывод, что громадное большинство земель в Дании находится в руках капиталистически хозяйничающих земледельцев. Не может подлежать сомнению, что не только хозяева, имеющие по 120 и более того гектаров земли, ведут хозяйство при помощи наемного труда, но также и хозяева с 40 и более гектарами земли. Эти две высшие группы составляли в 1895 году всего 11 % общего числа хозяйств, но в их руках сосредоточено 62 % всего количества земли, т. е. более трех пятых. В основе датского сельского хозяйства лежит крупное и среднее капиталистическое земледелие. Разговоры о «крестьянской стране» и о «мелкой культуре» – сплошная буржуазная апологетика, извращение фактов разными титулованными и нетитулованными идеологами капитала.

Необходимо заметить при этом, что в Дании, как и в других европейских странах с вполне установившимся капиталистическим строем сельского хозяйства, доля высших, капиталистических групп в общей сумме национального хозяйства изменяется во времени довольно слабо. В 1873 г. у 13,2 % капиталистических ферм было 63,9 % всей земли; в 1885 г. у 11,5 % ферм – 62,3 % земли. Эту устойчивость крупного земледелия надо всегда иметь в виду, когда заходит речь о сравнении данных за разные годы, ибо в литературе очень часто можно наблюдать, как посредством таких сравнений, касающихся изменений в деталях, затушевывают основные черты данного общественно-экономического уклада.

Масса мелких хозяйств в Дании, как и в других европейских странах, играет ничтожную роль в общей сумме сельскохозяйственного производства. Общее число хозяйств с количеством земли до 10 ha составляло в 1895 г. 72,2 % всего числа хозяйств, земли же у них только 11,2 %. Это соотношение остается тоже постоянным в своей основе и в 1885 и в 1873 гг. Мелкие хозяйства принадлежат зачастую полупролетариям, немецкая статистика доказала это, как мы видели, по отношению к хозяйствам до 2 ha безусловно, а отчасти и по отношению к хозяйствам до 5 ha. Ниже, приводя данные о количестве скота в хозяйствах разных групп, мы увидим, что о действительно самостоятельном и сколько-нибудь прочном земледелии не может быть и речи по отношению к массе этих пресловутых представителей «мелкой культуры». 47,2 % хозяйств, т. е. почти половина – пролетарии и полупролетарии (без земли и до 2,5 ha); 25 %, т. е. еще четверть хозяйств (2,5–10 ha) нуждающихся мелких крестьян, – такова основа «процветания» сельскохозяйственного капитализма в Дании. Конечно, по данным, относящимся к количеству земли, можно только в самых общих чертах, в валовых итогах судить о стране с сильно развитым торговым скотоводством. Но данные о скотоводстве, подробно разбираемые нами ниже, только усиливают, как увидит читатель, сделанные выводы.

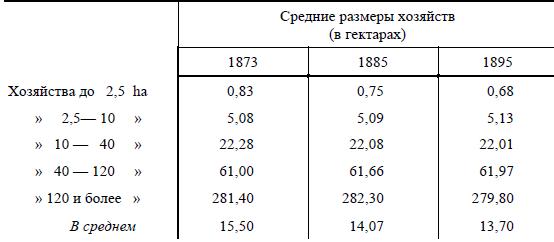

Теперь посмотрим, как изменялось с 1873 по 1895 год распределение земли в Дании между крупными и мелкими хозяйствами. Здесь нам сразу бросится в глаза типично-капиталистическое усиление крайностей и ослабление средних хозяйств. Процентная доля числа земледельческих хозяйств (т. е. не считая хозяйств без земли) увеличивается у мельчайших хозяйств до 2,5 ha: 27,9 % в 1873 г., 31,8 % в 1885 г. и 34,8 % в 1895 г. Эта доля уменьшается далее во всех средних группах и остается неизменной (0,7 %) только у самой высшей группы, с 120 и более ha. Процентная доля всей земли увеличивается в крупнейшем хозяйстве, 120 и более ha: 14,3 %—15,2 %—15,6 % за три указанные года, затем увеличивается менее значительно в среднем крестьянском хозяйстве (от 10 до 40 ha: 25,5 %—26,5 %– 26,8 %), при уменьшении доли всего числа хозяйств в этой группе; затем неправильно возрастает в хозяйстве с 2,5–10 ha (9,1 %—9,5 %– 9,4 %) и непрерывно увеличивается в мельчайшем хозяйстве (1,5–1,7–1,8). В результате – самая явственная тенденция к росту крупнейших и мельчайших хозяйств. Чтобы яснее представить это явление, надо взять средние размеры хозяйств по группам за разные годы. Вот данные этого рода:

Из этих данных мы видим, что размеры хозяйств в большинстве групп чрезвычайно устойчивы. Колебания ничтожны: 1–2 % (например, 279,8–282,3 ha или 22,01–22,28 ha и т. д.). Исключением являются только мельчайшие хозяйства, которые, несомненно, дробятся: уменьшение среднего размера таких хозяйств (до 2,5 ha) с 1873 по 1885 г. на 10 % (с 0,83 до 0,75 ha), тоже с 1885 по 1895 г. Общий прирост всего числа хозяйств идет в Дании при почти неизменном количестве всей земли (с 1885 по 1895 г. даже небольшое уменьшение общего количества земли). При этом большая часть прироста падает на мельчайшие хозяйства. Так, с 1873 по 1895 год все число хозяйств возросло на 30 752 хозяйства; число же хозяйств до 2,5 ha возросло на 27 166 хозяйств. Понятно, что при таком условии уменьшение среднего размера всех вообще хозяйств в Дании (15,5 ha в 1873 г., 14,1 в 1885 г. и 13,7 ha в 1895 г.) означает на деле исключительно дробление мельчайших хозяйств.

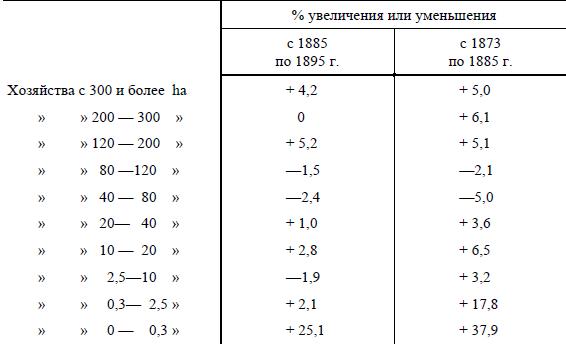

Еще более наглядным становится отмеченное нами явление, если взять более мелкое разделение групп. В предисловии к земледельческой статистике Дании за 1895 год («Danmarks Statistik etc. Danmarks Jordbrug». 4-de Raekke, Nr. 9, litra С[130]) составители дают такой расчет изменения в числе хозяйств по группам:

Увеличиваются, следовательно, такие карликовые хозяйства, которые либо посвящены специальным культурам, либо означают «хозяйства» наемных рабочих.

Этот вывод стоит отметить, потому что апологетическая профессорская «наука» склонна заключать из уменьшения среднего размера всех хозяйств вообще о побивании крупного производства мелким в земледелии. На деле мы видим прогресс самого крупного земледелия, устойчивость размеров хозяйства во всех группах, кроме самой мелкой, и дробление хозяйств в этой последней. Это дробление приходится приписать упадку и обнищанию мелкого земледелия: другое возможное объяснение, переход от агрикультуры в тесном смысле к скотоводству, не может быть принято относительно всех мельчайших хозяйств, ибо переход этот происходит во всех группах, как сейчас увидим. В такой стране, как Дания, для суждения о размерах хозяйства земледельцев гораздо важнее данные о скотоводстве, чем о площади земли, ибо на одной и той же площади возможны хозяйства разных размеров, когда скотоводство и молочное хозяйство развиваются особенно быстро.

Именно это явление и наблюдается, как известно, в Дании. «Процветание» датского сельского хозяйства зависит главным образом от быстрых успехов торгового скотоводства с вывозом молочных продуктов, мяса, яиц и т. д. в Англию. Здесь мы встречаемся с торжественным заявлением Пудора, что Дания «обязана колоссальным подъемом своего молочного хозяйства именно децентрализации своего скотоводства и скотоводческого хозяйства» (1. с, стр. 48, курсив Пудора). Неудивительно, что такое искажение фактов позволяет себе Пудор, чистейший торгаш по всей системе своих взглядов, абсолютно чуждый всякого понимания капиталистических противоречий. Но в высшей степени характерно, что за Пудором без критики плетется и мещанин Давид, но недоразумению числящийся в социалистах!

На деле именно Дания показывает нам особенно наглядно концентрацию скотоводства в капиталистической стране. Пудор мог прийти к обратному выводу только благодаря своему крайнему невежеству и извращению тех обрывков статистики, которые он приводит в своей книжонке. Пудор приводит – а Давид рабски повторяет – цифры, показывающие распределение всего числа скотоводческих хозяйств Дании по количеству скота. Выходит по Пудору, что 39,85 % всего числа имеющих скот хозяйств имеют только по 1–3 штуки, затем 29,12 % по 4–9 штук и т. д. Следовательно, заключает Пудор, большинство хозяйств – «мелкие»; «децентрализация» и т. д.

Во-первых, Пудор приводит неверные цифры. Это приходится отметить, ибо сей Пудор хвастливо заявляет, что в его труде можно найти все «новейшие» статистические данные, а ревизионисты «опровергают марксизм», ссылаясь на невежественных буржуазных кропателей. Во-вторых, и это главное, – прием аргументации Пудоров и Давидов слишком часто повторяется нашими кадетами{84} и народниками, чтобы не остановиться на нем. По такому приему рассуждения неизбежно придется заключить о «децентрализации» промышленности в самых передовых капиталистических странах, ибо везде и всегда процент мельчайших и мелких заведений наибольший, а процент крупных – ничтожный. Пудоры и Давиды забывают «мелочь»: сосредоточение преобладающей части всего производства в небольшой доле крупных предприятий.

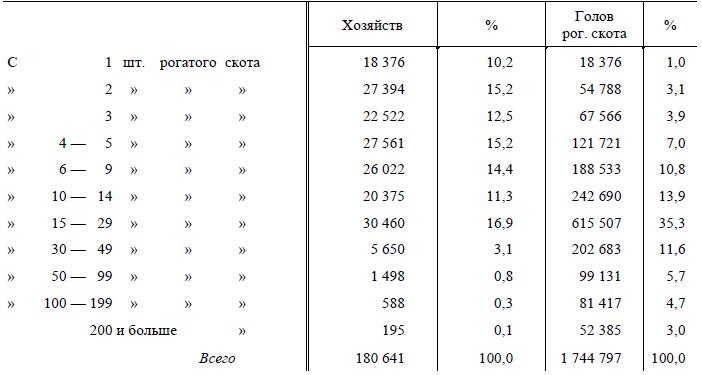

Действительное распределение всего рогатого скота в Дании по последней переписи 15 июля 1898 г. было таково[131]:

Отсюда мы видим, какую роль в общем скотоводческом хозяйстве Дании играют многочисленные мелкие и немногочисленные крупные хозяйства, какова пресловутая «децентрализация» производства в «идеальной стране». Мелких хозяйств, с 1–3 штуками рогатого скота, 68 292, т. е. 37,9 % общего числа; у них 140 730 штук рогатого скота, т. е. всего 8 % общей суммы. Почти столько же, 133 802 штуки, т. е. 7,7 %, имеют 783 крупнейшие хозяева, 0,4 % общего числа хозяев. Первые имеют в среднем по 2 с небольшим штуки рогатого скота, т. е. явно недостаточное количество, при котором вести торговое скотоводство, сбывать молочные и мясные продукты можно только в ущерб собственному питанию (вспомним известные факты: масло продают, а себе покупают более дешевый маргарин и т. п.). Вторые имеют в среднем по 171 штуке рогатого скота. Это – крупнейшие капиталистические фермеры, «фабриканты» молока и мяса, «вожди» технического прогресса и всевозможных сельскохозяйственных союзов, которыми восторгаются мещанские поклонники «социального мира».

Если мы соединим вместе мелких и средних хозяев, то получим общее число владельцев до 9 штук рогатого скота – 121 875 хозяев, т. е. две трети общего числа хозяев (67,5 %). У них 450 984 штуки рогатого скота, т. е. четверть общей суммы (25,8 %). Почти столько же, именно 435 616 штук (25 %) имеют хозяева, владеющие 30 и более штуками, причем число этих хозяев 7931, т. е. 4,3 % всего числа хозяев. Хороша «децентрализация».

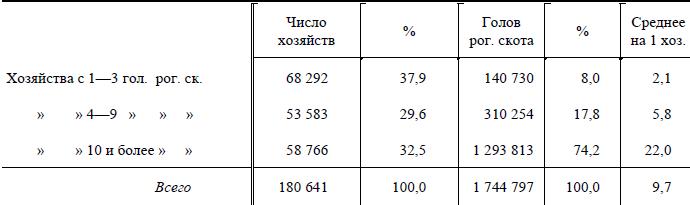

Сводя вышеприведенные мелкие деления датской статистики в три крупные группы, получаем:

Итак, три четверти всего скотоводческого хозяйства Дании сосредоточено в руках 58 766 хозяев, т. е. менее чем трети общего числа хозяев. Эта третья часть хозяев и извлекает львиную долю выгод из всего «процветания» капитализма в сельском хозяйстве Дании. При этом необходимо иметь в виду, что такой высокий процент зажиточных крестьян и богатых капиталистов (32,5 %, т. е. почти треть) получается благодаря искусственному приему расчета, удаляющему всех бесскотных хозяев. На деле этот процент гораздо ниже. Все число сельских хозяев Дании перепись 1895 года определила, как мы видели, в 265 982, а перепись скота 15 июля 1898 года считает общее число хозяев в 278 673. По отношению к этому действительному итогу всего числа сельских хозяев 58 766 зажиточных и богатых составят всего 21,1 %, т. е. всего пятую часть. Если безземельные «хозяева» составляют 12,4 % всего числа сельских хозяев Дании (1895 г.: 32 946 из 265 982), то бесскотные хозяева составляют 35,1 % всего числа сельских хозяев Дании, т. е. более трети (1898 г. – 98 032 из 278 673). Можно судить поэтому, какого сорта «социализм» господ Давидов, не замечающих, что капиталистическое процветание датского сельского хозяйства базируется на массовой пролетаризации сельского населения, на лишении средств производства массы «сельских хозяев».