Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 5. Май – декабрь 1901

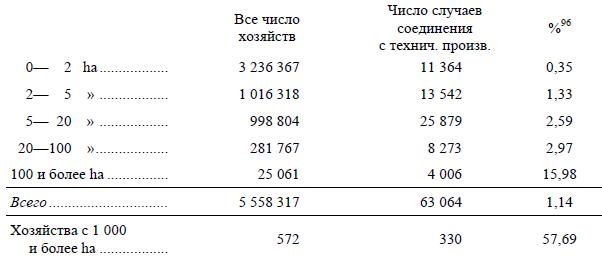

Говоря о молочном скотоводстве, мы не можем пройти мимо чрезвычайно поучительных и неиспользованных, насколько нам известно, данных по этому вопросу, имеющихся в германской статистике. Но это относится уже к общему вопросу о соединении с земледелием технических производств, и нам надо остановиться на этом вопросе ввиду нового поразительного извращения фактов г. Булгаковым. Как известно, соединение с земледелием технической переработки продуктов сельского хозяйства представляет из себя один из наиболее рельефных признаков специфически капиталистического прогресса в земледелии. Г-н Булгаков еще в «Начале» заявлял: «На мой взгляд, значение этого соединения раздуто Каутским до последней степени: если взять данные статистики, то количество земли, связанной, таким образом, с промышленностью, совершенно ничтожно» (№ 3, стр. 32). Довод очень слабый, ибо технической прогрессивности этого соединения г. Булгаков отрицать не решается, а самый главный вопрос – крупное или мелкое производство есть носитель этого прогресса – он просто обходит. А так как статистика дает совершенно точный ответ на этот вопрос, то г. Булгаков в книге своей пускается… sit venia verbo!..[97] на хитрости. Он приводит процент хозяйств (всех вообще, а не по группам!), соединенных с теми или другими техническими производствами, и замечает: «Не нужно думать, что они соединены главным образом с крупными хозяйствами» (II, 116). Как раз наоборот, почтеннейший г. профессор: именно это и нужно думать, и ваша табличка (не дающая процента соединенных с техническими производствами хозяйств ко всему числу хозяйств данной группы) только отводит глаза несведущему или невнимательному читателю. Приводим (чтобы не пестрить страниц цифрами) вместе число хозяйств, соединенных с сахароваренными, винокуренными, крахмальными, пивоваренными заводами и мельницами (сумма дает, следовательно, число случаев соединения земледельческих хозяйств с техническими производствами), и получаем такую картину:

%96 Все цифры в этой колонке даны по подсчетам, сделанным В. И. Лениным в подготовительных материалах к работе «Аграрный вопрос и «критики Маркса»» (см. Ленинский сборник XXXI, 1938, стр. 107).

Таким образом, процент соединенных с техническими производствами хозяйств ничтожен в мелком хозяйстве и достигает заметной величины только в крупном (и громадной величины в латифундиях, из которых больше половины пользуется выгодами этого соединения). Если мы сопоставим с этим фактом приведенные выше данные о машинах и рабочем скоте, то читатель поймет всю претенциозную вздорность изречений г. Булгакова об «иллюзии консервативных» марксистов, «что крупное хозяйство является носителем хозяйственного прогресса, а мелкое – регресса» (II, 260).

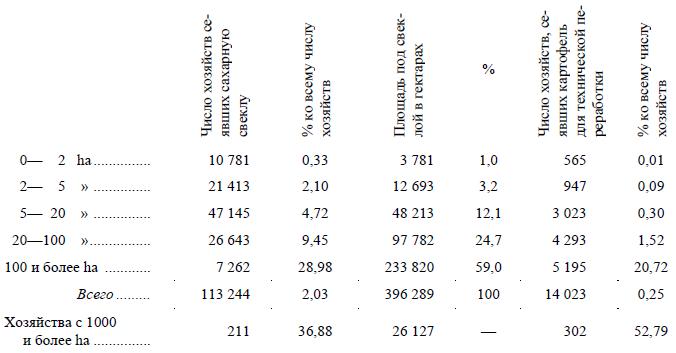

«Подавляющее количество (сахарной свеклы и картофеля для винокурения) производилось, – продолжает г. Булгаков, – в мелких хозяйствах».

Как раз наоборот: именно в крупных:

То есть, опять-таки, процент хозяйств, сеющих свеклу и картофель для технической переработки, совершенно ничтожен в мелких хозяйствах, значителен в крупных и очень высок в латифундиях. Подавляющее количество свеклы – 83,7 %, судя по площади под свеклой, производится в крупных хозяйствах[98].

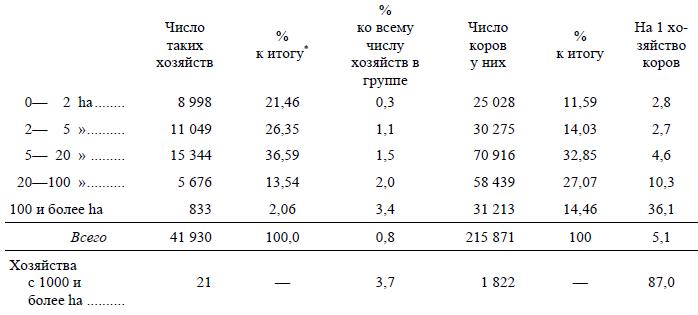

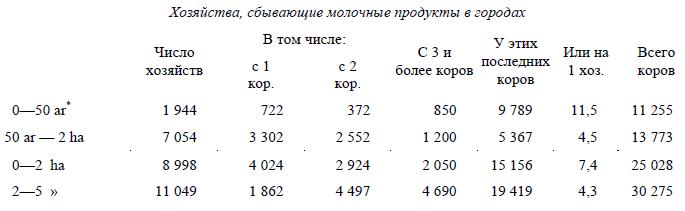

Точно так же совершенно не выяснил себе г. Булгаков и «долю крупного хозяйства» в молочном хозяйстве (II, 117), а эта отрасль торгового скотоводства принадлежит к особенно быстро развивающимся во всей Европе и является равным образом одним из признаков сельскохозяйственного прогресса. Вот данные о хозяйствах, продающих молоко и молочные продукты в городах:

Таким образом, крупные хозяйства и здесь стоят впереди: процент участвующих в молочной торговле сельских хозяев тем выше, чем крупнее хозяйство, и в латифундиях он выше всего («латифундиарное вырождение»). Напр., по сравнению с среднекрестьянскими (5–20 ha) хозяйствами крупные (100 и > ha) более, чем в два раза, чаще (3,4 % и 1,5 %) сбывают молоко в города.

Что крупные (по площади земли) хозяйства ведут также крупное молочное хозяйство, это видно из данных о числе коров на 1 хозяина, достигающем 36 у хозяев с 100 и > ha и даже 87 в латифундиях. Вообще у явно капиталистических хозяйств (20 и > ha) сосредоточено 41,5 % всего числа коров, молоко от которых сбывается в города, хотя эти хозяева составляют ничтожную долю общего числа хозяев (5,52 %) и весьма небольшую долю в числе хозяйств, сбывающих молоко в городах (15,6 %). Прогресс именно капиталистического хозяйства и капиталистическая концентрация данной отрасли торгового скотоводства не подлежат, следовательно, сомнению.

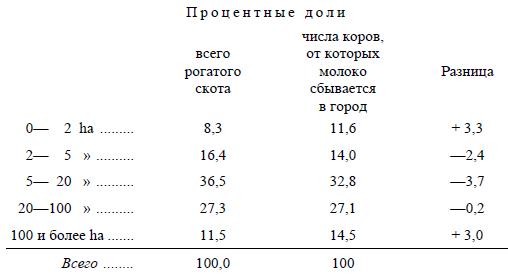

Но концентрация молочного хозяйства далеко не полно характеризуется данными о группах хозяйств по величине площадей. Понятно уже и apriori[99], что могут и должны быть хозяйства с равной площадью, но неравным количеством скота вообще и молочного скота в частности. Сопоставим прежде всего распределение между хозяйствами всего рогатого скота и всего числа коров, молоко от которых сбывается в города.

Мы видим, таким образом, еще раз, что всего хуже оказывается положение именно среднекрестьянских хозяйств: из всего количества своего рогатого скота эта группа утилизирует наименьшую долю для сбыта молока в города (т. е. для наиболее выгодной отрасли молочного хозяйства). Наоборот, крупные хозяйства поставлены очень выгодно, утилизируя для сбыта в города молока сравнительно большую долю всего своего рогатого скота[100]. Но еще выгоднее положение самых мелких хозяев, утилизирующих наибольшую долю своего рогатого скота для молока в городах. Следовательно, в этих хозяйствах развиваются уже специально «молочные» фермы, для которых земледелие отодвигается на второй план или даже вовсе отсутствует (из 8998 хозяйств этой группы, сбывающих молоко в городах, 471 хозяйство вовсе не имеет земледельческой площади, и у этих хозяев 5344 коровы, т. е. по 11,3 коровы на 1 хозяина). Мы получаем интересные данные о концентрации молочного хозяйства в пределах одной и той же по размеру земледельческой площади группы, если выделим, при помощи данных германской статистики, хозяйства с 1 и с 2 коровами.

* ар – одна сотая гектара. Ред.

Среди хозяйств с совершенно ничтожной земледельческой площадью (0–1/2 ha) мы видим громадную концентрацию молочного хозяйства: меньше половины этих хозяев (850 из 1944) сосредоточивают почти 9/10 всего числа коров в этой группе (9789 из 11 255), имея в среднем по 11,5 коров. Это уже вовсе не «мелкие» хозяева, – это хозяева с оборотом, достигающим, вероятно (в особенности около больших городов), нескольких тысяч марок в год, и вряд ли обходящиеся без наемных рабочих. Быстрый рост городов неуклонно увеличивает число таких «молочных фермеров», и всегда будут находиться, конечно, Гехты, Давиды, Герцы и Черновы, которые будут утешать задавленного нуждой массового мелкого крестьянина примером его единичного собрата, «вышедшего в люди» благодаря молочному хозяйству, табаководству и проч.

В группе хозяйств с 1/2–2 ha мы видим, что менее пятой доли хозяев (1200 из 7054) концентрируют свыше двух пятых всего числа коров (5367 из 13 773); в группе с 2–5 ha меньше половины хозяев (4690 из 11 049) – свыше трех пятых всего числа коров (19 419 из 30 275) и т. д. К сожалению, немецкая статистика не дает возможности выделить группы с более значительным числом коров[101]. Но и приведенные данные вполне подтверждают тот общий вывод, что концентрация капиталистического земледелия в действительности гораздо сильнее, чем это можно бы думать по данным одной только статистики площадей. Такая статистика соединяет вместе мелкие по величине площади и по размеру хлебного производства хозяйства с крупными хозяйствами по размеру молочного или мясного скотоводства, виноградарства, табаководства, огородничества и пр. Конечно, все эти отрасли сравнительно с производством хлеба отступают далеко на второй план, и известные массовые выводы сохраняют свое полное значение и по данным о площадях. Но, во-первых, некоторые из специальных отраслей торгового земледелия растут особенно быстро именно в Европе и особенно характерны для процесса его капиталистической эволюции, а, во-вторых, указанное обстоятельство сплошь и рядом забывается и при ссылках на отдельные примеры или районы, и здесь открывается широчайшее поприще для той мещанской апологетики, образцы которой нам дали Гехт, Давид, Герц, Чернов. Они ссылались на табаководов, которые, по общей площади хозяйства, «echte und rechte Kleinbauern»[102]; но по размеру табаководства они вовсе не «мелкие» хозяева, и если взять данные о табаководстве специально, то мы и в нем увидим капиталистическую концентрацию. Напр., во всей Германии считалось в 1898 г. 139 тыс. табаководов с 17,6 тыс. ha под табаком, но из этих 139 тыс. – 88 тыс., т. е. 63 %, имеют вместе не более 3,3 тыс. ha, т. е. всего пятую долю общей суммы табачных посевов; остальные четыре пятых находятся в руках 3 7 % хозяев[103].

То же самое и с виноградарством. Вообще площадь «среднего» виноградника, напр., в Германии очень мала: 0,36 гектара (344 850 хозяев и 126 109 ha под виноградом). Но распределение виноградарей таково, что у 49 % (до 20 аг виноградника) только 13 % всех виноградников, у «средних» 30 % хозяев (20–50 аг) – 26 % и у крупных 20 % (1/2 ha и свыше) – 61 % виноградников, т. е. более трех пятых[104]. Еще несравненно сильнее концентрация торгового огородничества (Kunst- und Handelsgärtnerei), которое так быстро растет во всех капиталистических странах в непосредственной зависимости от роста больших городов, крупных железно-дорожных станций, индустриальных поселков и пр. В Германии считалось в 1895 г. 32 540 хозяйств с торговыми огородами и с 23 570 гектарами площади под ними, – в среднем менее одного гектара. Но большая половина этой площади (51,39 %) сосредоточена в руках 1932 хозяев, т. е. 5,94 % всех огородников. Как велики площади огородов и остальной служащей для сельского хозяйства земли у этих крупных хозяев, видно из таких цифр: 1441 огородник с огородом в 2–5 ha имеет в среднем огородной земли по 2,76 ha, а вообще земли по 109,6 ha; 491 огородник с 5 ha и более огородной земли имеет в среднем по 16,54 ha огорода и всего земли по 134,7 гектаров.

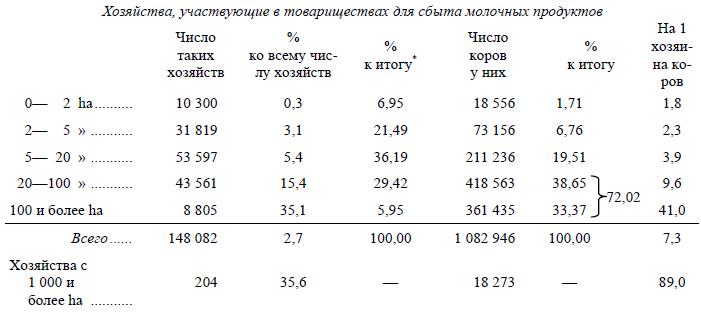

Возвратимся к молочному хозяйству, данные о котором помогают нам ответить на вопрос о значении коопераций, превращаемых Герцем в панацею от капитализма. Герц видит «главную задачу социализма» в их поддержке (S. 21, русск. пер. 62; S. 89, русск. пер. 214), а г. Чернов, разбивающий себе, как водится, лоб от усердного поклонения новым божкам, сочинил уже «некапиталистическую эволюцию земледелия» при помощи кооперации. О теоретическом значении подобного замечательного открытия нам придется вообще сказать несколько слов ниже. Теперь мы отметим, что поклонники коопераций любят ссылаться на то, чего «возможно» достигнуть при их помощи (см. пример выше). А мы покажем лучше, что действительно достигается при помощи коопераций в современном капиталистическом строе. Немецкая статистика зарегистрировала при переписи хозяйств и занятий в 1895 году все земледельческие хозяйства, участвующие в товариществах для сбыта молочных продуктов (Molkereigenossenschaften und Sammelmolkereien), а равно и число коров, от которых каждый такой хозяин сбывает молочные продукты. Это, насколько мы знаем, едва ли не единственные массовые данные, точно определяющие не только степень участия хозяев разных разрядов в товариществах, но и – что особенно важно – хозяйственный, так сказать, размер этого участия, т. е. величину той именно отрасли хозяйства, которою каждый входит в товарищество (число коров, дающих продукт, сбыт которого товариществами организован). Приводим эти данные, распределенные на пять главных групп по величине земли у хозяев:

* Г-н Булгаков заявил: «Доля крупного хозяйства здесь будет ясна из следующих цифр» (II, 117) и привел только эти, которые «долю крупного хозяйства» не выясняют, а скорее (без сравнения с другими цифрами) затемняют.

Итак, из мелких земледельцев в товариществах участвует совершенно ничтожное меньшинство – 3–5 %, т. е. такая доля, которая, вероятно, даже меньше доли капиталистических хозяйств и в низших группах. Напротив, из крупных, заведомо капиталистических хозяйств в товариществах участвует в три – семь раз больший процент, чем даже в среднекрестьянских хозяйствах. А латифундии участвуют в товариществах чаще всего. Мы можем судить теперь о всей безграничной наивности австрийского Ворошилова, Герца, который, возражая Каутскому тем, что в «германском сельскохозяйственном союзе для закупок (Bezugsvereinigimg), в который входят самые крупные товарищества, представлено 1 050 000 сельских хозяев» (S. 112, русск. пер. 267, курсив Герца), – заключает, что, значит, не только крупные хозяева (выше 20 ha всего 306 тыс. хозяев), но и крестьяне участвуют в товариществах! Стоило Герцу немного подумать над своим же собственным предположением (участие всех крупных хозяев в товариществах), и он увидел бы, что если крупные все входят в число членов товариществ, то значит из остальных входит меньшая доля, – значит, вполне подтверждается вывод Каутского о превосходстве крупного хозяйства над мелким и в отношении кооперативной организованности.

Но еще интереснее данные о числе коров, сбыт продукта от которых организован товариществами: подавляющее большинство этих коров, почти три четверти (72 %), принадлежит крупным хозяевам, ведущим капиталистическое молочное хозяйство и имеющим по десяти, сорока, даже восьмидесяти (в латифундиях) коров на одно хозяйство. И теперь послушайте Герца: «Мы утверждаем, что товарищества приносят наибольшую пользу именно мелким и самым мелким владельцам»… (S. 112, русск. пер. 269, курсив Герца). Ворошиловы везде одинаковы: и в России и в Австрии, когда Ворошилов, бия себя в грудь, говорит и подчеркивает: «Мы утверждаем», – можно быть уверенным, что он утверждает как раз то, чего нет.

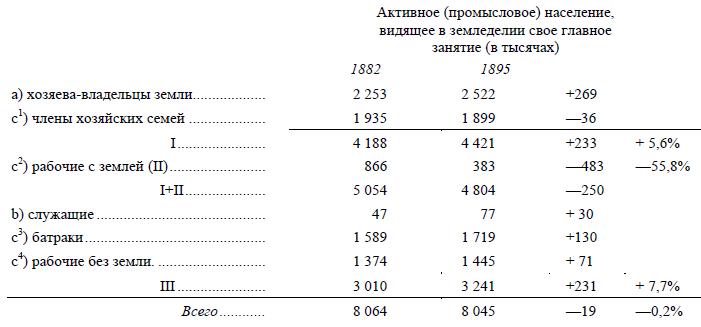

В заключение нашего обзора данных немецкой аграрной статистики бросим взгляд на общую картину распределения занятого сельским хозяйством населения по положению в хозяйстве. Мы берем, конечно, только сельское хозяйство в собственном смысле (А 1, а не А 1–6, по немецкому обозначению, т. е. не сосчитываем вместе с земледельцами рыболовов, лесопромышленников и охотников), а затем берем данные о лицах, для которых земледелие было главным занятием. Немецкая статистика делит это население на три главные группы: а) самостоятельные (т. е. хозяева-собственники, арендаторы и пр.); b) служащие (управляющие, старосты, надсмотрщики, конторщики и пр.) и с) рабочие, причем эта последняя группа разделяется на следующие четыре подгруппы: с1) «члены семьи, работающие в хозяйстве главы семьи, отца, брата и т. п.». Другими словами, это – семейные рабочие в отличие от наемных рабочих, к каковым относятся остальные подгруппы группы с. Ясно поэтому, что для изучения социального состава населения (и капиталистической эволюции его) этих семейных работников надо соединить в одну группу не с наемными рабочими, как это обыкновенно делают, а с хозяевами (а), ибо эти семейные работники, в сущности, тоже совладельцы, члены хозяйских семей, имеющие право наследования и т. п. Далее, подгруппа с2) сельскохозяйственные батраки и батрачки (Knechte und Mägde); с3) «сельскохозяйственные поденщики и прочие рабочие (овчары, пастухи) с собственной или арендованной землей». Следовательно, это – группа лиц, в одно и то же время и хозяев и наемных рабочих, т. е. промежуточная, переходная группа, которую следует поставить особо. Наконец, с4) «тоже – без собственной и без арендованной земли». Мы получаем, таким образом, три основные группы: I. Хозяева – владельцы земли и члены хозяйских семей; II. Хозяева – владельцы земли и в то же время наемные рабочие; III. Не владеющие землей наемные рабочие (служащие, батраки и поденщики). Вот как распределялось сельское население [105] Германии между этими группами в 1882 и 1895 годах:

Итак, все активное население уменьшилось, хотя и незначительно. Внутри его мы видим уменьшение населения, владеющего землей (I + II), и увеличение безземельного населения (III). Это ясно показывает, что идет вперед экспроприация сельского населения и притом именно мелких землевладельцев, ибо мы знаем уже, что наемные рабочие с кусочком земли принадлежат к числу наиболее мелких хозяев. Далее, из числа владеющих землей лиц убывают хозяева-рабочие, возрастают в числе хозяева. Мы видим, следовательно, исчезновение средних групп и усиление крайних: промежуточная группа исчезает, происходит обострение капиталистических противоречий. Из наемных рабочих увеличиваются в числе те, которые уже совершенно экспроприированы, уменьшаются в числе владельцы земли; из хозяев увеличиваются в числе непосредственные владельцы предприятий и уменьшаются в числе те, кто работает в предприятии главы семьи. (Это последнее обстоятельство, вероятно, находится в связи с тем, что работающие члены крестьянских семей не получают большей частью никакой платы от глав семьи, а потому особенно склонны к бегству в города.)

Если взять данные о населении, для которого земледелие является побочным занятием, то мы увидим, что все это население (активное или промысловое) увеличилось с 3144 тыс. до 3578, т. е. на 434 тыс., причем увеличение это почти целиком падает на группу работающих членов хозяйских семей, увеличивающуюся на 397 тыс. (с 664 до 1061 тыс.). Число хозяев увеличилось на 40 тыс. (с 2120 до 2160); число рабочих С землей увеличилось на 51 тыс. (с 9 до 60 тыс.); число рабочих без земли уменьшилось на 54 тыс. (с 351 до 297). Это гигантское увеличение – за 13 лет с 664 тыс. до 1061 тыс., т. е. на 59,8 %, – свидетельствует опять-таки о росте пролетаризации; рост числа крестьян, членов крестьянских семей, считающих уже земледелие своим только побочным занятием. Мы знаем, что главным занятием в этих случаях является прежде всего работа по найму (а затем уже мелкая торговля, ремесло и проч.). Если соединить вместе всех работающих членов крестьянских семей, как тех, для кого земледелие – главное занятие, так и тех, для кого оно только подсобное, то получим: 1882–2559 тыс.; 1895–2960. Это увеличение легко может подать повод к ошибочному толкованию и апологетическим выводам, особенно при сопоставлении с уменьшающимся, в общем и целом, числом наемных рабочих. На самом же деле это общее увеличение складывается из уменьшения числа членов крестьянских семей, для которых земледелие – главное занятие, и увеличения числа тех, для кого оно подсобное, так что эти последние в 1882 году составляли лишь 21,7 % всего числа работающих членов крестьянских семей, а в 1895 году уже 35,8 %. Таким образом, статистика всего земледельческого населения показывает нам с полной наглядностью именно те два процесса пролетаризации, на которые всегда указывал ортодоксальный марксизм и от которых такими шаблонными фразами стараются отговориться оппортунистические критики, – с одной стороны, растущее обезземеление крестьянства, экспроприация сельского населения, бегущего в города или превращающегося из рабочих с землей в рабочих без земли; – с другой стороны, развитие «подсобных заработков» крестьянства, т. е. того соединения земледелия с промышленностью, которое означает первую ступень пролетаризации и ведет всегда к усиленному росту нужды (удлинение рабочего дня, ухудшение питания и пр.). До известной степени оба эти процесса, если их рассматривать с внешней только стороны, даже противоположны: увеличение числа безземельных рабочих – и увеличение числа работающих членов семей крестьян-землевладельцев. Поэтому, смешивая эти процессы или игнорируя один из них, легко впасть в самые грубые ошибки, образчики которых рассыпаны во множестве в книге Булгакова{79}. Наконец, статистика занятии показывает нам еще выдающийся рост числа служащих[106]: с 47 тыс. до 77, т. е. на 63,8 %. Наряду с ростом пролетаризации – рост крупного капиталистического производства, которое нуждается в служащих и притом тем в большей степени, чем более употребляются машины и развиваются технические производства.

Итак, в данных немецкой статистики г. Булгаков, при всей своей похвальбе «детализацией», совершенно не сумел разобраться. В статистике занятий он отметил только увеличение числа безземельных и уменьшение числа владеющих землей рабочих, как показатель «перемен, происшедших в организации сельскохозяйственного труда» (II, 106). Но это изменение организации труда во всем германском земледелии осталось для него совершенно случайным и непонятным фактом, не связанным с общим строем и общей эволюцией земледельческого капитализма. На самом же деле это только одна из сторон в процессе развития капитализма. Технический прогресс германского земледелия есть, вопреки мнению г. Булгакова, главным образом прогресс крупного производства, как это неопровержимо доказывают данные об употреблении машин, о проценте предприятий с рабочим скотом и о составе рабочего скота, о развитии сельскохозяйственных технических производств, о росте молочного хозяйства и пр. Неразрывно связан с этим прогрессом крупного производства рост пролетаризации и экспроприации сельского населения, увеличение числа парцелльных хозяйств и числа крестьян, главным источником существования для которых становятся подсобные заработки, усиление нужды в среднекрестьянском населении, которое всего более ухудшило условия своего хозяйства (наибольшее увеличение процента безлошадных и процента употребляющих для полевых работ коров), а, следовательно, также и условия всей своей жизни и качество ухода за землей.

X. «Труд» немецкого Булгакова, Э. Давида

Книга Эд. Давида «Социализм и сельское хозяйство» представляет из себя особенно неуклюжую и громоздкую сводку тех ошибочных приемов и рассуждений, которые мы видели у гг. Булгакова, Герца, Чернова. Мы могли бы, поэтому, совершенно обойти молчанием Давида. Но так как его «труд» в настоящее время, несомненно, является главным трудом ревизионизма в аграрном вопросе, то мы считаем необходимым охарактеризовать еще раз, как пишут ученые работы господа ревизионисты.

Вопросу о машинах в сельском хозяйстве Давид уделяет целиком IV главу своей книги (стр. 115–193 русск. перевода), помимо многочисленных частных указаний на ту же тему в других главах. Автор подробнейшим образом рассматривает сотни технических подробностей и топит в них политико-экономическую суть дела. В земледелии машины не играют такой роли, как в промышленности; в земледелии нет центрального мотора; большинство машин находится в деле только временно; часть машин не дает сбережения в издержках производства и т. д. и т. д. Подобные выводы (ср. стр. 190–193, резюме по вопросу о машинах) Давид считает опровергающими марксистскую теорию! Но ведь это одно засорение, а не выяснение вопроса. Отсталость земледелия по сравнению с обрабатывающей промышленностью не подлежит ни малейшему сомнению. Эту отсталость нечего и доказывать. Перечисляя по пунктам, в чем проявляется эта отсталость, громоздя примеры на примеры и казусы на казусы, Давид только отодвигает настоящий предмет исследования: капиталистический ли характер имеет употребление машин? связан ли рост употребления машины с ростом капиталистического земледелия?

Давид совершенно не понимает самой постановки вопроса, необходимой для марксиста. В сущности, точка зрения Давида есть точка зрения мелкого буржуа, который утешает себя медленным сравнительно прогрессом капитализма, боясь взглянуть на всю общественную эволюцию в ее целом. Например, Давид цитирует по вопросу о с.-х. машинах Бензинга, цитирует бесконечное число раз (стр. 125, 135, 180, 182, 184, 186, 189, 506 и др. русского перевода). Читателя прямо, можно сказать, изводит наш Давид, переходя от частности к частности, без обработки материала, без связи, без осмысленной постановки вопроса, без цели. Поэтому, никакого итога выводам Бензинга Давид не подводит. То, что было мной сказано в 1901 г. против г. Булгакова, целиком относится и к Давиду. Во-1-х, итог выводов Бензинга показывает (см. выше стр. 183[107]) неоспоримое преимущество употребляющих машины хозяйств над неупотребляющими. Никакие «поправки» к Бензингу в мелочах, которыми напичкал Давид свою книгу, не меняют вывода. Давид умалчивает об этом общем выводе совершенно так лее, как и г. Булгаков! Во-2-х, цитируя Бензинга без конца, без смысла, без связи, Давид тоже, подобно г. Булгакову, не заметил буржуазных взглядов Бензинга на машины и в индустрии, и в земледелии. Одним словом, общественно-экономической стороны вопроса Давид даже не понимает. Фактические данные, свидетельствующие о превосходстве крупного хозяйства над мелким, он не умеет обобщить и связать. В результате не остается ничего, кроме реакционной ламентации мещанина, возлагающего свои надежды на отсталость техники, на медленность развития капитализма. Правый кадет и «христианский» ренегат г. Булгаков теоретически вполне равен оппортунисту с.-д. Давиду.