Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 42. Ноябрь 1920 – март 1921

К V Всероссийской конференции профсоюзов

Производственные задачи профсоюзов

(Тезисы доклада т. Рудзутака)

1. Непосредственно после Октябрьской революции профессиональные союзы оказались почти единственными органами, которые наряду с проведением рабочего контроля могли и должны были взять на себя работу по организации и управлению производством. Государственный аппарат управления народным хозяйством в первый период существования Советской власти не был еще налажен, а саботаж владельцев предприятий и высшего технического персонала остро ставил перед рабочим классом задачи сохранения промышленности и восстановления нормального функционирования всего хозяйственного аппарата страны.

2. В последующий период работы ВСНХ, когда значительная часть этой работы свелась к ликвидации частных предприятий и к организации государственного управления ими, профессиональные союзы вели эту работу наряду и совместно с государственными органами экономического управления.

Слабость государственных органов не только объясняла, но и оправдывала подобный параллелизм; исторически он был оправдан фактом установления полного контакта между профсоюзами и органами экономического управления.

3. Управление государственных экономических органов, постепенное овладение ими аппаратом производства и управления, согласования отдельных частей этого аппарата, – все это перенесло центр тяжести работы по управлению промышленностью и выработки производственной программы в эти органы. В связи с этим работа профсоюзов в области организации производства свелась к участию в формировании коллегий главков, центров и заводоуправлений.

4. В настоящий момент мы снова подошли вплотную к вопросу об установлении теснейшей связи между хозяйственными органами Советской республики и профсоюзами, когда необходимо во что бы то ни стало целесообразно использовать каждую трудовую единицу, вовлечь в сознательное участие в процессе производства всю массу производителей в целом; когда государственный аппарат экономического управления, постепенно возрастая и усложняясь, превратился в несоразмерную, громадную по сравнению с самым производством бюрократическую машину, неизбежно толкает профсоюзы к непосредственному участию в организации производства не только персональным представительством в экономических органах, но как организацию в целом.

5. Если ВСНХ подходит к установлению общей производственной программы, исходя из наличия материальных элементов производства (сырья, топлива, состояния машин и т. п.), профессиональные союзы должны подходить к этому вопросу с точки зрения организации труда для производственных задач и целесообразного его использования! Поэтому общая производственная программа по частям и в целом должна быть составлена при непременном участии профсоюзов, чтобы наиболее целесообразно сочетать использование материальных ресурсов производства и труда.

6. Введение действительной трудовой дисциплины, успешная борьба с трудовым дезертирством и т. д. мыслимы лишь при сознательном участии всей массы участников производства в осуществлении этих задач. Этого не достигают бюрократические методы и приказы сверху, а необходимо, чтобы каждый участник производства понял необходимость и целесообразность выполняемых им производственных задач; чтобы каждый участник производства участвовал не только в выполнении заданий сверху, но и сознательно принимал участие в исправлении всех недочетов, технических и организационных, в области производства.

Задачи профсоюзов в этой области огромны. Они должны научить своих членов в каждом цехе, на каждой фабрике отметить и учесть все недочеты в использовании рабочей силы, вытекающие из неправильного использования технических средств или неудовлетворительности административной работы. Сумма опыта отдельных предприятий и производства должна быть использована для решительной борьбы с волокитой, разгильдяйством и бюрократизмом.

7. Чтобы особо подчеркнуть важность этих производственных задач, организационно они должны быть поставлены на определенное место в текущей определенной работе. Организуемые при профсоюзах, согласно постановления III Всероссийского съезда, экономические отделы, развертывая свою работу, должны постепенно освещать и определять характер всей союзной работы. Так, например, в современных общественных условиях, когда все производство направлено к удовлетворению нужд самих трудящихся, тариф и премирование должны находиться в теснейшей связи и зависимости от степени выполнения производственного плана. Натуральное премирование и частичная натурализация заработной платы должны постепенно превратиться в систему снабжения рабочих в зависимости от высоты производительности труда.

8. Такая постановка работы профсоюзов, с одной стороны, должна покончить с существованием параллельных органов (политотделов и т. п.), и с другой – восстановить тесную связь масс с органами экономического управления.

9. После III съезда союзам не удалось осуществить в значительной мере своей программы в деле своего участия в строительстве народного хозяйства, с одной стороны, благодаря военным условиям, с другой – вследствие своей организационной слабости и оторванности от руководящей и практической работы хозяйственных органов.

10. В связи с этим профсоюзы должны поставить себе следующие ближайшие практические задачи: а) самое активное участив в решении вопросов производства и управления; б) непосредственное участие совместно с соответствующими хозяйственными органами в организации компетентных органов управления; в) тщательный учет и влияние на производство различных типов управления; г) обязательное участие в выработке и в установлении хозяйственных планов и производственных программ; д) организация труда в соответствии с ударностью хозяйственных задач; е) развитие широкой организации производственной агитации и пропаганды.

11. Экономические отделы при союзах и союзных организациях необходимо действительно превратить в быстро действующие мощные рычаги планомерного участия союзов в организации производства.

12. В деле планомерности материального обеспечения рабочих союзам необходимо перенести свое влияние на распределительные органы Компрода, как местные, так и центральный, осуществляя практическое и деловое участие и контроль во всех распределительных органах, с обращением особого внимания на деятельность центральных и губернских комиссий по рабочему снабжению.

13. Так как, так называемая, «ударность», благодаря узковедомственным стремлениям отдельных главков, центров и т. д., успела приобрести самый беспорядочный характер, союзам надо стать всюду и везде на защиту действительного проведения ударности в хозяйстве и пересмотра существующей системы определения ударности в соответствии с важностью производства и наличия материальных ресурсов страны.

14. Особенное внимание необходимо сосредоточить на так называемой образцовой группе предприятий, превращая их в действительно образцовые посредством создания компетентного управления, дисциплины труда и работы союзной организации.

15. В деле организации труда, помимо приведения тарифных мероприятий в стройную систему, всестороннего пересмотра нормы выработки, союзам надо твердо взять в руки все дело борьбы с отдельными видами трудового дезертирства (прогулами, опозданиями и т. д.). Дисциплинарные суды, на которые не было обращено должного внимания до сих пор, должны быть превращены в действительное средство борьбы с нарушением пролетарской трудовой дисциплины.

16. Выполнение перечисленных задач, так же, как и выработка практического плана производственной пропаганды и ряда мер по улучшению экономического положения рабочих, должно быть возложено на экономические отделы. Поэтому является необходимым поручить экономическому отделу ВЦСПС в ближайшее время созвать специальное Всероссийское совещание экономических отделов по практическим вопросам хозяйственного строительства в связи с работой государственных экономических органов.

Я надеюсь, что теперь вы увидите, почему мне пришлось себя обругать. Вот это – платформа, она во сто раз лучше и того, что написал т. Троцкий, много раз обдумав, и того, что написал т. Бухарин (резолюцию пленума 7 декабря), совершенно не обдумав. Нам всем, цекистам, не работавшим многие годы в профдвижении, надо бы поучиться у т. Рудзутака, и т. Троцкому и т. Бухарину следовало бы поучиться у него. Эту платформу профсоюзы приняли.

Дисциплинарные суды мы все забыли, а «производственная демократия» без премий натурой, без дисциплинарных судов – одна болтовня.

Тезисы Рудзутака я сравниваю с тезисами Троцкого, внесенными им в Центральный Комитет. В конце 5-го тезиса я читаю:

«…необходимо теперь же приступить к реорганизации союзов, т. е. прежде всего к подбору руководящего персонала под этим именно углом зрения…».

Вот вам настоящий бюрократизм! Троцкий и Крестинский будут подбирать «руководящий персонал» профсоюзов!

Еще раз: вот вам пояснение ошибки Цектрана. Не в том его ошибка, что он применял нажим; в этом его заслуга. Ошибка в том, что он не сумел подойти к общим задачам всех профсоюзов, не сумел перейти сам и помочь всем союзам перейти к более правильному, быстрому и успешному применению товарищеских дисциплинарных судов. Когда я прочитал в тезисах т. Рудзутака о дисциплинарных судах, я подумал: наверное, есть уже декрет об этом. И оказалось, что декрет есть. «Положение о рабочих дисциплинарных товарищеских судах» издано 14 ноября 1919 года (Собрание узаконений, № 537).

В этих судах важнейшая роль за профсоюзами. Хороши ли эти суды, насколько успешно они действуют и всегда ли действуют, я не знаю. Если бы мы свой собственный практический опыт изучали, это было бы в миллион раз полезнее всего того, что писали тт. Троцкий и Бухарин.

Я кончаю. Подытоживая все, что имеется по этому вопросу, я должен сказать, что вынесение этих разногласий на широкую партийную дискуссию и на партийный съезд есть величайшая ошибка. Политически это ошибка. В комиссии и только в комиссии мы бы имели деловое обсуждение и двигались бы вперед, а сейчас мы идем назад, и несколько недель пойдем назад к абстрактным теоретическим положениям вместо делового подхода к задаче. Что касается меня, то мне это надоело смертельно, и я с величайшим удовольствием от этого удалился бы независимо от болезни, я готов бы спастись куда угодно.

Итог: в тезисах Троцкого и Бухарина есть целый ряд теоретических ошибок. Ряд принципиальных неверностей. Политически весь подход к делу есть сплошная бестактность. «Тезисы» т. Троцкого – политически вредная вещь. Его политика, в сумме, есть политика бюрократического дергания профсоюзов. И наш партийный съезд, я уверен, эту политику осудит и отвергнет. (Бурные, продолжительные аплодисменты.)

Напечатано в 1921 г. в Петрограде отдельной брошюрой

Печатается по тексту брошюры, сверенному со стенограммой, исправленной В. И. Лениным

Заметки об электрификации

1. Значение электрификации

1. Современная техника.

2. Восстановление производительных сил. Повышение их.

3. Централизация – maximum.

5. Коммунизм = Советская власть + электрификация.

7. Общий и единый план: централизация внимания в сил народа.

6. Подъем культуры (трудящихся).

7. Не простая грамотность.

2. К электрификации

1) Декрет об утверждении плана…

2) Мобилизация технических сил.

3) Декрет о ГОЭЛРО.

4) Декрет о Научно-техническом отделе…

5) Декрет о Всероссийском электротехническом съезде.

6) Петроград. Уголь из-за границы через Мурманск.

Написано в декабре 1920 г.

Впервые напечатано: 1-е – в 1942 г. в Ленинском сборнике XXXIV; 2-е – в 1945 г. в Ленинском сборнике XXXV

Печатается по рукописям

О политехническом образовании.

Заметки на тезисы Надежды Константиновны{101}

(Приватно. Черняк. Не оглашать.

Я еще раз и два обдумаю это.)

Нельзя так писать о политехническом образовании: выходит абстрактно, для далекого будущего, не учитывается насущная, теперешняя, печальная действительность.

Надо

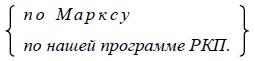

1) добавить 1 или 2 тезиса о принципиальном значении политехнического образования

2) Сказать ясно, что никоим образом мы не можем отказаться от принципа и от осуществления тотчас в мере возможного образования именно политехнического.

17-й тезис долой.

Про вторую ступень (12–17) сказать:

Крайне тяжелое хозяйственное положение республики требует в данное время безусловно и немедленно

слияния[14] 2-й ступени с профтехшколами,

превращения[15] 2-й ступени в профтехшколы, но вместе с тем, дабы не было превращения в ремесленничество, надо установить следующие точные правила:

1) избегать ранней специализации; разработать инструкцию об этом.

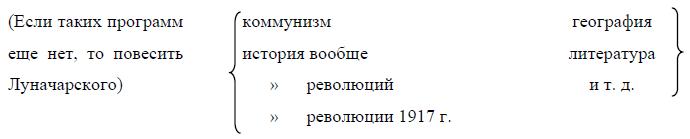

2) расширить во всех профтехшколах общеобразовательные предметы.

Составить программу по годам:

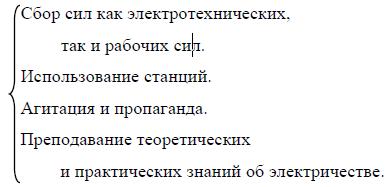

3) безусловным заданием поставить немедленный переход к политехническому образованию или, вернее, немедленное осуществление ряда доступных сейчас же шагов к политехническому образованию, как-то:

Это – архиважно. Мы нищие. Нам нужны столяры, слесаря, тотчас. Безусловно. Все должны стать столярами, слесарями и проч., но с таким-то добавлением общеобразовательного и политехнического минимума.

Задача школ 2-й ступени (вернее: высших классов 2-й ступени) (12–17): дать вполне знающего свое дело, вполне способного стать мастером и практически подготовленного к этому

столяра,

плотника,

слесаря и т. п.,

с тем, однако, чтобы этот «ремесленник» имел широкое общее образование (знал minimum основы таких-то и таких-то наук; указать точно, каких);

был коммунистом (точно указать, что́ должен знать); имел политехнический кругозор и основы (начатки) политехнического образования,

именно!

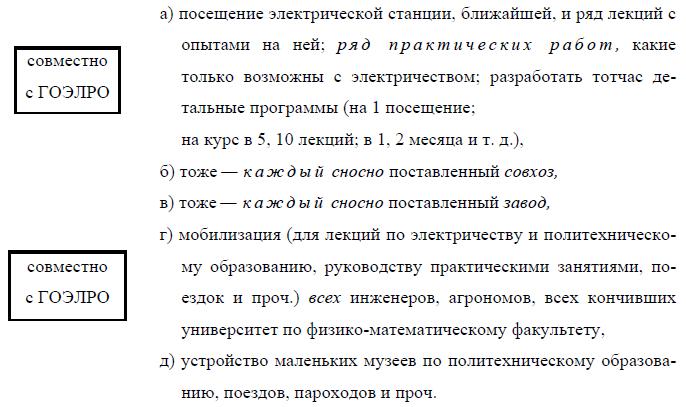

(аа) основные понятия об электричестве (точно определить, какие),

(бб) о применении электричества к механической промышленности,

(вв) – » – тоже к химической,

(гг) тоже о плане электрификации РСФСР,

(дд) посетил не менее 1—3 раз электрическую станцию, завод, совхоз,

(ее) знал такие-то основы агрономии и т. д.

Разработать детально минимум знаний.

(Гринько, видимо, пересобачил до глупости, отрицая политехническое образование (может быть, частью и О. Ю. Шмидт){102}. Исправить это.)

Написано в конце 1920 г.

Впервые напечатано в 1929 г. в журнале «На Путях к Новой Школе» № 2

Печатается по рукописи

Первая страница рукописи В. И. Ленина «Проект постановления пленума ЦК РКП(б) о Народном комиссариате земледелия». – 4 января 1921 г. (Уменьшено)

1921 г.

Проект постановления пленума ЦК РКП(б) о Народном комиссариате земледелия{103}

Поручить т. Осинскому вместе со всей коллегией НКЗ разработать и внести в СНК и ближайшую сессию ВсеЦИКа как положение о наркомате в целом, так и специально о более широком и систематическом включении в работу спецов-агрономов{104}.

Написано 4 января 1921 г.

Впервые напечатано в 1959 г. в Ленинском сборнике XXXVI

Печатается по рукописи

Кризис партии

Предсъездовская дискуссия развернулась уже достаточно широко. Из маленьких расхождений и разногласий выросли большие, как всегда бывает, если на маленькой ошибке настаивать и сопротивляться изо всех сил ее исправлению, или если за маленькую ошибку одного или немногих уцепятся люди, делающие большую ошибку.

Так всегда растут разногласия и расколы. Так и мы «доросли» от маленьких разногласий до синдикализма, означающего полный разрыв с коммунизмом и неминуемый раскол партии, если партия не окажется достаточно здоровой и сильной, чтобы вылечиться от болезни быстро и радикально.

Надо иметь мужество смотреть прямо в лицо горькой истине. Партия больна. Партию треплет лихорадка. Весь вопрос в том, захватила ли болезнь только «лихорадящие верхи», да и то может быть исключительно московские, или болезнью охвачен весь организм. И в последнем случае, способен ли этот организм в несколько недель (до партсъезда и на партсъезде) излечиться полностью и сделать повторение болезни невозможным или болезнь станет затяжной и опасной.

Обложка брошюры В. И. Ленина «Кризис партии». – Январь 1921 г.

Что надо делать, чтобы достигнуть быстрейшего и вернейшего излечения? Надо, чтобы все члены партии с полным хладнокровием и величайшей тщательностью принялись изучать 1) сущность разногласий и 2) развитие партийной борьбы. Необходимо и то, и другое, ибо сущность разногласий развертывается, разъясняется, конкретизируется (а сплошь да рядом и видоизменяется) в ходе борьбы, которая, проходя разные этапы, показывает нам всегда на каждом этапе не одинаковый состав и число борющихся, не одинаковые позиции в борьбе и т. д. Надо изучать то и другое, обязательно требуя точнейших документов, напечатанных, доступных проверке со всех сторон. Кто верит на слово, тот безнадежный идиот, на которого машут рукой. Если нет документов, нужен допрос свидетелей обеих или нескольких сторон и обязательно «допрос с пристрастием» и допрос при свидетелях.

Попробую набросать конспект моего понимания как сущности разногласий, так и смены этапов борьбы.

1-й этап. V Всероссийская конференция профсоюзов, 2–6 ноября. Завязка борьбы. Единственные «борцы» из цекистов Троцкий и Томский. Троцкий бросил «крылатое словечко» о «перетряхивании» профсоюзов. Томский резко спорил. Большинство цекистов присматривается. Их громадной ошибкой (и моей в первую голову) было то, что мы «проглядели» тезисы Рудзутака о «производственных задачах профсоюзов», принятые V конференцией. Это – самый важный документ во всем споре.

2-й этап. Пленум ЦК 9-го ноября. Троцкий вносит «черновой набросок тезисов»: «Профсоюзы и их дальнейшая роль», где проводится политика «перетряхивания», прикрытая или приукрашенная рассуждениями о «тягчайшем кризисе» профсоюзов и о новых задачах и методах. Томский, усиленно поддержанный Лениным, считает центром тяжести споров именно «перетряхивание», в связи с неправильностями и преувеличениями бюрократизма у Цектрана. При этом в споре некоторые, явно преувеличенные и потому ошибочные, «выпады» допускает Ленин, в силу чего является необходимость в «буферной группе», которая и возникает в составе 10 цекистов (куда входят и Бухарин и Зиновьев, не входят ни Троцкий, ни Ленин). «Буфер» постановляет «не выносить на широкое обсуждение разногласий» и, отменяя доклад Ленина (у профсоюзов), назначает докладчиком Зиновьева, предписывая ему «сделать деловой, не полемический доклад».

Тезисы Троцкого отклонены. Приняты тезисы Ленина. В окончательной форме резолюция проходит 10-ю голосами против 4-х (Троцкий, Андреев, Крестинский, Рыков). И в этой резолюции защищаются «здоровые формы милитаризации труда», осуждается «вырождение централизма и милитаризованных форм работы в бюрократизм, самодурство, казенщину» и т. д. Цектрану указано «принять более деятельное участие в общей работе ВЦСПС, входя в его состав на одинаковых с другими союзными объединениями правах».

ЦК выбирает профессионалистскую комиссию, включая в нее т. Троцкого. Троцкий отказывается работать в ней, и только этим шагом вносится преувеличение первоначальной ошибки т. Троцкого, ведущее в дальнейшем к фракционности. Без этого шага ошибка т. Троцкого (предложение неправильных тезисов) – самая небольшая, такая, которую случалось делать всем цекистам без всякого изъятия.

3-й этап. Конфликт водников с Цектраном в декабре. Пленум ЦК 7 декабря. Главными «борцами» оказываются уже не Троцкий и Ленин, а Троцкий и Зиновьев. Зиновьев, как председатель профкомиссии, разбирал спор водников с Цектраном в декабре. Пленум ЦК 7 декабря. Зиновьев вносит практическое предложение немедленно изменить состав Цектрана. Большинство ЦК высказывается против этого. Рыков переходит на сторону Зиновьева. Принимается резолюция Бухарина, которая в практической части высказывается на три четверти за водников, а во введении, отвергая «перестройку сверху» профсоюзов (параграф 3), одобряет пресловутую «производственную демократию» (параграф 5). Наша группа цекистов остается в меньшинстве, будучи против резолюции Бухарина главным образом потому, что считает «буфер» бумажным, ибо неучастие Троцкого в профкомиссии фактически означает продолжение борьбы и вынесение ее за пределы ЦК. Мы вносим предложение назначить партийный съезд на 6 февраля 1921 г. Принято. Отсрочка на 6-е марта проведена позже, по требованию далеких окраин.

4-й этап. VIII съезд Советов. Выступление Троцкого 25 декабря с «брошюрой-платформой»: «Роль и задачи профсоюзов». С точки зрения формального демократизма, Троцкий имел безусловное право выступить с платформой, ибо ЦК 24 декабря разрешил свободу дискуссии. С точки зрения революционной целесообразности, это было уже громадным преувеличением ошибки, созданием фракции на ошибочной платформе. Брошюра цитирует из резолюции ЦК от 7 декабря только то, что относится к «производственной демократии», и не цитирует того, что сказано против «перестройки сверху». Буфер, созданный Бухариным 7 декабря, при поддержке Троцкого, разбит Троцким 25 декабря. Все содержание брошюры, от начала до конца, насквозь пропитано духом «перетряхивания». «Новых» же «задач и методов», которые должны были приукрасить или прикрыть или оправдать «перетряхивание», брошюре не удалось указать, если не считать интеллигентских выкрутасов («производственная атмосфера», «производственная демократия»), теоретически неверных, а в своей деловой части всецело входящих в понятие, в задачи, в рамки производственной пропаганды.

5-й этап. Дискуссия перед тысячами ответственных партработников всей России, на фракции РКП VIII съезда Советов, 30 декабря. Споры развертываются вовсю. Зиновьев и Ленин, с одной стороны, Троцкий и Бухарин, с другой. Бухарин хочет «буферить», но говорит только против Ленина и Зиновьева, ни слова против Троцкого. Бухарин читает кусочек своих тезисов (опубликованных 16 января), но только тот кусочек, где о разрыве с коммунизмом и переходе к синдикализму нет и речи. Шляпников оглашает (от имени «рабочей оппозиции») синдикалистскую платформу, которую уже заранее разбил в пух и прах т. Троцкий (тезис 16 в его платформе) и которую (отчасти, вероятно, именно по этой причине) никто не берет всерьез.

Гвоздем всей дискуссии 30 декабря я лично считаю оглашение тезисов Рудзутака. В самом деле: ни т. Бухарин, ни т. Троцкий не только не могли ни слова возразить против них, но даже сочинили легенду, будто «лучшую половину» этих тезисов выработали цектранисты, Гольцман, Андреев, Любимов. И Троцкий очень весело и мило острил поэтому над неудачной «дипломатией» Ленина, который хотел-де «снять, сорвать» дискуссию, искал «громоотвод» и «случайно ухватился рукой не за громоотвод, а за Цектран».

Легенда опровергнута тогда же, 30 декабря, Рудзутаком, который указал, что Любимова «в природе ВЦСПС» не существует, что Гольцман голосовал в президиуме ВЦСПС против тезисов Рудзутака, что разрабатывала их комиссия из Андреева, Цыперовича и Рудзутака{105}.