Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

Наконец, помимо фабричных поселков, значение индустриальных центров имеют еще торгово-промышленные села, которые либо стоят во главе крупных кустарных районов, либо быстро развились в пореформенную эпоху, благодаря своему положению на берегах рек, у станций жел. дорог и т. д. Примеров таких сел приведено было несколько в гл. VI, § II, причем мы видели там, что подобные села, как и города, привлекают к себе население из деревень и что они отличаются обыкновенно более высокой грамотностью населения[699]. Приводим еще для образца данные по Воронежской губ., чтобы показать сравнительное значение городских и негородских торгово-промышленных населенных мест. «Сводный сборник» по Воронежской губ. дает комбинационную таблицу с группировкой селений по 8-ми уездам губернии {107}. Городов в этих уездах – 8, с населением в 56 149 "чел. (1897 г.). Из селений же выделяются 4 с 9376 дворами, с 53 732 жителями – т. е. гораздо более крупные, чем города. В этих селениях 240 торговых и 404 промышленных заведения. Из всего числа дворов 60 % вовсе не обрабатывают земли, 21 % обрабатывают наймом или исполу, 71 % не имеют ни рабочего скота, ни инвентаря, 63 % покупают хлеб круглый год, 86 % занимаются промыслами. Относя все население этих центров к торгово-промышленному, мы не только не преувеличиваем, но даже уменьшаем размеры этого последнего, ибо всего в этих 8-ми уездах 21 956 хозяйств вовсе не обрабатывают земли. И все-таки, во взятой нами земледельческой губернии торгово-промышленное население вне городов оказывается не меньшим, чем в городах.

4) Отхожие неземледельческие промыслы

Но и добавление к городам фабричных, заводских и торгово-промышленных сел и местечек далеко не исчерпывает еще всего индустриального населения России. Отсутствие свободы передвижения, сословная замкнутость крестьянской общины вполне объясняют ту замечательную особенность России, что в ней к индустриальному населению должна быть отнесена не малая часть сельского населения, добывающая себе средства к жизни работой в промышленных центрах и проводящая в этих центрах часть года. Мы говорим о так наз. отхожих неземледельческих промыслах. С официальной точки зрения, эти «промышленники» – крестьяне-земледельцы, имеющие лишь «подсобные заработки», и большинство представителей народнической экономии усвоило, не мудрствуя лукаво, эту точку зрения. Несостоятельность ее, после всего изложенного выше, нет надобности доказывать подробнее. Во всяком случае, как бы различно ни относиться к этому явлению, не может подлежать никакому сомнению, что оно выражает отвлечение населения от земледелия к торгово-промышленным занятиям[700]. Насколько изменяется от этого факта то представление о размерах индустриального населения, которое дают города, – можно видеть из следующего примера. В Калужской губ. процент городского населения гораздо ниже среднего по России (8,3 % против 12,8 %). Но вот «Стат. обзор» этой губернии за 1896 г. вычисляет, по данным о паспортах, общее число месяцев отлучки отхожих рабочих. Оказывается, что оно равно 1491,6 тыс. месяцев; это, по разделении на 12, дает 124,3 тыс. душ отсутствующего населения, т. е. «около 11 % всего населения» (1. с., 46)! Прибавьте это население к городскому (1897 г.: 97,9 тыс.), и процент индустриального населения окажется очень значительным.

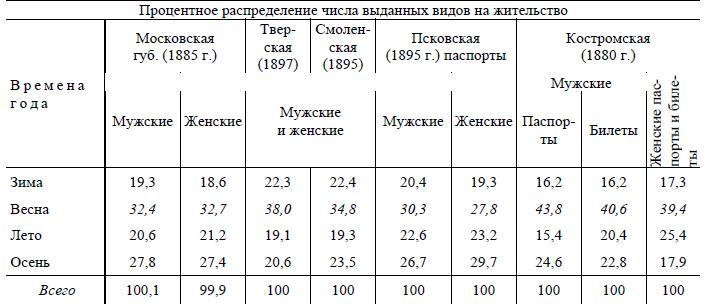

Конечно, известная часть отхожих неземледельческих рабочих регистрируется в числе наличного населения городов, а также входит в население тех негородских индустриальных центров, о которых было уже сказано. Но только часть, ибо при бродячем характере этого населения его трудно учесть переписью отдельных центров; а затем переписи населения бывают обыкновенно зимою, тогда как наибольшая часть промысловых рабочих уходит из дому весной. Вот данные об этом по одним из главных губерний неземледельческого отхода[701].

Максимум числа выданных паспортов приходится повсюду на весну. След., из временно отсутствующих рабочих большая часть не попадает в переписи городов[702]. Но и этих временных горожан с большим правом можно относить к городскому, чем к сельскому населению: «Семья, которая извлекает средства существования в течение года или большей его части из заработков в городе, с гораздо большими основаниями может считать местом оседлости город, обеспечивающий ее существование, чем деревню, с которой имеются связи только родственные и фискальные»[703]. Какое громадное значение имеют и поныне эти фискальные связи, видно, напр., из того, что из отхожих костромичей «редко хозяева получают за нее (землю) известную небольшую часть податей, а обыкновенно ее сдают только за то, чтобы нанявшие городили вокруг нее огороды, а все подати платит сам хозяин» (Д. Жбанков: «Бабья сторона». Костр. 1891 г., стр. 21). И в «Обзоре Ярославской губернии» (в. II, Ярославль, 1896) мы встречаем неоднократные указания на эту необходимость для отхожих промысловых рабочих откупаться от деревни и от надела (стр. 28, 48, 149, 150, 166 и др.)[704].

Как же велико число отхожих неземледельческих рабочих? Число рабочих, занятых всякими отхожими промыслами, составляет не менее 5–6 миллионов. В самом деле, в 1884 г. в Европейской России было выдано до 4,67 млн. паспортов и билетов[705], а паспортный доход возрос с 1884 по 1894 г. более чем на треть (с 3,3 до 4,5 млн. руб.). В 1897 г. выдано было всего по России паспортов и билетов 9495,7 тыс. (в том числе в 50 губ. Европейской России 9333,2 тыс.). В 1898 г. – 8259,9 тыс. (Европейской России 7809,6 тыс.)[706]. Число избыточных (по сравнению с местным спросом) рабочих в Европейской России г. С. Короленко определил в 6,3 млн. Выше мы видели (гл. III, § IX, стр. 174)[707], что по 11 земледельческим губерниям число выданных паспортов оказалось превышающим расчет г-на С. Короленко (2 млн. против 1,7 млн.). Теперь мы можем добавить данные о 6-ти неземледельческих губерниях: г. Короленко считает в них избыточных рабочих 1287,8 тыс. человек, а число выданных паспортов равно 1298,6 тыс.[708] Таким образом, и 17 губерниях Европейской России (11 черноземных плюс 6 нечерноземных) г. С. Короленко считал 3 млн. избыточных (против местного спроса) рабочих. А в 90-х годах в этих 17 губерниях выдавалось 3,3 миллиона паспортов и билетов. В 1891 г. эти 17 губерний давали 52,2 % всего паспортного дохода. След., число отхожих рабочих, по всей вероятности, превышает 6 млн. чел. Наконец, данные земской статистики (большей частью устаревшие) привели г-на Уварова к тому выводу, что цифра г-на С. Короленко близка к истине, а цифра 5 млн. отхожих рабочих—»в высшей степени вероятна»[709].

Спрашивается теперь, как велико число неземледельческих и земледельческих отхожих рабочих? Г-н Н. —он очень смело и совершенно ошибочно утверждает, что «громаднейшее большинство крестьянских отхожих промыслов суть именно земледельческие» («Очерки», с. 16). Чеславский, на которого ссылается г. Н. —он, выражается гораздо осторожнее, не приводя никаких данных и ограничиваясь общими соображениями о величине районов, отпускающих тех и других рабочих. Данные же г. Н. —она о пассажирском движении по жел. дорогам ровно ничего не доказывают, ибо неземледельческие рабочие уходят из дому тоже преимущественно весной и притом они в несравненно большей степени пользуются жел. дорогами, чем земледельческие[710].

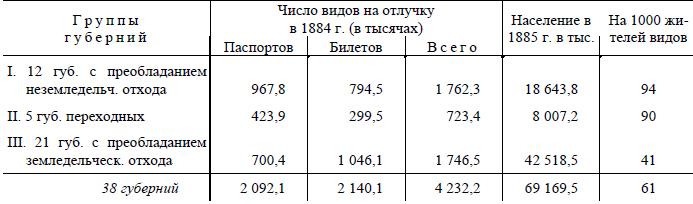

Мы полагаем, наоборот, что большинство (хотя и не «громаднейшее») отхожих рабочих составляют, вероятно, неземледельческие рабочие. Основывается это мнение, во-1-х, на данных о распределении паспортного дохода и, во-2-х, на данных г. Весина, Еще Флеровский, на основании данных за 1862/63 г. о распределении дохода от «пошлин разных наименований» (более трети их давал паспортный доход), сделал тот вывод, что наибольшее движение крестьян на заработки направляется из губерний столичных и неземледельческих[711]. Если мы возьмем те 11 неземледельческих губерний, которые были соединены нами выше (пункт 2 этого параграфа) в один район и из которых уходят в громадном большинстве неземледельческие рабочие, то мы увидим, что в этих губерниях находилось в 1885 г. лишь 18,7 % населения всей Европейской России (в 1897 г. – 18,3 %), тогда как паспортного дохода они давали 42,9 % в 1885 г. (в 1891 г. – 40,7 %)[712]. Неземледельческих рабочих отпускают еще очень многие губернии, и мы должны поэтому думать, что земледельческие рабочие составляют менее половины отходчиков. Г-н Весин распределяет 38 губерний Европейской России (дающих 90 % всего числа видов на отлучку) на группы по преобладанию разных видов отхода и сообщает такие данные[713]:

«Эти цифры показывают, что отхожие промыслы сильнее развиты в первой группе, чем в третьей… Затем из приведенных цифр видно, что соответственно различию групп разнообразится и самая продолжительность отлучек на заработки. Там, где преобладают неземледельческие отхожие промыслы, продолжительность отлучек оказывается гораздо значительнее» («Дело», 1886, № 7, с. 134).

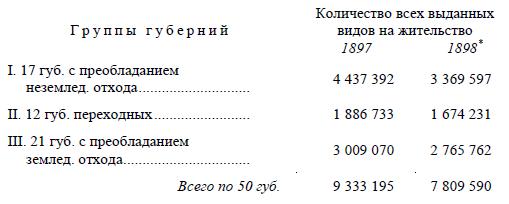

Наконец, указанная выше статистика производств, облагаемых акцизом и пр., дает нам возможность распределить число выданных видов на жительство по всем 50 губерниям Европейской России. Внося указанные поправки в группировку г. Весина и распределяя по тем же трем группам недостающие за 1884 г. 12 губерний (к группе I – Олонецкую и Псковскую; к гр. II – Прибалтийские и Сев. – Западные, т. е. 9 губ.; к гр. Ill – Астраханскую), получаем такую картину:

* Между прочим. Автор обзора этих данных (l. c., гл. VI, стр. 639) объясняет уменьшение выдачи паспортов в 1898 году уменьшением отхода летних рабочих в южные губернии вследствие неурожая и распространения с.-х. машин. Это объяснение никуда не годится, ибо всего меньше сократилось число выданных видов на жительство в группе III, всего больше – в группе I. Сравнимы ли приемы регистрации в 1897 и 1898 гг.? (Прим. по 2-му изд.)

Отхожие промыслы, по этим данным, значительно сильнее в I группе, чем в III.

Итак, не подлежит сомнению, что подвижность населения в неземледельческой полосе России несравненно выше, чем в земледельческой. Число неземледельческих отхожих рабочих должно быть выше, чем земледельческих, и составлять не менее трех миллионов человек.

О громадном и все усиливающемся росте отхода свидетельствуют все источники. Паспортный доход с 2,1 млн. руб. в 1868 г. (1,75 млн. руб. в 1866 г.) возрос до 4,5 млн. руб. в 1893/94 г., т. е. увеличился более чем вдвое. Число выданных паспортов и билетов увеличилось в Московской губ. с 1877 по 1885 г. на 20 % (мужских) и на 53 % (женских); по Тверской губ. с 1893 по 1896 г. на 5,6 %; по Калужской губ. с 1885 по 1895 г. на 23 % (а число месяцев отлучки на 26 %); по Смоленской губ. со 100 тыс. в 1875 г. до 117 тыс. в 1885 г. и до 140 тыс. в 1895 г.; по Псковской губ. с 11 716 в 1865–1875 гг. до 14 944 в 1876 г. и до 43 765 в 1896 г. (мужских). По Костромской губ. в 1868 г. выдавалось 23,8 паспорта и билета на 100 мужчин, 0,85 на 100 женщин, а в 1880 г. – 33,1 и 2,2. И т. д. и т. д.

Подобно отвлечению населения от земледелия в города, неземледельческий отход представляет из себя явление прогрессивное. Он вырывает население из заброшенных, отсталых, забытых историей захолустий и втягивает его в водоворот современной общественной жизни. Он повышает грамотность населения[714] и сознательность его[715], прививает ему культурные привычки и потребности[716]. Крестьян влекут в отход «мотивы высшего порядка», т. е. большая внешняя развитость и вылощенность питерщика; они ищут «где лучше». «Питерская работа и жизнь считаются легче деревенской»[717]. «Все деревенские жители называются серыми и, что странно, нисколько не обижаются на это название, и сами называют себя таковыми, сетуя на родителей, не отдавших их учиться в С.-Петербург. Впрочем, нужно оговориться, что и эти серые жители деревни далеко не так серы, как в чисто земледельческих местностях: они невольно перенимают внешность и привычки от питерщиков, столичный свет косвенно проливается и на них»[718]. В Ярославской губернии (кроме примеров обогащения) «еще другая причина гонит всякого из его дома. Это – общественное мнение, которое человеку, не жившему в Петербурге или где-нибудь, а занимающемуся земледелием или каким-нибудь ремеслом, присваивает на всю его жизнь название пастуха, и такому человеку трудно найти себе невесту» («Обзор Яросл. губ.», II, 118). Отход в города повышает гражданскую личность крестьянина, освобождая его от той бездны патриархальных и личных отношений зависимости и сословности, которые так сильны в деревнях[719]… «Первостепенным фактором, поддерживающим существование отхода, является рост самосознания личности в народной среде. Освобождение от крепостной зависимости, давнишнее уже общение наиболее энергичной части сельского населения с жизнью городской давно пробудили в ярославском крестьянстве желание отстоять свое «я», выбиться из бедственного и зависимого положения, на которое его обрекали условия деревенской жизни, к достаточному, независимому и почетному… Крестьянин, живя на заработках на стороне, чувствует себя свободнее, а также равноправнее с лицами прочих сословий, и потому сельская молодежь все сильнее и сильнее стремится в город» («Обзор Яросл. губ.», II, 189–190).

Отход в города ослабляет старую патриархальную семью, ставит женщину в более самостоятельное положение, равноправное с мужчиной. «Сравнительно с оседлыми местностями, солигалическая и чухломская семья» (самые отхожие уезды Костр. губ.) «гораздо менее крепка не только в смысле патриархальной власти старшего, но даже и в отношениях между родителями и детьми, мужем и женою. От сыновей, отправляемых в Питер с 12 лет, конечно, нельзя ожидать сильной любви к родителям и привязанности к родительскому крову; они становятся невольно космополитами: «где хорошо, там и отечество»«[720]. «Привыкшая обходиться без мужской власти и помощи, солигаличанка вовсе не похожа на забитую крестьянку земледельческой полосы: она независима, самостоятельна… Побои и истязания жен здесь редкое исключение… Вообще равенство женщины с мужчиной сказывается почти везде и во всем»[721].

Наконец – last but not least[722] – неземледельческий отход повышает заработную плату не только уходящих наемных рабочих, но и остающихся.

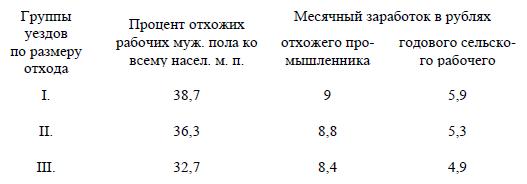

Всего рельефнее выражается этот факт в том общем явлении, что неземледельческие губернии, отличаясь более высокой заработной платой, чем земледельческие, привлекают из последних сельских рабочих[723]. Вот интересные данные по Калужской губ.:

«Эти цифры вполне поясняют… те явления, 1) что отхожие промыслы влияют на повышение заработной платы в сельскохозяйственном производстве и 2) что они отвлекают лучшие силы населения»[724]. Повышается не только денежная, но и реальная заработная плата. В группе уездов, дающих на 100 работников не менее 60 отходчиков, средняя плата годовому батраку – 69 руб. или 123 пуда ржи; в уездах с 40–60 % отхожих рабочих – 64 руб. или 125 пуд. ржи; в уездах, дающих менее 40 % отходчиков, – 59 руб. или 116 пуд. ржи[725]. По этим же группам уездов процент корреспонденции с жалобами на недостаток рабочих правильно понижается: 58 %—42 %—35 %. В обрабатывающей промышленности заработная плата выше, чем в земледелии, и «промыслы, по отзыву очень многих гг. корреспондентов, способствуют развитию в крестьянской среде новых потребностей (чай, ситцы, сапоги, часы и т. д.), повышают общий уровень последних и таким путем влияют на повышение заработной платы»[726]. Вот типичный отзыв одного корреспондента: «Недостаток» (в рабочих) «всегда полный, а причина та, что подгородное население избаловано, работают в мастерских железных дорог и служат там же. Близость Калуги и базары в ней постоянно собирают окрестных жителей для продажи яиц, молока и т. п., и затем огульное пьянство в трактирах; причина та, что все население стремится к большому жалованью и ничегонеделанию. Жить в сельских рабочих считается стыдом, а стремятся в города, где и составляют пролетариат и золотые роты; деревня же страдает от неимения дельных и здоровых работников»[727]. Такую оценку отхожих промыслов мы с полным правом можем назвать народническою. Г-н Жбанков, напр., указывая, что уходят не лишние, а «необходимые» работники, замещаемые пришлыми земледельцами, находит «очевидным», что «такие взаимные замещения очень невыгодны»[728]. Для кого, о г. Жбанков? «Жизнь в столицах прививает многие культурные привычки низшего разбора и наклонность к роскоши и щегольству, что уносит напрасно (sic!!) много денег»[729]; расход на это щегольство и пр. большею частью «непроизводителен» (!!)[730]. Г. Герценштейн прямо вопит о «показной цивилизации», «широком разгуле», «бесшабашном кутеже», «диком пьянстве и дешевом разврате» и пр.[731]. Московские статистики из факта массового отхода выводят прямо необходимость «мер, которые бы уменьшили потребность в отхожих заработках»[732]. Г-н Карышев рассуждает об отхожих промыслах: «Одно лишь увеличение крестьянского землепользования до размеров, достаточных для удовлетворения главнейших (!) потребностей семьи, может разрешить эту серьезнейшую проблему нашего народного хозяйства»[733].

И никому из этих прекраснодушных господ не приходит в голову, что, прежде чем толковать о «разрешении серьезнейших проблем», необходимо позаботиться о полной свободе передвижения для крестьян, свободе отказа от земли и выхода из общины, свободе поселения (без «откупных» денег) в какой угодно, городской или сельской, общине государства!

* * *Итак, отвлечение населения от земледелия выражается в России в росте городов (затемняемом отчасти внутреннею колонизацией), пригородов, фабрично-заводских и торгово-промышленных сел и местечек, а также и в неземледельческом отходе. Все эти процессы, быстро развивавшиеся и развивающиеся и вширь и вглубь в течение пореформенной эпохи, являются необходимой составной частью капиталистического развития и имеют глубоко прогрессивное значение по отношению к старым формам жизни.

III. Рост употребления наемного труда

В вопросе о развитии капитализма едва ли не наибольшее значение имеет степень распространения наемного труда. Капитализм, это – та стадия развития товарного производства, когда и рабочая сила становится товаром. Основная тенденция капитализма состоит в том, чтобы все рабочие силы народного хозяйства применялись к производству лишь после продажи-купли их предпринимателями. Как проявлялась эта тенденция в пореформенной России, мы старались подробно рассмотреть выше, и теперь должны подвести итоги по этому вопросу. Сначала подсчитаем вместе приведенные в предыдущих главах данные о числе продавцов рабочей силы, а затем (в следующем параграфе) обрисуем контингент покупателей рабочей силы.

Продавцов рабочей силы поставляет рабочее население страны, участвующее в производстве материальных ценностей. Считают, что это население составляет коло 151/2; миллионов взрослых рабочих мужск. пола[734]. Во II главе было показано, что низшая группа крестьянства представляет из себя не что иное, как сельский пролетариат; при этом было отмечено (стр. 122, прим.[735]), что формы продажи рабочей силы этим пролетариатом будут разобраны ниже. Подведем теперь итог перечисленным в предыдущем изложении разрядам наемных рабочих: 1) сельскохозяйственные наемные рабочие. Число их – около 31/2 млн. (по Евр. России). 2) Фабрично-заводские, горные и железнодорожные рабочие – около 11/2 млн. Итого пять миллионов профессиональных наемных рабочих. Далее, 3) строительные рабочие – около 1 миллиона. 4) Рабочие, занятые в лесном деле (рубка леса и первоначальная обработка его, сплавка и т. д.), занятые земляными работами, сооружением железных дорог, работами по нагрузке и разгрузке товаров и вообще всякого рода «черными» работами в индустриальных центрах. Их около 2 млн.[736] 5) Рабочие, занятые капиталистами на дому, а также работающие по найму в обрабатывающей промышленности, не причисляемой к «фабрично-заводской промышленности». Их – около 2 млн.

Итого – около десяти миллионов наемных рабочих. Исключаем из них приблизительно 1/4 на женщин и детей[737], – остается 71/2 млн. наемных рабочих из взрослых мужчин, т. е. около половины всего взрослого мужского населения страны, участвующего в производстве материальных ценностей[738]. Часть этой громадной массы наемных рабочих совершенно порвала с землей и живет исключительно продажей рабочей силы. Сюда относится громадное большинство фабрично-заводских (несомненно также горных и железнодорожных) рабочих, затем известная доля строительных, судовых рабочих и чернорабочих; наконец, немалая доля рабочих капиталистической мануфактуры и те жители неземледельческих центров, которые заняты домашней работой на капиталистов. Другая, большая, часть еще не порвала с землей, покрывает отчасти свои расходы продуктами своего земледельческого хозяйства на миниатюрном кусочке земли и образует, след., тот тип наемных рабочих с наделом, который мы старались подробно обрисовать во II главе. В предыдущем изложении было уже показано, что вся эта громадная масса наемных рабочих образовалась, главным образом, в пореформенную эпоху и что она продолжает быстро возрастать.

Важно отметить значение нашего вывода в вопросе об относительном перенаселении (или о контингенте резервной армии безработных), создаваемом капитализмом. Данные об общем числе всех наемных рабочих во всех отраслях народного хозяйства с особенной наглядностью обнаруживают основную ошибку народнической экономии по этому вопросу. Как мы уже имели случай указать в другом месте («Этюды», стр. 38–42[739]), эта ошибка состоит в том, что экономисты-народники (гг. В. В., Н. —он и др.), много разговаривавшие об «освобождении» рабочих капитализмом, и не подумали исследовать конкретные формы капиталистического перенаселения в России; затем – в том, что они совершенно не поняли необходимости громадной массы резервных рабочих для самого существования и развития нашего капитализма. Посредством жалких слов и курьезных расчетов по поводу числа «фабрично-заводских» рабочих[740] они превращали одно из основных условий развития капитализма в доказательство невозможности, ошибочности, беспочвенности капитализма и пр. На самом же деле, русский капитализм не мог бы никогда развиться до современной высоты, не мог бы просуществовать и года, если бы экспроприация мелких производителей не создавала многомиллионной массы наемных рабочих, готовых, по первому призыву, удовлетворить максимальный спрос предпринимателей в земледелии, в лесном и строительном деле, в торговле, в обрабатывающей, горной, транспортной промышленности и т. д. Мы говорим: максимальный спрос, – потому что капитализм может развиваться лишь скачками, а следовательно, количество нуждающихся в продаже рабочей силы производителей должно быть всегда выше среднего спроса капитализма на рабочих. Если мы подсчитали сейчас общее число разных разрядов наемных рабочих, то этим мы отнюдь не хотели сказать, что капитализм в состоянии постоянно занимать всех их. Такого постоянства занятий нет и не может быть в капиталистическом обществе, какой бы разряд наемных рабочих мы ни взяли. Из миллионов бродячих и оседлых рабочих известная доля постоянно остается в резерве безработных, и этот резерв то поднимается до громадных размеров в годы кризисов, или при упадке той или другой промышленности в известном районе, или при особенно быстром расширении машинного производства, вытесняющего рабочих, – то опускается до минимума, вызывая даже тот «недостаток» рабочих, на который нередко жалуются предприниматели отдельных отраслей промышленности в отдельные годы в отдельных районах страны. Определить хотя бы приблизительно количество безработных в средний год невозможно за полным отсутствием сколько-нибудь надежных статистических данных; но несомненно, что число это должно быть очень велико: об этом свидетельствуют и те громадные колебания капиталистической промышленности, торговли и земледелия, на которые было неоднократно указываемо выше, и те обычные дефициты в бюджетах крестьян низших групп, которые констатирует земская статистика. Увеличение числа крестьян, выталкиваемых в ряды промышленного и сельского пролетариата, и увеличение спроса на наемный труд, это – две стороны одной медали. Что же касается до форм наемного труда, то они в высшей степени разнообразны в капиталистическом обществе, опутанном еще со всех сторон остатками и учреждениями докапиталистического режима. Было бы глубокой ошибкой игнорировать это разнообразие, и в эту ошибку впадают те, кто рассуждает, подобно г. В. В., что капитализм «отмежевал себе уголок в один – полтора миллиона рабочих и не выходит из него»[741]. Вместо капитализма – здесь является уже одна крупная машинная индустрия. Но как произвольно и как искусственно выгораживаются здесь эти 11/2 млн. рабочих в особый «уголок», ничем будто бы не связанный с остальными областями наемного труда! На самом же деле связь эта очень тесна, и для характеристики ее достаточно сослаться на две основные черты современного хозяйственного строя. Во-1-х, в основе этого строя лежит денежное хозяйство. «Власть денег» проявляется с полной силой и в промышленности а в земледелии, и в городе и в деревне, но только в крупной машинной индустрии она достигает полного развития, вытесняет совершенно остатки патриархального хозяйства, концентрируется в небольшом числе гигантских учреждений (банков), связывается непосредственно с крупным общественным производством. Во-2-х, в основе современного хозяйственного строя лежит купля-продажа рабочей силы. Возьмите даже самых мелких производителей в земледелии или в промышленности, п вы увидите, что исключением является такой, который, бы не нанимался сам или не нанимал других. Но опять-таки полного развития и полного отделения от прежних форм хозяйства эти отношения достигают только в крупной машинной индустрии. Поэтому тот «уголок», который кажется иному народнику таким незначительным, воплощает в себе, на самом деле, квинтэссенцию. современных общественных отношений, а население этого «уголка», т. е. пролетариат, является, в буквальном смысле слова, одним только передним рядом, авангардом всей массы трудящихся и эксплуатируемых[742]. Поэтому, лишь рассматривая весь современный хозяйственный строй под углом отношений, сложившихся в этом «уголке», получаешь возможность разобраться в основных взаимоотношениях между различными группами участвующих в производстве лиц, а следовательно, и рассмотреть основное направление развития данного строя. Наоборот, кто отворачивается от этого «уголка» и рассматривает хозяйственные явления под углом отношений мелкого патриархального производства, того ход истории превращает либо в невинного мечтателя, либо в идеолога мелкой буржуазии и аграриев.