Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

Одним из проявлений этого преобразования служит отделение промышленности от земледелия, освобождение общественных отношений в промышленности от тех традиций крепостного и патриархального строя, которые тяготеют над сельским хозяйством. В мелком товарном производстве промышленник еще совершенно не вылупился из крестьянина; он остается в большинстве случаев земледельцем, и эта связь мелкой промышленности и мелкого земледелия настолько глубока, что мы наблюдаем интересный закон параллельного разложения мелких производителей в промышленности и в земледелии. Выделение мелкой буржуазии и наемных рабочих идет рука об руку в обеих областях народного хозяйства, подготовляя тем самым, на обоих полюсах разложения, разрыв промышленника с земледелием. В мануфактуре этот разрыв уже очень значителен. Образуется целый ряд промышленных центров, не занимающихся земледелием. Главным представителем промышленности становится уже не крестьянин, а купец и мануфактурист, с одной стороны, «мастеровой», с другой стороны. Промышленность и сравнительно развитые торговые сношения с остальным миром поднимают жизненный уровень населения и его культурность; на крестьянина-земледельца работник мануфактуры смотрит уже сверху вниз. Крупная машинная индустрия доканчивает это преобразование, отделяет окончательно промышленность от земледелия, создает, как мы видели, особый класс населения, совершенно чуждый старому крестьянству, отличающийся от него другим строем жизни, другим строем семейных отношений, высшим уровнем потребностей, как материальных, так и духовных[673]. В мелких промыслах и в мануфактуре мы видим всегда остатки патриархальных отношений и разнообразных форм личной зависимости, которые, в общей обстановке капиталистического хозяйства, чрезвычайно ухудшают положение трудящихся, унижают и развращают их. Крупная машинная индустрия, концентрируя вместе массы рабочих, сходящихся нередко из разных концов страны, абсолютно уже не мирится с остатками патриархальности и личной зависимости, отличаясь поистине «пренебрежительным отношением к прошлому». И именно этот разрыв с устарелыми традициями был одним из существенных условий, создавших возможность и вызвавших необходимость регулирования производства и общественного контроля за ним. В частности, говоря о преобразовании фабрикой условий жизни населения, необходимо заметить, что привлечение к производству женщин и подростков[674] есть явление в основе своей прогрессивное. Бесспорно, что капиталистическая фабрика ставит эти разряды рабочего населения в особенно тяжелое положение, что по отношению к ним особенно необходимо сокращение и регулирование рабочего дня, обеспечение гигиенических условий работы и пр., но стремления совершенно запретить промышленную работу женщин и подростков или поддержать тот патриархальный строй жизни, который исключал такую работу, были бы реакционными и утопичными. Разрушая патриархальную замкнутость этих разрядов населения, которые прежде не выходили из узкого круга домашних, семейных отношений, привлекая их к непосредственному участию в общественном производстве, крупная машинная индустрия толкает вперед их развитие, повышает их самостоятельность, т. е. создает такие условия жизни, которые стоят несравненно выше патриархальной неподвижности докапиталистических отношений[675].

Первые две стадии развития промышленности характеризуются оседлостью населения. Мелкий промышленник, оставаясь крестьянином, прикреплен к своей деревне земельным хозяйством. Мастеровой в мануфактуре остается обыкновенно прикованным к тому небольшому, замкнутому району промышленности, который создается мануфактурой. В самом строе промышленности на первой и второй стадии ее развития нот ничего, что бы нарушало эту оседлость и замкнутость производителя. Сношения между различными районами промышленности редки. Перенесение промышленности в другие местности совершается лишь путем переселения отдельных мелких производителей, основывающих новые мелкие промыслы на окраинах государства. Напротив, крупная машинная индустрия необходимо создает подвижность населения; торговые сношения между отдельными районами громадно расширяются; железные дороги облегчают передвижение. Спрос на рабочих возрастает в общем и целом, то поднимаясь в эпохи горячки, то падая в эпохи кризисов, так что переход рабочих с одного заведения на другое, из одного конца страны в другой становится необходимостью. Крупная машинная индустрия создает ряд новых индустриальных центров, которые с невиданной раньше быстротой возникают иногда в незаселенных местностях, – явление, которое было бы невозможно без массовых передвижений рабочих. Мы скажем ниже о размерах и о значении так наз. отхожих неземледельческих промыслов. Теперь же ограничимся кратким указанием на данные земской санитарной статистики по Московской губернии. Опрос 103 175 фабрично-заводских рабочих показал, что рабочих уроженцев данного уезда работает на фабриках своего же уезда 53 238 чел., т. е. 51,6 % всего числа. След., почти половина всех рабочих переселилась из одного уезда в другой. Рабочих уроженцев Московской губернии оказалось 66 038 чел. – 64 %[676]. Более трети рабочих – пришлые из других губерний (главным образом, из соседних с Московскою губернией центральной промышленной полосы). При этом сравнение отдельных уездов показывает, что наиболее промышленные уезды отличаются наименьшим процентом рабочих своего уезда: напр., в малопромышленных Можайском и Волоколамском уездах 92–93 % фабрично-заводских рабочих – уроженцы того же уезда, где они и работают. В очень промышленных: Московском, Коломенском и Богородском уездах процент рабочих своего уезда падает до 24 % – 40 % – 50 %. Исследователи делают отсюда тот вывод, что «значительное развитие фабричного производства в уезде благоприятствует наплыву в этот уезд сторонних элементов»[677]. Эти данные показывают также (добавим от себя), что передвижение промышленных рабочих характеризуется теми же чертами, которые мы констатировали относительно передвижения земледельческих рабочих. Именно, и промышленные рабочие уходят не только из тех мест, где рабочих избыток, но и из тех мест, где в рабочих недостаток. Напр., Бронницкий уезд привлекает 1125 рабочих из других уездов Московской губернии и из других губерний, отпуская в то же время 1246 рабочих в более промышленные уезды: Московский и Богородский. Рабочие уходят, след., не только потому, что не находят «местных занятий под руками», но и потому, что они стремятся туда, где лучше. Как ни элементарен этот факт, о нем не мешает лишний раз напомнить народникам-экономистам, которые идеализируют местные занятия и осуждают отхожие промыслы, игнорируя прогрессивное значение той подвижности населения, которую создает капитализм.

Описанные выше характеристические черты, отличающие крупную машинную индустрию от предыдущих форм промышленности, можно резюмировать словами: обобществление труда. В самом деле, и производство на громадный национальный и интернациональный рынок, и развитие тесных коммерческих связей с различными районами страны и с разными странами по закупке сырых и вспомогательных материалов, и громадный технический прогресс, и концентрация производства и населения колоссальными предприятиями, и разрушение обветшалых традиций патриархального быта, и создание подвижности населения, и повышение уровня потребностей и развития работника, – все это элементы того капиталистического процесса, который все более и более обобществляет производство страны, а вместе с тем и участников производства[678].

По вопросу об отношении крупной машинной индустрии в России к внутреннему рынку для капитализма изложенные выше данные приводят к такому выводу. Быстрое развитие фабричной промышленности в России создает громадный и все увеличивающийся рынок на средства производства (строительные материалы, топливо, металлы и пр.), увеличивает особенно быстро долю населения, занятого изготовлением предметов производительного, а не личного потребления. Но и рынок на предметы личного потребления быстро увеличивается вследствие роста крупной машинной индустрии, которая отвлекает все большую и большую долю населения от земледелия к торгово-промышленным занятиям. Что касается до внутреннего рынка на продукты фабрики, то процесс образования этого рынка был подробно рассмотрен в первых главах настоящей работы.

Глава VIII. Образование внутреннего рынка

Нам остается теперь подвести итоги тем данным, которые были рассмотрены в предыдущих главах, и попытаться дать представление о взаимозависимости различных областей народного хозяйства в их капиталистическом развитии.

I. Рост товарного обращения

Как известно, товарное обращение предшествует товарному производству и составляет одно из условий (но не единственное условие) возникновения этого последнего. В настоящей работе мы ограничили свою задачу разбором данных о товарном и капиталистическое производстве и потому не намерены подробно останавливаться на важном вопросе о росте товарного обращения в пореформенной России. Для того, чтобы дать общее представление о быстроте роста внутреннего рынка, достаточно нижеследующих кратких указаний.

Русская железнодорожная сеть возросла с 3819 километров в 1865 г. до 29 063 км. в 1890 г.[679], т. е. увеличилась более, чем в 7 раз. Соответствующий шаг был сделан Англией в более продолжительный период (1845 г. – 4082 км., 1875 г. – 26 819 км., увеличении в 6 раз), Германией – в более короткий период (1845 г. – 2143 км., 1875 г. – 27 981 км., увеличение в 12 раз). Количество открываемых за год верст жел. дорог сильно колебалось в различные периоды: напр., в 5 лет, 1868–1872, открыто 8806 верст, а в 5 лет, 1878–1882, только 2221[680]. По размерам этих колебаний можно судить о том, какая громадная резервная армия безработных необходима для капитализма, то расширяющего, то сокращающего спрос на рабочих. В развитии ж. – дорожного строительства России было два периода громадного подъема: конец 60-х (и начало 70-х) годов и вторая половина 90-х годов. С 1865 по 1875 г. средний годовой прирост русской жел. – дорожной сети составлял 11/2 тыс. километров, а с 1893 по 1897—около 21/2 тыс. километров.

Перевозка грузов по железным дорогам определялась в таких размерах: 1868 г. – 439 млн. пуд.; 1873 г. – 1117 млн. пуд.; 1881 г. – 2532 млн. пуд.; 1893 г. – 4846 млн. пуд.; 1896 г. – 6145 млн. пуд.; 1904 г. – 11 072 млн. пуд. Не менее быстро возрастало и пассажирское движение: 1868 г. – 10,4 млн. пассажиров; 1873 г. – 22,7; 1881 г. – 34,4; 1893 г. – 49,4; 1896 г. – 65,5; в 1904 г. – 123,6[681].

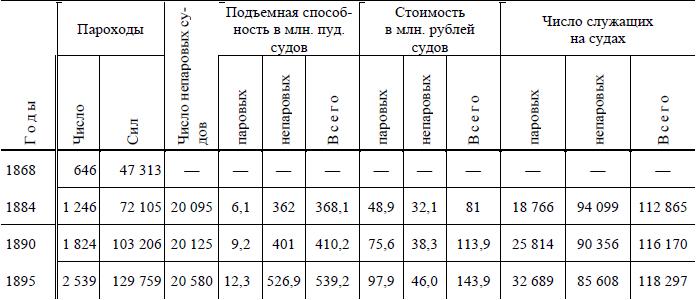

Развитие транспорта по водным путям сообщения представляется в таком виде (данные о всей России)[682]:

Грузов по внутренним водным путям Европейской России было перевезено в 1881 г. – 899,7 млн. пуд.; в 1893 г. – 1181,5 млн. пуд.; в 1896 г. – 1553 млн. пуд. Стоимость этих грузов была 186,5 млн. руб.; – 257,2 млн. руб.; – 290 млн. руб.

Коммерческий флот России состоял в 1868 г. из 51 парохода, вместимостью в 14,3 тыс. ластов{105}, и из 700 парусных судов, вместимостью в 41,8 тыс. ластов, а в 1896 г. – из 522 пароходов, вместимостью в 161,6 тыс. ластов[683].

Развитие торгового судоходства по всем портам внешних морей было таково. За пятилетие 1856–1860 гг. число судов, пришедших плюс отшедших, было в среднем по 18 901, вместимостью в 3783 тыс. тонн; в среднем, за 1886–1890 гг. – 23 201 судно (+23 %), вместимостью в 13 845 тыс. тонн (+266 %). Вместимость возросла, следовательно, в 32/3 раза. За 39 лет (с 1856 по 1894) вместимость возросла в 5,5 раза, причем, если выделить русские и заграничные суда, то окажется, что число первых увеличилось за эти 39 лет в 3,4 раза (с 823 до 2789), а вместимость их – в 12,1 раза (с 112,8 тыс. тонн до 1368,0 тыс. тонн), тогда как число вторых увеличилось на 16 % (с 18 284 до 21 160), а вместимость их – в 5,3 раза (с 3448 тыс. тонн до 18 267 тыс. тонн)[684]. Заметим, что размер вместимости приходящих и уходящих судов колеблется по отдельным годам тоже весьма значительно (напр. 1878 г. – 13 млн. тонн, 1881 г. – 8,6 млн. тонн), а по этим колебаниям можно судить отчасти о колебаниях в спросе на чернорабочих, портовых рабочих и пр. Капитализм и здесь требует существования массы людей, всегда нуждающихся в работе и готовых, по первому требованию, взяться за нее, как бы непостоянна ни была эта работа.

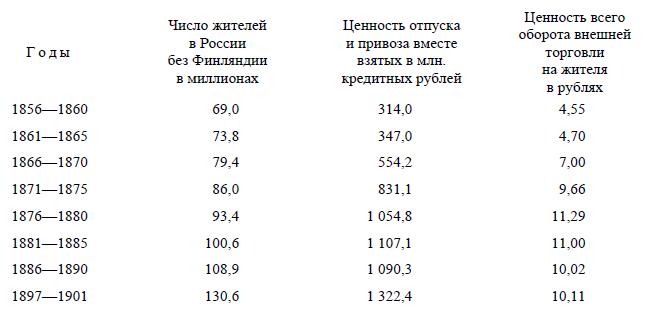

Развитие внешней торговли видно из следующих данных[685]:

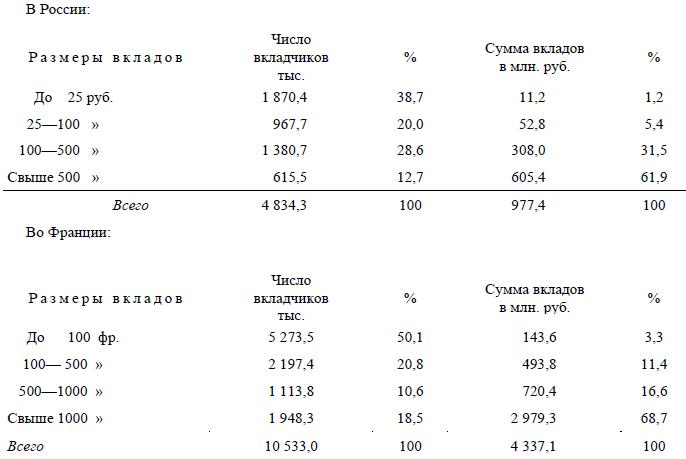

О размерах банковых оборотов и накопления капитала общее представление дают следующие данные. Общая сумма выдач Госуд. Банка возросла с 113 млн. руб. в 1860–1863 гг. (170 млн. руб. в 1864–1868 гг.) до 620 млн. руб. в 1884–1888 гг., а сумма вкладов на текущий счет с 335 млн. руб. в 1864–1868 гг. до 1495 млн. руб. в 1884–1888 гг.[686] Обороты ссудо-сберегательных товариществ и касс (сельских и промышленных) возросли с 23/4 млн. руб. в 1872 г. (21,8 млн. руб. в 1875 г.) до 82,6 млн. руб. в 1892 г., 189,6 млн. руб. в 1903 г.[687] Задолженность землевладения возросла с 1889 по 1894 г. в таких размерах: оценка заложенной земли поднялась с 1395 млн. руб. до 1827 млн. руб., а сумма ссуд с 791 млн. руб. до 1044 млн. руб.[688] Операции сберегательных касс развились особенно в 80-е и 90-е годы. В 1880 г. считалось 75 касс, в 1897 г. – 4315 (из них 3454 почтово-телеграфных). Вкладов было в 1880 г. – 4,4 млн. руб., в 1897 г. – 276,6 млн. руб. Остаток к концу года составлял 9,0 млн. руб. в 1880 г. и 494,3 млн. руб. в 1897 г. По годичному приросту капитала особенно выдаются голодные годы, 1891 и 1892 гг. (52,9 и 50,5 млн. руб.), и последние два года (1896 г.: 51,6 млн. руб.; 1897 г.: 65,5 млн. руб.)[689].

Новейшие сведения показывают еще большее развитие сберегательных касс. В 1904 г. во всей России их было 6557, число вкладчиков – 5,1 млн., общая сумма вкладов – 1105,5 млн. руб. Кстати. У нас и старые народники и новые оппортунисты в социализме не раз говорили большие (выражаясь мягко) наивности о росте сберегательных касс, как признаке «народного» благосостояния. Нелишне, пожалуй, поэтому сравнить распределение вкладов в эти кассы в России (1904) и во Франции (1900— сведения из «Bulletin de L’Office du travail», 1901, № 10).

Сколько тут материала для народническо-ревизионистско-кадетской апологетики! Интересно, между прочим, что в России вклады распределены также по 12 группам занятий и профессий вкладчиков. Всего больше вкладов падает, оказывается, на земледелие и сельские промыслы – 228,5 млн. руб., и растут эти вклады особенно быстро. Деревня цивилизуется, и промышлять разорением мужика становится все более выгодно.

Но вернемся к нашей ближайшей теме. Мы видим, что данные свидетельствуют о громадном росте товарного обращения и накопления капитала. Каким образом складывалось во всех отраслях народного хозяйства поприще для приложения капитала и каким образом торговый капитал превращался в промышленный, т. е. обращался на производство и создавал капиталистические отношения между участниками производства, – это было показано выше.

II. Рост торгово-промышленного населения

Мы уже говорили выше о том, что рост индустриального населения на счет земледельческого есть явление, необходимое во всяком капиталистическом обществе. Каким образом совершается последовательно отделение промышленности от земледелия, это тоже было рассмотрено, и теперь остается лишь подвести итоги по данному вопросу.

1) Рост городов

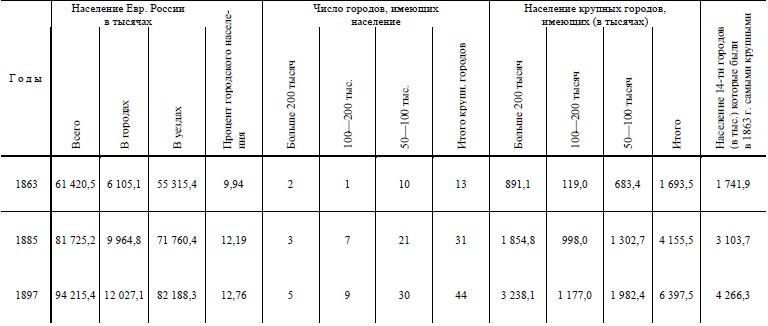

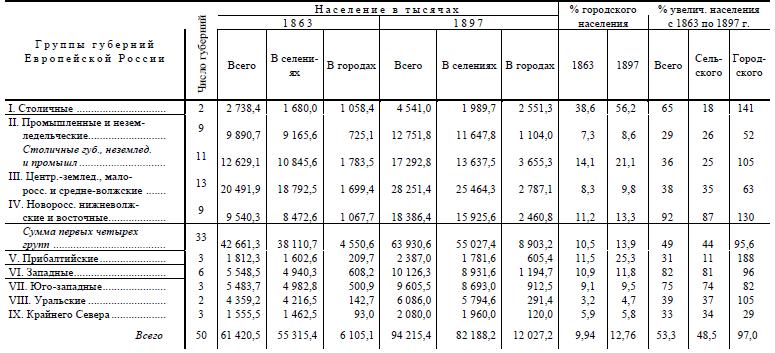

Самым наглядным выражением рассматриваемого процесса является рост городов. Вот данные об этом росте в Европейской России (50 губерний) в пореформенную эпоху[690]:

Итак, процент городского населения постоянно возрастает, т. е. происходит отвлечение населения от земледелия к торгово-промышленным занятиям[691]. Города растут вдвое быстрее, чем остальное население: с 1863 по 1897 г. все население увеличилось на 53,3 %, сельское на 48,5, а городское на 97,0 %. За 11 лет (1885–1897) «минимальный прилив сельского населения в города» был определен г. В. Михайловским в 21/2 млн. человек[692], т. е. более чем по 200 тысяч человек в год.

Население городов, представляющих из себя крупные индустриальные и торговые центры, растет гораздо быстрее, чем население городов вообще. Число городов, имеющих 50 и более тысяч жителей, более чем утроилось с 1863 по 1897 г. (13 и 44). В 1863 г. из всего числа горожан лишь около 27 % (1,7 млн. из 6,1) было сосредоточено в таких крупных центрах; в 1885 г. около 41 % (4,1 млн. из 9,9)[693], а в 1897 г. уже более половины, около 53 % (6,4 млн. из 12 млн.). Таким образом, если в 60-х годах характер городского населения определялся преимущественно населением не очень больших городов, то в 1890-х годах крупные города достигли полного перевеса. Население 14 городов, которые были самыми крупными в 1863 г., возросло с 1,7 млн. жителей до 4,3 млн., т. е. на 153 %, тогда как все городское население увеличилось лишь на 97 %. Следовательно, громадный рост крупных индустриальных центров и образование целого ряда новых центров есть один из характернейших симптомов пореформенной эпохи.

2) Значение внутренней колонизации

Как мы уже указали выше (гл. I, § II)[694], теория выводит закон роста индустриального населения на счет земледельческого из того обстоятельства, что в промышленности переменный капитал абсолютно возрастает (рост переменного капитала означает рост числа промышленных рабочих и рост всего торгово-промышленного населения), а в земледелии «переменный капитал, требуемый для обработки данного участка земли, абсолютно уменьшается». «Следовательно, – добавляет Маркс, – возрастание переменного капитала в земледелии возможно лишь тогда, когда подвергается обработке новая земля, а это опять-таки предполагает еще большее возрастание неземледельческого населения»{106}. Отсюда ясно, что явление роста индустриального населения можно наблюдать в чистом виде лишь тогда, когда мы имеем перед собой территорию, уже заселенную, в которой все земли уже заняты. Населению такой территории, выталкиваемому капитализмом из земледелия, нет другого выхода, как эмигрировать либо в промышленные центры, либо в другие страны. Но дело существенно изменяется, если мы имеем перед собой территорию, в которой еще не все земли заняты, которая еще не вся заселена. Население такой территории, выталкиваемое из земледелия в заселенном районе, может перейти в незаселенные части территории и взяться за «обработку новой земли». Получится рост земледельческого населения, и этот рост может идти (в течение известного времени) не менее, если не более, быстро, чем рост индустриального населения. В этом случае мы имеем перед собой два различных процесса: 1) развитие капитализма в старой, заселенной стране или части страны;

2) развитие капитализма на «новой земле». Первый процесс выражает дальнейшее развитие сложившихся капиталистических отношений; второй – образование новых капиталистических отношений на новой территории. Первый процесс означает развитие капитализма вглубь, второй – вширь. Очевидно, что смешение этих процессов неизбежно должно вести к ошибочному представлению о том процессе, который отвлекает население от земледелия к торгово-промышленным занятиям.

Группировка городов Европейской России, сделанная В. И. Лениным по данным переписи населения 1897 г.

Пореформенная Россия показывает нам именно одновременное проявление обоих процессов. В начале пореформенной эпохи в 60-х годах южные и восточные окраины Европейской России были в значительной степени незаселенной территорией, на которую направлялся громадный приток переселенцев из центральной земледельческой России. Это образование нового земледельческого населения на новых землях и затемняло до известной степени идущее параллельно с этим отвлечение населения от земледелия к промышленности. Чтобы наглядно представить описываемую особенность России по данным о городском населении, необходимо разбить 50 губерний Европейской России на отдельные группы. Приводим данные о городском населении в 9-ти районах Европейской России в 1863 и в 1897 гг. [см. таблицу на стр. 565. Ред.].

Губернии, вошедшие в группы: I) СПБ. И Моск.; II) Владим., Калуж., Костр., Нижегор., Новгор., Псков., Смол., Твер. И Яросл., III) Воронеж., Казанск., Курская, Орловск., Пензенск., Полтавск., Рязанск., Сарат., Симб., Тамбовск., Тульск., Харьк. И Черниг.; IV) Астрахан., Бессараб., Донск., Екатерин., Оренб., Самарск., Тарв., Херс. И Уфимская; V) Курл., Лифл. И Эстл.; VI) Виленск., Витебск., Гродн., Ковен., Минск. И Могил.; VII) Волынск., Подольск. И Киевск.; VIII) Вятская и Пермская; IX) Арханг., Вологодская и Олонецкая.

По интересующему нас вопросу наибольшее значение имеют данные о трех районах: 1) неземледельческо-промышленный (11 губерний первых двух групп, в том числе 2 столичные)[695]. Это район, из которого эмиграция в другие районы была очень слабая. 2) Центральный земледельческий (13 губерний – 3-ья группа). Из этого района эмиграция была очень сильна, отчасти в предыдущий район, главным же образом в следующий. 3) Земледельческие окраины (9 губерний 4-ой группы) – район, колонизировавшийся в пореформенную эпоху. Процент городского населения во всех этих 33-х губерниях отличается, как видно из таблицы, очень мало от процента городского населения во всей Европейской России.

В первом районе, неземледельческом или промышленном, мы наблюдаем особенно быстрое повышение процента городского населения: с 14,1 % до 21,1 %. Рост сельского населения здесь очень слаб, – почти вдвое слабее, чем во всей России вообще. Рост городского населения, наоборот, значительно выше среднего (105 % против 97 %). Если сравнивать с западноевропейскими промышленными странами (как у нас нередко делают), то надо сравнивать эти страны с одним только этим районом, ибо только он находится в приблизительно однородных условиях с промышленными капиталистическими странами.

Во втором районе, центрально-земледельческом, мы видим иную картину. Процент городского населения здесь очень низок и возрастает медленнее среднего. Увеличение населения с 1863 по 1897 г. как городского, так и сельского, здесь значительно слабее, чем в среднем по России. Объяснение этого явления лежит в том, что из этого района шел громадный поток переселенцев на окраины. По вычислениям г. В. Михайловского, с 1885 по 1897 г. отсюда ушло ок. 3-х миллионов чел., т. е. более одной десятой части населения[696].

В третьем районе, на окраинах, мы видим, что процент городского населения увеличился несколько менее среднего (с 11,2 % до 13,3 %, т. е. в пропорции 100: 118, при среднем 9,94–12,76, т. е. в пропорции 100: 128). Между тем рост городского населения был здесь не только не слабее, а гораздо выше среднего (+ 130 % против + 97 %). Отвлечение населения от земледелия к промышленности шло, след., очень сильно, но оно прикрывается громадным ростом земледельческого населения вследствие эмиграции: в этом районе сельское население возросло на 87 % против среднего по России 48,5 %. По отдельным губерниям это затемнение процесса индустриализации населения еще нагляднее. Напр., в Таврической губернии процент городского населения в 1897 г. остался тот же, как и в 1863 г. (19,6 %), а в Херсонской губернии этот процент даже понизился (с 25,9 % до 25,4 %), хотя рост городов в обеих губерниях немного отставал от роста столиц (+ 131, + 135 % против + 141 % в двух столичных губерниях). Образование нового земледельческого населения на новых землях ведет, след., в свою очередь к еще большему росту не земледельческого населения.

3) Рост фабричных и торгово-промышленных местечек и сел

Кроме городов значение индустриальных центров имеют, во-1-х, пригороды, которые не всегда считаются вместе с городами и которые охватывают все больший и больший район окрестностей большого города; во-2-х, фабричные местечки и села. Таких индустриальных центров[697] особенно много в промышленных губерниях, в которых процент городского населения чрезвычайно низок[698]. Приведенная выше таблица порайонных данных о городском населении показывает, что в 9-ти промышленных губерниях этот процент был в 1863 г. – 7,3 %, в 1897 г. – 8,6 %. Дело в том, что торгово-промышленное население этих губерний сосредоточено главным образом не в городах, а в индустриальных селениях. Среди «городов» Владимирской, Костромской, Нижегородской и других губерний не мало таких, которые имеют менее 3-х, 2-х и даже одной тысячи жителей, тогда как целый ряд «селений» насчитывает одних фабрично-заводских рабочих по 2–3–5 тысяч. В пореформенную эпоху – справедливо говорит составитель «Обзора Ярославской губ.» (вып. II, 191) – «города стали расти еще быстрее, а к ним присоединился рост людских поселений нового типа, типа среднего между городом и деревней – фабрично-заводских центров». Выше были уже приведены данные о громадном росте этих центров и о числе сосредоточенных в них фабрично-заводских рабочих. Мы видели, что таких центров не мало по всей России, не только в промышленных губерниях, но и на юге. На Урале процент городского населения самый низкий: в Вятской и Пермской губерниях 3,2 % в 1863 г. и 4,7 % в 1897 г., но вот пример относительной величины «городского» и индустриального населения. В Красноуфимском уезде Пермской губ. городское население равно 6,4 тыс. (1897 г.), тогда как земская перепись 1888–1891 гг. считает в заводской части уезда 84,7 тыс. жителей, из которых 56 тыс. вовсе не занимаются земледелием и лишь 5,6 тыс. добывают средства к жизни главным образом от земли. В Екатеринбургском уезде, по земской переписи, 65 тыс. душ безземельны и 81 тыс. имеют лишь покос. Значит, индустриальное внегородское население двух только уездов больше городского населения всей губернии (в 1897 году – 195,6 тыс.!).