Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 22. Июль 1912 – февраль 1913

Если бы мы взяли за 1908 год данные, сообщаемые г. Милюковым в «Ежегоднике Речи» на 1912 г., стр. 77, то картина получилась бы еще гораздо рельефнее. Г-н Милюков считает, что в III Думе в 1908 году было 154 октябриста, 23 прогрессиста и 56 кадетов. По сравнению с IV Думой это даст совсем ничтожное увеличение числа кадетов и более чем удвоение числа прогрессистов.

Прогрессисты в 1908 году были более чем вдвое слабее кадетов. Теперь число прогрессистов составляет свыше 80 % числа кадетов.

Получается, следовательно, тот неоспоримый факт, что в русском либерализме за время контрреволюции (1908–1912 гг.) самое характерное – громадный рост прогрессизма.

А что такое прогрессисты?

И по своему составу и по своей идеологии, это – помесь октябристов с кадетами.

Прогрессисты в III Думе еще назывались мирнообновленцами{173}, и один из их вождей, контрреволюционный дворянчик Львов, был в I Думе кадетом. В III Думе число прогрессистов, как мы видели, увеличилось с 25 до 36, т. е. на 11 человек; из этих 11 депутатов 9 перешли к прогрессистам от других партий, именно: 1 от кадетов, 2 от умеренно-правых, 1 от националистов и 5 от октябристов.

Быстрый рост прогрессистов среди политических представителей русского либерализма и успех «Вех» среди «общества», это – две стороны одной медали. Прогрессисты осуществляли в практической политике то, что проповедовали в теории «Вехи», оплевывая революцию, отрекаясь от демократии, прославляя грязное обогащение буржуазии, как божье дело на земле, и т. д. и т. п.

Когда кадет Маклаков ораторствует о примирении власти со страной, он только воспевает то, что прогрессисты делают.

Чем дальше мы отходим от 1905 и 1906 гг., тем яснее становится, насколько были правы большевики тогда, разоблачив кадетов в момент наибольшего упоения их «победами», показав настоящую сущность их партии[41], раскрываемую теперь все нагляднее и нагляднее всем ходом событий.

Русская демократия не сможет одержать ни одной победы, если она не подорвет решительно «престижа» к.-д. среди масс. И обратно, фактическое слияние кадетов с веховцами и прогрессистами есть одно из условий и один из симптомов сплочения и укрепления демократии под руководством пролетариата.

IV. Из-за чего шла борьба на выборах?

Этот вопрос всего более отодвигается на второй план в преобладающем числе рассуждений и статей о выборах, или даже затушевывается совершенно. А между тем это есть вопрос об идейно-политическом содержании выборной кампании, самый важный вопрос, без уяснения которого все остальные вопросы, все обычные данные о «процентах оппозиции» и т. д. совершенно теряют цену.

Самый распространенный ответ на этот вопрос состоит в том, что борьба шла из-за того, быть или не быть конституции. Так смотрят правые. Так смотрят либералы. Всю правую и всю либеральную печать проникает тот взгляд, что боролись, в сущности, два лагеря, один за, другой против конституции. Вождь партии к.-д., г. Милюков, и официальный орган этой партии, «Речь», прямо выдвигали эту теорию двух лагерей и притом от имени конференции партии к.-д.

Посмотрите же на эту «теорию» с точки зрения итога выборов. Как она выдержала испытание действительностью?

Первый шаг новой Думы ознаменовался блоком к.-д. с октябристами (и даже с частью правых) на «конституционной» кандидатуре Родзянки, речь которого, содержащую якобы конституционную программу, кадеты приветствовали восторженно[42].

Вождь октябристов Родзянко, причисляемый, как известно, к числу правых октябристов, считает себя конституционалистом, как и Крупенский, вождь «фракции центра» или консервативных конституционалистов.

Сказать, что борьба шла из-за конституции, значит ничего не сказать, ибо сейчас же встает вопрос, о какой конституции идет речь? о конституции ли в духе Крупенского? или Родзянки? или Ефремова – Львова? или Маклакова – Милюкова? А дальше идет еще более важный вопрос, вопрос не о пожеланиях, заявлениях, программах, – которые остаются на бумаге, – а о действительных средствах достижения желаемого.

По этому главнейшему (и единственно серьезному) пункту не опровергнутым и неопровержимо-правильным остается перепечатанное в 1912 г. (№ 117) «Речью» заявление г. Гредескула о ненадобности новой революции, о том, что нужна «лишь конституционная работа». Это заявление идейно-политически объединяет кадетов с октябристами гораздо прочнее и глубже, чем тысячекратные уверения в преданности конституции и даже… демократии якобы разделяют их.

Из всех читаемых в России газет, вероятно, около 90 % составляют октябристские и либеральные издания. Внушая читателям мысль о двух лагерях, из коих один за конституцию, вся эта пресса оказывает громадное развращающее действие на политическое сознание масс. Стоит только подумать, что вся эта кампания заканчивается родзянковской «конституционной» декларацией, которую принимает Милюков!

Нельзя достаточно настаивать ввиду такого положения дел на повторении старых – и многими забытых – истин политической науки. Что такое конституция? – вот злободневный вопрос в России.

Конституция есть сделка между историческими силами старого (дворянского, крепостнического, феодального, абсолютистского) общества и либеральной буржуазией. Реальные условия этой сделки, размер уступок старого или побед либеральной буржуазии, определяются успехами побед демократии, широких народных масс (и рабочих в первую голову) над силами старого.

Наша избирательная кампания могла найти свое завершение в принятии Милюковым «декларации» Родзянки только потому, что на деле либерализм добивается не уничтожения привилегий старого (экономических, политических и т. д.), а дележа их между (коротко говоря) помещиками и буржуазией. Народного, массового движения демократии либерализм боится больше, чем реакции: вот откуда происходит поразительное, с точки зрения экономической силы капитала, бессилие либерализма в политике.

В системе 3-го июня либерализм имеет монополию терпимой, полулегальной оппозиции, и начало нового политического оживления (употребляем слишком слабое и неточное слово) ставит широкие слои новой, подрастающей, демократии под влияние этих монополистов. Поэтому вся суть вопроса о политической свободе в России сводится теперь именно к уяснению того, что борются не два, а три лагеря, ибо только этот последний, затушевываемый либералами, лагерь действительно имеет силу осуществить политическую свободу.

На выборах 1912 года борьба шла вовсе не «из-за конституции», ибо кадеты, главная либеральная партия, главным образом нападавшая на октябристов и побивавшая их, соединились с декларацией Родзянки. Борьба шла, сдавленная полицейскими тисками третьеиюньской системы, из-за пробуждения, укрепления, сплочения самостоятельной, независимой от колебаний и «октябристских симпатий» либерализма, демократии.

Вот почему рассматривать настоящее идейно-политическое содержание избирательной кампании с точки зрения только-«парламентской» есть основная ошибка. Во сто раз реальнее всех «конституционных» программ и платформ вопрос о том, как относились разные партии и группы к политическому стачечному движению, ознаменовавшему 1912 год.

Для отделения буржуазных партий любой страны от пролетарских одно из лучших проверочных средств: отношение к экономическим стачкам. Раз известная партия в своей печати, в своих организациях, в своих парламентских выступлениях не борется вместе с рабочими в экономических стачках, – эта партия есть буржуазная партия, сколько бы она ни клялась своей «народностью», своим «радикальным социализмом» и т. п. В России, mutatis mutandis (с соответствующими изменениями), то же надо сказать про партии, желающие слыть демократическими: не божись тем, что ты написал на такой-то бумажке конституцию, всеобщее избирательное право, свободу коалиций, равноправие национальностей и т. п., этим словам – грош цена, а покажи мне твои дела в отношении к политическому стачечному движению 1912 года! И этот критерий еще не полон, но все же это есть деловой критерий, а не пустой посул.

V. Проверка жизнью избирательных лозунгов

Избирательная кампания потому представляет выдающийся интерес для всякого сознательного политического деятеля, что она дает объективный материал по вопросу о взглядах, настроениях, а следовательно, и интересах различных классов общества. Выборы в представительное учреждение можно сравнить в этом отношении с переписью населения: выборы дают политическую статистику. Разумеется, эта статистика бывает хорошая (при всеобщем и т. д. избирательном праве), бывает и дурная (выборы в наш, извините за выражение, парламент); разумеется, эту статистику, – как и всякую другую, – надо научиться критиковать и с критикой использовать. Разумеется, наконец, эту статистику надо брать в связи со всей социальной статистикой вообще, и, например, статистика стачек для тех, кто не заражен болезнью парламентского кретинизма, часто окажется в сто раз серьезнее и глубже, чем статистика выборов.

Но за всеми этими оговорками остается несомненным, что выборы дают материал объективный. Проверка субъективных пожеланий, настроений, взглядов учетом голосования масс населения, принадлежащих к разным классам, всегда должна быть ценна для политика в сколько-нибудь серьезном значении этого слова. Борьба партий на деле, перед избирателем, с подсчетом итогов – всегда дает материал, проверяющий наше понимание того, каково соотношение общественных сил в стране, каково значение тех или иных «лозунгов».

С этой точки зрения мы и попытаемся взглянуть на итоги выборов.

По вопросу о политической статистике главное, что приходится здесь сказать, это – явная негодность большей части ее вследствие бесстыднейшего применения «мер» администрации: «разъяснения», давление, аресты, высылки и т. д. и т. п. без конца. Г-н Череванин, например, подводящий в «Нашей Заре» № 9–10 итоги по данным о нескольких стах выборщиков разных курий, вынужден признать, что понижение процента оппозиционных выборщиков (по сравнению с выборами в III Думу) во 2-ой городской курии и в крестьянской «смешно было бы» принимать за доказательство поправения. Единственная курия, относительно которой Мымрецовы, Хвостовы, Толмачевы, Муратовы и Ко не могли провести подтасовки, это 1-ая городская курия. И она показала рост числа «оппозиционных» выборщиков с 56 % до 67 %, при упадке октябристов с 20 % до 12 %, а правых с 24 % до 21 %.

Но если «разъяснения» свели на нет значение выборной статистики относительно выборщиков, если демократические классы, вообще исключенные из привилегированных третьеиюньцев, испытали на себе всю прелесть этих разъяснений, то отношение либерализма к демократии все же проявило себя на выборах. По этому пункту все же получился объективный материал, позволяющий опытом жизни проверить то, что думали и говорили разные «течения» до выборов.

Вопрос об отношении либерализма к демократии вовсе не является «только партийным» вопросом, т. е. таким, который существенен только с точки зрения одной из строгопартийных линий. Нет. Вопрос этот – самый существенный для всякого, кто стремится к политической свободе на Руси. Вопрос этот именно о том, кап же добиться предмета общих стремлений всего порядочного и честного в России.

Начиная избирательную кампанию в 1912 году, марксисты ставили как раз во главу угла лозунги последовательного демократизма в противовес либеральной рабочей политике. Проверка этих лозунгов возможна двоякая: во-1-х, рассуждением и опытом других стран; во-2-х, опытом кампании 1912 года. Верны или не верны лозунги марксистов, это должно быть видно теперь из того, какое отношение на деле сложилось между либералами и демократами. Объективизм этой проверки лозунгов в том и состоит, что не мы сами проверяли их, а массы, и не только массы вообще, а наши противники в частности.

Сложились ли на выборах и в итоге выборов отношения либералов и демократии так, как ожидали марксисты? или так, как ожидали либералы? или так, как ожидали ликвидаторы?

Чтобы разобраться в этом вопросе, припомним сначала эти «ожидания». В самом начале 1912 года, когда вопрос о выборах только что поднялся, когда у к.-д. (на их конференции) было выкинуто знамя единой оппозиции (т. е. двух лагерей) и допустимости блоков с левыми октябристами, – рабочая пресса подняла вопрос о лозунгах в статьях Мартова и Дана в «Живом Деле», Ф. Л – ко и других в «Звезде» (№№ 11 (47) и 24 (60), а «Живое Дело» №№ 2, 3 и 8).

Мартов выставляет лозунг: «выбить реакцию из ее думских позиций»; Дан – «вырвать Думу из рук реакции». Мартов и Дан упрекали «Звезду» в угрозах либералам и в стремлении вымогать места в Думе у либералов.

Три позиции обрисовались ясно:

1) К.-д. за единую оппозицию (т. е. за 2 лагеря) и за допущение блоков с левыми октябристами.

2) Ликвидаторы за лозунг: «вырвать Думу из рук реакции», облегчить к.-д. и прогрессистам «прохождение к власти» (Мартов в № 2 «Живого Дела»). Не вымогать у либералов мест для демократов.

3) Марксисты против лозунга: «вырвать Думу из рук реакции», ибо это значит вырвать помещика из рук реакции. «Практическая задача у нас на выборах совсем не «выбивание реакции из ее думских позиций», а усиление демократии вообще, рабочей в особенности» (Ф. Л – ко в № 11 (47) «Звезды»)[43]. Либералам надо угрожать, места у них вымогать, идти на бой с ними, не боясь запугивания криками о черносотенной опасности (он же в № 24 (60)[44]). Либералы «проходят к власти» лишь тогда, когда побеждает демократия вопреки колебаниям либерализма.

Расхождение между марксистами и ликвидаторами чрезвычайно глубоко и непримиримо, как бы ни казалось легко разным добрякам словесное примирение непримиримого. «Вырвать Думу из рук реакции» – это целый круг идей, целая система политики, объективно означающая передачу гегемонии либералам. «Вырвать демократию из рук либералов» – противоположная система политики, базирующаяся на том, что только вышедшая из-под зависимости либералов демократия способна на деле подорвать реакцию.

Посмотрите же, что вышло на деле из сражения, о котором судили и рядили так до его начала.

Возьмем в качестве свидетеля, определяющего результаты сражения, г. В. Левицкого из «Нашей Зари» (№ 9–10), – наверное, этого свидетеля в пристрастии к линии «Звезды» и «Правды» никто уже не заподозрит.

Вот как этот свидетель определяет результаты сражения по 2-ой городской курии – как известно, единственной курии, в которой было хоть отдаленное подобие «европейских» выборов и в которой есть хоть самая малая возможность подвести итоги о «встречах» либерализма и демократии.

Свидетель насчитал 63 выступления с.-д., из коих в 5 случаях был вынужденный отказ от кандидатуры, в 5 соглашение с другими партиями и 53 самостоятельных выступления. Из этих 53-х случаев – 4 в 4-х больших городах и 49 при выборе выборщиков.

Из этих 49 случаев в 9 неизвестно, с кем боролись с.-д.; в 3-х случаях – с правыми (все 3 победа с.-д.); в 1 случае с трудовиками (победа с.-д.);е остальных 36 случаях – с либералами (21 победа с.-д.; 15 поражений).

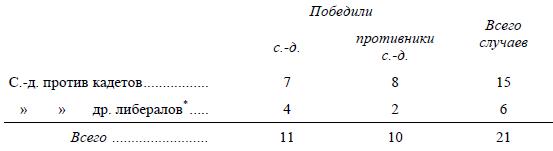

Выделяя русских либералов, получаем 21 случай борьбы с ними с.-д. Вот результаты:

* Прогрессисты и к.-д. вместе с прогрессистами или трудовиками.

Итак, главным противником с.-д. были либералы (36 случаев против 3); главные поражения социал-демократам нанесли кадеты.

Далее, из 5 случаев соглашений в двух было общее соглашение оппозиции против правых; в трех «речь может идти о левом блоке против к.-д.» (курсив мой; стр. 98 «Нашей Зари» № 9–10). Итак, число соглашений меньше 1/10 числа случаев выступлений вообще. Из соглашений 60 % соглашения против к.-д.

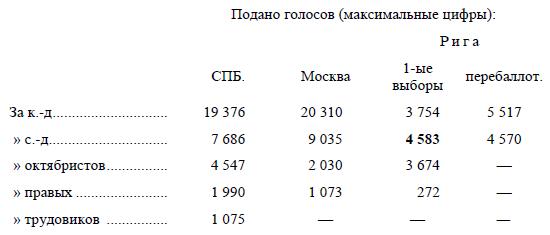

Наконец, по 4-м большим городам итоги таковы:

Итак, во всех 4-х больших городах с.-д. борются с кадетами, причем в 1 случае к.-д. побеждают на перебаллотировке при помощи октябристов (относя к таковым кандидата «прибалтийской конституционной партии»).

Выводы самого свидетеля:

«Кадетской монополии на представительство городской демократии приходит конец. Ближайшей задачей с.-д. в этой области является отвоевание от либерализма представительства во всех 5 городах с самостоятельным представительством. Психологические» (??) «и исторические» (а экономические?) «предпосылки для этого – «левение» демократического избирателя, несостоятельность к.-д. политики и новое пробуждение пролетарской самодеятельности имеются уже налицо» («Наша Заря», цит. кн., стр. 97).

VI. «Конец» иллюзиям насчет партии к.-д.

1. Факты доказали, что действительное значение кадетского лозунга «единой оппозиции» или «двух лагерей» состояло в надувании демократии, в обманном присвоении либералами плодов демократического пробуждения, в урезке, притуплении, обессилении либералами этого пробуждения единственной силы, способной двинуть Россию вперед.

2. Факты доказали, что единственная сколько-нибудь похожая на «открытую», на «европейскую» избирательная борьба состояла именно в вырывании демократии из рук либералов. Этот лозунг был живой жизнью, этот лозунг выражал реально идущее пробуждение новой демократии к новому движению. А лозунг ликвидаторов «вырывание Думы из рук реакции» был гнилой выдумкой либерально-интеллигентского кружка.

3. Факты доказали, что только та «бешеная» борьба против к.-д., только то «кадетоедство», за которое упрекали нас бесхарактерные слуги либералов, ликвидаторы, выражало настоящую потребность настоящей массовой кампании, ибо кадеты на деле оказались еще хуже, чем мы их рисовали. Кадеты оказались прямыми союзниками черных против с.-д. Предкальна, против с.-д. Покровского!{174}

Ведь это исторический перелом в России: черные, которые доходили до ослепления в ненависти к к.-д., видели главного врага в к.-д., ходом событий приведены к тому, чтобы проводить к.-д. против с.-д. В этом якобы маленьком факте выражается величайший партийный сдвиг, показывающий, как поверхностны, в сущности, были нападки черных на к.-д. и обратно, – как легко, в сущности, Пуришкевич и Милюков нашли себя, нашли свое единство против с.-д.

Жизнь показала, что мы, большевики, не только не преуменьшали возможных блоков с к.-д. (на 2-ой стадии и т. п.), а скорее все еще преувеличивали их, ибо на деле получился ряд случаев блокирования к.-д. с октябристами против нас! Это не значит, конечно, чтобы мы отказались (как хотели некоторые не по разуму усердные вчерашние отзовисты и их друзья) использовать в ряде случаев, в губернских избирательных собраниях, например, блоки наши с к.-д. против правых. Это значит, что общая линия наша (3 лагеря; демократия против к.-д.) подтверждена и еще более укреплена жизнью.

Кстати. Гг. Левицкий, Череванин и др. сотрудники «Нашей Зари» с достойным всякой похвалы усердием и прилежанием собрали ценный материал для нашей статистики выборов. Жаль, что они не свели материалов – у них, очевидно, имевшихся – о числе случаев прямых и косвенных блоков к.-д. с октябристами и правыми против с.-д.

Предкальн и Покровский не одиноки; в губернских избирательных собраниях много еще было аналогичных случаев. Их не надо забывать. На них стоит обратить побольше внимания.

Далее. Наш «свидетель», вынужденный сделать приведенные выше выводы о к.-д., совершенно не подумал, какую же оценку партии к.-д. подтвердили эти выводы. Кто называл к.-д. партией городской демократии? И кто с марта 1906 года, а то и еще раньше, доказывал, что эта либеральная партия держится обманом демократического избирателя?

Теперь ликвидаторы, как Иваны Непомнящие, запели: «к.-д. монополии приходит конец»… Следовательно, была «монополия»? Что это значит? Монополия есть устранение конкуренции. Была ли конкуренция с.-д. против к.-д. более устранена в 1906–1907 гг., чем в 1912 г.??

Г-н В. Левицкий повторяет вульгарную фразу, не думая о смысле произносимых им слов. Монополию он понимает «просто» в том смысле, что преобладали к.-д., а теперь этому конец. Но если вы претендуете на марксизм, господа, то надо же хоть чуточку вдумываться в вопрос о классовом характере партий и не так беззаботно относиться к своим вчерашним заявлениям.

Если к.-д. партия городской демократии, тогда их преобладание не «монополия», а результат классовых интересов городской демократии! Если же их преобладание оказалось, через пару-другую лет, «монополией», т. е. чем-то случайным и ненормальным с точки зрения общих и основных законов капитализма и соотношения классов в капиталистическом обществе, – то тогда, следовательно, те люди, которые принимали к.-д. за партию городской демократии, были оппортунистами, поддавались минутному успеху, преклонялись перед модным блеском кадетизма, отходили от марксистской критики к.-д. на сторону либерального раболепства перед ними.

Вывод г. В. Левицкого целиком, слово в слово, подтверждает то лондонское, 1907 года, решение большевиков о классовой природе к.-д. партии, которое бешено оспаривали меньшевики. Если городская демократия шла за к.-д. «в силу традиции и будучи прямо обманываема либералами», как гласит это решение, то тогда вполне понятно, что тяжелые уроки 1908–1911 гг. рассеяли «конституционные иллюзии», подорвали «традицию», разоблачили «обман» и тем привели к концу «монополию».

В наше время слишком распространено вольное и невольное забвение прошлого, – до последней степени легкомысленное отношение к точным, прямым, ясным ответам на все важные вопросы политики и к проверке этих ответов богатым опытом 1905–1907 и 1908–1912 гг. Нет ничего столь губительного для пробуждающейся демократии, как такое забвение и такое отношение.

VII. Об одной «огромной опасности для дворянского землевладения»

Подводя итоги выборной борьбы, г. Череванин рассчитывает, что у оппозиции «чисто искусственно, только совершенно исключительными мерами вырвано 49 мест». Прибавка этих мест к действительно завоеванным дает, по его мнению, число 207, т. е. всего на 15 меньше абсолютного большинства. Вывод автора: «на почве третьеиюньской системы, без чрезвычайных искусственных мер, дворянско-крепостническая реакция потерпела бы на выборах полное и решительное (??!) поражение».

«Перед лицом этой, – продолжает автор, – огромной опасности для дворянского землевладения…» столкновения попов с помещиками неважны (стр. 85 цит. кн.).

Вот последствия лозунга о вырывании Думы из рук реакции! Череванин больно наказал Мартова, договорив его лозунг до абсурда и закрепив, так сказать, вместе с «итогами выборной борьбы» итоги ликвидаторских иллюзий.

Прогрессистско-кадетское большинство в IV Думе представило бы погромную опасность для дворянского землевладения»! Это прямо перл.

Но это не обмолвка, а неизбежный результат всего идейного содержания, который либералы и ликвидаторы старались вложить в избирательную кампанию.

Гигантское увеличение роли прогрессистов по сравнению с к.-д., – воплощение этими прогрессистами в политике всего ренегатства (вехизма) кадетов, – фактический переход, молчком и тайком, самих кадетов на позицию прогрессизма, – все это не хотели видеть ликвидаторы и все это довело их до «череванинского» перла. «Не надо слишком много говорить о контрреволюционности кадетов» – так или приблизительно так писал однажды трудовик (народник-ликвидатор) г. Водовозов. Так же именно смотрели наши ликвидаторы.

Они забыли даже урок III Думы, где кадет Березовский в официальной речи «разъяснил» аграрную программу к.-д. и доказал, что она выгодна дворянам-помещикам. И теперь, в 1912 году, от «оппозиционной» помещичьей Думы, от прогрессистов, этих октябристов малой перелицовки, ждать «огромной опасности для дворянского землевладения»…

Послушайте, г. Череванин… фантазируйте, да знайте же меру!

Мы имеем прекрасную иллюстрацию итогов выборов в связи с череванинским итогом ликвидаторской тактики. IV Дума приняла, 132 голосами против 78, формулу перехода прогрессистов.

Не кто иной, как октябрист Антонов официально заявил полное удовлетворение этой пошлейшей, пустейшей формулой, как формулой октябристской! Разумеется, г. Антонов прав. Прогрессисты внесли чисто октябристскую формулу. Прогрессисты сыграли свою роль примирителей октябристов с кадетами.