Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 16. Июнь 1907 ~ март 1908

Ошибка всех народников состоит в том, что, ограничиваясь узким кругозором мелкого хозяина, они не видят буржуазности тех общественных отношений, в которые вступает крестьянин из оков крепостничества. Они превращают «трудовое начало» мелкобуржуазного земледелия и «уравнительность», как лозунг разгрома крепостнических латифундий, в нечто абсолютное, самодовлеющее, означающее особый, не буржуазный, строй.

Ошибка некоторых марксистов состоит в том, что, критикуя теорию народников, просматривают ее исторически-реальное и исторически-правомерное содержание в борьбе с крепостничеством. Критикуют и справедливо критикуют «трудовое начало» и «уравнительность», как отсталый, реакционный, мелкобуржуазный социализм, и забывают, что эти теории выражают передовой, революционный мелкобуржуазный демократизм, что эти теории служат знаменем самой решительной борьбы против старой, крепостнической России. Идея равенства – самая революционная идея в борьбе с старым порядком абсолютизма вообще – и с старым крепостническим, крупнопоместным землевладением в особенности. Идея равенства законна и прогрессивна у мелкого буржуа-крестьянина, поскольку она выражает борьбу с неравенством феодальным, крепостническим. Идея «уравнительности» землевладения законна и прогрессивна, поскольку она выражает стремление 10-ти миллионов сидящих на семидесятинном наделе и разоренных помещиками крестьян к разделу[41] крепостнических латифундий по 2300 десятин. А в данный исторический момент идея эта действительно выражает такое стремление, она толкает к последовательной буржуазной революции, ошибочно облекая это туманной, квазисоциалистической фразеологией. И плох был бы тот марксист, который, критикуя фальшь социалистического прикрытия буржуазных лозунгов, не сумел бы оценить исторически-прогрессивного значения их, как самых решительных буржуазных лозунгов в борьбе против крепостничества. Реальное содержание того переворота, который кажется народнику «социализацией», будет состоять из самого последовательного расчищения пути для капитализма, из самого решительного искоренения крепостничества. Та схема, которая приведена мною выше, показывает именно maximum в устранении крепостничества и maximum достигаемой при этом «уравнительности». Народник воображает, что эта «уравнительность» устраняет буржуазность, тогда как на деле она выражает стремления наиболее радикальной буржуазии. А все, что есть в «уравнительности» сверх сего, есть идеологический дым, иллюзия мелкого буржуа.

Близорукое и неисторичное суждение некоторых русских марксистов о значении народнических теорий в русской буржуазной революции объясняется тем, что они не вдумались в значение защищаемой ими «конфискации» помещичьего землевладения. Стоит ясно представить себе экономическую основу такого переворота в данных условиях нашего землевладения – и мы поймем не только иллюзорность теорий народничества, но и ограниченную определенной исторической задачей правду борьбы, правду борьбы с крепостничеством, составляющую реальное содержание этих иллюзорных теорий.

5. Два типа буржуазной аграрной эволюции

Пойдем далее. Мы показали, что народнические теории, будучи нелепы и реакционны с точки зрения борьбы за социализм против буржуазии, оказываются «разумными» (в смысле особой исторической задачи) и прогрессивными в буржуазной борьбе против крепостничества. Спрашивается теперь, следует ли понимать неизбежность отмирания крепостничества в русском землевладении и во всем общественном строе России, неизбежность буржуазно-демократического аграрного переворота в том смысле, что он может произойти только в одной определенной форме? или он возможен в различных формах?

Этот вопрос имеет кардинальное значение для выработки правильных взглядов на нашу революцию и на с.-д. аграрную программу. И решить этот вопрос мы должны, исходя из тех данных об экономической основе революции, которые приведены выше.

Гвоздем борьбы являются крепостнические латифундии, как самое выдающееся воплощение и самая крепкая опора остатков крепостничества в России. Развитие товарного хозяйства и капитализма с абсолютной неизбежностью кладет конец этим остаткам. В этом отношении перед Россией только один путь буржуазного развития.

Но формы этого развития могут быть двояки. Остатки крепостничества могут отпадать и путем преобразования помещичьих хозяйств и путем уничтожения помещичьих латифундий, т. е. путем реформы и путем революции. Буржуазное развитие может идти, имея во главе крупные помещичьи хозяйства, постепенно становящиеся все более буржуазными, постепенно заменяющие крепостнические приемы эксплуатации буржуазными, – оно может идти также, имея во главе мелкие крестьянские хозяйства, которые революционным путем удаляют из общественного организма «нарост» крепостнических латифундий и свободно развиваются затем без них по пути капиталистического фермерства.

Эти два пути объективно-возможного буржуазного развития мы назвали бы путем прусского и путем американского типа. В первом случае крепостническое помещичье хозяйство медленно перерастает в буржуазное, юнкерское, осуждая крестьян на десятилетия самой мучительной экспроприации и кабалы, при выделении небольшого меньшинства «гроссбауэров» («крупных крестьян»). Во втором случае помещичьего хозяйства нет или оно разбивается революцией, которая конфискует и раздробляет феодальные поместья. Крестьянин преобладает в таком случае, становясь исключительным агентом земледелия и эволюционируя в капиталистического фермера. В первом случае основным содержанием эволюции является перерастание крепостничества в кабалу и в капиталистическую эксплуатацию на землях феодалов – помещиков – юнкеров. Во втором случае основной фон – перерастание патриархального крестьянина в буржуазного фермера.

В экономической истории России совершенно явственно обнаруживаются оба эти типа эволюции. Возьмите эпоху падения крепостного права. Шла борьба из-за способа проведения реформы между помещиками и крестьянами. И те и другие отстаивали условия буржуазного экономического развития (не сознавая этого), но первые – такого развития, которое обеспечивает максимальное сохранение помещичьих хозяйств, помещичьих доходов, помещичьих (кабальных) приемов эксплуатации. Вторые – интересы такого развития, которое обеспечило бы в наибольших, возможных вообще при данном уровне культуры, размерах благосостояние крестьянства, уничтожение помещичьих латифундий, уничтожение всех крепостнических и кабальных приемов эксплуатации, расширение свободного крестьянского землевладения. Само собою разумеется, что при втором исходе развитие капитализма и развитие производительных сил было бы шире и быстрее, чем при помещичьем исходе крестьянской реформы[42]. Только карикатурные марксисты, как их старались размалевать борющиеся с марксизмом народники, могли бы считать обезземеление крестьян в 1861 году залогом капиталистического развития. Напротив, оно было бы залогом – и оно оказалось на деле залогом кабальной, т. е. полукрепостной аренды и отработочного, т. е. барщинного, хозяйства, необыкновенно задержавшего развитие капитализма и рост производительных сил в русском земледелии. Борьба крестьянских и помещичьих интересов не была борьбой «народного производства» или «трудового начала» против буржуазии (как воображали и воображают наши народники), – она была борьбой за американский тип буржуазного развития против прусского типа буржуазного же развития.

И в тех местностях России, где не было крепостного права, где за земледелие брался всецело или главным образом свободный крестьянин (напр., в заселявшихся после реформы степях Заволжья, Новороссии, Северного Кавказа), развитие производительных сил и развитие капитализма шло несравненно быстрее, чем в обремененном пережитками крепостничества центре[43].

Но если земледельческий центр России и ее земледельческие окраины показывают нам, так сказать, пространственное или географическое распределение местностей, в которых преобладает аграрная эволюция того или другого типа, то основные черты той и другой эволюции явственно видны также во всех местностях, где существует рядом помещичье и крестьянское хозяйство. Одна из коренных ошибок народнической экономии состояла в том, что источником аграрного капитализма считали исключительно помещичье хозяйство, крестьянское же рассматривали под углом «народного производства» и «трудового начала» (так поступают и теперь трудовики, «народные социалисты» и социалисты-революционеры). Мы знаем, что это не верно. Помещичье хозяйство эволюционирует капиталистически, заменяя постепенно отработки «вольнонаемным трудом», трехполье – интенсивной культурой и крестьянский стародедовский инвентарь – усовершенствованными орудиями владельческой экономии. Крестьянское хозяйство тоже эволюционирует капиталистически, выделяя сельскую буржуазию и сельский пролетариат. Чем лучше положение «общины»{83}, чем выше благосостояние крестьянства вообще, тем быстрее идет это разложение крестьянства на антагонистические классы капиталистического сельского хозяйства. Две струи аграрной эволюции имеются, следовательно, налицо повсюду. Борьба крестьянских и помещичьих интересов, которая проходит красной нитью через всю пореформенную историю России и составляет важнейшую экономическую основу нашей революции, есть борьба за тот или другой тип буржуазной аграрной эволюции.

Только поняв ясно различие этих типов и буржуазный характер обоих, мы можем правильно объяснить земельный вопрос в русской революции и понять классовое значение различных аграрных программ, выставленных разными партиями[44]. Повторяем: гвоздь борьбы – крепостнические латифундии. Капиталистическая эволюция их стоит вне всякого спора, но она возможна в двояком виде: в виде революционного устранения, уничтожения их крестьянами-фермерами, и в виде постепенного перехода их в юнкерские хозяйства (с соответствующим превращением закабаленного мужика в закабаленного кнехта).

6. Две линии аграрных программ в революции

Если мы теперь с вышеочерченной экономической основой сопоставим аграрные программы, выдвинутые различными классами в революции, то мы сразу увидим две линии этих программ, сообразно двум указанным типам аграрной эволюции.

Возьмем программу Столыпина, разделяемую правыми помещиками и октябристами. Это – откровенно помещичья программа. Но можно ли сказать, что она реакционна в экономическом смысле, т. е. что она исключает или стремится исключить развитие капитализма? не допустить буржуазной аграрной эволюции? Ни в каком случае. Напротив, знаменитое аграрное законодательство Столыпина по 87-ой статье насквозь проникнуто чисто буржуазным духом. Оно, вне всякого сомнения, идет по линии капиталистической эволюции, облегчает, толкает вперед эту эволюцию, ускоряет экспроприацию крестьянства, распадение общины, создание крестьянской буржуазии. Это законодательство, несомненно, прогрессивно в научно-экономическом смысле.

Значит ли это, что с.-д. должны «поддерживать» его? Нет. Так мог бы рассуждать только вульгарный марксизм, семена которого так усиленно сеют Плеханов и меньшевики, поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие: надо поддерживать буржуазию в ее борьбе со старым порядком. Нет. Во имя интересов развития производительных сил (этого высшего критерия общественного прогресса) мы должны поддерживать не буржуазную эволюцию помещичьего типа, а буржуазную эволюцию крестьянского типа. Первая означает наибольшее сохранение кабалы и крепостничества (переделываемого на буржуазный лад), наименее быстрое развитие производительных сил и замедленное развитие капитализма, означает неизмеримо большие бедствия и мучения, эксплуатацию и угнетение широких масс крестьянства, а следовательно, и пролетариата. Вторая означает наиболее быстрое развитие производительных сил и наилучшие (какие только возможны вообще в обстановке товарного производства) условия существования крестьянской массы. Тактика социал-демократии в русской буржуазной революции определяется не задачей поддержки либеральной буржуазии, как думают оппортунисты, а задачей поддержки борющегося крестьянства.

Возьмем программу либеральной буржуазии, т. е. кадетскую. Верные девизу: «чего изволите?» (т. е. чего изволят господа помещики), они в первой Думе выдвинули одну, во второй – другую программу. Смена программ – для них такое же легкое и незаметное дело, как для всех европейских беспринципных карьеристов буржуазии. В первой Думе казалась сильной революция, – либеральная программа заимствовала у нее кусочек национализации («общегосударственный земельный фонд»). Во второй Думе казалась сильной контрреволюция, – либеральная программа выбросила за борт государственный земельный фонд, повернула к столыпинской идее прочной крестьянской собственности, усилила и расширила случаи изъятия из общего правила принудительного отчуждения помещичьей земли. Но это двуличие либералов мы отмечаем здесь мимоходом. Важно отметить здесь другое: ту принципиальную основу, которая обща обоим «ликам» либеральной аграрной программы. Эта принципиальная общая их основа – 1) выкуп; 2) сохранение помещичьих хозяйств; 3) сохранение помещичьих привилегий при проведении реформы.

Выкуп есть дань, возлагаемая на общественное развитие, дань владельцам крепостнических латифундий. Выкуп есть бюрократически, полицейски обеспеченная реализация крепостнических приемов эксплуатации в виде буржуазного «всеобщего эквивалента». Далее, сохранение помещичьих хозяйств в той или иной мере видно в обеих программах к.-д., как ни стараются буржуазные политиканы скрыть от народа этот факт. Третье – помещичьи привилегии при проведении реформы – выражено с полной определенностью в кадетском отношении к выбору местных земельных комитетов на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Мы не можем здесь входить в подробности[45], относящиеся к другому месту нашего изложения. Здесь нам надо определить лишь линию аграрной программы кадетов. И в этом отношении необходимо отметить, что вопрос о составе местных земельных комитетов имеет кардинальное значение. Только политические младенцы могли бы обольщать себя звуком кадетского лозунга: «принудительное отчуждение». Вопрос в том, кто кого принудит: помещики крестьян (платить втридорога за песочки) или крестьяне помещиков. Кадетские речи «о равномерном представительстве сталкивающихся интересов» и о нежелательности «одностороннего насилия» яснее ясного показывают суть дела, именно, что в кадетском принудительном отчуждении помещики принуждают крестьян!

Кадетская аграрная программа идет по линии столыпинского, т. е. помещичьего буржуазного прогресса. Это факт. Непонимание этого факта есть коренная ошибка тех с.-д., которые, подобно некоторым меньшевикам, способны считать кадетскую аграрную политику более прогрессивною, чем народническую.

У представителей крестьянства, т. е. у трудовиков, социал-народников и частью у эсеров, мы видим в обеих Думах, несмотря на многочисленные колебания и шатания, совершенно ясную линию защиты интересов крестьянства против помещиков. Есть, например, колебания по вопросу о выкупе, допускаемом в программе трудовиков, но, во-1-х, его толкуют нередко в смысле общественного призрения неработоспособных помещиков[46]; во-2-х, вы можете встретить в протоколах II Думы целый ряд крайне характерных крестьянских речей, отвергающих выкуп и провозглашающих лозунг: вся земля всему народу[47]. По вопросу о местных земельных комитетах, – этому важнейшему вопросу о том, кто кого принудит, – крестьянские депутаты являются родоначальниками и сторонниками идеи выбора их всеобщим голосованием.

Мы не касаемся пока вопроса о содержании аграрной программы трудовиков и социалистов-революционеров, с одной стороны, – социал-демократов, с другой. Мы должны констатировать прежде всего тот неоспоримый факт, что аграрные программы всех партий и классов, открыто выступивших в русской революции, явственно делятся на два основных типа, соответственно двум типам буржуазной аграрной эволюции. Разделительная линия «правых» и «левых» аграрных программ идет не между октябристами и кадетами, как часто предполагают совершенно ошибочно меньшевики (давая оглушить себя звоном «конституционно-демократических» слов и заменяя анализом названия партий классовый анализ). Разделительная линия проходит между кадетами и трудовиками. Определяют эту линию интересы двух основных классов русского общества, борющихся из-за земли: помещиков и крестьянства. Кадеты сохраняют помещичье землевладение и отстаивают культурную, европейскую, но помещичью буржуазную эволюцию земледелия. Трудовики (и с.-д. рабочие депутаты), т. е. представители крестьянства и представители пролетариата, отстаивают крестьянскую буржуазную эволюцию земледелия.

Надо строго отличать идейные облачения аграрных программ, различные политические детали их и т. п. от экономической основы этих программ. Не в том трудность теперь, чтобы понять буржуазный характер и помещичьих и крестьянских земельных требований и программ: эта работа сделана уже марксистами до революции, и революция подтвердила ее. Трудность в том, чтобы дать себе полный отчет в основе борьбы двух классов на почве буржуазного общества и буржуазной эволюции. Эту борьбу нельзя понять, как закономерное общественное явление, если не свести ее к объективным тенденциям экономического развития капиталистической России.

Теперь, показав связь двух типов аграрных программ в русской революции с двумя типами буржуазной аграрной эволюции, мы должны перейти к рассмотрению новой, крайне важной, стороны вопроса.

7. Земельная площадь России. Вопрос о колонизации

Выше мы отметили, что экономический анализ заставляет различать в вопросе о капитализме в России земледельческий центр, с обильными остатками крепостничества, – и окраины, с отсутствием или слабостью этих остатков, с чертами свободно-крестьянской капиталистической эволюции.

Что же следует понимать под окраинами? – Очевидно, незаселенные, или не вполне заселенные, не вполне вовлеченные в земледельческую культуру земли. И мы должны теперь перейти от Европейской России ко всей Российской империи, чтобы точно представить себе, каковы эти «окраины» и каково их экономическое значение.

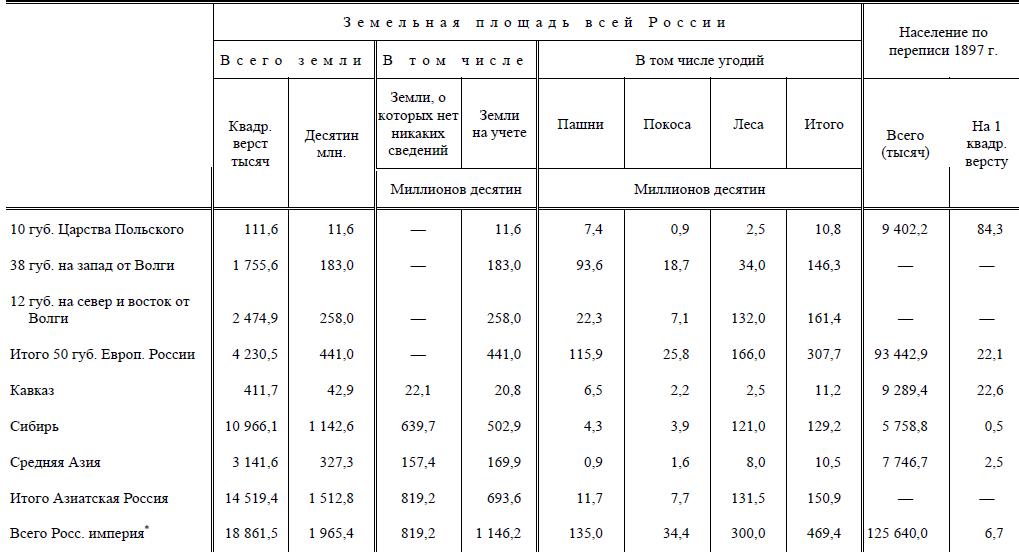

В брошюре гг. Прокоповича и Мертваго: «Сколько в России земли и как мы ею пользуемся» (М. 1907) последний из названных авторов делает попытку свести все имеющиеся в литературе статистические данные о количестве земли во всей России и о хозяйственном употреблении известного нам количества земель. Приводим сопоставление г. Мертваго для наглядности в табличной форме, присоединяя данные о населении по переписи 1897 года. [См. таблицу на стр. 225. Ред.]

Эти цифры наглядно показывают, какое необъятное количество земель имеется в России и как мало мы еще знаем об окраинных землях и об их хозяйственном значении. Разумеется, было бы в корне ошибочно считать эти земли в настоящее время и в настоящем их виде пригодными для удовлетворения земельной нужды русского крестьянства. Все расчеты подобного рода, нередко делаемые реакционными писателями[48], не имеют никакой научной ценности. В этом отношении вполне прав г. А. А. Кауфман, который высмеивает поиски свободных земель для переселения на основании данных о числе квадратных верст. Вполне прав также он, несомненно, когда указывает, как мало годных для переселения земель имеется в настоящее время на окраинах России, как неправильно мнение, будто переселениями можно вылечить малоземелье русского крестьянства[49].

Но эти верные рассуждения либерального г-на Кауфмана заключают в себе тем не менее одну крайне существенную ошибку. Г-н Кауфман рассуждает так: «При данном подборе переселенцев, при данной степени их благосостояния, при данном их культурном уровне» (названное сочинение, с. 129) – земель для удовлетворения нужды русских крестьян переселением безусловно недостаточно. Следовательно, – заключает он в защиту кадетской аграрной программы – необходимо принудительное отчуждение частновладельческих земель в Европейской России.

Это обычное либеральное и либерально-народническое рассуждение наших экономистов. Строится оно так, что из него получается вывод: будь достаточное количество пригодных для переселения земель, можно бы было и не трогать крепостнических латифундий! У гг. кадетов и им подобных политиков, насквозь проникнутых точкой зрения благожелательного чиновника, есть претензия встать над классами, подняться выше классовой борьбы. Не потому надо уничтожить крепостнические латифундии, что они означают крепостническую эксплуатацию миллионов местного населения, кабалу его и задержку в развитии производительных сил, а потому, что нельзя сейчас сплавить миллионы семей куда-нибудь в Сибирь или Туркестан! Не на крепостнически классовый характер русских латифундий переносится центр тяжести, а на возможность примирения классов, удовлетворения мужика без обиды помещика, одним словом, на возможность пресловутого «социального мира».

Рассуждение г-на Кауфмана и его бесчисленных единомышленников среди российской интеллигенции надо перевернуть, чтобы оно стало правильным. Так как русский крестьянин придавлен крепостническими латифундиями, – поэтому неимоверно тормозится и свободное расселение населения по территории России и рациональная хозяйственная утилизация массы окраинных земель России. Так как крепостнические латифундии держат русское крестьянство в забитом состоянии и увековечивают посредством отработков и кабалы самые отсталые приемы и методы хозяйства на земле, – поэтому затрудняется и технический прогресс и умственный подъем крестьянской массы, подъем ее самодеятельности, образованности, инициативы, необходимый для хозяйственного использования несравненно большей массы земель из российского запаса, чем используется нами сейчас. Ибо крепостнические латифундии и господство кабалы в земледелии означают и соответственную политическую надстройку, господство черносотенного помещика в государстве, бесправие населения, распространенность гурко-лидвалевских методов в администрации{84} и т. д. и прочее и тому подобное.

Что крепостнические латифундии в земледельческом центре России оказывают самое губительное влияние на весь социальный строй, на все общественное развитие, на все состояние земледелия и на весь уровень жизни крестьянских масс, это общеизвестно. Я могу ограничиться здесь ссылкой на ту громадную русскую экономическую литературу, которая доказала господство отработков, кабалы, кабальной аренды, «зимней наемки» и прочих средневековых прелестей в центральной России[50].

Падение крепостного права создало такие условия, при которых (как я показал подробно в «Развитии капитализма») население бежало во все стороны из этого насиженного местечка крепостников-последышей. Из центральной земледельческой полосы население бежало и в промышленные губернии, и в столицы, и на южные и восточные окраины Европ. России, заселяя дотоле необитаемые земли. Г-н Мертваго в названной мной брошюре замечает, между прочим, очень верно, что понятия о непригодных для земледелия землях способны быстро изменяться:

«Таврические степи, – пишет он, – «по своему климату и недостатку в воде всегда будут принадлежать к самым беднейшим и неудобовозделываемым местностям». Так говорили в 1845 году такие авторитетные наблюдатели природы, как академики Бэр и Гельмерсен. В то время население Таврической губернии, вдвое меньшее, чем теперь, производило 1,8 млн. четвертей всяких хлебов… Прошло 60 лет, и удвоившееся население производит в 1903 г. 17,6 млн. четвертей, т. е. почти в 10 раз более» (с. 24).

Это верно не только про Таврическую губернию, но и про целый ряд губерний южной и восточной окраин Европ. России, Южные степные, а также заволжские губернии, которые в 60-х и 70-х годах отставали от среднечерноземных по размерам хлебного производства, в 80-х годах обогнали эти губернии («Развитие капитализма», с. 186)[51]. Население всей Европейской России с 1863 г. увеличилось по 1897 г. на 53 %, в том числе сельское на 48 %, городское на 97 %, – тогда как в новороссийских, нижневолжских и восточных губерниях население возросло за то же время на 92 %, в том числе сельское на 87 %, городское на 134 % (там же, стр. 446)[52].

«Мы не сомневаемся, – продолжает г. Мертваго, – что и современная чиновничья оценка хозяйственного значения нашего земельного запаса не менее ошибочна, чем оценка Бэра и Гельмерсена Таврической губернии в 1845 году» (там же).

Это справедливо. Но г. Мертваго не замечает источника ошибок Бэра, ошибок всех чиновничьих оценок. Источник этих ошибок – тот, что, принимая во внимание данный уровень техники и культуры, не считаются с прогрессом этого уровня. Бэр и Гельмерсен не предвидели изменений в технике, которые стали возможны после падения крепостного права. И в настоящее время не может подлежать никакому сомнению, что громадный подъем производительных сил, громадное повышение уровня техники и культуры произойдет неизбежно вслед за падением крепостнических латифундий в Европ. России.