Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 16. Июнь 1907 ~ март 1908

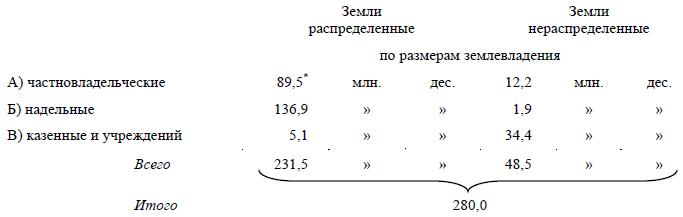

Из 39,5 млн. дес. казенной и пр. земли поддаются выделению по размерам только удельные земли{80} (5,1 млн. дес.). Это – тоже полу средневековое, крупнейшее землевладение. Получаем такой итог земель, распределенных и нераспределенных по размерам землевладения:

* 85,9 млн. дес. частновладельческой земли плюс 3,6 млн. дес. латифундий у фабрично-заводских и торгово-промысловых обществ и товариществ.

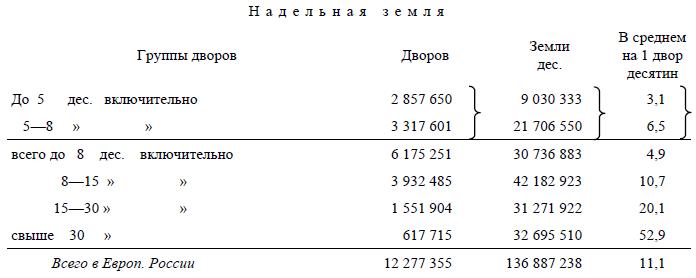

Перейдем к распределению надельных земель по размерам землевладения. Сводя данные нашего источника в несколько более крупные группы, получаем:

Из этих данных видно, что больше половины дворов (6,2 млн. из 12,3) имеет до 8 дес. на двор, т. е. количество земли, в общем и среднем, безусловно недостаточное для содержания семьи. До 15-ти десятин имеет всего 10,1 млн. дворов (у них 72,9 млн. дес.), – т. е. свыше четырех пятых общего числа дворов стоят, при данной высоте крестьянской земледельческой техники, на границе полуголодного существования. Средние и зажиточные – по количеству собственной земли – дворы составляют всего 2,2 млн. из 12,3, причем у них 63,9 млн. дес. из 136,9 млн. дес. Богатыми можно назвать лишь имеющих свыше 30 дес. – таковых всего 0,6 млн. дворов – т. е. двадцатая часть общего числа дворов. Земли у них почти 1/4 общего количества: 32,7 млн. дес. из 136,9. Чтобы судить о том, из каких разрядов крестьян составляется эта богатая землевладением группа дворов, укажем, что на первом месте здесь стоят казаки. В группе имеющих свыше 30 дес. на двор их 266 929 дворов с 14 426 403 дес., т. е. подавляющее большинство всего числа казаков (по Европ. России – 278 650 дворов с 14 689 498 дес. земли, т. е. в среднем по 52,7 дес. на двор).

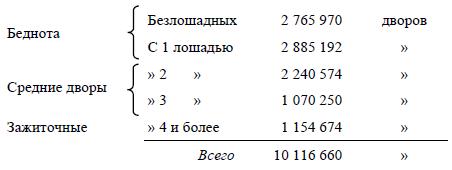

Чтобы судить о том, как приблизительно распределяются все крестьянские дворы по размерам хозяйства, а не по надельному землевладению, мы имеем относительно всей России только данные о лошадности. По последним военноконским переписям 1888–1891 годов распределение крестьянских дворов в 48 губ. Европ. России таково:

В общем и целом это значит: свыше половины бедноты (5,6 млн. из 10,1), около трети средних дворов (3,3 млн. с 2–3 лошадьми) и немного более десятой части зажиточных (1,1 млн. из 10,1).

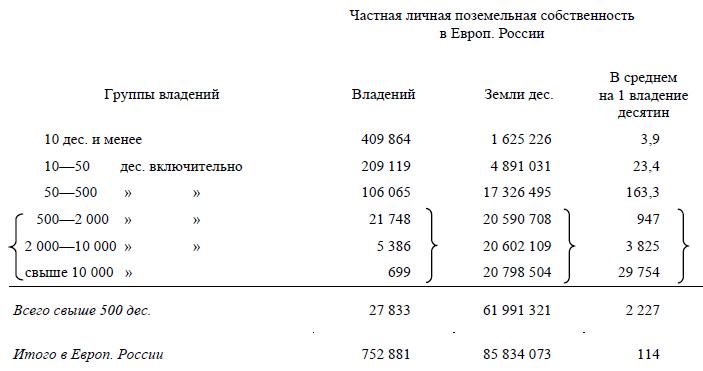

Посмотрим теперь на распределение частной личной земельной собственности. Статистика недостаточно ясно выделяет здесь самое мелкое землевладение, но зато дает подробнейшие сведения о крупнейших латифундиях.

Мы видим здесь, во-первых, громадное преобладание крупного землевладения: 619 тыс. мелких землевладельцев (до 50 дес.) имеют всего 61/2 млн. дес. Во-вторых, мы видим необъятно большие латифундии: 699 собственников имеют почти по 30 000 десятин каждый! Двадцать восемь тысяч собственников концентрируют 62 млн. дес., т. е. по 2227 дес. на одного. Подавляющее большинство этих латифундий принадлежит дворянам, именно 18 102 владения (из 27 833) и 44 471 994 дес. земли, т. е. свыше 70 % всей площади под латифундиями. Средневековое землевладение крепостников-помещиков обрисовывается этими данными с полной наглядностью.

2. Из-за чего идет борьба?

У десяти миллионов крестьянских дворов 73 млн. дес. земли. У двадцати восьми тысяч благородных и чумазых лендлордов – 62 млн. десятин. Таков основной фон того поля, на котором развертывается крестьянская борьба за землю. На этом основном фоне неизбежна поразительная отсталость техники, заброшенное состояние земледелия, придавленность и забитость крестьянской массы, бесконечно разнообразные формы крепостнической, барщинной эксплуатации. Чтобы не уклоняться в сторону от своей темы, мы должны здесь ограничиться самым кратким указанием на эти общеизвестные факты, подробнейшим образом описанные в громадной литературе о крестьянском хозяйстве. Размеры земельных владений, очерченные нами, ни в каком случае не соответствуют размерам хозяйств. Крупное капиталистическое земледелие стоит в чисто русских губерниях безусловно на заднем плане. Преобладает мелкая культура на крупных латифундиях: различные формы крепостническо-кабальной аренды, отработочного (барщинного) хозяйства, «зимней наемки», кабалы за потравы, кабалы за отрезки и так далее без конца. Задавленная крепостнической эксплуатацией крестьянская масса разоряется и частью сама сдает в аренду свои наделы «исправным» хозяевам. Небольшое меньшинство зажиточных крестьян вырабатывается в крестьянскую буржуазию, арендует землю для капиталистического хозяйства, эксплуатирует сотни тысяч батраков и поденщиков.

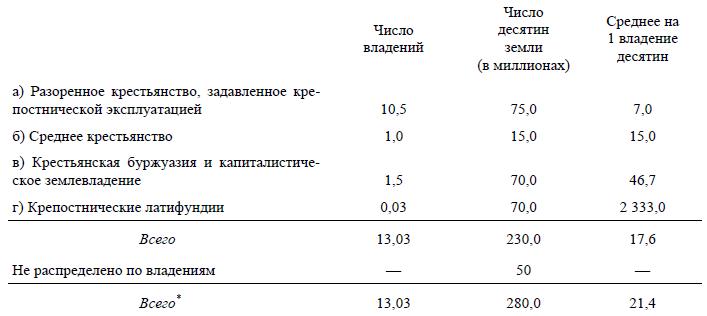

Приняв во внимание эти, вполне установленные русской экономической наукой, факты, мы должны в вопросе о современной крестьянской борьбе за землю различать четыре основные группы земельных владений. 1) Масса крестьянских хозяйств, придавленных крепостническими латифундиями и непосредственно заинтересованных в их экспроприации, непосредственно и всего более выигрывающих от такой экспроприации. 2) Небольшое меньшинство среднего крестьянства, обладающего уже теперь приблизительно средним, допускающим сносное хозяйничание, количеством земли. 3) Небольшое меньшинство зажиточного крестьянства, превращающегося в крестьянскую буржуазию и рядом постепенных переходов связанного с капиталистически хозяйничающим землевладением. 4) Крепостнические латифундии, далеко превышающие своими размерами капиталистические экономии данной эпохи в России и всего более извлекающие доход из кабальной и отработочной эксплуатации крестьянства.

Само собою разумеется, что по данным о землевладении эти основные группы можно выделить лишь очень приблизительно, примерно, схематически. Но мы во всяком случае обязаны выделить эти группы, ибо иначе нельзя дать цельной картины борьбы за землю в русской революции. И заранее можно сказать с полной уверенностью, что частичные исправления цифр, частичные передвижения пределов той или иной группы не могут изменить сколько-нибудь существенно общей картины. Важны не эти частичные исправления, важно то, чтобы было ясно сопоставлено мелкое землевладение, добивающееся земли, и крепостнические латифундии, монополизирующие массу земли. Основная фальшь и правительственной (столыпинской) и либеральной (кадетской) экономии состоит в скрывании или затушевывании этого ясного сопоставления.

Предположим следующие размеры землевладения для указанных четырех групп: 1) до 15 дес.; 2) 15–20 дес.; 3) 20–500 дес. и 4) свыше 500 дес. на владение. Чтобы представить борьбу за землю, как нечто цельное, мы, разумеется, должны соединить вместе в каждой из этих групп надельное и частное землевладение. Последнее в нашем источнике разделено на группы: до 10 дес. и от 10 до 20, так что выделить группу до 15 дес. приходится приблизительно. Неточность, которая может получиться от этого приблизительного расчета и от производимого нами округления цифр, совершенно ничтожна (читатель сейчас убедится в этом) и не в состоянии изменить выводы.

Вот современное распределение земли в Европ. России по взятым нами группам:

* Цифры этой таблицы, как уже сказано, округлены. Вот точные цифры. Надельная земля: а) 10,1 млн. владений и 72,9 млн. дес.; б) 874 тыс. владений и 15,0 млн. дес. Частное землевладение до 10 дес. – 410 тыс. влад. и 1,6 млн. дес.; 10–20 дес. – 106 тыс. влад. и 1,6 млн. десятин. Сумма а + б обоих видов: 11,5 млн. влад. и 91,2 млн. десятин. Для группы в) точная цифра: 1,5 млн. влад. и 69,5 млн. дес. земли. Для группы г) – 27 833 владения и 61,99 млн. дес. земли. К последним добавлено, как указано выше, 5,1 млн. дес. удельной земли и 3,6 млн. дес. у крупнейших фабрично-заводских и торгово-промысловых товариществ. Точная цифра нераспределенных по владениям земель приведена выше – 48,5 млн. десяти». Читатель может видеть отсюда, что все наши округления и приблизительные расчеты касаются совершенно ничтожных численных изменений и не могут и на волос поколебать выводов.

Таковы отношения, порождающие крестьянскую борьбу за землю. Таков исходный пункт борьбы крестьян (7–15 дес. на двор плюс кабальная аренда и т. д.) против крупнейших помещиков (2333 дес. на экономию). Какова объективная тенденция конечного пункта этой борьбы? Очевидно, что эта тенденция состоит в уничтожении крупнопомещичьего крепостнического землевладения, в переходе его (на тех или иных началах) к крестьянам. Эта объективная тенденция совершенно неизбежно вытекает из факта преобладания мелкой культуры, закабаляемой крепостническими латифундиями. Чтобы выразить эту тенденцию в такой же наглядной схеме, которую мы привели для изображения исходного пункта борьбы, т. е. теперешнего положения вещей, следует взять лучший мыслимый случай, т. е. все земли крепостнических латифундий и все нераспределенные по владениям земли предположить перешедшими в руки разоренного крестьянства. Это – тот лучший случай, который более или менее отчетливо рисуется всем участникам современной аграрной борьбы: и правительство говорит о «наделении» «нуждающихся», и либеральный чиновник (кадет тож) говорит о дополнительном наделении малоземельных, и трудовик-крестьянин толкует об увеличении землевладения до «потребительной» или «трудовой» нормы, и социал-демократ, расходясь в вопросе о формах землепользования, принимает в общем народнические предположения о наделении беднейших крестьян (Церетели во II Думе в 47-м засед., 26 мая 1907 г., принял цифры народника Караваева о 57 млн. отчуждаемых земель за 61/2 миллиардов, из них на долю беднейших, имеющих до 5 дес., 21/2 миллиарда, см. стр. 1221 стеногр. отчета). Одним словом, как бы различно ни смотрели помещики, чиновники, буржуазия, крестьянство и пролетариат на задачи и условия преобразования, все намечают ту же тенденцию: переход крупнопомещичьих земель наиболее нуждающемуся крестьянству. О том, каковы коренные различия между классами во взглядах на размеры и условия такого перехода, мы будем говорить в своем месте особо. Теперь же дополним нашу схему исходного пункта борьбы такой же схемой возможного конечного ее пункта. Мы показали выше, что есть теперь. Покажем, что может быть тогда. Предположим, что 0,03 млн. помещиков сохраняют по 100 дес., т. е. 3 млн. дес., остальные 67 млн. и 50 млн. нераспределенных земель переходят к 10,5 млн. дворов бедноты. Получаем:

Такова экономическая основа борьбы за землю в русской революции. Таков исходный пункт этой борьбы и ее тенденция, т. е. ее конечный пункт, ее результат в лучшем, с точки зрения борющихся, случае.

Прежде чем переходить к рассмотрению этой экономической основы и ее идейного (и идейно-политического) облачения, остановимся еще на возможных недоразумениях и возражениях.

Первое. Могут сказать, что в моей картине предположен раздел земель, тогда как вопроса о муниципализации, разделе, национализации, социализации я еще не рассматривал.

Это было бы недоразумением. В моей картине условия землевладения совершенно оставлены в стороне, условия перехода земли к крестьянам совершенно не затронуты (в собственность ли, в пользование ли того или иного типа). У меня взят только переход земли вообще к мелкому крестьянству, – а в такой тенденции нашей аграрной борьбы сомневаться непозволительно. Борется мелкое крестьянство, борется за переход земли к нему. Борется мелкая (буржуазная) культура против крупного (крепостнического) землевладения[39]. Иного результата переворота в лучшем случае, чем нарисованного у меня, быть не может.

Второе. Могут сказать, что я не имел права предположить переход всех конфискованных земель (или экспроприированных, ибо пока еще нет речи в моем изложении об условиях экспроприации) к наиболее малоземельному крестьянству. Могут сказать, что земли должны перейти в силу экономической необходимости к более богатым крестьянам. – Но такое возражение было бы недоразумением. Чтобы доказать буржуазный характер переворота, я должен взять лучший случай с точки зрения народничества, я должен допустить достижение той цели, которую ставят себе борющиеся. Я должен взять момент, наиболее близкий к так называемому «черному переделу»{81}, а не дальнейшие последствия аграрного переворота. Если масса победит в борьбе, то себе же она и возьмет плоды победы. Иной вопрос, кому эти плоды достанутся впоследствии.

Третье. Могут сказать, что необыкновенно благоприятный результат для бедного крестьянства (превращение всей массы его в средних крестьян с землей до 18 дес. на двор) получился у меня вследствие преувеличения свободного земельного фонда. Могут сказать, что надо было вычесть леса, которые не могут-де идти в надел крестьянам. – Такие возражения возможны и даже неизбежны со стороны экономистов правительственного и кадетского лагеря, но они неверны. Во-первых, надо быть чиновником, который всю жизнь гнет спину перед крепостником-помещиком, чтобы воображать, будто крестьянин не сумеет правильно хозяйничать с лесами и извлекать из них доход в свою пользу, а не в пользу помещиков. Точка зрения полицейского чиновника и русского либерала: как обеспечить мужика наделом? Точка зрения сознательного рабочего: как освободить мужика от крепостнического крупного землевладения? как разбить крепостнические латифундии? Во-вторых, я исключил весь северный район (Архангельскую, Вологодскую и Олонецкую губернии), а также часть губерний Вятской и Пермской, т. е. такие местности, в которых трудно представить себе в ближайшем будущем сельскохозяйственную эксплуатацию покрытых лесом площадей. В-третьих, особый учет лесных площадей, необыкновенно усложнив расчет, мало изменил бы результаты. Напр., г. Кауфман, кадет – следовательно, достаточно осторожно относящийся к помещичьим землям – считает, что избыток сверх 25 % лесистости может идти на покрытие недостатка в земле, и таким образом получает фонд в 101,7 млн. дес. по 44 губерниям. У меня по 47 губерниям фонд определился приблизительно в 101 млн. дес., именно 67 млн. дес. из 70 млн. крепостнических латифундий и 34 млн. дес. земли казенной и разных учреждений. Если предположить экспроприацию всех земель свыше 100 десятин, то этот фонд увеличится еще на 9–10 миллионов десятин[40].

3. Затушевывание сущности борьбы кадетскими писателями

Приведенные данные о роли крупнейших помещичьих хозяйств в борьбе за землю в России должны быть дополнены в одном отношении. Характерным признаком аграрных программ нашей буржуазии и мелкой буржуазии является засорение соображениями о «нормах» вопроса о том, какой класс является самым могучим противником крестьянства, какие владения составляют главную массу подлежащего экспроприации фонда. Говорят (и кадеты и трудовики) преимущественно о том, сколько земли требуется для крестьян по той или иной «норме», – вместо того, чтобы говорить о гораздо более конкретном и живом деле: сколько есть земель, которые могут быть экспроприированы. Первая постановка вопроса затушевывает классовую борьбу, заслоняет суть дела пустой претензией на «государственную» точку зрения. Вторая постановка весь центр тяжести вопроса переносит на классовую борьбу, на классовые интересы определенного землевладельческого слоя, всего более представляющего крепостнические тенденции.

Мы в другом месте остановимся еще на этом вопросе о «нормах». Здесь же отметим одно «счастливое» исключение из трудовиков и одного типично-кадетского писателя.

Во второй Думе народный социалист Деларов затронул вопрос о том, какой процент владельцев затронут будет отчуждением (47 засед., 26 мая 1907 г.). Оратор говорил именно об отчуждении (принудительном), не ставя вопроса о конфискации, и принял, по-видимому, ту самую норму отчуждения, которую я предположительно взял в своей таблице, именно: 500 дес. К сожалению, в стенографических отчетах II Думы соответственное место речи Деларова (стр. 1217) искажено, – или сам г. Деларов сделал ошибку. В отчете значится, что принудительное отчуждение затронет 32 % частных владений и 96 % всей их земельной площади, – у остальных же, дескать, 68 % владельцев – только 4 % земли частной собственности. На деле вместо 32 % должно быть 3,7 %, ибо 27 833 владельца из 752 881 составляют 3,7 %, а земли у них 62 млн. из 85,8 млн., т. е. 72,3 %. Остается неизвестным, обмолвился ли г. Деларов или взял неверные цифры. Во всяком случае он один, если мы не ошибаемся, из многочисленных думских ораторов, подошел к вопросу о том, из-за чего идет борьба в самом непосредственном, конкретном смысле.

Кадетский писатель, «труды» которого нельзя не упомянуть при изложении данного вопроса, – г. С. Прокопович. Правда, он, собственно говоря, «беззаглавец», выступающий – подобно большинству писателей буржуазной газеты «Товарищ» – то в качестве кадета, то в качестве меньшевика социал-демократа. Это – типичный представитель той кучки последовательных бернштейнианцев в среде русской буржуазной интеллигенции, которая качается между к.-д. и с.-д., не входит (большей частью) ни в какую партию и систематически тянет в либеральной прессе ноту чуточку правее Плеханова. Г-н Прокопович должен быть отмечен здесь, потому что он один из первых привел в печати цифры из статистики землевладения 1905 года, причем встал фактически на почву кадетской аграрной реформы. В двух статьях в газете «Товарищ» (1907 г., № 214 от 13 марта и № 238 от 10 апреля) г. Прокопович полемизирует с составителем официальной статистики, генералом Золотаревым, который доказывает, что правительство вполне может без всякого принудительного отчуждения сладить с земельной реформой и что для ведения хозяйства крестьянину вполне достаточно 5 десятин на двор! Г-н Прокопович либеральнее: он берет по 8 дес. на двор. Он оговаривается и не один раз, что такое обеспечение «совершенно недостаточно», что такой расчет «самый скромный» и т. д., но все же для определения «размеров земельной нужды» (заглавие первой из вышеназванных статей г. Прокоповича) он берет именно эту цифру. Он объясняет, что берет ее, «чтобы избежать излишних споров»… должно быть, «излишних споров» с гг. Золотаревыми? Исчисляя таким образом число «явно малоземельных» крестьянских дворов в половину общего числа, г. Прокопович правильно рассчитывает, что для донаделения их до 8 дес. требуется 18,6 млн. дес., а так как у правительства есть фонд всего, будто бы, в 9 млн. дес., то – «без принудительного отчуждения не обойдешься».

И своими расчетами и своими рассуждениями г. меньшевиствующий кадет или кадетствующий меньшевик прекрасно выразил дух и смысл либеральной аграрной программы. Вопрос собственно о крепостнических латифундиях и о латифундиях вообще совершенно смазан. Г-н Прокопович привел данные только о всем частном землевладении выше 50 десятин. Таким образом то, из-за чего настоящим образом идет борьба, оказалось затушеванным. Классовые интересы горстки – буквально горстки лендлордов закрыты флером. Вместо их разоблачения перед нами «государственная точка зрения»: «не обойдешься» с казенными землями. Если бы можно было обойтись с ними, то г. Прокопович – так выходит из его рассуждения – ничего не имел бы против крепостнических латифундий…

Размер крестьянского надела (8 дес.) берется голодный. Размер «принудительного отчуждения» у помещиков берется ничтожный (18 – 9 = 9 млн. десятин из 62 млн. свыше 500 дес.!). Чтобы произвести такое «принудительное отчуждение», надо, чтобы помещики принудили крестьян, – как это было в 1861 году!{82}

Вольно или невольно, сознательно или бессознательно, но г. Прокопович верно выразил помещичью суть кадетской аграрной программы. Кадеты только осторожны и хитры: они предпочитают вовсе умалчивать о том, сколько именно земель у помещиков склонны они экспроприировать.

4. Экономическая сущность аграрного переворота и его идейные облачения

Мы видели, что сущность происходящего переворота сводится к уничтожению крепостнических латифундий и к созданию свободного и (насколько возможно при данных условиях) зажиточного земледельческого крестьянства, способного не прозябать, не маяться на земле, а развивать производительные силы, двигать вперед сельскохозяйственную культуру. Мелкого хозяйничания в земледелии, господства рынка над производителем, а следовательно, и господства товарного производства этот переворот совершенно не затрагивает и не может затрагивать, ибо борьба за перераспределение земли не в состоянии изменить производственные отношения в хозяйстве на этой земле. А мы видели, что особенность данной борьбы – сильное развитие мелкой культуры на землях крепостнических латифундий.

Идеологическим облачением происходящей борьбы являются теории народничества. Открытое выступление крестьянских представителей всей России в I и II Думах с аграрными программами окончательно подтвердило, что народнические теории и программы являются действительно идейным облачением крестьянской борьбы за землю.

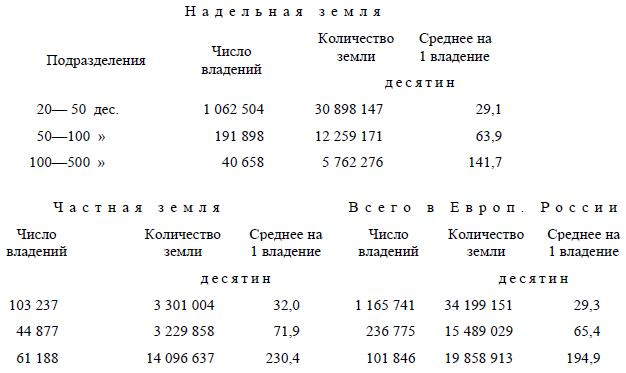

Мы показали, что основой, главной составной частью того земельного фонда, из-за которого крестьяне борются, являются крупные крепостнические поместья. Норму экспроприации мы приняли очень высокую – 500 дес. Но легко убедиться, что сделанный нами вывод остается в полной силе и при любом понижении этой нормы, – скажем, до 100 или до 50 десятин. Разделим группу в) – 20–500 дес. на три подразделения: аа) 20–50 дес.; бб) 50–100 и вв) 100–500, и посмотрим, каковы размеры надельного и частного землевладения по этим подразделениям:

Отсюда видно, во-первых, что конфискация земель свыше 100 дес. увеличит земельный фонд, как уже отмечено выше, на 9–10 млн. дес., а конфискация земель свыше 50 десятин, предположенная депутатом I Государственной думы Чижевским, увеличит земельный фонд на 181/2 млн. дес. Следовательно, основой земельного фонда и в этом случае останутся крепостнические латифундии. В них «гвоздь» современного аграрного вопроса. Известна также связь этого крупного землевладения с высшей бюрократией: Г. А. Алексинский приводил во II Думе данные г. Рубакина относительно того, как велики имения высших чиновников на Руси. Во-вторых, из этих данных видно, что и за вычетом наделов и имений свыше 100 дес. остаются крупные различия между высшими наделами (и мелкими имениями). Переворот застает крестьянство уже дифференцированным и по величине землевладения и, еще более, по величине капитала, количеству скота, количеству и качеству мертвого инвентаря и т. д. Что дифференциация в области вненадельного, так сказать, имущества крестьян гораздо значительнее, чем в области надельного землевладения, это достаточно доказано в нашей экономической литературе.

Какое же значение имеют народнические теории, отражающие более или менее верно взгляды крестьян на их борьбу за землю? Два «принципа» составляют сущность этих народнических теорий: «трудовое начало» и «уравнительность». Мелкобуржуазный характер этих принципов настолько ясен и так часто, так обстоятельно был доказываем в марксистской литературе, что об этом незачем еще говорить здесь. Важно отметить ту черту этих «принципов», которую не оценили до сих пор по достоинству русские с.-д. В туманной форме эти принципы действительно выражают нечто реальное и прогрессивное в данный исторический момент. Именно: они выражают истребительную борьбу против крепостнических латифундий.

Взгляните на вышеприведенную схему эволюции нашего аграрного строя от теперешнего положения к «конечной цели» современного, буржуазного переворота. Вы увидите ясно, что будущее «тогда» отличается от настоящего «теперь» несравненно большей «уравнительностью» землевладения, несравненно большим соответствием нового распределения земли «трудовому началу». И это не случайно. Это не может быть иначе в крестьянской стране, буржуазное развитие которой высвобождает ее из крепостничества. Уничтожение крепостнических латифундий безусловно является в такой стране требованием капиталистического развития. А это уничтожение, при господстве мелкой культуры, неминуемо означает большую «уравнительность» землевладения. Разбивая средневековые латифундии, капитализм начинает с более «уравнительного» землевладения, создавая уже из него новое крупное земледелие, – создавая его на базисе наемного труда, машин и высокой агрикультурной техники, а не на базисе отработков и кабалы.