Полная версия:

Императорская кухня. XIX – начало XX века. Повседневная жизнь Российского императорского двора

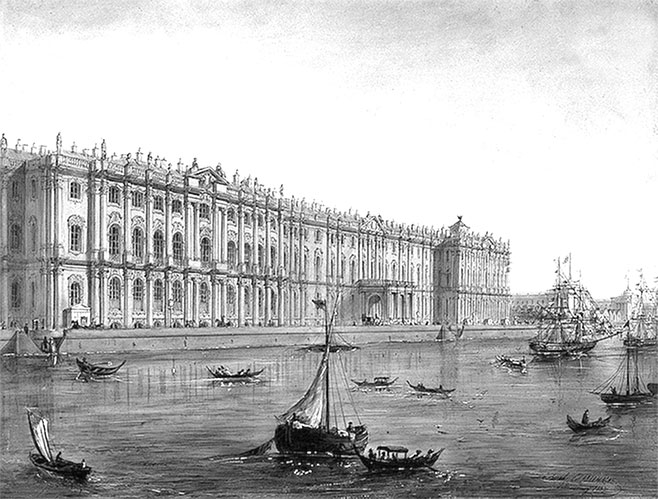

На кухнях императорских резиденций постоянно внедрялись технические кухонные новинки, они позволяли не только поднять качество готовившихся блюд, но и просто помогали поварам своевременно кормить изысканными блюдами нескольких тысяч царских гостей. Например, на протяжении десятилетий хозяйственные подразделения Гофмаршальской части пытались решить сложную техническую задачу. С одной стороны, приготовленные блюда необходимо было как можно быстрее подавать на стол, и, следовательно, кухня должна была находиться непосредственно во дворце. С другой стороны, постоянно существовало стремление вывести кухню с ее чадом, запахами и суетой за пределы парадной резиденции. Елизавета Петровна, а за ней и Екатерина II пыталась реализовать эту идею в Зимнем дворце. Елизавета Петровна издала распоряжение, а Екатерина II в марте 1763 г. его подтвердила, о выведении из Зимнего дворца кухонь и различных служб: «Во дворце кухням не быть, только для разогревания кушаний, ибо от тех кухонь в том дворце будет происходить великая нечистота и нехороший дух»[21]. Однако жизнь брала свое, и императорские кухни так и остались в Зимнем дворце, несмотря на «великую нечистоту и нехороший дух».

И. И. Шарлемань. Зимний дворец со стороны Невы. 1853 г.

Самый большой кухонный комплекс Зимнего дворца – Императорский – располагался в помещениях первого и полуподвального этажей, сгруппированных вокруг внутреннего дворика северо-восточного ризалита. До сих пор бытует старое название этого дворика – Кухонный. В прежние времена его также нередко называли Черным. Сейчас это современное название проезда между Зимним дворцом и Малым Эрмитажем. В подвале кухни хранились продукты, вода, уголь, дрова, лед, а также находились жилые помещения.

Названия помещений кухни отражали их функциональное назначение: Пирожная, Мундкохская, или Собственная кухня Его Императорского Величества, Супермейстерская, Расходная кухня, Портомойня для мытья посуды. Далее, вдоль Расстрелиевской галереи, под залами Военной галереи 1812 г., находились помещения кухни императрицы Марии Федоровны (жены Павла I). Повара обычно переезжали из дворца во дворец вслед за своими хозяевами. И, соответственно, в каждой из резиденций было несколько помещений, предназначенных под кухни. Повара работали там по сложному графику, готовя еду только для «своих» господ.

Персонал, работавший во дворце (придворнослужители), подбирался очень тщательно. Часто должности наследовались от родителей детьми, выросшими и воспитанными при дворце. Это была каста, и каста достаточно закрытая. Поэтому занятие штатной должности, как правило, становилось результатом длительной службы и высоко ценилось персоналом.

На кухне, как и в других дворцовых «частях», существовала своя иерархия штатных должностей, проходимых ступенька за ступенькой. Некоторые из дворцовых «частей», формально не входя в состав кухни, были непосредственно связаны с ней своими прямыми функциональными обязанностями. Например, персонал Мундшенкской части («мунд» – значит «рот», то есть буквально «подающие в рот», накрывающие обеденный стол) насчитывал 6 мундшенков, 12 их помощников и 12 работников, всего 30 человек. В Кофешенскую часть (ее задачей являлось приготовление кофе, чая и шоколада и, соответственно, обслуживание) входили: 6 кофешенков, 12 помощников, 12 рабочих, всего 30 человек. В Тафельдекерскую часть (в ее задачу входило накрыть и сервировать столы) входили: 6 тафельдекеров, 12 помощников и 12 рабочих, всего 30 человек. Можно только предполагать, какой высочайшей квалификацией должны были обладать эти люди, прошедшие, ступенька за ступенькой, всю иерархическую лестницу по «своей части».

Кондитерская часть императорской кухни

Императорская кухня была большим и сложным механизмом. Ее структура включала в себя три основных подразделения: кондитерскую, винную и кухонные части. Сфера ведения каждой из частей определялась ее специализацией.

Первой считалась Кондитерск ая часть, в ее составе работали 4 кондитера, 8 их помощников и 8 работников, всего 20 человек. «Вкусная» продукция Кондитерской части пользовалась огромным спросом на всех уровнях. Именно в Кондитерской части готовилось знаменитое дворцовое мороженое, которое подавалось «тарелками». Например, в 1850-х гг. для «собственного стола» императрицы Александры Федоровны (жены Николая I) в кондитерской готовились и ежедневно отпускались конфеты (2 тарелки на 1 руб. 72 коп. в день) и мороженое (2 тарелки на ту же сумму).

Естественно, что для изделий кондитерского цеха в придворных сервизах требовались особые предметы. Например, когда в 1776 г. Екатерина II заказала сервиз на Севрской мануфактуре на 60 персон, состоявший из 800 предметов, в нем предусматривались многочисленные и разнообразные емкости для мороженого: 10 ваз для льда, с ручками в виде замерзшего фонтана и 116 чаш. В комплект сервиза входили 12 специальных подносов, на каждом из которых умещалось по семь чаш с мороженым, и 8 подносов для шести чаш[22].

Мороженое было необходимой принадлежностью любого большого бала. Дело в том, что императорские резиденции вплоть до конца 1880-х гг. освещались свечами. Тысячи свечей, установленных на специальных стойках, поднимали температуру в залах на несколько градусов, а дыхание тысяч разгоряченных танцами гостей также добавляло духоты. Неудивительно, что накануне «больших императорских балов» с приглашением тысячи гостей кондитерская часть работала с огромной нагрузкой. Царского мороженого желали попробовать буквально все.

Естественно, мороженое тогда готовилось только из натуральных компонентов. Например, 7 февраля 1851 г. «для потчевания во время спектакля в Эрмитаже» подали 30 блюд мороженого (всего на 120 руб. сер.), лимонада 60 графинов (на 51 руб. 50 коп. сер.). Несколько позже для высочайшего стола на 570 персон подали 220 тарелок конфет (на 189 руб.) и мороженого 57 блюд (на 228 руб. сер.)[23]. Отметьте высокую стоимость мороженого по сравнению с конфетами.

Мемуаристы не обошли добрым словом продукцию мастеров придворной кондитерской. Особенно много упоминаний о «конфектах» и леденцах, готовившихся придворными кондитерами.

Разнообразные кондитерские изделия, то есть десерт, были обязательной завершающей частью трапезы, будь то официальные торжественные обеды или повседневные трапезы. Во время любых дворцовых балов выставлялись буфеты, предлагавшие «царское угощение». Естественно, что большая часть «царских гостинцев» готовилась на императорской кухне. Их буквально сметали с полок буфетов. Практика легкого «штурма» «царских гостинцев» совершенно не считалась моветоном. По традиции, «царские гостинцы» принято было брать прямо со стола, когда императорская фамилия уже удалялась из обеденной залы. И брали очень и очень многие, вне зависимости от чинов, рангов и материального положения. Один из мемуаристов упоминает: «Было в обычае, что приглашенные к обеду лица, как только удалялась царская фамилия, брали со стола фрукты, дабы повезти своим семейным гостинцу с царского стола». Другой пишет, как в годы его молодости после воскресного обеда у великого князя Михаила Павловича «при отъезде из дворца кадетские кивера наполнялись конфектами»[24].

Любопытно, что «борьба за царские гостинцы» шла не только среди мещан, но и среди аристократов, способных свободно купить подобное лакомство в любом кондитерском магазине. Обычай привозить из дворца «царские гостинцы» существовал в аристократической среде издавна.

Граф В. А. Соллогуб вспоминал, что когда его бабушка, кавалерственная дама Е. А. Архарова, возвращалась с обеда при дворе вдовствующей императрицы Марии Федоровны, то «весь дом ожидал нетерпеливо ее возвращения. Наконец грузный рыдван вкатывался во двор. Старушка, несколько колыхаясь от утомления, шла, опираясь на костыль. Впереди выступал Дмитрий Степанович, но уже не суетливо, а важно и благоговейно. В каждой руке держал он тарелку, наложенную фруктами, конфектами, пирожками – все с царского стола. Когда во время обеда обносился десерт, старушка не церемонилась и при помощи соседей наполняла две тарелки лакомою добычею. Гоффурьер знал, для чего это делалось, и препровождал тарелки в пресловутый рыдван. Возвратившись домой, бабушка… садилась в свое широкое кресло, перед которым ставился стол с бронзовым колокольчиком. На этот раз к колокольчику приставлялись и привезенные тарелки. Начиналась раздача в порядке родовом и иерархическом. Мы получали плоды отборные, персики, абрикосы и фиги, и ели почтительно и жадно. И никто в доме не был забыт, так что и Аннушка кривая получала конфекту, и Тулем удостаивался кисточкою винограда, и даже карлик Василий Тимофеевич откладывал чулок и взыскивался сахарным сухариком».

Нечто подобное описывал и директор Пажеского корпуса генерал от инфантерии Н. А. Епанчин: «Александр III был весьма бережлив в расходовании народных денег, и Его внимание привлекали даже небольшие расходы в придворном обиходе. Так, Государь обратил внимание на значительное количество фруктов, конфет и вообще угощения во время приемов во дворце. Иногда приглашенных было немного, а расход на угощение выводился очень большой. Государь как-то в беседе с К. П. Победоносцевым упомянул, что по случаю небольшого приема, бывшего недавно во дворце, было показано в счете гофмаршальской части множество фруктов, конфет и пр., но что, разумеется, гости не могли уничтожить все это количество. Особенно Государь обратил внимание на расход фруктов, считая, что едва ли гости могли съесть несколько штук. На это Победоносцев объяснил Государю, что такой расход возможен. Так, например, он сам съел один апельсин, но взял с собою другой и грушу для Марфиньки – его приемной дочери. Многие гости так делают, привозя детям из дворца какое-нибудь лакомство – как бы Царский подарок. Государь не знал этого обычая и успокоился. Я сам держался такого обычая и привозил нашим детям, когда они были маленькие, „царские гостинцы“… Особенно детям нравились конфеты придворной кондитерской, да и не одним детям. Эти конфеты имели особый вид – это были леденцы, которые изготовлялись из настоящего фруктового или ягодного сока, а не из эссенций. Иногда конфет во дворце не подавали, – например, за завтраком в день Крещения 6 января к этому завтраку a la fourchette приглашались офицеры, участвовавшие в крещенской церемонии»[25].

Княгиня Л. Л. Васильчикова также упоминает, что в детстве она любила смотреть, как одевается ее мать, отправляясь на придворные балы и спектакли, и «мечтала о том, когда я сама подрасту, смогу носить такие красивые драгоценности и набивать себе карманы вкусными леденцами с желтой, красной и синей бахромой, которые нам привозили из Зимнего дворца»[26]. Следовательно, «царские гостинцы» высоко ценились не только за великолепное качество, но и за саму их «принадлежность» к царскому дому.

К кондитерской части структурно примыкала Придворная пекарня, где выпекалась обширная номенклатура «хлебобулочных» изделий. На стандартном бланке пекарни за 1884 г. типографским способом отпечатан весь перечень изделий, большая часть которых выпекалась по ежедневным заявкам камер-фурьеров: сухари (большие, малые, круглые, стрельнинские); сухари польские обыкновенные, двойные; розаны; ратперы; кисло-сладкие подковки соленые, сдобные, мягкие; гюпфели; булки сдобные, с ванилью; розетки; крендели сдобные, с сахаром; бутер-крендели; плюшки; черкески; тмин-кухен; шманд-кухен; куличи; карлсбладские калачи[27]; чайное печенье; пирожки; кексы; стрельнинские булочки; датское печенье[28].

Карлсбладские калачи (современный рецепт)

Мука – 600 г, масло сливочное – 400 г, яйца – 10 шт., сливки – 250 мл, дрожжи – 0,5 стакана, сахар-песок – 160 г, варенье – 200 г.

Высыпать на стол просеянную муку, сделать углубление и положить туда масло. Размешать 6 целых яиц и 4 желтка со сливками, добавить дрожжи, сахар и немного мускатного ореха. Все это влить в муку и замесить тесто, пока оно не начнет отставать от рук. Уложить кучками величиной с половину яйца на масляную бумагу, поставить в теплое место. Затем сделать в каждой кучке небольшое углубление, положить немного варенья, а на него – взбитые белки, посыпать сахаром. Выпекать в духовке на умеренном огне.

Конечно, Кондитерская часть работала прежде всего на императорскую семью, ежедневно обеспечивая ее стандартным набором «вкусностей». Например, 1 января 1874 г. Кондитерская часть поставила семье Александра II:

– к высочайшему обеденному столу: две тарелки конфет, одно блюдо мороженого, три вазочки с фруктовым и три вазочки с ягодным вареньем, восемь порций пунша, четыре груши, восемь мандаринов и три кисти винограда;

– императрице Марии Александровне к обеду: одну тарелка конфет;

– в комнаты императрицы Марии Александровны: два графина лимонада;

– в комнаты Александра II: 10 груш, 10 яблок, 15 мандаринов и три кисти винограда;

– в Большой театр: три фунта конфет, три блюда мороженого, три графина лимонада и 15 мандаринов;

– великим князьям Сергею и Павлу Александровичам: 5 груш, 5 яблок, 5 мандаринов и две кисти винограда;

– великой княжне Марии Александровне (единственная дочь Александра II): 5 груш; 5 яблок и две кисти винограда;

– герцогу Эдинбургскому (жених великой княжны Марии Александровны): одну тарелку конфет, три груши, 6 мандаринов, две кисти винограда;

– свите герцога Эдинбургского: три тарелки конфет, 9 груш, 9 яблок, 6 мандаринов и 4 кисти винограда.

Отметим, что это «довольствие» только одного дня. Но в тот же день были выдачи из Кондитерской части обслуживающему персоналу, включая певчих. В результате только за один день 1 января 1871 г. из Кондитерской части отпустили: конфет 11 тарелок и 8 фунтов, 7 тарелок бисквитов, 7 блюд мороженого, варенья 9 фунтов и три вазочки, 24 порции пунша-гляссе[29], 5 графинов лимонада, 46 груш, 29 яблок, 67 мандаринов и 22 кисти винограда. В последующие дни из Кондитерской части по-прежнему отпускалось много конфет, изредка – мороженое, пунш и много фруктов. Яблоки были сорта «Розмарин», а груши – сорта «Дюшес». В конце января на царском столе появились и апельсины[30].

Пунш-гляссе (современный рецепт)

Сахар – 400 г, вода – 3 стакана, цедра 2 апельсинов и 2 лимонов, лимонный и апельсиновый соки, ликер, ром или коньяк, яйцо (белок) – 3–4 шт.

Сахар всыпать в кастрюлю, залить холодной водой и сварить сироп. Когда сироп будет готов, положить в него тонко нашинкованную апельсиновую и лимонную цедру и поставить остыть. Затем добавить по вкусу лимонный и апельсиновый соки, ликер, коньяк или ром. Смесь процедить и взбить. Прибавить взбитые в крепкую пену белки, хорошо размешать и взбить всю смесь еще раз, чтобы напиток был белым и пышным. Подать в стаканчиках.

Примечательно, что Александр II и зимой получал довольно много витаминов. Каждый день в его комнаты из Кондитерской части отправлялись фрукты. Стандартный набор состоял из 10 груш, 10 яблок, 10 апельсинов, 10 мандаринов и 3 кистей винограда.

У императрицы Марии Александровны был несколько иной набор: 5 груш, 5 мандаринов, 5 апельсинов и 2 кисти винограда. Кроме этого, в ее комнаты ежедневно отправлялись два графина лимонада. В апреле в кондитерское меню императрицы добавлялась ежедневная коробка абрикосов.

Довольно много фруктов в период весеннего авитаминоза получали младшие сыновья Александра II – великие князья Сергей (17 лет) и Павел (14 лет). Ежедневно для них отпускалось 15 апельсинов. Вероятно, упор на апельсины делался не без влияния придворных медиков, поскольку в апельсинах, как известно, довольно много аскорбиновой кислоты[31]. В мае им продолжали ежедневно выдавать только апельсины и виноград. С июня молодым людям оставили только апельсины. 1 июля 1874 г. в кондитерской ведомости, наряду с виноградом и апельсинами, впервые упомянута земляника. Со 2 июля царский двор перешел исключительно на земляничную «диету». Других ягод или фруктов к столу не подавали. В конце августа разнообразие сезонного «фруктово-ягодного меню» стало максимальным. К столу подавались свежие персики, французские сливы, виноград, земляника, вишни шампанские. Наряду с пуншем-гляссе впервые упоминаются пунш-виктория[32] и неаполитанский шоколад.

Пунш-виктория (современный рецепт)

Сухая заварка черного чая – 4 ч. ложки, гвоздика – 2 цветка, измельченная кора корицы – 1 щепотка, вода – 1 л, сахар – 300 г, красное сухое вино – 1 л, ром — 1/2 л, лимон – 2 шт.

Способ приготовления: Засыпьте в эмалированную посуду черный чай, добавьте гвоздику и корицу. Залейте смесь кипятком, через 7–10 мин все процедите, перелейте в другую посуду, добавьте сахар, столовое красное вино, ром и лимонный сок.

Спецы Кондитерской части сопровождали императоров во время их вояжей. Так, когда Николай II стал постоянно отдыхать в финляндских шхерах, то на царском камбузе яхты «Штандарт» установили все необходимое кухонное оборудование для специалистов Кондитерской части.

Одной из задач кондитеров было обеспечение царского пятичасового чая свежими бисквитами и печеньем. Решал эту задачу «пекарь их величеств, с неизменной наружностью жен-премьера[33] из Михайловского театра», который важно проносил подогретые московские калачики и соленые витые батоны мимо офицеров яхты. По свидетельству одного из офицеров, «кондитер убирал горки с конфетами, а старый гоффурьер Ферапонтьев, очень похожий на председателя Правительствующего сената, в строгом, синем с золотыми пуговицами, сюртуке и в белом крахмальном галстуке, вынес вахтенному начальнику и нянюшкам горсть свежего миндаля в бархатистой зеленоватой шелухе»[34].

Офицеры яхты с иронией отмечали выражение «величайшего священнодействия на лице», когда царский пекарь пробегал в царскую рубку «со своими булками».

Однако команда яхты и кондитеры, к взаимному удовольствию, быстро нашли общий язык. Особенно это касалось вахтенного начальника, который во время «собачей вахты» (в российском флоте таковой традиционно принято считать ночную вахту, длящуюся с полуночи до 4 часов утра) мог наблюдать, как в царской хлебопекарне начинается «жаркая работа. Сам старший пекарь их величеств, господин Ермолаев, с засученными руками, чисто выбритыми до локтей руками, командуя своими мальчишками-учениками, лепил что-то из теста. И было принято, что хлебопек часа в два ночи выносил вахтенному начальнику тайком парочку горячих булочек, тарталетку из рассыпного, тающего во рту песочного теста с ароматной малиной в ней, и почтительно просил отведать своих изделий». По мнению флотских офицеров, «Ермолаев был отличным мастером. К высочайшему чаю подавались всегда прекрасные печенья, маленькие, с копеечку, калачики, молочные розанчики, удивительные слоеные булочки и витые соленые батоны, которые, разогретые, получались просто объеденье»[35].

Именно в Кондитерскую часть шли фрукты из царских оранжерей. Оранжереи и парники имелись почти при всех императорских резиденциях. Прямо оттуда пупырчатый молодой огурчик или ранняя клубника попадали на царскую тарелку. Для эффективной работы оранжерей и парников в них регулярно вкладывали значительные средства. Например, при Александре III только в Гатчине на постройку оранжерей потратили: на 12 новых парников в 1883 г. – 2480 руб.; фруктовую оранжерею в 1888 г. – 24 000 руб.; оранжерею для персиков в 1889–1890 гг. – 55 500 руб.[36] Обратите внимание на огромные суммы, потраченные на фруктовые оранжереи. Столь крупные затраты обусловлены тем, что они подчас круглогодично отапливались и должны были хорошо держать тепло, что позволяло садовникам ранней весной «подносить» императрицам раннюю землянику и клубнику, получая свои традиционные 2 руб. «на чай».

Винная часть императорской кухни

Вторая часть императорской кухни занималась «винами и питиями». Ее возглавлял смотритель, у которого было три помощника, сложное делопроизводство вели два писца, а тяжелую работу выполняли «работники» (8 чел.). Всего 14 человек.

Вторая кухонная часть, безусловно, занимала важнейшее место в повседневной жизни императорских резиденций. Понятно, что знатоков и любителей хорошего спиртного при российском Императорском дворе традиционно хватало. О внимании к этой части кухонного комплекса говорит и то, что в бюджете Двора расходы на приобретение спиртного всегда шли «отдельной строкой».

Что и сколько пили при Императорском дворе?

Если посмотреть перечень напитков, подававшихся к столу Елизаветы Петровны в начале 1740-х гг., то там упоминаются водки разных названий: приказная, коричная, из красного вина, гданьская, боярская водка. Из вин приводятся такие названия: «простое вино», «французское вино», шампанское, сект, рейнвейн, пиво, мед, квас[37].

Документы 1852 г. свидетельствуют о сохранении традиции пушкинской эпохи начинать обед с сухих вин, а заканчивать его холодным шампанским, впрочем, его могли подавать и по требованию гостей перед жарким. Шампанское, естественно, подавалось со льда.

Конечно, императорский погреб располагал самым широким ассортиментом напитков. В 1849 г. только шампанского из погребов Зимнего дворца выпили 2064 бутылки, из них для «Его Величества» выдали 950 бутылок: 213 бутылок выпили в январе во время новогодних праздников. Наиболее популярными марками вин были «Медок» (красное бордоское вино из района Медока), «Мадера», шампанское разных марок, популярный среди фрейлин «Барзак» (белое бордоское вино из Ле Бланша), «Шато-Лафит» (бордоское), испанский «Херес», «Го-Сотерн» (белое бордоское вино), «Сен-Жюльен» и другие сухие бордоские вина[38]. Большую часть этих вин покупали через Английский магазин – первый универсальный магазин столицы, находившийся на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы.

В императорских погребах хранились большие запасы коньяков, водок («французской», «сладкой Ланга», «водки Асорта» водочного заводчика Гартоха), а также измеряемого ведрами (в бочках) «простого вина», то есть хлебной водки, которую выдавали «в порцию» нижним чинам.

Каков был ассортимент спиртных напитков на «Собственном» Императорском столе? В качестве примера возьмем период конца 1880-х гг. В дворцовых ведомостях четко фиксировалось, сколько и каких напитков заказывалось в повседневном обиходе императорской семьи. Например, на праздничный предновогодний обед 31 декабря 1885 г. «к Собственному обеду с гостями» заказали 25 бутылок различных алкогольных напитков. Ассортимент был разнообразен: 5 бутылок вина («Мадеры» – 2, «Хереса» – 1, «Шато-Лафита» – 2), 1 бутылка шампанского «Цесаревич», 2 бутылки с экзотическими напитками с родины императрицы Марии Федоровны (по бутылке «Шлоса» и «Аквавита датского») и 3 бутылки различных водок (по бутылке «Датского джина», кюммеля «Кристаль» и «Английской горькой»). На десерт подали 4 бутылки ликеров: «Чая японского», «Кофейной эссенции», «Шартреза»[39] и «Мараскина»[40] – и даже самодельную наливку от флигель-адъютанта графа С. Д. Шереметева. Кроме спиртных напитков, к столу подали пиво (3 бут.), хлебный (3 бут.) и яблочный (2 бут.) квасы. Также к столу подавались сельтерская и содовая вода[41].

В обычные дни все было скромнее. Так, уже 1 января 1886 г. к «Собственному обеду» подали всего 10 бутылок: четыре бутылки различных вин (2 бут. «Шато-Лафита», по 1 бут. «Мадеры» и «Хереса»), бутылку шампанского «Цесаревич», бутылку пива и 3 бутылки кваса. 17 января 1886 г. к царскому столу в течение всего дня (завтрак, обед и ужин) продали 11 бутылок. Причем спиртное содержалось только в 4 бутылках (по 2 бут. французского шампанского «Брон-Мутон Сегеж» и мадеры «Крона»), в остальных 7 бутылках – различный квас (3 бут. яблочного и 4 – хлебного кваса). Говоря о десятках бутылок спиртного, поданных к «Собственному столу», следует понимать, что за этим столом, как правило, находилось до десятка человек, а в праздничные дни и до нескольких десятков.

Напитки могли подаваться «по требованию» и вне стола, по официальной формулировке, «в продолжение дня». Так, 2 января 1886 г. на «Собственный завтрак» и «в продолжение дня» заказали бутылку «Английской горькой», 2 бутылки вина («Шато-Лафит» и «Мадера» 1883 г.) и бутылку портвейна «Регенсберг» 1859 г., всего 5 бутылок.

Поскольку в царской семье подрастали мальчики, то спиртное заказывали и они. Например, 1 января 1886 г. в комнаты цесаревича Николая, которому шел 18-й год, было подано по его просьбе 2 бутылки вина («Шато-Лафит» и «Мадера»), 14 бутылок кваса (12 бутылок яблочного и 2 хлебного) и 1 бутылка пива[42]. Видимо, в этот день молодежь «отходила» от ночных новогодних гуляний. 17 января 1886 г. цесаревичу подали «Лафит № 2» 1883 г. и шампанское «Эль-Бас».

При Императорском дворе было установлено «винное довольствие» и для отдельных персон, которые пользовались правом заказывать себе спиртное из дворцовых подвалов в собственные комнаты. Персоны соответствовали совершенно разным уровням. Одна из камер-юнгфер Марии Федоровны ежедневно заказывала себе по бутылке «Шато-Лафита» и пива. Фельдшер Чекувер, которого высоко ценил Александр III, с 1 по 17 января 1886 г. выпил 32 бутылки пива и 4 бутылки «Английской горькой» (в среднем по 2 бутылки в день, и, что характерно, пиво с водкой, хорошо известный многим в России коктейль).