Полная версия:

Дедушка, Grand-père, Grandfather… Воспоминания внуков и внучек о дедушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX – XX веков

За исключением ряда шероховатостей, октябрьский переворот, пока за трактовку его истории не взялись большевистские идеологи, некоторое время страдал известной «бархатностью»: оппонентов еще не сажали и не убивали, хотя вскоре все изменилось.

В Перми, где он встретился с Великим князем Михаилом Александровичем Романовым, Яблоновский оказался летом 1918 года. По заданию партии Народной свободы он читал в городах Сибири публичные лекции, в которых наивно, как показали скорые события, пытался словом привлечь сторонников к своей партии. Однако события развивались стремительно: «А в мое отсутствие у меня был произведен обыск и выемка, на которые я совершенно не рассчитывал: своих взглядов я не только не скрывал, но всячески старался открыто распространять их: писал статьи, выступал с публичным словом. <…>

Обыск я могу приписать только личной мстительности большевиков: чуть ли не накануне его под моим председательствованием прошло общее собрание Московского общества деятелей периодической печати и литературы, на котором мы исключили из состава общества неистовствовавшего над прессой комиссара по делам печати Подбельского (бывшего хроникера “Русского слова”), исключили точно так же комиссара по иностранным делам профессора Фриче и поставили на вид поэту Валерию Брюсову всю двусмысленность его положения на службе у большевиков в качестве – в то время – аполитичного регистратора выходящих в свет книг и журналов.

Свидетели обыска мне передавали, что записную книжку исследовали очень долго».

Умалчивает Яблоновский и еще об одной вещи, за которую екатеринбургская ЧК заочно приговорила его к расстрелу. Он говорит вскользь о поездке в Екатеринбург накануне трагических событий, когда в доме инженера Ипатьева находились Николай II со всей семьей. Семейные намеки на участие деда в заговоре в Екатеринбурге с целью вызволения Николая II я слышал еще в детстве. Возможно, я не располагаю полным перечнем трудов Яблоновского, но мне нигде не попадались его записи, в которых бы он опровергал или подтверждал факт участия в этом заговоре. Писатель Эдвард Радзинский, видимо поврежденный творческой завистью к произведениям «историков» типа Александра Дюма или Валентина Пикуля, пишет об этом так: «… И вот, когда я сам устал от своей подозрительности <относительно того, был заговор с участием Потресова-Яблоновского или нет. – В. П.>, однажды позвонил телефон, и тихий старческий голос церемонно представился: “Владимир Сергеевич Потресов, провел 19 лет в лагерях”.

Вот что рассказал мне 82-летний Владимир Сергеевич: «Мой отец до революции – член кадетской партии и сотрудник знаменитой газеты “Русское слово”, известный театральный критик, писавший под псевдонимом Сергей Яблоновский… <…> // В голодном 1918 году отец выехал в турне по Сибири с лекциями. Весь сбор от лекций моего полуголодного отца шел в пользу… голодающих! Последняя его лекция была в Екатеринбурге… // И вскоре во время отсутствия отца к нам в дом пришли чекисты и произвели обыск. Матери объявили, что екатеринбургская ЧК заочно приговорила отца к расстрелу за участие в заговоре с целью освобождения Николая II. // Когда отец вернулся домой и все узнал, он был страшно возмущен: “Да что они там, помешались? Я по своим убеждениям (он был кадет, сторонник Февральской революции) не могу быть участником царского заговора. Я пойду к Крыленко (тогдашний председатель Верховного трибунала)!” // Отец был типичный чеховский интеллигент-идеалист. Но мать сумела его убедить, что большевики объяснений не слушают – они расстреливают… И отец согласился уехать из Москвы, он перебрался к белым. Потом эмиграция, Париж, нищета – и могила на кладбище для бедных… // Меня арестовали в 1937 году за участие отца в заговоре, о котором тот не имел никакого понятия. Вышел я только в 1956-м»[5]. Оставив в стороне театральный прием: звонок, возникший по мановению в минуту «усталости» автора, «церемонный голос» и прочие атрибуты плохой пьесы, отмечу определенное лукавство писателя. В 1918 году Владимиру Сергеевичу Потресову было всего восемь лет, и трудно поверить, что взрослые обсуждали с ним или при нем участие деда в заговоре или планировали поход к Крыленко. Гайки тогда закручивались с завидной скоростью. Вернее всего, это версия для маленьких детей, чтобы те не пострадали в условиях обосновывавшегося режима. Утверждение о том, что кадеты не могли быть сторонниками царского режима, весьма спорно. Не выдерживает критики сравнение Яблоновского с «типичным чеховским интеллигентом-идеалистом»: достаточно прочитать его острые, полемичные статьи и, главным образом, написанные как раз в то тревожное время. Абсурдом представляется, будто бы «…мать сумела его убедить, что большевики объяснений не слушают – они расстреливают». Мне трудно допустить, что для видного публициста и политика, которым был тогда дед, решающим оказалось слово жены, милой и образованной женщины, однако занятой только домашним хозяйством и детьми.

И наконец, В. С. Потресова арестовали вовсе не за участие деда в заговоре – этому могли бы быть, скорее, подвергнуты старшие дети. Более того, побывав там, он никак не рискнул бы назвать известное русское кладбище в парижском пригороде Сен-Женевьев-де-Буа «кладбищем для бедных». Сын В. С. Потресова, вспоминая тот разговор отца с писателем, отмечает, что он был несколько другим, так что доверять Радзинскому я бы не стал. Полагаю, что, находясь в Париже, Яблоновский никогда не касался тем, связанных с Ипатьевским домом, потому что боялся навредить родным, оставшимся на родине. Но все это, повторяю, лишь версия. Впрочем, и доказательств того, что Яблоновский участвовал в том заговоре, у меня нет, а есть лишь некоторые соображения, но оставим эту тему.

С.В. Яблоновский, 1918. Рисунок неизвестного

Яблоновский сбрил бороду и с чужим паспортом на имя Ленчицкого вместе с семьей (старший сын Яблоновского, мой отец, Александр Потресов в это время находился в Сибири, и родным о его судьбе ничего не было известно) уехал на юг России, в Харьков, где примкнул к Белому движению:

«Бежав от власти большевистскойИ от милиции московской,Исчез немедленно ЛенчицкийИ появился Яблоновский».– воспроизводил горький юмор тех лет 20 декабря 1953 года в своем некрологе деду в «Новом русском слове» Петр Ершов.

БегМеня часто спрашивают, почему Яблоновский бежал за границу, оставив семью на произвол большевикам. Это не так. Во-первых, его жена Елена Александровна отказалась следовать за мужем в Ростов, поскольку в Харькове дети заболели и бежать с ними дальше на юг не было возможности, а кроме того, Яблоновский, как и многие его современники, был уверен, что власть большевиков – недоразумение, которое долго не продержится.

Впрочем, откроем дневник Яблоновского: «Четверг, 3.VI 20 г. <Тель-эль-Кебир> Сегодня Лелины <Елена Александровна Потресова, жена С. Яблоновского. – B. П.> именины. Как-то поживает моя Леся? <…> Я сижу у себя в палатке и весь мыслями с нашими. Где они? – В Ростове? Харькове? Москве? Вернулся ли к ним Шура? Это оч<ень> возможно. Помимо себя, помимо самого Шуры, как я был бы счастлив за Лелю. <…>

31. XII <1920>. Париж

<…> Моя тоска по своим, по Леле, Соне, Шуре, Вове и Ноне растет все время, растет с каждым днем. <…> Милые, родные, любимые, где вы? Живы ли? Здоровы ли? Если не сыто – где уж?! – то хоть перебиваетесь ли как-нибудь?

Леля, родная! Деточки мои милые! Хоть бы узнать только, что вы существуете».

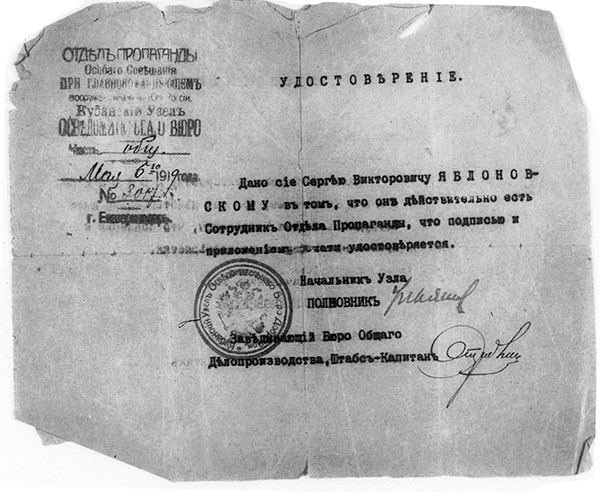

Удостоверение С. В. Яблоновского, 1919

В течение почти двух лет, проведенных C. В. Яблоновским на юге России, ему довелось работать отчасти в тех же самых газетах, в которых трудился в юности. Кроме того, по поручению отдела пропаганды Добровольческой армии, он читал лекции против большевиков в Харькове, Ростове-на-Дону, Новороссийске и других городах Юга России. Его предчувствие краха прослеживается в статьях «Перед портретом», где писал, как в чертах портрета Деникина, выставленного в витрине на Серебряковской улице Новороссийска, автор видел приметы того, что сохранилось в России честного и порядочного; «У грани» – паника, падение духа войск, в дневниковых записях того времени.

С. В. Яблоновский, пароход «Саратов», 1920

С грустным юмором Сергей Яблоновский позже описал последнюю встречу с Мариэттой Шагинян, произошедшую в Ростове-на-Дону, накануне вступления большевиков: «В Нахичевани же произошла и моя последняя с нею встреча, уже в девятнадцатом году, когда я бежал из города в город, по мере того как их занимали большевики. Здесь я нашел и Мариэтту, и ее сестру Лину (Магдалину); обе, и неистовая Мариэтта, и красивая, мягкая, необыкновенно нежная Лина, были уже пропитаны большевизмом. Тут впервые ощутилось полное, бесповоротное расхождение. С моей стороны было много резкого, отношение сестер было мягкое, грустно-ласковое. Разумеется, в то время большевизм им представлялся высшей справедливостью, а кровь, насилие, разрушение, вероятно, они считали временной печальной необходимостью. Большевики входили в Ростов, мне нужно было бежать. Мариэтта со своей обычной порывистостью уговаривала остаться: она меня спрячет.

– Какое же вы имеете право прятать врага от своих друзей? Этого лицеприятия я не признаю да и сам не хочу принимать ничего ни от ваших новых товарищей, ни от вас.

Мы расставались, и получилась даже смешная сцена: мне долго пришлось буквально отбиваться, чуть ли не руками и ногами, от ее желания обнять и поцеловать меня.

Объятий избежал».

Двадцать второго февраля 1920 года Сергей Яблоновский в Новороссийске поднялся на борт парохода «Саратов», чтобы навсегда покинуть Россию.

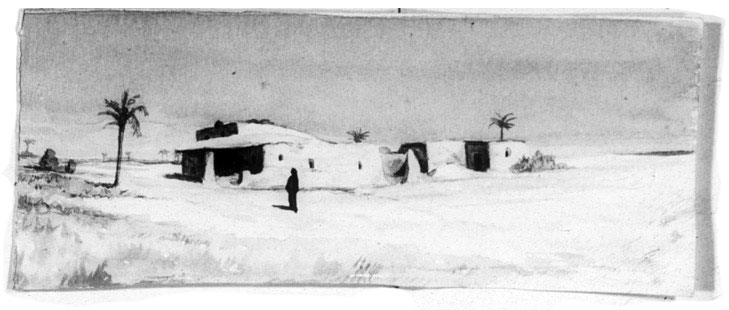

О последних днях в России, ужасах бегства, издевательствах англичан-спасителей, крайне тяжелых условиях жизни в лагере Тель-эль-Кебир в Северной Африке за колючей проволокой, надеждах на крах большевизма Яблоновский написал в эссе «Из беженских скитаний».

Страсть к общественной деятельности в Тель-эль-Кебире Яблоновский удовлетворял тем, что в жутких условиях создал с единомышленниками гимназию для детей беженцев, где преподавал русский язык и историю, а также был попечителем учебного заведения. Но к середине 1920 года многие беженцы разъехались, лагерь опустел. Летом Яблоновский получил письмо от А. Н. Толстого:

«17 июня 1920 г.

Дорогой Сергей Викторович,

Посылаю Вам приглашение Романа Абрамовича Кривицкого в личные секретари. Р. А. Кривицкий – чрезвычайно богатый человек, и по его письму Вам немедленно выдадут визу в Париж. При этом прилагаю копию письма министру. Вслед за этим письмом высылаю Вам 500 франков. Вторые 500 фран<ков> Вам переданы будут в Париже. Приглашение, само собой разумеется, нужно рассматривать исключительно как возможность получения визы.

Очень рад буду видеть Вас в Париже и помочь Вам всем, чем могу.

Крепко жму руку.

Гр. Алексей Н. Толстой. 48 Rue Raynouard Paris XVI».Однако с визой все складывалось непросто. 5 октября 1920 года Яблоновский писал Бунину: «<…> Толстой сообщил, что мне высланы деньги на дорогу в Париж, что он постарается подыскать мне работу и что его знакомый, Р. А. Кривицкий, хлопочет перед французским министром иностр<анных> дел о разрешении мне въезда во Францию. Затем я получил и деньги, и разрешение; ликовал, готовился к отъезду, но вдруг пришел из Парижа контрордер, отменяющий уже данное разрешение. <…> Я написал гр. Толстому в начале августа, потом в начале сентября, прося выяснить это, но мои письма точно падают в яму – никакого ответа. Писал я и Кривицкому, но с тем же успехом». Однако в конце концов виза была получена, и в день его пятидесятилетия русская колония лагеря Тель-эль-Кебир провожала Сергея Яблоновского в Париж. Так для него навсегда закончились жизнь в России и беженские скитания.

«Страшнейшая казнь писателю быть принудительно вне родного…»[6]Период эмиграции для Яблоновского затянулся на долгие десятилетия, в течение которых катастрофически менялась как общая политическая обстановка в мире и Европе, так и жизнь во Франции, которая навсегда стала, как нынче не совсем верно говорится, второй родиной Сергея Викторовича.

Тель-эль-Кебир, 1920 год. Рисунок Е. Н. Конопацкого

Мне не удалось обнаружить сколько-нибудь подробных воспоминаний о жизни деда во Франции, отрывочные сведения основаны на известных, тем или иным путем зафиксированных событиях, а также его собственных публикациях или рукописях и семейных преданиях. Неясно также, каким образом удалось решить проблему с контрордером, сыграл ли тут какую-то роль Бунин, или все как-то разрешилось другим путем, однако уже в конце 1920 года Яблоновский оказался в Париже. Это следует из дневниковых записей литератора, опубликованных в этом сборнике.

В начале двадцатых годов в Париже, затем берлинских эмигрантских изданиях появляется имя Яблоновского-журналиста. С той же страстью, как обличал недостатки жизни в России, журналист обрушивается на непорядки как в эмигрантской среде, так и во Франции, обращая внимание на прорехи в либеральном строе, который весь последний век ставился в пример России. В частности, он пишет о фактически бесправном положении женщины в обществе, разгуле полицейского произвола, лености французов и т. п.

Заграничный паспорт С. В. Потресова (Яблоновского), 1920

Не одобрял С. В. Яблоновский и французских писателей, в том числе Анатоля Франса, Ромена Роллана и других, выступавших за прекращение интервенции: «Вы более чем умыли руки; вы все время поддерживали тех, кто виртуозно плавает в созданном океане крови. Своим именем, своим авторитетом, тою ответственностью, какую налагает избранность, вы помогли и помогаете убийствам без конца и без счета».

Начиная с 1921 года Яблоновский регулярно печатает фельетоны в газете «Общее дело», в них убеждает всех мыслящих людей в необходимости продолжения борьбы: «Ненависть необходима, ненависть к злу, ненависть к демагогии, ненависть к той ненависти, которую проявили экспериментаторы ко всем человеческим ценностям. Ненависть к ненависти, которую они насаждали в человеческих душах».

Одновременно С. В. Яблоновский преподавал в лицеях и французских школах русский язык, в том числе в 1932–1933 годах в известном лицее Buffon, сокрушаясь, что дети российских эмигрантов забывают родную речь, и в многочисленных публикациях приводил соображения о причине этого явления.

Позже, в соавторстве с Вл. Бучиком, С. Яблоновский выпустил книгу «Pour bien savoir le russe», которую можно вольно перевести как «Для правильного понимания русских». В рецензии, подписанной неким господином Г., в берлинском «Руле» сообщается, что эта книга, переведенная здесь как «Россия и русские», «…выпущенная в свет известным французским издательством, предназначается, собственно говоря, для французского читателя, уже знакомого с русским языком. Собранные здесь отрывки из произведений крупнейших русских писателей должны помочь окончательно освоить русский язык и вместе с тем познакомить с природой России, ее верованиями, бытом и характером народа. Эта задача выполнена составителями настолько удачно, отрывки подобраны так тщательно и умело, что книга доставит огромное удовольствие и русскому читателю, возбуждая и в старых, и в молодых сладкое, но далекое, теряющее уже в своей ясности воспоминание. Эта книга, как справедливо говорят составители предисловия, приближает дорогой и любимый образ родины. Помимо отрывков, в книге напечатан и ряд статей и заметок, дополняющих или объясняющих художественные образцы. Отрывки взяты не только из сочинений наших великих классиков, но и талантливых современников Алданова, Бунина, Зайцева, Куприна и др.». Найти экземпляр этой хрестоматии мне пока не представилось возможным, но удалось точно определить время выхода ее в свет – август 1930 года, по дате письма И. С. Шмелева к С. В. Яблоновскому, где Иван Сергеевич поздравляет деда с появлением этой книги.

Верный политическим убеждениям, Яблоновский с 1921 года состоял членом Парижского комитета Партии народной свободы, выступал с лекциями и докладами в Русской академической группе, Союзе русских литераторов и журналистов в Париже, членом которого состоял, сотрудничал в Русском литературноартистическом кружке. С 1922 года выступал в Тургеневском артистическом обществе, Русском народном университете. С момента ее образования в 1923 году был членом комитета Лиги борьбы с антисемитизмом в Париже. В 1933 году редактировал в Париже издание Содружества «Восход», с того же года член Союза деятелей русского искусства, сотрудничал с Московским землячеством, с Юношеским клубом РСХД[7].

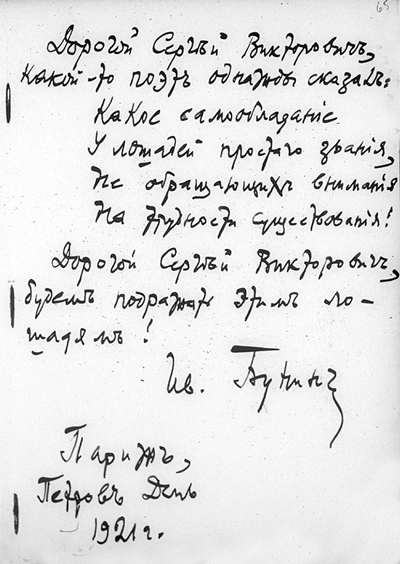

Пожелание И. А. Бунина в альбоме С. Яблоновского, 1921

21 июня 1928 года С. В. Яблоновский посвящен в ложу Юпитер (№ 536 в союзе Великой ложи Франции), инсталлированную в Париже в конце 1926 года после раскола ложи Золотое Руно. Юпитер в названии ложи символизировал Разум, проявленный в действии. Работала ложа по Древнему и Принятому Шотландскому Уставу в русском масонском доме на улице Иветт. Позже дед возведен во 2-ю и 3-ю степени. Примерно в эти годы произошло еще одно загадочное событие, известное мне из семейных преданий, но о котором не удалось найти каких-либо следов в архиве С. В. Яблоновского, за исключением косвенного указания, обнаруженного в письме И. С. Шмелева. Речь идет о приезде в Париж младшего сына Яблоновского, упоминавшегося моего родного дяди, Владимира Сергеевича Потресова. Вот тут я столкнулся с разночтениями.

Мой отец рассказывал (уже во времена Н. С. Хрущева), что его брат Владимир Сергеевич, как примерный комсомолец, в конце двадцатых – начале тридцатых годов был направлен на лечение в Италию (!). Пробираясь туда на поезде через всю Европу, он оказался в Париже, где встретился со своим отцом, с которым, мол, у него вышли разногласия политического характера, сделавшие их дальнейшие общения невозможными. Иное рассказал мне сын В. С. Потресова, Вадим Владимирович: «Отец уехал в Париж и жил у деда примерно с 1922 по 1924 год; сам он рассказывал об этом неохотно, ссылаясь на то, что подвергался постоянным насмешкам и унижениям со стороны нашего деда, поэтому и вернулся обратно в СССР». Странно, что, рассказывая Радзинскому о том, что пострадал «как сын Яблоновского», В. С. Потресов умалчивает о парижских встречах с отцом. Некоторый «документальный» свет на это событие проливают строки из письма И. С. Шмелева к С. В. Яблоновскому 22 января 1926 года: «Дорогой Сергей Викторович, // Во-первых, поздравляю с радостью – возвращением и воскресением Вашего сына. Я понимаю, какое это счастье». И заканчивает письмо постскриптумом: «Поцелуйте за меня “возвращенца”». Пока это единственное известное мне документальное подтверждение пребывания В. С. Потресова в Париже. Позже, в годы репрессий, он был осужден (согласно приведенной выше ссылке на Радзинского, в связи с участием С. В. Яблоновского в заговоре по освобождению императора и его семьи, однако, повторю, о парижском его проживании нет ни слова).

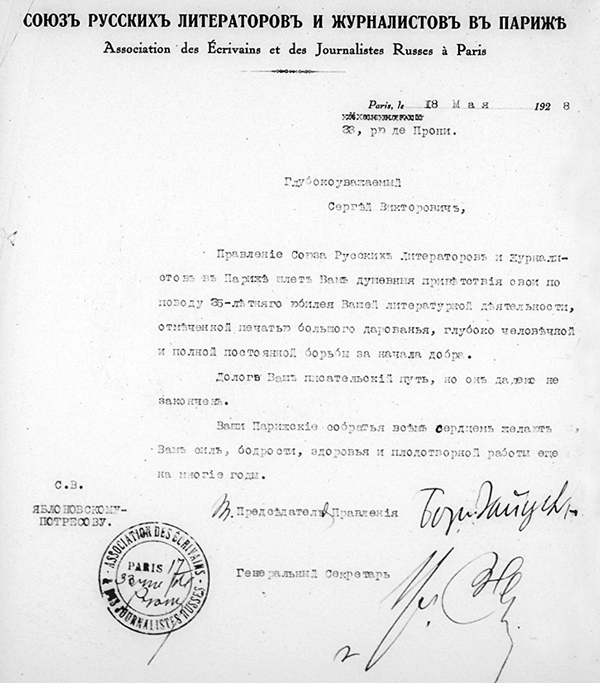

18 мая 1928 года русский Париж отметил 35-летие литературной деятельности Яблоновского. Председательствовал в комитете по организации чествования И. А. Бунин, а на банкете – Н. А. Тэффи. С речами выступали Б. К. Зайцев, Е. Н. Рощина-Инсарова, А. В. Карташов, С. П. Мельгунов, М. А. Осоргин, поэты А. П. Ладинский, Ю. В. Мандельштам, С. И. Левин и другие. Юбиляр получил множество поздравительных писем со всех концов земли.

В двадцатые – тридцатые годы ХХ столетия публикации С. В. Яблоновского регулярно появлялись в русскоязычных периодических изданиях во Франции, Германии, США, Румынии, Китая и других странах, куда судьба разбросала соотечественников.

Многочисленные ныне материалы, посвященные жизни русских эмигрантов во Франции, наглядно показывают, как менялось к ним отношение приютившей стороны. Если в двадцатые годы прошлого века разбогатевшая в результате Версальского мира страна со снисходительным романтизмом любопытствовала в отношении русской культуры и интересовалась жизнью изгнанников, представителей этой культуры, то уже в тридцатые интерес к ним упал. Связано это прежде всего с тем, что деловые и политические круги все более были заинтересованы в связях с СССР, а эмигранты становились досадной помехой, вызывающей раздражение советских вождей и, как следствие, сотрудничающих с ними кругами принявшей стороны. Но было и нечто другое: представьте, к вам приехал даже очень интересный гость, с которым хочется общаться, узнать о нем побольше. Но вот гость прижился, и вы все яснее чувствуете дискомфорт. Французам поначалу была интересна самобытная русская культура, привнесенная эмигрантами, но за годы изгнания они, что называется, приелись, а большинство из них и вовсе утратили признаки той русской культуры.

К концу тридцатых годов намечается естественная убыль в среде русских эмигрантов, однако сокращается и социальная поддержка оставшейся части. С. В. Яблоновский с горечью писал, как молодые люди, вывезенные в детстве из России, а в особенности появившиеся на свет в русских семьях во Франции, теряют интерес как к культуре предков, так и вовсе к русскому языку.

Одновременно и реалистически мыслящие эмигранты окончательно оставляют надежду на возвращение в Россию: «А здесь снова, – пишет в 1937 году С. В. Яблоновский, – готовы задавать и задают сделавшийся уже постыдным вопрос:

– Сколько еще времени?..

Вопрос, заставляющий бросаться в лицо краску стыда, потому что больше попадать пальцем в небо, чем мы попадали, пророчествуя на эту тему, невозможно. Вспоминаются три факта. В конце, кажется, восемнадцатого года, бежав уже из Москвы на Украину, я, читая публичные лекции, попал в Бахмут, родной город П. И. Новгородцева, профессора, одного из основоположников кадетской партии, выдающегося общественного и политического деятеля и прекрасного человека. Тогда намечалась какая-то интервенция, и Новгородцев сказал мне: “Помяните мое слово: в первый день Рождества мы встретимся с вами в Москве”. Первый день Рождества – это значило через два или три месяца.

Поздравление Союза русских литераторов и журналистов в Париже, 1928

Очень скоро после этой встречи мне пришлось бежать и из Малороссии в Одессу. В первый день, как раз в первый день Рождества, подхожу я к одесскому вокзалу и вижу, как по ступенькам его спускается П. И. Новгородцев.

– Павел Иванович! С какой точностью вы определили день, в который мы с вами встретимся!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Ежедневная газета, выходила в Москве с 1895-го по 26 ноября (9 декабря) 1917 г. Издатели – А. А. Александров, с 1897 г. И. Д. Сытин. В газете сотрудничали В. М. Дорошевич (с 1902 г. – фактический редактор), А. В. Амфитеатров, П. Д. Боборыкин, В. А. Гиляровский, Вас. И. Немирович-Данченко и др. Газету называли «фабрикой новостей», и критика власти способствовала превращению газеты в одно из самых распространенных изданий России. Тираж к началу 1917 г. составлял 600–800 тыс. экземпляров. После Февральской революции 1917 г. поддерживала Временное правительство, выступала против большевиков. К Октябрьской революции 1917 г. отнеслась враждебно. Закрыта постановлением Московского ВРК. С января по 6 июля 1918 г. выходила под измененными названиями («Новое слово», «Наше слово»). В июле 1918 г. закрыта окончательно.

2

К счастью, последнего не случилось. По воспоминаниям моего отца А. С. Потресова, а также в опубликованных воспоминаниях дяди В. С. Потресова (см. Эдвард Радзинский. «Николай II: жизнь и смерть»: «Матери объявили, что екатеринбургская ЧК заочно приговорила отца к расстрелу за участие в заговоре с целью освобождения Николая II». Если бы С. В. Яблоновского арестовали, его бы немедленно уничтожили. На самом деле ему удалось покинуть Москву с поддельным паспортом на имя Ленчицкого (об этом далее) и бежать на белый юг России.

3

Бахметев, Борис Александрович (1880–1951) – инженер-гидравлик, выпускник петербургского Института путей сообщения. Под его руководством были разработаны проекты Днепровской и Волховской ГЭС, осуществленные при советской власти. С 1915 г. руководил закупочной комиссией Центрального Военно-промышленного комитета в США. После Февральской революции – товарищ (заместитель) министра промышленности и торговли Временного правительства. С июня 1917 г. – посол в США. После большевистского переворота заявил, что пришедшее правительство не выражает интересов народа России. Сохранил статус посла. После отставки в 1922 г. остался в США. Основатель, директор и главный спонсор Гуманитарного фонда, основатель Фонда помощи русским студентам, а также Архива русской и восточноевропейской истории и культуры в Колумбийском университете, лучшего собрания российских материалов за рубежом, носящего имя Бахметева и до сих пор существующего на доходы от оставленного им капитала.