Полная версия:

Дедушка, Grand-père, Grandfather… Воспоминания внуков и внучек о дедушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX – XX веков

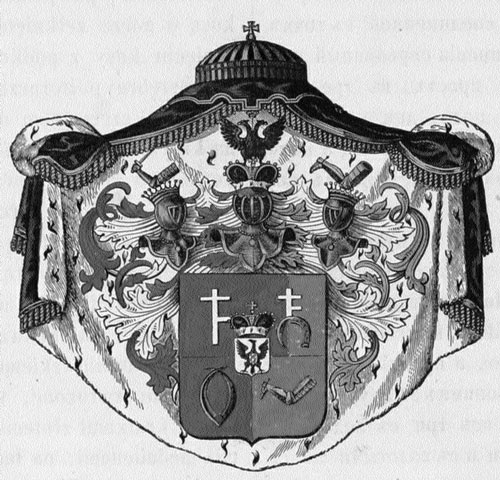

Герб Яблоновских

Второй сын помещика – Иван Иванович Потресов, писал от имени брата, против его желания, на Высочайшее имя о присвоении княжеского титула. Умер, подавившись зубочисткой, из-за чего Муравьевы, которым он, по воспоминаниям, чем-то досаждал, якобы сказали: «Собаке – собачья смерть».

Их сестра, Мария Ивановна (урожденная и по первому браку Потресова), вышла замуж за родного деда(!). У них родился сын Иосаф, гигант, обладал невероятной физической силой, но умер молодым от гипертрофии сердца. По воспоминаниям моего отца, А. С. Потресова, муж Марии Ивановны скончался через полгода после их женитьбы. Второй брак – за Римским-Корсаковым (более о нем ничего не известно), и тоже полгода. Третий брак с генерал-губернатором Харькова, и тоже недолго – около года. Она прожила три громадных состояния и умерла в приюте для дворян (в 1930–1933 годах приют находился под Харьковом в Хорошевском монастыре), где соседствовала по комнате с Лилей Лермонтовой, двоюродной внучкой М. Ю. Лермонтова. Когда Мария Ивановна умерла, то Лилю задушили (видимо, надеялись, что от Марии Ивановны остались драгоценности). Мой отец полагал, что деньги в приют за нее вносила племянница Надежда Викторовна.

Увы, начал я интересоваться жизнью С. В. Яблоновского слишком поздно, когда не осталось никого из знавших его, а воспоминания о его детстве слишком скупы, и в них много неясного. Из некоторых источников удалось выяснить, что после смерти отца Сергей почему-то остался не с матерью, а жил в семье друзей отца, Морозовых. Тем не менее С. В. Потресов в своих произведениях вспоминает о матери с большой теплотой и посвящает ей свой первый сборник стихов. Неясно также, где и какое он получил образование, сам Сергей Викторович об этом нигде не писал. Восстановить историю его жизни и творчества удалось с помощью часто отрывочных мемуаров (в основном касающихся деятельности, встреч и т. д.), писем, дневников и воспоминаний связанных с ним людей.

Вот таким образом удалось создать достоверный очерк жизни и трудов моего деда – Сергея Потресова-Яблоновского, Итак:

Харьков. Проба пера и ощущение театраСогласно фамильному генеалогическому древу, «наши» Потресовы – потомственные дворяне Орловской губернии, где последним помещиком в роду был Иван <…> Потресов (мой прапрадед). Потресова-Яблоновского нередко путают с А. Н. Потресовым, марксистом, партийная кличка Старовер, также эмигрантом. Из семейных преданий известно, что А. Н. Потресов приходился троюродным братом моего прадеда.

Харьков, Земельное училище

В своих воспоминаниях эмигрантка Ольга Морозова, харьковчанка, знавшая Сергея Потресова с детства, писала: «…отец его, популярный харьковский адвокат, чувствуя приближение смерти, просил своего друга, моего отца (тогда директора харьковского Землед<ельческого> училища), взять к себе его сына Сергея и сделать из него хорошего сельского хозяина. Отец взял. Так в нашей семье появился маленький худенький мальчик с большими черными мечтательными глазами. Ему было тогда 12 лет, но выглядел он не старше восьми».

Сельским хозяином Сергей Потресов не стал, как не стал и адвокатом, хоть, по некоторым непроверенным источникам, поступил на юридический факультет Харьковского университета. С детства он писал стихи, а в выборе жизненного пути сыграла роль, быть может, географическая близость имений его матери и актерской династии Рыбаковых: «Село Пересечное, Харьковской губернии. Ударение следовало бы поставить на слоге “сеч”, от глагола “пересекать”, но все ставят его на “рес” – Пересечное. В нем усадьба с хорошей библиотекой. Это имение… На столбе, стоявшем у ворот, дощечка; на ней значится: “Усадьба купца третьей гильдии Николая Хрисанфовича Рыбакова”. Того самого, который у Островского “сам” смотрел на игру Геннадия Демьяновича Несчастливцева: “Подошел ко мне Рыбаков, положил мне руку на плечо и говорит: "Ты, – говорит, – да я, – говорит, – умрем, – говорит… – Лестно"”». Усадьба Рыбакова – почти наша родовая усадьба. Павлина Герасимовна, жена артиста, Каролина и Антонина Герасимовны, ее сестры, и «сам» он были большими друзьями моей бабки. Каролина, бывшая гувернанткой моей матери, и скончалась в нашем доме. Сын Рыбакова, Костя, впоследствии артист Московского Малого театра, был мало похож на отца темпераментом – мягкий и рыхлый, но лицом походил на него чрезвычайно. В Несчастливцеве он гримировался под отца, и моя мать, увидев его в этой роли, испугалась: она увидала перед собою Николая Хрисанфовича.

<…>

Тремя поколениями мы тесно связаны с Рыбаковыми и очень часто проводили лето в этой усадьбе. Когда после долгого перерыва я приехал туда уже с женою и детьми, старые крестьянки-хохлушки, обнимая меня, говорили: «Та це-ж наш Сэрежка приехав!»

По собственному признанию, Сергей Яблоновский не любил жанр автобиографии, о его детстве известно крайне немного. В сохранившихся гранках его предисловия к книге «Карета прошлого» он писал, что о его детстве и юности читать никому не интересно, и начал с 1893 года, когда стал постоянным и, возможно, одним из главных сотрудников газеты «Приазовский край», издававшейся в Ростове-на-Дону. «Я писал в этой газете и публицистические статьи, – сообщал Сергей Яблоновский, – и беллетристические рассказы, и лирические стихи, и театральную, а также всякую иную критику».

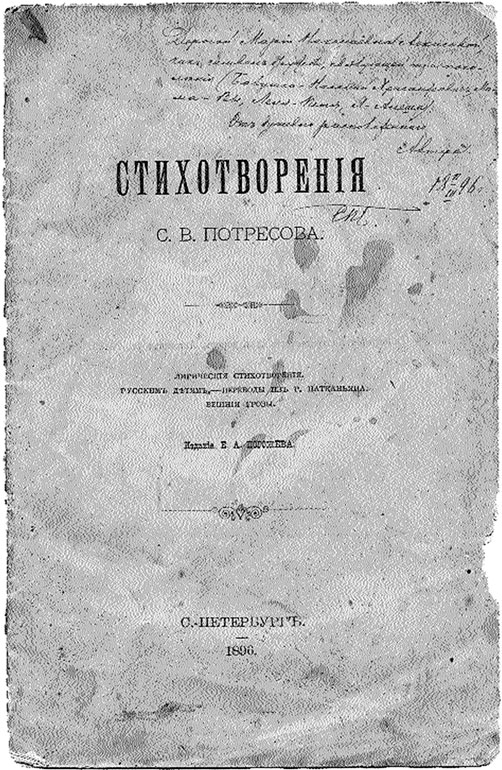

Титульный лист сборника стихотворений с автографом автора, 1896

Работал Сергей Потресов под разными псевдонимами, публике в Харькове особенно полюбился Комар, который часто, как тогда говорилось, на злобу дня писал в рубрике «Свет и тени». Горожане охотно ходили на драму, оперу, оперетту в Асмоловский театр на Таганрогском проспекте или городской театр на Садовой. В оперетте тон задавала труппа Блюменталь-Тамарина, а вот куплеты, восхищавшие публику, сочинял как раз Комар. Однажды после инцидента, закончившегося судом чести (Сергей Потресов обругал нетрезвого метранпажа), журналист оставил газету и уехал в Петербург. Скорее всего, здесь сказалось желание провинциала покорить столицу, но было и еще кое-что.

Петербург. Встречи с Майковым и ПолонскимКак-то перед этим в Ростове гостил петербургский генерал и издатель по фамилии Погожев, который загорелся напечатать стихи начинающего поэта Потресова, и, как раз к моменту конфликта в редакции «Приазовского края», в столице началась работа по подготовке поэтического сборника.

Ехал Сергей Потресов в Петербург с рекомендательными письмами актера Далматова к драматургам П. Гнедичу и И. Потапенке, критику А. Кугелю. Однажды прислуга гостиницы, передавая деду гранки будущей книги, вдруг объявила, что в соседних номерах живет еще один поэт, Минский, и тоже издает книгу. Состоялось знакомство.

Минский работал над переводом «Илиады», и Потресов, подражая ему, написал «Шахматиаду», в этой поэме с точностью до хода воспроизводил волновавшую тогда просвещенную публику последнюю решающую партию шахматного матча в Будапеште между Чигориным и Харузеком.

В Петербурге Сергей Потресов начал переводить «Метаморфозы» Овидия. Закончив работу, он отправил письмо с переводами «Метаморфоз», а также «Фаэтона» и «Нарцисс и Эхо» Аполлону Майкову. В ответном письме похвалив переводы, тот пригласил автора к себе на дачу в Сиверскую. Позже Сергей Потресов неоднократно посещал Аполлона Николаевича, привез ему изданную книгу стихов, про которую мэтр сказал, что автор поторопился.

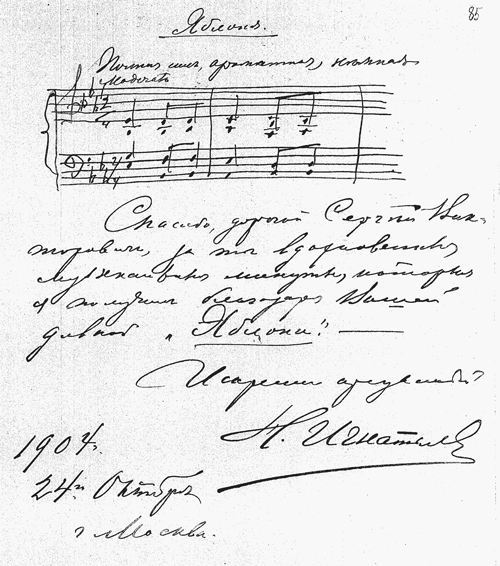

Тогда Сергей Викторович поступил с изданием так, как, по его мнению, делали настоящие поэты: «…я уничтожал потом свою книгу везде, где ее находил. Последний эпизод этого рода произошел уже в Париже»[4]. Тот «парижский» экземпляр он не уничтожил, впрочем, как и тот, который с десятком цензурных штемпелей почти через полвека после смерти деда попал ко мне как щедрый дар молодого ростовского журналиста. По впечатлению Потресова, Майков отнесся к его книге снисходительно, указав на отдельные недостатки, и призывал деда бросить журналистику. Потресов его тогда не послушал и не жалел. «Из моей поэзии, – писал он в Париже, – осталось только одно стихотворение, написанное мною в девятнадцатилетнем возрасте, “Яблоня”, положенная шесть раз на музыку. И до сих пор еще я иногда слышу, как люди декламируют и мелодекламируют:

Полная сил, ароматная, нежная,Яблоня в нашем саду расцвела».Перевод «Метаморфоз» Яблоновский предложил Суворину, тот, сославшись на незнание языков, направил его к Буренину, однако к издателю дед не пошел. Он отправился к Полонскому, которому некогда посылал свои стихи, и получил напутствие от известного поэта. На этом петербургские встречи закончились.

Снова ХарьковТут как раз выяснилось, что харьковской газете «Южный край» требуется фельетонист, Яблоновский вернулся в родной город и увлекся новым делом: «Я на второй странице, – писал он позже, – со всем юным пылом налетал на то, что проповедовалось на первой; харьковцы сразу выделили меня, я быстро вошел в жизнь города, стал членом многих прогрессивных обществ».

Именно благодаря публицистическим выступлениям и театральным рецензиям и портретам в этой газете, к Яблоновскому пришла известность.

Ноты «Яблони», Н. Игнатьев, 1904

Автор антологии «Театральная критика русской провинции» А. П. Кузичева отмечала, что в 1890-е годы очевиден профессиональный рост и влияние провинциальных рецензентов, приводя такой пример: «Вспоминая свою юность, тогдашнюю неудовлетворенность собственной игрой, П. Орленев рассказывал, какую огромную, решающую роль сыграла в его судьбе рецензия С. Яблоновского. В небольшой работе молодого актера критик угадал большой талант». «Разругав в восьми строчках Далматова за роль Грозного, автор посвятил маленькой роли царевича Федора Иоанновича, которую я играл, всю дальнейшую статью <…>. Он писал: “Я уверен, что если свет рампы увидит вторую часть трилогии Толстого, я предсказываю этому актеру (он даже не назвал имени) мировую известность”. Я спросил Качалова и Тихомирова: “А что это за вторая часть трилогии?” Они мне объяснили, и я попросил их достать ее. Они на последние деньги купили трилогию А. К. Толстого и привезли мне. Когда я дошел до пятой картины: “Я царь или не царь”, вылил все оставшиеся напитки в раковину и дал себе слово ничего не пить, пока не сыграю “Царя Федора”. С тех пор почти два года я бредил этой ролью».

Помимо того что сам Харьков в то время считался городом театральным, здесь гастролировали и крупнейшие столичные театры. Постепенно актерский портрет, который до него особенно не был в моде, стал доминирующим жанром в театральной критике Яблоновского: «Развернутых статей, обзоров или театральных портретов в это время газета “ Южный край” не помещала, пока не появился Потресов. Весной 1897 г. он написал большую рецензию о В. П. Далматове в роли Грозного в трагедии А. К. Толстого (“Южный край”, 1897. № 5607. 6 мая). Раздел “Театр и музыка” стал занимать с тех пор заслуженное место, а театральная жизнь города получила интересное освещение».

Харьков, памятник А. С. Пушкину

В своей фундаментальной статье упоминавшийся петербургский театровед В. Сомина пишет: «Яблоновский напечатал цикл очерков под общим заглавием “Около театра”. Они посвящены актерам, с которыми автор был близко знаком, и все же – это не мемуары, скорее работы историко-критического жанра. Афористичные характеристики чередуются с развернутыми описаниями отдельных ролей, иногда определяется творческий метод актера. Так, Стрепетова названа “великой бабой”. Но о ней и подробно в “Семейных расчетах” Н. Н. Куликова, и главное итоговое: “Стрепетова – гений страдания, доведенного до своих крайних пределов. Переходила она и эти пределы <…>.

– Как вы это делаете? – спросил я ее.

– Разве я что-нибудь делаю. Я ничего не делаю…

С. Яблоновский «О театре», обложка

Только душу распинает, а остальное приходит само собой”. В том же журнале поместил Яблоновский “Наброски о Малом театре”, в частности в них тривиальное уже в то время сравнение Москвы с Петербургом выражено изящно и оригинально: “Москва – халат, пиджак, поддевка; Петербург – фрак, визитка, смокинг; московский актер может быть мешковат, несколько провинциален, его так легко представить себе помещиком; петербургский – элегантен, нервен, столичная штучка; московская артистка полна, круглолица, глаза с поволокою; петербургская – фигурой змеиста, лицом худощава, чуть-чуть с истерикой. Они даже говорят на двух разных русских языках <…>”».

В то же время Сомина отмечает: «Эстетическая программа критика весьма расплывчата. Он ценил классический сценический реализм и, прежде всего, актерскую индивидуальность. В 1904 году Яблоновский писал: «Уметь представить свою душу и иметь такую душу, которую бы стоило представить, вот то, что требуется от актера».

Формально критик принимает режиссерский театр, сочувствует режиссерским усилиям в создании цельного спектакля. В конкретных же рецензиях Яблоновский, подробно разобрав пьесу, бросив одну-две фразы по общей характеристике спектакля, поспешно переходит к разбору игры. Ансамбль для него – сочетание индивидуальностей, роль – способ проявлений индивидуальности и только яркость этого проявления – успех спектакля. Признавая удачей В. Э. Мейерхольда тонкую, строгую стилизацию в «Сестре Беатрисе» М. Метерлинка, Яблоновский неожиданно переворачивал «дифирамб» к режиссеру и В. Ф. Комиссаржевской: «Как будто так и нужно, как будто в этом и задача, но думалось, а что, если бы вдруг явилась тут Стрепетова? Не поняла бы она стиля, опрокинула бы всю гармонию <…> да открыла бы такие раны, такие муки, что забыли бы мы об эстетике, и мучались бы, и наслаждались бы».

Последовательным традиционалистом Яблоновский тоже не был, как не был и сторонником какого-либо одного направления в искусстве. Он признавал и необходимость обновления реализма на других, модернистских путях. «Театр <…>, – писал критик о Художественном театре, – сделав очень многое для утверждения реализма, теперь ищет новых путей в стороне символизма и схематизации». Постановку полюбившейся ему «Жизни человека» Л. Н. Андреева он принял только в Художественном театре, назвал ее «великолепной симфонией», созданной на основе мелодии из блоковского «Балаганчика», хотя сам спектакль Мейерхольда считал неудачей, «новацией ради новации».

В упоминавшейся уже книге «О театре» Яблоновский дает блистательные портреты М. Н. Ермоловой и В. Ф. Комиссаржевской.

Москва. Работа в «Русском слове»В 1898 году Сергей Яблоновский женился на Елене Александровне Клементьевой. А в 1901 году его пригласили на должность редактора в «Русское слово», московскую газету, издававшуюся более чем в миллион экземпляров. Позже Яблоновский вспоминал: «Этот тираж превышал тираж всех русских газет, вместе взятых. Это значит, что в эти годы я ежедневно беседовал примерно с пятью – семью миллионами людей. Вел я общественный фельетон, театральный отдел, писал по вопросам искусства». Елена Александровна после свадьбы стала собирать публикации своего мужа и наклеивать их в альбомы. К 1915 году она подсчитала, что из них «…могло бы выйти двести девятнадцать томов ежемесячника формата и объема популярного тогда “Вестника Европы”».

С. Яблоновский «О театре», титульный лист

«Объясняется это тем, – писал С. Яблоновский, – что, кроме ежедневного фельетона в “Русском слове”, я часто помещал и критические статьи, посылая в то же время по две статьи в неделю в две провинциальные газеты. Это я говорю не только о себе: так работают многие журналисты».

Редакция «Русского слова»

У Потресовых было пятеро детей. Старшая дочь умерла в раннем детстве от аппендицита, поэтому удалению отростка превентивно подверглись все дети. По воспоминаниям моего отца, семья жила в Москве, довольно часто меняя квартиры, причем дед любил дома в стиле модерн, нанимал, как правило, десять – двенадцать комнат, с прислугой, старшие до поры имели гувернеров, а младшие – бонн.

С. В. Яблоновский в кабинете, 1900-е годы

Несмотря на несметное число публикаций, постоянную работу в театре, Сергей Яблоновский руководил литературными «вторниками» Московского Художественного театра, участвовал в общественной жизни второй столицы, был членом Московского литературнохудожественного кружка, позже председательствовал в Обществе деятелей периодической печати и литературы. «Дело было в 1907 году, – вспоминал В. Ходасевич об одном из вечеров в Московском литературно-художественном кружке. – Одна приятельница моя где-то купила колоссальнейшую охапку желтых нарциссов, которых хватило на все ее вазы и вазочки, после чего остался еще целый букет. <…> Не успела она войти – кто-то у нее попросил цветок, потом другой, и еще до начала лекции человек 15 наших друзей оказались украшенными желтыми нарциссами. Так и расселись мы на эстраде, где места наши находились позади стола, за которым восседала комиссия. На ту беду докладчиком был Максимилиан Волошин, великий любитель и мастер бесить людей. <…> В тот вечер вздумалось ему читать на какую-то сугубо эротическую тему – о 666 объятиях или в этом роде. О докладе его мы заранее не имели ни малейшего представления. Каково же было наше удивление, когда из среды эпатированной публики восстал милейший, почтеннейший С. В. Яблоновский и объявил напрямик, что речь докладчика отвратительна всем, кроме лиц, имеющих дерзость открыто украшать себя знаками своего гнусного эротического сообщества. При этом оратор широким жестом указал на нас. Зал взревел от официального негодования». Убежденный реалист, Яблоновский не желал признавать новаторства в творчестве, считая это трюкачеством, попыткой привлечь внимание, подменой подлинного таланта. Футуристов он презрительно именовал «бурлюками и другими писателями». Отношения с ними были напряженные. В шестидесятые годы прошлого века дочь К. Бальмонта, Нина Бруни, вспоминала: «При мне Маяковский взбил на палитре белила и воскликнул: “А это – мозги Яблоновского!”».

По воспоминаниям Каменского: «Для привлечения внимания к нашему вечеру мы, разрисовав себе лица, пошли по Тверской и Кузнецкому. По дороге мы вслух читали стихи. Конечно, собралась толпа. Раздавались крики “циркачи, сумасшедшие”. В ответ мы показывали нашу афишу. Помогло нам еще то, что в день выступления в “Русском слове” появилась статья Яблоновского “Берегите карманы”, где он рекомендовал нас как мошенников. Публика, разумеется, захотела сама убедиться, как это футуристы будут чистить карманы, и аудитория была переполнена. За 10–15 минут до начала мы вспомнили, что неизвестно, собственно, что будет читать Маяковский, который очень хотел этого выступления, очень ждал его. Когда мы его спросили об этом, он ответил:

– Я буду кого-нибудь крыть.

– Ну что же. Вот хотя бы Яблоновского! <…> Возле здания Политехнического музея, перед началом, творилось небывалое: огромная безбилетная толпа молодежи осаждала штурмом входы. Усиленный наряд конной полиции водворял порядок…»

Много позже время расставило все по своим местам.

С. Яблоновский «Кто завоевал свободу», 1917

Как и большинство людей его круга, Яблоновский примкнул к партии Народной свободы. По семейным воспоминаниям, он не признавал революционных передряг, поэтому недоумение вызывает тезис, приведенный в упоминавшейся статье Веры Соминой, что «первую русскую революцию он приветствовал». Тем более, опыт был: в 1905 году Яблоновский был свидетелем, как сожгли типографию (фабрику) Сытина, где печатались книги для народного просвещения. Позже о драматизме этих событий Яблоновский писал в эмиграции. Хотя Яблоновский и написал «опыт народного гимна» на музыку композитора П. Н. Ренчицкого с посвящением «обновляющейся России», как всякий благоразумный человек, в революциях видел зло, когда одни прохиндеи заменяли других. «Без конца горд только тем, что никогда и ни в каких писаниях, и в этом гимне тоже, не было у меня ничего злобного и кровожадного». «Гимн» начинался словами:

«Благословен будь наш путь благородный,К воле вперед и вперед.Славься и крепни в России свободной,Русский свободный народ!»

С. Яблоновский «Надклассовая борьба и задачи момента», 1917

В разного рода собраниях этот гимн исполняли не по три раза, как прежний, а например, как на заседании педагогического общества, исполненный великолепным басом Мозжухиным по требованию присутствующих девять раз. В связи с этим Яблоновский вспоминал трагикомическую ситуацию: когда он договорился о печати тиража «Гимна» за собственные средства на фабрике Мамонтова с ежемесячным погашением долга, к нему пришли «…на квартиру мамонтовские рабочие и потребовали, чтобы я уплатил следуемое немедленно, иначе они от меня не уйдут. Я не помню, как вышел из этого положения, но помню суровые решительные лица моих гостей, сумрачно смотревшие и без слов говорившие, что мне объявлена война». Кстати, в то время писался другой гимн, и автор его, известный нам Минский, включил в него совсем другие слова:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь,Наша сила, наша воля, наша власть!В бой последний как на праздник собирайтесь,Кто не с нами – тот наш враг! Тот должен пасть!Мир возникнет из развалин, из пожарищ…»ну и так далее.

В своих политических убеждениях, равно как и в нравственных позициях, Яблоновский был подчеркнуто последователен, никогда не менял раз и навсегда выбранных ориентиров, что привело в дальнейшем к полному расхождению с некоторыми «братьями» по эмиграции, в том числе с Буниным. Василий Иванович Немирович-Данченко, одно время сотрудничавший с Яблоновским в «Русском слове», писал ему: «Вы всегда принадлежали к тем редким исключениям в литературе, которыми она справедливо может гордиться. Часто в безоглядном увлечении ею, Вы ни разу не омрачили своего духовного облика ни нравственным, ни политическим диссонансом. Вы никому и ничему не подслуживались. В капищах Ваала Ваших жертв не было».

Уделяя массу времени профессиональной работе, общественной и партийной деятельности, Сергей Яблоновский занимался воспитанием детей, помогал гимназии Кирпичниковой на Знаменке, где учился его сын, Александр Потресов. Сын Василия Качалова, Вадим Шверубович, вспоминал, как в рождественском (1916 г.) гимназическом спектакле ему была поручена роль Бориса Годунова. Учительница русского языка приходила в отчаяние от игры сына известного актера и «позвала на помощь отца моего одноклассника, очень известного в то время театрального критика “Русского слова”, писателя-очеркиста и знатока театра Сергея Викторовича Яблоновского (Потресова). Он попробовал поработать со мной, объяснял мне смысл каждой фразы, каждого слова».

Яблоновский учил детей воспринимать русскую культуру, классическое изобразительное искусство, литературу, природу, зодчество. Летом он нанимал дачу неподалеку от подмосковного Архангельского, имения Юсуповых. Сюда в частые отсутствия хозяина имелся свободный доступ, и Сергей Викторович пользовался этой возможностью, чтобы приучать детей к восприятию предметов искусства, тщательно собранных в этой усадьбе.

Унаследовав от отца-юриста ораторские способности, Сергей Яблоновский темпераментно и эмоционально умел подчинять аудиторию. Сегодня слово «лектор» вызывает унылые ассоциации, а в начале прошлого века люди тянулись на диспуты, неизбежно сопутствовавшие актуальным лекциям. Яблоновский в том числе разъезжал по России с лекциями, направленными против волны юношеских самоубийств, захлестнувших страну в начале ХХ века.

Помимо «Русского слова» и южнорусских провинциальных газет рецензии и статьи Яблоновского печатались в журналах «Театр и искусство», «Рампа и жизнь», «Кулисы».

С. Яблоновский с семьей, Москва, ок. 1916

Революция. Встречи с Романовыми. Приговор ЧК

О первых месяцах после октябрьского переворота Яблоновский писал почти десять лет спустя: «Порассказать, конечно, было о чем. Переживавшееся тогда время характеризовалось полной неопределенностью позволенного и запрещенного: еще на митингах можно было произносить страстные речи против большевиков, но все и каждую минуту находились в ожидании всяких расправ, за какую угодно вину и безо всякой вины. Еще продолжали выходить прежние “буржуазные” газеты, но на них уже обрушился целый ряд кар. Чуть ли не наибольшая в Европе типография Сытина, где печаталось до этого времени “Русское слово”, была реквизирована. Большевики печатали там свои “Известия” на огромных запасах чужой бумаги, которую они, расходуя, в то же время заложили в банке за два с половиною миллиона. “Русские ведомости” – газета, которую никогда не решалось тронуть даже самодержавное правительство, считаясь с исключительным уважением, которое она завоевала в стране, – были закрыты и, после больших усилий, возродились под пикантным названием “Свободные вести” (за точность названия не ручаюсь, но ручаюсь за его смысл. – С. В. Я.). Еще функционировали политические партии, но чуть не ежедневно на них совершались набеги, происходили обыски, аресты, высылки, расстрелы. Террор еще не был возведен в стройную последовательную систему, но постоянно проявлялся, и все чувствовали себя в положении попавшего в капкан животного: вот-вот явятся и расправятся. Повсечасное ожидание ужасов создавало в населении тупую, оскорбительную покорность».