Полная версия:

Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями

Пожалуй, во всей стране не найдётся такого благодатного места, где бы лошадям жилось лучше, чем здесь, в Оттенбю. Вдоль всего восточного берега на четверть мили тянется старинный овечий выгон – самый большой на всём Эланде; жеребята могут там щипать траву, играть и резвиться так же свободно, как их дикие сородичи на безлюдных пустошах. Здесь же раскинулась и знаменитая дубрава Оттенбю с могучими вековыми деревьями, дающая прохладу в жару и защищающая от резкого эландского ветра. Надо добавить, что поместье Оттенбю отделено от остального острова длинной стеной, которая тянется от одного берега до другого. Благодаря этой полуразрушенной стене жеребята знают, где кончается заповедник, и остерегаются выходить за его пределы, на другие земли, где их может подстерегать опасность.

Но в Оттенбю обитают не только домашние животные. В старинных удельных землях и дикие могут рассчитывать на убежище и защиту. Поэтому-то они и бродят там целыми стадами. На острове сохранились олени старинных родов. Здесь в изобилии водятся зайцы, утки-пеганки и серые куропатки. Кроме того, и весной, и поздним летом поместье становится местом отдыха многих тысяч перелётных птиц. А кормятся они и отдыхают по большей части на заболоченном восточном берегу, чуть пониже овечьего выгона.

Здесь-то и опустились дикие гуси вместе с Нильсом Хольгерссоном, добравшись наконец до острова Эланд. Остров, как и море, был окутан густым туманом. Но сквозь его завесу проглядывала полоска берега, где скопились бессчётные стаи птиц. И мальчик удивился, сколько их здесь, на такой узенькой полоске! Берег был низкий, песчаный, весь в заводях, усеянный камнями и кучами выброшенных на сушу водорослей. Нильс, будь его воля, и не подумал бы остановиться здесь на ночлег, но птицы, видимо, считали этот берег сущим раем. Дикие утки и серые гуси паслись на лугу; ближе к воде бегали улиты и разные береговые птицы. Нырки ловили в море рыбу, но самое большое оживление царило на низких, поросших водорослями отмелях вдоль берега. Птицы стояли там тесными рядами, заглатывая личинок, которые, должно быть, водились здесь во множестве. Несмотря на скученность, не слышно было, чтобы хоть одна-единственная птица пожаловалась, что ей не досталось корма.

Большинство птиц собирались лететь дальше и опустились на остров лишь передохнуть. И стоило только предводителю стаи почуять, что его сородичи как следует подкрепились, он говорил:

– Раз наелись, отправляемся в путь!

– Нет, погоди, погоди! Мы ещё не насытились, – отвечали ему остальные.

– Это что же, вы будете есть до тех пор, пока не сможете шевельнуться? – спрашивал предводитель стаи, хлопая крыльями, и снимался с места. Но не раз случалось ему и возвращаться, так как его подопечные не могли заставить себя сразу следовать за ним.

Дальше всех от берега, на отмелях, поросших водорослями, расположилась стая лебедей. Они и не собирались выходить на сушу, а отдыхали, покачиваясь на воде. Время от времени лебеди опускали шею в воду и, раздобыв на дне что-нибудь лакомое, издавали громкие трубные крики.

Услыхав клики лебедей, Нильс поспешил в ту сторону, откуда они доносились. Ведь никогда прежде не выпадало ему счастье видеть диких лебедей вблизи, а тут они были совсем рядом.

Но лебединые клики привлекли не только мальчика. И дикие гуси, и утки, и серые гуси, и нырки, плавая меж отмелей, кольцом окружили лебедей и глазели на них. Лебеди, гордо вытягивая шею, отряхивались и поднимали крылья, точно паруса. Порой то один, то другой подплывал к дикому гусю или к большому нырку и бормотал несколько слов. И казалось, что птица, к которой обращался лебедь, оробев, едва осмеливалась раскрыть клюв для ответа.

Однако нашёлся один нырок, маленький, чёрненький баловник, которому надоели эти церемонии. Поспешно нырнув, он скрылся под водой. И тут же один из лебедей громко вскрикнул и поплыл, быстро-пребыстро перебирая лапками, так что вся вода вокруг покрылась пеной. Немного успокоившись, он остановился и снова принял свой прежний величавый вид. Но вскоре точно так же закричал второй лебедь, за ним третий…

Нырок не мог дольше оставаться под водой и появился на поверхности – маленький, чёрненький, злобный… Лебеди ринулись к нему, но, увидав, какая это жалкая малявка, отвернулись, словно считая ниже своего достоинства сводить с ним счёты. Тогда проказник снова нырнул и снова стал щипать лебедей за лапки, больно-пребольно! Но хуже всего, что лебедям не удавалось при этом сохранять свою величавость. И царственные птицы решили покинуть неподобающее им общество. Громко захлопав крыльями, они как бы для разгона стремительно проплыли довольно далеко по воде, а потом взлетели.

Когда лебеди скрылись, стало ужасно пусто. И те, кто раньше радовался проделкам нырка, начали нещадно ругать его за дерзость.

Мальчик отправился обратно, но по дороге засмотрелся на улитов. Они были похожи на маленьких-премаленьких журавлей своим небольшим туловищем, долгими ногами, длинной шеей и лёгкими бесшумными движениями. Только улиты были не серые, а бурые. Они выстроились длинной вереницей там, где волны разбивались о берег. Когда волна наступала на сушу, улиты отбегали назад. Стоило волне отхлынуть, все они бежали за ней. И так улиты развлекались часами.

Самыми красивыми среди птиц были пеганки, земляные утки. Они, верно, приходятся сродни обыкновенным диким уткам: у них такие же тяжёлые коренастые туловища, широкий клюв и плавательные перепонки на лапах. Однако наряжены пеганки не в пример пышнее: перья – белые, вокруг шеи широкое золотисто-чёрное ожерелье, на крыльях – зеркальца с зелёными, красными и чёрными переливами, кончики крыльев – тоже чёрные, а головки – изумрудно-чёрные, блестящие, будто шёлк. Стоило пеганкам выйти на берег, как другие птицы шипели:

– Гляньте-ка на них! Ишь расфуфырились!

– Не наряжайся они так, не пришлось бы им гнёзда в глубоких норах строить. Могли бы, как все прочие, высиживать яйца на солнышке! – насмехалась бурая утка-кряква.

– Пусть их выхваляются! Всё равно они уродки! С таким-то клювом! – презрительно сказала одна из серых гусынь.

И правда, у пеганок под клювом была большая шишка, сильно вредившая их красоте.

Неподалёку от берега чайки и морские ласточки, летая над водой, ловили рыбу.

– Что у вас за рыба? – спросила одна из диких гусынь.

– Это колюшка, эландская колюшка, самая лучшая колюшка в мире! – отвечала ей молоденькая чайка. – Хочешь отведать? – И, набив клюв мелкой рыбёшкой, она подлетела к гусыне, желая её угостить.

– Фи! Да неужто, по-твоему, я стану есть такую гадость? – фыркнула дикая гусыня.

На следующее утро по-прежнему стоял густой туман. Дикие гуси бродили по зелёной луговине и щипали траву, а Нильс спустился на берег, чтобы собрать устричные раковины. Их там было видимо-невидимо! Мальчик подумал – завтра он может оказаться в таком месте, где вообще не раздобыть еды. Надо бы набрать устриц про запас, но во что? Нильс решил смастерить какую-нибудь тару. Он отыскал на лугу прошлогоднюю осоку, жёсткую и крепкую, и стал плести что-то вроде маленького ранца. Немало времени ушло на эту работу, но, закончив её, мальчик остался очень доволен.

В обед к нему вдруг прибежали дикие гуси – узнать, не видал ли он белого гусака?

– Нет, его со мной не было, – отвечал мальчик.

– Он был с нами ещё совсем недавно, – сказала Акка. – Ума не приложу, куда он подевался.

В смертельном испуге мальчик вскочил на ноги и спросил: не видали ли они орла или лисицу? А может, и человек объявился?

Но никто ничего подозрительного не заметил. Должно быть, белый гусак заблудился в тумане.

Вот так беда! Мальчик тотчас отправился на поиски. Туман скрывал его от посторонних глаз, и он мог бегать где угодно, но в то же время туман сильно мешал его поискам. Нильс добежал по южному берегу до самого маяка и пушки, стоявшей на крайней оконечности острова. Берег повсюду кишел птицами. Но нигде никаких следов гусака! Мальчик осмелился даже пробраться в усадьбу Оттенбю и заглянул в дупло каждого векового дуба. Гусака нигде не было.

Нильс искал его до тех пор, пока мог хоть что-то различать в сгущавшихся сумерках. Скоро совсем стемнело, и пришлось отправиться назад, к восточному берегу. Нильс шёл, тяжело ступая, вовсе подавленный. Что с ним станется, если он не отыщет гусака? Ведь белый ему нужнее всех на свете!

Мальчик брёл по овечьему выгону. Вдруг какое-то белое пятно вынырнуло навстречу ему из тумана. Да это же белый гусак, целый и невредимый! Мортен-гусак тоже страшно ему обрадовался.

– Я совсем заблудился в тумане, – сказал он. – Целый день кружил и кружил по всему огромному лугу, но так и не отыскал дорогу к своим.

Мальчик, не помня себя от радости, обвил руками шею гусака, упрашивая его поостеречься и не отбиваться от других. И гусак торжественно обещал, что больше никогда в жизни так делать не станет. Никогда!

Но на другое утро, когда мальчик снова собирал на берегу раковины, прибежали гуси – узнать, не видал ли он белого гусака.

– Нет, не видал!

– Экая досада, гусак опять пропал. Наверно, опять заблудился в тумане, как вчера!

И снова Нильс, не помня себя от страха, бросился на поиски. Скоро он дошёл до стены, окружавшей Оттенбю, и как раз в том месте, где стена обвалилась. Он легко перелез через неё и долго брёл по прибрежной песчаной полосе, которая мало-помалу расширялась так, что на ней разместились и пашни, и луга, и крестьянские усадьбы. Искал он и наверху, на плоской возвышенности, занимавшей добрую половину острова; там не было никаких строений, кроме ветряных мельниц, а травяной покров был столь редок, что сквозь него просвечивал белый известняк.

Гусак как сквозь землю провалился. Уже вечерело, и надо было возвращаться на берег. На этот раз, должно быть, Мортен и в самом деле исчез. Нильс совсем пал духом и не знал, что делать.

Только он собрался снова перелезть через стену, как вдруг услыхал где-то рядом шум – обвалился камень. Обернувшись, он явственно различил – на каменистой осыпи, возле самой стены, что-то зашевелилось. Подкравшись поближе, он увидел, что на груду камней с трудом взбирается белый гусак и тащит в клюве какие-то длинные корешки. Гусак не заметил мальчика, а тот его не окликнул, решив, что сначала надо, пожалуй, разузнать, почему это он всё время исчезает.

Вскоре ему всё стало ясно. Сначала он услышал гусиное гоготанье, потом разглядел на самом верху каменистой осыпи молодую серую гусыню. Это она загоготала от радости при виде гусака. Мальчик подкрался ещё ближе и услыхал, о чём они говорят. И вот что он узнал: у серой гусыни повреждено крыло, летать она не может. Стая её умчалась, бросив гусыню одну. Она умерла бы с голоду, если бы накануне белый гусак не услыхал её зова и не отыскал её. Он стал носить ей корм. Теперь они оба надеялись, что она выздоровеет, прежде чем ему придётся покинуть остров. Молодая гусыня всё ещё не могла ни летать, ни ходить, и это очень её печалило. Гусак же утешал бедняжку, уверяя, что ещё не скоро отправится в полёт. Под конец он, пожелав ей спокойной ночи, пообещал прийти завтра.

Когда гусак ушёл, мальчик сам забрался на каменистую осыпь. Он страшно злился. Надо же, как его провели! Он собирался заявить серой гусыне, что белый – его собственный гусак, который должен отвезти его в Лапландию. Пусть не надеется, Мортен не останется здесь ради неё. Но когда мальчик увидел гусыню ближе, он понял, почему гусак два дня носил ей корм и почему не хотел рассказывать, что помогает ей. У серой гусыни была самая красивая на свете головка, нежнейшее шелковистое оперение и удивительно кроткие, умоляющие глаза.

Увидев мальчика, она попыталась скрыться. Но её левое крыло волочилось по земле и мешало ей двигаться.

– Не бойся меня, – сказал мальчик, начисто позабыв то, что́ он собирался ей наговорить. – Я – Малыш-Коротыш, друг Мортена-гусака… – И смолк, не зная, что ещё сказать.

Среди животных порой встречаются такие необыкновенные, что при виде их теряешься в догадках: кто они? Уж не заколдованные ли это люди? Такой была и серая гусыня. Лишь только Малыш-Коротыш рассказал ей, кто он такой, она, чарующе склонив головку, заговорила таким необыкновенно красивым голосом и с таким удивительным достоинством, что мальчик ушам своим не поверил: неужели речь ведёт самая обыкновенная гусыня?

– Я так рада, что ты пришёл мне помочь. Белый гусак рассказывал, что умнее и добрее тебя нет никого на свете.

От этих слов мальчик даже смутился. «Никакая она не птица, – подумал он. – Это наверняка заколдованная принцесса».

Нильсу страшно захотелось ей помочь, и он, сунув свои крошечные руки под перья, ощупал её повреждённое крыло. Оно не было сломано – скорее вывихнуто.

– Потерпи немного! – попросил он и, крепко-крепко взявшись за крыло у основания, повернул его. Для первого раза – а Нильс впервые решился на такое – он проделал это быстро и ловко, но всё же, должно быть, причинил гусыне нестерпимую боль. Бедняжка, громко вскрикнув, упала среди камней и не подавала признаков жизни.

Мальчик ужасно испугался. Он хотел ей помочь, вправить крыло, а она вдруг взяла да и умерла. Спрыгнув с высокой осыпи, Нильс побежал к берегу. Ему казалось, что он убил человека.

Наутро туман рассеялся, и Акка велела гусям готовиться в полёт. Все с ней согласились, кроме белого гусака. Мальчик-то сразу понял, что Мортен не хочет улетать от серой гусыни. Но Акка не стала слушать его отговорок и пустилась в путь.

Нильс вскочил на спину гусака, и тот, медленно и нехотя, всё же последовал за стаей. Мальчик искренне радовался, что они улетают с острова. Его терзали угрызения совести из-за серой гусыни, и не хотелось рассказывать гусаку, что случилось, когда он попытался помочь ей. «Лучше, если Мортен-гусак никогда про это не узнает», – думал он, удивляясь всё же тому, что белый гусак с лёгким сердцем улетает от серой гусыни.

И вдруг гусак повернул обратно. Мысль о ней пересилила всё остальное. Будь что будет! Ну её, эту Лапландию! Не может он лететь за стаей, зная, что юная беспомощная гусыня лежит там одна-одинёшенька и умирает с голоду.

Несколько ударов крыльями, и он у каменистой осыпи. Но серой гусыни нет среди камней.

– Дунфин Пушинка! Дунфин Пушинка! Где ты? – без конца звал гусак.

«Лиса, наверно, наведалась сюда и унесла её», – подумал мальчик. Но в тот же миг услышал, как её дивный голос отвечает гусаку:

– Я здесь, Мортен-гусак, я здесь! Я принимала утреннюю ванну.

И из воды, цела и невредима, выходит свежая и чистенькая гусыня. Радостно рассказывает она гусаку, что Малыш-Коротыш вправил ей крыло, что она совсем здорова и готова сопровождать стаю.

Капли воды точно жемчужные брызги сверкали на её отливающих шелковистым блеском перьях, и Малыш-Коротыш снова подумал: она настоящая маленькая принцесса.

XII

Бабочка-великанша

Среда, 6 апреля

Гуси летели над продолговатым озером, которое отчётливо голубело внизу. У мальчика было легко на сердце. Он радовался полёту, забыв, как печалился накануне, когда бродил по острову в поисках гусака.

В самой середине острова лежала голая возвышенность. Её окружало кольцо доброй плодородной земли. И постепенно мальчик начал понимать то, о чём услышал вчера вечером.

Он отдыхал возле одной из многочисленных ветряных мельниц на холме. Вдруг появилось большое овечье стадо, а за ним два пастуха с собаками. Мальчик, сидевший в укромном местечке под мельничной лестницей, ничуть не испугался. Однако и овчары уселись на ту же самую лестницу старой мельницы, и мальчику оставалось лишь затаиться.

Один пастух, молодой парень, ничем не был примечателен; другой, почти старик, выглядел необычно: сам здоровый, костистый, а голова маленькая, лицо доброе и кроткое. Казалось, будто его тело и голова принадлежали двум разным людям.

Некоторое время он молча сидел, бесконечно усталым взором вглядываясь в туман. Потом заговорил с товарищем.

– Я расскажу тебе, Эрик, одну историю, – начал он. – Пришло мне как-то на ум, что в старину, когда и люди, и звери были не в пример крупнее нынешних, бабочки, наверно, тоже были куда больше.

Молодой не отвечал старику, но весь его вид как бы говорил: «Ладно уж, так и быть, уважу тебя, послушаю». Он вытащил из котомки хлеб с сыром и стал ужинать.

– Так вот, жила-была на свете бабочка, – продолжал старик. – Тулово у неё было много-много миль в длину, а крылья – широкие-преширокие, как озёра. И до чего красивые были у неё крылья: лазурные, с серебристым отливом. Когда бабочка взлетала, все звери, птицы и насекомые глядели ей вслед.

Но в том-то и беда, что бабочка выросла огромной-преогромной, настоящей великаншей. Крылья еле-еле поднимали её. Ещё куда ни шло, если б она летала только над сушей! Ан нет, угораздило её подняться над самым Балтийским морем! Да недалеко она залетела: поднялась буря и давай её трепать. Тебе-то, Эрик, не надо объяснять, что такое шторм на Балтийском море. В один миг буря оторвала ей крылья и унесла их прочь. Бабочка, ясное дело, рухнула прямо в море. Долго её кидало по волнам то туда, то сюда, пока не прибило на скалистую подводную отмель близ Смоланда. Тут она и осталась лежать, вытянувшись во всю длину.

Сдаётся мне, Эрик, что, если бы бабочка упала на берег, она бы вскоре истлела и рассыпалась в прах. Но раз уж она очутилась в море, то пропиталась известью и стала тверда как камень. Помнишь, сколько нам попадалось камешков на берегу? А ведь то были вовсе не камешки, а окаменелые гусеницы! Сдаётся мне, и с этой бабочкой-великаншей случилось то же самое: окаменела она и сделалась длинной узкой скалой, что и поныне высится в Балтийском море. А ты как думаешь?

Он замолчал в ожидании ответа.

– Я хочу услышать, к чему ты клонишь, – сказал молодой овчар и кивнул ему: продолжай, мол!

– Знай, Эрик, что наш остров Эланд, где мы с тобой живём, и есть та самая древняя бабочка. Если присмотреться, то северный конец острова – это её круглая головка, от неё тянется на юг узенькая передняя часть туловища, ещё дальше к югу – задняя; сперва она расширяется, потом переходит в тонкое остриё.

Тут пастух снова замолчал и взглянул на товарища – а вдруг тот не верит его словам? Но молодой овчар преспокойно продолжал есть и только кивнул старику: давай, мол, рассказывай дальше.

– Не успела бабочка превратиться в известковую скалу, как ветром нанесло семян разных трав да деревьев. Попытались они пустить в той скале корни, но не тут-то было – на голом и гладком камне зацепиться трудно. Долго-долго на острове не могло вырасти ничего, кроме осоки. Это уж потом появились и овсяница, и солнцецвет, и шиповник. Но и поныне на горе Альварет не так уж много растений. Думаешь, им не хватает тепла или света? Нет, гора со всех сторон открыта солнцу, просто земля на ней больно скудная. Никому и в голову не придёт пахать на её вершине – ведь слой земли там совсем тонок. Ну а если и впрямь гора Альварет и окрестные скалы образовались из тулова бабочки, то ты, наверно, спросишь: откуда же взялась земля под горой?

– В самом деле, – сказал овчар, – откуда она, любопытно узнать.

– Ну так вот! Остров Эланд пролежал в море великое множество лет, а за это время всё, что носится по волнам – и водоросли, и песок, и раковины, – скапливалось вокруг него да так и осталось. Вдобавок ещё камни да щебень попадали сюда с восточных и западных склонов. Мало-помалу берега острова расширились, и стали там расти и хлеба, и цветы, и деревья.

На самой вершине, на твёрдой спинке бабочки, пасутся только овцы, коровы да жеребята, а из птиц гнездятся одни лишь чибисы да ржанки. Тут нет никаких построек, кроме ветряных мельниц да нескольких сложенных из камня хижин, где ютимся мы, пастухи. Зато внизу, на побережье, раскинулись и большие крестьянские селения, и церкви с пасторскими усадьбами, и рыбацкие посёлки, и даже целый город.

Старик выжидающе глянул на молодого. Тот, покончив с ужином, завязывал свою котомку.

– Непонятно, к чему ты клонишь? – спросил он.

Старый овчар всё так же вглядывался в туман усталыми глазами. Они и устали-то, наверно, оттого, что вечно высматривали чудо, какого и на свете не бывает. Понизив голос до шёпота, старик сказал:

– Одно хотелось бы знать, только одно: известно ли хоть кому-нибудь, что остров этот был бабочкой, летавшей здесь на больших блестящих крыльях? Знают ли об этом крестьяне, живущие в окрестных усадьбах под горой, рыбаки, промышляющие в море салаку, купцы в Боргхольме, дачники, наезжающие сюда каждое лето? Ведомо ли про то странникам, что бродят в развалинах замка Боргхольм, охотникам, что приходят сюда по осени стрелять куропаток, художникам, что сидят на горе Альварет и рисуют овец да ветряные мельницы?

– Ну да, – внезапно сказал молодой пастух, – кому-нибудь из тех, кто сидел здесь вечером на краю скалы, слушал пение соловьёв в рощах под горой да глядел через пролив Кальмарсунд, наверняка приходило в голову, что остров это не простой и появился не как все другие острова.

– Хотелось бы знать, – продолжал старик, – неужто никому из этих людей никогда не мечталось приладить ветряным мельницам крылья, да такие огромные, чтобы они смогли поднять целый остров из моря. И заставили бы его летать, как бабочку. Вот это была бы бабочка! Всем бабочкам бабочка!

– Может статься, в словах твоих и есть доля правды, – сказал молодой овчар. – Летними ночами, когда небо чистое и его свод высоко-высоко вздымается над островом, и я порой думал: а остров-то не прочь подняться над морем и улететь далеко-далеко…

Но теперь, когда старику наконец удалось вызвать молодого на разговор, он не очень-то его слушал.

– Хотелось бы знать, – сказал он ещё тише, – почему здесь, на горе Альварет, человека грызёт какая-то непонятная тоска? Тоска эта терзала меня всю жизнь, и сдаётся мне, она закрадывается в душу всякого, кому доведётся сюда ступить. Хотел бы я знать, понял ли кто, кроме меня: это оттого, что наш остров – бабочка, которая тоскует по своим крыльям.

XIII

Островок Лилла-Карлсё

Буря

Пятница, 8 апреля

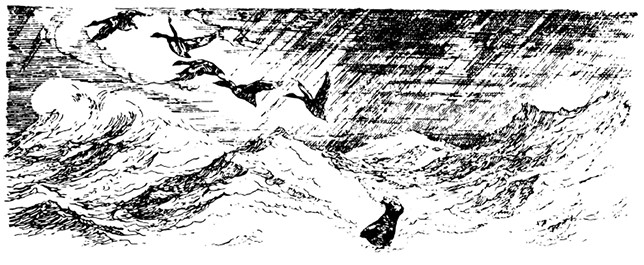

Переночевав на северном мысу острова Эланд, дикие гуси направились к материку. С большим трудом, преодолевая порывы сильного южного ветра, который дул над проливом Кальмарсунд и относил стаю к северу, гуси пробивались к суше. Показались уже первые шхеры. Вдруг послышался страшный шум. Казалось, тысячи птиц рассекают могучими крыльями воздух. Вода внизу внезапно почернела. Акка на мгновение замерла, распластавшись в воздухе, затем стремительно начала снижаться. Она хотела посадить стаю на воду, но не успела. Их настиг сильный шквал. Западный ветер гнал пред собой тучи пыли, солёную морскую пену и мелких пташек. Он подхватил и диких гусей и, швыряя их в разные стороны, понёс в открытое море.

Разыгралась ужасная буря. Напрасно дикие гуси пытались повернуть назад, это было им не под силу. Ветер уносил их всё дальше и дальше в Балтийское море. Остров Эланд остался где-то позади, внизу простиралось лишь пустынное и безбрежное море. Оставалось только лететь и лететь по воле ветра.

«Нет, нельзя сдаваться на милость буре и нестись надо всем Балтийским морем», – подумала Акка. С большим трудом стая всё же сумела опуститься на воду. Волнение на море с каждой минутой всё нарастало и нарастало. Зеленоватые волны со зловещим шипением накатывались одна на другую, словно соперничая друг с другом: кто круче, чей пенный гребень выше. Но диких гусей не страшили морские валы. Казалось, они даже радовались им. Они не выбивались из сил, плывя наперерез волнам. Спокойно дождавшись, когда их подхватит очередная волна, птицы то взлетали на её гребне, то падали вниз. Словом, забавлялись точь-в-точь как дети на качелях. Беспокоило их только одно: как бы не разогнало стаю.

Бедные наземные птицы, гонимые бурей, пролетая мимо, с завистью кричали:

– Счастливчики вы, умеете плавать! Вам-то горя мало!

Но это весёлое развлечение таило в себе большую опасность: взлёты и падения на волнах усыпляли гусей. Им хотелось откинуть голову назад, сунуть клюв под крыло и заснуть. А нет ничего опаснее такого сна. И Акка непрерывно кричала:

– Не спите, дикие гуси! Кто заснёт – отобьётся от стаи! Кто отобьётся от стаи – погибнет!

Гуси пытались бороться со сном, но тщетно. Они засыпали один за другим, да и сама Акка чуть не задремала. Вдруг она увидела, как в волнах мелькнуло что-то круглое, тёмное…

– Тюлени! Тюлени! Тюлени! – громко и пронзительно вскрикнула Акка и, хлопая крыльями, взмыла ввысь. Стая последовала за ней. Самое время! Один из тюленей подплыл уже так близко, что едва не схватил за лапки последнего замешкавшегося гуся.