Полная версия:

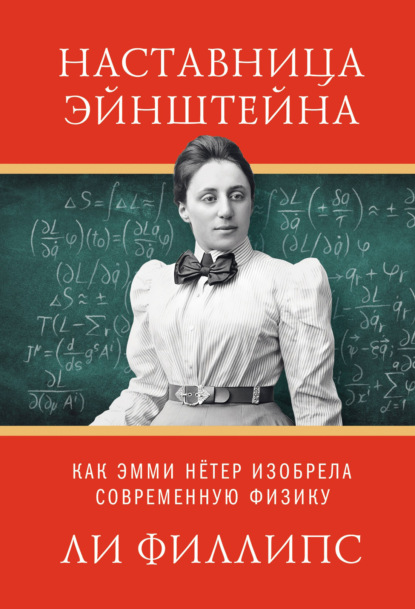

Наставница Эйнштейна. Как Эмми Нётер изобрела современную физику

Однажды, узнав, что один из его студентов обратился от математики к поэзии, Гильберт сказал, что это к лучшему, поскольку тому недоставало воображения, чтобы стать математиком[32]. И это была одна из основных жалоб Гильберта на его гёттингенских студентов: подчас они не демонстрировали достаточного богатства воображения.

В Гёттингене Гильберт упрочил свою репутацию человека эксцентричного. К концу первого проведенного там года он со своей молодой семьей построил дом, устроенный так, чтобы Гильберту легче было реализовать свою склонность работать на улице, вдали от пыльных книг и библиотек. У Гильберта была огромная грифельная доска, висевшая на стене соседнего дома, а на его участке была устроена крытая прогулочная галерея, чтобы можно было работать на улице даже в дождь[33]. Через несколько лет он приобретет велосипед и научится ездить на нем – ему тогда было 45[34]. Новое средство передвижения стало частью рабочей рутины Гильберта, включавшей в себя расчеты на расположенной на свежем воздухе грифельной доске, прогулки, садоводство и наслаждение быстрой ездой на велосипеде. Он пропадал в бильярдных с младшими преподавателями – которых, как ожидалось, должен был сторониться. Зимой он приезжал на занятия на лыжах. Когда ему хотелось погулять с Минковским, Гильберт шел к дому своего друга и бросал в его окно камешки – еще одна привычка, вовсе не шедшая на пользу его репутации[35]. Возможно, еще больше о необычном складе ума Гильберта скажет тот факт, что когда его сын Франц пошел в школу и ему задали вопрос о его вероисповедании, мальчик понятия не имел, что ответить[36].

Среди всех неурядиц, конфликтов и, наконец, ошеломительного успеха, которыми была отмечена карьера Гильберта в Гёттингене, постоянным источником поддержки и жизненно важной посредницей и помощницей была его жена, Кете Ерош. Она понимала, когда мужу нужно было поработать в тишине, и оберегала его от постоянного потока студентов и коллег, стучавших в двери их дома. О Гильберте можно с уверенностью сказать, что он был непростым человеком и, кроме фрау Гильберт, его никто не понимал.

В 1900 году, всего лишь через пять лет после начала работы в Гёттингене, Гильберт произнес речь, в которой выделил десять (впоследствии их число было увеличено до 23) важнейших нерешенных математических проблем. То были не просто загадки, но своего рода набросок будущего математики.

Именно друг Гильберта Минковский заронил идею таких лекций[37]. Он заметил, что при планировании выступления в ознаменование наступления нового века Гильберт мог бы подумать о том, чтобы «заглянуть в будущее» и составить «список задач, на которых в грядущем столетии математикам следовало бы попробовать свои силы. С такой темой ваши лекции оставались бы предметом дискуссий и десятилетия спустя». По сути, прошло больше сотни лет, а мы продолжаем их обсуждать.

Интеллектуальный авторитет Гильберта и его неоспоримое господство над всем миром математических исследований были к тому моменту таковы, что эти так называемые «проблемы Гильберта» глубоко повлияли на развитие математики. Они до сих пор известны любому математику, и некоторые из них остаются нерешенными. Найти решение для нерешенной задачи из этого списка позволит любому математику, в этом преуспевшему, заявить о себе.

Доктор Эмми НётерЭмми Нётер сдала выпускные экзамены летом 1903 года и немедленно начала работать над докторской диссертацией[38]. Теперь она была предана математике и направлялась туда, где, как уже всем было известно, находилась столица математического мира: в Гёттингенский университет.[39]

Там она провела семестр – официально снова в роли вольнослушательницы. По закону женщины все еще не могли быть приняты в немецкий университет, даже если им и разрешалось сдать выпускные экзамены. Эмми Нётер посещала лекции ряда гениев, чьи имена навеки вошли в историю науки и математики: Карла Шварцильда, Германа Минковского, Отто Блюменталя и самих Феликса Клейна и Давида Гильберта. Шварцшильд был исключительно математически одаренным астрономом; другие, как отмечалось выше – математиками.

После этого головокружительного семестра в Гёттингене Нётер вернулась домой. Закон, наконец, изменился, и женщины получили право наравне с мужчинами поступать в университеты и получать ученые степени. Весной 1904 года Нётер официально поступила в Университет Эрлангена, чтобы изучать математику[40]. Эрланген делился на «факультеты»; математику преподавали на Втором отделении философского факультета. Когда Нётер поступила туда, на факультете обучалось 46 студентов мужского пола – и одна она. Единственные ее товарки обучались на медицинском факультете, где среди 159 студентов-мужчин были три полноправные студентки и две вольнослушательницы.

Ее отец Макс вместе с еще одним видным математиком, Паулем Горданом, вел основные курсы на отделении математики. Эмми и ее брат Фриц, изучавший математику и физику, часто посещали лекции своего отца.

Гордан был одним из экспертов мирового уровня по тому, что называлось теорией инвариантов. Под его руководством Эмми Нётер начала активно изучать этот предмет, и в декабре 1907 года получила степень PhD, summa cum laude[41][42], за посвященную ему диссертацию.

* * *В следующих двух главах будут изложены предпосылки появления теоремы Нётер и описаны как внешние обстоятельства, так и подготовительная работа, проделанная ею перед тем, как она совершила революционное открытие в области физики. Основное направление этой подготовительной работы Нётер связано с эволюцией ее математического стиля и подходов; этот путь начинается с обучения у Гордана, и первой вехой на нем стала ее диссертация. Гордан был прекрасно известен своим в высшей степени обстоятельным, вычислительным методом проведения математических изысканий. Его статьи зачастую состояли из длиннейших рядов уравнений без каких-либо текстуальных пояснений. Нётер усвоила подход своего научного руководителя, и ее диссертация – ярчайший пример подобного стиля. Для исследователей нет ничего удивительного в том, чтобы в начале карьеры перенимать подходы своих наставников, – даже для тех исследователей, кого, как Нётер, оригинальность мышления вскоре увлечет на совсем иной путь.

Однако в случае Эмми Нётер эти расхождения оказались резко выраженными. Много времени спустя Герман Вейль будет оглядываться на карьеру Нётер: «Трудно представить себе бо́льший контраст, чем тот, который существует между ее первой работой – диссертацией – и работами, выполненными в пору профессиональной зрелости: первая являет собой яркий пример формальных вычислений, вторая – не менее яркий и впечатляющий пример аксиоматического мышления в терминах абстрактных понятий в математике»[43].

Скорее всего, Нётер бы с ним согласилась. Вступив в более зрелую фазу своего творческого пути, она стала нетерпимой к любым упоминаниям об этой диссертации и называла ее «бредятиной» – а подчас и более крепким словом.

Различие в подходах к математике или стилях математического мышления, о котором говорит Вейль, усугубленное бранью Нётер, – это различие между наглядными, подчас трудоемкими вычислениями и работой на более высоком концептуальном уровне, характеризуемом размышлениями о структуре, скрывающейся за задачей. Во втором случае математик иногда доказывает нечто, касающееся природы, скажем, решений уравнения (существуют ли они? бесконечно или конечно число таких решений?), может быть, даже не пытаясь выстроить хотя бы одно из этих решений.

Альберт ЭйнштейнСегодня множество историков и популяризаторов науки называют 1905 год «годом чудес» Эйнштейна (а кое-кто предпочитает щегольнуть латинским выражением: annus mirabilis). В том году 26-летний Эйнштейн опубликовал пять статей. Каждая из них была блестящей; некоторые – навсегда изменили ход человеческой мысли. Одна из этих работ принесла ему Нобелевскую премию: то был расчет, ознаменовавший рождение квантовой механики. Из другой статьи 1905 года мы узнали о том самом физическом уравнении, которое известно каждому: E = mc2 (хотя изначально оно появилось в несколько иной форме). Среди этих пяти статей была та, что положила начало специальной теории относительности; сформулированные в ней идеи в популярном изложении на десятилетия превратятся в тему бесед на коктейльных вечеринках и породят бесчисленное множество набросков поездов, нацарапанных на бумажных салфетках. Благодаря еще одной из этих пяти статей Эйнштейн получит докторскую степень (по физике) за два года до того, как Эмми Нётер свою – в области математики.

Всего этого Эйнштейн добился, работая в патентном бюро в швейцарском городе Берне. Его задачей была оценка патентных заявок. Работа ему нравилась, поскольку была до известной степени занимательной, не требовала особых усилий, приносила неплохой доход и оставляла много времени для размышлений о физике. Он шутил, что его рабочий стол в бюро, набитый теоретическими вычислениями, представлял собой «физический факультет». Преподавать ему не особенно нравилось.

Хотя Эйнштейн и был доволен своей работой в патентном бюро, нам нужно спросить: а что он там делал? По окончании университета, в 1900 году, он оказался единственным студентом-физиком, не получившим должности ассистента. В течение года он оставался без работы и безуспешно искал себе место в различных университетах. Вполне вероятно, проблема Эйнштейна состояла в том, что он попросту обижал своих наставников. Он пропускал много занятий, предпочитая заниматься самостоятельно. Он сам решал, какие занятия слишком скучны или бесполезны, чтобы тратить на них время. Хоть сколько-нибудь мнительные преподаватели обычно легко вызывают чувство неприязни у слишком умных и не считающихся с их мудростью студентов. А молодой Эйнштейн был в целом не слишком дипломатичен.

После года безработицы, в течение которого он зависел от материальной поддержки не слишком состоятельных родителей, Эйнштейн наконец получил место школьного учителя, а также стал давать частные уроки[44]. Работа понравилась ему гораздо больше, чем он ожидал, в особенности потому, что обе должности оставляли ему достаточно свободного времени и энергии, чтобы работать над физическими проблемами. Год проработав учителем, он с помощью друга и товарища по университету Марселя Гроссмана нашел место в патентном бюро (как станет ясно ниже, Гроссман оказал ему кое-какую еще более ценную помощь). Эта работа была более надежной (работа в школе была временной) и подходила ему даже еще больше. По сути, проведенные в патентном бюро дни были одними из самых счастливых в его жизни.

Хотя во время жизни в Берне Эйнштейн проделал огромную прорывную работу в потрясающе разнообразных областях науки, то, что имеет прямое отношение к нашей истории – это его работа над тем, что мы сегодня называем специальной теорией относительности.[45]

Я не стану подробно излагать содержание этой теории, так как существует множество великолепных книг и статей, в которых это сделано, и наша история этого не требует. Однако нам понадобится сделать краткий обзор и, в особенности, понять одну конкретную точку зрения на эту теорию. Этот аспект специальной теории относительности не затрагивается в большинстве упрощенных или научно-популярных ее изложений. Он тесно связан с теорией инвариантов, предметом докторской диссертации Эмми Нётер. В тот момент, когда вышла статья Эйнштейна, Нётер была погружена в теорию инвариантов.

Во-первых, почему теорию Эйнштейна называют теорией относительности? Она касается того, как описывать вещи с разных позиций – или относительно разных точек зрения. В этом случае точки зрения являются различными системами отсчета. Под этим термином имеются в виду просто совокупности обстоятельств, двигающиеся с какой-то постоянной скоростью, то есть в неизменном темпе и в каком-то конкретном, неизменном направлении. Если вы находитесь в поезде, плавно движущемся вперед с постоянной скоростью, а я стою на платформе, то мы находимся в разных системах отсчета того типа, который рассматривается в этой теории. Первую теорию относительности Эйнштейна назвали специальной в противовес той, что была сформулирована позднее. Общая теория относительности является, скажем так, более общей: в ней рассматриваются системы отсчета, движущиеся в любых направлениях.

Первая четко сформулированная теория относительности была изложена Галилеем, и сегодня мы называем ее принципом относительности Галилея. Согласно этому принципу, я, стоящий на платформе, буду считать, что вы движетесь (например) направо со скоростью поезда, а вы – считать, что я движусь налево с той же скоростью. Если вы бросите мяч в направлении головного вагона поезда, то я увижу, как к скорости поезда прибавилась скорость, приданная вами мячу. Другой пример – это траволаторы, которые мы сегодня привыкли видеть в аэропортах. Когда вы идете по нему со своей обычной скоростью, то, взглянув в сторону, заметите, что окружающие предметы движутся, возможно, быстрее, чем вы привыкли; скорость, с которой они движутся, это скорость ленты плюс скорость, с которой идете вы.

Принцип относительности Галилея – это инстинктивно понятная теория относительности, в которую мы, обычно сами того не сознавая, верим, если и покуда не записываемся на курс физики и в результате обучения не утрачиваем свои инстинкты. Очевидно, что она верна. Эту теорию относительности, просуществовавшую более 300 лет, унаследовал Эйнштейн, доказавший, что она не может быть верна, если верны некоторые другие ставшие нам известными вещи.

Опустим доказательства и перейдем к некоторым следствиям. Однако вкратце отметим, что фундаментальная и безусловная истина, с помощью которой Эйнштейн доказал, что принцип относительности Галилея следует заменить, такова: в вакууме свет обладает одной скоростью, и эта скорость одинакова для всех вне зависимости от того, из какой системы отсчета она измеряется. Это означает, что если, шагая по траволатору в аэропорту, вы достанете фонарик и включите его, направив прямо от себя, то узнаете (при наличии подходящего оборудования), что свет движется от вас с этой универсальной скоростью, обозначаемой константой с. Пока что тут нет ничего удивительного. Но это также означает, что человек, стоящий неподвижно на полу рядом с вами, замерит в точности ту же скорость с. Это наблюдение прямо противоречит тому, что, как нам кажется, мы интуитивно знаем о бросаемых в поезде мячиках. (Разумеется, в аэропорту нет вакуума, но атмосфера в нем влияет на скорость света лишь незначительно, и идея остается той же.)

Сделав это (подтвержденное экспериментами) допущение о скорости света и беспощадно применив простую логику к остроумным мысленным экспериментам, Эйнштейн вывел свою специальную теорию относительности.

Неизменность скорости света предполагалась также электромагнитной теорией Джеймса Клерка Максвелла. В известном смысле теория Максвелла была первой единой физической теорией: великий шотландский физик использовал критерии математической красоты и симметрии, чтобы скомбинировать существующие теории электричества и магнетизма, превратив их в набор уравнений, показывающих, что каждая из этих теорий была составной частью другой. Эти уравнения показывали, что колеблющиеся электрические и магнитные поля распространялись в пространстве в виде волн – световых, тепловых или радиоволн – со скоростью, которая была физической константой и не зависела от движения их источника или наблюдателя. Эйнштейн неизменно руководствовался теорией Максвелла при разработке собственной новой физики; то была общепризнанная теория, которая считалась соответствующей реальному положению дел и показывала, что принцип относительности Галилея небезупречен.

Помимо прочего, из специальной теории относительности следует, что если вы будете измерять течение времени на протяжении секунды в системе отсчета, движущейся относительно той, в которой находитесь сами, то обнаружите, что она длиннее, чем секунда в вашей системе отсчета. Иными словами, если, стоя на платформе, вы посмотрите на часы на проходящем мимо поезде, то увидите, что часы тикают медленнее, чем часы на платформе, где вы стоите. В сравнении с вашим, время в поезде замедляется. Почему до Эйнштейна этого никто не заметил? Разумеется, этот эффект – эффект реальный и ныне с невероятной точностью подтвержденный многочисленными экспериментами, – столь незначителен, что для его наблюдения вам потребуются либо сверхточные часы, либо скорости, весьма близкие к скорости света. И подтвердили его обоими способами: с помощью установленных на самолетах атомных часов и посредством наблюдений, показывающих, что элементарные частицы, двигающиеся со скоростью, близкой к скорости света, «живут» дольше, чем те, что ведут более размеренный образ жизни.

Еще одно следствие теории – что из-за скорости изменяется само пространство. Если бы у вас был способ с исключительной точностью измерить длину вагона в момент, когда он проезжает мимо вас, вы увидели бы, что он короче, чем когда поезд стоит на месте. Чем быстрее движется поезд, тем сильнее он сжимается в направлении движения.

Не буду больше говорить об этих эффектах; только на всякий случай проясню один запутанный вопрос: как бы быстро ни двигался поезд, сидящие в нем люди не заметят ничего необычного ни в отношении самих себя, ни в том, что происходит в поезде. Согласно замерам тех, кто остался на платформе, их часы замедляются, но и сами они замедляются. Замедляется само время, так что замечать нечего. То же касается и пространства: у людей нет способа определить, что вещи стали короче, поскольку короче стали и используемые ими для измерений линейки. Сжатие происходит относительно других систем отсчета.

В 1902 году Герман Минковский перебрался в Гёттингенский университет. Примерно в то время, когда Эмми Нётер получала докторскую степень, он читал там лекцию о недавно сформулированной специальной теории относительности Эйнштейна. Он не только прекрасно ее понял, но и нашел более наглядный (по его мнению) способ описания этих преобразований пространства и времени. По сути, то был элегантный математический фокус. «В изложении Эйнштейна его фундаментальная теория с математической точки зрения выглядит несуразной, – отмечал он, – я могу так говорить, поскольку математику он изучал в Цюрихе под моим руководством»[46]. Да, Минковский был одним из университетских преподавателей математики Эйнштейна.

Минковский показал, что в специальной теории относительности преобразование пространства и времени между разными системами отсчета с математической точки зрения тождественно вращению пространственно-временной системы координат (системы осей, на которых мы отмечаем положение объектов во времени и пространстве – пространстве одно-, двух- или трехмерном). Это наблюдение сделало неизвестное знакомым, поскольку, хотя преобразования Эйнштейна были для механики чем-то новым и странным, во вращении все уже прекрасно разбирались. Любые известные нам из геометрии математические уловки и механизмы могли теперь сделать расчеты, касающиеся специальной теории относительности, более простыми и интуитивно понятными. По сути, своим представлением о четырехмерном пространстве-времени мы обязаны Минковскому. В таком пространстве-времени три пространственных измерения сочетаются со временны́м, но не так, как это могли бы сделать Галилей или Ньютон, у которых пространство и время имели совершенно разную природу. В пространстве-времени Минковского временны́е и пространственные координаты теснее друг с другом связаны: у Минковского при вращении временны́е и пространственные интервалы смешиваются воедино.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Wilczek F. A Beautiful Question: Finding Nature’s Deep Design. New York: Penguin Press, 2015. P. 280.

2

Lederman L. M., Hill Ch. T. Symmetry and the Beautiful Universe. Amherst, NY: Prometheus Books, 2004.

3

Ледерман – лауреат Нобелевской премии и автор понятия «божественная частица». – Прим. авт.

4

Greene B. (@bgreene). Emmy Noether’s theorem is… твит в социальной сети X (бывший Twitter) от 23 марта 2017 года [Электронный ресурс]. URL: https://twitter.com/bgreene/status/844768785248641027.

5

Цитата из повести Марка Твена «Рассказ лошади» (1907). – Прим. пер.

6

Dick A. Emmy Noether: 1882–1935. Boston: Birkhäuser, 1981. P. 9.

7

Duffey E. B. The Ladies’ and Gentlemen’s Etiquette. Philadelphia: Porter and Coates, 1877.

8

Stoll C. Acme Klein Bottle [Электронный ресурс]. URL: www.kleinbottle.com.

9

Лента Мёбиуса и бутылка Клейна – примеры так называемых неориентированых, или односторонних, поверхностей, представляют собой плоскую и объемную замкнутые фигуры, не имеющие двух различных сторон. Чтобы сделать ленту Мёбиуса, можно взять полоску бумаги, перевернуть один конец нижней стороной вверх и соединить края. При движении вдоль ленты Мёбиуса возврат в изначальную точку происходит после двух оборотов. Являются объектом изучения топологии – раздела математики, который изучает свойства пространств, сохраняющихся при непрерывных деформациях. – Здесь и далее, если не указано иное, прим. науч. ред.

10

Tobies R. The Development of Göttingen into the Prussian Centre of Mathematics and the Exact Sciences // Göttingen and the Development of the Natural Sciences / Ed. Nicolaas Rupke. Göttingen: Wallstein, 2002. P. 116–142.

11

Born M., Born H., Einstein A. The Born—Einstein Letters: Correspondence Between Albert Einstein and Max and Hedwig Born from 1916–1955 / Commentaries by Max Born; trans. Irene Born. New York: Macmillan, 1971. P. 13.

12

Reid C. Hilbert. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1970. P. 43.

13

Ibid. Р. 46.

14

Daubechies I., Hughes Sh. Konigsberg Bridge Problem // Math Alive: Graph Theory. Princeton University [Электронный ресурс]. URL: http://web.math.princeton.edu/math_alive/5/Lab1/Konigsberg.html.

15

Hilbert D. The Foundations of Geometry / Trans. E. J. Townsend. LaSalle, IL: Open Court, 1902. Перевод на русский язык: Гильберт Д. Основания геометрии / Под ред. А. В. Васильева. Петроград: Сеятель, 1923.

16

Lewis D. W. David Hilbert and the Theory of Algebraic Invariants // Irish Mathematical Society Bulletin. 1994. Vol. 33. P. 42–54.

17

Пространство-время Минковского – пространственно-временной континуум, четырехмерное пространство, точками которого являются события, каждое из которых задается тремя пространственными декартовыми координатами и временем, когда это событие произошло.

18

Reid C. Hilbert. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1970. Р. 14.

19

Отсылка к перипатетикам – философской школе, основанной Аристотелем. Аристотель и его последователи вели философские беседы на прогулках.

20

Ibid. Р. 46.

21

Dick A. Emmy Noether: 1882–1935. Boston: Birkhäuser, 1981. P. 11.

22

Lederman L. M., Hill Ch. T. Symmetry and the Beautiful Universe. Amherst, NY: Prometheus Books, 2004. P. 69.

23

Dick A. Emmy Noether: 1882–1935. Boston: Birkhäuser, 1981. P. 13.

24

Ibid. Р. 122

25

Reid C. Hilbert. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1970. Р. 48.

26

Ibid. Р. 49.

27

Ibid. Р. 52.

28

Ibid. Р. 53.

29

Weyl H. David Hilbert and His Mathematical Work // Bulletin of the American Mathematical Society. 1944. Vol. 50. Перевод этой статьи Германа Вейля на русский язык: Вейль Г. Давид Гильберт и его математическое творчество // Вейль Г. Математическое мышление / Под ред. Б. В. Бирюкова, А. Н. Паршина. М.: Наука, Гл. ред. физ. – мат. литературы, 1989. С. 214–255. Приведенные слова см. С. 217.