Полная версия:

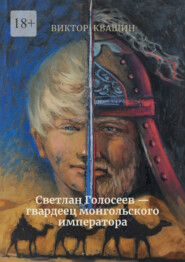

Светлан Голосеев – гвардеец монгольского императора

– Не пойму я, тятя, кому ж дурные слухи против татар полезны?

– По моему разумению, тем, кто хочет татар на князя натравить и на тех, кому князь тверской люб.

– Это выходит, московскому князю нужно тверское разорение?

– Вот, соображаешь. У нас тут тоже сторонники Калиты имеются, только красятся под истых тверичей. А сами втихаря народ баламутят. В любом стаде паршивые овцы-то есть. Вот потому тебе и толкую: никогда в такие споры не встревай и всегда своей головою думай, кому и для чего слухи посланы. Уяснил?

– Уяснил, тятя.

– То-то. Скидай чистое, старое надевай. Смолить пойдём. Успеть бы, пока дожди не пошли.

«И было так, что в пятнадцатый день августа, рано утром, когда торг собирается, некто дьякон тверитин, по прозвищу Дудко, повел кобылу молодую и очень тучную поить на Волге водой. Татары же, увидев, отняли ее. Дьякон же пожалел и начал громко кричать: „О, мужи тверские! Не выдайте!“ И был между ними бой. Татары же, надеясь на свою власть, начали сечь мечами. И тотчас сбежались люди, и взволновались, и ударили в колокол, и стали вечем, и узнал об этом весь город, и собрался народ, и было смятение, и кликнули тверичи, и начали избивать татар, где кого застали…»

– Тятя, слышь, ор какой на торге? А вон дым видать, тятя, и в колокол бьют. Беда, однако, надо бежать помогать…

– Погоди, Светлан, не спеши вперёд смерти. Вон Нежданов сын бежит, поди, с вестью.

– Лю-ю-ди! Лю-ди! Тверской народ с ордынцами бьётся! Помощь зовут! Люди!..

– Погоди-ка. Говори толком.

– Ой, дядька Голосей, там такое… Наших татары мечом секут. Насмерть. Кровища! Послали со всех концов помощь кликать. Лю-ди! Тверских татары секут!

– Да постой ты! С чего они вдруг народ бить стали?

– Так у дьякона кобылу отняли, а он в крик: помоги народ честной! Ну и началось. Теперь не остановить. Там уж весь торг в драке, кто чем татар лупят. Помогать надо, дядька Голосей.

– Ладно, прежде к воеводе концевому17 беги, а уж он сам распорядится, что делать.

– Тятя, что против татар лучше – копьё или лук взять?

– Ты Светлан, больно прыток. Копьё ему! У Шевкала бойцы свирепы – одним ударом двоим таким как ты головы снимают, да притом посмеиваются, меж собою шутками перекликаются. Сейчас махом беги к мамке, скажи, чтоб вещи да харч на неделю собрала, да неси всё в дубас18, который широкий. Понял?

– Так может ещё всё обойдётся, тятя…

– И перечить не смей! А ну, как их сила возьмёт? Ошейник собачий примерить хочешь? А о братишках, сестрёнках подумал, вояка? Бери мать, младших и вези.

– Куда ж вести их, тятя?

– Вези в Тверцу, в первый приток. Помнишь ли липу великую над ручьём наклонённую?

– Как не помнить, тятя, ты ж меня на той липе порол за то, что я гнездо зорил.

– Вот, не зря, значит, порол. Дубас у липы на берег вытащи, да в ивняк запрячь, понял? Дальше пешком по бережку. За болотцем осушка высокая, на ней в зарослях балаган добрый. Туда всех веди. Да тропу не натаптывайте, чтоб не отыскали вас, в случае чего, понял?

– Отвезу и назад?

– Я те дам назад! Карауль там. Да матери помогай. Днём костёр не разводи! Ночью, в ямке жгите, помнишь, учил тебя? Вот. Топор не позабудь и лучок свой возьми, вдруг охота…

– Тятя, и сколько там сидеть?

– Сколь потребуется. Я сам за вами приду. Ты, Светлан, взрослый уже, надеюсь на тебя. Понял?

– Понял, тятя.

– Ну, ладно, беги. Постой. Ты, главное, быстро по Тьмаке19 мимо стен проскочи, да подальше держи, влево прижимай. Там речка – из лука один перестрел, опасайся. А как в Волгу20 выскочишь, сразу к тому берегу греби, и так вдоль левого иди. По течению легко пробежишь. Главное, мимо устья Тверцы не проскочи. Малый остров в устье высматривай, перед ним в протоку и ныряй, там течение поменьше. На мель только не залети. Ну, а после придётся попотеть малость против течения. Вода небольшая теперь, догребёшь. Да шест не забудь, пригодится. Ну, всё, лети к мамке. А я к воеводе подамся. До встречи сын!

«Тверитяне устремились на них с воплем. Сеча была ужасна. От восхода солнечного до темного вечера резались на улицах с остервенением необычайным. Уступив превосходству сил, моголы заключились во дворце; Александр обратил его в пепел, и Шевкал сгорел там с остатком ханской дружины. К свету не было уже ни одного татарина живого. Граждане умертвили и купцев Ординских».

«…и побели Щелкан Дюденевичь на сени, и зажгоша под ним сени и двор весь… и ту сгоре Щелкан и с прочими… И гостей ординских старых и новопришедших, иже с Щелканом Дюденевичем пришли, аще и не бишася, но всея изсекоша, а иных истопиша, а иных в костры дров складше сожгоша».

Глава 4. «Федорчукова рать»

– Ой, тятя! Мы ж тебя заждались! Ну, что, побили татарву?

– Собирайтесь, домой поедем.

– Ну скажи, тятя, победили вы татар?

– Победили. Как бы та победа боком нам ни вышла. Давайте быстро в дубас, пока низовой дует, легче выгребать против течения. Сын, садись на весло покуда вниз по Тверце, в Волгу выйдем, сам возьмусь.

– Тятя, ну расскажи, пока едем. У тебя, вон, кровь на лбу! Ма, бате голову поранили!

– Да не моя это…

– Ты татарина убил?!

– Болтай! Что б я ни слыхал больше! Понял?

– А чего молчать? Ты багатур21, с татарами бился, пускай люди завидуют и уважают!

– Вот учу тебя, сын, учу, да видно, ума у тебя с маково семечко. Когда ты думать станешь, прежде чем языком молоть? Простит нам царь Озбяк22, что его посланца и к тому же родича близкого живьём сожгли?

– Так Щелкана прикончили? Вот это да, тятя, вот это здорово!

– У людей-то ум, как и у тебя, коротенький, вперёд на три дня не думают. Перебили всех, и виновных, и непричастных. Зачем? Гостей и тех перетопили как котят, ну этих понятно, чтоб товар пограбить. Теперь ожидай войско татарское. А служки церковные скажут «кара божья». Тьфу!

– Тятя, так ведь если всех сгубили, как же царь-то узнает?

– Пастухи утекли, что табуны охраняли на выгонах. На лучших скакунах ушли, с запасными, не догнать. Да и без них узнал бы. Теперь готовиться надо. У татар правило ещё ханом Чингизом установлено: кто сопротивляется, тому смерть неминучая. Не устоим – сгубят Тверь со всем людом. Греби давай, рот раскрыл, на корчу малость не налетел! Нам сейчас только в реке всей семьёй искупаться…

«Сие дело, внушенное отчаянием, изумило Орду. Моголы думали, что вся Россия готова восстать и сокрушить свои цепи; но Россия только трепетала, боясь, чтобы мщение Хана, заслуженное Тверитянами, не коснулось и других ее пределов. Узбек, пылая гневом, клялся истребить гнездо мятежников; однако ж, действуя осторожно, призвал Иоанна Данииловича Московского, обещал сделать его Великим Князем и, дав ему в помощь 50000 воинов, предводимых пятью Ханскими темниками, велел идти на Александра, чтобы казнить Россиян Россиянами. К сему многочисленному войску присоединились еще Суздальцы с Владетелем своим, Александром Васильевичем, внуком Андрея Ярославича».

– Супруга23! Живо деток одевай потеплее, ядь24 в путь с запасом приготовь, вещицы свои дорогие бери. Светлан! Запрягай Бурка в широкие сани, а Быстряну в малые, грузи, что мамка соберёт. Живо!

– Тятя, что случилось-то?

– Что-что… дождались, войско на Тверь идёт.

– Вот татарва, умёты25, сыроядцы26!

– Не лайся! Кабы только татарва, с ними московские и суздальские рати. Рады стараться ради татарского хана, да и себе наше прибрать не погнушаются. Калита, тот только и мечтает Тверь под себя подмять.

– Много ли рати у них, тятя?

– Только татар пять туменов. А знаешь ли, во главе войска кто? Христианин Федорчук! Вот бы послушать теперь, что крылошане27 петь станут про божью кару от нехристей. Это как же их бог христиан с христианами стравил? Выкрутятся. Скажут, вельзевел28 попутал. Ну, им-то ничего не станется, а люд простой пострадает.

– А князь Александр Михайлович как же? Он-то наше войско поведёт?

– По моему разумению, князюшко родню – в сани, узорочье29 – в сундуки, и ходу в дальние княжества. Давай-ка, сын собираться, да поживее. В ночь надо вам выехать.

– А ты, тятя?

– А мне недолжно, я в концевой дружине.

– Тятя, силища какая идёт, не одолеть вам. Поехали с нами.

– Нельзя сын. Я же не израдец30. Лучше слушай вот что. Поедете по Тверце в сторону Торжка. Если с закатом выедете, да ходко ехать будете, к рассвету на вечерней стороне31 горку увидишь, сосною поросшую. Перед тем разнолесье с берёзой, а то чистый сосняк, старый, стволы так и светят золотом. Туда дорога будет, только не промахнись, после берег высокий начинается. В том лесу отыщешь хуторок. Хозяин – свояк Первуша, мамкина сестра Улада жена его. Лет ему как мне, шрам у него на щеке вот так. Мамка знает, что сказать. Не болтайте там языками, чужим говори, погостить приехали. Со временем видно станет, что делать.

– Батя, я с тобой хочу, татарву бить…

– Цыть! За мать с младшими отвечаешь! Понял? За старшего тебя назначаю. Смотри у меня! Беги, запрягай. Да гляди, ночью в полынью не влети. Зимник-то добрый нынче, но всяко на реке случается. Ай, чуть не позабыл. Липу ту великую помнишь на ручье, где в прошлый раз прятались? В самом верху в боковой ветви дуплецо у неё, снизу не видать, только сверху нащупать можно. В то дупло клад я схоронил, серебро наше. Помни. И никому даже глазом в ту сторону не моргни! Придёт время, пригодится. Всё. Дай обниму… Пора мне.

«На Руси совместный поход двух княжеств и татар против соперничавшего княжества стал известен как «Федорчукова рать», по имени татарского командующего христианина Федорчука. Войско пожгло города и сёла Тверского княжества, по выражению летописца: «просто рещи всю землю Русскую положиша пусту».

– Голосей, безбожник, где ты ходишь? Иди в детинец32 к южным воротам, там наша ватага собирается.

– Ты, воевода, не можешь не ругаться? Я свой десяток собрать пытался, да вот, один явился. Может тут уже мои корабльчии33?

– Берёза пришёл с сыном, Деян с братьями и самобрат твой тут, других не видал.

– Ну вот, а ты лаешься. Эти все не крещёны. Где ж твои вои34 «веры истинной»?

– Те, кто истинно веруют, все тут. А примазавшиеся к вере разбежались, думают, татары их не изловят.

– Неужели и Дудко пришёл, не уехал на своей кобылке?

– Зря ты, Голосей, на диакона наговор ведёшь. Он человек крепкой веры. Сам пришёл и братию привёл. Эти за веру жизнь отдадут – не отступятся! Хватит лясы точить, иди к воротам, проверь запоры, людей расставь. Как ворог появится, сразу запирай. Давай, давай, поспешай. Гонцы доложили, к закату недруги под стеною будут. Постой, своих-то чего не привёл? Кто в кремль не войдёт, все в полон пойдут.

– Вещички собирают, придут скоро. Скажи-ка, воевода, а князь-то командует? Что ты рукой машешь, неужели утёк?

– Не нашего с тобою ума княжеские дела обсуждать. Нам за город стоять надо, за семьи наши. Иди уже!

«Иван Калита, узнав о случившемся, отправился в Орду. Узбек послал на Тверь зимой 1327—1328 гг. крупное войско; московский князь шел вместе с ним. Тверское княжество подверглось сильному разорению. Александр Михайлович бежал».

– Мать, гляди-ка, свет какой позади. Что это?

– Не останавливай, сынок, то Тверь наша горит.

– Там же тятя!

– Помогут ему предки! Погоняй. Нет нам пути назад.

«Убит же был Шевкал в 6835 году. И, услышав об этом, беззаконный царь зимой послал рать на Русскую землю – пять темников, а воевода у них Федорчук, и убили они множество людей, а иных взяли в плен; а Тверь и все тверские города предали огню. Великий же князь Александр, чтобы не терпеть безбожных преследований, оставив русский великокняжеский престол и все свои наследственные владения, ушел во Псков с княгиней и детьми».

– Светлан, сынок, поди сюда, скажу чего.

– Что, мам?

– Плохи дела наши, сын. Татары по хуторам чужих выискивают, в полон берут. Не уберечься нам всем вместе, разделиться надо, глядишь, кто-то и уцелеет. Первуша с Уладой и детками успели в монастырские записаться, их, поди, не тронут. Они наших двух младшеньких Горазда и Баженку к себе берут как своих. Меня с Весёлой, Вторушей и Дарёной на монастырское подворье обещают пустить, будто я у них работница. А тебе как старшему, тут не укрыться. Вот послушай, что зятёк мой советует. Расскажи ему, Первуша.

– Был случай у нас в селе, это я ещё молодым был, – волк повадился. Решили извести. Народ собрали, по следам засекли, как он в деревню проник, обложили, и давай гонять. И вот он был, все видели, а метнулся – и нет его. Всё перевернули, в азарте напортили, поди, больше, чем тот волк ущерба нанёс. День искали – как сквозь землю! Ну, всё, упустили. Порешили, в следующий раз приваду поставить и караулить. По домам пошли. И что ты думаешь, сосед в сени заходит, а оттуда, ему промеж ног волк! И утёк. Не появился более.

– Здорово, дядька Первуша, вот это волк, так волк! Умный какой!

– Вот, Светлан, выходит, что тебя тоже обложили.

– Да убегу я, меня тятя учил в лесу жить, лучок у меня добрый, охотился уже, не пропаду.

– Тут, видишь какое дело, от татар сбежишь, так московиты или суздальцы отловят. А то и наши. Татарва просто рыщет по сёлам да заимкам, а московские хитрецы, говорят, перекупают тверичан беглых. Так свои же, наши наших и продают за недорого. Тут надобно, мне думается, как тот волк поступить – спрятаться в доме врага. Каково?

– Не очень-то я понимаю. Где ж тот дом, в котором прятаться?

– Ну, ка, думай: кто тебя ловит?

– Татары… и эти московиты с суздальцами.

– Татары тут главные, они и московских могут переловить да продать, коль пожелают. Вот в татарский стан и нужно тебе попасть.

– Где ж тот стан?

– Ай, Светлан, медленно соображаешь! Не вижу я, как тебе от полона, а то и от смерти утаиться, кроме как в татарское войско вступить.

– Да что ж это ты мне советуешь, дядька Первуша?! Они, может, тятьку моего сгубили, мамку с сестрёнками, братишками продать хотят, а ты мне такое советуешь! Я не израдец! Биться буду, как тятя, до смертного конца!

– Сынок, сынок, погоди, послушай мать. Если в войско татарское поступишь, право иметь будешь за родных вступиться, нас уж никто не тронет, если мой сын татарскому хану служит. На тебя ведь вся надежда у меня теперь, ты у нас – за отца!

– Не знал я, что так вас выручить можно, не подумал… Да как мне в то войско вступить, кто меня возьмёт? Схватят – и колодку на шею…

– Ну я же не просто так тебе сказки про волков сказываю. Есть у меня знакомый татарин, который в войско крепких парней набирает. Выручил я его однажды, можно сказать, стерво35 отвёл. Дружим с той поры.

– С татарином дружишь?

– А чего же с татарином не дружить, если он человек хороший? Вот сейчас отвезу твоих в монастырь, да поеду к нему за тебя просить. Не откажет. А ты покуда затаись на сеновале, носу не показывай, понял?

– Угу.

– Ну, всё, порешили. Прощайтесь. Духи сведут, так свидитесь.

«Когда московские и суздальские войска, усиленные монгольскими частями, приблизились к Твери, князь Александр Михайлович бежал на запад. Как Тверь, так и вся Тверская земля были безжалостно разорены захватчиками, а тысячи тверичей угнаны в плен. Некоторые из них были привезены в Китай».

Глава 5. Лира Павловна

Получается, что после разгрома Твери Светлан либо был пленён, либо добровольно примкнул к татарскому войску. Но всё это происходило на крайнем западе Великой Монгольской империи, простиравшейся на всю Евразию от самого Тихого океана до Средиземного моря. Ключом для доверия рассказу тёти Маруси о службе Светлана в Пекине я считаю наличие принципиальной возможности перемещения людей в те времена на столь великие расстояния. Последняя цитата из уважаемого источника такую возможность подтверждает, но слово «некоторые» смущает. По карте расстояние от Твери до Пекина напрямую составляет почти шесть тысяч километров! Но путь отнюдь не прям, на нём и великие горы, и широкие реки, и пустыни, а также, по моему представлению о средневековье, несчётное количество недобрых людей.

Достоверно известно, что завоевательные походы на этой территории происходили, и войска перемещались на невозможные по нашим меркам расстояния. Конечно, проезжали эти расстояния и гонцы с посланиями великого хана. Купеческие караваны неспешно брели, но они-то были богаты и могли себе позволить достойное обеспечение в пути. Но могли ли выдержать такой путь пленные, рабы или неопытные новобранцы из оседлых народов, не привычных к дальним странствиям?

По возвращению во Владивосток звоню другу историку. Он, как всегда, выручает.

– Я сам в этом не сведущ. Тебе нужно к Трубенковой. Помнится, у неё диссертация на тему путей между Юань и Золотой Ордой. Ты прежде поищи в интернете, может, с ней и сталкиваться не придётся. Дамочка умная, но ершистая, под какое настроение попадёшь, а то и разговаривать не станет.

Я отыскал (в «тырнете» всё есть!): «Трубенкова Л. П. Варианты караванных путей между империей Юань и Золотой Ордой по ираноязычным и тюркоязычным средневековым источникам. Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук». Но радость была преждевременной. В работе подробно разбирались первоисточники на разных языках, варианты перевода тех или иных фраз разными авторами, ошибки и неточности перевода и, собственно, это была работа не о путях, а об уточнении смыслов отдельных указаний на эти пути. Мозг заклинило от обилия незнакомых терминов, ссылок, цитат на азиатских языках и просто от «нечеловеческой» манеры написания научных работ. Нужно говорить с автором.

Отыскал адрес электронной почты, написал, получил краткий ответ: «Приезжайте во вторник. Кабинет 204».

Филолог Трубенкова, встретившая меня на лестничной площадке второго этажа, оказалась весьма некрасивой молодой женщиной. Нет, у неё была ладненькая привлекательная фигура, вьющиеся каштановые волосы (впрочем, может быть, и крашенные, кто их разберёт), но лицо… Аккуратный подбородок, чувственные губы, а верхняя часть будто приклеена от другого человека, причём, мужского пола: грубые брови и большой горбатый нос. Взгляд на неё вызывал чувство оторопи и одновременно жалости. У меня такие женщины ассоциируются с подбитой птицей. Она, конечно, знает свою обречённость, видит реакцию мужчин, но выносит это стойко. Видимо, привыкла или, точнее, свыклась. Отсюда её делано-независимое отношение с мужчинами. Что ж, понять можно. Может быть, некрасивость скрасила бы улыбка, но дама нечасто ею пользуется, предпочитая строго выглядывать из своей «улитки», где она скрывается от недоброго внешнего мира. Тем не менее, со мной она оказалась приветлива (может быть из-за моего возраста?)

– Меня зовут Лира Павловна.

– Лера, – не расслышал я, – то есть, Валерия?

– Нет, музыкальный инструмент. Лира.

– Родители музыканты? – не удержался я.

– Мама – фанатка классической музыки. Она вообще хотела назвать меня Доремой – по трём нотам.

– Вот интересно, а вы стали филологом, да ещё специалистом в столь редких языках.

– Ну какие же они редкие? На тюркских и иранских языках полмира говорит.

– Но почему именно эти?

– Его величество случай. В детстве соседями были многодетные семьи таджиков, отсюда интерес к иранским языкам. А тюркские в придачу. Так о чём вы хотели меня спросить?

– Мне хотелось бы уточнить, возможно ли было в четырнадцатом веке пройти пешком или проехать из Руси в Китай.

– Ну, конечно, можно было. Задайте вопрос Википедии, зачем вам я?

– Вы же специалист…

– И вы думаете, что специалисты только и ждут, чтобы их спрашивали о том, что написано в школьных учебниках? Извините, у меня немного свободного времени.

– Да смотрел я Википедию! Там крайне мало и непонятно.

– Зачем вам это?

– Понимаете, есть семейная легенда, якобы наш предок во времена Золотой Орды попал на службу в монгольскую столицу. И я хочу выяснить, возможно ли было в принципе подобное перемещение в те времена. Тогда можно предполагать или отрицать возможность этой службы.

– Странный ход мысли. Всё-таки, вы не шерстили литературу, или делали это «не с того конца». Факт существования «Русского полка» в Ханбалыке широко известен. Надеюсь, вы знаете, что Ханбалык36 – столица Юань, то есть, Монгольской империи?

– Да, знаю, теперь это Пекин.

– Положительно. К слову, а знаете ли вы, когда появилось название «Золотая Орда»?

– Наверно… примерно в средине тринадцатого века, когда монголы завоевали Русь и территории рядом с ней.

– Отнюдь! Впервые название «Золотая Орда» было употреблено в 1566 году! К тому времени уже не существовало и самого государства, которое так назвали.

– А как же называли раньше? Везде написано «Золотая Орда».

– Только с девятнадцатого века этот термин закрепился в историографии для обозначения Улуса Джучи или его западной части со столицей в Сарае. Надеюсь, вам известно, что Сарай – не строение в сельском дворе, а город в низовьях Волги в те самые монгольские времена? – Лира Павловна несколько язвительно усмехнулась. – Кстати, монголов на Руси называли татарами. А ордой называли войско. Как ваш процессор, не перегревается?

Едкая особа, – подумалось мне, – но другой не предвидится. Нужно попытаться узнать у неё хоть что-то.

– Лира Павловна, а давайте пойдём куда-нибудь, где есть уютные столики? Остудим процессоры, побеседуем спокойно, не на ходу. Что же мы прямо в коридоре обсуждаем сложные исторические события…

– Да ладно вам, какие «события»? Это лишь термины. Пойдёмте лучше в кабинет, у меня там чайник и булочки. И стол вполне уютный. Не обижайтесь, ладно?

– Вас злят мужчины, незнающие историю?

– С чего вы взяли? Историю вообще никто не знает.

– А как же специалисты, доктора, профессора?

– Каждый знает свою часть. Всю историю никто не осилит.

– Значит, вас злят просто мужчины? – ляпнул я и испугался, что теперь она точно обидится и выгонит меня к чёртовой матери. И будет права. И кто меня за язык дёрнул?

Лира Павловна внимательно посмотрела мне в глаза.

– Вам это действительно интересно, или вы так пытаетесь обратить на себя внимание? Меня злят глупые мужчины.

Пауза затянулась. Лира Павловна повернулась и пошла в кабинет.

– Не отставайте, – бросила она через плечо. – Для вашего успокоения скажу, что глупых женщин я не люблю ещё больше. Так что у вас шанс есть. Присаживайтесь.

А она непростая штучка! Похоже, умница. Только раненая.

– Вот, пейте, ешьте, остужайтесь, – Лира Павловна снова приняла дружелюбный вид. – Прежде чем я стану вам рассказывать, всё-таки, скажите правду, для чего вам нужны эти сведения? Ведёте блог, страницу в соцсетях?

– О, нет. Зря вы так подумали. Мне не для пиара. В первую очередь для родных. А ещё «первее» – для тёти Маруси, – я невольно улыбнулся, вспомнив её «Мишутка». – Ей под сто лет. Она и рассказала мне легенду про предка.

– Под сто лет!

– Да. И представьте, в совершенно здравом уме, и всю родню держит как в упряжке. Все слушаются и почитают!

– И что же она вам рассказала, если не секрет?

Я пересказал, не вдаваясь в подробности.

– Ну, что ж, вполне вероятная история с точки зрения современных исторических знаний. Монголы первым делом наладили связь – дороги со станциями «ямами», отсюда, кстати, «исконно русское» слово «ямщик». Гонцы носились по степным путям со скоростью двести пятьдесят километров в сутки! Купцы ездили со своими караванами беспрепятственно и безбоязненно из Европы в Юань, то есть на территорию современного Китая. А войска перемещались с фантастической для всех иных народов скоростью и на любые расстояния.

– Ну, всё равно, зачем им на Дальнем Востоке русские, здесь и китайцев полно.

– Вот для завоевания Южного Китая, других стран и народов Азии и нужны были люди. Вам, наверно, известно, что самих монголов было не так уж много. Все завоёванные страны кроме ежегодной дани обязаны были поставлять для нужд империи войска. Русские княжества тоже поставляли в обязательном порядке. Кроме того, во время карательных походов за различные неповиновения монголы брали много пленников, часть из которых, опять же, попадала в регулярную армию.

– Вы сказали «русский полк». Неужели так много русских было в монгольской столице – целая тысяча?

– Гораздо больше! Много тысяч. У меня тут… – она полезла в книжный шкаф, – вот, давно нужно было вернуть в библиотеку, видно, вас ждала. Полистайте. Но прежде дайте свой адрес, я вам скину, что у меня есть по русскому полку в электронном виде.

Я, признаться, с трепетом держал старинную книжку «Живая старина. Периодическое издание отделения этнографии Имераторскаго Русскаго Географическаго общества» за 1894 год. На странице 65: «Русь и Асы в Китае, на Балканском полуострове в Румынии и в Угорщине в XIII—XIV в.»

– Вы имеете в виду вот это? – показываю Лире Павловне.