Полная версия

Полная версияРечевой поступок: риторический и методический аспекты

Возвращаясь к аналогии между «добрым» и «желтым», мы показываем, что человек, называя предмет желтым, не оценивает его, а констатирует присущность этого свойства предмету. И если это значение слова «желтый» понимается одинаково, то разногласия между участниками коммуникации не возникнет. Слово «добро» оценочное, модальное, поэтому при выражении своего отношения к кому-либо или чему-либо могут возникнуть «моральные разногласия». Подобная ситуация имела место на наших занятиях, когда необходимо было определить качество речевого поступка, что, на наш взгляд, свидетельствовало о разном представлении добра и уровне развития нравственного сознания.

В связи с обозначенной выше проблемой (уровень нравственного сознания) обратимся к исследованию В.П. Болотова, который рассматривает проблему поступка в этике и определяет три уровня этического отношения: 1) общий уровень этического отношения предполагает соотношение морали и нравственности, соотношение конкретно-исторической системы моральных принципов с их практическим осуществлением; 2) соотношение мотива и поступка – это наиболее простое этическое отношение на уровне единичного; 3) соотношение норм морали с поведением людей как уровень особенного [51]. Однако заметим, что второй уровень (соотношение мотива и поступка), по нашему мнению, является важнейшим этапом, определяющим поведение человека как на общем, так и на особенном уровне.

Уровень нравственного отношения к окружающим, к миру, их оценки во многом зависит от нравственной установки, причины появления которой в сознании людей объясняют по-разному: свобода морального выбора; установка заложена в природе человека в готовом виде; возведение нравственности к сверхъестественному личному началу; трактовка происхождения, содержания и функционирования нравственных установок есть результат социальной детерминации. Однако эти теории, по свидетельству исследователей, в чистом виде реализуются очень редко. В нашей практике нравственная установка на тот или иной речевой поступок нередко в основе своей была обусловлена природной или социальной детерминацией либо Божественной волей (об этом свидетельствовала тематика выступлений студентов, например, о вере в Бога, о милосердии или о пробках на дороге).

Согласимся с тем, что «Добро есть X» в нормативном контексте представляет собою осознанное выражение общей ценностной позиции, которая в неосознанном (или недостаточно рефлектированном) виде существует в «душе человека еще до экспликации». Правда, Л. В. Максимов настаивает на позиции о добре, а не знании о добре, в то же время делает акцент на том, что содержание «добра» есть результат, итог особого рода познания [208, с. 29]. Полагаем, в этом есть доля противоречия, так как познание и знание обозначают совокупность сведений в какой-нибудь области[12].

Нам близка точка зрения Д.В. Смирнова, считающего, что, «если рассматривать добро в ограниченном смысле, учитывая при этом историческое развитие понятия, оно может быть определено как особый термин, используемый для обозначения предполагаемой конечной цели, к которой должно быть направлено нравственно положительное действие, а вместе с тем – как указание на особую характеристику такого действия» [295, т. XV].

Итак, понятие добро в деятельностном контексте представим как делание добра, то есть совершение добродетельных поступков, в том числе речевых поступков, направленных на благо, иначе говоря, поступать гуманно.

Процесс познания сопровождается рефлексией, тем более когда мы имеем в виду размышления о добре и зле. «Познай самого себя!» – говорил Сократ. Кант призывал: «Познай (исследуй, постигай) самого себя не по твоему физическому совершенству… а по моральному совершенству… познай свое сердце: доброе ли оно или злое, чист ли источник твоих поступков или нет…». «Начало всякой человеческой мудрости есть моральное самопознание, стремящееся проникнуть в трудно измеряемые глубины (бездну) сердца» [133, с. 248]. Что имеют в виду мыслители, когда говорят о проникновении в глубины души, сердца?

Рассмотрим важную для речевого поступка категорию – категорию совести, которая, как проблема научного исследования, долгое время была в забвении. Особенно актуальной она стала в последние два десятилетия[13]. Заметим, что в науке нет единого мнения относительно природы данного феномена, его специфики.

Совесть как способность распознавать качество поступка

Можно ли изучать совесть научным путем? Главная трудность состоит в том, что моральные переживания, которые всем знакомы не понаслышке, не поддаются объективному наблюдению.

Представим, с опорой на работу В. В. Комарова [148], основные вехи истории слова «совесть», происхождение которого до сих пор вызывает споры ученых. Так, у древних греков не было слова для обозначения совести, греческих героев терзает не совесть, а страх перед местью Богов. Но греческие мыслители использовали термины, отчасти заменявшие, отчасти близко соприкасающиеся по смыслу с понятием совести. В ранний период оно было выражено словами «айдось» (стыд перед другими, боязнь нанести им ущерб, не оказать им достаточного почтения) и «айсхюне» (стыдливость или застенчивость, то есть боязнь оказаться в ложном положении перед другими).

О совести как о внутренне присущем человеку качестве одним из первых говорил Сократ, который, как известно, считал, что источником нравственных суждений человека является его самопознание. Платон в своих этических диалогах предлагает развивать у людей стыдливость. Нравственность и совесть, по Платону, – понятия врожденные, имеющие корни за пределами чувственного познания и находящиеся в мире идей.

В отличие от Платона, Демокрит рассматривал совесть не как абстрактную идею, а как свойство конкретного индивида, вступившего в отношения с другими людьми, взяв за основу самоконтроль человеческого поведения. По мнению Демокрита, понятие совести должно основываться на внутренних убеждениях личности. В своих этических воззрениях Демокрит часто возвращается к мысли о самоконтроле человеком своего поведения, чувств и мыслей, к тому, что человеку более всего следует стыдиться самого себя и одинаково не делать ничего дурного, остается ли оно никому не известным, или о нем узнают все.

Аристотель рассматривал вопросы совести и стыда в тесной связи с вопросами общественной жизни людей. Аристотель прямо указывает на невозможность появления этого чувства у человека вне общества, считая, что никто не стыдится младенцев и животных и что стыд, который ощущается нами в присутствии других людей, как раз соизмеряется тем уважением, которое мы имеем к их мнению.

Философы-стоики Рима в своих этических концепциях уделили большое внимание проблеме совести. Так, по мнению Цицерона, совесть нельзя ни устранить, ни уничтожить; от требований ее нельзя отступить ни на шаг; следует воздерживаться от действий даже при сомнении в их правильности. Если же устраняют совесть, то общественные связи разрушаются. Источник и основание совести он видел в Боге. Философско-религиозное понятие морали Цицерон основывал на концепции всеобщего согласия людей и врожденных понятий.

Луций Анней Сенека, основатель римского стоицизма, называл совесть святым духом, обитающем в нас для того, чтобы творить суд и наказание. Нравственность, согласно Сенеке, внутри нас и не зависит от внешнего мира.

Для Эпиктета совесть является важнейшим критерием правильной жизни, который присущ исключительно человеку. Для того чтобы развить совесть, Эпиктет рекомендовал приобрести меру добра и зла, причем добро безопасно, внушает уважение и доставляет постоянное благо. Если человек использует эту меру в жизни, то он становится мудрым.

Марк Аврелий рассматривает совесть как высший критерий оценки тех или иных нравственных понятий. Совесть у Марка Аврелия тесно связана с разумом, поэтому нравственная оценка поступков прямо вытекает из их здравого смысла.

Нравственные учения стоиков оказали весьма сильное влияние на христианскую этику и религиозную философию. В религиозной философии совесть, как и вся мораль, считается имеющей божественное происхождение.

В схоластической философской системе Фомы Аквинского совесть понимается как интуитивная способность различения добра и зла, как «правота сердца». Выступая как способность практического разума, совесть проявляет себя как переживание и расположенность к добру. Когда человек судит свои поступки и намерения, свидетелем и судьей, согласно Фоме Аквинскому, выступает совесть.

Наше традиционное представление о совести справедливо сводится к моральной категории: «Совесть – это этическая категория, выражающая высшую форму способности личности к моральному самоконтролю, сторону ее самосознания. Совесть включает и самооценку уже совершенных действий на основе понимания человеком своей ответственности перед обществом. Совесть, кроме того, предполагает способность индивида критически относиться к своим и чужим мнениям в соответствии с объективными потребностями общества, а также ответственность человека не только за собственные действия, но и за все то, что происходит вокруг него» [402]. В Новой философской энциклопедии (2010 г.) Р. Г. Апресян соотносит совесть с чувствами ответственности и долга, как «способность человека, критически оценивая себя, осознать и переживать свое несоответствие должному – неиспол-ненность долга» [19, с. 585]. Совесть определяется также как «чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми, обществом» (Ожегов С. И.), как основная категория духовной нравственности, внутренний критерий добродетели (Ю. В. Рождественский).

На наш взгляд, довольно емкое определение совести, точно передающее сущность понятия, дает В. И. Даль: совесть – это «нравственное чутье… в человеке, внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла».

Проследим, какие метафоры использовались мыслителями разных эпох при определении совести.

Совесть – это правильный суд доброго человека (Аристотель).

Самое главное украшение – чистая совесть (Цицерон).

Закон, живущий в нас, называется совестью. Совесть есть, собственно, применение наших поступков к этому закону (И. Кант).

Совесть – это наш внутренний судья, безошибочно свидетельствующий о том, насколько наши поступки заслуживают уважения или порицания наших ближних (П. Гольбах).

Совесть – это память общества, усвояемая отдельным лицом (Л.Н. Толстой).

Совесть – это социальный стыд, а стыд – это природная совесть (В. С. Соловьев).

Педантичному моралисту можно сказать, что совесть – это моральный светильник, озаряющий хороший путь; но когда сворачивают на плохой, то его разбивают (Гегель).

Моя совесть есть не что иное, как мое Я, ставящее себя на место оскорбленного Ты… (Л. Фейербах).

Совесть представляет вещи иначе, чем они кажутся; она микроскоп, который увеличивает их для того, чтобы сделать отчетливыми и заметными для наших притупившихся чувств. Она – метафизика сердца (Л. Фейербах).

Совесть – это эмоциональный страж убеждений (В. А. Сухомлинский).

Совесть есть первый и глубочайший источник чувства ответственности, живой и могущественный источник справедливости (И. Ильин).

Совесть – то внутреннее чувство, которое повелевает поступать в соответствии с идеалом добра (Я. А. Мильнер-Иринин).

У авторов приведенных выше высказываний совесть ассоциируется с нравственным судом, внутренним чувством; моральным светильником; источником ответственности и справедливости; судьей, законом, стражем, стыдом, добром, украшением, сердцем.

Совесть – это такая сущность, которая ассоциируется в нашем сознании с душой («тайник души», «бессмертное духовное существо», «душевные и духовные качества человека») либо с сердцем, часто мы говорим: болит душа, сердце; на душе, на сердце неспокойно; взять грех на душу – значит поступить не по совести; покривить душой – совершить сделку с совестью, поступить против совести; рад бы сердцем, да душа не принимает; сердце души бережет т. и.

Как видим, при описании состояния, настроения человека, его чувств, внутренних переживаний мы используем понятия душа, совесть, сердце в качестве синонимов, что свидетельствует об их семантической близости, действительно, все они являются «представителями нравственного». Существует мнение, что «нравственная целостность совершенно определенно связывается с познавательной способностью в учении о “сердце”» [306, с. 19]. Однако, на наш взгляд, при рассмотрении речевого поступка приоритетной нравственной категорией является совесть: мы говорим, ведем внутренний диалог с совестью, а не с сердцем и душой; мы теряем совесть; нас совесть мучит, терзает, грызет, судит и т. п. Именно совесть побуждает нас совершать те или иные речевые поступки либо «отвращает» нас от них, «то, что открывается нам благодаря совести, еще не осуществлено, поскольку его реализация лишь предстоит» [335].

Несколько необычна позиция исследователей, сравнивающих совесть с неким автоматическим процессором, внедренным в человеческое существо, «этот процессор регулирует наши поступки и порождает субъективный план такого регулирования – моральные терзания» [188]. Небезынтересны попытки ученых, опираясь на математические вычисления, делать предсказания, станет ли интенция индивида реальной готовностью превратить свое намерение в реальное действие или нет.

Существует также мнение о том, что совесть – это некая инстанция, перед которой мы несем ответственность, причем, замечает Франкл, совесть – это предпоследняя инстанция, высшей же является Бог [335]. «Совесть – это внутренний голос, предупреждающий, что за нами кто-то следит», – полагает Г. Менкен. Подобной точки зрения придерживается А. Лихачев, считающий, что основу нравственного поведения составляет совесть, определяемая как нравственное самосознание, а самосознание является исходной способностью человека воспринимать самого себя, в том числе и свой внутренний мир как объект [193].

Франкл утверждает, что истоки совести восходят к бессознательному, «сознанию открыто сущее, совести же открыто не сущее, а скорее, напротив, то, что еще не существует, а лишь должно существовать. Это должное не является существующим, оно лишь должно быть осуществлено; это не действительность, а лишь возможность (конечно, при этом эта простая возможность вместе с тем в более высоком моральном смысле представляет собой необходимость).

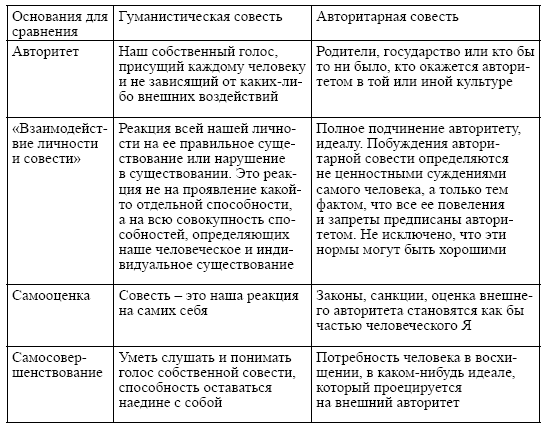

Особый подход к трактовке понятия совесть мы видим у Э. Фромма, который, понимая, что «совесть во всех своих эмпирических проявлениях явление весьма сложное и напутанное», предлагает разграничивать «авторитарную» и «гуманистическую» совесть. В целях более наглядного представления отразим в таблице их основные различия, условно обозначив рубрики: авторитет, «взаимодействие личности и совести», самооценка и самосовершенствование [336] (см. табл. 3).

Таблица 3

Совесть гуманистическая и авторитарная (по Э. Фромму)

Э. Фромм замечает, что «на самом деле, в реальности авторитарная и гуманистическая совесть не являются взаимоисключающими. Напротив, реально каждый человек обладает обоими типами совести. Проблема в том, чтобы распознать и сопоставить силу каждой из них и их взаимоотношение» [336, с. 238–239].

Необходимо отметить, что Э. Фромм обращается к этическим проблемам поступка не только как философ, но и как психоаналитик: для изучения личности «необходимо рассматривать ее через призму этических проблем; этические ценности определяют наши действия, оказывают влияние на духовное здоровье» [там же, с. 5]. Согласимся с автором в таком подходе к изучению личности, однако, возвращаясь к вопросу о речевом поступке, выскажем следующее мнение: в педагогическом (и не только) общении огромную роль играют примеры («авторитеты») тех педагогов (да и вообще взрослых), которые совершают достойные речевые поступки и являются своеобразным образцом для подражания. В подтверждение этой мысли приведем высказывание И. С. Кона, который утверждал, что «моральное сознание требует абсолютов и предполагает жесткую поляризацию добра и зла» [149, с. 50].

Почему человек в определенных ситуациях накладывает запрет на удовольствия, выгоду и выбирает не самый лучший для себя вариант? На этот вопрос отвечает академик Р. X. Шакуров, который считает, что «внутренним источником нравственной активности человека являются его потребности», и, чтобы определить истоки подобных поступков, необходимо проследить психогенез совести начиная с младенческого периода развития человека [344, с. 7]. Группа ученых под руководством Р. X. Шакурова проводит эксперимент в течение многих лет и приходит к выводу, что в психогенезе совести выделяются три основных этапа, которые, в свою очередь, распадаются на несколько фаз. На первом этапе эмоционального единения ребенка с близкими возникают чувства доверия, привязанности, любви. Так, по данным исследователей, в первой половине второго месяца жизни ребенок положительно-эмоционально реагирует на лицо взрослого – «комплекс оживления» (заметим, М. И. Лисина назвала этот период первой фазой общения и зафиксировала его в два с половиной месяца жизни ребенка).

На втором году жизни детей появляется реакция на похвалу, ребенок начинает эмоционально реагировать на оценочную, знаковую, прежде всего словесную форму выражения отношений со стороны близких. В этом возрасте у человека возникает идеал-эталон. «В составе эталонов, – пишет Р. X. Шакуров, – содержатся зародыши всех трех компонентов будущего нравственного понятия – знаковый, когнитивно-содержательный и эмоционально-ценностный (оценочный)» [344, с. 10]. Согласимся с автором, что главную роль в формировании эталонов играет косвенная оценка со стороны взрослых, направленная на действия и поступки других людей, чаще на персонажей литературных произведений и фольклора. Эта идея реализована нами в специальном пособии для детей дошкольного возраста[14]. Таким образом от двух до четырех лет у ребенка зарождается чувство гордости и стыда – второй этап психогенезиса совести.

На третьем этапе наметившиеся линии развития обретают новое качество, которое выражается «прежде всего в автономизации нравственного сознания и поведения». По словам Р.Х. Шакурова, «все те процессы, которые составляют содержание автономизации, зарождаются на предыдущих этапах. Автономизация связана: а) со стабилизацией поведения ребенка, являющегося предметом гордости; б) переносом его на новые ситуации (генерализация) и в) интериоризацией. Эти изменения проявляются у детей как тенденции и будут иметь продолжение в более старшем возрасте» [344, с. 11–12].

Выдвинутая Р. X. Шакуровым теория в целом нами принимается, однако возникает вопрос: совесть нужно воспринимать как данность или как приобретенное свойство (качество). Автор считает «глубоко ошибочным прямое выведение нравственных мотивов из биологических структур», провозглашая тезис, что «к пятилетнему возрасту основные элементы будущей совести (выделено нами. – 3. К.) не только зарождаются, но и формируются» [344, с. 14]. На основе этой концепции, полагаем, можно разработать конструктивные приемы и формы работы с детьми дошкольного возраста, развивая их нравственные качества.

Заметим, что в последние годы ведутся исследования совести как психологической категории и анализируется процесс ее трансформации под влиянием религиозности испытуемых, а также изучаются состояния совести лиц с различным духовным опытом[15].

К концу 80-х годов XX века происходит восстановление разорванных связей с религиозно-философской этикой. Известно, что стержнем русского философского мышления и русского мировоззрения в целом является религиозная этика: вспомним Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, В. С. Соловьева и др., что особенно ярко проявилось в «моральной проповеди» Л.Н. Толстого [334, с. 152]. В XX–XXI вв. в религиозной философии становится более заметным центральное положение человека по отношению к Богу, с одной стороны, и к окружающему миру – с другой.

Рассмотрим подход к толкованию слова «совесть» в современном православии, где совесть причисляется к категории нравственного сознания. Архимандрит Платон (Игумнов) пишет: «Совесть относится к наиболее глубоким и ярким проявлениям человеческого нравственного опыта. Она представляет собой ту замечательную способность души, с помощью которой в каждой отдельной личности преломляется общечеловеческое нравственное сознание с его аксиомами естественного нравственного закона. Поэтому именно личная совесть, а не что другое, что находится во власти самого человека, должна явиться связующим звеном двух важнейших экзистенциональных реальностей: нравственного порядка в душе и нравственного порядка во всем окружающем мире» [123].

Совесть признается в православии как внутренний закон, как голос Божий, благодаря которому человек может судить о положительном или отрицательном достоинстве своих поступков. Рассматривая вопрос теории совести, представители духовенства отмечают сложную иерархическую структуру совести, динамичность и многогранность ее проявлений [123, с. 271].

Значимой для нашего исследования является деятельностный подход к описанию совести. Архимандрит Платон выражает точку зрения современных православных богословов, которые придерживаются мнения, что совесть – «это выражение всего нравственно-психологического функционирования личности, а не какая-то изолированная способность». Так, автор рассматривает функционирование (деятельность) совести, включающей участие ума, чувства и воли. Поясняет это так: «Ум взвешивает и оценивает альтернативные возможности, анализирует нравственное достоинство мотивов и намерений, чтобы решить, как поступить, или чтобы обсудить уже совершенные поступки. Однако совесть является не только нравственным сознанием, но и нравственным переживанием всего того, что подлежит этической оценке. Чувства умиротворения и радости чистой совести или чувства вины и тревоги нечистой совести указывают на участие эмоций в функционировании совести. Наконец, совесть не может осуществлять своих функций без участия воли, которая помогает ей активно осудить зло и обязывает исполнять то, что ею одобрено и принято. Благодаря содействию воли, решения совести приобретают императивный характер» [123]. Иначе говоря, совесть представляется в трех измерениях: как нравственное сознание, как нравственное переживание и как волевая способность.

Обозначим функции совести, которые выделяются в учебной программе по нравственному богословию Московской духовной академии: законодательная, судебная и исполнительская (вспомним метафоры в определении совести – закон, суд, судья, источник ответственности). Законодательная функция совести состоит в том, что санкционированные ею требования справедливого и честного отношения к жизни имеют абсолютный характер; в судебной функции проявляется достоинство совести и заключается в том, что голос совести, обвиняющий за злые дела, всегда правдив, категоричен и неподкупен; свобода совести предполагает ее исполнительскую функцию и проявляется в том, что ничто не может поколебать совесть, сознающую свою правоту [319].

Р. Г. Апресян называет такие функции совести, как познавательная, императивная и оценочная, при этом отмечает, что «зрелая совесть» сопряжена со способностями человека быть ответственным и исполнять свой долг [19].

Провозглашаемые современными теоретиками религиозной философии идеи явно свидетельствуют об их обращенности к человеку, окружающему миру, духовной культуре. Поступок (и речевой поступок) есть одно из проявлений духовной культуры личности, центром содержательных категорий которой является мораль, а также нравственность и этика (Ю. В. Рождественский дифференцирует эти понятия). По словам Ю.В. Рождественского, «духовная культура истолковывает отношения человека к себе подобным, к миру и самому себе» [271, с. 85]. Целью любой морали является благо. Понятие «благо», считает ученый, определяется из опыта, закрепляется в словесно выраженных моральных нормах – отдельных сентенциях. «Сентенции, – пишет Ю.В. Рождественский, – даны человеку в виде механической суммы, совокупности. Но система смысла, содержащаяся в этой совокупности, как правило, не дана отдельному человеку и не является жестко связанной логическими отношениями. Поэтому при формировании поступков человек может избирать какое-либо правило, которое он применяет к данной ситуации. При этом он осуществляет нравственный выбор, который может обосновать нравственным суждением, в основе своей эвристическим» [там же, с. 87].

Несмотря на различие во взглядах исследователей, очевидно то, что категории добра (блага, добродетели) и совести являются основными нравственными категориями, свидетельствующими об уровне развития духовной культуры личности, развитие которой не только возможно, но необходимо.