Полная версия

Полная версияРечевой поступок: риторический и методический аспекты

Поступок современные исследователи рассматривают в событии, которое «открывается в поступке». Так, С. В. Соловьева анализирует поступок как явление онтологическое[7] и интеллигибельное[8] и приходит к выводу, что поступок и есть событие. Рассуждения автора о событии как о поступке позволили актуализировать важные для нашего исследования идеи: поступок выступает актом соединения мира культуры («собрание результатов нашей деятельности») и мира жизни («творчество, переживание, уникальность»), «поступок становится местом собирания многообразия сущего, придания ему единства» [297, с. 16].

Поступок как событие человеческого бытия – личностно ответственное действие, «этическое отношение, которое характеризуется личностным единством мотива и способа его реализации» [51, с. 10]. Поступки имеют не случайный характер, воплощают в себе нравственные категории и способны влиять на развитие личности и мира, в котором она бытует.

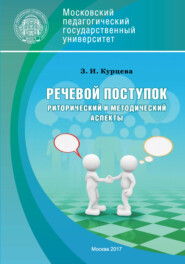

Важным компонентом поступка как события является моральная оценка, М. М. Бахтин утверждал, что «оценка значимости суждения – необходимый момент в составе поступка». Оценку можно представить в соотношении побуждения и результата: побуждение осталось нереализованным побуждением (отсутствие результата), либо побуждение было представлено в реальном результате. Однако реальный результат может быть противоположным замысленному побуждению. Ф. А. Селиванов предлагает два варианта развития событий, которые мы для большей наглядности представим в рисунках (см. схемы 2 и 3) [286].

Схема 2

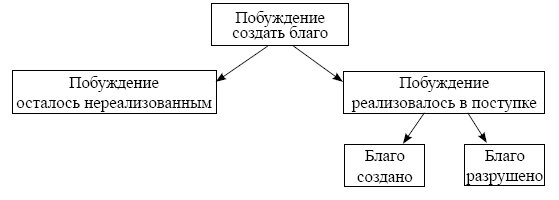

Схема 3

Прокомментируем предложенные выше схемы.

На схеме 2, по Ф. А. Селиванову, субъект либо не приложил никаких усилий, чтобы побуждение осуществилось, либо «побуждение не воплотилось в результат не потому, что не было волевых усилий, а потому, что не хватило знаний, умений, необходимых для данного дела». Может, как полагает автор, возникнуть результат, противоположный побуждению, – разрушение блага из-за непредусмотрительности, недостаточного уровня знаний, умений и т. п., по пословице – «Благими намерениями вымощена дорога в ад» [286].

На схеме 3 субъект имел умысел (прямой или косвенный) разрушить благо, и благо было разрушено. Здесь также имеется совпадение мотива и результата. Однако случается, что субъект имел побуждение, направленное на разрушение того, что является благом, но замысел не осуществил: может быть, потому, что не решился, а может быть потому, что злое побуждение было вытеснено добрым [286]. Случай, если злое побуждение было вытеснено добрым, свидетельствует, на наш взгляд, о том, что побуждение стало другим, и это будет соответствовать схеме 2.

Если «субъект стремился разрушить благо, но в игре событий или из-за его ошибочного мнения о ситуации благо не уничтожено», считает Ф. А. Селиванов, может быть создано другое благо («Все хорошо, что хорошо кончается»).

Оценка поступков в случае достижения противоположного результата может быть следующей: в первой ситуации (схема 2) благие намерения адресанта оцениваются, естественно, позитивно, но в результате благо разрушено, следовательно, совершенный поступок для адресата – безнравственный вследствие того, что совершающий поступок не смог объективно оценить ситуацию и действовать в соответствии с ней.

Во втором случае субъект имеет безнравственные побуждения и совершает поступок безнравственный, однако результат его действий при отрицательном результате адресат оценивает как позитивный, нравственный.

Итак, оценку поступка осуществляет прежде всего адресат, но и самооценка также имеет отношение к определению качества поступка.

Размышления философов, рассматривающих этическую сторону деятельности, коммуникации, поступок как событие и моральную оценку поступка, как видим, основаны на нравственной категории блага, добра, «от которой зависит вся этика» (Дж. Мур), и базируются на следующих общих принципах:

принцип разумного, благого и должного;

принцип ответственности (личностно ответственное действие);

принцип прагматического подхода к анализу конкретной сферы человеческой коммуникации.

Мы выяснили, что речевой поступок человека неразрывно связан с социальной средой, в которой личность развивается. М. М. Бахтин в своих размышлениях о взаимосвязи речевого поведения человека и социальной группы пишет, что «все словесное в поведении человека (равно и внешняя и внутренняя речь) ни в коем случае не может быть отнесено на счет изолированно взятого единичного субъекта, оно принадлежит не ему, а его социальной группе (его социальному окружению)» [38, с. 85]. В то же время ученый замечает, что существует «житейская идеология», т. е. внутренняя и внешняя речь, «проникающая насквозь все наше поведение», которая «в некоторых отношениях более чутка, отзывчива, нервна и подвижна, чем идеология оформившаяся, “официальная”» [там же, с. 87].

Важным для нашего исследования является суждение, которое высказывает А. А. Гусейнов: «Нравственность <…>, обнаруживая свою действенность в форме внутреннего достоинства личности, которое не умещается в отдельные поступки, предшествует им, составляя условие их возможности, и потому само заслуживает безусловного уважения. Невозможность отдельных моральных поступков компенсируется тем, что мораль, словно магнит, создает поле напряжения, притягивающее к себе все поступки». Поэтому влияние поступков педагога на учащихся очевидно.

Таким образом, речевые поступки отдельной личности могут оказывать и оказывают существенное влияние на речевые поступки членов социальной группы, в нашем случае – на речевые поступки учащихся.

Философия, риторика, поступок

Понятие этики связано не только с философией, но и риторикой. Среди античных риторов нередко возникал спор: принадлежностью какой науки (философии или риторики) является этика, какая из них исследует и формирует нравственные качества, добродетели личности? Заметим, что и сегодня бытует мнение, что «риторика – составная часть философии» [317, с. 241].

Рассмотренная выше идея дискурсивной этики также вызывала вопросы и недоумения противников этого философского направления. Так, Х.-М. Баумгартнер на рубеже XX–XXI веков удивлялся, как моральная идея может быть соединена «с практикой бесконечной говорильни»: «Не может быть, чтобы человек, постоянно дискутирующий и опутывающий своими дискурсами других, а также вовлекаемый другими в дискурс, воспринимался как подлинно нравственный субъект» (цит. по А. В. Назарчуку [232, с. 22]).

Выступающий, обращаясь к публике, убеждая, призывая народ к совершению каких-либо действий, несет моральную ответственность за совершаемые речевые действия, иначе говоря, он совершает поступок. Древние философы и риторы, рассуждая об облике оратора, спорили о том, какой науке принадлежит этическое начало: философии или риторике.

Так, Цицерон, излагая спор философов и риторов, писал, что философы пренебрегли красноречием, ораторы – мудростью, хотя могли бы черпать знания из общего источника. В трактате «Об ораторе» он предлагает рассуждения Красса: «Кому, например, не известно, что высшая сила оратора в том, чтобы воспламенять сердца людей гневом, или ненавистью, или скорбью, а от этих порывов вновь обращать к кротости и жалости? Но достичь этого красноречия может только тот, кто глубоко познал человеческую природу, человеческую душу и причины, заставляющие ее вспыхивать и успокаиваться. Между тем вся эта область считается достоянием философов. И мой совет оратору – против этого не спорить…» В то же время далее он замечает: «Конечно, если по ходу речи понадобятся так называемые общие места, что случается очень часто, и придется говорить о бессмертных богах, о благочестии, о согласии, о дружбе, об общечеловеческом праве, о справедливости, об умеренности, о величии души и вообще о других добродетелях, то все гимнасии и все училища философов, чего доброго, поднимут крик, что все это их собственность, что ни до чего тут оратору нет дела <…> но зато уж оратору никак нельзя отказать в том преимуществе, что те самые вопросы, о которых философы разглагольствуют бессильно и бледно, он умеет поставить и обсудить со всей возможной выразительностью и приятностью» [340, с. 174–175].

Цицерон не мог не сказать, что оратор должен сочетать философию и красноречие, изучить «отдел о жизни и нравах»: «…подлинная сила красноречия в том, что оно постигает начало, сущность и развитие всех вещей, достоинств, всех законов природы, управляющей человеческими нравами, мышлением и жизнью; определяет обычаи, законы, права, руководит государством и умеет что угодно и о чем угодно высказать красиво и обильно».

В фундаментальном труде «Двенадцать книг риторических наставлений» М.Ф. Квинтилиан также не раз затрагивал вопрос об этическом начале в риторике. Он пишет: «Никак не могу согласиться с теми, кои полагают, что научать, как честно и справедливо жить, исключительно принадлежит философам… хотя я и не буду прибегать к правилам, в писаниях философских содержащихся, однако не перестану утверждать, что оные и к предмету моему, и собственно к науке красноречия принадлежат по всей справедливости» [140, с. V]. Ритор утверждал, что нельзя искусственно разделять в речи оратора силу разума и обилие слова, что великодушие, правота и другие добродетели входят во всякую речь.

Говоря о нравственной стороне ораторской речи, Квинтилиан продолжает сетовать на то, что философы присвоили самую лучшую часть

ораторского искусства, то есть то, что касается рассуждений о добром, полезном, справедливом. Ритор требует вернуть то, что философам не принадлежит: «Философы присвоили сию оставленную ораторами часть, которая всегда к риторике принадлежала, следовательно, не мы их собственностью, а они нашею завладели. Наконец, если диалектике принадлежит рассуждать о всяких вещах, то для чего ограничивать предмет риторики, который от нее разнится только слогом!» [140, с. 172].

Квинтилиан был яростным защитником риторики, которую обвиняли в том, что риторические умения можно использовать не во благо, а во зло. Он приводил, на наш взгляд, неоспоримые аргументы: «Неужели и не входить в дома, потому что иногда обваливаются на живущих? Неужели и не ковать меча для воина, потому что может употребить его и разбойник? Кто не знает, что огонь, вода, без которых жить невозможно, и даже главнейшие из светил небесных, Солнце и Луна, иногда вред приносят? <…> Итак, хотя можно красноречие обращать на то и другое употребление, однако несправедливо было бы почитать злом ту вещь, которую можно употребить и на доброе». Нравственная часть философии, заключает Квинтилиан, неотъемлемо принадлежит оратору, риторике, «риторика есть добродетель».

Нравственные устои общества проявляются в поступках граждан, в том числе и речевых поступках. Заметим также, что речевые поступки не только представляют моральный облик общества, но и определяют, формируют общественное сознание граждан, коммуникативно-нравственную культуру личности: «…язык входит в жизнь через конкретные высказывания (реализующие его), через конкретные высказывания и жизнь входит в язык» [36, с. 253].

Поступки «могут быть предметными, речевыми и эмоционально-мыслительными» [388, с. 35], риторика не только тесно связана с этикой, но она зиждется на нравственной основе (триада: этос, логос, пафос). Вспомним Аристотеля, который в фундаментальном трактате «Риторика» утверждал: «Мы ведь проводим исследование не затем, чтобы знать, что такое добродетель, а чтобы стать добродетельными, иначе от этой науки не было бы никакого проку». Квинтилиан в ораторе видел прежде всего человека нравственного: «Совершенным оратором никто, по мнению моему, быть не может, не будучи добрым человеком». По словам Ю.В. Рождественского, «современная риторика рассматривает отношения людей через речь», через речевые поступки личности в разнообразных коммуникативных ситуациях, риторика «есть инструмент развития стиля жизни» [273, с. 72–73].

Выводы

1. Анализ работ античных философов и современных исследователей свидетельствует о том, что поступок прежде всего философская категория, так как отражает наиболее общие существенные характеристики и фундаментальные принципы реальности и познания, бытия человека, отношения человека и мира. Следовательно, речевой поступок позволит перевести философские проблемы, в частности вопросы нравственного характера, в сферу языка и решать их на основе анализа языковых средств. Иначе говоря, осуществить «лингвистический поворот» (выражение А. В. Назарчука).

2. Поступки личности, в том числе и речевые, отражают изменения морали как категории общественного сознания, и наоборот – поступки человека в определенной мере влияют на формирование общественного сознания, стиля жизни. По словам Ю.В. Рождественского, «влияние речи на общественный прогресс определяется тем, как в данном обществе выстроены правила этоса, т. е. моральные и нравственные правила, административные установления и законы» [272, с. 8–9].

3. Основой поступка (физического и речевого) является нравственность как одна из важнейших ценностных категорий. Дискурсивная этика Апеля и его последователей в полной мере отражает сущность речевого поступка – установка коммуниканта на создание оптимальной ситуации взаимодействия, кооперативной стратегии речевого общения, направленного на выбор РП и решение нравственных проблем.

4. Качество поступка, намерений человека, совершающего поступок (в том числе РП) определяют категории добра/зла. Добро есть не только «общее морально-этическое понятие, отражающее положительное значение социальных явлений в их отношении к идеалу, но и реализованная в общественных отношениях и поступках людей человечность» [17, с. 17].

5. Поступки человека всегда сознательны, являются результатом его морального выбора, за который адресант несет ответственность (соблюдение принципа ответственности). Моральное поведение, или совокупность поступков человека, совершаемых им в относительно продолжительный период в постоянных и изменяющихся условиях, позволяет охватывать все поступки человека целиком, поскольку они могут быть подвергнуты моральной оценке, и человек несет за это ответственность.

6. Благодаря «приучению» к добрым поступкам с детства и самосовершенствованию в течение всей жизни у человека формируется соответствующий склад души, так как «все то, чем мы обладаем по природе, мы получаем сначала как возможность, а затем осуществляем в действительности. Это поясняет пример с чувствами. Ведь не от частого вглядывания и вслушивания мы получаем чувства зрения и слуха, а совсем наоборот: имея чувства, мы ими воспользовались, а не воспользовавшись – обрели. А вот добродетель мы обретаем, прежде что-нибудь осуществив» [20, с. 816–817].

7. Роль поступка, который соотносится с событием (и с речевым событием), в современном мегаполисе огромна. А. А. Гусейнов пишет: «Человечество в настоящее время достигло такого уровня эмоционального и интеллектуального развития, так расширило свои технологические возможности и исторические горизонты, когда оно в качестве нравственного закона и сознательно культивируемой программы духовного роста способно сформулировать то, что всегда с той или иной степенью адекватности входило в реально практикуемую людьми мораль, – безусловный отказ от насилия, которое изначально и всегда противоположно морали. Если действовать морально – значит действовать солидарно, т. е. с согласия и в согласии с теми, кого эти действия касаются, то совершить насилие – значит совершать действия, которые не хочет тот, против кого они направлены» [90].

8. Риторика, как наука и дисциплина, отражает философский аспект речевого поступка, влияет на мыслительную и нравственную стороны поступка как физического, так и речевого.

1.2. Базовые категории речевого поступка – «СОВЕСТЬ», «ДОБРО – ЗЛО»

Базовые категории речевого поступка определились не сразу. Генезис нравственных категорий имеет глубокие корни. Исследование философской основы поступка привело нас к мысли обозначить категории добро/зло и совесть как определяющие речевой поступок личности, так как все добродетели и пороки соотносятся с добром либо со злом, а совесть является тем внутренним стержнем, который стимулирует человека вступать с ней в диалог и влиять на принятие решения.

Древние говорили: для того чтобы определить сущность вещей, относящихся к добродетели, необходимы полярные понятия, то есть зло отражает негативное начало добра. Мы же будем рассматривать категорию добра, имея в виду, что все противоположное ему есть зло.

Доброу благо, добродетель – ценностный показатель поступка

Осознавая всю сложность анализа сущности понятий добро/зло, совесть, так как большинство моральных категорий не поддается объективному наблюдению и предметному описанию, мы предприняли попытку рассмотреть эти категории с опорой на исследования разных областей знания: философии, богословия, психологии, лингвистики, культурологии.

Итак, обратимся к понятию добро, которое в словарях толкуется как «правильные поступки» (выражение Ю.В. Рождественского), «реализованная в общественных отношениях и поступках людей человечность» [17, с. 17], как «оценочное понятие, обозначающее позитивный аспект человеческой деятельности» [403].

Слово «добро» всегда соотносится с близкими по смыслу словами добродетель, благо. Приведем лишь некоторые словарные статьи.

Благо – «все Божественное, все доброе и желаемое, вообще красота, сила, добродетель» [368].

Добро, хорошо – добро 1) буква, 2) имение, имущество. Добрый -1) о человеке, 2) хороший, 3) вкусный [398].

В Православной энциклопедии слово добро трактуется как «высшая и наиболее общая положительная ценность» и отмечается, что «традиционно в русском языке понятия добро и благо используются синонимично» [385].

В Словаре античных философских терминов предлагается следующий философский смысл: благо как совокупность всех ценностей (Платон, Аристотель); благодеяние, польза (Фукидид, Аристофан); достоинства, хорошие качества (Ксенофонт, Исократ). Добродетель как доблестный поступок – высшая категория этики (стоики) [400].

«Добродетель – постоянная направленность воли на то, что с точки зрения морали есть добро, в свою очередь она сама является нравственным благом и этической ценностью» [403].

«Добродетель – понятие нравственного сознания, служащее обобщенной характеристикой положительных устойчивых моральных качеств личности (группы лиц, класса, общества), указывая на их моральную ценность. Вместе с тем понятие Д. подчеркивает деятельную форму усвоения добра (добродеять – делать добро) в противоположность простому знанию принципов, которое не делает человека добродетельным» [392].

Итак, приведенные определения отчетливо свидетельствуют о взаимопроникновении смыслов, вкладываемых в понятия добро, благо, добродетель. Рассмотрим слово добро в качестве приоритетной лексической единицы в этом ряду, не делая акцент на возможных различиях этих понятий.

Как свидетельствуют исследователи (Н. фон Гартман, Дж. Мур, Б. Рассел, Л. В. Максимов, Д. В. Смирнов, С.П. Суровягин, М. Хаузер и др.), определить добро само по себе невозможно, обозначаются лишь отдельные виды добра, так как вербализованное определение добра неизбежно влечет за собой ошибку Общеизвестно, что существуют разные философские подходы (истоки которых – в античной философии) к трактовке понятия добро: с позиции гедонистической добро – это удовольствие; с точки зрения аксиологического интуитивизма (этического натурализма) «добро есть добро».

Опровергая позицию гедонизма, Дж. Мур приводит такую аналогию: «За утверждением “добро есть удовольствие” скрывается, по существу, другое положение: “удовольствие есть добро (т. е. является добрым)”. Поскольку же “добрыми” (как, скажем, и “желтыми”) могут быть самые разные вещи, то и “определений” подобного типа может быть много» [228, с. 17]. Иначе говоря, за словом «желтый» закреплено определенное значение, и каждый понимает смысл сказанного; слово «добро» не имеет конкретного значения, следовательно, человек осмысливает его по-разному. Дж. Мур убежден, что определить добро невозможно. Добро человеком постигается интуитивно, считает Мур. Интуиция, как известно, относится к особым чувствам человека, внутреннему чутью, следовательно, можно «чувствовать добро». Такой точки зрения придерживаются: Марк Хаузер, который полагает, что в основе суждений о добре и зле лежат эмоции, «мы обеспечены моральным инстинктом, способностью человеческой психики, которая подсознательно направляет наши суждения относительно добра и зла» [337, с. 588]; С.П. Суровягин, утверждающий, что есть «чувство добра» [306] и др.

Размышления ученых, ищущих ответ на вопрос, можно ли дать точное определение выражению «Добро есть X» и действительно ли все толкования добра в словарях, учебниках, специальных этических трудах содержат в себе логическую ошибку, нам важны для поиска определения понятия добро.

Л. В. Максимов анализирует три контекста реальных этических учений (ценностно-нормативный контекст, контекст теории добра и теории морали). В ценностно-нормативном контексте высказывание «Добро есть X» «в действительности либо выражает “одобрение” относительно X, либо рекомендует или обязывает поддерживать и преумножать X и т. п. В этом контексте данное высказывание не выполняет дефинирующей функции» [208, с. 20–21]. В контексте теории добра, или познания добра как объекта, «объективное добро может трактоваться либо как особая трансцендентная[9], умопостигаемая реалия, либо как некоторое естественное, эмпирически доступное свойство <…> высказывание “Добро есть X” в этом контексте обладает признаками дефиниции». С точки зрения дескриптивистов, моральные слова не специфичны по сравнению с обычными описательными словами: и те и другие несут в себе определенное значение, которое не может меняться в зависимости от того, кто и в каких обстоятельствах их употребляет [129, с. 748][10]. В контексте морали, или познания морали как объекта, предметом исследования являются «реалии ценностного (нравственного) сознания: не “добро” и “долг” сами по себе, как некие вне- и надчеловеческие сущности, а значение соответствующих слов в сложившемся их употреблении, высказываний и рассуждений о добре и долге; содержание ценностных установок – принципов, норм и т. д.». То есть в этом контексте возможны «особого рода “дефиниции” добра – не как объективной реалии, а как слова, за которым закреплено определенное значение и которое выполняет определенные функции в межчеловеческой коммуникации». Л. В. Максимов приходит к выводу, что о дефиниции добра «можно говорить лишь в том контексте, где добро трактуется как понятие, референтом которого является некоторая объективная реалия (или объективное свойство)». В контексте же нравственного сознания, моралистики, нормативной этики добро, по мнению исследователя, не дефинируется [208, с. 21].

Д. В. Смирнов вслед за Н. фон Гартманом[11] полагает, что «сама «нравственная положительность», позволяющая оценивать то или иное человеческое действие как доброе или ведущее к добру, не может быть определена абсолютно, а обусловливается теми или иными метафизическими, религиозными и мировоззренческими предпосылками определенной группы лиц (религиозной общины, государства, общественных институтов), выносящей суждение о нравственности или безнравственности определенной совокупности поступков» [295, т. XV].

Нам крайне важно было определить точку зрения исследователей в подходе к описанию понятия (именно понятия) «добра», так как это имеет принципиальное значение для оценки качества поступка, в частности речевого поступка (позитивный или негативный РП). Рассматривая категории добро/зло, мы также учитывали интуицию нравственного сознания, так как моральные оценки воспринимаются и переживаются самим оценивающим субъектом.

Главным для нас все-таки является понимание человеком содержания добра, добродетели, которое мы связываем с познанием добра, осуществляемым на разных этапах развития личности, либо с самостоятельным обретением представлений о добре разными путями (светским или религиозным). Несмотря на идеалистическую теорию Сократа, мы полагаем, что знание о добре оказывает влияние на поведение человека, но при этом важно, чтобы воспитанники видели примеры добрых поступков. Добродетель, по Канту, есть идеал, она недостижима, но, «тем не менее, наш долг постоянно приближаться к ней» [133, с. 219].