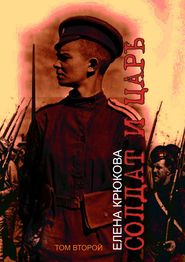

скачать книгу бесплатно

Далеко, в гостиной, били часы. Авдеев копался в чемоданах и баулах.

Время остановилось. Алексей зевнул и сел на подоконник. Татьяна следила за ним – чтобы не упал, не ушибся, не подвернул ногу.

… – Ты здесь… я не верю.

– Дай я тебя пощупаю. И их… пощупаю тоже.

– Лекарства?

– Да. Их.

– Видишь? Нет, ты чувствуешь? Мы все зашили… Мы все… привезли. Все с нами.

– Умницы мои.

– Почему мои, родная, и мои тоже.

– Отец, никто у тебя не отнимает твоего отцовства. Любуйся. И целуй.

– Дай я тебя поцелую.

– И я тебя.

– И я.

– Тише, тише. Здесь все может прослушиваться.

– Алешинька!.. ты так вырос за это время.

– Мама, у меня болит здесь. И еще вот здесь.

– Солнышко, тебе надо быть осторожней. Всегда.

– Я и так стараюсь – всегда.

– Любимая, дай я его прижму к себе.

– Только осторожней прижимай. Не причини ему боль.

– Папа! Сожми меня изо всех сил! Я так по тебе соскучился! Я так…

– Милые! Милые! Да ведь Христос воскресе!

– Воистину воскресе!

* * *

…Алексей, что ни ночь, стонал. Как он ни крепился, боль оказывалась сильнее его. Всегда сильнее. К его кровати подходили все. Мать вскакивала первой и неслась к нему, будто летела белая птица и крылья развевались. Склонялась над изголовьем, всей крупной, мощной грудью. Обнимала не руками – всею собой. Эта грудь выкормила пятерых. Эти руки выхаживали, бинтовали, перевязывали, пушили слежалую вату, стирали попользованную марлю, чтобы высушить и наложить опять – в военных госпиталях подчас была нехватка перевязочных средств. Неужели она, такая сильная, умелая, милосердная, не спасет, не вылечит своего единственного сына?

Цесаревич тяжело поднимал веки. Мать с ужасом глядела: у него глаза старика.

Как у младенца Рафаэлевой мадонны, проносились мысли и улетали, свободные голуби.

– Алешинька. Родненький. Как ты?

– Мама… Плохо.

Она клала ладонь на лоб и убеждалась – да, правда: пот холодный, а лоб горячий.

– Где болит?

– Мама, везде.

Она откидывала одеяло и трогала распухшее колено. Под тонкой кожей ощутимо прощупывалась и явственно была видна гематома – синяя, лиловая. Царица просвечивала гематому отчаянным взглядом и видела в ее глубине, в недрах тела сына, черноту, и эта чернота становилась уже непроглядной.

– Ой! Не трогай.

Рука матери не прикасалась – гладила простыню.

– Милый мой мальчик. Утром пригласим доктора.

– У нас же есть доктор Боткин.

– Мы пригласим другого. И они посоветуются вместе с Евгением Сергеичем, что и как надо теперь делать.

Алексей схватил руку матери, крепко прижал к щеке.

– Мама! Да может, ничего делать не надо.

Мать опешила. «Как это не надо, о чем мальчик говорит, – она кусала губы, – а, да, я понимаю, он хочет сказать, что все безнадежно. Что он инвалид, и надо все бросить, его бросить, больше не лечить, а дать ему… – Она все-таки мысленно произнесла это слово. – Умереть. Дать ему умереть. Но Григорий сказал однажды, я помню, и так твердо сказал, крепко: доживет до шестнадцати лет, и всю эту болезнь как рукой снимет! А может, Распутин говорил о бессмертии?»

Она сама спросила себя: о каком бессмертии? – и сама же себе ответила: ну, что Бог заберет Алешиньку к Себе, и не будет ни болезни… ни печали, ни воздыхания…

– Как это не надо?

– Очень просто. – Хотел повернуться, притиснуться ближе к матери, и лицо перекосилось, боль резко прочертила его. – Скоро же все кончится.

– Что, Господь с тобой?

Он прочитал ее мысли. Не думать, это запрещено, об этом нельзя. И его развеселить, отвлечь.

– Все. И будет все равно.

– Не все равно! Не все! – Рука бессмысленно передвигала пузырьки с микстурами и каплями на укрытой белым деревенским подзором тумбочке. – Тебе очень больно? Я бы не хотела давать тебе еще раз опий, на ночь же ты пил…

– Дай все равно.

Дрожащими руками царица накапывала опийную микстуру в маленькую рюмку с золотым ободом по краю. Разбавила водой из кувшина. Кувшин чуть не уронила. Поднесла сыну. Подняла его голову с подушки и поддерживала под затылок, другой рукой держала рюмку. Он выпил одним глотком, зажмурившись, и, когда поднял разжаренное лицо к матери, она увидела, как он изо всех сил сам себя старается уверить, внушить себе, что капли чудодейственные, что они сейчас убьют боль.

Он жил не рядом, не близко к боли – он всю свою маленькую жизнь жил внутри боли, и ее апартаменты изучил вдоль и поперек, она распоряжалась и им, и собой, была в этом доме полновластной хозяйкой, и, когда она на время уходила из дома, рассерженно хлопнув дверью, он судорожно вздыхал и умоляюще думал: а вдруг, боль, ты потеряешься в пути и не вернешься, не вернешься никогда. Но она мрачно возвращалась и, грохоча, открывала дверь своим чугунным ключом. И он опять говорил ей: здравствуй.

– Мама, прошу тебя, ступай спать. Мне уже лучше.

– Сыночек, не обманывай меня. Опий не может подействовать так быстро.

– Нет, правда. Святой истинный крест.

Он выпростал из-под одеяла руку и торопливо перекрестился. Еще иной раз боль пугалась креста. Так учил его старец Григорий. Старец накладывал на себя крест и шепотом приказывал ему: перекрестись, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. И боль уйдет. Крестился Друг, и крестился он. И сходил странный покой. Боль вроде была, и вроде ее не было. Она парила рядом и смотрела на него. А он – на нее. Так непонятно. И есть, и нет – может, так люди живут потом, после смерти?

Мать смотрела на сына, и она вся была – любовь и боль.

– Я верю тебе. Но я все равно посижу тут, рядом с тобой. Я беспокоюсь.

Алексей попытался улыбнуться, у него не получилось.

Опять коротко, сдавленно простонал.

– Лежи спокойно. Не шевелись.

– Мама, если ты тут будешь сидеть всю ночь, тебе будет скучно.

– Мне скучно никогда не бывает. Но все же я принесу рукоделье. Постарайся заснуть.

Мать удалилась в свою спальню, быстро явилась, с мотком белых тонких ниток, начатым изделием и вязальным крючком в руках. Глаза Алексея закрыты. Так, хорошо. Он еще не спит, но пытается заснуть. В угоду ей. Она села на табурет рядом с кроватью. Развернула вязанье. Что это будет? Летняя ажурная кофточка для Марии. Ей так идет белое. Впрочем, белое идет им всем. Они ангелы.

И ее сын тоже ангел; только никто, никто этого не понимает, и уже наверняка не узнает.

Ком перекрыл горло. Она ухитрилась проглотить его, этот снежный ком боли, и не зарыдать громко. Утерла вязаньем слезы. Пальцы заработали быстро, будто клевали крохи из кормушки голодные птицы. И она огромная зимняя птица; только никто об этом не знает.

Птица, и пятеро ее птенцов. Хватит ли крыльев, чтобы укрыть?

А с весенних полей идет гроза, оттуда, с востока и юга, с накормленного стрельбой и пожарами запада, с чернозема, с Уфы, Бузулука и Бугуруслана, с Омска и Кургана, сюда, на Урал, долетают эти черные пожарищные ветры, и она, выходя в тесный двор их тюрьмы, все явственней ловит ноздрями эту адскую гарь.

Как это они голосили давеча в караульной? Молотя по рояли, неистово куря? «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут». Как там дальше?

Против воли слова лезли в голову. Руки вывязывали петли, а голова готова была лопнуть по черепным швам от горя, красного смеха. «В бой роковой мы вступили с врагами! Нас еще судьбы безвестные ждут!»

– Раз, два, три, четыре… – губы беззвучно считали петли.

Алексей открыл налитые болью глаза.

– Мама, я хочу повернуться на бок. И не могу.

Она аккуратно положила вязанье на тумбочку.

– На какой, сынок?

– На правый. Чтобы не на сердце спать, ты же всегда так говоришь.

– Я тебе помогу.

– Спасибо.

– Только ты не шевелись. Я все сделаю сама.

Очень бережно, страшно медленно, сама себе поражаясь – как она могла его так медленно, тяжело и сонно, переворачивать, как во сне, а сон все не кончался, – мать сама, сильными своими руками, перевернула сына со спины на правый бок, и он, морщась и постанывая, чуть вытянул вперед больную ногу, потом тяжело, низким голосом, охнул, и ее сердце мгновенно облилось кровью, а лоб вспотел; она погладила мальчика по виску, по щеке, утерла ему углом пододеяльника пот, поправила одеяло, укрыла, перекрестила.

– Так хорошо?

Голос ее срывался.

– Очень хорошо, мамочка. Спасибо. Ты вяжи, вяжи. Опий уже действует.

Опий и правда действовал: у Алексея смыкались веки уже по-правдашнему.

Мать смотрела на белое вязанье, оно мелькало у нее в руках, крючок протыкал нитки, зацеплял, тянул. Он протыкал ее шею, ее сердце. Кровь лилась на белый снег. На эту известь, ею замазаны окна. Она все быстрее работала крючком, все быстрее и жаднее крючок из слоновой кости подцеплял нить, совал голову в ажурные дырки, в земляные дыры, в капканы, в пропасти. И выныривал. И снова падал вниз головой. Она не хотела сходить с ума, но сходила. Дыхание мальчика выравнивалось. Боже, спасибо Тебе за опий. У нее таким живым опием был Распутин. Но вылилась наземь мензурка, и оборвалось чудо. Никто так и не узнал, что это было истинное чудо. Григорий, чернобородый, безумный, с радостью горящим взором, вставал перед наследником во весь рост, он напоминал ей пророка, источающего воду из скалы, и клал руки на плечи Алексею, и говорил, сначала тихо, потом все громче, и неясны, невнятны были слова, их невозможно было запомнить, застенографировать, и под струями этих слов без слов, этой речи без речи, а просто под потоком этого льющегося басовитого, густого голоса мальчик расслаблялся, прекращал задыхаться от боли, раскидывал ноги и руки, щеки его розовели, и он – нельзя представить, но это была их явь – улыбался. И улыбался Григорий, и склонялся, откидывал одеяло и весело щекотал наследнику пятку. «Ну вот, – уже внятно говорил он, смеясь, – а вечером мы с тобой, дружок, даже ко Всенощной пойдем! Не боись!»

Григорий в могиле. Они живы.

Но как это он сказал тогда, в Зимнем дворце, задрав голову и глядя на прекрасный большой, в рост, парадный портрет царя кисти Валентина Серова: «Погоди, матушка, еще погоди немного. Вот меня убьют, а там и вам недолго».

Царь с портрета смотрел на них обоих огромными, насквозь прозрачными, серо-голубыми, чуть в изумрудную зеленину, глазами, и в глубине радужек вспыхивали странные алые огни. Голубая муаровая лента, шевелясь и дрожа, текла через грудь весенней, ледоходной страшной рекой. Глаза драгоценные, а губы под золотыми усами пытаются улыбнуться и не могут. Весь дорогой, любимый, и так послушно позировал Серову, так смирно стоял. Серов писал, кисти звенели о тугой холст, и все бормотал: «Агнец кроткий». Она услышала – и будто ее обварили кипятком.

…Алексей уже сопел. Слава Богу, уснул.

У нее было чувство, что она вяжет сама себе белый саван.

* * *

Из окон столовой виднелись кроны диких яблонь и кусты сирени. Сирень зацвела разом, будто взорвались кусты лиловым безумьем, и цвела буйно, долго и сладко, не осыпаясь, и все, высовываясь в растворенные окна, жадно дышали ею, будто напоследок.

– Мама, а помнишь романс Чайковского? Растворил я окно, стало душно невмочь… опустился пред ним на колени…

Татьяна пела и кружилась посреди столовой. Картины мигали ей со стен тусклыми красками, старым лаком.

– Тата, какой сейчас Чайковский!

Царь стоял у окна и смотрел вниз. На город.

– Е-ка-те-рин-бург… – шептал.

– И в лицо мне пахнула душистая ночь… благовонным! дыханьем! сире-е-ени!

– Ники, дети, пойдемте в залу!

Зала, гостиная. В зале спали доктор Боткин и слуги Седнев и Чемодуров. Господи, как же это люди будут жить без слуг? А ведь в умных книжках пишут, что да, несомненно, настанет такое время. Все будут сами себя обихаживать. А может, им будут помогать умные механизмы. Прогресс идет, его не остановить!

И везде, всюду часовые. Везде охрана. И около уборной. И близ кухни. И двое – всегда – около столовой. И целых четверо, топчутся, пахнут табаком и водкой и потом, вечно хотят курить – около спальни. Ну как же, в спальне самые драгоценности и заключены. Спальня – это шкатулка. Не дай Бог из нее сокровища пропадут. Они ух много денежек стоят.