Полная версия

Полная версияТеория и практика дополнительного профессионального образования в России и за рубежом

В 2000 и 2002 гг. прошли встречи глав государств и правительств стран Европейского союза в Лиссабоне (марте 2000) и Копенгагене (ноябрь 2002), в ходе которых были выработаны основные документы, в которых особо подчеркивается роль профессионального образования и обучения для взрослых в качестве основной стратегии повышения конкурентоспособности Европы на фоне развивающихся стран Востока – Индии и Китая. В частности, в ходе встречи в Лиссабоне был выработан подход к единой политике стран Евросоюза в области непрерывного профессионального образования:

– увеличение инвестиций в человеческий капитал через инклюзивное образование и подготовку кадров, сокращение количества учеников, бросивших школу, эффективное развитие стратегии обучения на протяжении всей жизни;

– адаптация профессионального образования к новым требованиям обучения с точки зрения овладения необходимыми профессиональными компетенциями, путем повышения уровня привлекательности, открытости и стандартов образования, а также обеспечение доступа к образованию для всех групп граждан, с целью расширения возможностей трудоустройства и усилению их социальной активности[98].

На встрече министров Евросоюза в Копенгагене (2002 г.) были озвучены основные задачи дальнейшего развития профессионального образования для взрослых, а именно:

1) модернизация профессионального образования и обучения с точки зрения качества и привлекательности для населения;

2) создание основы для повышения мобильности и обеспечения свободного доступа к непрерывному профессиональному развитию в будущем;

3) прозрачность и признание профессиональных компетенций и квалификаций на территории ЕС[99].

В дальнейшем эти же цели были озвучены в рабочих программах Еврокомиссии «Образование и обучение 2010», «Образование и обучение 2020»[100]. Большое внимание в данных программах уделяется повышению качества и эффективности образования и подготовки кадров: все граждане должны иметь возможность приобретать ключевые компетенции, профессиональные навыки, необходимые для трудоустройства, на всех уровнях образования. Образование должно быть привлекательным, эффективным и доступным[101].

Подчеркивается, что страны Евросоюза должны проявлять содействие в повышении квалификации в течение всей жизни. Имеется в виду, что со стороны правительства должны появиться предложения по поощрению стремления взрослых к продолжению своей профессиональной деятельности.

В докладе «Образование сегодня» прозвучало, что главным препятствием на пути повышения квалификации служит недостаток спроса со стороны взрослых на образовательные услуги, так как некоторым просто нечем платить. Авторы доклада видят решение проблемы в разработке более адаптированных программ для взрослых, включающих более эффективные способы обучения, признание предыдущего обучения (уже приобретенных навыков и компетенций), индивидуальный подход и консультации. Впервые была высказана идея о совместном финансировании образовательных услуг со стороны предприятия и работодателя. Эту идею поддержал Жак Делор, председатель Международной комиссии по образованию в XXI веке, который предложил ввести кредит времени на образование, своего рода «талон на образование», выдаваемый в конце обязательного школьного образования, который давал бы каждому человеку право на определенное количество лет обучения, которое он может использовать в зависимости от своего выбора, своего личного пути, своего школьного опыта и по удобному для него расписанию. Такое решение было бы особенно эффективным для того, чтобы дать второй шанс тем, кто уходит из формальной школьной системы в 16 или 18 лет. Более того, «талон на образование» мог бы стать уместным ответом на одно из главных требований к образованию на протяжении всей жизни, предъявляемых в XXI веке, – индивидуализация образовательного процесса, которая выражается в выборе дисциплин по желанию обучающегося в соответствии с его индивидуальной стратегией профессионального становления[102].

В рамках Маастрихтского договора (2004 г.) о будущих приоритетах расширения европейского сотрудничества в области профессионального образования и обучения было также рассмотрено положение, в котором министры из 32 стран совместно с Европейской комиссией и социальными партнерами должны, в первую очередь, уделить внимание «разработке и внедрению Европейской системы переноса зачетных единиц в области ПОО» с тем, чтобы позволить учащимся опираться на полученные квалификации, а также беспрепятственно повышать свою квалификацию в разных учебных заведениях[103].

Такие же тенденции прописаны в стратегии развития «Европа 2020» в области образования и обучения (см. Приложение № 3). Признание формального и неформального обучения обеспечивает более эффективные пути повышения квалификации и реинтеграции людей на рынке труда. Ключевым моментом к достижению этого – утверждение преемственности в рамках квалификаций в системе профессионального образования, в частности, речь идет о соотношении между системами третичного профессионального образования и ПОО. К 2020 г. нужно увеличить количество обучающихся в учебных заведениях до 40 % и решительно поддерживать образование с целью конвергенции между Европейской рамкой квалификации в системе высшего образования (ECTS) и профессионального обучения (ЕСVET).

Таким образом, политика Евросоюза в области образования направлена на создание единого образовательного пространства на всех уровнях образования путем признания и сопоставления систем зачетных единиц разных стран и квалификационных рамок. Особое внимание уделяется возможностям получения дальнейшего образования после уже имеющегося, а также трудоустройству и мобильности граждан. Индивидуальный путь повышения уровня профессионализма также играет важную роль в достижении цели получения образования на протяжении всей жизни.

3.2. Системы зачетных единиц в дополнительном профессиональном образовании за рубежом

В настоящий момент в странах Западной Европы разработаны Европейская рамка квалификаций и система зачетных единиц для ПОО в качестве «переводных инструментов» взаимодействия различных образовательных систем стран Евросоюза. Обе системы функционируют относительно недавно: с 2008 г. существует Европейская рамка квалификаций (ЕРК), а в 2009 г. была разработана Европейская система зачетных единиц (кредитов) для ПОО[104]. Огромное участие в разработке этих систем приняли Совет Европы совместно с Европейским центром изучения проблем профессионального образования и обучения, ставящие целями обеспечить преемственность квалификаций между системой начального, среднего, высшего образования и ДПО, путем создания открытой среды обучения (мобильности) и внедрения общеевропейских систем зачетных баллов в национальных системах ПОО.

Европейская рамка квалификацийОсновная цель Европейской рамки квалификаций служить своего рода «катализатором» развития национальных систем квалификаций. При помощи открытого метода координации (ОМК) осуществляется разработка критериев национальных систем, за которые отвечает консультативная группа и в дальнейшем ее соотнесение с ЕРК[105]. В результате работы этого метода в рекомендации Европейского парламента прозвучала идея создания национального координационного центра (ЕПСЦ), который будет регулировать разработку единых критериев и степеней квалификации на всей территории Евросоюза[106].

Европейская система зачетных единиц для ПОО первоначально была разработана для дескрипторов квалификации Европейской рамки квалификаций уровень 3–6 в таких сферах, как строительство, здравоохранение, транспорт и логистика. ЕГозднее многие исследования доказали, что эта система включает в себя большее разнообразие подходов к оценке и сертификации в области ПОО, связанные с более узким спектром профессий в сочетании с профессиональными компетенциями[107].

В общей рекомендации Европейского центра изучения проблем профессионального образования и обучения (CEDEFOP) подчеркивается, что «тесные связи между Европейской квалификационной рамкой и существующей или будущей европейской системой перевода кредитов в высшем образовании и ПОО будут содействовать улучшению мобильности и признанию результатов обучения граждан ЕС». Развивая эту мысль, цель системы зачетных единиц для ПОО содействовать совместимости, сопоставимости и взаимодополняемости кредитных систем, используемых в ПОО и высшем образовании. В целом идея совмещения обоих кредитных систем будет способствовать вертикальной мобильности учащихся при переходе из одной системы в другую. Как ожидается, основная польза данного соединения в том, чтобы учитывать результаты предыдущего обучения при переходе учащихся из системы высшего образования в систему профессионального образования и обучения и наоборот. И хотя обе системы зачетных единиц основываются на разных исторических, методологических и институциональных подходах, они преследуют общие цели передачи, накопления и признания кредитных баллов, мобильности учащихся и работников в системе непрерывного образования, прозрачности и открытости национальных систем в рамках общего европейского образовательного пространства.

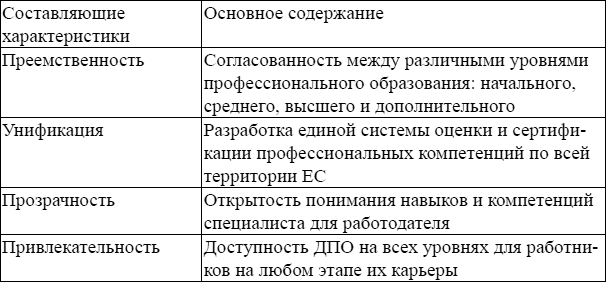

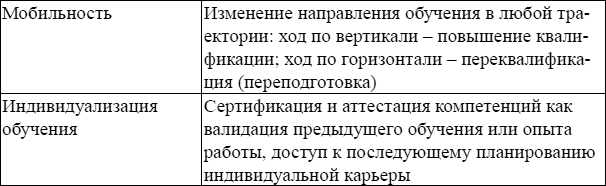

Формирование открытой среды в дополнительном профессиональном образовании

Следует подчеркнуть, что квалификационные рамки и кредитные системы включают в себя основные принципы теории образования в течение всей жизни: преемственность между различными уровнями образования, включая профессиональную переподготовку и повышение квалификации; академическая мобильность (изменение направления обучения) – «ход по вертикали» в сторону повышения квалификации и компетенции, или «ход по горизонтали» – переквалификация или изменение направления образования. Они также направлены на модернизацию образования и обучения и обеспечение взаимосвязи обучения, профессиональной подготовки и занятости. Это подразумевает признание предыдущего обучения, полученного в учебных заведениях формального, неформального и информального образования.

На основе вышесказанного мы можем сделать вывод, что эти инструменты способствуют формированию открытой среды в ДПО (см. Таблицу 1).

Таблица 1

Основные характеристики открытой среды обучения

В настоящее время система квалификаций находится в стадии доработки практически в каждой стране Евросоюза и принимается ряд мер по ее систематизации и улучшению.

Было выявлено, что многие страны ЕС имеют различные подходы к применению системы квалификаций и зачетных единиц, а также находятся на разных стадиях развития этих инструментов. В классификации Европейской комиссии разные подходы формирования квалификационных рамок в странах ЕС можно условно разделить на:

• секторальный подход (применяется в системе высшего образования в Германии и служит основой испанской системы квалификаций в ПОО);

• объединенный подход (в Италии связывает существующие подсистемы профессионального образования: школы, высшие учебные заведения и заведения ДПО с отраслевыми квалификациями);

• интегративный подход (охватывает квалификации из различных секторов образовательной системы), национальные рамки квалификаций в Великобритании или Финляндии охватывают все уровни системы профессионального образования, начиная от начального образования и заканчивая обучением взрослых[108].

Некоторые из рамочных структур вообще трудно описать, так как они включают в себя черты вышеперечисленных категорий, в связи с разными подходами к взаимодействию с различными подсистемами. Например, французская рамочная структура объединяет все виды квалификации (в том числе разработанные социальными партнерами или частными организациями), также она является мостом (соединением), в рамках которого квалификации разрабатывались различными министерствами. Таким образом, происходит процесс интеграции и взаимосвязи внутри данной структуры.

Основной трудностью во внедрении единой кредитной системы зачетных единиц – это различия в системах профессионального образования стран Евросоюза и отсутствие единого подхода к профессиональному обучению и подготовке.

Основные трудности во внедрении системы зачетных единицПрежде всего, речь идет о различиях в терминологии. Термин «квалификация» по-разному трактуется во многих странах. В Германии этот термин относится к термину «призвание» в рамках концептуального подхода «образование через призвание». В дальнейшем эта концепция послужила основанием дуальной системе профессионального образования, где обучение в основном ведется с опорой на практические навыки по месту работы и подкрепляется теоретическими знаниями вместе с базовым образованием[109].

Во Франции термин «квалификация» знаменует успешное завершение обучения по программе, которая не связана с определенной профессией или работой, а скорее обозначает широкую профессиональную область. Название квалификации обычно соотносится с названием диплома, который, в свою очередь, означает определенный уровень образования. Это может свидетельствовать о доминировании академической системы, которая пропагандирует привлекательность образования для всех желающих. В Великобритании и Шотландии, в отличие от остальных европейских стран, существовало традиционное разделение между академическим и профессиональным образованием, причем последнее считалось слабым и непривлекательным и было связано с академической неуспеваемостью, в то время как обладание академической квалификацией для поступления в университет считалось «золотым стандартом» образовательной политики[110].

Однако за последние 20 лет правительством было выработано большое число инициатив, направленных на решение проблемы низкого уровня квалификаций по сравнению с крупными западными конкурентами. Эти меры привели к повышению спроса на профессиональные навыки, ориентирующиеся на потребности работодателей. Большим толчком к этому было введение системы зачетных единиц в ПОО (NVQ) в середине 1980-х[111].

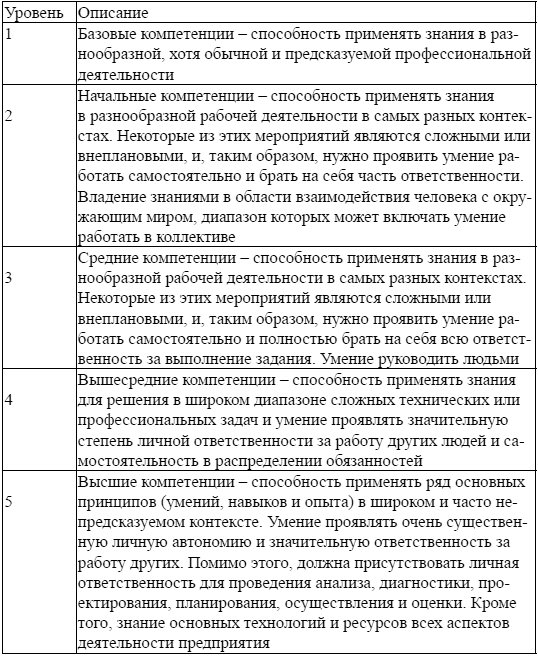

По мнению многих исследователей, эта система, основанная на компетенциях, «разрывает связь между обучением и квалификацией», так как в оценку квалификации входит демонстрация определенных навыков (компетенций) на рабочем месте, независимо от полученного образования[112]. Следовательно, понятие «квалификации» относится к профессиональным навыкам, которые классифицируются на различных уровнях и их накопление составляет иерархию компетенций, которая характеризует систему продолженного профессионального образования и обучения в Великобритании (см. Таблицу 2).

Еще одна трудность заключается в неоднозначности трактовки термина «компетенция» и его отношения к рамке квалификаций. С одной стороны, компетентностный подход относительно давно практикуется в образовательной системе за рубежом. Как отмечает С. Б. Серякова в своем исследовании, ключевые компетенции для Европы были сформулированы на симпозиуме Совета Европы в Берне в 1996 и включали в себя такие широкие понятия как ответственность, самостоятельность, самоорганизация, самообучение и т. д., которые позднее были заложены в профессиональные стандарты при формировании обеих квалификационных рамок. Это подтверждает положение стратегии развития «Европа 2020», в котором подчеркивается, что «ключевые компетенции являются основой для непрерывного обучения и профессиональных успехов физических лиц в карьере, так как основная задача индивида – достичь оптимального сочетания профессиональных навыков в соответствии с компетенциями, то есть использовать свои профессиональные навыки в последующем трудоустройстве»[113].

Таблица 2

Описание уровней профессиональных компетенций в национальной системе квалификаций в Великобритании[114]

С другой стороны, некоторые авторы (М. Брокманн (Brockmann, М.), А. Грин (Green, А.), С. Хеллвиг (Hellwig, S.), Г. Страка (Straka, G.)) утверждают, что одной из негативных тенденций компетентностного подхода в западноевропейских системах профессионального образования и обучения за рубежом является ориентация на развитие узкопрофессиональных компетенций, следовательно, некоторые работодатели не признают и не принимают во внимание развитие личностных и социальных компетенций.

В то же время единого определения компетенции не существует, так как во многих странах ее ассоциируют с такими понятиями, как квалификация, профессиональная способность, знание, навык, результат обучения. В определении ОЭСР под компетенцией понимается подтвержденная способность использовать умения, квалификации и знания для выполнения профессиональной деятельности в знакомых или новых ситуациях в соответствии с принятыми требованиями. Идет много споров о соотношении компетентности и компетенций в рамках квалификаций. М. Брокманн в своем исследовании выделяет, что, с одной стороны, компетентность – общий термин для рамки квалификаций, а компетенция является одним из ее компонентов. В этом случае компетенция делится на подкатегории или «компетенции знаний и навыков», с другой стороны, компетентность объединяет эти термины и определяется как «ответственность и самостоятельность»[115]. Таким образом, компетенция является подкатегорией сама по себе. В обширном обзоре зарубежной литературы профессиональные компетенции делятся на рабочие и поведенческие, целевые и субъективные. Авторы Дж. Винтертон (Winterton J.), С. Ваккаро (Vaccaro S.), П. Ричини (Richini Р.) выделяют различия между понятиями «быть компетентным» на рабочем месте (например, требования к работе) и «иметь компетенции» (обладать необходимыми атрибутами). Такое различие наблюдается в разных странах, где компетенция определяется как компонент общей компетентности (то есть обладание различными знаниями, техническими навыками, социальными атрибутами и т. д.).

Стоит отметить, что политика ЕС в области ПОО постепенно заменяет термин «компетенция» на «результат обучения» ("learning outcome"), и в этой связи компетентностный подход постепенно переходит на результативно-деятельностный подход ("outcome-based approach")[116].

Таким образом, можно сделать вывод, что большие трудности во взаимодействии различных образовательных систем стран Евросоюза возникают в отсутствии единых общепринятых определений и терминов, относящихся к ПОО и ДПО, что связано с историческим развитием. Основная тенденция ориентации на компетентностный подход в ПОО является отчасти результатом политики ЕС (в частности, переход на результативно-деятельностный подход как единую основу в формировании национальных квалификационных систем и создание Европейской рамки квалификаций); в литературе эта тенденция связана с изменениями в организации труда и критикой в сторону развития узкопрофессиональных компетенций.

Несмотря на принципиальные различия, ряд стран (Великобритания, Германия, Франция и Финляндия) успешно применяют свои национальные системы квалификаций, что не мешает им внедрять единую систему квалификаций в области профессионального образования. Их национальные системы ДПО позволяют развивать образовательные возможности обучения взрослых для получения более высоких квалификаций и дают следующие преимущества в обучении взрослых:

1) облегчают способы получения образования взрослым людям путем введения единой системы квалификаций на достепенном и послестепенном уровне профессионального образования;

2) увеличивают и делают валидными большее число образовательных учреждений, применяющие формальные, неформальные и информальные формы в обучении для взрослых;

3) устраняют несоответствие квалификаций внутри национальной образовательной системы, и ввести новую систему квалификаций на всех уровнях;

4) обеспечивают прозрачность системы квалификаций для работников, работодателей и других предпринимателей.

Таким образом, одной из основных целей европейской политики в области профессионального обучения, становится содействие в сближении уровней национальных систем профессионального обучения, вне зависимости от типа обучения: формального или неформального, а также для поощрения и поддержки мобильности в получении дополнительных квалификаций. Согласно докладу Европейского парламента, в рамках стратегии развития «Европа 2020», признание формального и неформального обучения обеспечивает более эффективные пути повышения квалификации и реинтеграции людей на рынке труда, а значит, улучшает качество предлагаемых образовательных услуг[117].

3.3. Общеевропейские стратегии сотрудничества в области дополнительного профессионального образования

Открытый метод координацииВ рабочей программе «Образование и обучение»[118] и стратегии развития «Европа 2020» (см. Приложение 3), где были определены необходимые изменения в образовательных программах стран Евросоюза посредством открытого метода координации (ОМК). Этот метод как новая структура управления был разработан в Лиссабоне и рассматривается как:

– метод управления посредством обучения в сочетании с конкретными сроками для достижения целей, которые ставятся в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе;

– метод сравнения путем определения качественных и количественных показателей и критериев оценки мировых образцов, обмена наилучшими практиками в рамках национальной политики и законодательства с учетом потребностей государств – членов ЕС;

– метод реализации общих европейских принципов в национальную и региональную политику посредством определения конкретных целей и мер, учитывающих национальные и региональные различия;

– метод экспертной оценки, включающий периодический мониторинг и организацию взаимной учебной деятельности[119].

Взаимная учебная деятельность[120] является одним из ключевых направлений совместной работы стран Евросоюза в сфере ПОО и ДПО. Согласно М. В. Ларионовой, динамика развития образовательного сотрудничества, особенно в последние десятилетие, позволяет сделать вывод о том, что процесс взаимообучения[121] и влияния через обучение на уровне Сообществ действительно реализуется в сфере образования. Наблюдается сближение Сообщества на уровне дискурса, сформирован язык коммуникации, выработано общее понимание основных механизмов и инструментов[122].

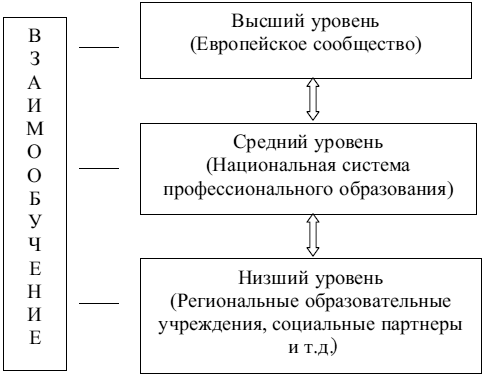

ОМК является ведущим методом управления взаимообучением на разных уровнях: взаимообучение на уровне Сообщества (высший уровень), взаимообучение, направленное от уровня ЕС на национальный и региональный уровни (обучение сверху вниз); взимообучение, направленное от уровня институтов, социальных партнеров, местных органов власти и регионов наверх – на уровень Сообщества (обучение снизу вверх) (см. рис. 4).

Рис. 4. Взаимообучение в рамках открытого метода координации

В данном случае открытый метод координации направлен на оказание помощи государствам-членам критически осмысливать свою политику в контексте европейского сотрудничества и учиться у других стран практике взаимного обучения. Взаимная учебная деятельность является одним из ключевых видов равноправного сотрудничества, в рамках которого политики и практики одной страны знакомятся с опытом своих коллег в других странах Европы в осуществлении реформ в тех областях, которые представляют взаимный интерес и озабоченность[123].

Образовательные кластерыВ 2006–2010 гг. был создан кластер (объединение) в области подготовки и повышения квалификации преподавателей, работающих в ПОО, куда вошли многие страны ЕС (Австрия, Словения, Италия, Германия и др.). При поддержке Европейского фонда образования, CEDEFOP, Европейской комиссии и ее консультантов, национальными экспертными группами были разработаны общие подходы организации видов взаимного обучения преподавателей и инструкторов, работающих в сфере ПОО. В это объединение первоначально входили четыре подкластера, действующие в рамках общей стратегии взаимного обучения в рамках рабочей программы «Образование и обучение 2010». В дальнейшем было создано восемь кластерных групп и форумов, организованных в соответствии с новыми стратегическими рамками для европейского сотрудничества в области образования и обучения (рабочая программа «Образование и обучение 2020»). Цель таких объединений состоит в обмене информацией о различных вариантах образовательной политики ЕС и продвижении реформ в национальных системах ПОО при помощи инструментов открытого метода координации.

Следует заметить, что такие объединения (кластеры) начинают появляться в самых разных образовательных сферах и проходят обсуждения следующих тем: модернизация высшего образования, признание неформального и информального обучения, развитие информационно-коммуникационных технологий, реализация компетентностного подхода, основанного на результатах обучения и внедрения национальной рамки квалификации. Таким образом, мы можем сделать вывод, что основной подход в рамках работы кластера основан на объединении (сотрудничестве) стран-участниц в тех направлениях, которые вызывают особенный интерес, в соответствии с целями рабочих программ и документов в данной сфере. ОМК координирует их на разных уровнях. Все это в целом позволяет организовывать межнациональное сотрудничество в самых разных сферах.