Полная версия

Полная версияОт Троянской войны до Чингисхана. О противоречиях древней истории

«…В отношении происхождения пуштунов, можно скорее говорить об активном еврейском присутствии в регионах проживания пуштунов (Афганистан, Пакистан, Индия), нежели пуштунах как потомках евреев. По причинам бытовых и региональных контактов евреев и пуштунов последние переняли многие обычаи евреев. Но говорить о пуштунах как потомках евреев, и тем более пропавших израильских племен, не представляется возможным. Наиболее убедительно об этом говорит ДНК-генеалогия…». Дальше автор доказывает, что притязания многих претендентов на звание потомков пропавших израильских племен, не выдерживают проверки ДНК-генеалогией. Для этой работы это и не важно, а важен только факт присутствие евреев в этом регионе. Что же касается ДНК-генеалогии, то, не обладая знаниями в этой области, я могу только ссылаться на выводы специалиста, а вывод такой: «…Технически это пуштуны, или их предки, могли быть предками евреев гаплогруппы R1a, но никак не наоборот. В этом отношении вопрос можно уверенно считать закрытым». А это не противоречит выводам, сделанными в моих работах. Пропавшие израильские племена, оказывается это те евреи, которые мигрировали из Индии, а те, которые там остались, они и есть потомки знаменитых библейских племен, которые вовсе и не пропадали.

Здесь надо отметить еще одну деталь. По поводу Пешавара (Пурушапур ― «город Пуруши, человека», в Википедии очень интересная статья по поводу Пуруши, но не буду отвлекаться), административного центра пакистанской провинции Хайдабер-Пахтунхва, там, где сегодня проживают пуштуны в Википедии сказано: «Пуштуны поселились в районе Пешавара еще в 1-м тысячелетии до н.э., когда они начали прибывать суда с юга и юга-запада ― района Сулеймановых гор». С точки зрения предложенной в этой работе версии именно там, к югу и юго-западу от Пешавара, происходили библейские события. Недалеко от указанных Сулеймановых гор находятся вулканы, пустыня Тар, по которой Моисей водил свой народ. Продолжу цитирование о Пешаваре, там присутствуют довольно интересные фрагменты, которые имеют отношение к теме этой работы: «…На протяжении всей своей истории город являлся торговым центром на древнем Шелковом пути, стоя на пересечении различных азиатских культур. Манускрипт Башкали…, найденный неподалеку от Пешавара, является древнейшим из найденных примеров решения математических задач по нахождению квадратного корня различных чисел (датируется началом ІІ века до н.э.). В 159 году до н.э. город был захвачен царем Эвкратидом І, (войдя в состав Греко-бактрийского царства, а после его гибели под ударами кочевников-юэчжей ― Индо-греческого царства. Взаимодействие греческой, буддистской и индуистской культур породило интересный культурный феномен ― греко-буддизм… Пурушапура… в конце І века н.э. насчитывала около 120000 тыс. жителей, что делало ее седьмым из десяти крупнейших городов мира на тот момент… В 1001 году Пурушапура была захвачена войсками Махмуда Газневи и включена в состав Газневидского государства. Газневиды проводили жесткую политику насильственной исламизации, что повлекло за собой стремительное сокращение населения города и упадок его экономики, к концу XІ века он практически исчезает из летописей… В XVІ веке … началось его экономическое возрождение, как культурного центра… Благодаря множеству парков и садов в черте города Пешавар называли «городом цветов».

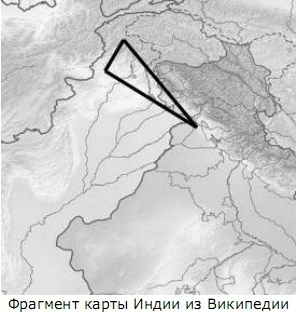

Интересно, что фраза Аристотеля, которая рассматривалась в разделе «Понт, Меотида»: «…В Азии с горы под названием Парнас стекает больше всего рек и самые крупные, а это, по общему мнению, самая высокая гора [в стороне] зимнего восхода. Если перевалить [эту гору], видно внешнее море, чьи пределы неведомы жителям нашей части земли. Так вот, с этой горы стекают среди прочих реки Бактр, Хоасп и Аракс, а как часть этой [последней] отделяется Танаис, [впадающий] в Меотийское озеро. И Инд – самая большая из рек – стекает оттуда. С Кавказа среди множества других рек, чрезвычайно многочисленных и полноводных, стекает также Фасис. Кавказ и по протяженности, и по высоте – самый большой горный хребет [в стороне] летнего восхода», ― если предположить, что речь идет о северо-западе Индии, позволяет определить, приблизительно с какого пункта описывал эту картину Аристотель. Фасис течет с северо-востока, а Инд с юга востока. Считаем, что Инд в верхнем течении это Акесин, о чем писал Арриан, а Фасис, получается, ― это нынешний Инд. Построим прямоугольный треугольник (потому что, угол между направлением на северо-восток и юго-восток равен 90°) на гипотенузе, которая совпадает с горным хребтом, с которого текут эти реки, направление первого катета на северо-восток, а второго на юго-запад, понятно, что картина довольно приблизительная, не учитывает все детали, тем не менее, она дает понятие, как решается эта задача.

Очевидно, что если речь идет об Индии, то решение есть и оно не вызывает вопросов, а вот если Фазис это нынешняя река Риони в Грузии, а Парнас в Индии тут решения нет, чтобы для наблюдателя Парнас был на юго-востоке, наблюдатель должен находиться севернее реки Риони в Грузии, а этого быть не может.

Для нас важно, что нахождение прямого угла дает положение наблюдателя, и тут видно, что наблюдатель (Аристотель) находился в районе, расположенном недалеко от города Пешавар. Конечно, это решение очень приблизительное, точность оставляет желать лучшего, острый угол, который находится возле истока Акесина, усложняет получение достаточной точности, да и по тексту Аристотеля видно, что тут все очень приблизительно, но повторю, при нахождении Фазиса и Парнаса в Индии, ― решение есть. Вполне возможно, что речь у Аристотеля идет о двух соседних реках (например, Чинаб и Рави), тогда наблюдатель (Аристотель) должен находиться возле гор. Но в любом случае речь идет о территории расположенной недалеко от гор. Тут же замечу, что именно здесь найдено очень много греческих монет.

Надо заметить, что если Инд (Нил) ― это Акесин, и стекает эта река с Парнаса, Инд (Нил) ― на правой стороне карты, а реки Фазис, Танаис, Бактр ― с Кавказа и эти реки на левой стороне карты, то сразу же находят свое объяснение средневековые карты типа Т-О, на которых две реки Нил справа и Танаис (иногда на подобных картах обозначена река Фасис) слева впадают в одну реку. Понятно, что на этих картах изображена картина северо-запада Индии. Тут же возникает мысль, что поэтому и Иерусалим должен находиться где-то в Пятиречье. Но дело в том, что на самых первых картах, кроме рек ничего не обозначено, поэтому, возможно, что Иерусалим нашли там позднее, когда писали историю древнего мира, когда нашли Египет на северо-востоке Африки. Поэтому нельзя делать выводы из этих карт.

Плиний Старший, [52]: «Евреи. За Идумеей и Самарией далеко в длину и вширь простирается Иудея. Та ее часть, что прилегает к Сирии, зовется Галилеей, а та, что примыкает к Аравии и Египту – Переей; там много скалистых гор, а от других частей Иудеи Перея отделена рекой Иордан. Остальная Иудея разделена на десять топархий в следующем порядке: Гиерикунт со множеством пальмовых рощ, щедро орошаемый источниками, Эммаус, Лидда, Иопика, Акрабатена, Гофанитика, Фамнитика, Бетолептефена, Орина, где прежде были Гиеросолимы, самый славный из городов не только Иудеи, но и всего Востока, наконец, Иродий со знаменитой крепостью того же названия». Понятно, что все перечисленные географические объекты историки давно нашли и нашли их возле нынешнего Израиля, но, как мы установили Аравия и Египет древних авторов находились в Индии, поэтому и остальные географические объекты должны находиться там же. Из других названий выделяется Эммаус, в книге «Древний Восток в античной и раннехристианской традиции», [23] по поводу похожего названия написано: «Гемод… также Эмод, Имав, Имай. – Все эти названия относятся к Гималаям (санскр. Himalaya – «обитель снегов»)». На карте Птолемея Уральские горы названы «Горы Имаус», которые должны находиться в Гималаях, а появилось это название на Уральских горах исключительно в результате работы историков.

Иерусалим

Откровение Иоанна Богослова (21:19), [8]: «Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло». В разделе «Драгоценные камни и металлы» уже анализировались месторождения драгоценных камней в наперснике. Проверим этот список. Те камни, которые уже проверялись в указанном разделе, будут отмечены ― «см. выше»:

Яспис ― см. выше

Сапфир ― см. выше

Халкидон ― то же, что и берилл, см. выше

Смарагд ― то же, что и изумруд, см. выше

Сардоникс ― разновидность оникса, см. выше

Сердолик ― см. выше

Хризолит ― см. выше

Вирилл ― то же, что и берилл, см. выше

Топаз ― см. выше

Хризопрас ― то же, что Хризолит, см. выше

Гиацинт ― разновидность циркона, месторождения есть в России и в Пакистане.

Аметист ― см. выше.

У нас получается, что в списке Иоанна присутствуют практически все те же самые драгоценные камни, которые перечислены в Библии в разделе Исход, в описании наперсника. Факт ― очень многозначительный. Месторождения всех этих камней присутствуют на северо-западе Индии, поэтому и события, которые описаны здесь, должны происходить там же. А так как, в приведенной выше цитате Иоанна, речь идет о городе Иерусалим, то и Иерусалим должен находиться здесь же.

О земля обетованной, Числа, 34, [8]: «И сказал Господь Моисею, говоря: дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля Ханаанская с ее границами: южная сторона будет у вас от пустыни Син, подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока, и направится граница на юг к возвышенности Акравима и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг к Кадес‑Варни, оттуда пойдет к Гацар‑Аддару и пройдет через Ацмон; от Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю; а границею западною будет у вас великое море: это будет у вас граница к западу; к северу же будет у вас граница: от великого моря проведите ее к горе Ор, от горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду; оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар‑Енану: это будет у вас граница северная; границу восточную проведите себе от Гацар‑Енана к Шефаму, от Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннереф с восточной стороны; и пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон». Комментарий Лопухина: «…Южной границей обетованной земли полагается пустыня Син… Поток Египетский (нынешняя водяная балка Вади-ельАришь), при устье которого был построен древний город Риноколура (нынешний Ель-Ариш)… Западной границей полагается Средиземное море, Северной границей: гора Ор и Емат… Восточной границей полагаются река Иордан и Соляное (Мертвое море)».

Если события происходят на северо-западе Индостана, то получается картина, в общем-то, довольно понятная. «…Южная сторона будет у вас от пустыни Син, подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока…» Соленое море, скорее всего, ― Качский Ранн, хотя соленых озер, как уже отмечалось выше в этих областях очень много, пустыня Син ― пустыня Тар. Дальше граница идет к морю на запад, ― тоже понятно, далее к «потоку Египетскому» ― это к устью Инда, «границею западною будет у вас великое море» ― Аравийский залив Индийского океана, «от великого моря проведите ее к горе Ор», по карте это хребет Паб, и далее по тексту какие-то географические объекты, вероятнее всего, далее маршрут идет к Сулеймановым горам, потом море Киннереф, здесь ― только предположение, что, возможно, это море (болото), образованное Индом, далее Иордан и Соленое море. Иордан ― возможно, Сарасвати, и возвращаемся к Качскому Ранну. Кажется, что такая трактовка противоречит фрагменту из Второзакония, 34, приведенном в разделе «Евреи в Афганистане, в Индии, в Пакистане». Но противоречие кажущееся. Дело в том, что во Второзаконии, 34 описаны другие земли, которые получили колена Рувима, Гада и Манассия, и получили они эти земли раньше, с разрешения Моисея. Этот факт отмечен Лопухиным. Надо отметить, что территория, на которой происходят библейские события, довольно большая. В предлагаемой версии это так и есть, а в традиционной версии, нам предлагают в качестве древнего Израиля какую-то карликовую пустынную территорию, утверждая, что именно здесь жили многочисленные племена и народы, за эту землю велись долгие и кровопролитные войны. Такая трактовка библейской истории ничего кроме недоумения вызвать не может.

Из книги Керстена Хольгера «Иисус жил в Индии», [31]: «В книге «Тайная доктрина» Е.П. Блаватская делает вывод, что евреи произошли от халдеев, то есть индийцев, занимавших низшее социальное положение и не принадлежавших ни к одной из каст. Многие из них некогда были браминами, но потом бежали в Халдею, Иран и пакистанскую провинцию Синдх (Синд) и стали «а-браминами», то есть «не браминами». Выделенный фрагмент точно соответствует территории, о которой шла речь в предыдущем абзаце.

Построение Иерусалимского храма (по работе «Священная Библейская история Ветхого завета», Пушкарь Борис (Еп. Вениамин) Николаевич). Для строительства Иерусалимского храма при Соломоне финикийцы доставляли кедровые и кипарисовые деревья с ливанских гор по морю плотами до Яффы, а оттуда израильские носильщики перетаскивали их в Иерусалим. «На этой работе было занято тридцать тысяч человек. За доставку строительных материалов Соломон обязался финикийцам платить ежегодно большим количеством хлеба, вина и оливкового масла. В свою очередь царь Хирам прислал в Иерусалим лучших мастеров во главе с замечательным художником-умельцем Хирамом, мастером по литью и обработке золота, серебра и бронзы. Одновременно в Израиле была создана сто пятидесятитысячная армия на стройке. Восемьдесят тысяч работали каменотесами в заиорданских горах, а семьдесят тысяч переносили обтесанные камни на строительную площадку в Иерусалиме. Их работой руководили три тысячи надзирателей. Место для постройки храма выбрал еще Давид… Вершину холма срезали и сровняли. Для расширения полученной площадки ее окружили вертикальной стеной из обтесанных каменных глыб, скрепленных оловом. Строительство храма продолжалось более семи лет, сам храм был небольшим всего лишь тридцать один метр длиною, десять с половиной шириною и пятнадцать высотою. К его трем стенам ― задней и двум боковым примыкали три строения с комнатами для священнослужителей и службы. Стены храма были сооружены из огромных тесаных камней. Снаружи они были обложены белым мрамором, а внутри ― кедровыми досками, на которых были вырезаны изображения херувимов, пальм, распускающихся цветов. Все это было покрыто золотом… К храму примыкал малый, или внутренний двор, который отделялся от большого, или внешнего двора невысокой каменной стеной…» Второй храм, построенный после окончания вавилонского пленения, был намного скромнее «…Это был, конечно, не тот великолепный сверкающий золотом храм. Второй храм представлял собою бедное, маленькое, лишенное украшений строение…»

Детали Гефсиманский сад «Гефсиманский сад ― место, в котором Христос бывал, наверное ежедневно, когда приходил с учениками в Иерусалим, потому что Лука в своем Евангелии написал: «И, выходя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую…» (Лк. 22:39). На горе Елеонской и находится Гефсиманский сад… А вот в Евангелии от Марка 14;32, Гефсимания называется также селением, следовательно, во времена Иисуса были расположены также и жилые дома» (сайт bible8). Там же: «Гефсиманский сад ― в настоящее время небольшой сад (47x50 м) в Гефсимании; в евангельские времена так называлась вся долина, лежащая у подошв Елеонской горы и гробницы Богородицы».

Прочитаем описание Джайсалмера, на сайте masterok.livejournal.com/892504.html: «…Дворцы правителей Джайсалмера располагаются на вершине холма за главным входом… Использовавшаяся по началу только для военных нужд, крепость медленно но верно стала дворцом, за высокими крепостными стенами… стоят изумительные по своей грации сады, залы, колоннады и террасы…». Сады есть и в долине возле горы, на которой расположена крепость.

Подосинов А.В. «О месте Иерусалима на средневековых картах», [51]: «В апокрифической «Книге юбилеев» (8, 19), написанной примерно во II в. до н. э., рассказывается, что при разделе мира между сыновьями Ноя «на жребий Сима вышла середина земли», т. е. Азия в античном понимании ее границ и расположения. После подробного описания границ этой части земли автор добавляет: «И Ной возрадовался, что это наследие досталось Симу и его детям, и он размышлял обо всем, что он сказал своими устами в своем пророчестве, когда говорил: „Да будет прославлен Господь, Бог Сима, и да вселится Господь в жилищах Сима!“ И он знал, что рай Едем есть святейшая из святынь и жилище Господа и что гора Сион, центр пустыни, и гора Синай, центр пупа земли, эти три, одна против другой, созданы были святынями земли…» (перев. А. В. Смирнова). Итак, все главные святыни иудаизма и сам Бог находятся в «срединной» земле Сима». Там же: «Весьма распространены были в средневековье начиная с IX в. так называемые Т-О-карты, в которых при восточной ориентации карт Средиземное море, Нил и Танаис образуют букву Т, вписанную в круглый океан (буква О). Эти карты имеют, возможно, античное происхождение, поскольку описывают античный трехчастный мир и встречаются как иллюстрации к рукописям произведений античных авторов Лукана или Саллюстия. Однако весьма скоро на них появляется Иерусалим, который вполне логично оказывается помещенным посреди карты над линией, образованной Нилом и Танаисом, на западе Азии. Эта позиция Иерусалима естественным образом оказывается в центре карты». Как уже отмечалось выше Иерусалим на картах типа Т-О появился не сразу, и, возможно, что этот Иерусалим, который появился на картах, ― результат работы историков. Но обратим внимание на три святыни ― гора Сион, центр пустыни, гора Синай и рай. Получается, что Сион находился в центре пустыни, поэтому найти Иерусалим в Индии в пустыне, по которой Моисей водил свой народ не сложно. Это ― Джайсалмер. В Википедии сказано, что шумерское йеру означает поселение, а шалим ― корень С-Л-М от ивритского шалом, или салам в современном арабском, означает мир. Иерусалим ― город мира. В названии Джайсалмер присутствует этот же корень (салме), но значение слова другое, «Горная крепость Джайсала», в честь Махаравала Джайсала Сингха, короля Раджпута в 1156 году, Википедия. Понятно, что название Джайсалмер не могло произойти от названия Иерусалим, а вот название Иерусалим вполне могло произойти от названия Джайсалмер, если вместо «дж», написать латинское «J».

Но нахождение здесь, в пустыни Тар Иерусалима противоречит другим источникам. Сайт history.wikireading, Книга ІІ. Новая география древности и «исход евреев» из Египта в Европу, «Топография Иерусалима и Израиля»: «…Согласно Аристею, Иерусалим ― это город, лежащий посредине всех иудее, на очень высокой горе… Местность имеет подъем, т.к. город построен на горе… Местность эта, будучи недоступна для вторжения и непроходима для больших масс, т.к. дороги узки, е окружают утесы и глубокие ущелья, а кроме того, все горы вокруг этой страны скалисты. Близкое описание мы найдем и у Иосифа Флавия, а также Тацита. Флавий описывает город, как крепость на вершине утеса с отвесной скалой. Тацит говорит, что Иеросолима была расположена в труднодоступном месте и укреплена насыпями и крепостными сооружениями. Два высоких холма были окружены стеной, образовывавшей ломаную линию, кое-где резко вдававшуюся внутрь, так что фланги нападающих оказывались открытыми. И холмы, и стены располагались на скале, края которой круто обрывались вниз. Храм тоже представлял собой своеобразную крепость, его окружала особая стена. Тут же бил неиссякающий родник, в горе были вырыты подземные помещения… Не подходит под описание ближневосточного Иерусалима и Иудеи и описание рек. Аристей, так же как и Тацит, указывает на естественный источник и огромные подземные водоемы. Иудею, по словам Аристея, окружает река, называемая Иорданом, она около времени жатвы увлажняет большую часть страны. Он впадает в другую реку в стране Птолемеев, а эта выходит в море. Понятно, что ближневосточный Иордан не впадает ни в какую реку, впадая непосредственно в Мертвое море. Но, кроме того, можно заметить, что, во-первых, непосредственно под Иерусалимом, согласно Аристею, находится подземная река, во-вторых, из его слов можно сделать вывод, что описываемая местность не страдает от недостатка воды, опять же в отличие от полупустынного ближневосточного Израиля. Весьма странной является формулировка о том, что река «окружает страну» ― понятно, что речь идет не о реке, которая была бы «вертикальной», т.е. текла бы с севера на юг, описывается извилистая река…», Северский Александр Владимирович.

Найти по этому описанию древний Иерусалим довольно сложно. Дело в том, что на северо-западе Индостана очень много древних крепостей и храмов, и очень много практически полностью разрушенных. Отдельные детали, упомянутые в приведенной выше цитате, присутствуют во многих сохранившихся дворцах и храмах Индии и Пакистана и Афганистана. Очень интересный храм в Читтогархе, есть похожие с описанием Иерусалима детали, такие как двойные стены, подземные помещения, много воды. Но есть детали, которые не соответсвуют описанию. В некоторых городах, которые находятся в горах, и которые можно было бы рассмотреть, просто не осталось никаких древних сооружений, например в Кветте, в Джелалабаде. Если рассматривать крепости, форты в горах, то надо рассмотреть такие как Тхорсикхар, форт Скарду (Харпочо, здесь отмечу, что в разных источниках приводятся разные названия, где-то пишут о Кхарпочо, Харпохо, Kharpoho и информации об этом объекте совсем немного), Балтитский форт (долина Хунза)… Есть какие-то объекты, точнее то, что от них осталось. Но снова отмечу, что здесь на северо-востоке Индостана, есть места похожие на те, которые присутствуют в описание Иерусалима, приведенном выше, и есть традиция сооружать такие постройки, которые были в Иерусалиме, что вместе с другими фактами может служить доказательством нахождения именно здесь древнего Иерусалима. Просто его или то, что от него осталось, надо найти. Интересны развалины царского дворца в городе Лех, в Ладакхе, но и здесь видны только развалины. Но я обратил внимание именно на этот город, потому что есть мнение, что могила Иисуса Христа находится в Шринагаре (см. в Интернете «Роза-бал»), а из Шринагара он ходил в Ладакх. О прибывании Иисуса в Ладакхе см. раздел «Тибетское Евангелие». Какие еще детали подтверждают эту версию? Иерусалим находился на перекрестке торговых путей и дорогах, многократно разрушался. Ладакх под это описание подходит, Википедия, раздел «Ладакх»: «В прошлом он [Ладакх] часто играл важную стратегическую роль из-за своего положения на пересечении торговых путей. Здесь когда-то проходил Великий шелковый путь, а буддийские пилигримы основали монастыри на своем пути из Индии в Тибет. После закрытия западных границ Китая международная торговля здесь пришла в упадок…». При строительстве Иерусалимского храма было использовано олово (см. выше цитату о строительстве храма). Олово есть в Ладакхе, сайт aspera.ru, статья «Индия. Ладакх. Путешествие в Маленький Тибет, 8 дней»: «…Переезд вдоль каньона реки Занскар к селению Чилинг. Это поселение известно кузнечными мастерскими. Это единственное место Ладакха, откуда поставляют медь, олово, серебро и железо в Ле на протяжении многих веков». А вот месторождений оникса (или его аналогов) здесь не видно.

При строительстве дворца царя Соломона был использован оникс. «И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора…», [8]. В Интернете, на многих сайтах указано, что во дворце не было ни одного окна, но в храме было светло, так как стены дворца были сделаны из оникса, который пропускает свет. Чтобы использовать оникс для строительства его должны добывать в промышленных масштабах. Сайт «Каталог минералов»: «Его залежи (оникса) встречаются практически по всему миру, но лишь немногие страны могут похвастаться пригодными к промышленной добыче запасами оникса. Таких стран всего шесть ― это Афганистан, Египет, Иран, Мексика, Пакистан и Турция». Отмечу, что традиция использовать оникс при строительстве храмов существует в Индии. В южной части Индии есть дворец Мадхавана с огромным количеством колонн из оникса в деревне Хампи, на севере штата Карнатака.