Полная версия

Полная версияОт Троянской войны до Чингисхана. О противоречиях древней истории

И, наконец, последняя версия. Дело в том, что территория между реками Чинабом и Рави, довольно пустынна, например, по поводу климата возле города Фейсалабад (на карте он отмечен, как Лайалпур) в Википедии сказано: «Город находится в междуречье рек Чинаб (в восточной части) и Рави (в восточной части)… Климат Фейсалабада ― сухой пустынный…, очень жаркий летом, а зимой температура может опускаться ниже нуля…». Интересно, что зимой реки по ночам могут покрываться тонким льдом. Эта версия, в которой Евфрат ― это Ченаб, будет основной, а Тигр ― это река Рави. Возможно, что маршрут шел к древнему городу Мултан. Тут же отмечу, что река Фасис, о которой дальше идет речь в тексте, это или река Джелам, или северная часть реки Инд.

«Наблюдательный человек мог бы заметить, что государство царя сильно обширными пространствами и множеством людей, но слабость его заключается в протяженности дорог и разбросанности сил в случае внезапного нападения». Комментарий: «По подсчету Эд. Мейера (Ed. Meyer. Geschichte des Altertums, В. Ill, S, 91), народонаселение персидского государства составляло не менее 50 млн. человек». Даже для Индии такое количество людей в древности, ― слишком много, а для государства Иран, которые историки выдают за Персию, вместе с соседними территориями ― просто невозможно.

«По ту сторону реки Евфрата, в переходах по пустыне встретился большой и богатый город по имени Харманда. Там солдаты закупали продовольствие, переправляясь туда на плотах следующим образом: имевшиеся у них кожаные покрышки они наполняли сеном, затем связывали и сшивали их, чтобы сено не промокло». Комментарий: «Способ переправы через реку, практикуемый в тех местах и по настоящий день, описан также у Арриана (Анабасис, III, 29, 4) и в Бехистунской надписи Дария». Такой же способ переправы описан у Геродота, Клио, 194: «Суда, на которых плавают вниз по реке в Вавилон, совершенно круглые и целиком сделаны из кожи. В Армении, которая лежит выше Ассирии, вавилоняне нарезают ивовые прутья для остова корабля. Снаружи [остов] обтягивают плотными шкурами наподобие [круглого] днища корабля. Они не расширяют кормовой части судна и не заостряют носа, но делают судно круглым, как щит. Затем набивают все судно соломой [для обертки груза] и, нагрузив, пускают плыть вниз по течению». Суда для плавания по рекам похожим образом делают в Тибете. Из книги «Путь в Тибет» Ж.Д. Доржиева и А.М. Кондратова: «Изготавливается эта лодка следующим образом. На остов из гнутых палок туго натягиваются сшитые вместе шкуры четырех яков. Швы тщательно замазываются изнутри пшеничной мукой, замешанной на крови свиньи. Обычная длина лодки ― около трех метров, ширина ― около полутора метров…».

«Ров тянулся вверх по равнине примерно на 12 парасангов, вплоть до Мидийской стены. [Здесь же проходят каналы, проведенные от реки Тигра; их четыре, каждый шириной в плетр, и все они очень глубокие, так что по ним плавают даже суда с хлебом; они впадают в Евфрат, отстоят друг oт друга на 1 парасанг, и на них есть мосты]». В предлагаемой версии противоречий нет. От рек Рави и Чинаб отходят многочисленные каналы, которые можно увидеть на карте и о которых можно прочитать в Большой Советской Энциклопедии.

«Сделав три перехода, они подошли к так называемой Мидийской стене и миновали ее. Она. построена из обожженных кирпичей, положенных в бетон. Ширина ее равняется 20, высота – 100 футам, а длина, как говорят, – 20 парасангам. Она находится недалеко от Вавилона». Конечно, нельзя надеяться, что эта стена сохранилась. Но похожие древние стены есть в Пенджабе в Пакистане. Например, форт Мултан, или стена в городе Лахор, форт Рохтас. В городе Лахор находятся знаменитые сады Шалимар. Музей в Лахоре располагает обширной коллекцией монет эпохи эллинизма. Тут же отмечу, что о городе Сиалкот, расположенном северо-восточнее Лахора, БСЭ пишет: «Основание города приписывается героям «Махабхараты». Сиалкот идентифицируется с Сакалой ― столицей индо-греческого царства... Входил последовательно в состав Парфии, Кушанского царства, империи Гуптов и государства эфталитов. В начале 11 в. захвачен Махмудом Газневи, в конце 12 в. ― Гуридами, затем вошел в Делийский султанат. С 16 в. под властью Великих Моголов». Страбон о Евфрате в верхнем течении, возле гор: «Область вдоль гор довольно плодородная. Части этой области, что близ Евфрата и моста (у современного моста в Коммагене и у древнего моста у Фапсака), занимают мигдоны, названные так македонянами. В их стране находится Нисибида, которую также называют Антиохией, что в Мигдонии. Город лежит у подошвы горы Масия». Действительно, области возле Гималаев плодородны, в тех местах высокая плотность населения. Напрашивается поместить этот знаменитый город Нисибида (Нисибис), он же Антиохия в Сиалкот.

«Наконец, они достигли реки Тигра, около которой находится большой и многолюдный город по имени Ситтака, отстоящий от реки на 15 стадий. Эллины разбили палатки у города, близ большого прекрасного парка, густо поросшего деревьями всевозможных пород…». См. предыдущий комментарий о садах в Лахоре.

«Отсюда они прошли по пустыне в четыре перехода 20 парасангов, имея реку Тигр с левой стороны». Если события происходят на территории современного Ирака, то никакой пустыни ни с правой стороны, ни с левой стороны Тигра нет. С одной стороны течет Евфрат, с другой стороны горы.

«Затем они прибыли к реке Запату, шириной в 4 плетра…». Довольно большая река, ширина порядка 12 метров. Где в Междуречье такая река? А в Пенджабе больших рек очень много, много и каналов, о которых пишет автор.

«После такого окончания дела враги удалились, а эллины спокойно шли вперед в течение остальной части дня и дошли до реки Тигра. Здесь находился большой, оставленный жителями город по имени Лариса. В древности в нем обитали мидийцы. Ширина его стены равнялась 25, а вышина 100 футам, а протяжение всей окружности стены – 2 парасангам.·Построена она. из обожженных кирпичей. Под кирпичом каменная крепида вышиной в 20 футов». См. выше комментарий о древних стенах.

«Близ этого города возвышалась каменная пирамида шириной в 1 плетр и вышиной в 2 плетра». Надо обратить внимание на форму пирамиды, она, в отличие от египетских пирамид, сильно вытянута вверх, такая форма свойственна пирамидам в Индии.

«Оттуда эллины прошли в один переход 6 парасангов до заброшенной огромной стены. Название города было Меспила; когда-то его населяли мидийцы. Крепида была сложена из обтесанного раковистого камня; ширина ее равнялась 50 и высота тоже 50 футам. На ней была возведена кирпичная стена шириной в 50 и вышиной в 100 футов, а длина ее окружности равнялась 6 парасангам». На фотографиях форта Рохтас видно, что часть стен выложены из камня, часть из кирпичей, но понять, как выглядела стена изначально проблематично, на сайте turbine.ru, раздел «Провинция Пенджаб», говорится о том, что «Рохтас стоит на фундаменте еще более древней крепости». Здесь же протекает река.

«В деревнях нашлось много материала для тетивы, а также свинцовых шариков для пращей». Если согласиться с тем, что события происходят в Пенджабе, то, безусловно, здесь должны быть месторождения свинца. Горная энциклопедия: «Свинцовые руды добывали в восточном Пенджабе…». Правда, в нынешнем Ираке тоже есть месторождения свинца.

«Затем солдаты отправились за продовольствием, а стратеги снова сошлись на совещание и, собрав пленных, допросили их о всех расположенных кругом них странах. Те рассказали, что дорога к югу идет на Вавилон и Мидию; по ней эллины пришли сюда. Дорога на восток ведет к Сузам и Экбатанам, где, как говорят, царь проводит лето. Дорога на запад, после переправы через реку, ведет в Лидию и Ионию, а горная дорога, обращенная к северу, – к кардухам. Это племя, по их словам, живет на горах. Кардухи воинственны и не подчиняются царю». Здесь, если исходить из традиционной трактовки событий, в тексте противоречие. Если события происходят на территории нынешнего Ирака (в Междуречье), то для наблюдателя, который находится севернее Вавилона, Сузы будут находиться не на востоке, а на юго-востоке. При этом писать, что Мидия (см. раздел «Мидия» в Википедии), так же как и Вавилон, находится на юге, не корректно.

«Когда эллины прибыли туда, где Тигр совершенно непроходим из-за его большой глубины и ширины и где нельзя было также пройти вдоль берега, потому что крутые кардухские горы нависали над самой рекой, – тогда стратеги решили итти через горы. Дело в том, что они узнали от пленных, будто, если им удастся перейти кардухские горы, они смогут переправиться в Армению через истоки Тигра, а если они не захотят этого сделать, – обойти их кругом. Говорили также, будто истоки Евфрата находятся недалеко от Тигра, и оно так и оказалось». Комментарий: «Это указание неточно; южный рукав верхнего Евфрата (современный Мурад-су) действительно протекает по Армении, недалеко от истоков Тигра, но истоки этого рукава находятся значительно дальше на восток. Стратеги направлялись на север, видимо, в надежде переправиться через Тигр и Евфрат у истоков этих рек, там где последние уже не представляли собой непреодолимого препятствия для пешехода». Истоки рек Чинаб и Рави, действительно, находятся рядом и то, что горы (Гималаи), нависают над рекой, соответствует реальной картине. Ниже приведена карта Гималаев из Википедии, где хорошо видно, как горы «нависают» над равниной территорией.

«Кардухи покинули свои дома и, захватив с собой жен и детей, бежали в горы. Однако продовольствие здесь имелось в изобилии, и в домах можно было найти очень много бронзовых изделий». В музее в Лахоре стоит старинная пушка, изготовленная из бронзы, пушку сделали из изделий собранных у населения, поэтому бронза в тех местах есть (сайт tourister.ru). О наличии медных и бронзовых изделий на северо-западе Индостана можно прочитать в книге «Древнейшая культура долины Инда», Э. Маккей.

«В этой стране много мази, которой пользовались вместо оливкового масла. Она приготовляется из свиного сала, кунжутных семян, горького миндаля и терпентина. Были найдены и благовония, изготовленные из этих же продуктов». Здесь надо обратить внимание на кунжут, который встречается, в основном, в Африке и в Индии.

«Однако при наступлении утра они увидели на той стороне реки вооруженных всадников, готовых, по-видимому, помешать переправе, а также пехоту, выстроенную на холмах выше всадников, с целью воспрепятствовать вторжению эллинов в Армению. То были наемные войска Оронта и Артуха – армены, марды и халдеи». Комментарий: «Древние писатели упоминают несколько племен этого имени, живших в пределах персидского государства. В «Анабасисе», очевидно, имеются в виду марды, обитавшие во времена Страбона в Армении (С τ ρ а б о н, XT, 13, 13). Согласно Птолемею (V, 12, 9), они жили к востоку от истоков Тигра». Комментарий: «Под халдеями здесь следует понимать не южномесопотамских халдеев, а халдеев припонтийских, обитавших, по-видимому, недалека от юго-восточного побережья Черного моря, по соседству с колхами, в стране которых находился греческий город Трапезунт». Халдеев, чаще всего, историки помещают в Месопотамии, но в данном случае, столкнувшись с фактом необъяснимым в традиционной версии истории, тут же придумывают халдеев возле Черного моря. Так и возникают многочисленные дубликаты, которые мы видим в этой истории. Предположить, что их схема истории не верна, комментаторы не могут. Интересно, что историки не могут локализавать и халибов, которые упоминаются в этом произведении. Комментарий по поводу халибов: «…В греческом литературном предании, связанном с юго-восточным Причерноморьем, видное место занимают приморские халибы, с которыми всегда связывается представление о добыче и обработке железа и серебра. Нередко халибы считались даже изобретателями железа. Здесь же, на определенном участке к востоку от города Котиоры (современный Орду), их помещает и Ксенофонт, причем он характеризует их как племя немногочисленное, подчиненное моссинойкам и занятое преимущественно добычей и обработкой железа. Говоря о горных халибах в разбираемом месте текста, Ксенофонт подчеркивает их воинственность и вообще характеризует их совсем другими чертами, чем приморских халибов. Объяснить существование в соседних областях двух племен или племенных союзов, совершенно различных по своему хозяйственному укладу и общему положению, но носящих одно и то же имя, можно либо за счет неточности в тексте Ксенофонта, либо выдвинув предположение о том, что халибы на что указывает их занятие горным делом, были исконными обитателями юго-восточного Причерноморья, частично покоренными пришедшими туда в начале первого тысячелетия из более южных областей Малой Азии племенами (Ксенофонт, например, определенно говорит о том, что приморские халибы подвластны моссинойкам). Часть племени халибон откололась, ушла в горы и, живя в иных условиях, со временем усвоила и иные нравы и обычаи». Здесь спорить с комментаторами по поводу халибов, подчиненных моссинойкам и «горными» халибами не буду. Слишком уж сильно акцентируют комментаторы внимание на якобы «неточности в тексте», все это можно объяснить по-другому, но невозможно не заметить сходства между названиями «халибы» и «талибы», впрочем, в Пакистане известно племя с названием «халил», тоже очень близко к слову «халиб». Но в рамках традиционной версии истории, в которой события происходят совершенно в других местах, комментаторы об этом сходстве даже не упоминают. Действительно, делать выводы только из-за совпадение названий ни в коем случае нельзя, но в нашем случае, так как у нас события происходят на северо-западе Индостана, там, где и обитают талибы, это совпадение надо рассматривать, как очень даже не случайное. Надо отметить, что по тексту Ксенофонта очевидно, что халдеи живут рядом с колхами. И то, что халдеи соседи и колхов, и скифов можно прочитать у самых разных авторов. Страбон: «Нынешние халдеи в древности назывались халибами».

«Дома здесь были подземные, с верхним отверстием наподобие отверстия колодца, но широким внизу. Впуски для скотины были вырыты в земле, а люди спускались вниз по лестнице. В домах находились козы, овцы, коровы и птицы со своими детенышами; весь скот питался в домах сеном». На сайте newsvideo.su, статья «Пакистан: жизнь в пещерах-землянках», рассказывается о жизни с семьей пакистанки в пещере-землянке. Это место находится в 60 километрах от Исламабада. Героиня этого сюжета рассказывает, «что в таких домах жили ее далекие предки». Правда, на востоке такие жилища не редкость, в таких жилищах жили люди в Баку.

«После этого они прошли в семь переходов, примерно по 5 парасангов в день, до реки Фазиса…». Парасанг равен 30 стадиям. У Страбона стадий равен 100 метров (см. раздел «Понт, Меотида»), это означает, что они проходили в день 15 км и за семь дней прошли 105 км.

«После заключения договора макроны тотчас же, вместе с эллинами, стали рубить деревья и прокладывать дорогу, словно они имели намерение совершить переправу вместе с ними, и, кроме того, предоставили им в продажу какое могли продовольствие и вели их в течение 3 дней, пока не доставили к границе колхов». Комментарий: «Племена колхов, от которых получила свое название юго-западная приморская часть Закавказья (Колхида), распространялись во времена Ксенофонта, как видно по «Анабасису», значительно дальше на запад, чем в более поздние века античности, занимая южное побережье Черного моря до Трапезунта и даже примерно на 100 км дальше на запад». У комментаторов снова проблемы и они вынуждены Колхиду «продлить» на запад.

«Отсюда они прошли в два перехода 7 парасангов и прибыли к морю в Трапезунт, многолюдный эллинский город на Евксинском Понте, колонию Синопы в стране колхов. Там они пробыли около 30 дней в деревнях колхов, откуда делали набеги на Колхиду». Здесь возникает главный вопрос, где там находился Евксинский Понт? Очевидно, что, «так называемый Евксинский Понт», как часто пишет Ксенофонт, это озеро (болото), которое образовывали река Джелам и (или) Инд. Это единственно разумное объяснение. «Военная энциклопедия», Сытина, в статье «Пенджаб» об Инде: «Ниже Дера-Измаил-Хана разливы достигают 22 версты шириной. В остальное время средняя ширина реки 400-500 сажень. Устройству мостов в среднем течении, до гор Калабага, мешает быстрота течения, ниже этого пункта топкость берегов и значительная ширина русла». В разделе «Понт, Меотида» было сделано предположение, что Понт находился возле впадения реки Кабул в Инд, где раньше было большое озеро. Только при наличии именно здесь Понта, эта версия обретает реальные очертания.

«И поскольку все пришли к соглашению, они отправились в совместный поход, прошли через страну так называемых фракийцев-просоедов, имея Понт по правую руку, и прибыли в Салмидесс. Здесь многие из плывущих в Понт кораблей садятся на мель и их прибивает затем к берегу, так как море тут на большом протяжении очень мелководно. Фракийцы, живущие в этих местах, отмежевываются друг от друга столбами и грабят корабли, выбрасываемые морем на участок каждого из них. Рассказывают даже, что до размежевания, многие из них погибли, убивая друг друга при грабежах. Там нашли много кроватей, сундуков, книг и других вещей, какие навклеры обычно перевозят в деревянных ящиках».

И про обратный маршрут эллинов: «[До этих мест войско шло пешком. Длина пути отступления от места битвы под Вавилоном до Котиор составляет сто двадцать два перехода – 620 парасангов, или 18 600 стадий; количество потраченного, на этот путь времени равняется 8 месяцам]». Посчитаем, 620 парасангов это 3 410 километров. Если замерить расстояние от Вавилона до Черного моря, то получим примерно 1000 – 1200 километров, если предположить, что эллины шли не по прямой линии, что они сделали крюк и зашли в Колхиду, а оттуда вернулись назад, все равно получаем расстояние порядка 1500 километров.

Где они бродили еще почти 2000 километров? Снова имеем противоречия, противоречие с точки зрения географии, маршрут просто не соответствует описанию Ксенофонта и снова это противоречие связано и с величиной парсанга (и стадия). Кроме того, по тексту Ксенофонта ясно, что эллины пошли в горы, чтобы перейти Тигр и Евфрат, но если они шли к Черному морю, то никакого смысла в переходе через эти реки не было. Получается и тут противоречие.

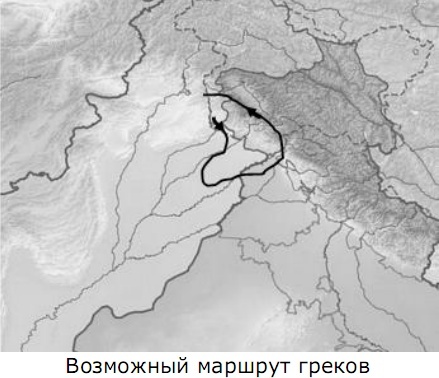

Попробуем по карте определить возможный маршрут греков.

Здесь показан возможный маршрут греков. Стрелки указывают направление движения. Конечно, маршрут мог быть и другой, не между реками Рави и Чинаб, но это не сильно влияет на ход рассуждений. Этот маршрут соответствует тексту Ксенофонта, греки возвращаются через горы к тем местам, где сегодня находят очень много греческих монет, туда, где, скорее всего, находилась древняя Греция.

Киропедия, о Вавилоне, [38]: «Что касается меня, то я, признаюсь, не вижу, каким образом можно взять штурмом столь мощные и высокие стены… Посредине города эта река, ширина которой более чем два стадия… глубина у нее такая, что если даже человек встанет на плечи другому, то и тогда он не покажется над водою, так что этой рекой город еще более укреплен, чем стенами… Двери их домов легко могут загореться, потому что створки дверей сделаны из финикового дерева и смазаны легко воспламеняющимся асфальтом». Об этом же пишет и Страбон в разделе о Вавилонии: «В силу недостатка лесных материалов для построек здесь применяют доски и балки из пальмового дерева. Вокруг балок оборачивают витые из тростника канаты, которые затем белят и раскрашивают в разные цвета, а двери покрывают асфальтом. Двери делают высокими, так же как и дома, которые все сводчатые из-за недостатка леса. Страна по большей части лишена растительности, за исключением финиковой пальмы и кустарников. В большом количестве растет финиковая пальма в Вавилонии, много ее в Сусах, на побережье Персиды и в Кармании. Черепица у них не в ходу, так как дожди здесь редки. Подобные же постройки есть в Сусах и в Ситакене».

В музее Лахора собраны образцы монгольских и сикхских дверей (сайт tourister.ru), но из какого дерева они сделаны и чем смазаны, узнать не удалось.

«…Он двинулся в поход, во время которого, как передают, он покорил все народы, живущие, если выйти за пределы Сирии, вплоть до Красного моря. Затем, рассказывают, состоялся поход в Египет, и эта страна тоже была покорена Киром. После этого границами его державы стали: на востоке – Красное море, на севере – Понт Эвксинский, на западе – Кипр и Египет, на юге – Эфиопия. Крайние пределы этих обширных владений были не пригодны для поселения в одном случае из-за жары, в другом– из-за холода, в третьем – из-за обилия воды, в четвертом–из-за ее отсутствия. Поэтому для себя Кир избрал местом жительства центральные районы и зимнее время в течение семи месяцев проводил в Вавилоне, потому что место здесь теплое, весной в течение трех месяцев жил в Сузах, а в разгар лета два месяца проводил в Экбатанах. Говорят, что благодаря такому порядку он всегда наслаждался весенним теплом и прохладой». У Страбона: «Мидия делится на 2 части. Одну часть называют Великой Мидией, главный город которой Экбатаны, большой город и столица Мидийской державы (еще и теперь он служит парфянам столицей, а их цари проводят здесь по крайней мере лето, так как Мидия – страна холодная; зимой они пребывают в Селевкии на Тигре, недалеко от Вавилона)» Еще фрагмент из Страбона: «Экбатаны были зимней столицей персидских царей, равно как и македонян». Интересно, что про город Джамму («Город Храмов») в Википедии написано: «С ноября по апрель из-за благоприятного климата Джамму является «зимней столицей» штата, именно здесь в эти месяцы находится местное правительство, которое летом размещается в Сринагаре».

Как видно из анализа книги «Анабасис», если считать, что события происходят в Малой Азии и Междуречье, на территории нынешнего Ирака, то сразу же возникают противоречия. Этих противоречий слишком много, а вот если считать, что маршрут проходил по территории Пенджаба и Кашмира, текст перестает быть противоречивым. Поэтому надо или объяснить противоречия в тексте Прокопия Кесарийского или согласиться с предложенной версией. Допускаю, что кто-то сможет предложить другое объяснение.

Ниже приведены несколько цитат из работ Прокопия Кесарийского, которые подтверждают предложенную точку зрения. Первая работа «Война с персами», [55].

«Киликийский горный хребет Тавр сначала проходит по Каппадокии, Армении и так называемой Персоармении, затем по земле албанцев и ивиров, а также других обитающих здесь племен, либо независимых, либо подвластных персам. Он тянется на огромном пространстве, и если идти все дальше и дальше, этот горный хребет предстанет широкой и высокой громадой. Кто пройдет через пределы ивиров, встретит среди теснин узкую тропу, простирающуюся на пятьдесят стадий. Эта тропа упирается в круто поднимающееся и совершенно непроходимое место. Дальше не видно никакого прохода, если не считать как бы сотворенных природой ворот, которые издревле назывались Каспийскими. Далее идут равнины, удобные для езды верхом и орошаемые обильными водами, страна большая, ровная и удобная для разведения лошадей. Здесь поселились почти все гуннские племена, занимая пространство до озера Меотиды. Когда эти гунны нападают на земли персов или римлян, то они едут на свежих лошадях через эти ворота, о которых я сейчас упомянул, не делая никаких объездов и не встречая никаких крутых подъемов, кроме тех пятидесяти стадий, которые, как сказано, ведут в пределы Ивирии. Двигаясь какими-либо другими проходами, они должны преодолевать большие трудности и не в состоянии пользоваться одними и теми же лошадьми; ибо им поневоле приходится делать большие объезды, и при этом по крутизнам. Когда на это обратил внимание Александр, сын Филиппа, он выстроил в названном месте настоящие ворота и воздвиг укрепление». Комментарий: «В данном случае Прокопий повторяет распространенную в античные времена ошибку, путая Кавказские (в Дарьяльском ущелье) ворота с Каспийскими, расположенными между Тегераном и Семнаном. Именно через вторые ворота и проходил Александр Македонский, хотя основателем их он не был, ибо ворота существовали уже до него. У Кавказских ворот Александр Македонский вообще не появлялся, тем не менее, восточная традиция, которой следует Прокопий, приписывает их создание именно Александру». Здесь у комментаторов серьезные проблемы. Дело в том, что в традиционной версии истории Ивирия (Иберия) ― административный округ на востоке Византийской империи, в основном, это территория на западе нынешней Грузии. Меотида ― это северное Причерноморье. Проход, о котором идет речь, или Дарьялово ущелье, или узкая полоска земли между Кавказским хребтом и Черным морем. Других вариантов нет. Но, как пишут комментаторы, там Александр Македонский не был, но это не так. В Меотиде он был (см. раздел Арриан «Поход Александра»), просто, если согласиться с нынешней версией древней истории, то масштаб похода Александра, даже не учитывая его посещение скифов (Меотиду), слишком уж фантастичный, а тут еще этот поход… В рамках традиционной версии истории, все это никак нельзя объяснить. Возможно, что здесь речь идет о Кашмирской долине, в которой находятся несколько озер, правда их размеры совсем не соответствуют размерам Меотиды у Геродота. По поводу разведения лошадей: «Сообщения ряда санскритских и палийских сочинений о развитии в Камбодже коневодства плохо согласуются с локализацией страны в высокогорных районах Памира или Тибета. Весьма показательны и свидетельства о соседстве с ней древней Капиши (совр. Беграм, расположенный в районе Кабула), т.е. областей Арахосии. Данные Кандагарских билингв и материалы индийских источников о Камбодже позволяют поместить ее в Арахосию, куда входила и территория современного Кандагара. Возможно, при Ашоке Камбоджа вместе с Йона составляли одну территориально-административную единицу», «Индия в Древности», Бонгард – Левин, [12]