Полная версия

Полная версияПолная версия:

Мои дела с Тургеневым и т.д. (1851–1861 гг.)

Тургенев тотчас же по получении моих рукописей отвечал мне длинным и самым любезным письмом. Это первое его письмо покажется, вероятно, многим читателям довольно скучным, ибо он очень внимательно и подробно занимается в нем стихосложением и метрической, так сказать, критикой моих гекзаметров; я нахожу, однако, необходимым поместить его здесь, не только потому, что оно первое, но еще и потому, что оно делает большую честь его доброму сердцу и его литературной добросовестности. Пусть оно само говорит за себя; кому надоест разбор неправильных стихов, тот все это пропустит, пробежав лишь глазами.

с. Спасское. 12 июня 1851 г.

Милостивый Государь Константин Николаевич. Я получил ваше письмо и посылку вчера и, видите, не замедлил ответом. Вы не почли нужным, как вы говорите, «рассыпаться в изъявлениях благодарности» – я, с своей стороны, избавлю и вас от уверений в искреннем моем участии к вашему таланту; лучшим доказательством этого участия послужит подробность и добросовестность моих заметок.

Начнем с ваших гекзаметров. Прилагаю их к этому письму вместе с таблицей всех чисто метрических ошибок, найденных мною в ваших стихах. Вы извините за откровенность: вы до сих пор не имели точного понятия о гекзаметре. Но это не должно вас опечалить; вы владеете языком, выражения ваши живы и счастливы – овладеть размером вам будет очень легко. Позвольте сообщить вам несколько замечаний о гекзаметре, которые, я надеюсь, не будут вам бесполезны, и не взыщите за наставнический тон.

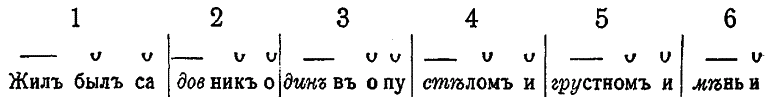

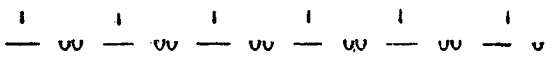

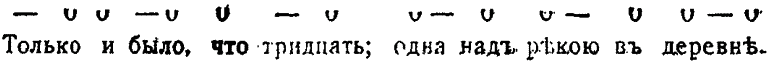

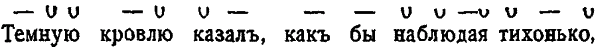

Гекзаметр состоит из шести стоп, пяти трехсложных, в которых первый слог долгий, а вторые два коротких, и одной окончательной, усеченной стопы, состоящей из одного долгого и одного короткого слога. Вот его форма:

Эта форма представляет полный гекзаметр. Греки, изобретшие этот размер, заменяли, часто в одной, иногда в двух, иногда во всех стопах, исключая пятой, которая всегда оставалась полной, и последней, шестой, усеченной, которая тоже никогда не изменяюсь, – заменяли, говорю, короткие два слога одним длинным[5], что придавало большое разнообразие и гибкость этому размеру. Повторяю, пятая стопа и последняя никогда не изменялись; они-то придают гекзаметру его характер, и потому оканчивать стих мужскою рифмой, слогом с ударением, как вы это делали, наприм., в полустишьи: Яков садовник xpaнил, – совершенно противно всем правилам и превращает гекзаметр в пентаметр.

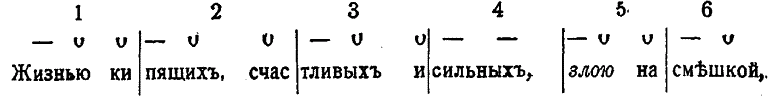

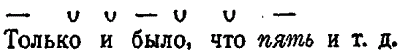

Далее, новейшим народам, перенявшим гекзаметры у греков, предстояло большое затруднение. Не имея, как греки, количественно-долгих. и коротких слогов, независимо от ударений, имея только ударения, они, по-настоящему, могли ввести у себя только полный гекзаметр, заменив первый, долгий слог каждой стопы слогом с ударением:

Но, чувствуя однообразие этой формы, немцы первые решились, по мере возможности, заменять два короткие слога одним долгим, или, говоря точнее, слогом с ударением, т. е. вместо

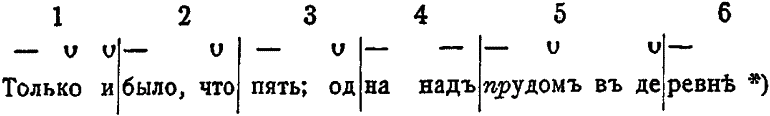

(* Примеч: Полный гекзаметр был бы следующий:

в котором у вас две стопы среди, 3-я и 4-я, состоят из двух долгих слогов, – или этот стих:

в котором у вас 4-я стопа состоит из долгих.

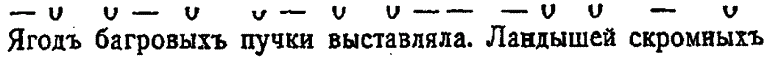

Воейков в следующем гекзаметре:

Гнедич в переводе «Илиады» часто весьма удачно изменяли полную форму. Очень жаль, что Жуковский не понадеялся на свое уменье владеть стихом и всю «Одиссею» перевел полными гекзаметрами, что производит утомительное однообразие и стукотню. Конечно, оно легче, удобнее и, положим, даже правильнее, но, повторяю, лучше тогда совсем бросить этот размер. Только, разумеется, надобно умеючи вводить долгие слоги (правильнее – слоги с ударением, потому что количественно-долгих слогов в новейших языках нет, но мы для краткости будем их называть долгими). Правила, как это делать, предписать невозможно, но некоторые намеки могут быть даны:

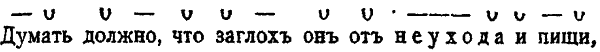

a) Никогда не должно превращать в долгий слог незначительную частицу или незначительный слог в слове, на которых неестественно остановиться, как вы это сделали в 55-м стихе:

Думать должно, что заглох он от неухода и пищи, что ужасно дерет слух.

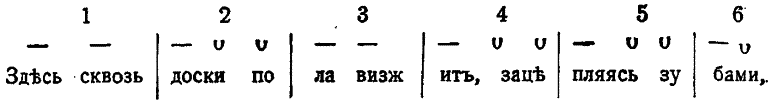

b) Также надобно наблюдать, чтобы первый, долгий слог стопы, следующей за стопой, превращенной в долгую (—), был не частица или незначительный слог, как, напр., у вас в 60-м стихе:

где после продолженной стопы – зал как – читатель принужден сделать ударение на бы, что неестественно.

c) Должно стараться, чтобы продолженный слог – слог, представляющий собою два коротких слога, имел либо значение в стихе, как напр. (см. выше),

либо, чтобы за ним следовал знак препинания, что позволяет голосу остановиться, как напр.:

Но, повторяю, правила для употребления этой вольности должны находиться в ухе поэта, и если вы на свое ухо не надеетесь, пишите, так и быть, исключительно полными гекзаметрами. Но где больше труда – больше и чести{1}.

Что же касается собственно поэтического достоинства отрывка, то он свеж и картинен. Не могу, однако, не заметить, что «младые прогрессисты» в 90-м стихе неприятно поражают слух, и что не худо бы вам отвыкнуть от таких оборотов, как напр., «клен-то не шибко здесь рос по себе», что я, помнится, называл вам любезничаньем, и что вовсе не идет к вашему ясному и спокойному поэтическому взгляду. Еще замечу вам, что ревенем, точно, пахнет тополь, только не серебристый. Но мне весьма было бы приятно знать, что вы продолжаете вашу поэму, соображаясь с метрическими правилами, а метрические правила соблюдать так легко, что, право, не стоит нарушением их вредить впечатлению читателя.

Я так подробно распространился о ваших гекзаметрах, что не имею более времени говорить как бы следовало о вашей комедии. Я третье действие прочел со вниманием; оно не переменило моего прежнего мнения: это сюжет, не говорю не сценический, но антидраматический; интерес в нем даже не психологический, а патологический. Но со всем тем это вещь замечательная и оригинальная. Я исполню все ваши поручения – пошлю вашу комедию к Краевскому с письмом к Дудышкину, критику «Отеч. зап.»; но я об этом еще поговорю с вами в другом письме, в котором я выскажу вам все свое мнение о вашем произведении. Я надеюсь, что в августе месяце вы непременно будете иметь деньги.

Пока будьте здоровы, работайте. Смею думать, что вы теперь не сомневаетесь в желании моем быть по мере сил полезным вам и вашему таланту; надеюсь, что со временем к чувству литературной симпатии прибавится другое, более теплое – личное расположение. Желаю вам всего хорошего.

Ваш покорный слуга Иван Тургенев.Таково было это первое письмо Ивана Сергеевича. Могло ли оно не ободрить двадцатилетнего мальчика?

Сила его действия удваивалась, помню, еще и бескорыстной радостью тому, что сам Тургенев так красив, так ростом велик и плечист, такой «барин»! Мне было приятно быть обязанным человеку, который мне так нравился. Я радовался даже тому, что он богат.

Все некрасивое, жалкое, бедное, болезненное с виду ужасно подавляло меня тогда, не оттого, чтобы я был сух или несострадателен, а, напротив, потому, что я при первом переходе моем из отрочества в юношеское совершеннолетие принимал все слишком близко к сердцу и в иные минуты уж было мне и не под силу всех и все жалеть, начиная с самого себя и кончая каким-нибудь беззащитным щенком, над которым профессора наши Севрук и Глебов делали такие жестокие опыты! Еще бедное, истерзанное сердце мое не окрепло, не возмужало, не притерпелось, и мне было так приятно порадоваться хоть на чужую силу, на чужую красоту или на богатство, доставшееся хоть не в мои, но в хорошие руки, в руки человека, по моему мнению, достойного всякого счастия.

Я помню это лето (51-го года) в нашем калужском имении. Карамзин сказал про свою первую молодость: «Я помню восторги, но не помню счастия». Мне захотелось, говоря об этом лете в родной деревне, привести эти слова Карамзина, только немного изменяя порядок их: «Конечно, – я не помню счастия, но помню восторги!» Да, я их помню, и обязан я был ими больше всего Тургеневу.

Я помню одну летнюю ночь… должно быть, в июле месяце. Я долго не мог заснуть от необычайного возбуждения мыслей и каких-то неясных, но восхитительных чувств. Открытое на всю ночь окно моей комнаты выходило в сад. Сквозь марлевую заставку при сильном лунном свете я видел, хотя и смутно, большие липы нашей огромной густой аллеи; видел яблони и груши, знакомые с детства; с полей созревающей за садом ржи раздавался посреди безлюдья громкий крик коростелей… Мало ли сколько раз я слыхал этот крик и прежде, и после, но ни разу ни прежде, ни после этот знакомый крик не действовал на меня так сильно, так поразительно, торжественно и странно!

Конечно, не одно это милое и столь ободрительное письмо было причиной моего приятного душевного возбуждения в это достопамятное для меня лето… Были и другие обстоятельства, благоприятные для хорошего настроения моего духа. Особенно – два. Одно из них, для меня очень важное, было прямо связано с мыслями о Тургеневе – вытекало из знакомства с ним; а другое было совсем случайное, но тоже в моих глазах весьма существенное. Впрочем, я помню, что при тогдашних размышлениях моих и об этом втором, случайном обстоятельстве, хотя на мгновение, но все-таки являлся передо мной с безмолвным благословением призрак моего поэтического орловского помещика. Если бы я на этот раз (только на один этот раз!) – был бы французом или был бы уверен, что могу правильно писать по-французски, то я выразился бы, между прочим, так:… «l'image noble et gigantesque de mon genereux protecteur[6]!» – или вообще в этом роде – вместо этих простых слов «призрак»… Но у нас не полагается так писать. У нас ведь прежде всего надо упомянуть о том, как кто-нибудь «сопел, глаза протирая, плевался, сюсюкал, хихикал» и т. д…

Первое благоприятное для моего настроения обстоятельство, вытекавшее отчасти, как я сказал, из этого счастливого знакомства с Тургеневым, было то, что я именно в это время задумал впервые и решил прервать, наконец, все сношения с Алексеем Георгиевским. Решение это, не без долгих дум и не без борьбы, созрело и окрепло в душе моей за это лето так сильно, что я тотчас же, по возвращении моем осенью в Москву, привел его в исполнение, и гораздо легче и смелее, чем сам от себя ожидал.

Георгиевский становился все несноснее, придирчивее, несправедливее и неделикатнее; и замечу, только с теми из сверстников, с которыми он был близок, в привязанности которых он был уверен. С остальными людьми он был осторожен, вежлив и даже иногда любезен. Для меня все это было истинной загадкой: сам я решительно подобных чувств и наклонностей не понимал. Другого друга своего (нашего же калужского товарища П-ва) он довел своими жесткими шуточками и насмешками до того, что П-в решительно выгнал его из квартиры своей. Но Георгиевский от избытка самомнения стал выше этого, обратил все это в шутку и пришел с какими-то карикатурными ужимками к нему просить иголки и ниток для починки казенного носового платка (он был казенным студентом). П-в, который славился у нас еще прежде упорством и твердостью характера, доходившей иногда и до тупого упрямства, – не устоял против этого паясничанья своего даровитого друга и примирился с ним. Я помнил этот недавний случай крепко, и молчаливое, затаенное негодование мое на Георгиевского было уже так сильно, что я оказался непоколебимее упорного П-ва.

Привязанность моя к Георгиевскому, в начале университетской жизни нашей столь искренняя и пылкая, начала, положим, уже и зимой остывать под влиянием тех вовсе ненужных и злых гадостей, которые он нам с П-м постоянно говорил; раз я даже на извозчике сказал ему по поводу одной его выходки:

– А знаешь ли ты, что за это по лицу бьют?

Он, как и всегда, нашелся: «Пока меня не ударили, мне право – все равно!»

Драться мы в санях и в треугольных шляпах на улице, конечно, не стали; но я ничего не забыл и все собирал воедино в негодующем сердце моем.

От разрыва меня долго удерживали два чувства; – одно внушало мне какие-то тончайшие сомнения в моей собственной правоте, сомнения уж слишком добросовестные и строгие к себе до несправедливости. Мне часто думалось тогда: «Истинно умный человек не может не быть добрым и справедливым. Георгиевский так удивительно умен; как же может он быть недобр и несправедлив ко мне, который его так любит и которого беседы, ум и дружбу он сам предпочитает обществу и дружбе всех других людей! Надо еще размыслить: не прав ли он? Может быть, и я виноват? Может быть, я чего-нибудь еще не понял, а он, конечно, уж все понимает! «

Глупые мысли неглупого мальчика, у которого от боли сердечной и обид ум зашел за разум!.. Именно зашел дальше, чем нужно было…

И вот я все искал, чем бы его оправдать, а себя обвинить, и найти не мог. Обиженное сердце с величайшей болью протестовало против всех изысканных и самоукоряющих доводов сбитого с толку ума.

И я все более и более (ничего ему об этом не говоря) начинал, после двухлетней веры в непогрешимость его «гения» и даже его нравственного суда, – предполагать, что даже и он может быть неправым.

Другое чувство, которое долго мешало мне прекратить с Георгиевским все сношения, была потребность так называемого «обмена» мыслей высшего порядка. Я около себя не находил, кроме него, ни одного человека, с которым бы я мог так много, так свободно и так «современно», как говорится, рассуждать о Пушкине и Гомере, о Гоголе и Белинском, о любви и дружбе, о вере и безверии, об общих началах науки и поэзии. Говорили многие довольно умно, читали… Но мне всего этого было мало, а его независимый и мощный ум не только удовлетворял, но даже и подавлял меня беспрестанно.

Как только я познакомился с Тургеневым, как только Тургенев признал во мне талант, я понял, что теперь я в силах буду найти себе и помимо Георгиевского собеседников «наивысшего порядка», и что мой самодовольно-ядовитый и без достаточной причины придирчивый товарищ мне уж не так необходим для умственной жизни, как я с полгода тому назад воображал.

И вот, гуляя один по нашим живописным кудиновским рощам и липовым аллеям, я думал, думал, думал и… и надумался…

Какая-то струна в сердце моем от этой думы, долгой и упорной, – перетерлась и порвалась раз навсегда, невозвратно!..

Пока я воображал смиренно, что мой ежедневный обвинитель и жестокий судья – непогрешим мыслью своею, я не смел, во имя идеальной правды, расстаться с ним. Пока я боялся, что без него мне не с кем будет говорить о том, например, какая разница в характерах у Онегина, Печорина и Бельтова («Кто виноват?») и на которого из них лучше быть самому похожим в жизни и т. д. Пока я боялся, что некем будет с этой стороны заменить его – я терпел. Теперь – я не желал более терпеть и не боялся с ним расстаться.

В начале сентября, в Москве, когда начались уже лекции, Георгиевский пришел ко мне вечером. У меня в это время сидел еще другой молодой человек, некий русский-француз Эж. Р., давний тоже калужский сверстник и приятель, также весьма неглупый, но совсем в другом роде: простосердечный, веселый, легкомысленный и добрый.

Начался разговор и очень скоро перешел на литературу.

– А ты как там ни толкуй, молодой писатель, – сказал Георгиевский, – а твой Тургенев все-таки немного мелкопоместен (Георгиевский любил придумывать такие необыкновенные выражения). Вот, например, этот «Бежин луг». К чему эти подробные описания всех этих облаков утром… Помнишь?… уж больно густо! Подумаешь, человек для того пишет, чтобы побольше за лист взять… «Дадут за лишний лист, да еще скажут про меня – «художник!» (Слово «художник» он произнес с насмешливой, сантиментальной ужимкой и претенциозным голосом).

Я возмутился и отвечал:

– Послушай, что ты говоришь «за лист»… Ведь у него больше тысячи душ крестьян! Он получает по 50 р. с. за лист; сколько ж за это описание придется? Быть может, 5 рублей.

– Ну, так вот: «художник!», – повторил он тем же тоном и потом продолжал: – Перечел я недавно «Наташу» и «Аптекаршу» графа Соллогуба. Вот это чувство! и простота, и художественность настоящая… На что уж я, кажется un ours[7]… Как это у вас, господа, говорят?.. Un ours… уж не «moscovite» даже, a «de Borowsk»…, а кончая «Наташу», заплакал… И «Аптекарша» тоже – какая искренняя и прекрасная вещь! Эти немцы русские в уездном нашем городке и немцы немецкие в Дерпте… Эта девочка в коленкоровой шляпе, дуэль, старик профессор!.. Прелестно!.. «Мысль обрела язык простой и голос страсти благородный»… А у Тургенева все какие-то штучки, вроде комизма или юмора – как-будто что-то и гоголевское… Да куда! Далеко кулику до Петрова дня!.. А хочется тоже! Нет, брат, как хочешь, мелкопоместен он, мелкопоместен… Я думаю, он никогда не будет даже в силах написать длинную и серьезную вещь. Вот Писемский – хоть твоей, так сказать, женственности, «Тюфяк» его и противен, я знаю… А он скорее Тургенева создаст объективное и сложное произведение… Даже вы, молодой автор, вы, я полагаю, скорее Тургенева способны сочинить сложный план большого романа… Конечно, надо стараться, мал-дой че-к, надо стараться! – прибавил он уже с веселым добродушием, представляя какого-то начальника.

На все это я ответил только, что я с этим не согласен и, может быть, даже и не понимаю всего этого.

Георгиевский в ответ на это продекламировал свое четверостишие, сочиненное им еще прежде не на меня, а на другого нашего товарища, лирического стихотворца:

Ты многого не понимаешь,И многого, быть может, не поймешь!Ты только то порядочно поешь,Что сам в себе лишь замечаешь.– Впрочем (поспешил он прибавить), второй стих к тебе не приложим. Ты «многое со временем поймешь», «чего теперь не замечаешь»… Вот, граф, как я для вас это… перефра?.. пере?.. фрази?.. Перефрадьяволил?..

Такой обычной ему выходкой кончил Георгиевский свой жестокий критический поход на Тургенева, которого слава была еще далеко впереди.

Каково было мое удивление, когда лет через десять, если не более, я начал вдруг находить, что этот сын бедного воровского «приказного», ничего кроме калужской гимназии прежде не видавший, незнакомый вовсе с иностранными языками, несравненно менее меня с ранних лет начитанный (я уже и в детстве много вовсе не-детского – успел прочесть и по-французски и по-русски), – что он был, если не во всем и не совсем, то почти все-таки прав в своей строгой художественной оценке!

Но это понимать я стал уже тридцатилетним мужем, а он был до того способен, что в двадцать три года опережал не только нас, ровесников, но даже и будущую критику, и русскую, и иностранную. Нельзя, разумеется, и теперь не ценить таланта Тургенева, но нельзя же и равнять его, напр., хоть бы со Львом Толстым, а в некоторых отношениях его надо поставить ниже Писемского, ниже Достоевского, ниже Щедрина. По лиризму – гораздо ниже Достоевского; по широкой и равномерно разлитой объективности – ниже Писемского; по силе ядовитого комизма (от которого Тургенев был все-таки не прочь) и по пламенной сатирической злобе – ниже Щедрина, за которым и не разделяющий его направления человек должен все-таки признать эти свойства.

Да! 21-го года – я был не в силах сравняться в силе критической с моим гениальным Георгиевским! Но самая эта сравнительная слабость мысли послужила в то время мне на пользу… Слабость мысли придала мне силу воли, силу решимости – покончить с ним сразу все!

Немного погодя, он собрался уходить. Я при французе нашем не хотел ничего обнаружить, а сказал Георгиевскому: «Ну, хорошо, пойдем… Я провожу тебя по двору до ворот». Эжен Р. сделал было тоже движение какое-то… (ночь была лунная, хорошая), но я взглянул на него так значительно, что он понял и остался.

Мы шли по двору сначала молча… Мне было больно, очень больно… Георгиевский, наконец, догадался, что это неспроста, и полушутливо спросил, подходя к калитке: «Батюшки! Что это такое значит?»

– А то значит, – сказал я, протягивая ему руку, – что я прошу тебя никогда больше ко мне не ходить и, встречаясь, не заговаривать даже со мной, а оставить меня в покое.

Он тихо пожал мне руку и молча ушел. Я вернулся к себе и со вздохом опустился на диван. И больно, и легко!

Мой опытный и живой Эжен начал спрашивать:

– Что такое? Что такое? Секрет?

Я рассказал ему.

Эжен, слушая, улыбался не то одобрительно, не то скептически и, наконец, сказал:

– Однако, какой ты стал решительный! Ведь ты так любил его!

– Люди, голубчик, обучат решительности. Всему, и моей уступчивости, и моему ослеплению есть предел! – возразил я этому доброму малому, который ни на что подобное по слабости и легкомыслию своему не был способен.

Я сказал, что слабость мысли придала мне силу решительности. Надо объяснить это.

Что часть критических нападок его на Тургенева была справедлива, я тогда понять не мог, а слышал только в речах его звуки какого-то личного злорадства; я прочел в них неблагородное желание отравить недавнюю радость товарищу, который так его любил, так смирялся перед ним и так много за последнее время страдал.

– Что-нибудь одно: или он все это в самом деле думает, или назло мне говорит. Если он говорит то, что думает, то он не прав умственно; значит, он ошибается как критик. – Что ж тут худого, что «Записки охотника» так похожи на жизнь этой милой мне русской провинции? «Мертвые души» эти, над которыми он, Георгиевский, чуть не ежедневно с восторгом хохочет, – на жизнь все-таки не похожи; все-таки в них изображена одна пошлая ее сторона… Я недавно только под его влиянием понудил себя второй раз их прочесть; понял наконец, что художественность велика в самом деле и все-таки молча пожал плечами и сказал себе: да мне до этого какая нужда! Я и без этой «великой поэмы» знал, что есть мошенничество, что от Петрушек и Селифанов часто дурно пахнет и т. д. А Тургенев научает меня, что хорошо и что дурно в нашей помещичьей жизни, что гуманно и негуманно, что поэтично и что пошло; он незаметно указывает мне, как мне вести себя. Он беспрестанно, кроме того, в «Записках охотника» напоминает мне своими чувствами мои собственные, естественные чувства, когда я живу в Кудинове и езжу оттуда в уездные наши города, в живописный Юхнов, или в Мещовск, или даже в Калугу… А так, как чувствуют действующие лица «Мертвых душ» или даже сам Гоголь, я никогда не чувствовал и не буду… Не хочу… Разве вот сравнение России с тройкой? Нет, Георгиевский ошибается! Это натяжка – это восхищение «великой поэмой», и для меня «Записки охотника» выше – и кончено!..

Такова была моя тогдашняя юношеская, сердечно-тенденциозная критика! Конечно, я был в этом не совсем прав, но я был прав в том, что в его рассуждении о Тургеневе я слышал некоторое злорадство. Если и признать, что слова его были искренни, то все-таки аккомпанемент этих слов, сердечная музыка его речей в этом случае была нечистая, недобрая.