Полная версия

Полная версияКультурный идеал и племенная политика

Пьемонт шел открыто против католичества, против своей вековой религиозной основы. Французские государственные люди ошиблись и проиграли дело, ибо, не понимая (как не хотите понять и Вы, г-н Астафьев) всей глубокой революционности племенного начала в международной политике, они надеялись одной рукой поддержать папство – в то самое время, когда другая рука их будет способствовать созданию единства либерально-племенной Италии.

И Франция, и Италия обе вели тогда именно ту политику, которая обыкновенно зовется национальной, и обе пришли к результату – противоосновному, «к потрясению» папства; обе пожали революционные плоды: Италия преднамеренно и прямо; Франция неожиданно и против воли своей.

О Германии и говорить нечего; у немцев, если взять их всех вместе и с австрийскими, – нет одной общей религиозной основы или «сущности»; католиков немного разве менее, чем протестантов; не говоря уже о том, что один ревностный католик по силе своей равняется, по крайней мере, троим протестантам. В Германии национально-государственное дело является с этой стороны чисто племенным, вне религии стоящим. И чем это дело будет более оконченным (после присоединения и австрийских немцев), тем оно станет более безосновным в религиозном отношении, тем сильнее выразится чисто племенной характер германского национального единства.

Уже и теперь император Вильгельм II в недавней речи своей офицерам сказал:

– Необходимо поддерживать в солдатах религиозное чувство; но при этом обращать внимание не на различие догматов, а на нравственную сторону дела.

Куда это ведет? Ведь и Робеспьер заботился о Верховном Существе и о чистой этике!

Однако – за блестящий образец вполне национальной политики считается германская политика последнего 30-летия. Франция послужила политике племенных национальностей во вред и на гибель себе. Италия и Германия послужили, самим себе на славу (до поры до времени), этой самой национальной политике. Их политика уже всеми называется прямо национальной.

* * *Еще два-три слова.

Г-н Астафьев – философ, и потому он обязан быть хорошим терминологом. Но политическая терминология в его заметке мне не кажется особенно удачной (счастливой).

Из брошюры моей[4] он должен был видеть, что я слово революция понимаю по-прудоновски, т. е. я называю революцией то стремление обратить всех людей в среднего европейца или тот процесс всеобщей ассимиляции, которые Прудон считает истинной целью человечества на земле и которые так ужасают Дж. Ст. Милля и Герцена.

Такой революции (т. е. ассимиляции) служат не одни мятежи, цареубийства и восстания, но и самые законные демократические реформы, и всемирные выставки, и однообразие обучения, и однородные вкусы и моды, и равнодушие в деле религии, и даже все изобретения ускоренного обращения.

Если это мое широкое понимание слова «революция» показалось г-ну Астафьеву неправильным, то он мог бы прямо на это возразить… Но говорить по поводу моих нападок на космополитизм и ассимиляцию, что «даже и в религии не раз пытались искать освящения для теорий народовластия, цареубийства и революции…» – это как будто вовсе некстати.

Я до цареубийств, трактуя о революции ассимиляционной, вовсе и не касался; да и касаться мне их было вовсе и не нужно; ибо цареубийство, как бы ужасно и беззаконно оно ни было, само по себе вовсе еще не есть действие, всегда благоприятствующее революции в моем (или прудоновском) смысле – т. е. всеобщей демократической или буржуазной ассимиляции.

Убиение французских королей Генриха III и Генриха IV было действительно освящено католической религией, но оба эти цареубийства ассимиляционной революции ничуть не послужили, и сами направлявшие руку преступников не эту ассимиляцию имели в виду. Так что ни сознательно, ни непредвиденно (и это ведь бывает) оба эти преступления в пользу моей (и прудоновской) революции не действовали. Вообще было много и реакционных посягательств на жизнь людей, стоявших во главе того или другого государства. Густав III шведский был убит дворянином Анкарстремом из побуждений аристократических; реакционный же характер (в пользу рабовладельчества) носило и убийство президента Линкольна в Соединенных Штатах. На жизнь Наполеона I посягали роялисты, люди, уж конечно, не расположенные потворствовать уравнительной революции…

Мятежи и восстания тоже не всегда имели цели либерально-демократические (ассимиляционно-революционные), а носили нередко, как всем известно, весьма реакционный характер.

Раз мое понимание слова «революция» г-ну Астафьеву не понравилось, нужно было сказать мне, что я не так его употребляю. Но ставить рядом слова «народовластие, цареубийство и революция», в смысле восстания или кровавого переворота снизу, противополагать их все вместе представлению о медленном и нередко вполне мирном и законном процессе всемирной ассимиляции – право, этот прием не совсем удобный!..

Впрочем, все это до того у ж просто, что долго рассуждать об этом мне как-то и совестно.

Лучше я напомню г-ну Астафьеву вот что:

В 188… году он читал публичные лекции… <пропуск в тексте> и потом издал эти лекции отдельной брошюрой.

На этих лекциях и в этой брошюре он удостоил мои прежние труды особенно лестного внимания и про мою гипотезу вторичного разрушительного смешения выразился, что…{12} Но ведь это смешение и есть наилучший и наискорейший путь к ассимиляции. Если с тех пор г-н Астафьев изменил свой взгляд на эту мою гипотезу и стал находить, что процесс сословного, религиозного, областного и племенного смешения весьма охранителен или политически полезен, то это другое дело.

Если же он остался при прежнем хорошем своем мнении об этой моей мысли, то почему же он не хочет видеть, что рассуждение мое против политики племенных объединений есть не что иное, как приложение все той же общей теории предсмертного смешения к особому лишь частному случаю?

Сближаться политически со всеми остальными не русскими славянами – надо, но без доверия, без увлечения и поспешности, даже и в случае самых благоприятных для того обстоятельств. Не потому нужны это недоверие и эта медленность, что нельзя рассчитывать на дружбу славян. Нет – и дружба, и единство интересов найдутся, когда образуется славянская конфедерация; ибо один из членов этой конфедерации будет несоизмеримо сильнее всех других; боязнь и выгоды слабейших в этого рода делах суть самые верные залоги политические – верности. Но потому, что современная религиозная, монархическая, сословная и умственная реакция в России еще слишком слаба для того, чтобы Россия могла уже теперь безнаказанно связать свои исторические судьбы с судьбами всего славянства, особенно западного, австрийского.

Простое, т. е. только государственное, объединение итальянцев и немцев – достаточно для Италии и Германии.

Их культурное творчество – позади, в прошедшем; теперь, кроме опытов дальнейшего уравнения, им ничего не может глубокого предстоять. Культурно – весь Запад уже истощился.

Но наше «национальное самосознание» не должно удовлетвориться таким упрощенным и бесплодным европейским идеалом, а искать надо нам чего-нибудь более глубокого и широкого по содержанию. Иначе Вл. С. Соловьев будет совершенно прав, говоря:

– Куда нам, по Данилевскому, противополагать себя целой европейской цивилизации и претендовать на создание нового культурного типа! Русская цивилизация есть цивилизация европейская – и больше ничего. Частная форма общего европейского типа, весьма вдобавок небогатая содержанием.

Г-н Соловьев ошибется, наверно, только в одном: не с папством мы примиримся в новом и могучем догматическом и политическом единении; не римскому католицизму мы принесем в жертву те национальные основы наши (которыми мы оба с г-ном Астафьевым так дорожим) – нет, мы принесем эти основы в жертву общечеловеческой демократии и через ее посредство – еще гораздо более нынешнего – приблизимся духом к той всесветной буржуазии, которая поглощает мало-помалу все на земном шаре. Ибо даже и социалисты, и рабочие хотят быть все-таки буржуа. Это неизбежно только в случае, если над нашей русской религиозностью, над монархическими нашими убеждениями, над сословными наклонностями нашей национальной почвы мы, в погоне за одной чисто племенной государственностью, дадим восторжествовать в среде объединенного славянства – свободе, парламентаризму и религиозному равнодушию, которые не только глубоко въелись в души чешских, сербских и болгарских интеллигентов, но и в России еще вовсе не так вытравились, как многие воображают…

Я говорю: если бы после счастливой войны Австрия в развалинах лежала бы у ног наших, то и тогда надо подать ей руку и восстановить ее в прежних, додунайских, пределах.

И это необходимо сделать с двумя целями.

Во-первых, Габсбурги после подобного торжества могут служить как превосходное орудие против гогенцоллерновой гордости. Они в Германии еще не забыты!

А во-вторых – как я уже не раз говорил, – долгое существование Австрии даст нам время устояться в среде строго православной Восточной конфедерации с Царьградом во главе и предохранит эту конфедерацию от неизбежных уступок и сделок со славянами – католическими и либеральными.

Довольно! Рассуждать больше обо всем этом я не буду; спорить не желаю.

Что-нибудь одно из двух: или на г-на Астафьева нашло непостижимое затмение; или моя брошюра до того дурно написана, что я из поклонника национального идеала нечаянно попал в противники и, воображая, что я этот идеал берегу и защищаю, по неумелости моей оказал ему медвежью услугу.

Я не хочу быть пристрастным к себе, не решаюсь обвинить г-на Астафьева в непонятливости – и потому охотно беру вину этого странного недоразумения на себя.

Меа culpa! Mea culpa!{13}

Мои мысли, вероятно, так неискусно изложены, что даже и такого ученого человека, как г-н Астафьев, это мое недостоинство ввело в глубокое заблуждение насчет целей и намерений моих.

Г-н Астафьев убежден, что он понял мою брошюру; я же сознаюсь, что в его заметке ничего не могу понять и очень жалею об этом.

Сознаюсь и каюсь еще в одном.

Озаглавил я мою брошюру неудачно: «Национальная политика» и т. д. Надо бы озаглавить ее: «Национально-культурный идеал и политика племенных объединений».

Так было бы яснее.

Я дурно озаглавил мою брошюру не потому только, что заглавие ее очень длинно, но еще более потому, что захотел некстати придержаться общепринятого выражения «национальная политика». «Племенная политика», «политика племенных объединений» – это название принадлежит мне. Я первый стал употреблять его. Оно гораздо определеннее, чем название «политика национальная».

Последний эпитет, общепринятый, употребляется в самых разнообразных смыслах. Иногда она значит – просто политика твердая, независимая, самостоятельная. Иногда она значит – политика поддержки религиозных основ, скрепляющих нацию; иногда, напротив, ниспровержение этих основ во имя племенных стремлений.

Наполеон III ввел, так сказать, в моду в XIX веке политику племенных объединений, «политику национальностей». Он способствовал освобождению и объединению Италии; для Италии его национальная политика была политикой племенной. Но он хотел поддержать папство, как религию для Франции исторически национальную. Значит, для Франции его политика была политикой религиозных основ.

Мы отказываемся от участия в Берлинской конференции по рабочему вопросу{14} – и эту прекрасную политику можно назвать национальной (самобытной, даже имеющей культурно-обособляющий смысл).

Мы вводим в Остзейских провинциях общеевропейские (англо-французские) суды на русском языке. И это, говорят, национальная политика…

В <18>60 и <18>70-х годах мы поддерживали болгарское движение против константинопольского патриарха – это звали национальной политикой (в смысле племенной эмансипации).

Теперь мы от болгар отшатнулись – и стали несравненно внимательнее относиться к Православию, и это национальная политика (в смысле национальных религиозных основ)…

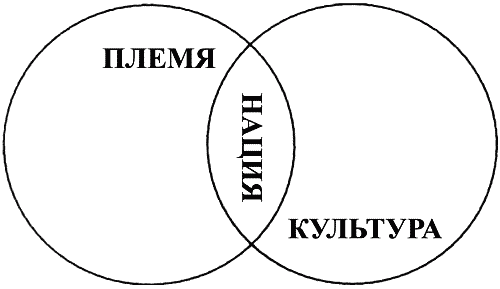

Национальность вообще можно графически вообразить себе в виде площади пересечения двух кругов. На одном написано культура (т. е. совокупность религиозных, государственных и бытовых отличий), а на другом – племя (т. е. совокупность природно-физиологических и лингвистических <отличий>).

Перетягивая жизнь в сторону более идеальную, мы усиливаем в нации весь слой культурный – силы и особенности. Перетягивая жизнь в сторону этно-природную, почти чисто-физиологическую, мы содействуем разрушению или – что в сущности то же самое – космополитизму, революции всеуравнивающей (всеобщей ассимиляции). Это случалось не всегда – в XV, XVI и XVII веках племенные объединения в России, Франции, Испании и Англии способствовали культурному обособлению этих наций. В XIX веке объединение Италии и Германии обнаружило ассимиляционный характер.

Что будет в XX <веке> – не знаю; но думаю, что русским очень полезно иметь все это в виду.

И тот не нападает на культурно-национальный идеал, который говорит, что хотя до сих пор в истории каждая культура требовала особого племени для своего воплощения, но ведь может настать и пора торжеству одной всемирной цивилизации, которой покорятся все племена волей и неволей…

Мы не хотим этого! Похвально. Но если не хотим, то наше «национальное самосознание» должно быть ясно, и мы из примеров других (должны) поучаться, что опасно для нашего культурного идеала и что <нет>. Например, открытая вражда, чья бы то ни было, не так для него опасна. Гораздо опаснее близкая дружба с единоплеменниками, зараженными, быть может, неизлечимо – общеевропейскими вкусами и привычками.

IV

Теперь, рассмотревши эти иноземные примеры, обратимся опять к отечественным.

Можно ли назвать национальной политику прошедшего царствования, как внутреннюю, так и внешнюю? И да, и нет. Если придавать слову «национальный» значение более племенное, чем культурное (более физиологическое, чем идейное), то, конечно, было в это время много таких действий, в которых господствовал дух национально-племенной; но мы напрасно будем искать проявлений духа национально-культурного за все 25-летие, истекшее от Крымской войны до <18>81 года.

Эпоха была либеральная; во многих отношениях прямо даже революционная, – и вот вместе с либерализмом и с революцией процвел у нас впервые и национализм племенной.

В самом начале <18>60-х годов обнаружились <… > первые югославянские освободительные движения, которым и правительство, и политическая литература наша так долго без разбора потворствовали. Движение болгарских рационалистов против вселенской Церкви встречало, например, у нас столько же сочувствия (если не более), сколько и восстания сербских земель против султана. В этом случае племенная политика наша была сознательная и преднамеренная. Она до того была преднамеренная, что мне самому в этих <18>60-х годах пришлось читать две официальные записки. Одна – из Петербурга – начиналась словами: «Дальнейшее существование Турецкой империи сделалось для нас в высшей степени невыгодным»… И дальше следовали вопросы, как бы разрушить эту империю, не воюя самим. Вторая – ответ на первую – начиналась так: «Православная политика на Востоке решительно устарела». А за этим следовал проект естественного деления Турции по племенам; Царьград же… предназначался стать «вольным городом»!!! Я ничего не имею против не только естественного, но даже и неизбежного в этом случае деления турецкого наследства по племенам; но Царьград – вольный город – это одно уже бросает яркий свет на все остальное!.. И доказывает – как мало тогда боялись космополитизма и революции. Как не умели вовсе видеть их в своих собственных планах и действиях!

Когда касалось до югославян, наша национальная политика того времени была не только племенная (это бы еще в этом случае не беда, ибо здесь племя было связано с Православием), но она была прямо противоосновна – в болгарском вопросе.

Когда же дело коснулось не единоверных болгар и сербов, а единоплеменных, но иноверных поляков{15}, то национальное дело наше благодаря вражде приняло оборот более благоприятный: здесь нам поневоле пришлось схватиться между прочим и за Православие – как за лучшее оружие для борьбы с польским католичеством.

Здесь, именно благодаря упорству и вражде поляков, национальное дело наше получило более религиозно-культурную окраску.

Хотя все-таки, зная тогдашнее настроение наших правящих сфер, понимаешь слишком ясно, что и в польском деле государственно-племенной русизм был главной нашей целью, а Православие только удобным подспорьем.

Многие, я думаю, помнят бывшее в то время между Катковым и Аксаковым важное разногласие. Катков, не отказываясь, конечно, и от Православия, имел главным образом в виду русизм. Аксаков же, напротив того, старался напомнить о том, что русский народ таких православных немцев, как Розены (например, и других, которых фамилий я не помню), считает своими, а русских католиков – подобных Гагарину и Мартынову – он никак своими не сочтет[5].

Катков являлся и в этом случае, как и во многих других, представителем политики государственно-племенной, Аксаков – страстный и неосторожный защитник либерально-племенного начала в болгарском вопросе – здесь являлся представителем того рода национальной политики, которую я предлагаю называть политикой основ.

Государственный русизм, как и следовало ожидать от той эпохи, сделал гораздо больше успехов в Польше, чем Православие.

Я понимаю необходимость такого pis-aller{16}… Я и не нападаю ничуть на наши усилия государственной руссификации западных окраин наших. Боремся чем можем, боремся тем, в чем мы сильнее.

Я прибавлю к этому только вот что. Слава Богу, что поляки так враждебны и так упорны! Для того, кто поет лишь о славянской любви и славянском единении, для того, кто верит в какую-то христианскую политику (т. е. в политику любви и высшей морали), для того, кто имеет в виду не культурный славянский тип, а вечный мир и благоденствие всех народов славянского племени, для того, конечно, мое восклицание «Слава Богу, что поляки так враждебны и упорны!» может показаться ужасным, бесчеловечным и антихристианским. Но я держусь других взглядов – и люблю смотреть прямо в глаза тому, что мне кажется истиной, не справляясь о том, как отнесутся к моей истине нервы читателей; или их лицемерие. Христианской же политикой я считаю лишь ту, которая благоприятна Церкви и утверждению веры.

Аксаков был прав; избави нас Боже от множества обруселых католиков и обруселых евреев; и дай нам Господи побольше православных ляхов и даже православных израильтян!..

Довольно с нас и великого множества русских, равноправных с нами, протестантов…

Нужно ли говорить о реформах? Я думаю, не надо. Все они – за исключением наделения крестьян землею и сохранения земельной общины – были самые обыкновенные либерально-европейские, космополитические. Не по намерению, конечно, а по плодам. Только наделение крестьян землею и сохранение земельной общины можно назвать мерой государственно-социалистической (прошу никого не пугаться слова «жупела»), а не либеральной; в том смысле, что прикрепление крестьян к земле (хоть еще до сих пор и недостаточно твердое и полное) есть своего рода закрепощение, в высшей степени благодетельное. Это одна из форм той зависимости от общин и государства, которой так опасается либерал Герберт Спенсер[6]. Эту благую охранительную меру можно назвать еще, сверх того, и вполне национальной в культурном смысле, ибо она нас с государственно-бытовой и хозяйственной стороны обособляет от общезападных порядков, и, вероятно, ей мы прежде всего обязаны как тем, что нигилистам не так легко было действовать на народ, так и тем, что нам не понадобилось посылать русских членов в Германию на конференцию по рабочему вопросу. Не от пауперизма она избавляет наш народ, но от индивидуализма.

Но кроме <…> – <…>, что было русского, истинно национального во всей политике истекшего реформенного 25-летия? Ничего!

Все общеевропейское, прогрессивно-либеральное, нивелирующее, производящее именно то смешение, которое я считаю разрушительным, революционным по преимуществу.

Немцев среднего положения, среднего класса (средних немцев) расселилось по России множество; евреям даны неслыханные дотоле вольности; при браках православных с протестантами дозволено было воспитывать детей в протестантизме (теперь это, слава Богу, опять отменили). Разбогатевшие мужики, мещане и купцы становились помещиками; дворяне разорялись и пускались в торговый оборот или поступали на службу в частные (европейские по устройству и духу) компании… Многие из монастырей одно время хотели упразднить; чуть-чуть было не навязали церкви суды по образцу европейских. Белое духовенство (всегда более, чем черное, расположенное к чему-то протестантскому) вышло более на вид и получило против прежнего больше силы.

Все низшее поднималось, все высшее – принижалось. Цензура была слишком снисходительна… Железные дороги усилили по всей России движение и быстрый обмен на западный лад. Капитализм впервые дал почувствовать свою всепожирающую силу.

Что же мы найдем во всем этом русского, обособляющего, или новотворческого, или хоть охраняющего то, что создано было прежде?

Ничего! В каких-нибудь 25 лет русское общество понятиями, учреждениями, вкусами, образом жизни и пороками, и пускай даже и хорошими сторонами – приблизилось к обществам западным несравненно более, чем в 200 лет – со времен Петра.

Нужно было иметь все ослепление и все теоретическое упрямство славянофилов, чтобы видеть во всем этом космополитическом погроме – во всех этих подражательных «новшествах» – «благочестивый дух нашей старины»! Славянофилы, которые говорили всегда так верно и глубоко: «Не Европа нам страшна; нам опасен европеизм», – не узнали этого самого европеизма именно тогда, когда он втерся в нашу жизнь почти весь сполна… чуть-чуть не дошел и до конституции!..

Итак, если кто скажет, что и политика правительства, и дух политической печати, и преобладающее настроение самого общества были в России национальны от <18>56 до <18>81 года, то с тем уже и рассуждать нельзя.

Конечно, общие наклонности у нас в течение этой несчастной для России четверти века были европейские, космополитические (т. е. революционные); они преобладали. Но в жизни никакое начало до конца не доводится; всегда остается хоть небольшое место и для действия других начал. Нечто подобное национализму появилось (сверх соблюдения земельной общины) и в двух случаях. В польском деле, как я уже говорил, – благодаря вражде, благодаря страстному нежеланию смешения с нами со стороны поляков и благодаря иноверию – национализм наш принял более православный, более культурный поэтому, обособляющий характер. Мы стали гораздо больше заботиться о Православии в Западном крае.

В деле же болгарском, благодаря напускным симпатиям, гораздо более племенным, чем вероисповедным, наша политика впервые решилась выступить явно против авторитета Восточной церкви.

Все это пора уже знать наизусть, и, конечно, надо согласиться, что тут-то уж племенная политика была революционна в самом простом и грубом смысле. Она была противо-церковна, противо-основна. То, что мы только двое с г-ном Филипповым признавали за истину двадцать лет тому назад, теперь у нас признают уже все.

Поэтому – оставим этот вопрос.

Скажу лучше о деле гораздо менее известном. Все в тех же бедственных для России <18>60 и <18>70-х годах существовал у нас тайный политический проект… Какой бы Вы думали?

Проект соединения сербов и болгар в одно государство{17}. Издавались на Востоке и брошюры под нашим покровительством в этом духе. Разумеется, так как сербы, отчасти болгары, все были еще под властью турок, а мы воевать решительно избегали, то проповедовалось не прямо восстание с целью немедленного освобождения и слияния в одно целое этих двух враждующих славянских наций, а только предлагалось стремиться к этому, быть согласными, действовать заодно и т. д. Вообразите, что бы вышло, если бы этот план удался; если бы эти чувства у болгар и сербов созрели бы вполне ко времени взрыва <18>76 и <18>77 годов{18}? Что бы вышло для России, и для Церкви православной, и даже для будущности самого всеславянства в случае падения Турции!