скачать книгу бесплатно

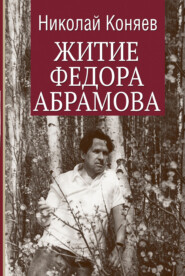

Житие Федора Абрамова

Николай Михайлович Коняев

Федор Абрамов прожил не очень долгую, но чрезвычайно насыщенную трудами и свершениями жизнь. Книга Николая Коняева рассказывает о судьбе и творчестве этого удивительного русского писателя. В своей работе автор пользовался не только воспоминаниями близких и друзей, не только документами, но и дневниками Федора Александровича, которые не опубликованы до сих пор. На основе архивных документов и дневников Николаю Коняеву удалось создать биографию писателя, которая помогает глубже разобраться не только в наследии Федора Абрамова, но и в истории нашей страны, в тех проблемах, которые еще предстоит решить.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Николай Михайлович Коняев

Житие Федора Абрамова

© Коняев Н.М., наследники, 2023

© ООО «Издательство «Вече», 2023

Задуманная автобиографическая повесть затем получила название «Из жития Федора Стратилата». Он хотел поведать со всей откровенностью о своей нелегкой судьбе, о том, как, начиная с младенчества, ему удавалось выживать и одолевать самые тяжелые обстоятельства. Он хотел начать повесть с того дня, когда мать упросила священника не нарекать его именем Касьяна…

Л.В. Крутикова-Абрамова.

Жива Россия

Пролог

Собрат праведного Артемия

Встань, брат, и поскорее отойди от этого места: ведь ты не знаешь, что на этом месте многие претерпевали лютую смерть; итак, встав скорее, иди в путь свой.

Честный же мученик Христов Федор, встав, сказал:

– Про какой же страх и ужас ты говоришь, матерь?

Раба Божия Евсеевия ответила ему:

– Чадо, на месте этом завелся громадный змий, и потому сюда никому нельзя придти…

Страдания мученика Феодора Стратилата

Меж крутых берегов, поросших то темным ельником, то светлыми, выстланными беломошником сосновыми борами течет река Пинега. На правом берегу ее стоит село Веркола.

Как утверждает предание, новгородцы, плывшие на челнах по Пинеге, вбили тут «верхний кол», чтобы обозначить северную границу русских владений.

Здесь, в Верколе и родился в 1532 году мальчик Артемий, которому суждено было просиять в сонме русских святых…

1

Рождение праведного Артемия совпало с завершением земной жизни великого русского святого Александра Свирского, глазами которого наяву увидела Русь Святую Троицу.

Можно говорить о случайности этого совпадения, но разве есть что-то случайное в Божием мире?

Еще тогда, в 1532 году, преставился, простудившись на охоте, царь Василий III Иоаннович. Правительницей страны стала Елена Глинская – мать трехлетнего наследника престола, будущего царя Иоанна Грозного.

Однако и это, столь значимое в истории событие, непосредственного отношения к будущей короткой жизни Артемия не имело…

Он родился в крестьянской семье, и родители его – отец Косьма по прозвищу Малый и мать Аполлинария – как занимались землепашеством, так и продолжали заниматься.

Небогата северная земля.

Коротко – всего три месяца! – здешнее лето. Много трудов надобно приложить, чтобы вырастить на этой земле хлеб. Некогда внимать дальним слухам, некогда думать о несбыточном…

Схватили в Москве при попытке побега в Литву дядю царицы – Михаила Глинского… Казнили за попытку поднять восстание дядю наследника престола – князя Андрея Старицкого… Необыкновенно возвысился любимец Елены Глинской – боярин Иван Овчина-Телепнев-Оболенский…

Вести об этом, может быть, даже и не доходили до затерянной в лесных чащобах Верколы…

Когда умерла правительница страны Елена Глинская, ее любимца – князя Ивана Овчину-Телепнева-Оболенского бросили в тюрьму и заморили голодом. Началась борьба в окружении восьмилетнего наследника престола. Выходцы из Литвы Бельские боролись с природными Рюриковичами – Шуйскими.

Победили Шуйские…

«Князь Шуйский поселился на дворе нашего дяди, князя Андрея… – вспоминал потом сам Иоанн Грозный. – Нас же с единородным братом моим начали воспитывать, как чужеземцев или последних бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в одежде, и в пище. Ни в чем воли не было, но все делали не по своей воле и не так, как обычно поступают дети. Припомню одно: бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и, положив ногу на стул, а на нас не взглянет – ни как родитель, ни как опекун… Кто же может перенести такую кичливость? Как исчислить многочисленные страдания, перенесенные мною в юности?»

2

Но и об этих происходящих в далекой Москве событиях ничего не знали и не могли знать в Верколе.

Артемий рос…

Как и принято было на Руси, родители воспитывали его в страхе Божием и христианском благочестии. И он и вырос кротким и послушным мальчиком. Может быть, даже более тихим, чем хотелось его родителям.

Известно, что уже с пяти лет – в тот год умерла в далекой Москве правительница Елена Глинская и начали морить голодом в тюрьме ее любимца, боярина Овчину-Телепнева-Оболенского – разлюбил Артемий детские игры, стал чуждаться общества сверстников.

Холодны и долги зимы на Пинеге.

Коротко и жарко здешнее лето.

Коротко и детство здешних ребят. Как и другие веркольские дети, Артемий рано начал помогать отцу в нелегкой крестьянской работе.

Смолянисто-душно пахнут густые ельники, на лесных пожнях тучами налетает на косцов мошкара, жалят слепни. И манят, манят в такую жару берега Пинеги, где раскалены солнцем прибрежные камни, где обжигает ноги чистый речной песок, где, прохладная и светлая, струится Пинега.

Но некогда отлучиться с пожни – коротко северное лето…

Шуйские недолго торжествовали победу. Хотя и был увезен в Белоозеро и там задушен Иван Бельский, но скоро скончался и князь Иван Васильевич Шуйский. По приказу тринадцатилетнего царя псари затравили Андрея Шуйского. Федора Шуйского отправили в ссылку – власть снова вернулась в руки Глинских.

И подрастал, подрастал грозный царь.

Говорят, что, когда родился он, по Русской земле прокатился гром, молния блеснула, земля поколебалась…

И чем старше он становился – тем страшнее становилось на Руси. Когда государь в семнадцать лет венчался на царство, забушевали в Москве пожары. Падали тогда колокола, а по улицам ходили прозванные «сердечниками» чародеи и вынимали сердца из людей…

Но еще до этих пожаров, еще до венчания шапкою Мономаха грозного царя, при рождении которого гром гремел, молния блистала и дрожала поколебленная земля, в далекой северной Верколе 23 июня (6 июля нового стиля) 1545 года прогремела своя гроза.

Артемий был на пашне, когда из-за черного ельника встала огромная, во все небо, туча. Тугой порыв ветра налетел из-за кустов, вихрем взметнуло пыль и сухую траву, раздался оглушительный треск, и молния ударила в дерево, под которым, укрываясь от дождя, молился двенадцатилетний отрок Артемий.

С молитвою и взошел он на небеса.

Когда подбежали к мальчику взрослые, тело его было уже бездыханным, а в изумленно распахнутые глаза заливалась дождевая вода.

3

Неисповедимы пути Господни.

Непостижим для ума человеческого Божий Промысел.

Неведомо было веркольцам, что милосердный и премудрый Господь восприял в Свои небесные обители душу праведного отрока Артемия, чтобы стал тот перед Его Престолом молитвенником и заступником за грешных людей…

Не поняли этого односельчане Артемия.

Так тихо, так молитвенно, в таком послушании жил отрок, что и не разглядели его веркольцы, не успели рассмотреть за своими заботами и трудами…

Долго стояли они над бездыханным телом, крестились испуганно. По суеверию своему посчитали они неожиданную кончину блаженного отрока – судом Божиим, наказавшим мальчика за какие-то тайные согрешения.

Плакала Аполлинария, мать Артемия, тяжело вздыхал отец Косьма, прозванный Малым…

Неумолимы были односельчане.

– Нельзя хоронить отрока, – говорили они. – Великий грешник, видать, был, коли постигла его небесная кара.

Отнесли тело в глухой лес, положили на землю, покрытую белым мхом. Сверху прикрыли хворостом и берестою и поставили изгородь из бревен – обрубку…

И ушли. И скоро забыли про Артемия.

На тридцать два года забыли…

Эти тридцать два года – годы правления царя Иоанна Грозного.

Большие дела творил государь. Слухи о них и до далекой Верколы доходили.

В 1553 году Казань покорена была.

Потом Астрахань.

Потом в Ливонии царь воевал…

Потом совсем уж дивные появились слухи. Будто бы, осерчав на москвичей, забрал семью государь и переехал в Александровскую слободу. Началась на Руси опричнина.

Опричники казнили на Москве без суда, убивали людей прямо на улицах. Не пощадили даже святителя, митрополита Филиппа. Выволокли из Успенского собора и увезли в Тверской Отроч монастырь. Там Малюта Скуратов и задушил Исповедника правды.

А потом грозный царь уже не людей казнил – целые города.

Когда казнили Новгород, монахов забивали палками, а простых новгородцев привязывали к саням и сбрасывали в Волхов.

Об этих казнях в Верколе услышали от прибежавшего из Новгорода монаха. Рассказывал инок, что и в Пскове не принял Иоанн Грозный хлеба-соли от горожан…

И тогда подошел к нему псковский юродивый Никола и сказал:

– Покушай, Иванушка, хлеба-соли. Одной человеческой кровью сыт не будешь…

Крестился Агафоник, дьячок церкви Николая Чудотворца, вспоминая рассказы монаха… Сегодня пошел в лес по ягоды, а все одно – страхи московские из головы не идут. Снова и снова осенял себя крестным знамением.

И вот перекрестился еще раз и узрел свет посреди сосновой чащи!

Сморгнул дьячок, но не пропало сияние.

Ближе подошел Агафоник…

Под вековыми соснами покосилась прогнившая обрубка, а за нею – над кучей лесного мусора свет сияет. Стоит над землей и никуда не уходит.

Помолился Агафоник и только тогда вступил за полусгнившую оградку. Разрыл ветки, приподнял потемневшую бересту и увидел, что на земле отрок лежит, будто только заснул…

И еще раз осенил себя Агафоник крестным знамением, узнавая в отроке сверстника своего Артемия, убитого грозою тридцать с лишним лет назад. Только состарился за эти годы Агафоник – морщинистым лицо стало, выпали зубы, волосы на висках побелели от седины, а Артемий таким же юным, как тогда, тридцать два года назад, остался…

Весть о находке дьячка взволновала все село. Отправились веркольские мужики в лес.

Бородатые, степенные, стояли они над нетленным телом. Многие из мужиков моложе Артемия были. Только от родителей и слышали, как молния убила на пашне мальчика.

– Не будешь слушаться, – пугали родители, – будешь грешить, Бог и накажет тебя, как Артемия! Бог все видит…

И вот уже не из этих детских страхов, а въяве явился Артемий перед ними. Нетронутый ни дикими зверями, ни беспощадным тлением, лежал на беломошнике, такой же чистый и светлый, каким и был.

Долго спорили мужики, что делать с телом. Одни предлагали здесь закопать в землю, другие говорили, что надобно перевезти тело в церковь.

На том и порешили.

Отвезли Артемия в веркольскую церковь святителя Николая Чудотворца, положили в гробу на паперти, прикрыв сверху берестою, которая и в лесу покрывала нетленное тело.

Было это в 1577 году.

И никому из веркольских мужиков и в голову тогда не пришло, что не грешника они отыскали в лесу, а праведного чудотворца…

Опять не разглядели веркольцы Артемия…

Ну, а состарившейся Аполлинарии, матери праведного отрока, было в ту ночь видение.

Под утро предстали перед нею два дивных юноши. Один в дорогой одежде, в алом плаще, в узорчатых сапогах… Другой же – босой, в простой холщовой косоворотке.

Были это первохристианский мученик, римский воин Уар и… ее сын Артемий!

Небесный свет исходил от них[1 - Народное предание, а следом за ним и «Архангельский патерик» архимандрита Никодима утверждает, что праведная Параскева Пиринемская, скончавшаяся отроковицей и погребенная в селе Пиринемь в девяноста верстах от Пинеги, была сестрой праведного отрока Артемия. Однако, вероятно, речь в предании идет о родстве во Христе, а не по крови. Иначе трудно объяснить, почему оставался неосмысленным столь необыкновенный факт в житии праведного Артемия Веркольского. Непонятно и то, почему увезли отроковицу Параскеву хоронить так далеко от Верколы.].

4

А следующим годом отмечают наши летописи вспышки эпидемии на новгородской земле. Попущением Божиим распространилась на двинской земле страшная лихорадка – трясовица.